全36件 (36件中 1-36件目)

1

-

「ある意味それって最先端!?」/マミ&リリコのコラボでコラム大作戦 Part.21

「コラボでコラム大作戦」 Part.21 by 林真未&有田リリコ ****************************** 「ある意味それって最先端!?」****************************** 現在、某区子ども家庭支援センター職員であるワタクシ。その関係で、東京都全体の子ども家庭支援センター新任職員研修に行く機会があった。今、都の市町村の子ども家庭支援センターは自治体が運営するところとNPOや社会福祉法人が受託運営するところが入り混じっているのだけれど、それを知ってか知らずか、東京都は一斉に各地の支援センター新任職員に研修を提供してくれているのだ。 民間人であったワタクシがこういうところに紛れ込むと、いろいろな発見があるもので。 まず第一の発見は、公務員(大企業もだろうけれど)の世界って、手厚いんだなあ、ということ。 ワタシら社会起業やNPO活動に携わる者たちは、もうすべてが手弁当で、勉強するのも自前で、与えられるものなんてなにもない。自分のアンテナだけを頼りにいろんなところに出かけて行っていろんなことを吸収してきた。 だけど、東京都の新任研修では、子ども家庭支援者として、学ぶべきことをご丁寧に用意してもらえるのだ。しかも、勤務時間内だから、給料をもらいながらお勉強ができる。 いやはや。やっぱ公務員、恵まれていますよ。 せめて、受託運営が進んで、どさくさにまぎれて、私ら民間人がこの研修の恩恵を被れる現状が、いつまでも気づかれずに続きますように。 第二の、そして最大の発見は、東京都は、ある意味最先端を行っているのだ! ということ。 公務員は、数年で畑違いのところに異動するというけれど、子ども家庭支援センターも例外ではない。センター長は、都のランクでいうと係長級なので、直営センターでは、全く子どもの仕事とは関係ない人が、係長人事として、センター長になったりするらしい。 その機動的な支援が注目され、今回の研修講師として招かれた某区のセンター長も全くの事務職からの転身。保育士も社会福祉士も持っていない人だった。しかし、ダイナミックでなおかつ理論的、その上、温かい配慮に満ちた支援を率先垂範する日常についてのお話は素晴らしく、子ども家庭支援センターかくあるべし、とほれぼれするような内容だった。 ……なんだよ。子ども家庭支援センターの受託運営においては、団体職員は「保育士」「社会福祉士」の資格を強く求められるのに。 子ども家庭支援センターだけでなく、子育て支援現場のあちこちで、当事者のお母さん出身の支援者が、保育士や社会福祉士や心理関係の「資格」の有無を論拠に、専門性がないような扱いを受けて苦しんでいたりするのに。一方で、市町村直営の子ども家庭支援センターで、資格なし支援者が、大活躍しているとは! 新任職員リストをざっと見ても、事務職からの転身でセンター員になっている人はけっこういるし。 ワタクシがカナダの大学で家庭支援理論として学んだ、「資格」ではなく「適正」や「能力」によって家庭支援を担う人材を配置すべきという方向性。 あちこちで負け犬の遠吠えみたいに主張してきたけれど、ニッポン人の「資格」好きの前では、大きな岩に小さなつるはしでコンコン叩いているだけのような気分だったのに。 東京都の市町村ったら、ある意味、「資格」にこだわらない人事、すでにちゃーんと機能していて、しかもバッチリはまっている。 そう言えば、児童福祉司だって、自治体職員になってそこに配属されれば、そのうち自動的になれるんだもんね……。 保育士だってさ、テキスト丸暗記して、ピアノや絵なんかを練習すれば、子ども扱ったことなくても、親の相談にのったことなくても、資格は取れるもんな…。 冷静に考えるとバカらしくなってきた。 やっぱり、「資格」ではなく「適正」や「能力」によって家庭支援を担う人材を配置すべき、っていう考え、とってもすっきりしていると思うなぁ!※「能力」は単純な優劣ではなく多様なものを表す言葉として捉えてください。********************************************************************PROFILE林真未=カナダ・ライアソン大学認定・家庭支援職(ファミリーサポートサティフィケート)ファミリーエデュケーター練馬区在住、小5、中2、高2の母。36歳の時に、1才・4才・7才の子どもとワーカホリックな夫をかかえ、パソコンは知らないゎ、英語は苦手だゎという瀕死の状態で、カナダ・ライアソン大学の家庭支援職資格インターネット通信教育を始め、家庭支援を仕事にしてしまった向こう見ずな女。有田リリコ=イラストレーター世田谷区在住、小6の母。のらりくらりとやってきて、ふと気がつけば人生折り返し地点。いままでのだらだら半生を、最近はげしく後悔している女。

2010.10.31

コメント(1)

-

「丸本、金子、山口、そして……」/マミ&リリコのコラボでコラム大作戦 Part.20

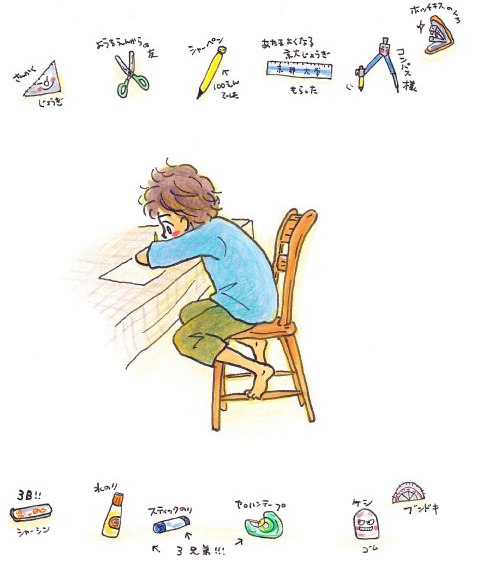

「コラボでコラム大作戦」 Part.20 by 林真未&有田リリコ ****************************** 「丸本、金子、山口、そして……」******************************9月某日、夜、我が家のダイニングテーブル。夏休みの宿題の作文をまだやってないことが判明した、わが小5の息子と、隣で見張る私。「さあ、書きなさい」「わかったよう」 しぶしぶ筆箱から鉛筆を出す彼。「でも、何書けばいいのかなあ」「なんでもいいから。なんかないの?」「あ、みんなプールのこと書いているから俺もプールでいいや」「それでいいそれでいい、なんでもいいから書きなさい」「えーと、ぼくが、今年の夏に、がんばったのは、プールです、と……」 なんとか書き始めてほっとした私は、傍らにあった彼の筆箱を、なにげなく探る。(そう言えば、算数で、三角定規と分度器を用意しろって言われていたけど、ちゃんと入っているかな……あ、あったあった)「あれ!?」 思わず声をあげる。 息子の筆箱に三角定規はあったものの、大きく油性ペンで『丸本』と書いてある。その上、半分に割れて。なんと、うちの子ったら! 人の三角定規を平気で筆箱に入れて、しかも割ってしまっているなんて…(汗)。「なにこれ! どういうこと!」 怒りの鉄拳を振り上げんばかりの私に、彼は書く手を止めて、冷静に答える。「あ、それ俺の。ほら、名前も書いてあるでしょう?」 見れば、割れた片方のかけらに、私が書いた彼の名前が。確かに彼のものだ。「じゃあ、なんで丸本なんて書いてあるの?」「それ、俺が書いたんだよ。『丸本』っていうのは、この三角定規の名前。ほら、こっちの三角定規と分度器にも、ぜんぶ名前つけたんだよ」 そう言って取り出したもう一つの三角定規と分度器にも、確かに、大きく『金子』『山口』とそれぞれ書いてある。(なんじゃこりゃ!)「いや、ちょっとさ、名前つけてやろうかなと思って、考えてつけたんだよねー。丸本はこないだ割れちゃったんだけどさ」 爆笑。 小学生っていうヤツらは、まったく、毎日なんと素晴らしいことを考えて生きているんだ?!「ねえ、なんでその名前に決まったの?」「ああ、丸本は、「ギャクマンガ日和」(彼のお気に入りのマンガ本)に出てくる人の名前でー、金子は「イッテQ」(彼のお気に入りのテレビ番組)に出てくる秘境レポート担当の人でー、あ、”秘境”っていうのはね、(標高が)高くて空気が薄くて、気温が低くて砂漠のとこね、でも星はキレイなんだよ」「そ、そうなんだ…。で、山口は?」「ああ、あれ、ほんとは山田なんだよ」「へ?? 山田?」「ありふれた名前がよかったんだよ。通常的な。だから山田に決めたんだけど、山田って書いている途中に5分休みが終わっちゃって音楽室に行かなくちゃいけなかったから、真ん中の十が書けなくて、だから山口になった」再び爆笑。「……ねえ、そのことこそ作文に書けばいいじゃない」「え?? それは無理でしょう、学校に出すんだよ。文集『練馬の子ら』に載せる代表を決める作文なんだから、そんなこと書けないよ」「そうかなあ、ぼくはプールでがんばりました―なんて誰でも書くような くだらないこと書くよりずっと面白いじゃん!」「ちょっと母さん、それは暴言でしょう」「…すみません」「でもどうかなあ。こんなこと書いたら母さん恥かくんじゃない?」「恥って……忘れ物ばっかりで、夏休みの宿題さえいまだに出していないお前の親っていうことで、もうじゅうぶん恥かいてるわ」「たしかに!」「だからそのことは気にしなくてよろしい」「でもさ、先生から電話とかかかってきちゃうかもよ」「大丈夫大丈夫。だってさ、文房具に名前を付けるなんて、小学生にしかできないことだよ。文集には小学生にしかできないことを書いた作文こそ載せるべきじゃない」「いや、普通の小学生はやらないでしょう」「そうだね、お前ぐらいしかやらないかもね。だったらますます作文にぴったり。小学生らしくて、しかもその子にしか書けない作品を、文集『練馬の子ら』は求めていると思うよ。この作品が代表にならなかったら、それは先生たちのセンスがないっていうことで、本来、これは代表にふさわしい作文になると思うよー」「えー、それは言い過ぎでしょう」「でも、とにかくこっちの方がいいって!」「じゃあ、そんなに言うなら、変えちゃおうかな」「変えちゃえ変えちゃえ」「わかった。それなら俺、すらすら書けそう」 そう言って、彼は3行ほど書いたプールの作文をしこしこ消して、新たな気持ちで、原稿用紙に向かったのであった。 書きながら、彼は続けた。「あ、そうだ、丸本、割れちゃったから新しい三角定規買ってね。今度の名前は何にしようかな。野本、澤田、志村……、やっぱ志村がいいかな。」「もう丸本ってつけないんだ」「そりゃそうでしょう、丸本はもう死んじゃったんだから。まあ、俺が筆箱に入れていたドライバーに、殺されちゃったとも言えるんだけど」「……そうなんだー。でも、なんで新しいのが志村なの?」「そりゃあ、志村けんだからでしょう。でもなあ、小島もいいんだよなあ」「ああ、小島よしおね」「あ、そっちじゃなくて電気屋さんのコジマのほう」 (?? なんでー!) ……彼の頭の中には、人生の愉しみが、ぱんぱんに詰まっているんだろうなあ。(付録 作文「文具に名前つけ」(原文のまま))「文具に名前つけ」 5年1組 林 ** 夏に文具に名前をつけました。そのことを母さんがおすすめするので、プールからこのタイトルにへんこうされました。 まず、最初になやんだのが、どのじょうぎにどんな名前をつければいいのかを考えました。頭の中にうかんだのが、わたなべ、山田、山本、山口、ばば、森田、松本、金子、丸本です。 なんでこの名前がこうほになったかというと、わたなべはなんだかやさしいかんじがするので、とがっていない分度器のこうほにしました。 山田、山口、山本は、山は丸っこいので、これも分度器のこうほにしました。ばばは、点がついているのでとんがった感じのイメージなので直角三角形のこうほにしました。森田は、森がついているので、ふくざつな感じで、直角三角形のこうほにしました。あと、松の木は直角二等辺三角形ににているので松本は直角二等辺三角形のこうほにしました。金子は、ぼくのすきなテレビに出てくる目の細いタレントさんが金子なので、目が細いという理由で、細い直角三角形のこうほにしました。丸本はぼくのすきなまんがにでてくるので、とりあえずこうほにしました。丸本はなんで“丸”がついているのに分度器のこうほではなく直角三角形かというと、それは、ぼくの気まぐれです。 そうして、じょうぎの名前せんきょのはじまりです。見事にじょうぎの名前に選ばれたのが、山田、金子、丸本、に決定しました~。どうして、山田、金子、丸本に決まったかというと、それは、なんとなくです。あとは、じょうぎにきれいにサインペンで字を書くだけです。まずは丸本です。なんとか、うまく書けました。そして金子もなんとか、いい感じのところに書けました。山田はバランスよく書くために、まず山を書いて、そのあと、口を先に書いて、そして、中の十を書こうとおもったそのとき、キーンコーンカーンコーン、かねがなりました。なので、しょうがなく、山田から山口にへんこうされました。そして、新しいじょうぎ人生のスタートです。算数のときにもやくだちました。そして、国語をやるときに、なんと、コンパスを調節するためにもってきたドライバーがじょうぎにささって、われてしまいました。ということで、また新しいじょうぎを買うことになりました。名前は志村です。これからはじょうぎに名前をつけよう。 ついでに、お母さんがこのことを書きなさいと言ったのは、本当です。おわり********************************************************************PROFILE林真未=カナダ・ライアソン大学認定・家庭支援職(ファミリーサポートサティフィケート)ファミリーエデュケーター練馬区在住、小5、中2、高2の母。36歳の時に、1才・4才・7才の子どもとワーカホリックな夫をかかえ、パソコンは知らないゎ、英語は苦手だゎという瀕死の状態で、カナダ・ライアソン大学の家庭支援職資格インターネット通信教育を始め、家庭支援を仕事にしてしまった向こう見ずな女。有田リリコ=イラストレーター世田谷区在住、小6の母。のらりくらりとやってきて、ふと気がつけば人生折り返し地点。いままでのだらだら半生を、最近はげしく後悔している女。

2010.10.31

コメント(0)

-

「どいつもこいつもニンゲンなんだ」/マミ&リリコのコラボでコラム大作戦 Part.19

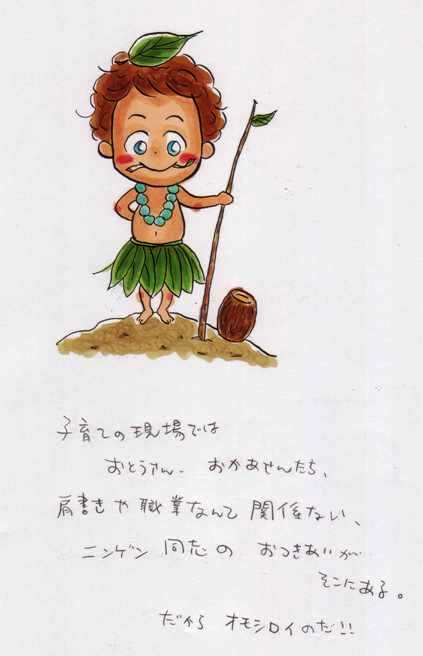

「コラボでコラム大作戦」 Part.19 by 林真未&有田リリコ ****************************** 「どいつもこいつもニンゲンなんだ」****************************** ××研究所とか××教授とか××で有名とか言われちゃうと、それだけでなんだかすごい人のように感じてしまう遺伝子が、日本人にはあるような気がする。そのほかにも、資格があったり、なんか肩書があったり、という、とにかくなんらかの“飾り”を持つ一連の人たちを特別視してしまう遺伝子が。 逆に、××研究所とか××教授とか言われちゃうと、それだけでムクムクと反発心が起きてしまう少数の日本人もいるような気がする。資格や肩書があると聞いた時も同じ。かつての私は確実にこのパターンだった。 いまだに「それだけで信用してたまるか!」と正直、思っていたりする。だけどこれだって、“飾り”に逆の意味で過剰反応しているにすぎないじゃないか。 こんなことを言うと、「あんただって、ファミリーエデュケーター(ファミリーライフエデュケーター改め)とかって言って、資格を振りかざしているじゃないよー」 という声が聞こえる。 おっしゃる通りで。 実際、私は、資格がある人を特別視する日本人の習性に適応して、「カナダの資格」を武器に、子育て支援をペイドワークにしました。 日本全国に呼んでいただいて話を聴いてもらったり、ファシリテートをさせてもらったり、こうして原稿を書いたりさせていただいています。 だけどそこには、隠れた野望があるのだ。私は、私を使ってくれた自治体職員や団体の人達に、“飾り”で人を選んだり、自分たちの身近にある、“飾り”のついていないリソースを軽視したりすることが、どんなにナンセンスなことかを伝えたい、という野望が。だって、それこそ、私が家庭支援職資格課程で教わった、いちばん大事なことだから。支援は、自分たちの地域の自分たちの力で。コミュニティが成熟しなければ、家庭を支援することはできない。そのためには、まずは自分たちがエンパワーすること。外から人を呼ぶときは、その効果をしっかりと期待できるときだけ呼ぶこと。そんなことを伝えたくても、今の日本では、“飾り”がなければ存在に気づいてもらえないし、私の話を聴いてもらえないから、あえて「資格」を振りかざす。 だけど、本当は、そんなものは、ニンゲンを木に例えるとしたら、枝の先についている小さな木の葉にすぎない。 だいじなのは幹だし、もっと大事なのは根っこ。ニンゲンで言えば、その人となりとかハートとか、になるのかな。とにかく「めにみえないもの」をもっと見なければいけない、とわが師・松崎運之助先生はいつも繰り返し言います。 その昔、星の王子様(サン・デクジュペリ)も、同じことを言っていたそうですね。 私は、ニンゲンに出会うときはいつも、ニンゲンの持つ「めにみえないもの」に魅かれて、そしてニンゲン同士としてつきあいたい。 “飾り”なんか、ついていてもついていなくても、そんなことはどっちでもいいのだ。********************************************************************PROFILE林真未=カナダ・ライアソン大学認定・家庭支援職(ファミリーサポートサティフィケート)ファミリーエデュケーター練馬区在住、小5、中2、高2の母。36歳の時に、1才・4才・7才の子どもとワーカホリックな夫をかかえ、パソコンは知らないゎ、英語は苦手だゎという瀕死の状態で、カナダ・ライアソン大学の家庭支援職資格インターネット通信教育を始め、家庭支援を仕事にしてしまった向こう見ずな女。有田リリコ=イラストレーター世田谷区在住、小6の母。のらりくらりとやってきて、ふと気がつけば人生折り返し地点。いままでのだらだら半生を、最近はげしく後悔している女。

2010.08.23

コメント(0)

-

「状況は変わっていない」/マミ&リリコのコラボでコラム大作戦 Part.18

「コラボでコラム大作戦」 Part.18 by 林真未&有田リリコ ****************************** 「状況は変わっていない」******************************(近況報告)しばらくガッコウのセンセイをしておりました林ですが、産休・育休を取っていた先生が復帰したので、ガッコウ勤めが終わりました。それと同時に、地元NPO の理事長に誘っていただき、今は某子ども家庭支援センターに勤めはじめています。というわけで、今後のコラムは、そこで見聞きしたことなども織り交ぜてお伝えします。 さて。 この間、子育てひろばで1歳の子のママと話をしていたら。彼女が言う。「もうすぐ1歳半検診だからドキドキしてます―」「えーなんで?」「だって、みんな子どもがちゃんとできなくて、保健師さんに『できてないわね!』とか言われて、撃沈して帰ってくるっていうから……」 撃沈!? なんじゃそりゃー。「保健所でママが傷つく」っていうのは、私の一番上が赤ちゃんの時、だからつまり16年前に、少しずつ言われだしていたから、その後の子育て支援者なら、みんな知っている話のはず。 あれから10年以上たって、これだけ子育て支援が充実してきた今なら、当然、保健所にもその声は聞こえて、すっかり改善されているに違いない、と信じ込んでいた私。 なのに、なんじゃそりゃー。 ぜんぜん状況変わってないじゃんか。 私が驚いた顔をしていたら、 彼女は、重ねて言う。「母子手帳もキビシイですよね。何歳になったら何ができますか、って書いてあって。あれをクリアしていないと、すごく悩んじゃう……」 クリア、か……。 そうなんだよなあ。そうだろうなあ。ていうことは、母子手帳の、あの気になる書きようも、十年一日変わっていないというわけか……。保健所にしても、母子手帳にしても、ほんとうは、市民を幸せにするための道具なんだ。それが、ママ達を悩ましているとするなら、そんなの、ぜんぜんちがうじゃん!「……じゃあ、今度私の方から保健所に行ったときに伝えておくね」と話をしていた矢先に、地域担当の保健師さんが支援センターを訪ねてくださった。とても優しそうな方。こういう方なのに、ママ達は傷つけられてしまうのだろうか。挨拶と世間話の後、私は思いきって、先述のママの話を伝えた。保健師さんは言う。「1歳半は、障害の早期発見をするためにとっても大事な時期なんですよ。3歳で見つけるのとでは全然違うので……。それに、今の体制では1日の数時間で何十人もの子を見なければならないから、どうしても見逃さないことだけを、大切にしてしまうんです。検診に行ったのに、見つけてもらえなかった、と言われてしまうことは避けたいですし」状況は、わかります。保健所のおかれた立場も分かる。ひろばには複数回来てくれるけれど、保健所が赤ちゃんを見る機会は1回かそこら、多くて数回ですもんね……。だけどそれはあくまでも、実施する側の論理。大事なのは、ママ達がどう感じているかということ。幸せになるための場所で不幸を持ち帰らせてはいけないよ。私がそう言うまでもなく、その保健師さんはしみじみと言った。「でも、お母さんたち、そういう風に感じていらっしゃるんですね……そういう風に……」 何度も何度も、悲しそうな顔で、かみしめるようにそう繰り返す保健師さんの姿に、私は希望を見つけたよ。 ママ達も、傷ついた時には、「傷ついた」と言おうね。だれも、傷つけようと思ってしているわけじゃない。伝えて、つながって、そしたら、きっと変わるって信じて……。********************************************************************PROFILE林真未=カナダ・ライアソン大学認定・家庭支援職(ファミリーサポートサティフィケート)ファミリーエデュケーター練馬区在住、小5、中2、高2の母。36歳の時に、1才・4才・7才の子どもとワーカホリックな夫をかかえ、パソコンは知らないゎ、英語は苦手だゎという瀕死の状態で、カナダ・ライアソン大学の家庭支援職資格インターネット通信教育を始め、家庭支援を仕事にしてしまった向こう見ずな女。有田リリコ=イラストレーター世田谷区在住、小6の母。のらりくらりとやってきて、ふと気がつけば人生折り返し地点。いままでのだらだら半生を、最近はげしく後悔している女。

2010.07.12

コメント(0)

-

「ガッコウに行ってわかったこと」/マミ&リリコのコラボでコラム大作戦 Part.17

「コラボでコラム大作戦」 Part.17 by 林真未&有田リリコ ****************************** 「ガッコウに行ってわかったこと」****************************** 40歳を過ぎてから教員免許をとり、小学校の臨時教師になって1年。 おとなになって、あらためて学校で過ごしてみてわかったことは、「ああ、別にどうしても来たくなかったら、まあ、ここはこなくても いいところなのかなあ」ということでした。 それまでは「不登校」に対して、偏見は全くなかったつもりだったけれど、 やっぱり「特別な行動」というイメージは持っていたなあ、と思う。 だけど今は、「ありだな」 と心から思います。 この発言は、学校のありようを批判するとか、そういう戦闘的な気持ちに よるものでは決してなくて。 学校は「教育の場」と言われるけれど、 そもそも、「教育にはたった一つの解決策があるばかりだ。 それは、私たち大人には、教育とは何であるかが分かっていないと正直に 認めること、 つまり私たちには、子どもがどのような方向に進むのか分かっていないのだから、 何が子どもにとって最善なのかわかっていない、と告白することである。」 A・S・ニイル (堀真一郎 訳) で、 だから、学校が能動的に提供しているのは、「学校システムが教育と規定している もの」であり、それを、1クラス30~40人の団体に滞りなく提供するためには、 子どもたちに「団体行動のスキル」をしっかり守ってもらう必要がある。 それはもう、学校システムと考え方がドラスティックに変わらない限りしょうがない。 だけど、この「学校システムが教育と規定しているもの」と「団体行動のスキル」が、 どうしても性に合わない子どもにとっては、それはそれはきつかろう。 そのうえ、日常に、「いじめ」や「人間関係の失敗」などもあれば、もっと苦痛だろうなあ。 だから、学校が現在提供している、四則計算とか漢字とか、将来、日本社会(あるいは文明社会)を、自分なりに渡るのに最低限の「勉強」を、自分でマネジメント できるなら、「学校に行かない」という選択肢もありだろう、と心から思いました。 理想を言えば、全国に張り巡らされた、せっかくの「学校」というシステムが、 だれもを包み込むやわらかさを持っていたら、いちばんいいのになあ。 もう一回、A.S.ニイルの言葉。 「私たちは、子どもを社会に合わせて準備することにばかり忙しくて、社会を 子どもに合わせて準備することに時間を費やしてこなかった。」(堀真一郎訳) ちなみに引用した二つの文章は、1925年に書かれたものです。********************************************************************PROFILE林真未=カナダ・ライアソン大学認定・家庭支援職(ファミリーサポートサティフィケート)ファミリーライフエデュケーター練馬区在住、小3、小6、中3の母。36歳の時に、1才・4才・7才の子どもとワーカホリックな夫をかかえ、パソコンは知らないゎ、英語は苦手だゎという瀕死の状態で、カナダ・ライアソン大学の家庭支援職資格インターネット通信教育を始め、家庭支援を仕事にしてしまった向こう見ずな女。有田リリコ=イラストレーター世田谷区在住、小4の母。のらりくらりとやってきて、ふと気がつけば人生折り返し地点。いままでのだらだら半生を、最近はげしく後悔している女。

2010.05.31

コメント(0)

-

「ほとんどの親は子どもの発達を知らず理解していない」/マミ&リリコのコラボでコラム大作戦 Part.16

「コラボでコラム大作戦」 Part.16 by 林真未&有田リリコ ****************************** 「ほとんどの親は子どもの発達を知らず理解していない」。」 ******************************もう20年も前に書かれた、アメリカの親教育の本の中に、親教育者(日本で言えば、まあ、保育士とか教師、子育て支援者の一部も含むのかな?)と親の認識の違いを、はっきりくっきり描き出した記述があります。それは今でも有効だなあと思って、私は、表にしたものを、よく自分の講座で使っています(文末に載せました)。 その中に「親は子どもがいるのだから、当然子どもの発達を理解している」というのは誤解で、実際は「ほとんどの親は子どもの発達を知らず理解していない」のが事実だという指摘があります。 ほんとうにそうなのよ~。 私自身、振り返るに、 子どもの発達っていうと、なんとなく、赤ちゃんから幼児のあの大きな身体的変化の印象が大きい。実際、その頃は、子どもの発達というのを意識しながら子育てしようという意識も強かった気がする。 それでも、子どもの発達は、千差万別でひとりとして完全に同じ道筋をたどらない、ということは知らなかったから、「発達段階のめやす」っていうやつが、ずいぶん気になって、心穏やかでないときもあった。長じて、小学校低学年くらいまでは、ちっちゃいし、子ども用語しか通じないし、明確に「子ども」を相手にしているつもりで接していたけれど、小学校中学年あたりの、大人と普通に言葉が交わせる頃以降になると、だんだん、その年齢の発達段階に合わせた子育て、という意識が薄れてしまう。 つまり、大人が使う普通の日本語でコミュニケーションが成立するようになると、相手がまだ10年ぐらいしか生きていなくて、しかも、小学校中学年、高学年、中学、高校それぞれその年齢の発達段階にあるということを、一方、自分が30年も40年も人生を重ね、成熟した大人であることを、すっかり忘れてしまうのだ。 だから、いつも、自分のモノサシで考えて「大人ならたやすくできること」を、当然できるはず、と子どもに要求してしまう。本当だったら、丁寧にその発達段階に合わせたアプローチがあるんだろうに。ピアジェさんたち先達が、いろいろ教えてくれているのに。それは教科書に閉じ込められたまま。結局、知っていても、実際に応用することができなくて、結果的に知らないのと同じ。知っているだけじゃダメなんだ。私が、何よりの証拠(・.・;)。 乳幼児のように、明らかな「子ども」の外見を持たない、中学・高校生の子どもを相手にしたら、特にそうだ。それぞれの発達段階に応じた対応って、わかっているはずなのに、高校生になった長女を、中学生のころからすっかり大人扱いして、できないことを嘆いて、そして、傷つけてしまった。今までずいぶん苦しめてしまったのではないか、と深く反省しても、過ぎた日々は戻らない…。 「ほとんどの親は子どもの発達を知らず理解していない」。 これは事実。 けれど、だからといって、専門家を呼んできて、親に発達を教えよればいいというのは早計です。 くりかえすけれど、知ったからって、すぐできるものじゃない。 じゃあどうすればいいか。ということで、実は、親教育―ファミリーライフエデュケーション―は発達したのでありました。あーん、なんでファミリーライフエデュケーターのくせにうまくいかなかったのでしょうか、私は……。まさに紺屋の白袴! ううん、ちがうよ。うまくできないから、私は勉強し続けているのだ。だから、ファミリーライフエデュケーターになったんだ。うまくできない苦しみを、分かち合いたいから……。(付録) アメリカのペアレントエデュケーション(親教育)の本から(Working with parents/Dolores Curran)親教育者が信じてきた前提親支援者のための修正された前提(事実)親は気にとめてないほとんどの親は良い親になりたがっている 私たちは親よりもよく子どもを知っているほとんどの親は他の誰よりも自分の子どもをよく知っている 私たちは親よりも多くの答えを持っているグループとしての親は私たちよりも多くの解決を持っている 親は子どもがいるのだから、当然子どもの発達を理解しているほとんどの親は子どもの発達を知らず理解していない 私たちは教育を受けた権威だから、親は私たちの言うことを信じる親は自分自身の経験に照らし合わせて、私たちの言うことすべてをテストするだろう 親はなによりも答えがほしい親は情報より以前にサポートがほしい 親は率直に批判を受け入れるくらい、十分に成熟しているべきである親は批判には苦痛を見出し、消極的に反応しがちである (翻訳・表作成 高橋陽子・林真未)※ 転載、利用はお控えください。********************************************************************PROFILE林真未=カナダ・ライアソン大学認定・家庭支援職(ファミリーサポートサティフィケート)ファミリーライフエデュケーター練馬区在住、小3、小6、中3の母。36歳の時に、1才・4才・7才の子どもとワーカホリックな夫をかかえ、パソコンは知らないゎ、英語は苦手だゎという瀕死の状態で、カナダ・ライアソン大学の家庭支援職資格インターネット通信教育を始め、家庭支援を仕事にしてしまった向こう見ずな女。有田リリコ=イラストレーター世田谷区在住、小4の母。のらりくらりとやってきて、ふと気がつけば人生折り返し地点。いままでのだらだら半生を、最近はげしく後悔している女。

2010.04.21

コメント(0)

-

「学校は家庭を知らない 家庭は学校を知らない」/マミ&リリコのコラボでコラム大作戦 Part.15

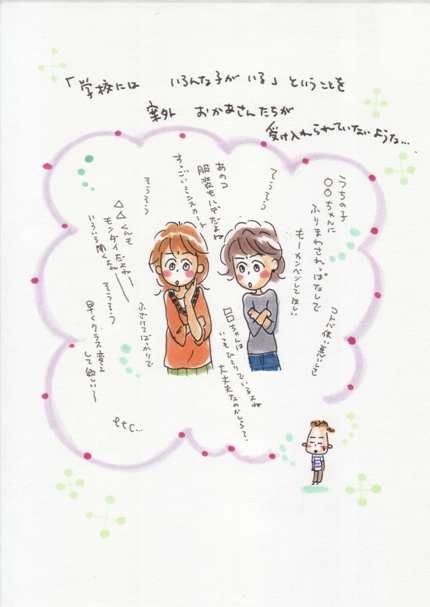

「コラボでコラム大作戦」 Part.15 by 林真未&有田リリコ ****************************** 「学校は家庭を知らない 家庭は学校を知らない」 ****************************** フツウのお母さん兼ファミリーライフエデュケーターだった私が、ガッコウの先生になってわかったことは、学校は家庭のリアルを知らないし、家庭も学校のリアルを全然知らないんだなあ、ということでした。 考えてみれば当たり前。両者とも、出会うときは「よそいき」の顔をしているのだもの。 今回はちょっと真面目にこの辺を考察してみました。親(や地域の人々)。 普段学校の日常を見る機会のない親や地域の人たちが、「よそいき」の洋服で着飾ったガッコウの授業参観や学校公開に何回か行ったところで、学校のリアルなんかわからないように思う。にもかかわらず、そこで見聞した断片的な記憶が、親たちの口からあらゆるところに学校の実態として語られたり、学校評議員会の議論のリソースになったり。 先生たちの子どもへの愛情やトータルな仕事ぶりは、一日くらいでは分からないのに。 授業参観で見たことと、本質的な事実が違うことだって往々にしてあるのに。 親や地域は、自分の見た材料で、しかも印象やイメージで、学校を判断する。 しかも、多くの人が、ガッコウを愛すべき地域リソースとして好意的な目で見るよりも、メディアに煽られて、学校を批判的にみることが正しいと信じていたりする。そして、ガッコウは、それがわかっているからこそ、よけいに「よそいき」の服で着飾ろうとする。ガッコウの先生たち。 ガッコウの先生たちは「あるべき子どもの姿」にこだわるあまりに、家庭の現実まで思いが至らない。 先生たちは情熱を持って、教育(正確には学校的教育)に邁進している。 ほんとうに。 家庭が想像しているよりずっと、ほとんどの先生が一人一人の子どもに心を砕いている。 だからこそ、「ちゃんと朝ご飯を食べさせてきてほしい」「学習用具はきちんと用意させてほしい」「素直な子に育てておいてほしい」 と切望している。 タニンデアル、ジブンタチガココマデガンバッテイルンダカラ、オヤナラソノクライハスルベキダ。 だけど。家庭というところは、子どもの世話だけを専門にやっているわけではない。 いろんな事情もあるだろう。母親自身が心の病と闘っているかもしれない。 介護を抱えて、生活が多忙を極めているかもしれない。 父親だけでは経済的に厳しく、夫婦で働いているかもしれない。 特に事情がなくたって、日々の生活でやることは山ほどあるし、人間だれでもうっかりすることはあるから、子どもの持ち物に不備があることはある。 だけど、ガッコウの先生に言われたら、ほとんどの家庭は、自分の考えや家庭の状況をガッコウに伝えることなく、ただただ、ガッコウのリクエストに応えようとする。 だから、先生たちは、保護者会で出会う「よそいき」の顔の母親たちしか知らない。そして、その奥にある家庭のありようには、たいてい気づかないのだ そもそも、学校の先生の専門性は、教科教育と児童管理であって、家庭支援ではないからね。......だから。 言葉にすると、ベタになっちゃうけれど、結局、お互いを信じて、いろんな現状を隠さずに話し合い、伝え続けること。それだけがこのギャップを埋める方法なのではないかなあ。だって、親とか、先生とかいう前に、同じ日本語を使っているにんげん同士なんだもの。********************************************************************PROFILE林真未=カナダ・ライアソン大学認定・家庭支援職(ファミリーサポートサティフィケート)ファミリーライフエデュケーター練馬区在住、小3、小6、中3の母。36歳の時に、1才・4才・7才の子どもとワーカホリックな夫をかかえ、パソコンは知らないゎ、英語は苦手だゎという瀕死の状態で、カナダ・ライアソン大学の家庭支援職資格インターネット通信教育を始め、家庭支援を仕事にしてしまった向こう見ずな女。有田リリコ=イラストレーター世田谷区在住、小4の母。のらりくらりとやってきて、ふと気がつけば人生折り返し地点。いままでのだらだら半生を、最近はげしく後悔している女。

2009.10.19

コメント(0)

-

「おきて破りの子どもたち」/マミ&リリコのコラボでコラム大作戦 Part.14

「コラボでコラム大作戦」 Part.14 by 林真未&有田リリコ ****************************** 「おきて破りの子どもたち」 ******************************4月、新学期。しっかりきれいに片づけてスタートしたはずが、ちょっと見ない間に山盛りてんこ盛りになったわが長男(中1)の机。「かたづけなさい!」の怒声とともに、少しずつ、何が置いてあるのかが明らかに。。。すると、白い紙に習字の文字。。。かなりくちゃくちゃになっているが、あれは小学校の「卒業証書」ではないか?なぜこんな姿に?筒はどうした?と目が点になっていると、長男いわく、「あれはS(弟の名前)にやったんだよー」すかさずSこと弟いわく、「筒はいるけどさー中味はいらないから、返しといたー」おま、おま、おまえらは「卒業証書」をなんとこころえる!あいた口がふさがらない私に追い打ちをかける二人。「こんな紙いらないもんなー、もう使わないじゃんー」確かに。後生大事に取っておいてとしても二度とお目にかかることはないが。。。「でもさ、この筒は遊べるんだよ、ほら」といいながら、スポッスポッと快適な音を立てて、筒のふたを抜き差しする弟。「それとさ、抜かないとこういう風にスースーって音がするのはさ、ここにきっと小さい穴があいているせいじゃないかと。。。」今度は、最後まで抜かずに、ふたをもとに戻すという行為を繰り返し、解説までしてのける。「まあ、とにかくこれがおもしろいわけよ」はあ、そうですか。。。あまりの驚きに二の句が継げない私を尻目に、兄が重ねてエピソードを披露する。「そういえばさー、卒業式の練習のときも、みんながスポッスポッって抜いて遊んでいるから、先生が『すぽすぽしてるんじゃねー!』っておこってたんだよー。そしたら、今度はみんな抜かないでスースーやってたから、こんどは『すぽすぽできないからってすーすーするんじゃねー』っておこってた」「あははははー」まるで漫画である。。。。思わず一緒に笑ってしまう、とんでもない母親。。。しかし、卒業証書を邪険にしてもいいと笑い飛ばすことはできず、「と、と、とにかく卒業証書なんだから、弟に上げるとか、筒で遊ぶとかそういうことしないでちゃんとしまう!」と言って取り上げて、「卒業証書」を筒に戻したまでは良かったのだが、傍らの棚にとりあえず置いておいたら、夜には、その卒業証書はまた筒から取り出されその辺に転がり、筒は、遊ばれた形跡のまま、床に転がっていたのだった。。。 せけんはおまえたちをゆるすだろうか。********************************************************************PROFILE林真未=カナダ・ライアソン大学認定・家庭支援職(ファミリーサポートサティフィケート)ファミリーライフエデュケーター練馬区在住、小3、小6、中3の母。36歳の時に、1才・4才・7才の子どもとワーカホリックな夫をかかえ、パソコンは知らないゎ、英語は苦手だゎという瀕死の状態で、カナダ・ライアソン大学の家庭支援職資格インターネット通信教育を始め、家庭支援を仕事にしてしまった向こう見ずな女。有田リリコ=イラストレーター世田谷区在住、小4の母。のらりくらりとやってきて、ふと気がつけば人生折り返し地点。いままでのだらだら半生を、最近はげしく後悔している女。

2009.06.21

コメント(0)

-

閑話休題・我が家の三姉弟/マミ&リリコのコラボでコラム大作戦 Part.13

「コラボでコラム大作戦」 Part.13 by 林真未&有田リリコ ****************************** 閑話休題・我が家の三姉弟 ******************************☆今回は肩の力を抜いて、うちの子どもたちの会話で面白かったものをお届けします。手前味噌ですみませーん。でも、子どもってやっぱり面白いなあ、と・・・。ではでははじめます。1)テレビを見ていたうちの子たちの会話 姉(平成5年生まれ)「あ、このひとたちしってるー! マイマイクラブだよね!」私(昭和39年生まれ)(ちがうだろー、そーかー、生まれる前だから知らないんだ) 弟(平成8年生まれ)「ばーか、そんなのもしらねーのかよー」 私(お、こいつは知っているのか???) 姉「じゃあなんていうの」 弟「よねよねクラブだよ! おぼえとけ!」 私「あの、こめこめクラブ(米米CLUB)なんだけど・・・」 たとえば、君がいるだーけで~ って、私たちが新婚のころに流行った歌だもんな。。。 結婚17年目の正月に。 昭和は遠くなりにけり2)うちの末っ子(平成11年生まれ)のセリフ クラスのだれがもてる、もてないという話を家族でしていた時。 「でも、なんでもてる必要があるの? 好きになる人は一人なんだから、その一人に好かれれば、ほかの人に、もてる必要はないでしょう?」 そ、そりゃそうなんだけど・・・。 後日。 その末っ子がバレンタインを1年前にもらった相手がいて、彼もホワイトデーを返し、一応両想い。 ・・・なのだが、クラスがかわってからは、朝あいさつを交わす程度だという話になったときも。 私「それじゃあ、相手の子が君を好きじゃなくなっちゃうかもしれないジャン。時々デートとかしないと」 末っ子「いいんだよ。どうせ、どっちにしろ大きくなったら好きな人はかわるから」そりゃ、そうなんだけど・・・。それは思いもかけなかった新しい考え方ですよ。これが平成の子どもなのか・・・。********************************************************************PROFILE林真未=カナダ・ライアソン大学認定・家庭支援職(ファミリーサポートサティフィケート)ファミリーライフエデュケーター練馬区在住、小3、小6、中3の母。36歳の時に、1才・4才・7才の子どもとワーカホリックな夫をかかえ、パソコンは知らないゎ、英語は苦手だゎという瀕死の状態で、カナダ・ライアソン大学の家庭支援職資格インターネット通信教育を始め、家庭支援を仕事にしてしまった向こう見ずな女。有田リリコ=イラストレーター世田谷区在住、小4の母。のらりくらりとやってきて、ふと気がつけば人生折り返し地点。いままでのだらだら半生を、最近はげしく後悔している女。

2009.02.23

コメント(0)

-

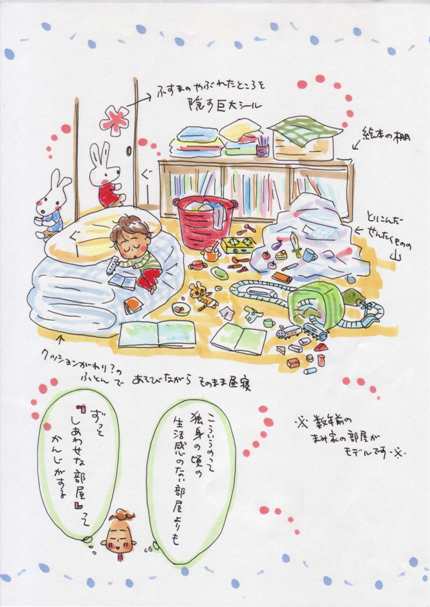

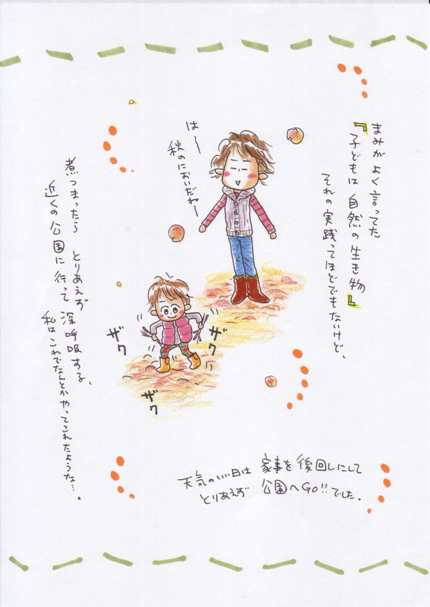

「あの、しあわせだった日々…」/マミ&リリコのコラボでコラム大作戦 Part.12

「コラボでコラム大作戦」 Part.12 by 林真未&有田リリコ ****************************** 「あの、しあわせだった日々…」******************************子どもが生まれたとたん、すっきりと片付いていた部屋の中は、なんだかいろいろ散乱して。優雅な主婦の昼さがりは消え去り、まいにちまいにち、小さな子どもにまとわりつかれて、この子が大きくなるなんて想像もできず、この暮らしが永遠に続くような気がしていたあのころ。だけど時は確実に流れて、子どもたちは着々と大きくなって。おむつや絵本やトーマスは、いつの間にか部屋から姿を消した。しつこく抱っこをせがんだあの子も、今では、手をつなぐことさえいやがるのだ。ざつぜんと、わさわさと、暮らしていたあの、小さい人との夢中の日々。ただ毎日を暮らすのに精いっぱいで、しあわせかどうかなんて、考えもしなかった。だけど、今ならわかる。あれは、この上もなくしあわせなじかんだった。戻りたい。あの、しあわせだった日々…。********************************************************************PROFILE林真未=カナダ・ライアソン大学認定・家庭支援職(ファミリーサポートサティフィケート)ファミリーライフエデュケーター練馬区在住、小3、小6、中3の母。36歳の時に、1才・4才・7才の子どもとワーカホリックな夫をかかえ、パソコンは知らないゎ、英語は苦手だゎという瀕死の状態で、カナダ・ライアソン大学の家庭支援職資格インターネット通信教育を始め、家庭支援を仕事にしてしまった向こう見ずな女。有田リリコ=イラストレーター世田谷区在住、小4の母。のらりくらりとやってきて、ふと気がつけば人生折り返し地点。いままでのだらだら半生を、最近はげしく後悔している女。

2008.12.21

コメント(1)

-

アートと子育て/マミ&リリコのコラボでコラム大作戦 Part.11

「コラボでコラム大作戦」 Part.11 by 林真未&有田リリコ ****************************** 「アートと子育て」****************************** 私のような仕事をしていると、どうしてもアタマを使って理論を組み立てなきゃならないことが、日々多かったりする。求めに応じて、専門誌の記事を書いたり、社会教育講座を実施したりするために、「現代の子育ては~である」とか「子育て支援は~あらねばならない」とか「支援者はこうあるべき」とか、理路整然と論理展開せねばならない状況に適応してしまう日和見なワタシ。すると、うっかりしていると、お勉強チックな世界に染まりっぱなしになってしまうのだ。もちろん、私が言わんとすることは、カナダの家庭支援職課程で教わった大事なことばかりだし、自分としても、それをキチンと伝えたい思いはあるんだけど、ホントだったら、こんなことは学者さんに任せたい。我がイラストレーターの有田リリコをはじめとして、アート(音楽含む)に親しみながら子育てを楽しんでいるヒトを横目で見ながら、PCばかり睨んで、理論構築しているこの身が恨めしい。おキラク母さんだった私が、なんでいつのまにかこんなことをする羽目になっちゃったのかしらん???まあ、私の場合、もともとアートなセンスがないので、素敵な子育てライフをしている皆さんほどカッチョよくはできないだろうけれども、理路整然としたことばの世界よりも、きまりのないアート的な世界のなかで、ゆるゆると子育てしたいもんだ、とつくづく思うのです。子育てには、いやいや、子育てだけでなく、子育て支援にも、はたまた教育の世界にも、もしかしていちばんだいじなのは、理論や方法ではなくて、感覚的な、アートな世界ではないかと思う今日このごろ……。そういや、「子育ては芸術」ということばもありましたな。決まりのない、それぞれ個性的なやり方で、臨機応変に育ててこそ、魅力的な子どもが育つというわけで。そしたらそもそも、理論なんていらないんじゃあ????……今回のコラムはちょっとアブストラクトだったかな?(と、取ってつけたようにアート用語を使ってみたりして……(>_

2008.11.16

コメント(0)

-

「こどもはおもしれえ」/マミ&リリコのコラボでコラム大作戦 Part.10

「コラボでコラム大作戦」 Part.10 by 林真未&有田リリコ ****************************** 「こどもはおもしれえ」******************************こどもはおもしれえ・その1うちの息子(長男)が小2の時、お姉ちゃんにせがんで、プロフィール帳を一枚もらって、一生懸命書いていた。その内容の一部。( )内は私のコメント。Q チャームポイントは?A きんにくQ 好きなタイプは?A みずタイプ(ポケモンのことと思われる)Q 毎日かならずすることは?A おしっこ(……確かに)Q 生まれ変わったらなにになりたい?A うまれかわりたくない(……そういうこたえかたもあるのか!)こどもはおもしれえ・その2うちの息子(次男)が3歳くらいの時のこと。 なにかで腹を立てた彼が、私にくってかかった。「もう、なんでこんなことになっちゃったんだよ! お母さんのせいだからね!!!」 ?? ちがうぞ。私のせいじゃない。そんな濡れ衣は真っ平ごめん。そこで、 「おかあさんのせいなんかじゃないでしょ!」 すると彼は目に涙をいっぱいためてこう言った. 「じゃあ、だれのせい??? ……気のせいっ?」 こどもはさいこうにおもしれえある日、小学校の地区班(登校班ともいうの?) のイベントで、警察署見学に行ってきた.。ひととおりの見学が終わり、最後に講堂に集まった時のこと。 「ではなにか質問はありますか?」(警察官) 「はい!」(小6) 「どうぞ」 「その台(壇上にある演台のこと)は裁判に使うんですか?」 「いや、、、裁判はここではしません。これは署長さんが、毎朝、訓示といって、その日の、だいじなお話をするときにつかうんです。君たちの学校でも、校長先生がお話してくれるでしょう?」 「あー、するする。つっまんねーんだよなー! 署長さんの話ももつまんないのー?」 「......」(警察の人たち) 「はい!」(もう一人の小6) タイミングよく他の少年が手をあげたのでホッとする警察官たち。 「どうぞ」 「あのー、その4文字はどういう意味なんですか?」 彼の指差した方向は、壇上正面上の壁面。そこには大きな書が飾ってあり、難しそうな4字熟語のわきに、第××代警視総監 井上某 筆とある(私もなんて書いてあるのかわからなかった)。 警察官たち、再び「.......」 こうして、毎朝訓示を聞くたび眺めている、警視総監様が書いた書の意味を、その場にいる警察官誰一人知らなかった、という事実を、小学生は、いとも簡単に暴いてしまう。 しばしの沈黙のあと、一人の警察官が一言。「あのー、もっと簡単な質問をしてもらえますか?」 これ実話。 ********************************************************************PROFILE林真未=カナダ・ライアソン大学認定ファミリーライフエデュケーター練馬区在住、小3、小6、中3の母。36歳の時に、1才・4才・7才の子どもとワーカホリックな夫をかかえ、パソコンは知らないゎ、英語は苦手だゎという瀕死の状態で、カナダ・ライアソン大学の家庭支援職資格インターネット通信教育を始め、家庭支援を仕事にしてしまった向こう見ずな女。有田リリコ=イラストレーター世田谷区在住、小4の母。のらりくらりとやってきて、ふと気がつけば人生折り返し地点。いままでのだらだら半生を、最近はげしく後悔している女。

2008.09.30

コメント(0)

-

なぜ私は「みんなと同じ」に弱いんだろう/マミ&リリコのコラボでコラム大作戦 Part.9

「コラボでコラム大作戦」 Part.9 by 林真未&有田リリコ ****************************** なぜ私は「みんなと同じ」に弱いんだろう…….******************************うちにはエアコンがない。自宅を新築するときに、木組みに土壁の、昔ながらの作り方をしたので、文明の利器はそぐわない、と、やせ我慢をしてつけなかったのだ。木と土の効果で、家の中は、マンションなどよりは涼しいけれど、それでも盛夏はやっぱり暑い。だから、中3の娘が文句を言う。「友だちの家は、みんなエアコンついているのに!」「みんなエアコンのある部屋で受験勉強しているのに、 私だけ暑いなんて不公平!」・・・こちとら、昭和40~50年代に子ども時代を過ごした人間よ!昔は、どこの家も、エアコンなんて、あまり利用していなかったはず。あったとしても、ひとつの家に一部屋分あるかないかで、子どもたちはたいてい扇風機で過ごしておったわ。というわけで、「暑くて勉強ができない」 などとぬかしておると、「なーに甘えたこと言っとんじゃー」 と、頭に血がのぼってしまう。なんでこんな甘えた人間になったのか、なんで「みんなと同じじゃないと」なんて贅沢を言うようになったのか、我が娘よ……。 と、嘆いていて、ふと、思い出したことがある。 昔…….まだ彼女が小さかった頃。初めてママの私は、確かに、いつも彼女を「みんなと同じ」にしてあげていたのだった……。幼稚園のみんなが体操教室に通うといえば、なんとなく一緒に申し込んだし。仲良しの子がみんな子ども劇場に入会していたから、なんとなく仲間に加わったし。彼女が、「みんなと同じ」を当たり前と思う感覚は、他でもない私の子育ての結果なのだろうか……??告白しよう。あの頃も、今も、確かに私は、自分の子を「みんなと同じ」にしてやれないと、心がちくちく痛むのだ.クチでは、「みんなと同じにはできません!」「よその家がいいならよその家の子になったらいいでしょ!」なんて決まり文句で対抗しながら、「みんなと同じ」にしてやれない親であることを、子どもにすまなく思ってしまう。小さい頃は、同じにしたいのは小さなことばかりだったから、「みんなと同じ」は、割と簡単に実現できたけど、大きくなった今では、そうそう「みんなと同じ」にはできない。実際、人はその与えられた環境のなかで生き抜くしかないんだ。途上国のストリートチルドレンを見てごらん。日本だって、ほんの50年前には学校へ行けないこどもはたくさんいた。今だって、見えない貧困にあえぐ人はいるだろう。あんたなんて、エアコンはないけど、雨風凌げる立派な家があって、食事も洗濯も掃除もしてもらって、学校にも塾にも行かせてもらって。それなのになに贅沢言っているんだ!と、はらわたが煮えくり返る思いになりながら、一方でそういえば私も、子どもの頃、親には直接言わなかったけれど、自分や自分の家が「みんなと同じ」でないことには、人知れず心痛めていたんだよな……。なんて思い出して、もしかして、あの頃の私と同じ気持ちなのかな、と娘に同情してしまう。そして結局、各部屋エアコン完備の、私の実家で勉強させるため、送り届けてやる大甘な親の私…。数日後、我家に戻ってきた娘は明るく言った。「なんだかエアコンのない生活に慣れちゃったから、エアコンのある部屋で やってみたら、勉強、だらけちゃったよ~。長い間エアコンにあたっていると、 体調も悪くなっちゃうし。私、いつのまにか、暑いほうが、勉強できる身体に なっちゃったんだねー」な、なんだよ~私の、あの悩める日々はなんだったのか……。 ……子どもは、親を超えていく。********************************************************************PROFILE林真未=カナダ・ライアソン大学認定ファミリーライフエデュケーター練馬区在住、小2、小5、中2の母。36歳の時に、1才・4才・7才の子どもとワーカホリックな夫をかかえ、パソコンは知らないゎ、英語は苦手だゎという瀕死の状態で、カナダ・ライアソン大学の家庭支援職資格インターネット通信教育を始め、家庭支援を仕事にしてしまった向こう見ずな女。有田リリコ=イラストレーター世田谷区在住、小3の母。のらりくらりとやってきて、ふと気がつけば人生折り返し地点。いままでのだらだら半生を、最近はげしく後悔している女。

2008.08.31

コメント(0)

-

人生は流転する/コラボでコラム大作戦 Part.8

「コラボでコラム大作戦」 Part.8 by 林真未&有田リリコ ****************************** 「人生は流転する」****************************** 毎日毎日チビの世話ばかりしていると、本当に、この小さな子がいつか小学生になるなんて、ましてや、あのでっかい中学生になるなんて、とても信じられない。 オムツをかえてご飯を食べさせて公園に連れて行ってお風呂に入れて寝かせてまた起きて……という暮らしが、永遠に続くような気がする。 だけど、本当にそのときはやってきて、たどたどしい歩みも、舌足らずなしゃべり方も、いつかなつかしい思い出になるのです。 私が結婚する時の条件は、なんと「子どもを産まないこと」。 それが、なぜか今では、3人もの小中学生の母親! 私が結婚する時の理想は、じつは「ダンナに稼いでもらって、自分は食べて飲んで寝るだけの飼い猫のような生活をすること」。 それがなぜか、専業主婦の仮面の下で、来る日も来る日も、子どもを抱きながら家庭支援の猛勉強を足かけ十数年。挙句の果てに、36歳でカナダの大学の通信教育を始め、39歳でファミリーライフエデュケーターとして、個人事業を始めていました。 そして、ファミリーライフエデュケーターの仕事が軌道に乗ってきた41歳の時、「そういえば、小さい頃、“がっこうのせんせい”になりたかったんだっけな」と思い出してしまい、 2年間の通信教育を開始。今年3月、43歳で小学校1種と幼稚園2種を取りました。そしたらたいへん!!7月に、ある区立小学校から電話がかかってきて、採用が決定!9月から、小学3年の担任の先生をやることになりました。自分でも、まったく想像していなかったんですよ! こんな人生。ホントに。こんなことを書いたのは、「わたしってすごいでしょ」と自慢したいわけでは決してなくて。ただ、いちど専業主婦になったとしても、ちがう職業についたとしても、21世紀の女の人生は、まだまだ思いがけなく展開することを、私の経験を披露することで、皆さんに知ってほしかったのです。39歳や43歳の再出発を驚いてはいけない。20世紀にも、こんな女性がおりました。アメリカの人気画家、グランマ・モーゼス。彼女は、75歳のときに絵を始め、101歳までに1600点あまりの作品を残し、アメリカ中に愛されて、 晩年には「グランマ・モーゼスの日」まで制定されたのです!人生は長い。そして、絶えず流転する。果てしなく続くような気がする、子どもの世話に追われる毎日の後には、それぞれ一人ひとりに、必ず、ちがう地平が続いている。さあ、これからがたのしみだ。※ちなみに、グランマ・モーゼスの作品は、今ちょうど、新宿の損保ジャパン 東郷青児美術館で見ることができますよ。(参考)生きる喜び 素朴絵画の世界 アンドレ・ボーシャンとグランマ・モーゼス~ 自然を愛した画家からの、心暖まるメッセージ~【会 期】 2008年7月5日(土)~8月31日(日) 【会 場】 損保ジャパン東郷青児美術館 【開館時間】 10時~18時(金曜は20時まで) ※入館は閉館の30分前まで 月曜定休(ただし7月21日は開館) 【入 館 料】 一般1,000円、 大学・高校生600円、シルバー(65歳以上)800円 中学生以下無料 【主 催】 損保ジャパン東郷青児美術館、朝日新聞社 【お問合せ】 03-5777-8600(ハローダイヤル:美術館利用案内)********************************************************************PROFILE林真未=カナダ・ライアソン大学認定ファミリーライフエデュケーター練馬区在住、小2、小5、中2の母。36歳の時に、1才・4才・7才の子どもとワーカホリックな夫をかかえ、パソコンは知らないゎ、英語は苦手だゎという瀕死の状態で、カナダ・ライアソン大学の家庭支援職資格インターネット通信教育を始め、家庭支援を仕事にしてしまった向こう見ずな女。有田リリコ=イラストレーター世田谷区在住、小3の母。のらりくらりとやってきて、ふと気がつけば人生折り返し地点。いままでのだらだら半生を、最近はげしく後悔している女。

2008.07.28

コメント(0)

-

「子どものフツウを知ってください/コラボでコラム大作戦 Part.7

「コラボでコラム大作戦」 Part.7 by 林真未&有田リリコ ****************************** 「子どものフツウを知ってください」 ******************************私が講座で使う自作の資料に「子どものフツウを知ってください」というのがあります。そこには、月齢ごとに、とてもフツウとは思えないような子どもの発達やふるまいが羅列してあります。???「子どものフツウを知ってください」なのに、フツウじゃないことが載っている?どういうこと~? ……とにかく、私が出会うお母さんたちは、みんな心配しているのです。雑誌にはこう書いてあったけど当てはまらない、うまくいかない、周りの子はみんなこうなのにウチの子だけどうして? 親や姑に「フツウはこう」といわれたけど…、気にしていなかったのに保健所でチェックされちゃった、等々。 だけど、大人が想像するよりずっと、個人差のある育ちをするのが子どものフツウ、ちょうどひとりひとり顔がちがうように、育ちかただってひとりひとりちがうのが、子どものフツウなんです。 あるいは、初めてのママにしたら「こんなことで将来大丈夫なんだろうか」って心配になるようなことも、たーくさんたくさんやるのが、子どものフツウ。 そこで、大人には「フツウじゃない」と思えることが、実は、子どものフツウなんだよって伝えたくて、この資料を作りました。 しっかしなあ。 そもそも、「モグモグ期」「カミカミ期」「ゴックン期」とか「早寝早起き朝ご飯」とか、「ハイハイ期」「ヨチヨチ期」とか「発達曲線」とか、今の時代は、いろんな規範や情報がありすぎるんだよー。 現代日本においては、ファミリーライフエデュケーターの役割って、そういう過多な情報から、お母さんたちを護ることっていう気がいつもしています。 日本の専門家の多くは、「子どものために、なるべくまともな育て方をお母さんにして欲しい、そして子どもがちゃんと育っているかチェックしたい」と思っているような気がしないでもない。 でも、私の学んだ家庭支援では、「親のひとりひとりには、子育てする力が充分にある」「誰もが子どもを善く育てたいと望んでいる」という前提に立ちます。そして、個々の親(養育者)それぞれにちがう、それを妨げているバリヤを取り除く作業が、家庭支援なんです。家庭支援には、ファミリーセラピー、ファミリーソーシャルワークなどいろいろありまして、そのなかの一つが、ファミリーライフエデュケーション、つまり家族のための教育。 教育といっても家庭支援ですから、やはり教え込むというより取り除くイメージ。あくまでも、「知らない」「気づいていない」というバリヤを取り除くことによって、その親(養育者)が子育てしやすくなるのがたいせつな目的。だから、「こうすべき」と教えられたけどできなくて、逆に子育てがつらくなった、なんてのは、ファミリーライフエデュケーションではありません。 っと、ついつい熱く語ってしまいましたが、まあ、家庭支援とかファミリーライフエデュケーションとか難しいこといわなくても、……そうだな、初めから情報がなくて、5,6人育てたベテラン母さんがひとり、初心者ママのそばにいるだけなら、みんな、こんなに子育てに悩まないんじゃないかなあ。 西洋の諺に、こういうのがあるそうな。 「時計を一つしか持ってない人は、今、何時かわかっている。 たくさん時計を持っている人は、いつも悩んでいる」 (付録) 子どもの「フツウ」を知ってください********************************************************************PROFILE林真未=カナダ・ライアソン大学認定ファミリーライフエデュケーター練馬区在住、小2、小5、中2の母。36歳の時に、1才・4才・7才の子どもとワーカホリックな夫をかかえ、パソコンは知らないゎ、英語は苦手だゎという瀕死の状態で、カナダ・ライアソン大学の家庭支援職資格インターネット通信教育を始め、家庭支援を仕事にしてしまった向こう見ずな女。有田リリコ=イラストレーター世田谷区在住、小3の母。のらりくらりとやってきて、ふと気がつけば人生折り返し地点。いままでのだらだら半生を、最近はげしく後悔している女。

2008.06.30

コメント(0)

-

マミとリリコのコラボでコラム大作戦 その6

「コラボでコラム大作戦」 Part.6 by 林真未&有田リリコ ****************************** こどものいるくらし自主改良シリーズ・Part1 自転車ドライブスルーを開拓する ******************************子どもが小さい時って、なにをするにもスラッといかない。たかが郵便局でATMを使うだけなのに、0歳と3歳に*トイレに行かせて*上着を着せて*靴を履かせて*自転車の前後ろに乗せて*やっと出発。で、郵便局についたらまた、0歳と3歳を*自転車の前後ろから降ろして*0歳は抱いて3歳は手を引いて*通帳をバッグから出すためにやむなく手を離した3歳が*どこかへ行ってしまわないか*いたずらをしないかを目で追いつつ*「こっちにいなさい!」と大声をだしつつ*やっと機械を操作する。ここまで頑張ったとしても、操作しているうちに抱いている0歳がタイミング悪く泣き出して、もうこっちが泣きたくなったりして……。独身の頃はATM操作なんて、移動の合間の他愛もない事だったのに……。スーパーでも同じこと。子どもの好きそうなハンドルつきカートとか、子供用買物かごとか、いろんなサービスが増えたけれど、上記のような、子どもたちのお出かけの用意、自転車からの積み下ろしが軽減するわけではなく…。私の場合は、生活クラブや生協の宅配もけっこう利用していたんだけれど、それでも毎日の暮らしの中では日用雑貨や食品の買物は不可欠。必要に迫られて重い腰をあげスーパーへ行き*子どもたちをコントロールしながら*やっとの思いで買物を済ませ*さあ帰ろうと自転車をまたいだ瞬間、買い忘れに気づいて、またこの子らを降ろして連れて行くのか……と暗澹たる気持ちになったことも。 そんな中、ウチの近所の和菓子屋さんでの買物はありがたかった。その店は、道沿いにショーケースを置き、店内に入り込まなくても選べるスタイル。みたらし団子や手作りおにぎり、巻き物も置いているので、子育てママに大人気。お店のおじさんは、前後に子どもを乗せたまま自転車を引く私の様子を、ショーケース越しに見ると、いつも、「ああ、そのままでいいよ、ちょっと待っててね」と、わざわざ店内から出てきて、買ったものを自転車の籠にしっかりといれてくれていたの! そのうち、「手を離すとあぶないから、お財布いじってよければおじさんが自分でもらうよ」 と、自転車籠の中にある鞄から財布を取り出し、支払いまで代わってくれるように(゚o゚)。 つまり、客が自転車を乗り付けて商品を選び、それを伝えるだけで買物が済んでしまうシステムが、この店では自然発生的に出来上がってしまったのだ! 味をしめた私は、これを「自転車ドライブスルー型買物」と名付け、近所でこれができる店の開拓を開始! じっさい、昔ながらの個人商店なら、商品が奥に並んでいても、買うものが決まっていれば「すいませーん」 と呼べば、お店の人が持ってきてくれるし、価格設定はスーパーより少し高めだけど、仲良くなると、お店の人が子どもにお菓子をくれたりするし。 そうそう、和菓子屋さんのおじさんみたいに、小銭入れさえ持っていけばそこから代金を取ってくれることも。そういや、昔は酒屋とか、お金をその場で払わなくても「ツケ」で買物できたんだよな…。 さて、この要領で、いくつか自転車ドライブスルーできる店が出来てからは、私のチビを連れてのお買物、少し楽になりました。 それに、個人商店で買物するということは、スーパーに押されて客足が遠のく商店街の活性化に、少しは寄与している気もして、妙に充実感もあるのよー。 個人商店で自転車ドライブスルー、お薦めです! *ところで、以前このコラムで取り上げた自転車3人乗り禁止が、ママたちの声で撤回されましたね。とりあえずは、よかったよかった。********************************************************************PROFILE林真未=カナダ・ライアソン大学認定ファミリーライフエデュケーター練馬区在住、小2、小5、中2の母。36歳の時に、1才・4才・7才の子どもとワーカホリックな夫をかかえ、パソコンは知らないゎ、英語は苦手だゎという瀕死の状態で、カナダ・ライアソン大学の家庭支援職資格インターネット通信教育を始め、家庭支援を仕事にしてしまった向こう見ずな女。有田リリコ=イラストレーター世田谷区在住、小3の母。のらりくらりとやってきて、ふと気がつけば人生折り返し地点。いままでのだらだら半生を、最近はげしく後悔している女。

2008.05.02

コメント(0)

-

TV放送のお知らせ

運営会社よりお知らせです ===☆子育ては、ハンディじゃなくキャリア!当事者性+ピア という専門性で、育児支援事業にあらたな価値を「プラス」します。ってことで、事業を行っているアミーゴプリュスLLCですが、来週火曜、4月15日(火)午後8時 NHK教育テレビで放送される「福祉ネットワーク」という番組で紹介いただけることになりました。「社会起業家の挑戦」というシリーズものの1つ「子育て」関連分野からの事業として取り上げていただいています。取材自体はとても多岐にわたって、本当にいろいろな視点から撮っていただきましたが、番組ではアミーゴプリュスの事業の中の、特に「産前・産後」の分野のお仕事を紹介していただく予定です。スタジオコメンテーターは、社会起業家フォーラムなどを運営する田坂広志さん!田坂さんの本を読み、「そうだ!そういうことなんだ!」と、自分の想いが整理されていったので、彼にコメントしていただけるなんて、とってもうれしいです。今日スタジオ収録があったそうなのですが、、、どんなお話をしていただいたのか、オンエアが楽しみっ(ドキドキしますが)ご興味ある方、ぜひご覧ください。========================================================NHK福祉ネットワーク 社会起業家の挑戦 産前・産後の相談引き受けます(仮)2008年4月15日(火) 20:00~20:29 NHK教育再放送 22日(火) 13:20~13:49 NHK教育========================================================

2008.04.08

コメント(0)

-

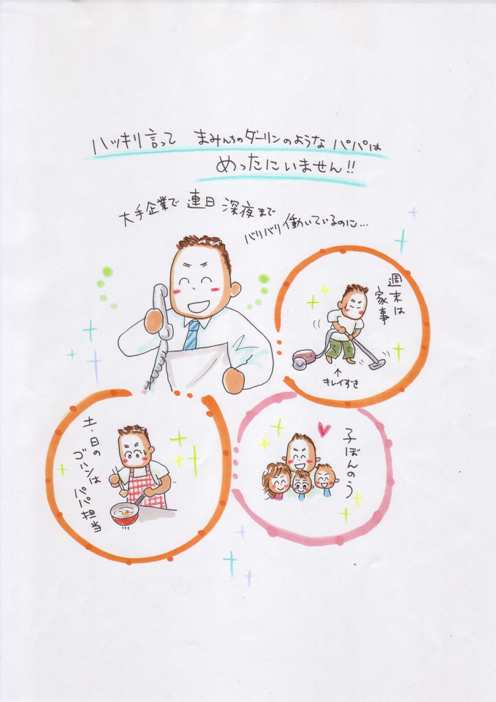

「ダーリン、あいにーじゅー」

「コラボでコラム大作戦」 Part.5 by 林真未&有田リリコ ****************************** 「ダーリン、あいにーじゅー」 ****************************** 「父親であることを楽しもう!」というコンセプトのNPOが人気です。そんなこといったら、もちろん母親だって、母親であること楽しみたいですよー!佐野元春ふうに言うならば「“生活”といううすのろがいなければ」、あるいは、「お母さんがしっかりしないと…」という世間の常套句が存在しなければ、母親だって、楽しいことこの上ない。だけど、子育てにはもれなく、三度のご飯の支度や部屋の掃除や、おしめのウンコの始末や泣きやまない赤ちゃんの世話、それに加えて生活習慣や礼儀のしつけなどなどなど、楽しくないこともてんこもりなわけで。そういえば、「父親であることを楽しんでくれなくてもいいから、皿洗い手伝えー」と、このコンセプトにつっこんでいたお母さんもいましたな。 たぶん、父親NPOの主張は、そういう大変な仕事をひっくるめて全体を楽しもうということなのだと思いますが、現実には、世のお父さんたち、育児参加といったら「おいしいとこだけもってく」人が、まだまだ多数派ですからね…。 そして多くのお母さんたちも「全くやらないよりはましだから…」とその状態を容認しているように感じます。 トホホなパパに苦労しているお母さんたちには申し訳ないけれど、実はウチのダーリン、父親の育児参加のパイオニア&スペシャリストです。早朝から深夜まで働くモーレツサラリーマン(古い表現だなー(^_^;))ですが、古く1993年から現在(2008年)まで、週末の家事育児は彼の担当。それだけでなく普段から、ウンコのおしめ換えや、お風呂や台所の排水口の掃除に加え、子どもが不始末をしでかした時の謝罪など、いちばんしんどい仕事を、いつも積極的にやってくれます。 ダーリンいわく、「そもそも子育てに参加しない父親って、俺には理解できないんだよ。だって、赤ちゃん育てている時って、どう見たってお母さんたいへんじゃない。愛する妻が大変なんだから、男として、できるだけの手助けをするのは当たり前の話だと思うんだよ。子どもが可愛いとか、父親だから育児すべきだとかの前にさ、奥さんを愛しているなら、彼女が大変なときには手伝ったり、いやな仕事を代わりにやってあげたりするのって、普通のことだと思うんだけどなあ…」ダーリン、あいにーじゅー。********************************************************************PROFILE林真未=カナダ・ライアソン大学認定ファミリーライフエデュケーター練馬区在住、小2、小5、中2の母。36歳の時に、1才・4才・7才の子どもとワーカホリックな夫をかかえ、パソコンは知らないゎ、英語は苦手だゎという瀕死の状態で、カナダ・ライアソン大学の家庭支援職資格インターネット通信教育を始め、家庭支援を仕事にしてしまった向こう見ずな女。有田リリコ=イラストレーター世田谷区在住、小3の母。のらりくらりとやってきて、ふと気がつけば人生折り返し地点。いままでのだらだら半生を、最近はげしく後悔している女。

2008.04.06

コメント(3)

-

見た目でわかったと思うなよ

「コラボでコラム大作戦」 Part.4 by 林真未&有田リリコ ****************************** 見た目でわかったと思うなよ ****************************** @生活ウオッチャー・西本則子氏のマーケティングによると、 世田谷あたりには『3高ママ』が生息しており、活発な消費活動を 行っているそうな。 3高ママ、というのは、高学歴、高収入、高齢出産のママのこと。 自分自身もキャリアウーマンで一年間の育休暮らし。夫と合わせた 世帯年収はゆうに1000万円を超える。 そして、その財力を武器に、流行のスポットにいち早く登場し、 家事の外注、ネットスーパーにネット通販(海外含む)を賢く利用、 その他ホームパーティのケータリングサービス、産後の身体や おっぱいケアなど、快適な育休ライフ創出のためには、お金は 惜しまないのだとか。 いっぽう埼玉あたりになると世帯平均年収400万円以下で、トイレの タンクにペットボトルをいれるような節約につとめ、食料品は、 自転車の前と後ろに子どもを積んで安売りスーパー、子どもの服は 「西松屋」オンリーという母たちの世界が広がっているらしい。 お見事な母親ウオッチングに拍手と同時に、つまりそれは、お母さん 業界にも今はやりの格差社会出現っていうこと?と気づく。 あらまあ…切ない世の中になったものです。 しかしなあ…。 住んでいる場所や階層で、そう簡単にカテゴライズされてしまうと いうのは、母親の一員として、私はちょっとくやしい気がする。 ハイヒールに巻き髪、メーク完璧の『3高ママ』が、白いコットンシャツに ノーメークの『プレイパーク大好きママ』に混じって活動してますとか、 普段はつましく暮らしていても、実はアイリッシュハープ習っていますとか、 自然食やシュタイナー教育で子ども育てているけれど、夜はスナックで バイトしてますとか、そういう意外性や得体の知れなさがほしいなあ。 どうせならそんなかあちゃんになって、 「一目見ただけで、私をわかったとは思うなよ」 と、世間に向かって啖呵をきってみたい気もします…。********************************************************************PROFILE林真未=カナダ・ライアソン大学認定ファミリーライフエデュケーター練馬区在住、小2、小5、中2の母。36歳の時に、1才・4才・7才の子どもとワーカホリックな夫をかかえ、パソコンは知らないゎ、英語は苦手だゎという瀕死の状態で、カナダ・ライアソン大学の家庭支援職資格インターネット通信教育を始め、家庭支援を仕事にしてしまった向こう見ずな女。有田リリコ=イラストレーター世田谷区在住、小3の母。のらりくらりとやってきて、ふと気がつけば人生折り返し地点。いままでのだらだら半生を、最近はげしく後悔している女。

2008.03.16

コメント(3)

-

私にもできる子育て支援~後編

『私にもできる子育て支援 ~後編』 産褥シッター・大槻 昌美 ==>前編はこちらまず初めは、19年の9月にオープンした下北沢にあるコミュニティカフェ“ぶりっじ”での子連れスタッフでした。それもまた近所の子育てひろばで顔見知りになったお友達と一緒に2組で行き相互保育をしながら手の空いているほうがお手伝いをするというものでした。週に二日くらいからのスタートでしたが、やることがある、予定があるということでメリハリのある生活を送ることができました。ふらっと立ち寄った親子と会話をするのも大事な役目です。自分の経験から、誰かと話せるそれだけでうれしかったことが私の中には大きく残っていたので、みんなにはツライって思ってもらわないようにしたいな、という気持ちがありました。こどもたちも、自分より小さな赤ちゃんと会ったり、同じくらいのお友達とあったり、ぶりっじのスタッフの方、たくさんのお母さん等、多くの人に出会えたことはいい経験になったと思います。半年くらい、ぶりっじ通いが続いたころ、amigoの訪問型の家事援助マザリング ベルが気になり始めました。自分の中で、出産はみんな里帰りと思っていた部分が強く、さまざまな理由で里帰りできない、しないで、出産している人がいるということを知りました。大変だろうな。ということは容易に想像がつきます。何か、手伝えることがあれば・・・最初はそんな気持ちでした。決して、料理好きでも料理がうまいわけでもない私ですが、マザリングベルの研修を受けできるかどうか不安で話を聞いてはそれだけで緊張している状態でした。ベテランの方の話を聞き、野菜中心のごはん、だしの取り方、メニューの組み立て方など教えてもらい、実際の訪問に同行させてもらいました。お宅に訪問してみると、研修等で話を聞いているときよりもやり出したほうが緊張しないというか、2時間という決まった時間の中で何を作ることができるだろうかと、逆に楽しみになってきました。おうちの中には生後まだ1週間という赤ちゃんがいたり、自分のこどももまだ小さいですが、もっともっと小さく新鮮です。産直後のお母さんたちは、やはり疲れきっていて、貧血で倒れてしまうんではないだろうかという方がいたり、兄弟がいる方はそれだけでやっぱり体力を消耗してしまっているなと感じることも多いです。でも、通い続けるとみなさん徐々に元気になってくるし、初めは会話も少ないですが、お友達のように話をしたり、今日はどうかな?と伺うのが楽しみになります。はじめるときに、ベテランの方が言ってくれた「自分がおいしいと思うものを作れば大丈夫よ」という言葉が私のこころの支えです。料理が得意じゃなくても、こころを込めて作ろう。それが大事だなと感じています。最初、上の子は保育園の一時保育を週2日利用して、下の子はお友達に預かってもらいという形でスタートしました。そのあと、上の子は保育園に途中入園でき、毎日通うことになりました。でも、下の子は待機児童でマザリングベルをするときには、数人のお友達に預かってもらい続けています。私がマザリングベルをできるのも、そんなお友達の存在なくしてはできないことでした。とても感謝しています。こどもがいるから、出会えたひと、こと。あの時、二人目を妊娠していなければ、出会わなかったかもしれません。こどもがいることによって、制限される部分は出てくると思いますが、まずはその中でできることから始めようという、スタンスでもできることはたくさんあります。自分がしてもらい、助かったことうれしかったことを、その本人に返すことはできないかもしれませんが、別の誰かに返すことで恩返しができるのではないかなと感じます。そうすることによって、みんなに回っていくのではないでしょうか。こどもと一緒にできることから、初めてみるのもいいものだな。と感じています。=========大槻 昌美 さんMasami Ohtsuki=========子育て支援グループamigoが提供する産後の家事援助マザリングベルの「産褥シッター」としてはたらく。アミーゴプリュス LLC スタッフであり、コミュニティカフェぶりっじ@shimokitaにも欠かせないスタッフ。ぶりっじでは子育てサロンの事業を担当。

2008.02.11

コメント(0)

-

私にもできる子育て支援~前編

子育て支援グループamigoが提供している「産後の家事援助 マザリングベル」(アミーゴプリュスが研修やコーディネート部分を担当しています)の産褥シッターとして活動してくれている大槻さんが、ご自分の活動を「わたしにもできる子育て支援」としてまとめてくださいました。子育てはハンディではなくキャリア!新しい専門性をつくっていこう。ということで活動しているアミーゴプリュスの大切な仲間です。子育て支援って、たいそうなものじゃなく一歩一歩できるんだよ、ムズカシイ資格が必要なんじゃなく、小さなきっかけや仲間や想い。そんなものから始まっていくんだよということは私たち自身の体験からも感じていることです。小さな一歩、大きな一歩、色々ですが、仲間をどんどん増やしていきたいなとおもっております。=======================================================================『私にもできる子育て支援 ~前編』 産褥シッター・大槻 昌美3歳と1歳の娘がいます。二人目を妊娠しているときに、子育て支援というものに興味を持ちました。一人目の出産を機に、それまで働いていた会社を辞め、育児をしていましたが、当時はそれまで家と会社の往復生活、ギリギリまで働き里帰り出産をしたためママ友と呼べる人もいなく、自宅に戻ってからは家を出るのは買い物か散歩するときぐらいでした。大人と会話することも減り、毎日悶々とした日々が過ぎていました。半年を過ぎたころ、近所に民間の子育てひろばができ、もちろん有料ですが、スタッフの方とおしゃべりができたことはとてもうれしく、心の底から「助かった~」と思っていました。ここへ来れば、誰かと話せる。それがうれしかったです。たわいないおしゃべり、こどもの成長、そして他のお母さんたちとの出会い。学生時代の友人に会いに行くことはもちろん可能でしたが、距離もありそう簡単にでかけられる場所でもないので、近くにこのような広場ができたことは本当に助かりました。何度も通うことにより、顔見知りになると安心感も出てくるし、娘も雰囲気が変わり楽しんでいたと思います。それから、児童館へ行くようになり同じくらいの月齢のお友達ができたりと、地域のお友達ができました。そんな中、二人目を妊娠し毎日のように児童館通いをしていました。でも、それだけでは何か物足りずという毎日でした。その時に出会ったのが、近所の子育てひろばでオーラ・ソーマをしていた市川望美さん。そしてamigoでした。こういうところもあるんだな。でも、ひとりでサロンに出かけることもできず気になりながら過ぎていました。私の中には、二人目を妊娠中にも働きたいという気持ちが強かったです。二人目も里帰り出産をした私ですが、今回は一人目の時では考えられないくらいアクティブだったと思います。生後2ヶ月前から、市川さんのサロンへ足を運んだり、産後支援者の講座に出てみたりこれからどうなるかわからないけど、気になる世界。それが子育て支援というものでした。 ==>後半へ続く。=========大槻 昌美 さんMasami Ohtsuki=========子育て支援グループamigoが提供する産後の家事援助マザリングベルの「産褥シッター」としてはたらく。アミーゴプリュス LLC スタッフであり、コミュニティカフェぶりっじ@shimokitaにも欠かせないスタッフ。ぶりっじでは子育てサロンの事業を担当。

2008.02.11

コメント(0)

-

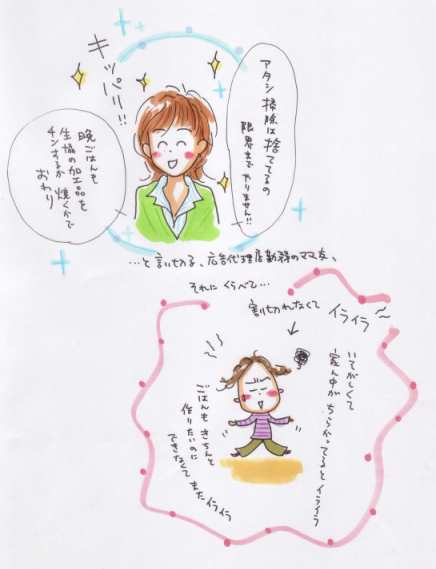

「VERY」なワタシの現実

「コラボでコラム大作戦」 Part.3 by 林真未&有田リリコ ****************************** 「VERY」なワタシの現実 ****************************** 世間じゃ、ホワイトカラーの夫と可愛い子どもたちに囲まれ、都内の一軒家で手作り中心の暮らしを営み、その上カタカナ職業を持ち、時には「講座」などをこなす奥様、「VERY」などの高級奥様雑誌のグラビアで、オーブンから取り出したばかりのお手製料理の大皿を抱えて微笑んでいそうな奥様が、憧れの的だそうな。 あら、それってワタシのことじゃないの。ワタシ(林真未)、恥ずかしながら上記の条件を充分満たしています……(ま、都内といっても練馬だけど)。 夫の給料は悪くないし、それにとっても優しいし、可愛い子どもは3人もいるし、家族仲はいいし、パンもジャムも作るし、味噌も梅干も自家製だし、産直の有機野菜と生活クラブ生協の素材で、毎日お手製料理を作っているし、時には手編みも洋裁もお菓子作りだってしているし、ファミリーライフエデュケーターとしてもコンスタントに仕事をこなしているし……。 でもなんか優雅じゃない……はて? ナゼ??? 夫は忙しくて毎日深夜帰宅ですれちがい。呑気すぎる長女は手がかかるし、パワーの有り余った長男は年中怒鳴ってコントロールしないと爆走しちゃうし、末っ子はあくまでマイペース。パンもジャムも味噌も梅干も、仕事や家事の合間をぬって作るから、手作りを楽しむというより、ノルマをこなす勢いで眉間に皺を寄せてやっている。なんだか余裕がないんだよね。手編みも洋裁もお菓子作りも同じこと。 毎日の生活も推して知るべし。仕事の資料作りに熱中するとつい時間を忘れて、子どもたちに直訴されてあわてて8時ごろから夕食を作り始めたり、仕事の合間に回した洗濯物を忘れて次の日まで干していなかったり。仕事のことで頭がいっぱいで、学校に持っていくものの報告を上の空で聞いていて、当日言われてあわてたり……。外に仕事に行ったときには、子どもが学校から帰るまでに戻れなくて、待ちぼうけさせたことは何度もあるし、大切な学校行事が仕事と重なってさびしい思いをさせたこともある。 仕事で失敗をするわけにいかないから、どうしても、家族の生活、とくに子どものことにしわ寄せが行ってしまう。だけど、保育園やお手伝いさんなどに頼らないで自分で子どもを育てたいと、こだわり続けて髪振り乱す日々を送るワタシ。それが現実……。「VERY」のグラビアで微笑むイメージ通りに、円満な家族に囲まれ、毎日の生活を丁寧に優雅に楽しみながら、ちゃんとカタカナ職業もこなしている奥様って、ホントに世の中に存在するんだろうか? ソンナオンナニワタシモナリタイ。 ********************************************************************PROFILE林真未=カナダ・ライアソン大学認定ファミリーライフエデュケーター練馬区在住、小2、小5、中2の母。36歳の時に、1才・4才・7才の子どもとワーカホリックな夫をかかえ、パソコンは知らないゎ、英語は苦手だゎという瀕死の状態で、カナダ・ライアソン大学の家庭支援職資格インターネット通信教育を始め、家庭支援を仕事にしてしまった向こう見ずな女。有田リリコ=イラストレーター世田谷区在住、小3の母。のらりくらりとやってきて、ふと気がつけば人生折り返し地点。いままでのだらだら半生を、最近はげしく後悔している女。

2008.01.29

コメント(0)

-

緊急提言! じゃあどうやってSurviveしろというの?

「コラボでコラム大作戦」 Part.2 by 林真未&有田リリコ ****************************** 緊急提言! じゃあどうやってSurviveしろというの?******************************このたび自転車に関する決まりが変わって、子どもを前後に乗せる3人乗りが違反になるという。ちょ、ちょっと待ってよ!年の近い未就園児のきょうだいを持つ人たちは、じゃあ、どうすればいいの?そりゃ3人乗りは危ないかもしれないけれど、ママ(パパ)たちだって好きでやっているわけじゃないのに! 自分の車があってもトーキョーには停めるところがない。そもそも車を持っていない人も免許もない人だっている。だから自転車が命綱なのに。自転車をあきらめて、上の子の手を引いてベビーカーを押して歩けばいい? 歩道があってないような道ばかりで、上の子が手を振り切って走り出したらそっちのほうがずっと危ない。公共交通機関を使えばいい? 駅にエレベーターがなければ、ベビーカーと荷物を持って、上の子を連れて階段を上ればいい? その苦労を乗り越えて電車やバスに乗ったとしても、小さい子を連れている親に、世間はまだまだ厳しい。子どもがうるさくしたら肩身が狭いし、混んでいるところにベビーカーを持ち込んだら、きっと白い目で見られる。 核家族の今。パパ(ママ)が定時で帰って来るなら、タッチ交替で買物や用事を済ませに出かけることもできるけれど、たいていは、パートナーの帰りは遅くて、ママ(パパ)一人で夕飯もお風呂も寝かしつけもしている場合が多いと思う。 そうでなくても、手作りの食事とか、家をいつも快適にとか、読み聞かせを毎日30分とか、早寝早起き朝ごはんとか、世間はいろんなことを子育てする親に要求してくる。それを真面目にこなそうと思えば、時間はいくらあっても足りない。小さいきょうだいを持つ親にとって、自転車での移動は、精神的にも時間的にも、一人の子育ての負担を軽減する大切な手段。一人っ子の親でもお友だちを預かって連れて帰ることもあるから、3人乗り自転車は、ホントに大事な子育てツールだった。それを代替案もなくいきなり奪ってしまうなんて。あまりにも現実を無視した変更という印象がぬぐえません。どうしても3人乗り禁止というのなら、もっとパパ(ママ)を早く帰してくれないかな~。車道と隔絶された、安心して歩ける歩道を整備してくれないかな~。子連れの外出を温かく手助けする、外国並みの雰囲気に、世間をかえてくれないかな~。でないと、みんなきょうだい産まなくなっちゃうよ!********************************************************************PROFILE林真未=カナダ・ライアソン大学認定ファミリーライフエデュケーター練馬区在住、小2、小5、中2の母。36歳の時に、1才・4才・7才の子どもとワーカホリックな夫をかかえ、パソコンは知らないゎ、英語は苦手だゎという瀕死の状態で、カナダ・ライアソン大学の家庭支援職資格インターネット通信教育を始め、家庭支援を仕事にしてしまった向こう見ずな女。有田リリコ=イラストレーター世田谷区在住、小3の母。のらりくらりとやってきて、ふと気がつけば人生折り返し地点。いままでのだらだら半生を、最近はげしく後悔している女。

2008.01.28

コメント(0)

-

ファミリーライフエデュケーター 林真未さんのコラムがはじまります

こちらからのラブコールを受け止めてくださり、ファミリーライフエデュケーター林真未さんが、こどものいるくらし.comに月1でコラム掲載してくださることとなりました!相方のイラストレーター リリコさんとのコラボのエッセイになりますが、とりいそぎマミさんのコラムと、リリコさんの4こま漫画をお届けします。マンガはもっと体裁を整えたいのですが、スキルが足りず、かといってまっていたらもったいない!ってことで、とりあえずアップします。(リリコさん、まみさん、徐々にきちんとしてまいります。ごめんーーー)まずは第一回、どうぞたのしんでくだいさいませ!!----------------------------------------------------------------------------「その1 あれは20年前~」 by 林真未「あれはもう、20年も前のことだなー」なーんて大人たちが懐かしそうに語る様子を、「20年なんて、そーんな宇宙の果てみたいに長い年月をすでに生きているのか、こいつらは!」 と驚きの目で見ていた9才の私。 あれから30有余年……。 さーて、私もはりきって語らせていただきまショー。「私とリリコが出会ったのは、もう20年も前のこと……」 有名雑誌編集部に自分の描いたスケッチブックを送りつけるという力技(ちからわざ)で、イラストレーターになったばかりのリリコと、友人の紹介で編集部に出入りするようになり、いつのまにかフリーライターになっていた私。 ふたりは、初仕事の顔合わせで出会った瞬間から同じニオイを感じ、以来コンビで、男の子向けの面白記事を次々と発表。タイトルを挙げれば、「もうあきらめてなんかいられない 彼氏のいるコ攻略法」「男のコの周りのこんなものいらない!!」「女の子が男にもとめる100カ条」などなどなど……おお、懐かしいっー! 80年代の終わり、バブルの頃の仕事です(ちなみに掲載誌は講談社「Check mate」)。 そしてその後、二人とも結婚、出産。そして、このたび20年の時を経て「こどものいるくらし.Com」に再び集結いたしました! 今月から月イチペースで現役ハハならではのいろんな思い、くらしのあれこれ、あるいは子育て支援業界のリアルなど、自由奔放・思う存分に書き・描き・させていただきます。あ、上記の男のコ向け雑誌企画を、パパママバージョンに焼きなおしても面白いかも…。なーんて、いろいろアイデア溢れております。 お楽しみに!(20年ぶり再コンビ結成記念、なつかしの結び言葉「お楽しみに!」を使ってみました) by 有田リリコ 「私だけが知っている・・・」 ********************************************************************PROFILE林真未=カナダ・ライアソン大学認定ファミリーライフエデュケーター練馬区在住、小2、小5、中2の母。36歳の時に、1才・4才・7才の子どもとワーカホリックな夫をかかえ、パソコンは知らないゎ、英語は苦手だゎという瀕死の状態で、カナダ・ライアソン大学の家庭支援職資格インターネット通信教育を始め、家庭支援を仕事にしてしまった向こう見ずな女。有田リリコ=イラストレーター世田谷区在住、小3の母。のらりくらりとやってきて、ふと気がつけば人生折り返し地点。いままでのだらだら半生を、最近はげしく後悔している女。

2007.11.29

コメント(1)

-

こどものいるくらし~すまいづくりのコツ/檪設計室 奥村 京子

■こどものいるくらし すまいづくりのコツ/檪設計室 主宰 奥村 京子子育てをすることは、大変なこと。日々壮絶な戦い(?)をしている、お父さんお母さん!家づくりをくふうして、少しでも楽になれたら。そして、子ども向き合う時間、自分の時間がふえたら素敵ですね。また、子どもを健やかに育てたいという思いは、家づくりにおいても大切な視点です。家は、もっとも長い時間を過ごし、もっとも身近な環境です。ですから、子どもの心と体に与える影響も大きいです。親が楽になること+子どもが健やかであること =時間的、精神的なゆとり=幸せ!!!かくいう私自身は、日々バタバタしながら、完璧とは程遠い生活を送っています。家づくりにおいても「理想をすべて盛り込んだ完璧な家」は存在しないと思っています。目指すべきは、「理想を把握した上で、今できること、今しなければならないことを きちんと拾い上げること。 切捨てたものは、それによるマイナスを受け入れる覚悟と準備を備 えていること。これができた家と住人」です。家族の幸せを目標とした「子育てのための家づくり」。私自身の実践と実感からの最適解をご紹介していきます。すまいづくりを、「家」づくりと捉えるのではなく、「自分たちの生活をコーディネートする」と捉えて、ご家族のビジョンと比較して、ご家族ならではの最適解を見つけていただければ幸いです。===執筆 奥村 京子 ★経歴有限会社 檪設計室 主宰1970生。東京藝術大学大学院修了後、設計事務所勤務等を経て、仲間と設計事務所を共同設立。その後、更に自分の思いを存分に実践したく、単独にて独立。主に住宅の設計監理を行っている。「研究を怠らず、向上心を持ち続け、スピーディーに知識や認識を更新すること」「ユーザーとしての目を肥やし、時代をつかみ更なる提案ができること」をモットーに、楽しく生きることを目標にしています。設計者である夫と2人の子供がいます。目下の所、建築と子供の楽しさにのめりこんでいます。建築はあらゆる事象と関連していて探究心と好奇心を満たす面白みに事欠きません。組上げていく快感と、形になる感動とそれを建築主と共感する喜びを与えてくれます。子供には癒しを与えられ、自分自身が育てられています。

2007.10.04

コメント(0)

-

健やかな産褥期のためにできること。

子育て支援グループamigoが、財団法人子ども未来財団さんの助成をうけて開催する講座のご案内です。★産後の女性にかかわる仕事をしている方や★これからしたいと思っている方はぜひご参加ください。「こんにちは赤ちゃん事業」(厚生労働省)に関連して、産後のご家庭の直接援助に携わる方は特におすすめ!産後の女性の繊細な心と体、産褥期とよばれる特別な時期に必要な援助のポイントなどを、「今の子育て層」のニーズを熟知するamigoがコーディネートし、各方面でご活躍の専門家をお招きして開催します。ふるってご参加ください。==========================健やかな産褥期のためにできること ~支援者としてのスキルアップを目指して~産後の女性の健やかなココロとカラダ、そこから始まる暮らしのために、産褥期とよばれる産後1ヶ月間の過ごし方はとても大切であると考えています。家族や支援者の方など、産後の女性にかかわる方たちにぜひ知っていただきたい情報や知識を、各分野でご活躍中の専門家の方々から学び、実践の場で発揮するスキルにしていくための勉強会を開催します。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○第一回 9月25日(火)13時半~15時半 「産後1ヶ月の赤ちゃんとの暮らし方。母乳育児の話」 たらちね助産院 院長 /国際認定ラクテーションコンサルタント 大坪三保子さん●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●第二回 10月4日(火) 13時半~15時半 「きょうだいがうまれた時の子どもの気持ち・子どもの育ち」 大きな木保育園 園長 藤井 浩子さん○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○第三回 10月24日(水)13時半~15時半 「生後1ヶ月の赤ちゃんの健康と事故防止」 いなみ小児科 院長 稲見 誠さん●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●第四回 11月14日(火) 13時半~15時半 講演会「産後の女性のウェルネスライフ」 ウェルネスライフ研究所 所長 神藤 多喜子さん○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○★会場 1~3回 子ども・子育て総合センター 【世田谷子育てカレッジ】 世田谷区宮坂3-15-15(小田急線経堂より徒歩7分) 4回 北沢区民会館「北沢タウンホール」 世田谷区北沢2-8-18 北沢タウンホール3階(下北沢より徒歩5分)参加費 全4回 6000円 (単発でのご参加はご相談ください)定員 15名対象者 産後の女性にかかわる仕事をしている方、これからしたい方。お申し込み メールまたはFAXで以下ご連絡ください。 「健やかな産褥期のためにできること」研修会に参加します。お名前/ご住所/電話/FAX/E-mail/所属/保育の有無 *保育が必要な場合はお子さんの人数、お名前、年齢をあわせてお問い合わせ 子育て支援グループamigo 電話&FAX 03-3328-9832 メールアドレス amigo@na-ka-ma.comご参加、お待ちしております!

2007.09.04

コメント(0)

-

子育てをキャリアに!/アミーゴプリュス LLC

■子育てをキャリアに! アミーゴプリュス LLC 代表社員 市川 望美子育ては予想通りに大変でしたが、予想以上にいい経験を与えてくれました。 「親としてこどもに何を伝えられるかな……」という想いがきっかけで、自分自身の人生やこれからの生き方について向き合って考えることができ、その結果、価値観が少しずつ変化しました。せっかくであった子育てという経験、そしてせっかくすごす子どもとの暮らし。せっかくなら、これを仕事にしていきたい、と思ったのは自然な流れでした。自分自身の貴重な「子育て経験」を、もう少し専門的な知識に発展させ、それを自分の仕事できたら……と思い、地域での子育て相互支援の活動や子育て支援にかんする勉強を続け、ついに子育てを通して出会った仲間3人と「育児支援コンサルティング」の会社を立ち上げました。それが、アミーゴプリュス LLC です。子育て支援に必要とされる「当事者性」と、子育て中の女性によりそう「ピア」な力を、自分達も日々そこで、こどものいるくらしを送っているという「地域」を強みとして、仕事をしています。設立の社員は4名。そして、事務や経理ほか、バックオフィスを手伝ってくれているスタッフが3名の計7名で業務を推進しています。子育て支援そのものは、こどものいるくらし.comの「子育て支援ってなに?」でも語られているように、長らくボランタリーな想いに支えられてきました。それをただ有償化する、というのではなく、現在の社会、それぞれの地域に必要とされる「子育て支援」はどんなものなのか。その「子育て支援」をその地域に根付かせていくためには何が必要か。そういった、今まではあまり明確に認識されていなかった、子育て支援のコンセプトや、地域のアイデンティティに沿った支援、担い手をコーディネートするという、新しい形の専門性を追求する会社です。アミーゴプリュスの「プリュス」は、「プラス」の意味。子育て支援グループamigo、という世田谷区の小さな任意グループから出発した会社ですが、どんどん経験をプラスしていこう。自分達の子育て経験に、さらに知識をプラスしていこう。現在の子育て支援に、当事者目線の新しい価値をプラスしていこう。子育て支援にかかわる人たちに、新しい力をプラスしていこう。そして、子育て中の人たちが、自分の新しい側面、新しいプラスを見つけられることを願って、事業を推進していこう。さまざまな「プリュス」の意味がこめられています。育児は育自とよく言いますが、母となった自分自身も新しい人生に向けて舵取りができることを実感しています。「子育て」はハンディではないし、自分のキャリアに活かすことができる、子育て経験そのものがキャリアになるのだ、ということを、私たちの仕事を通して伝えていきたいと思っています。目指すは、あたらしいワークライフバランスの実現と、ファミリーフレンドリー企業、、かな?興味がある方は、ぜひお問い合わせください!

2007.09.03

コメント(0)

-

特別な時期、産褥期の過ごし方/子育て支援グループamigo

■特別な時期「産褥期」 子育て支援グループamigo/子育て支援コーディネーター 長い妊娠生活が終わり、出産の大仕事を終え、やっとひと息……というわけにはいかないのが、こどものいるくらし。なかでも、とても繊細で特別な時期が産褥期です。産後の回復や母乳の安定、そしてそれぞれの家庭のくらしのリズムが徐々に整うまでは、だいたい産後1ヶ月くらいがひとつの目安。慌てずにゆったりスタートしましょう。出産直後から床上げまでは、丁寧にくらしましょうね!====================================*出産当日*大仕事を終えた興奮さめやらず「ハイ」な状態になってしまう人も多いようです。携帯メールやブログでの報告はほどほどにして、まずは疲れた体をゆっくり休めることを第一に考えましょう。*入院中*◇産院での過ごし方はじめての子育ては、いろいろなことが不安になったりするもの。わからないことは産院のスタッフに確認して一人であれこれ悩まないようにしましょう。また入院中、相部屋や授乳室などで一緒に過ごした仲間とは、退院後も親しく行き来できるような関係につながることも多いようです。せっかくのご縁ですから、交流してみるのもおススメです。◇来客時のポイント出産祝いの訪問はとてもうれしいことですが、産後のからだに負担をかけないよう無理のないスケジュールにしたり、できれば少し落ち着いてから遊びに来ていただくようにお願いしてみましょう。また、差し入れとして、産後は控えた方がよい食べ物をいただく場合も多くあるようです。お菓子やケーキ、甘みの強い果物などは消化の負担となりますので、あらかじめ断っておくなどの配慮が必要かもしれません。<先輩ママの体験談1>甘いものが大好きな私。妊娠中ずーーっと我慢していた反動もあり、差し入れにはケーキやプリンなどをリクエストしていました。とくに目立ったトラブルはなかったものの、自分が食べたものが母乳になる、という発想がなかったので、助産師さんに注意されてハッとし、反省しました。*退院後~産後1~2週間*この時期は、赤ちゃんのお世話とからだを休めることに集中できるように、なるべく横になって過ごせるような環境づくりが大切です。家事などは誰か他の人にお願いするのが理想的。産後ヘルパーや行政のサポートなどについては妊娠中から情報を集め、すぐに利用できるように手配しておきましょう。*産後3~4週間*体力の回復とともに、少しずつ家事などを再開する時期です。家族や周囲の人のサポートを借りながら、徐々に自分のペースでトライしてみましょう。また、産後1~2ヶ月くらいから、赤ちゃんとのお出かけや育児支援施設、プログラムへの参加も可能なので、1ヶ月検診の様子を参考に判断するとよいでしょう<先輩ママのアドバイス>妊娠中は漠然としか考えられなかった産後生活のイメージ。「必要なら手配しよう」と思っていた産後のヘルパーさんですが、実際必要になってからの手配はすごく大変でした。業者さんを選んで電話をかけて調整をするだけでも疲れてしまい、こんなことなら妊娠中にもっとまじめに考えておけばよかった……と後悔しました。

2007.09.03

コメント(0)

-

産後のからだとセルフケア/産後セルフケアコーディネーター 齊藤さおり

■産後のからだとセルフケア 産後セルフケアコーディネーター 齊藤さおり世の中に色々な情報が溢れていても、いまだによく知られていないのが「産後のからだとこころ」について。妊娠・出産は病気ではないけれど、産後はそれに近いくらいの心身の消耗があります。しかし、内分泌系の影響や出産の後の興奮などから、産後は妙にハイテンションになり、疲れているのに気づけない場合もなきしもあらず…「こんな風に思うの私だけなのかな?」と、なんとなく見てみぬ振りをしたり、相談してみたら「しょうがないわね。今だけだから。」と言われて終わりだったり。「そっかー、そのうちに…。」なんて思っているうちになんとなく過ぎてしまうのが産後だったりするのです。個人や程度の差こそあれ、普段とはちょっと違った特殊な時期、それが産後です。しかし、この特殊な時期はある意味これから先の人生にとって、とても大切なことを得ることが出来るチャンスの時期ともいえます。この時期に自分のからだとしっかり向き合い、からだの癖や傾向を知りメンテナンスする方法(セルフケア)を身につけることで、自分のからだとの付き合い方がわかるようになります。セルフケアを身につけ、その日の疲れはその日のうちに解消できるようになることで、その後の日常生活において大きく体調を崩すことが少なくなっていきます。また、「何でも自分で出来る」という考えを改め、こころとからだの休息をしっかりと確保するためにも「人にゆだねること」を学ぶ時期でもあります。「私が頑張ればいいや。」となんとなく我慢して抱え込んでいると、そういう思いが蓄積し、やがてそのイライラはもっとも身近な人~パートナーであったり赤ちゃんだったり~に向けられてしまいます。そのようなことが起きないようにするためにも、思い切って「人にゆだねること」をお勧めします。身内のみならず、必要なときには外部の方の力をかりて、しっかりと休みましょう。全て抱え込まず、思いを伝えること、相手にゆだねること、そうすることでパートナーや家族、他人とのコミュニケーション力をより高めることに繋がる時期でもあるのです。お母さんが心身ともに健やかにしていると、赤ちゃんも自然と落ち着いてにこやかにしているものです。 具体的なセルフケアはこちら

2007.09.02

コメント(0)

-

産後のこころと暮らしの変化、5つのポイント/子育て支援コーディネーター市川望美

◇ 産後のこころとくらしの変化 子育て支援グループamigo 子育て支援コーディネーター・市川望美「ついにママになるのね! わたし……」。そう”ほっこり”と思っていたはずなのに、なかなかスムーズにいかない産後のくらし。先輩ママたちが言っていた“産後の大変さ”や“子育ての大変さ”は、「ああ~、このコトだったのね!」と実感するのが”産後“です。睡眠不足やからだの不快症状などは多くの人に起こること。妊娠中から、産後のからだとこころに向き合うために必要な知識を手にいれておけば、いざというときも安心です。また、産後のからだとこころはとても繊細なので、「マタニティブルーや産後うつなどは特別な人だけがなる病気ではなく、自分の身にも起こりうること」と捉えておくことも大切です。赤ちゃんを産んだからといって、急に母業・親業のすべてができるようになるわけではありません。不安なことやわからないことはどんどん相談したり、いろいろな人の手をお借りして少しずつやっていけばいいのです。自分ひとりで解決しようと頑張りすぎず、おおらかにすごしましょう。。*産後のくらしの5つのポイント*1.産後1ヶ月は体を十分に休めること赤ちゃんの世話だけに専念できる環境を整えるようにしましょう。2.力強い味方を見つけましょう「赤ちゃんのことならこの人に聞けば大丈夫」という人をみつけましょう。出産した産院の助産師さんは強い味方です。3.落ち着いてきたら、お出かけしましょうベビーマッサージや子育てサロンなど、赤ちゃん連れで安心して出かけられるところに行ってみましょう。情報交換もできるし、いい気分転換になります。4.体を動かす楽しさを思い出して落ち込みに効くのは軽い運動です。ちょっと赤ちゃんをパパに預けて、ウォーキングしてくるだけでも違います。5.人間関係はできるだけシンプルに産後は気持ちが不安定になりやすいし、それはダイレクトに赤ちゃんに伝わります。会いたくない人には会わない方がいいのです。ママ友達とのおつきあいも、ほどほどがいいでしょう。==>もっと詳しく知りたい方は、amigoブックレットシリーズ 『ニンプ向けからだとココロのセルフケアハンドブック』をどうぞ。子育て支援グループamigoのHPより購入できます。

2007.09.02

コメント(0)

-

妊娠中&産後のごはん ~中医学の知恵をひとふり~/中医学ライター 高島系子さん

◇妊娠中&産後のごはん ~中医学の知恵をひとふりー 中医学ライター・高島系子さん妊娠中は、いつに増してからだのことが気になる時期です。でも、忙しい毎日の中でそうそう料理に手間ひまかけることが難しく、「やらなきゃ」と「できない~」の板ばさみに悩む人も多いのでは? でも、毎日頑張ってすっごくおいしいものを作らなくたっていいのです。ごはん+おかず+みそ汁の組み合わせで、そこにちょっと工夫を加えるだけで、満足のいく食生活になるはずだからです。その「ちょっとだけ工夫」を加えるときにおすすめしたいのが、中医学の知恵をひとふりすることです。中医学には、何千年もの間につちかわれた食生活の知恵がたくさんつまっています。以下に妊娠中の食事で気をつけるべき3つのポイントをまとめましたので、毎日の食生活の参考にしてみてください。●「気」「血」を補う食べ物を積極的に摂ろう妊娠中の食事は、基本的にはふだんと同じであまり難しく考える必要はありません。ただ、妊娠中はおなかの赤ちゃんを育てるために、エネルギーである「気」や、母体と赤ちゃんに栄養を与える「血」が不足しがちになるため、ちょっとだけ意識して、「気」を補う食べもの(米、雑穀類、大豆、豆腐、小豆、キノコ類、イモ類など)や「血」を補う食べもの(小松菜、黒豆、キクラゲ、ドライフルーツ、鶏肉、ひじき、金針菜など)を多めにとるようにするとよいでしょう。 気をつけなければいけないのは、血をめぐらせる作用やお通じをよくする作用、発汗作用、解毒作用など、「出す」あるいは「めぐらせる」作用が強い食べもの(シナモン、サフラン、紅花、ローズ、アロエなど)を控えること。味が濃いもの、脂っこいもの、辛いものもとりすぎないようにして、ふだん食べ慣れているものを中心に食べるのが基本です。●旬の食材を選ぼう季節にはそれぞれ特徴があって、その特徴に合わせた食生活を送ることが大切です。といっても、難しく考える必要はありません。例えば、夏に旬を迎えるスイカやキュウリには、汗で消耗した体の潤いを補給してくれる作用と、体にたまったよぶんな水分を追い出してくれる作用があります。空気が乾燥する秋には、肌や呼吸器に潤いを与えてくれる梨が出回り、「気」を補う穀類や芋類は、収穫されて寒い冬の備えとなります。まずは旬のものを食べる、これがいちばんなのです。●「体にいいこと」ではなく、「自分の体にいいこと」をもうひとつ、中医学の考え方の基本となるのが「体質に合わせた食生活を送る」ということ。自分の体質傾向をきちんと把握するのは、なかなか難しいことですが、まずは、何かを食べたときの自分の体に敏感になってみてください。例えば、「体にいい」と言われているものでも、食べて調子が悪くなるようなら、それは自分の体質に合っていない証拠。「○○は××に効く」といった情報をうのみにするのではなく、自分の体と常に向き合うようにしていれば、自然に「自分の体にいいもの・こと」がみつかるはずです。●産後の食生活 妊娠・出産は、「血」を大量に消費する体の大仕事。どんなに体力がある人でも、産後は気と血が極端に不足した状態になります。また、悪露が順調に排出されないと、全身の血のめぐりが悪くなることも。このような「気血の不足」と「血の滞り」をあとあとまで残さないためには、この1ヶ月間の養生がとても大切です。 産後は、気や血を補う食べものに、血をめぐらせる食べもの(シナモン、サフラン、紅花、ローズなど)も少しプラスすると、バランスのよい食生活になります。 なお、産後は肉類はダメ!と思っている人も多いのですが、動物には植物にはない作用があるので、気や血が消耗しているときには、肉類も適度にとったほうがいいのです。ただし、消化力が落ちているので、肉を煮込んでスープだけを飲むようにするとよいでしょう。とはいえ、産後にいちばん必要なのは、休息です。台所仕事で気血を消耗しては本末転倒。産後の体の回復のためには、「ごはんを作ってくれる人」を確保するのが、いちばんの策かもしれません。<おまけ>毎日のごはん作りを簡単&ワンランク上げる5つのコツ1:ダシをとるめんどう……と言われそうですが、ちゃんととったダシは万能調味料。毎日とるのがたいへんなら、濃いめにとったダシをストックする方法がおすすめです。煮干し、昆布、厚削り節を、数時間水に浸したあと、ことこと1時間ほど火にかけて(タイマーをかけて放っておけばよいのでカンタン)とったダシを冷まして冷蔵庫に。これさえあれば、煮物も和え物も炊き込みごはんも、なんでもすぐに作れます。みそ汁も、このダシを薄めて作ればインスタントと同じくらいカンタン!2:甘みを抜いて旨みをプラス好みもあるかと思いますが、砂糖やみりんは使わなくても料理はできます。味が決まらないとき、甘みではなく、旨み(ダシ)をプラスしてみてください。あれ?とびっくりするほど、味がランクアップするはずです。ダシがないときには、肉や魚(ジャコ、桜エビ、練り物など)を少量加えるという手も。3:習慣をつける例えば、夕食の片づけのついでに、朝食用のお米を研いで、煮干しと水を鍋に入れておく。たったこれだけのことでも、たまにやろうとすると面倒なことに思えてしまうでしょう。でも、毎日の習慣になると、自然と体が動くので、面倒と感じるひまもありません。そのうち「あれ、お米研いだっけ?」と炊飯器をみると、ちゃんとセットしてある、というくらいになります。顔を洗ったり、歯を磨くのと同じくらいのレベルにまで習慣化されればこっちのもの。毎日続けると、朝食の支度はとても楽になります。逆に言えば、やらないと朝たいへんな思いをするので、サボることがあっても大丈夫。すぐに戻ります。4:料理本は参考程度に例えば、夏と冬では、欲するしょっぱさや酸味が違いますし、体調によって味覚も変わります。プロが作る料理は、「いつも同じ味」がよしとされますが、家で作るものは、さまざまな条件の違いによって「味が揺れる」のがいいのです。だから、料理の本をみながら「大さじ○杯」と測るのはやめて、調味料はすべて「適量」に。甘いかしょっぱいかは、自分の舌をバロメータにします。そのほうが料理の勘も育つので、ぐんと料理が楽になるはずです。日々のごはんの味の変化は、子どもの味覚を育てることにもつながっていくことでしょう。5:「ケ」の料理でいいふだんの日でも、ちゃんと名前のついた料理を用意しないと「手抜き」になると思っていませんか? そういう「ハレ」の料理は、特別なときに食べるからこそおいしいもの。毎日のごはんは、特別おいしいわけじゃないけれど、毎日食べても飽きない料理。それがいちばん。「適当な料理」は、決して手抜きではありません。胸を張って作り続けましょう!

2007.09.02

コメント(0)

-

産後のからだとこころについて/お産の家 Be bornたつのゆりこ先生

◇ 産後のからだとこころについて お産の家 Be bornたつのゆりこ先生出産によって、女性のからだとこころは数時間のあいだにダイナミックな変化をとげます。待ちに待ったわが子との対面で一瞬こころは満たされますが、出産の疲れを癒せぬまま、昼夜問わない生活がスタート。慣れない生活で自律神経が不安定になり、冷え、イライラ、鬱、緊張、不眠、頭痛、腰痛、肩こり、便秘、母乳トラブルなどの症状が産後の不調として現れやすくなります。産後、十分な養生をせず、「お産は病気ではないから……」とさまざまな症状を放置しておくと、喘息、うつ病、膠原病等の疾患に移行してしまうことも。産後は、とにかくからだとこころをゆっくりと立て直して、母と子が信頼関係をつくる時間にあてることが大切です。下記に授乳期の女性が陥りやすい乱れの傾向を3つの体質(ドーシャ)別に簡単に紹介します。★ドーシャ別・授乳期の女性の乱れの傾向あなたはどのタイプ? ドーシャ診断チェックはこちら>○ ヴァータ(風)動きすぎる、早食い食後もゆっくり座っていられない血管が浮き出て見える肌や髪の毛が乾燥しやすい集中力がなくなる飽きっぽい頭痛肩こり○ ピッタ(火)知的なことで動きたがる他人の目を意識する話が一方的相手の欠点を指摘したがる口内炎をおこしやすい目が充血しやすい空腹でイライラする○ カパ(水)あまり動かないずぼらになる自分の意見をあまり言わない無口肥満傾向腹部がブヨブヨになるねっとりした便がでる物事を理解するのに時間がかかる===自分の体質と、陥りやすい傾向をしっておけば、いざというときに安心できるもの。ぜひいちどチェックしてみて!

2007.09.02

コメント(0)

-

最近のお産事情/お産の家 Be bornたつのゆりこ先生

最近のお産事情 お産の家 Be bornたつのゆりこ先生人として生まれつき備わっている「産む力」を最大限に使った昔ながらのお産、いわゆる「自然分娩」が一種の“ブーム“になっていますが、発達した科学の恩恵を受けた現代においては、この「自然なお産」が難しくなってきている傾向があります。お米中心の食生活の変化や車や電車の利用による運動不足、さらに環境汚染による免疫力の低下や自律神経失調など、さまざまな生活習慣病がいまや身近なものとなり、自己コントロールなしに「自然なお産」が可能な本来のからだを保つことが難しくなってきています。現代社会を生きる私たちが「自然なお産」を目指すためには、まず自分の体質を知り、それに合わせた食生活や生活のリズムを整え、お産に向けてからだをつくっていく必要があります。「お産の家 Be born」では、インドの伝統医学「アーユルヴェーダ」の考え方を取り入れ、からだの健康を構成する3つのエネルギー(ドーシャ)のアンバランスさから体質チェックを行ない、それぞれにあった食事方法や生活の指導を行なっています。下記にご紹介するサイトでもドーシャチェックが可能ですので、自分の体質を知り、今の生活を見直されてみてはいかがでしょうか。■お産の家 Beborn ■ドーシャチェック体質別生活アドバイス(『アーユルヴェーダ入門』より抜粋)◇ ヴァータ体質●心身の休息を十分にとり、規則的な生活を心がける●香りや音楽でリラックス●食事は温かいものや油をある程度含んでいる消化のよいものがよい●からだを冷やさない●肌を風にさらさない●セサミオイルでのマッサージが有効◇ピッタ体質●日中、暑い時間の活動は控える●消化のよい水分の多い果物などがよい●刺激物は避ける●自然に触れるなど視覚の楽しみを増やす◇カパ体質●寝過ぎや昼寝をしないで日中は活動的に過ごす●冷たいものや油っぽいものは避ける●食べ過ぎに注意●夕食は軽めに●朝の熱めのシャワーが効果的****○「アーユルヴェーダ」についてもっと知りたい人へオススメの本『アーユルヴェーダ入門』 地球丸からだブックス刊○ ドーシャ別! 産後女性が陥りやすいからだとこころの変化についてはこちら

2007.09.02

コメント(0)

-

家族のデザイン/家族デザイン研究所 汐見和恵さん

■家族のデザイン/東京文化短期大学 汐見和恵結婚生活の中で夫婦の関係が大きく変わる時期が2度あると言われています。その最初の時期が、夫婦に子どもが生まれた時で、2度目は夫が退職をしたときです。もちろん、それ以外にも夫婦関係を変化させる時期はありますが、特に日本では子どもの存在が夫婦関係を変化させることが多いようです。 その理由として、子どもが生まれた途端に夫婦関係が「男と女」から、子どもの父親と母親としての家族関係に変わってしまい、“異性としての存在”であることを軽視してしまいがちだからです。よく「パパ」「ママ」などと、自分のパートナーに向かって呼びかけているのを聞きますが、相手を異性として見るよりもお互いに子どもを通して見ていることが無意識に呼び名に表れるのではないでしょうか。夫(妻)は、子どもの親であると同時に一人の人間であり、異性でもあるわけです。人生80年の時代、35歳でパートナーと生活を始めた場合でも45年も!四半世紀以上も一緒に生活することを考えてみてください。余程上手に関係を作っていかないと途中で相手に飽きてしまったり、パートナーとの生活に喜びを感じなくなってしまいます。お互いに人としても異性としても相手への興味を失わないような関係をつくっていくことが、素敵な家族をつくるためにも大事なことではないでしょうか。もちろん、子育ては父親と母親が協働して行う営みですから、二人がいろいろな面で協力しなくてはうまくいかないのです。前述の調査「子どもが生まれてからの夫婦関係における不満」は、「子どもと遊んでくれない」「子どもの面倒をみない」など、親役割への不満が大多数を占めますが、その不満の前提にあるのは「自分の気持ちを理解してくれない」「夫が忙しくて話す時間がない」などといった夫婦関係の根底に関わることだったりします。その不満を夫婦間でうまく解消できず、長い間心の中でしこりとなってしまった夫婦、相手に対して一種の恨みの感情を抱いたまま熟年夫婦になってしまった夫婦など、日本ではあまりにも多くいます。子どものいる夫婦が楽しい家族関係をつくるためには、まず二人の関係がお互いにとって魅力あるものでなくてはならないと思います。そうすれば、子育てにおいても、家事やその他の生活においても自然と相手の負担を減らしてあげようとか、一緒にいろいろなことをしようという気持ちが湧いてくると思います。夫婦は生育史も環境も異なった他人が一緒に生活しているわけですから、自分と感じ方や考え方が違うといったことはたくさんあります。だからこそ、自分の気持ちや考えを相手に伝えたり、相手の気持ちや考えを聞いてみることが必要なのです。一緒に生活していると相手の癖や習慣についてはよく分かってきますので、何となく相手のことを知っているように思いこみがちです。しかし相手の心の中は分かりません。同様に相手もあなたの心の中は分からないのです。「私はこんな風に感じている」とか、「あなたはどう思うの?」「そう、あなたはそう感じていたのね。私には思いもつかなかったわ。」など、言葉を発信してみてください。相手を変えることは難しいですが、自分を変えることで相手が変わることがあります。子育ても同様です。このような会話をすることで、子どもの気持ちを大事にしたり、子どもに自分の気持ちをきちんと伝えるという家族の文化もつくられていくと思います。ちなみにわが家では「相手へエールを送る」ことをモットーにしています。相手の興味に水を差さず、「面白そうだね。」という会話から、夫も子どもも、私も思いきり人生を生きているのです。===執筆 汐見和恵

2007.09.01

コメント(0)

-

「子育てサロン」:妊娠期から産後の文化に触れておこう

◇“子育てサロン”“って?子育てサロンとは、子育て中の人たちが自由に参加し、おしゃべりや情報交換を通して子育ての悩みなどを解消したり、より子育てを楽しむための仲間づくりの場です。多くは地域住民によって運営され、公的な助成を受けているところや、個人的に運営されているサロン、別の名称ですが同じような役割をもつ場所など個性豊かに存在しています。国としても、厚生労働省が子育て支援事業の一つとして「つどいの広場」という乳幼児の親子の居場所作りを設置しています。★子育てサロンやつどいの広場を探してみよう!===■MEMO子育て中の女性の最大の情報源は「友人・知人」 子育て中の女性の74%がそう答えており、男性は73%が「配偶者」と答えています(出典:財団法人こども未来財団「子育てに関する意識調査」2004年)。これから始まる「産後のくらし」をスムーズにスタートするためには、母たちのアンテナが頼り!地域のちょっと先の先輩の情報がとても助けになります■関連情報〇厚生労働省>こども・子育て>子育て支援>つどいの広場事業〇全国社会福祉協議会(世田谷区の例)

2007.08.31

コメント(0)

-

こどものいるくらし.comのコラムサイトです

本ブログは「こどものいるくらし.com」のコラムサイトです。子どものいるくらしにまつわるつれづれを、コラム形式でお届けいたします。本サイト「こどものいるくらし.com」は秋にオープン予定です。お楽しみに!

2007.08.26

コメント(0)

全36件 (36件中 1-36件目)

1

-

-

- 子供服ってキリがない!

- RiCO SUCRE 2026 福袋 F2 新春 5点セ…

- (2025-11-18 18:50:04)

-

-

-

- 旦那さんについて

- 歯を磨かずに寝てしまう夫に対して……

- (2025-09-14 05:54:35)

-

-

-

- 塾の先生のページ

- 宿題も終わって、テスト勉強が開始で…

- (2025-11-18 11:18:36)

-