-

1

「チャングムの誓い」-韓国宮廷料理の豆知識-その1

昨日で最終回をむかえた「チャングムの誓い」(NHKBS)日に日に視聴率も伸び、今月からは地上波(NHK総合)でも放映されるようになりました。私は本国で放送されていたときに見ましたが、韓国では毎回50%を超える視聴率を記録しました。※「大長今」(テヂャングム-「チャングムの誓い」の正式な題名)がはじまる時間には街中からタクシーが消えるほどでした。「チャングムの誓い」は1500年代初頭、朝鮮王朝時代の王宮が舞台になっています。ガスも電気も無いあの時代に、あれほどすばらしい料理を創作していたのですから、当時の宮廷女官たちには脱帽です。韓国宮廷料理は食材から味付け、色取りにいたるまで、一つ一つに意味があります。今回はその色についてお話します。宮廷料理には必ず「五方色」(オバンセク)を用います。「五方色」とは宇宙を象徴する5色の事。すなわち ・黄色:中央 ・青色:東 ・白色:西 ・赤色:南 ・黒色:北「五方色」は空間の方向を表すだけでなく、春夏秋冬と季節の変化、時間を示しています。また味付けの意味も表しています。黄色(しょっぱい)・青色(すっぱい)・白色(甘い)・赤色(にがい)・黒色(辛い)☆五色と五味が一つの空間に調和する王宮の食卓は、まさに韓国伝統文化の集大成とも言えます。華やかな料理の色合いには、宇宙の森羅万象と自然の原理に順応しようとする人々の謙虚な意思が込められているのです。これから「チャングムの誓い」をご覧になる時には、「五方色」の5色が料理にどれだけ使われているかチェックして見ると面白いでしょう。「松の実」のメニューでは、九節板・豆腐チム・チョン・宮廷トッポッキなどに、この「五方色」が使われています。※注)実際の宮廷料理では、青は緑色で、黒は茶色で表す事もあります。

2005年10月28日

閲覧総数 1390

-

2

子供に自転車の乗り方を数時間で教えてしまうウラ技!(その1)

私は今まで、自分の子供二人に自転車の乗り方を教えました。 なんと! 両方とも、2~3時間で覚えてしまいました。 何日もかけて傷だらけになりながら教えている、おかあさん! おとうさん! これを読めば、もうそんな苦労はしなくて、イイ~~ンです。(←お前は川平か!?) 長男が、自転車を乗れるようになったのは、ちょうど6才になったばかりの、5月5日でした。(4月18日生まれ) 妻の「やっぱり自転車はお父さんが教えないと。後々、子供に"お父さんが教えてあげた"って自慢も出来るしー」の一言に乗せられ、残り少ないゴールデンウィークの貴重な日々を子供の世話役に回されるハメに・・・ (この時はまだ、教え込むのに数日かかるものと思っていました) その夜、色々考えました。 ・・・自転車は二輪なのになぜ倒れない? いったい、その根拠は? ポイントはどこにある? 等など 自分なりに自転車の操縦技術を理論的に考えてみました。 で、次の日(5月5日) 昼から家の前で、さっそく練習開始。(さすがに"朝から"は、ちょっと…) よく自転車を教えるときに、サドルの後部や荷台などを押している風景を思い浮かべますが、実際、最初からそれは無理! ハッキリ言って時間の無駄です。 (実はこの時私も、最初に"それ"をやってみました。 けど、すぐに無駄だと悟りました) では、どのように教えれば短時間でマスターする事が出来るのでしょうか? △その1 - 感覚を養う - まずは子供に、同じ自転車であっても二輪は、今まで乗っていた補助輪付きとは全く違う乗り物になるという事、その"ちがう感覚"を早く感じ取らせる事が重要です。 (下の子は補助付きをあまり乗っていなかったので、逆にもっと簡単に感覚をつかみました) ① ハンドルを一緒に持って前に進む。 ※ワンポイントアドバイス:あくまでも軽く添える程度に。 ここで重要なのは、補助輪がないとコケる=バランスをとらないとコケる、を感じさせる事です。 10~20分程度でOK! (あくまでも感じとらせるだけで良し) ② 手首を持って一緒に走る。 ※ワンポイントアドバイス:この時はしっかり持ちましょう。 ここでは「乗れる人の感覚」を教えてあげます。 自分が乗ってる感覚で、子供の手をハンドルと思い操作しましょう。 右に寄ると左、左によると右、という具合に小刻みなハンドル操作を体験させましょう。 20~30分程度 ③ ペダルを漕がせる。(②をやりながら) 補助付きは止まっていてもコケない。 が、補助無しは漕がないとコケる、を教え込みます。 (マウンテンバイクの「プロ」ならコケずに止まっていられましょうが…) 乗り方を教える課程で最もしんどい項です。 子供が漕ぐスピードにあわせ一緒に走りましょう。 ダイエットに良いかも… (^^; くれぐれも、足がもつれてコケないようにっ! 慣れてくると子供も、補助付きより自転車が"軽く"なった感じを楽しむようになります。 ※ワンポイントアドバイス:近くに小さな坂道などがあったら、そこも是非体験させましょう。 子供が漕ぐのをやめたりスピードが無くなったら、容赦なくバランスを崩してあげましょう。(鬼!) ④ 上記②とおなじ要領で、肘⇒上腕⇒肩の順に持って練習しましょう。 だんだんと、自分の手でハンドルを操作する状態に近づけていきます。 40~50分程度 ※ワンポイントアドバイス:無理をせず、子供が慣れてから徐々に上がっていきましょう。 ⑤ 上記③④を組み合わせながら練習を繰り返す。 たまに「ひとりで上手に乗れてるよ~~」などと、おだててあげる事もお忘れなく。 ここまでで、ざっと2時間ぐらい経過していると思います。 △その2 - バランスをとらせる - ここからが、本当の "ウラ技"登場! 理論的に追求した究極の教え方です。 上に書き記した"その1"は、あくまでも"その2"を短時間でマスターするための下準備でした。 おっと、今日はここまでっ! 続きは明日・・・ (んも~~~ じれったいんだから~~~)と言う方の為に -ここでちょっと、次回予告- "その1"だけでは、まだ全然一人で乗れません。(念のため言っときます) ところが、このあと奇跡が起こるんです。 (アナタは~、奇跡を信じたことが~、アリマスカ~~~?)←話がそれそう… なんと、ものの数十分で完璧に乗れるようになるんです! ヒントは「頭」! 「パパ! 家のまわり一周して来るね~~~」 (チリン チリン) ※うちは「パパ」ではなく「アッパ」ですけど。(念のため…) △マメ口座:自転車を俗に言う「チャリンコ」は、韓国語が語源。 ハングルで自転車を「チャジョンゴ」と言います。 なので在日が"普及"した言葉とも言えまるでしょう。 今では誰もが使う「ママチャリ」にも、そういう意味が含まれていたのです。 -つづく-

2002年07月12日

閲覧総数 76908

-

3

自転車の乗り方を教えるウラ技!

△その2 -バランスをとらせる(1)- ※ 画像あり ここからが、本題の "ウラ技" 登場! 理論的に追求した究極の教え方です。 ※ 以下 "その2-(1)"では、理論的なお話をいたします。 話が長々と続きますので「"ウラ技"早く知りたい!」と言う方は、(2)まで飛ばして下さい。 -(2)は、近日中に掲載予定- 自転車(二輪)を乗る上でもっとも大切なのは、言わずと知れた「バランス」 皆さんは自転車を乗られるときに、自然と「バランス」をとっています。 普段は気付かないこの「バランス」も、カーブ・細道・凸凹道・急ブレーキ・過重量などの時に、身をもって感じさせられます。 (上記のような局面の時、いつも以上にバランス感覚が発揮されるからです) では、人間はいったい「バランス」を、どこでとっているのでしょうか? 極度のバランス感覚が要求されるプロたちの場合を考えてみました。 ・バイクのレース ・ショートトラック(スピードスケート) ・サーカスの綱渡り etc これらを専門とする人たちが「バランス」をとる上で、一つの共通点がありました。 それは、あ・た・ま バイクが急カーブにさしかかると、レーサーはカーブの内側へ体重を移動させます。(ショートトラックの選手も同じ) これは単に、体にかかる"G"を抑え、なおかつスピードを維持する為ですが、その時の頭(顔)の位置を確認して頂きたい。 写真左のレーサー、右のST選手は皆、頭を垂直に保とうとしているのがお分かりいただけると思います。 これは偶然ではありません。 人は頭を垂直にすることによって「バランス」=「重心」を保っているのです。 (ゴルフでも重心を安定させるために、よく「頭をのこせ!」って言いますよね) もう一つ、韓国の綱渡り名人さんにもご登場。 今にもよろけて落ちそう… (わざと、危なく見せています) 注目は顔の位置。 垂直を保っていますね。 なので、あぶなく見えても十分バランスが取れていると言う事なのです。 ちなみに私の思うところ「バランス」をとる時、よく両手を横に広げてやっていますが、これはバランスをとると言うより、頭を垂直に保とうとしているのではないでしょうか。 (現に両手を広げてバランスをとりながら、頭を傾けるとバランス感覚を失います) 最後に本当の"自転車"。(競技での写真) 写真(1)はカーブ、(2)は力強く坂道を駆け上がるところです。 共に自転車は大きく傾いていますが、それを補うかのように顔(頭)が垂直に保たれています。 写真(1) 写真(2) ※特に写真(2)は、左右に激しく車体を傾ける動作を繰り返していますが、頭の位置はまったく変わっていません。 (写真じゃ、わかんね~~つ~の!) 話が長くなりましたが、要は「バランス」をとるには "頭の位置" が重要という事。 頭の位置により、"体の重心"を保つ訳です。 話は変わりますが、 車酔いや船酔いの原因もこの頭の垂直を維持できない状態が続く為と思われます。 不規則的な揺れが「身に備わった垂直感覚」をマヒさせるからです。(宇宙酔いも?) とくにスポーツ選手など、バランス感覚の良い人ほど "酔う"傾向にあるようです。 よく"酔った"人に「遠くのものを見なさい」といいますが、言われて妙! 適切なアドバイスだったのです。 なので、絶えず車体や船体と一緒に体のバランスも"操縦"している運転手は酔わないワケです。(納得…) 以上の"理屈"を理解した上で、次のステップ「その2-バランスをとらせる(2)-」へ進んでください。 ※「…(2)」は、近日中に掲載します。 m( _ _ )m

2002年07月16日

閲覧総数 7775

-

-

- 食べ歩き

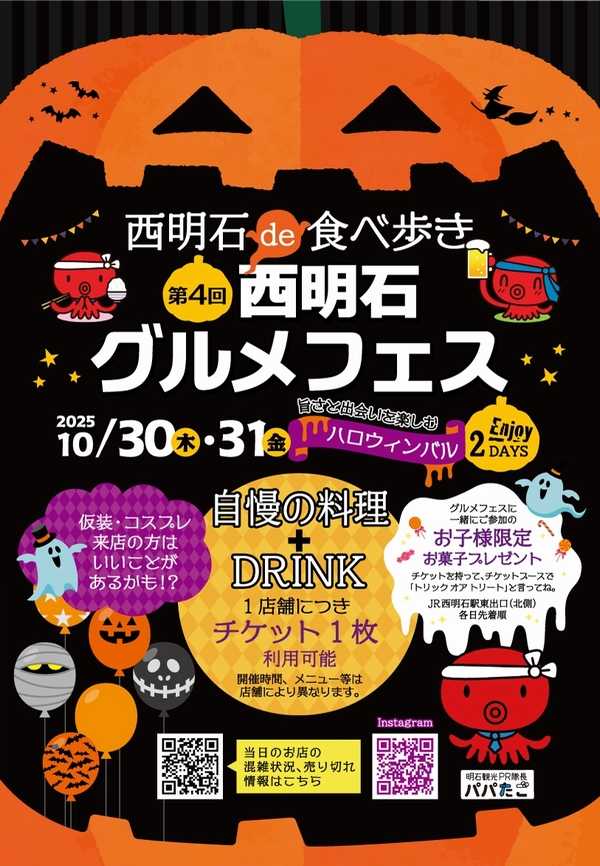

- 西明石de食べ歩き「第4回 西明石グ…

- (2025-10-30 13:48:39)

-

-

-

- スイーツ★スイーツ

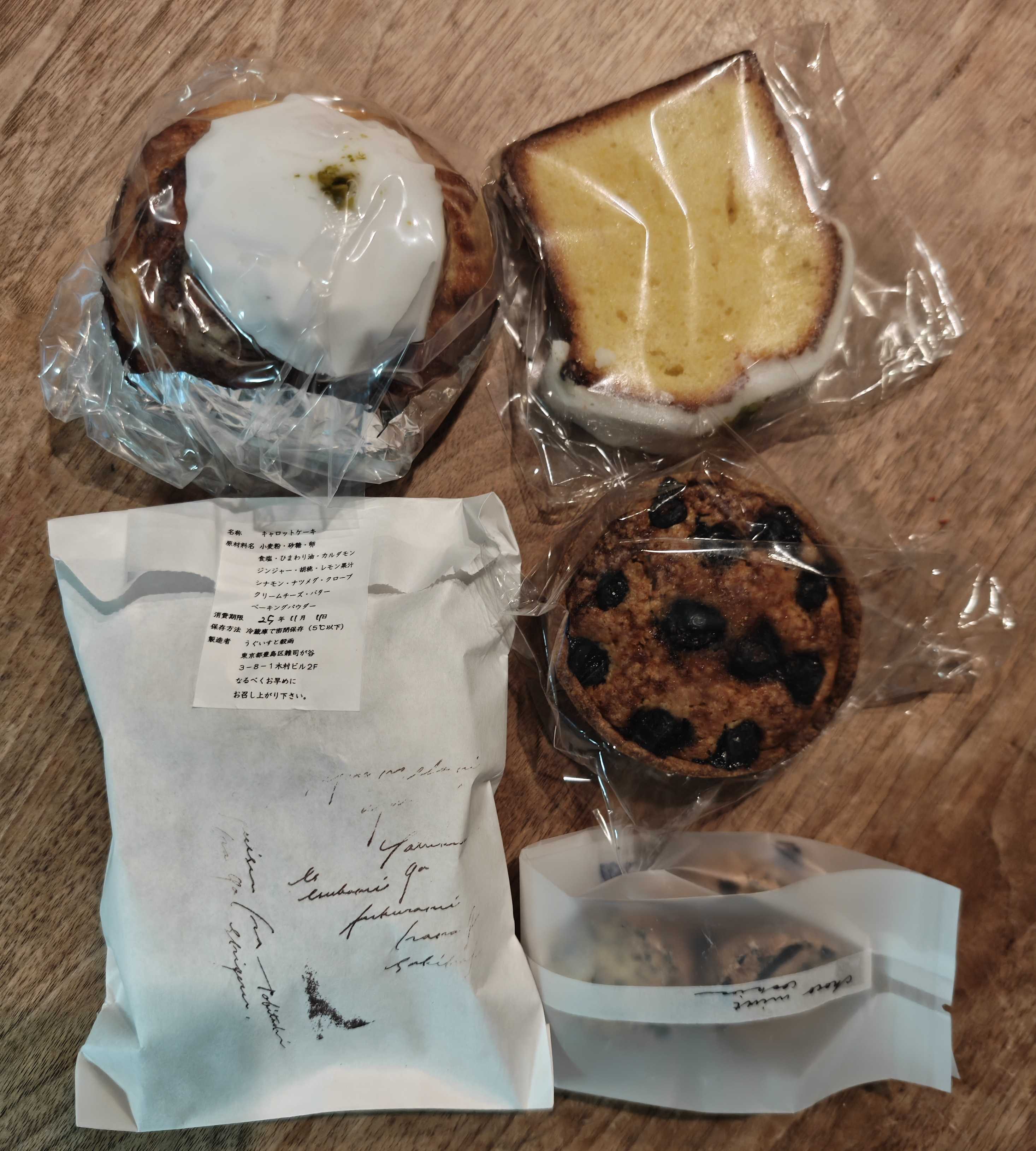

- パンまつり in 東京インテリア幕張店…

- (2025-11-17 01:00:11)

-

-

-

- 食べ物あれこれ

- Lion FX とんかつとオリジナルカレ…

- (2025-11-16 19:35:02)

-