-

1

【実践】漢字の読み書きが困難な子どもがみんなと共に学び合えるようにする提案授業(小4「漢字の広場」の授業) ~僕は、こう考えたんだ。~

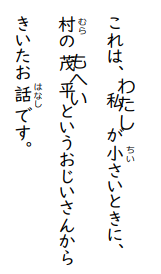

ずっと書きたかった、9月13日に僕がした授業について、書きます。13日のブログに、ちょこっとだけ書いていた授業です。漢字の読み書きが非常に苦手な子どもが、いきいきと参加する小4国語「漢字の広場」の授業です。「漢字の広場」というのは、光村図書の国語教科書にある小単元です。ある小学校での授業実践が写真付きでネット上で公開されていました。どんな教材かを知ってもらうため、そちらへのリンクをまず貼っておきます。僕が授業したページと同じページの授業です。 ↓▼4年生 国語「漢字の広場」 (栃木県大田原市立両郷中央小学校ホームページ内)上のサイトを見ていただければわかるように、「漢字」の学習をする授業になります。#「漢字の広場」だから、当たり前かな。正確には、前年度に習った漢字の復習ですね。「前年度に習った漢字を使って、文を考えて、書く」というのが、想定される学習内容になります。ただ、その想定の通り普通に授業をやったら、僕が通級でみている子は、何も書かないまま、授業が終わってしまいます。一般的には、普通の4年生は3年生の漢字は当然読み書きできると思われているのかもしれませんが、僕の想定している子や、その子に似たところがある子は、前年度に習った漢字の読み書きが基本的にできません。「できる」前提で授業を計画されたら、そういう子はおいてけぼりです。#やめてー。置いてかないで~。なので、僕は、「漢字」がメインでない「漢字の広場」の授業をしないと、その子が実質的にほとんど参加できない、と考えていました。そこで、「漢字」がメインでない「漢字の広場」の授業というのを考えました。そして、担任にお願いして、「僕に代わりにクラス全体で授業をさせてくれ」と頼みました。#「漢字の広場」なのに「漢字」を最重要視しない。#そういうチャレンジをするのが、大好きです。#へそまがりです。#インクルーシブな授業を追究するため、あえて、実験的に、挑戦してみました。ここから、僕が考えたアイデアについて書いていきます。まず、前提として、班での協働学習とします。個人の「一人学び」に任せてしまうと、クラスで数人、書けない子が想定されます。書けない子がいても、周りの子が関わるという時間・環境を保障してやることが必要です。そういうことは、以前該当のクラスで社会科の授業をした時にも、念頭に置いていました。▼支援を要する子どもも一緒に学ぶ小4社会科の授業実践にチャレンジ!今回の授業の場合で具体的に言うと、一人ひとりがそれぞれ漢字を使った文作りをするのではなく、班でひとつの物語を考えさせることにしました。班員による、リレー作文です。そうすることで、書けない子の順番がまわってきてその子が困っていたら、周りの子が一緒に考えて、文を作っていくことができます。また、上のリンク先の、前の社会科の授業でもやったのですが、「動作化」「劇化」が、楽しくするためのキーになります。従来の国語授業は、子どもたち全員が言葉の理解や読み書きができる前提に立ちすぎていると思っています。#そんな子ばかりじゃないんだってば!#いろんな子がいます。#学びにくい子のことも、考えて~具体的には、班のみんながリレー作文で考えた物語に、動作をつけさせます。あとで、考えた物語を発表する時に、実演させます。これだけで、かなり楽しくなります。子どもたちの目が離せない、楽しい発表になります。#実際、そうなりました。#楽しすぎて、たまらなかったです。#演技派が、いっぱいいました。授業実施前日に、石川晋さん(NPO法人授業づくりネットワーク理事長)に、「こんな授業を考えているんですけど、どうでしょう?」と、プランを聞いてもらっていました。お話しする中で、僕の頭の中のプランは、さらにくっきりはっきりしてきました。#石川晋さんとのオンライン対話を月1回やっています。#漠然と考えていたことがくっきりはっきりするすばらしい時間になっています。やっぱり対話しながら整理していくって、大事です!班のなかでの「対話」と「動作化」で、各自が創作した物語文を劇化する授業にすることが、この時点で決定しましたでは、ここからは具体的に、どんな授業だったかを、前日までの準備と、当日の実際に分けて、レポート風にお伝えします。<事前準備 3点>●使用する漢字のカードを作成(実際は使用せず) 「この漢字を使って書く」というのをカードにして班ごとにくじ引きみたいにして引かせることを考えていました。 ただ、カードの準備は、授業の実施が急遽1日早まったので、結局準備できませんでした。#次回は、カードも用意するかもしれません。●ワークシートの作成 班ごとに1枚ワークシートを配るということを考えていたので、 「こんなワークシートでさせようと思いますが、いいですか?」 と、2日前に担任に渡していました。↓こんなのです。担任からは、「とても、いいですね!」と言ってもらいました。使い方としては、(1)班で相談し、どちらの物語の6コマの絵に沿った物語を作るかを選択します。(教科書には、おむすびころりんと、浦島太郎の物語の絵が時系列で並んでいます。)(2)上に並んでいる数字のところに、文を考える人の名前を書いていきます。 (リレー作文なので)(3)1の数字の下には物語の1つめの絵に合う文を書き、2の数字の下には次の人が2つめの絵に合う文を書く・・・というふうに、リレー形式で、続けていきます。(4)4人班を想定しているので、5番目と6番目のところは、それぞれ、1番と2番の人がもう1回入ります。#5~6人の班だと手持ち無沙汰な人が現れるかもしれないので、4人班としました。#2巡目に突入します。なお、本番では漢字が全く書けない子がいることを想定し、「その順番の子は、文を考えるのであって、書くのは他の人が書いてもよい」と説明をしました。#書けない子にとっては、「他の子と一緒に文を考える」のが、めあて。#子どもによっては、漢字を書くことは必ずしも重要ではない。●Padletで情報共有の場所を作成し、リンクを取得し、クラスのチームズに貼る ※Padletについては、9月12日のブログに書きました。 Padletをご存じない方は、下の過去記事を先にお読み下さい。 ▼【ICT活用授業】Padletで共有! 各班が考えた文は、文ごとにPadletの電子掲示板上にアップしていき、 「ほかの班の人は、こんな文を考えている!」 というのが、途中で随時みんなから確認できるように考えました。 そうすることで、文を考えるのに困った場合に、それを参考にして考えることができる、と思いました。 #一人一台端末の有効な活用法として言われている「途中参照」です。 (勤務市ではそういう使い方が一部で奨励されています。) #全部できあがる前の、途中の段階で、各自が参照し合えます。 この授業のために、ずいぶん前に、Padletで次のような場所を作っていました。 ↓実は、Padletでは、上の画面の形式とちがう投稿形式も、選べます。「シェルフ型」というのが、今回の授業に合っているかも、と直前に気づきました。迷いに迷った末、今回の授業は、シェルフ型を採用することにしました。↓こんなやつです。上の画像は、実際に授業で使ったPadletの画像です。なので、画像内に、子どもたちが投稿した文がすでに入っています。ただ、子どもたちが考えた文の著作権は子どもたちにあるので、ここでは読めないように加工しています。#めっちゃおもろいので、ほんとは読んでほしかった。#該当範囲を範囲選択してサイズ縮小してからもとのサイズに戻して、簡易的にぼかしています。「シェルフ型」は、「1」の数字の下に「1」のグループの投稿をし、「2」の数字の下に「2」のグループの投稿ができるといった使い方ができるのが、特徴です。各数字の下にある「+」ボタンを押せば、そのグループに投稿できるのです。#自分で判断して、グループに分けて投稿できる。今回の「漢字の広場」は、「6つの文を班で順につくる」という課題だったので、「1」から順番に、各班から投稿してもらいました。タブレットは、班に1人だけ取りに行かせ、班に1台としました。#このクラスの子は、日頃タイピングゲームに興じているので、タイピングが速い子が多いです。#Padletを使わせるのは初めてでしたが、ばっちり、投稿できていました!実は、計画段階では僕が各班の進捗状況を写真に撮って、それを随時アップしようかと思っていましたが、そんなことをしなくても子どもたちで途中状況をスムーズにアップしていけていたので、「案ずるより産むがやすし」だな、と思いました。#おかげで僕のすることが減って、ラクになりました。(笑)おっと、すでにめっちゃ長く書いてしまいました。すでに当日の様子も混ぜて書いてしまっていますが、当日の授業の詳細レポートは、また明日、改めて書きます。明日も休日なので、ぜひ、見に来て下さい!当日の授業は、ほんとに、楽しかったです。ぜひ、記録に残しておきたい授業になりました。それでは、また明日!▼支援を要する子どもも一緒に学ぶ小4社会科の授業実践にチャレンジ! (2023/06/03の日記) ▼「教室で学ぶことの本質」とは ~『教師をどう生きるか 堀裕嗣×石川晋』その1 (2023/05/18の日記) ▼子どもの学習意欲を高める授業の工夫 (2019/08/30の日記) ▼小学1年生国語「くじらぐも」で、子ども同士が伝え合う姿に感動♪ (2021/11/18の日記) ▼【ICT活用授業】Padletで共有! (2023/09/12の日記)

2023.09.17

閲覧総数 735

-

2

NHK「バリバラ」で「インクルーシブ教育」特集!

(この画像はAIが「インクルーシブ教育」で描いてきた絵を加工したものです。)日曜日にバリバラを観ました。「インクルーシブ教育」の特集回です。放送は金曜の夜だったのですが、録画を忘れてたので、一時はあきらめていました。でも、放送から1週間以内だったら、NHKプラスで見逃し配信がされていることが分かり、無事観ることができました。▼バリバラ▽インクルーシブ教育(1)「ともに学ぶ」ために大切なこと (NHKプラス。視聴は10/27(金) 午後10:59 まで) ※NHKプラスは、受信料を払っている人なら登録すれば無料で観られます。支援学級在籍の子もすべての時間、通常学級の中でみんなと一緒に学び、過ごす、豊中の小学校。僕が今の地域に異動してくる前の勤務市もそういう学校だったので、「共に学ぶ風景」を「僕も、まさにこういう学校にいたなー」となつかしく視聴しました。ほんとに、18年前にタイムスリップしたかのように、僕が勤務していた学校での運動会のシーンが目の前のテレビで再現されていました。#テレビではなくほんとはパソコンで再生してたけど。番組の中で、キーワードとして「不確実性」という言葉が出てきました。ほんとにそうだな、と思います。この「不確実性」が、一緒にできない不安や心配の理由として使われて分離教育につながることもあれば、その「不確実性」を許容する集団・学校・社会をつくることで、インクルーシブな空間が生まれることもあります。僕は、どうせなら、不確実性を楽しみたい、と思います。「不確実性」を、分離の理由にするのではなく、むしろ積極的に受け入れて、今、この時この場所でしか生まれない経験を大事にしたいと、あらためて思いました。出演されていたお子さんが、「過去の自分に「オイオイ」と言ってやりたい」と言われていたのも、印象に残りました。仲間と一緒に乗り越えた経験が、確実に彼を大きく成長させていると感じました。#「過去の自分」という言葉、僕が昔作った歌にも出てきたので、よけいに印象に残りました。#ついでにその歌をネットで聴けるようにしました。→♪「バリバラ」の「インクルーシブ教育」特集は、まだ続きます。ぜひ、多くの方に観ていただきたい!「共に生き、共に学ぶ」学校の姿が、ここにあります。「バリバラ」の放送は、金曜22:30からです。録画して、一緒に観ましょう!▼NHK「バリバラ」公式サイトところで、今回「バリバラ」で久しぶりにレモンさんを見ました。レモンさんの本、大好きでして、そのページのコピーをずっとカバンに入れて持ち歩いています。ご活躍のようで、何よりです。『レモンさんのPTA爆談』(山本 シュウ)▼3/26(日) オンライン無料「東京大学・インクルーシブ教育定例研究会」豊中のフルインクルーシブ小学校! (2023/03/13の日記) ▼「カナダの学校に学ぶインクルーシブ教育」(8/11オンライン学習会の案内を含む) (2023/08/07の日記) ▼フィンランドのインクルーシブ教育 ~矢田明恵「フィンランドにおける学習困難への対応」 (2023/08/15の日記)▼インクルーシブ教育について考えさせられる新聞連載「眠りの森のじきしん」 (2020/05/17の日記)

2023.10.23

閲覧総数 484

-

3

AUX入力がないクルマでスマホの音楽を聴く方法

「最近のクルマの設備に驚き! カーオーディオをBluetoothで再生♪」以来、カーオーディオの改善について、調べていました。僕のクルマは2代目プリウス(NHW20)です。このクルマには、AUX入力がついていません。そのため、iPhoneの音楽をケーブルでつないでカーオーディオで鳴らすことができません。ところが、あきらめずに調べていると、方法が見つかりました。今回は、その報告です。カーオーディオ専門店で訊いてみると、Bluetoothで鳴らすにしろ、ケーブルでつなげるにしろ、2~3万かかると言われました。さらにネットで調べると、プリウスには隠されたビデオ入力端子があり、そこの音声入力につなげることで、純正ナビで鳴らせられることがわかりました。隠されたビデオ入力端子というのは、2代目プリウスの場合、後部座席の左側にあるようです。カバーを外さないといけないので、普段は見えません。このビデオ入力端子は四角い形で、そこにつなげるケーブルは以下のようなものになります。純正ナビで地デジ・DVDを楽しめる!データシステム VHI-T10 ビデオ入力ハーネス Datasystem(リンク先現在価格:1680円(税込))品番のVHI-T10のうち、「T」はトヨタを表しているようです。T-10以外にもいくつか種類があります。僕と同じようなことをしようとする場合、ご自身のクルマに合ったものを買ってくださいね。これをつなげることで、普段よく目にする赤・白・黄色の接続コードが車内に出現します。ここからさらにiPhoneなどのイヤホンジャックにつなげるには、この続きに、ステレオミニプラグへの変換ケーブルが必要です。たとえば、以下のようなものです。audio-technica AT561A/1.5 RCA×2-ミニステレオ オーディオケーブル 1.5m 【オーディオテクニカ】(リンク先現在価格:1512円(税込))理論上は上の2つのものを買えば、iphoneの音楽をカーオーディオで鳴らすことができます。ただ、運転席の近くまでケーブルの線を出すためには、車の中をオーディオの線をはわせる必要があります。僕はここだけはディーラーさんにお願いしました。簡単に短時間でしてもらえると思っていましたが、1時間ぐらい作業時間がかかるので予約をとってまた改めて来てください、と言われました。ちょっと予想外でした。ただ、ここは専門家に頼むべき、と判断したので、1週間後に予約をとりました。本日、その1週間後が来て、無事、プリウスでiPhoneの音を聴くことに成功しました。1時間の作業で1万円の工賃がかかりましたが、念願だった「カーオーディオでiPhoneを鳴らす」ことが叶ったので、満足しています。あきらめずに方法を探せば、AUX端子がないクルマでも、何とかなるものなんですね。

2016.09.18

閲覧総数 10748

-

4

NHK「バリバラ」で「インクルーシブ教育」特集!その2

「インクルーシブ教育」シリーズでブログ記事を続けます。録画していた「インクルーシブ教育」に関するテレビ番組を視聴しました。#本放送は10/27にありました。(該当の放送のサムネイル画像のタイトル部分のみ引用。 引用元には画像からリンクを貼っています。)これが、めちゃくちゃ、よかったです!これひとつに、大切なことがギュギュッと凝縮されている気がしました。今まで僕が長い時間をかけて学んできたり気づかされたりしてきたことが、一気にここで語られていました。「これは絶対ブログで紹介しなきゃ!」と思いました。「障害のある子」だけをことさらに取り上げるのではなく、通常学級で一緒に学び過ごしている「周りの子」がたくさん映っている番組です。学校での様子が撮影されているだけでなく、NHKのスタジオに「お友達」がたくさん来てくれて、それぞれの考えを発言されています。それが、ほんとに、名言・金言の数々!一緒に過ごすからこそ分かってきたこと、気づいてきたことがたくさんあるんだなあ、ということがうかがえました。ほんとに、みなさんにぜひ観ていただきたい番組です。といっても、ネット上では現在公開されていないので、映像を今から観ていただくのは難しいようです。番組内容の紹介記事は見られるので、とりあえずそちらをご覧下さい。▼シリーズ インクルーシブ教育 (2)「ともに学ぶ」ことの意味 (NHK「バリバラ」サイト内「バリバラタイムズ」より)再放送があったら、ぜったい、観てくださいね。※今回の番組は、以前にブログでご紹介した番組の第2弾です。 ↓第1弾の紹介記事は、こちら。▼NHK「バリバラ」で「インクルーシブ教育」特集! (2023/10/23の日記)

2023.11.07

閲覧総数 505

-

5

地震に関する学習教材 揺れを体験する紙工作の家(紙ぶるる)

1.17は阪神淡路大震災があった日です。今年は日曜日なので、今日15日に避難訓練や震災に関する学習、追悼集会を行なった学校も多かったようです。小学生の我が子は、学校でペーパークラフトを使った震災学習をしてきました。家に持ち帰って、家でもやって見せてくれました。「こんなのがあるんだ!」とびっくりしました。耐震補強工事の大切さがよく分かります。名古屋大学福和研究室をネットで検索すると、詳しい情報に行き着きました。この簡易的な家の模型は、「紙ぶるる」と言うそうです。ほかにも、たくさんの教材がありました。すごい!皆さんも、ぜひ「ぶるる」のホームページに行ってみてください。↑「ぶるるくんの自己紹介」にリンクされています。↑とんでもなくたくさんの「ぶるる」があります!↑これが、「紙ぶるる」。(関連する過去記事)▼▼本ブログの「地震・防災」カテゴリの記事一覧 ▼阪神淡路大震災の話を、子どもたちに語り継ごう ▼阪神淡路大震災から 20年 ▼阪神淡路大震災から15年 ▼阪神淡路大震災の映像記録 ネットで視聴 ▼阪神淡路大震災、そのとき、神戸新聞は 『神戸新聞の100日』 ▼CDブック『しあわせ運べるように』1~「授業ができるだけでしあわせ。」 ▼おすすめ児童書 震災ドキュメント『あしたは元気!!』 ▼阪神淡路大震災の映像資料 DVD『ありがとう』『[ビジュアル版]幸せ運ぼう

2021.01.15

閲覧総数 614

-

6

通級を受けている場合の、特別支援教育就学奨励費

何年か前に、「特別支援教育就学奨励費」の支給対象が、通級も含まれることになりました。▼特別支援教育就学奨励費(文部科学省のサイト内の説明) https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/tokubetu/hattatu_00001.htm文部科学省の説明を引用すると、特別支援教育修学奨励費とは、「障害のある幼児児童生徒が特別支援学校や小学校・中学校の特別支援学級等で学ぶ際に、保護者が負担する教育関係経費について、家庭の経済状況等に応じ、国及び地方公共団体が補助する仕組み」のことです。地域の小学校の場合、特別支援学級の子どもたちが基本的に対象となり、保護者にはその案内がされていて、申請も受け付けています。で、文科省のいう「平成25年度より、通常の学級で学ぶ児童生徒(学校教育法施行令第22条の3に定める障害の程度に該当)についても補助対象に拡充しています。」というのが、通級が関わる部分になります。平成25年というともうずいぶん前ですから、僕は冒頭で「何年か前」と書きましたけど、実際はだいぶ前ですね。。。僕は対象の拡充については知ってはいたのですが、実際に自分の受け持ちでそういった案内や支給申請をしたことがなかったので、少なくとも保護者に情報提供はしなければならないのではないか、とずっと気になっていました。勤務市や近隣の市町でも文科省の対象拡充通知を受けて条例を改正したり説明を変えたりしているところはなく、「これって、通級の保護者には知らせなくていいのかな?」と思っていました。そこで、詳しいことを、やっと調べてみました。どうやら、他校通級の場合に、公共交通機関を使って通級指導を受けに行っている場合に、その交通費の一部が援助される、というのがよくあるパターンのようです。※他校通級というのは、自分の学校とは違う学校まで通級指導を受けに行く形態のこと。(ネット上での各自治体が出している情報による。 自治体によっては自家用車の送迎の場合でも、家庭の収入の程度によって補助される。)僕の勤務地域では他校通級ではなく巡回指導を行うのが一般的で、僕の受け持ちの子どもに他校通級はいません。また、田舎なので、公共交通機関(いわゆる電車・バス)よりも自家用車による移動ばかりが使われています。(電車やバスもありますけど、本数が少なくて、小学生が他の学校に行くのに使われているケースはおそらくゼロです。)調べてみて詳しいことが分かったので、ほっとしました。▼通級(特別支援教室)の巡回指導について (2021/06/17の日記)

2021.07.08

閲覧総数 522

-

7

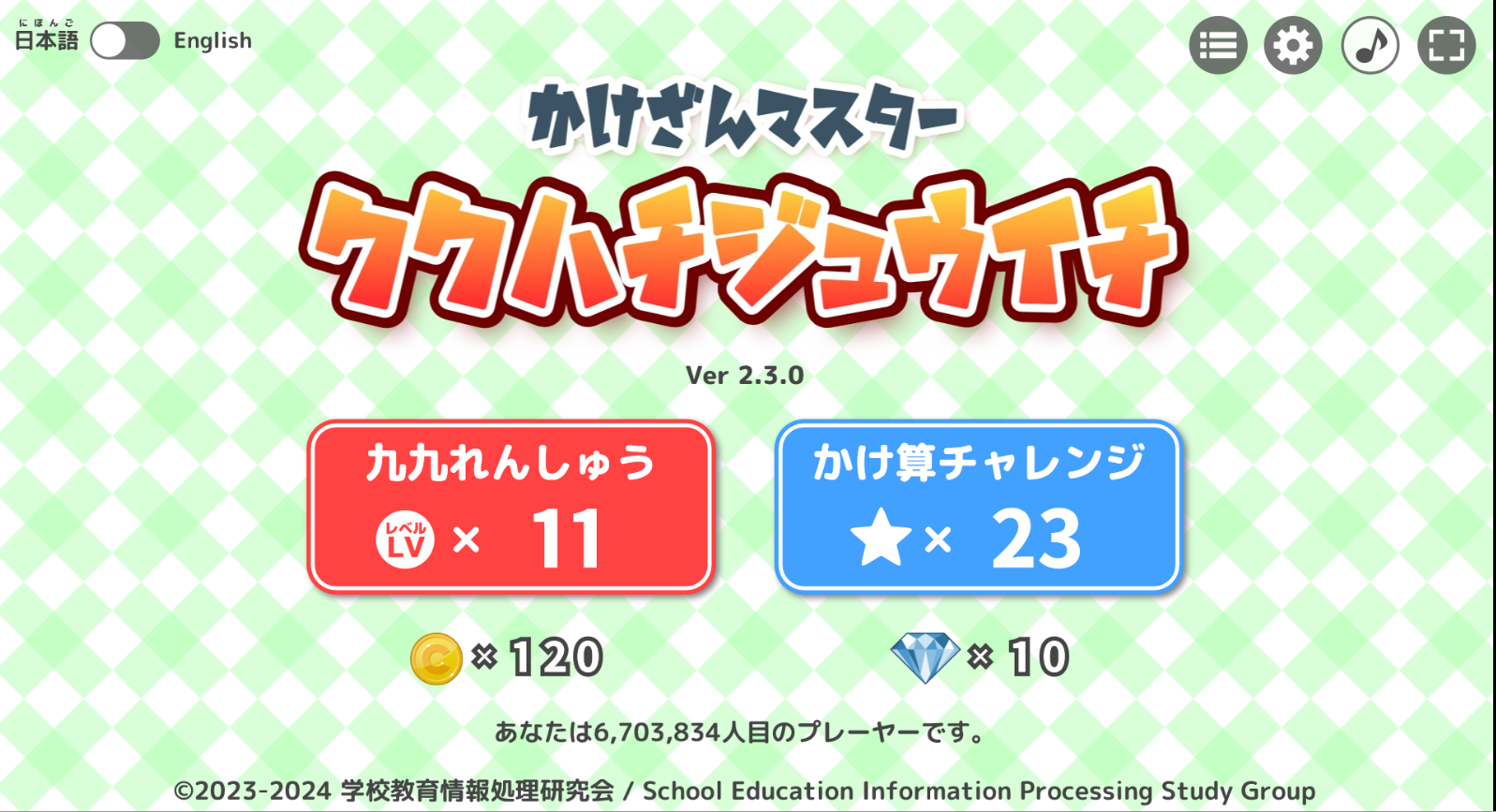

おすすめ九九学習ゲーム!学校教育情報処理研究会「ククハチジュウイチ」

Facebookで、大変耳寄りな情報を教えてもらいました。今までいろんな九九の学習ゲームを見てきましたが、その決定版と思えるような内容です。学校教育情報処理研究会がつくられた「ククハチジュウイチ」です!■かけざんマスター ククハチジュウイチ (公式の内容紹介ページ)▼かけざんマスター ククハチジュウイチ (学習ゲームサイト本体)無料で誰でも利用できます。アクセス先を忘れても、「ククハチジュウイチ」とカタカナで検索すればすぐに見つかります。覚えやすく、固有のタイトルをつけられているので、検索ですぐに見つかるのも、ありがたいポイントです。少しさわってもらえば、分かると思いますが、無料とは思えない、ハイクオリティで親しみやすいゲームシステムになっています。問題のバリエ―ションが幅広く、「アレイ図」や、わり算につながる「穴あき九九」など、単に暗記にならない、かけ算の概念を育てる九九学習も可能になっています。↓アレイ図というのは、こういうやつです。(「ククハチジュウイチ」の画面より)回答は、画面上の数字ボタンを押して答えてもいいですし、キーボードの数字を押して答えてもOKです。これは、ほんとうにすばらしい!教えてもらった当日に、勤務校の職員にもすぐにお知らせしました。さっそく子どもたちがやり始めています。多くの学校におすすめできるWeb上の学習ゲームです。なお、僕の勤務市では教師はアクセスできたのに児童がアクセスできなくなっていたので、教育委員会に連絡して、アクセスできるようにしてもらいました。

2024.02.20

閲覧総数 1184

-

8

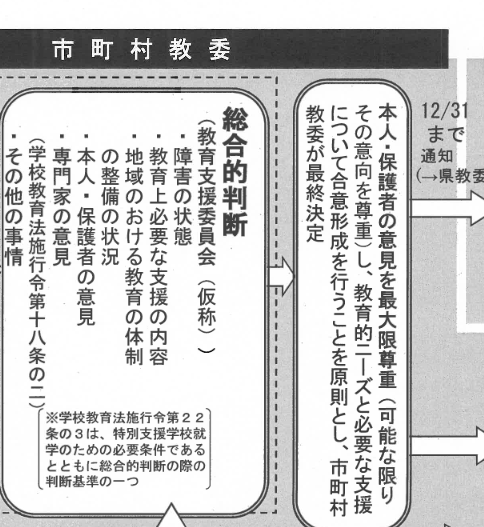

特別支援学級や通級に入るために、診断書は必要???

特別支援学級や通級という制度を利用するためには、現状では「教育支援委員会」というところで話し合いがなされた上で、決定されることになっています。実は希望者がどんどん増えているという背景もあり、その条件が厳しくなっているような気がしています。条件として課せられるものの代表が、「診断書の提出」でしょうか。はたして、特別支援学級や通級に入るために、診断書は本当に必要なのでしょうか?実は、昨日丹波篠山市で大阪医科大学LDセンターの竹田契一先生の講演会がありました。竹田先生によると、「診断書はいらない。文科省は言っていない。」とのことでした。断言されたので、僕としては、かなり驚きました。「診断書をとるために今はどこも予約がいっぱいで何ヶ月も待たないといけない」ということでした。教育支援委員会に諮るには、期日までに用意しないといけない、ということになるので、それまでに間に合わないというケースが多発しているのは、確かに気になっていました。ただし、「専門家の所見は、あった方がいい」とのことでした。竹田先生からは、無料で発達相談をされているNHK厚生文化事業団の紹介もありました。診断は医師でなければできませんが、「専門家」ということになると、かなり多くの専門家が対応できることになります。(NHK厚生文化事業団の相談事業は、後で調べると、それを紹介しているブログが見つかりました。 ▼「NHK 発達相談会のおしらせ」(ブログ「空色の国」内)保護者に対して専門機関をおすすめすることはわりとあるのですが、そのときに、「診断書をとってください」という具体的な言い方は避けた方がいい、と思いました。「教育支援委員会」は、各学校や、各自治体に設置されています。実は、自治体によっては、診断書を必須にしているところがあります。この件は非常に気になったので、家に帰ってから調べてみました。 たしかに、国が出しているものには一言も「診断書」が必要という言葉はありませんでした。「専門家の意見を含め、総合的に判断」となっています。特に、診断の中でも「学習障害」については診断できる医師が少ないように思います。学習障害を扱ったマンガ『ぼくの素晴らしい人生』第4巻では、診断書を求めて主人公が非常に苦労する様子が描かれています。同書p26では、せっかく病院に行ったのに、医師から「診断書は出せないです。」と言われてしまうシーンが描かれています。(主人公はもう大人になっているので、大人の学習障害の診断はさらに得られにくいということは、あります。)『ぼくの素晴らしい人生』第4巻(愛本みずほ、講談社、2018)ネットで見られる公文書の中では、総務省のサイトの中に次のようなものがありました。========================諮問庁:文部科学大臣諮問日:平成29年6月2日答申日:平成29年11月27日事件名:学習障害児の医師の診断書及び意見書の不開示決定(不存在)に関する件学習障害の医学診断基準が記載されている文書の不開示決定(不存在)に関する件内容の一部抜粋: 学習障害という用語が法令上規定されてからも,そこには医学的診断基準はおろか学習障害の定義も規定されておらず,このため,当然に ,法令関係の文書では,審査請求人が開示を求める「学習障害の医学診断基準が記載されている文書」は作成されていない。また, 法令以外の文書では,学習障害という用語が法令上規定される以前に学習障害の定義を記載した文書は存在するものの,そこに医学的診断基準は記載されていない。▼http://www.soumu.go.jp/main_content/000518777.pdf========================上の文字がおっきくなっちゃったのは、PDFからコピーしたら勝手にそうなったためで、他意はありません。直らなかったからです。(^^;)「学習障害」(限局性学習症)の診断基準は、DSM5などのアメリカのものなどがあるにはあるのですが、上の答申は、日本ではそれを診断できる医師が足りていない状況を端的に表している気がします。発達障害支援のサイト「りたりこ発達支援ナビ」には、次のような記述がありました。 「地域によっては、通級指導教室や特別支援学級などへの入級にあたって診断書を求められることがあります。幼稚園などの場合でも、園への助成金などの支給のために、診断書の提出を求められることがあります。これも文部科学省などが通達している特別支援教育の方向性からすると、本来あってはならないことだと思うのですが、残念ながらそのようなルールが設定されている地域もあるようです。」(▼発達障害、医師の「診断書」はどんなとき必要?(「りたりこ発達ナビ」内))特別支援教育の条件整備は自治体によって差があったり、教員の意識についても地域や学校で差があったりするようです。すべての必要な子どもたちが、多様な学びの選択肢を利用できるようになると良いのですが。

2019.08.23

閲覧総数 21397

-

9

漢字練習ノート 各種マス目せいぞろい(練習量と字の大きさを子どもに合わせよう!)

最近忙しくてなかなかブログが書けない・・・。というわけで、今日はちょっとだけ。漢字の練習、子どもによっては他の子よりも大きく書いて量を減らした方が・・・というケースがあります。僕は昨日前任校に久しぶりに行ってきたのですが、「書けない」と聞いていた子のために、各種マス目ノートをプリンターで印刷して持っていきました。以下のサイトがあるので、マス目ノートをちゃちゃっと印刷して数枚利用したいとき、重宝します。▼漢字の練習ノート 無料ダウンロード (小学生の無料学習プリント 【ちびむすドリル】様)http://happylilac.net/sy-ntka.htmlちなみに算数ノートや英語ノートもあります。(^^) ↓よろしければ応援のクリックをお願いします。励みになります。 ブログ王ランキング ▼にかとまの読書メモリスト ▼にかとま日記全件リスト

2013.06.15

閲覧総数 779

-

10

小学生の圧倒的プレゼンの実際「【神プレゼン】ホリエモンが認めた天才小学6年生が「学びのイノベーション」を提案」

非常に反響をいただいている小6の子の新しい「漢字学習」に関するプレゼンについて、今まで書いていなかったことを中心にさらに書いていきます。前回・前々回と話がつながっています。未読の方はまずそちらをお読みください。↓第1回:「小学生YouTuberからの漢字ドリル改革提言」がスゴイ!第2回:小学生YouTuberのその後!&「マーケットは大きく、その中でピンポイントで勝負すべきだ」(鴨頭嘉人)今まで家の中で僕一人で該当の動画を見ていたのですが、昨日は初めて、家族でこの子のプレゼン動画を一緒に観ました。息子も、お母さんも、おばあちゃんも、そのすごさに圧倒されていました。第1回で見てもらった動画はプレゼンの内容自身ですので、語り手であるこの子や、聞き手の姿は映っていません。(いわゆる顔出しなしというやつですね。)今回は語り手も聞き手も映っている、プレゼンの実際の映像も、ご紹介します。僕が大変お世話になっている先生からご教示いただいたものです。↓それが、こちら!【神プレゼン】ホリエモンが認めた天才小学6年生が「学びのイノベーション」を提案(メイクマネーU-24)(約15分)身振り手振りを交えて、踊るようにプレゼンするリ・レウォンさん(11)の姿に魅了されます。リズムとテンポが、ありえないくらい完璧です。質問タイムでは「何回くらい練習したのか?」と訊かれて、「何百回」と答えられていたのが、印象的でした。何百回!回数はクオリティに直結しますね。僕も、ちょっとやそっとのチャレンジであきらめず、何度も何度でも回数をこなして夢を実現させるスタイルをまねしたいと思います。ところで、このプレゼンの場は、「メイクマネーU-24」となっています。「24歳以下の若き起業家たちが賞金300万円をかけてプレゼンバトルをする」というものです。(該当動画の概要欄より)レウォンさんが300万円を獲得されたのかは明らかにされていませんでしたが、小6の息子はそこをしきりに気にしていました。主催はNewsPicks。NewsPicksは、「ソーシャル型オンライン経済メディア、ニュースサイト」です。(Wikipediaより)「NewsPicks」の名前は、以前読んだ箕輪厚介さんの本に出てきたので、知っていました。「さすがNewsPicks、おもしろそうなことを企画しているなあ」と思いました。『死ぬこと以外かすり傷』[ 箕輪厚介 ]蛇足ですが、箕輪厚介さんの↑の本にも、かなり圧倒されました。実は、最初はオーディオブックを聴いていたのです。これがおもしろすぎて、オーディオブックですでにまるごと聴いていたのにも関わらず、本でも読みたくて、本も買っちゃいました。マンガ版が出ていることを今日知ったので、それも買おうと思います。『マンガ 死ぬこと以外かすり傷』 (NewsPicks Comic)[ 箕輪厚介 ]この本についてはまた改めてブログに書こうと思います。それでは、また!(関連する「プレゼン」関係の過去記事)▼カテゴリ「プレゼン」を新設しました。

2023.01.14

閲覧総数 1237

-

11

坂道を逆向きに歩くといい

今日は、3年生の市内めぐりで芦屋の山のほうのごっつい坂道を長時間歩き続けてつかれました。その中で気づいたことを一言。急な坂道を逆向きに歩く(後ろ向きに歩く)と、普段伸ばさない足の後ろ側の筋肉をつかって、けっこう気持ちいいです。簡単なストレッチメニューとして、どうぞ!?

2006.06.20

閲覧総数 245

-

12

コロナ禍での学びと気づきを共有する ~新刊『オンラインとオフラインで考える特別支援教育』

僕も少しだけ関わらせていただいた、次の書籍が発売になっています。 その名も、 『オンラインとオフラインで考える特別支援教育』! 『オンラインとオフラインで考える特別支援教育』 (編著:郡司竜平・野口 晃菜、監修:青山新吾、明治図書、2021/7、2376円) ▼出版社公式サイト ↑目次の詳細や、「はじめに」、中身の試し読みができます! 1冊の本ができるまでに関わらせていただいて、本になるまでの苦労の一端が分かりました。 コロナ禍でのたくさんの先生の取組をまとめた貴重な1冊になっています。 特別支援学校の先生、特別支援学級の先生には、特におすすめです! 本になってから初めて、最初から最後まで目を通しました。 「この先生の、この一言! コロナ禍での気づきが集約されているなあ」 と感じることが、たびたびありました。 コロナ禍での学びを書籍として整理し、共有化すること。 これはとても大事なことだし、この本の存在意義は、めちゃんこデカイ!と思っています。 (興奮してアラレちゃん語が飛び出てしまいました。ご容赦ください) たとえば僕が感銘を受けたのは、次のような言葉です。 「『学校』という場では、子どもの笑顔を引き出すことが最も大切である」 (p88、東京都の公立小教諭 川崎和子先生の言葉) 「『学校以外でも』学べることと『学校だからこそ』学べることの双方について向き合う機会となりました。」 (p158、神奈川県の特別支援学校教諭 櫻井有希先生の言葉) それぞれの先生がそういった思いを持つに至った具体的なところは、ぜひ本書を読んでいただければと思います。 僕も、それぞれの先生と同じことを思っていました。 たぶん、そんな先生方は、全国にたくさんいると思います。 コロナ禍での教育を共に考えてきた同志だからこそ、心から共感できることが、ここにあります。 ただ、人間はいずれ忘れてしまう生き物。 忘れてしまう前に、こうやって本を読んで、コロナ禍で抱いた思いとしっかり向き合い、確認しておくこと。 それは、めちゃんこ大切!と思います。 (また言ってしまいました。ご容赦ください。) しかも、この本に寄稿されている先生方は、校種も立場も、様々です。 自分の学校とは違う校種、違う学校で、「こんなことも、あったんだな」と、改めて気づかされます。 それぞれの場での真摯な取組から、子どもたちの今後に生きる学びが、きっと共有できると思います。 「学校の先生」以外にも、学校を支える専門的な立場の方々(SSWや心理士さん等)も寄稿されているのも、本書の特徴です。 そのおかげで、本書がよりコロナ禍での特別支援教育の取組を立体的に捉えたものになっていると思います。 学校現場での取組を、その学校の先生以外の専門的な立場の方が分析され、文章にまとめてくださっている章があるのですが、こういうアプローチは、本当にありがたい! 本書の元になるSNS上のグループを立ち上げられた野口晃菜さんは、次のように語っておられます。 (コロナ禍は)「一緒に考えていくっていう絶好のチャンスだった。」(p187) 「カリスマ先生の『特別な』話じゃなくて、身近な先生たちの話としてまとめたい」(p197) 野口さんのそんな思いを受け継ぎ、かなり長い準備期間を経てようやく世に出た一冊です。コロナ禍での学びをムダにしないために!チャンスに変えるために! ぜひ、読んでいただければと思います。 『オンラインとオフラインで考える特別支援教育』 (編著:郡司竜平・野口 晃菜、監修:青山新吾、明治図書、2021/7、2376円) ▼出版社公式サイト

2021.07.01

閲覧総数 441

-

13

パワーポイントでこんなことができるの!?と驚かされる「パワポ八景」

「LD,ADHD&ASD」という特別支援教育の専門誌があります。 その2021年 7月号を一昨日読み終えました。・・・と、ここまでは、昨日書いた日記と、同じです。その雑誌の中で紹介されていたTeach U というサイトを昨日はブログで取り上げさせていただきました。それをきっかけに、サイト運営者の先生とお友達になり、サイトの中にも当ブログの該当記事の紹介を書いていただきました。▼ブログ「きょういく ユースフル!」さんがTeach Uのことを紹介してくださいました (Teach U 2021年7月23日記事) https://musashi.educ.kumamoto-u.ac.jp/news-65/誠にありがとうございます!熊本の先生と一瞬でつながれるのが、ネットの素晴らしさですね。で、今回は、同じく ハジメテ先生のためのICT活用の授業づくり入門 (第2回)/金森 克浩 という連載企画において紹介されていた別のサイトを紹介します。 ▼パワポ八景 https://8viewsppt.net/ここのサイトは、パワーポイントでできるいろいろなテクニックを紹介されています。動画とかではないので、やり方を印刷して手元で見ながら実際にやってみる演習にも適しています。最初のトップページで一覧が並んでいるのですが、下にスクロールしていくと、「え?こんなものもできるの!?」というものが出てきて、驚かされました。僕が驚いたのは、たとえば、次の2つです。▼集中線 ▼ホログラムシール パワーポイントの可能性を感じます!

2021.07.23

閲覧総数 1577

-

14

【運指動画】小学1年生用「きらきらぼし」(鍵盤ハーモニカ奏)

コロナが流行っているので、音楽の授業に制限がかかりまくっています。皆様の学校では、どうでしょうか?僕たちの学校では、マスクをしながら歌うことですら「距離をあけて」と言われています。この場合、1mあけるのが目安らしいです。マスクを外す楽器演奏となると、さらに距離をとることになっています。その距離、なんと3m。そんなわけで、35人学級でマスクを取って教室で鍵盤ハーモニカやリコーダーを吹くのは、実質的に無理なのではないか、というような状況になっています。ところが、年度末はもうすぐそこに迫ってきています。「音楽」の授業として、「教えるべきことは、しっかりと教えたい」という教師の思いが、「運指動画」という形になりました。(というか、音楽を教える先生の依頼で、僕が作っています。)以前にも作ったのですが、今回は!動画の冒頭に、こんな感じの「きをつけること」を入れてみました! ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓↓動画は、こちら!マスクを外さずにできるのは、指の動き=運指の練習ぐらいです。そして、その練習には、コロナ禍で活用しまくっているICT機器が役立ちます。1人1台、自分のタブレットがあるので、手元で見本を再生することができるのです。動画を画面いっぱいに再生すれば、もしかしたら画面上の鍵盤を自分の指で追いかける練習も、できるかもしれません。タブレット画面上で鍵盤を弾くアプリは、別にありますけどね。鍵盤ハーモニカを吹いて練習するのは、学校よりも家庭ですることになりそうです。ここでも、この運指動画が活躍します。家庭で動画を再生しながら、自分の鍵盤ハーモニカを吹いてみます。動画なので、何度も再生して、練習のお供にすることができます。YouTubeの動画は、歯車アイコンのところから再生速度も変えられます。「速くてついていけない」と思ったら、速度を「0.75」にすると、いいですね。伴奏の音程がちょっとヘンな感じになりますが、ご愛敬。練習をしてできるようになると、やっぱりうれしいものです。せっかく作ったので、勤務校の1年生だけでなく、広くいろんなところで役立てていただければ幸いです。 ▼鍵盤ハーモニカ奏の「指の動きの見本動画」を作りました♪ (2021/08/29の日記) ▼おうちでの子どもの楽器練習に、本気で付き合う♪ (2021/09/24の日記)

2022.02.11

閲覧総数 3151

-

15

【アプリ】バースデーケーキを好きなようにデコレート ~「ハッピーデコレーション」

今日は息子の3歳の誕生日でした。この1年で、めちゃくちゃよくしゃべるようになりました。電話でおばあちゃんと話すこともできました。(^^) さて、今日は誕生日がらみのネタで、うちの子たちのお気に入りのアプリを紹介します。バースデーケーキが好きなように作れるアプリです。(無料、iOS、Android両対応)ハッピーデコレーション - iTunes - Appleハッピーデコレーション Lite - Google Play の Android アプリ いちごや生クリームなど、好きなものをすきなところに運んでこれます。バースデーケーキのほか、クリスマスケーキも作れます。 チョコレートの板を選んだ時には、後で好きなように文字や絵も描きこめます。ろうそくを立てたときには、最後にろうそくに灯をともし、息でフッと吹き消すこともできます。非常によくできているので、おすすめの子ども用アプリの一つです。

2014.03.08

閲覧総数 257

-

16

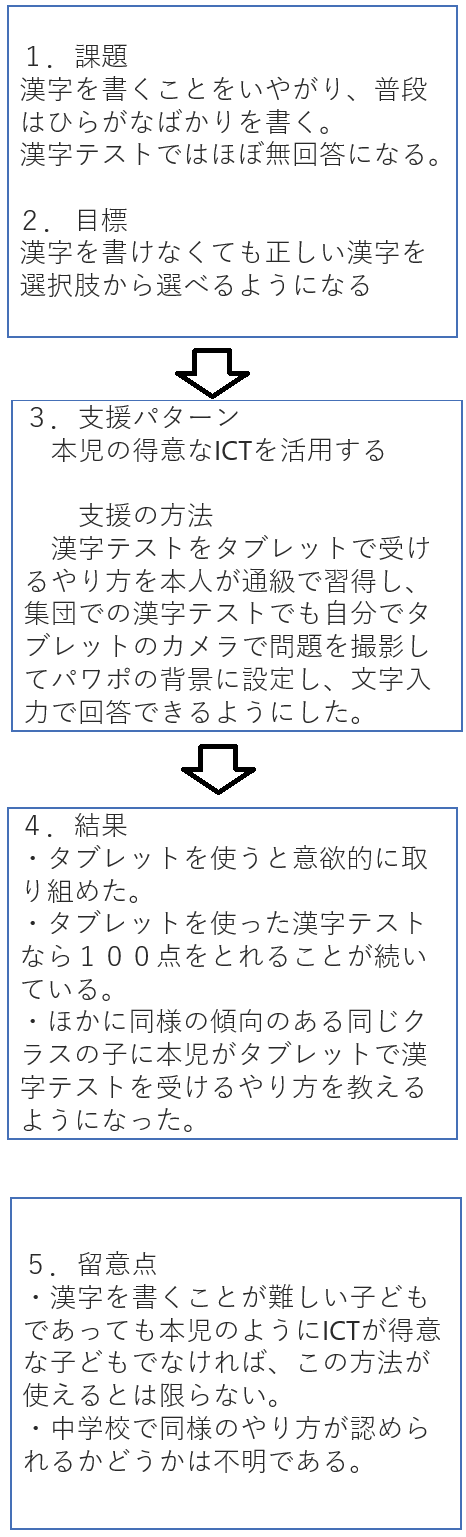

漢字テストをタブレットで受ける! ~その詳細をお伝えします~

ついに、この日が来ました。ずっと前に「この取組については詳しいことはまた今度書きます」と言っていた話を、ようやく書く時が来ました。#予告してから、なんと約3ヶ月経ったよ。#ついに、年貢の納め時です。タイトルは、ズバリ、「漢字テストをタブレットで受ける!」です。学校には昔から、漢字が苦手な子が、かなりの数、います。その中の何人かは、漢字テストで本当に点数がとれなくて、漢字テストのたびに、あまりの点数の悪さに、毎回打ちひしがれています。個人的には、パソコンやスマホがこれだけ世の中に浸透して、手書きで漢字を書く機会がかなり減っている今、学校のテストで手書きで漢字を書く重要性は、ほとんどない、と認識しています。それにも関わらず、今も昔も変わらず、学校では「漢字テスト」がかなりの頻度でおこなわれています。しかし、そこまでの時間と手間をかけて、漢字を書いて覚える意味はどれだけあるだろうか、ということを、思っています。ただ、そんなことを言っても、来る日も来る日も、漢字テストは、来るわけです。#僕の思いとは関係なしに、学校は回っています。#ちなみに、僕自身は、漢字が大得意でした。#漢字博士と呼ばれていました。#なので、個人的には漢字は大好きです。#でも、漢字で苦しんでいる子どものことを考えると、胸が痛いです。今日も、漢字テストで点数がとれない子をちょっとだけ見させてもらいました。いつも通級で見ているお子さんとは、違うお子さんです。教室にお邪魔した時に、ちょっとだけ、関わりました。漢字テストで書けなかった漢字のうち、担任が「これだけは書こう」としるしをした問題を、頭を悩ませながら、考えているところでした。僕が支援をしてもいいということだったので、ちょっとだけ関わりました。基本的には、3日前のブログ記事に書いた、「半分だけ書いて見せて続きを考えさせる支援」をベースにしました。半分だけ書いてみせる時には、「音声化」も心がけました。たとえば「迷」という字を思い出す支援の場合、僕は、途中まで書いてみせる支援をしながら、「迷ってるから、汗をかいているんだよ。十字路で迷うんだよ」と声かけしました。それを聞かれていた担任の先生が、「へえ~。そんな風に覚えるやり方があるんですねー」と、感心しておられました。#その場で適当に考えた覚え方でしたが、そんな風に言ってもらえて、感無量です。#書いてみせながら、聴覚にも訴えるという、五感に訴える作戦です。今年度初めて導入した「タブレットで漢字テストを受ける」というやり方は、今、その教室で少しずつ広がりを見せており、今回関わらせていただいた子も、普段はタブレットで漢字テストを受けることも、認められています。僕は、教師になって20年以上経ちます。今までも「タブレットで漢字テストを受ける」というやり方が必要そうな子には、たくさん出会ってきました。ただ、実際にそれを実現できたのは、実は、今年が初めてです。そもそもの発端は、9月。担任の先生からの相談を受けたことに始まります。具体的にその子の普段の漢字テストの様子を見せてもらい、「ずっとこの状態が続いていて改善しない」というご相談でした。担任の先生としてもいろいろ取り組まれてきて、それでも変わらない、ということで僕に相談がありました。そのお子さんは通級で見ているお子さんでしたが、普段の漢字テストの様子までは詳しく把握できていなかったので、詳しく教えてもらって、「これは、なんとかしないといけないな」と思いました。それと同時に、「この子の場合は、タブレットで漢字テストを受けた方がいいかもしれない」という言葉が、僕の口から、ぽんと飛び出してきました。担任の先生も、「試してみたい」ということでした。今回はかなり痛烈にその必要性を感じましたので、具体的に実現に向けて、動き出すことになりました。もちろん本人にも確認しましたが、「それができるなら、ぜひ、そうしたい」ということでした。とは言っても、具体的なやり方や受けた後の評価に関しては分からないことも多かったので、実際にタブレットで漢字テストを受けている現役中学生に、その子の場合のやり方を聞いて、準備しました。#遠方の方ですが、SNSで友だちになっていただいて、ありがたいです。実際にタブレットで漢字テストを受けているご本人に事前にお話を聞けたのは、本当にありがたかったです。質問にも詳しく答えていただき、本当に助かりました。これで、「実際にやってみよう!」という決意が固まりました。ここからは、僕が関わっている子が、勤務校で今、実際にやっているやり方です。やはり、子どもによって、環境によって、若干やり方が変わってくるので、先行事例は知っていましたが、微妙な変更・調整・やり方の改善は必要でした。今は、ほぼやり方がかたまりましたので、その最終形をお伝えします。僕が、少し前に、勤務市の有志の会に出したスライド型のレポートがあるので、まずはそれを転載しておきましょう。これで説明を終わりにしてもいいのですが、これだけだと細かいやり方がまだよく分からないと思うので、ちょっとだけ、詳細を追加説明します。今ではもう該当の子はスムーズに自分で一連の流れができるようになっていますが、その一連の流れというのは、こうです。(1)紙で配られた漢字テストを机上に置き、自分のタブレット端末の「カメラ」で撮影する。 ※撮影した画像は「ピクチャ」フォルダの「カメラロール」に入っています。(2)パワーポイントを開き、撮影した写真を「背景」に設定する。 ※パワポファイルは、以前作った漢字テストのパワポを流用し、前のスライドのコピーを作って、その背景を新しい問題に差し換えると早い。 ↓パワポスライド内で右クリックすると「背景の書式設定」が選べます。 ↓パワポスライド内で右クリックすると「背景の書式設定」が選べます。 (3)あとは、そのスライドの上にテキストボックスを配置し、回答欄に合うように、回答を入力して漢字変換させる。 ※新規でテキストボックスを作ると縦書きに設定し直さないといけません。 なので、縦書き設定されている過去に使ったテキストボックスをコピペして、 中身を新しく書き直す方が、早いです。 以前使ったテキストボックスだと文字サイズも最適化されていて、ナイス。(4)パワポ上で漢字テストの回答を入力し終えたら、保存する。(5)勤務校はTeamsを使っているので、Teamsの自分のクラスの「ファイル」のところの「漢字」フォルダに、自分の名前をつけたこのパワポファイルを提出する。 ※前に提出したファイルとごっちゃになるので、できればファイル名を工夫していつの何のテストか分かるようにした方が良い。いかがですか?これ、僕が実施前に思っていたよりも、超絶簡単にできて、びっくりしたやり方なんです。「こんなにカンタンにできるなら、広がるかも」と思っています。担任の先生がデジタル版の漢字テストを事前に作っておかなくてもいいのが、広がりやすいポイントです。担任の先生にその気はあっても、実際に毎回その子のためだけにデジタル版を作ってその子に渡す手間があると、忙しい中だとなかなか継続して実施し続けられないんですよね。今回のやり方は、本人のひらめきもあって、「紙で配ってもらえたら、後は自分でデジタル化して、勝手にやりますから、先生に手間はかけさせません」というやり方に落ち着いたので、けっこう継続して実施できています。どんなに有効そうなやり方でも、「先生に負担をかける」というのは、今のご時世、なかなか続かないようです。あくまでもひとつの事例に過ぎませんが、もしもご参考になるところがあれば、幸いです。他の地域でも、タブレットで漢字テストを受けられるようになることで、手書きで漢字を書くのが嫌でしかたなかった子が、少しでも救われるなら、幸いです。▼▼▼インクルーシブ教育 ※楽天ブログの口コミテーマです。人気順で並んでいます。▼ LD通級担当者が通常学級に対して行う「漢字の読み書き」の苦手さへのアプローチ (2023/09/13の日記)

2023.12.08

閲覧総数 734

-

17

さだまさしの「オーロラ」という曲、ご存じですか?

昨日に引き続き、今夜もさだまさしです。昨日のブログ記事の最後に紹介した、最新のトークアルバムを聴き終えました。【おまけCL付】2024.05.22発売 歌ってはいけないCD ~さだばなし 迷作集 令和六年版~ / さだまさしこの中に、「オーロラ写真家」の方の話が出てきます。CDの最後から2つめに収録されている「ロサンゼルス追突事件」というトークです。(AppleMusicへのリンクをはっておきます。)僕は、この話を聞いて、「そういえば、以前、『オーロラ』という曲をよく聴いていて、好きだった」ということを、思い出しました。さだまさしさんの「オーロラ」という曲、皆さん、ご存じですか?ずいぶん前ですが、テレビ番組で、『誰も知らない泣ける歌』というのがありました。そのなかで紹介されていて、知った歌です。実話をもとにした歌で、そのエピソードを知ってから聴くと、ほんとに、涙が出ます。この曲は、普通にアルバムに収録されているのですが、実は、曲名が「オーロラ」となっていません。アルバムでは「極光」と表記されています。なので、近年AppleMusicで頻繁に曲を聴き始めてからも、この曲が「オーロラ」だとは気づかず、スルーしてしまっていました。歌の中では思いっきり ♪オ~~ロ~ラ~~~~ と歌っているのですけどね。トークを聴いて、「そういえば」と思って、調べてみて、久しぶりに聴いてみました。やっぱりいい曲です。さだまさしは、隠れた名曲が多いです。ちなみに僕が一番好きな曲は、「奇跡~大きな愛のように~」です。大学時代に、先輩がカラオケで歌っていて、「なんだこの歌は!すごくいい歌!」と感動しました。あんまり感動したので、自分の結婚式の時にも、歌った歌です。今でも、クルマの中で、たまに歌います。3年前にこの曲のニューアレンジバージョンが発売されました。#奇跡2021この曲を復活させるとは、さすがさだまさし、わかっとるなあ、と思いました。▼4/22(土)とっておきの音楽祭 in 丹波篠山 (2023/04/16の日記)▼フィンランドのインクルーシブ教育 ~矢田明恵「フィンランドにおける学習困難への対応」 (2023/08/15の日記)

2024.05.29

閲覧総数 924

-

18

おうちカラオケは、今超絶に進歩している(カラオケアプリ「Pokekara」)

子どもたちがカラオケアプリにはまっています。その歌声を傍で聞いていると、めっちゃおもしろい!最近のカラオケアプリは超優秀で、びっくりです。うちの子がやっているのは、「Pokekara」。無料でSNS連携なしで任意のユーザー名を入れられます。電話番号認証やSNS認証なしでも登録できます。そのため、うちの子はいつの間にかYouTuberのようにカラオケアプリのネットワーク内でデビューしてました。歌った後に「投稿」すれば、誰でも聴ける形で公開され、歌ってほしい曲のリクエストなども来るようになるようです。歌の録音アプリとしては、かなりの高性能。無料アプリとしては考えられないレベルだと、驚嘆しました。 周囲の雑音をほぼカットし、録音された歌声と伴奏を絶妙なバランスでミックスします。歌声にはエコーがかかり、カラオケそのもの。息子と2人で「パプリカ」歌ってみたら、いきなりSSS。最高ランクらしい。採点甘めだけど、高評価が出ると、嬉しいですね。アプリの詳細は、こちらのサイトが詳しいです。▼【完全版】Pokekara(ポケカラ)の使い方を紹介!安全性や疑問も解説歌の練習用にも、かなり使える機能が満載されています。「練習」という機能で、「ここから、ここまでを繰り返し歌う」ということができます。うちの子も、公開前にしっかり練習しています。歌の練習で最も効果的なのは、自分の歌声を自分で聴いてセルフチェックすること。このアプリは投稿前に必ず自分で自分の歌声を聴いて確認する作業が入るので、その点も○。子どもに使わせる際の注意点としては、・無料版は無料ゆえに広告が出る (子どもはYouTubeの広告で慣れているので無視しています。 無視できるようなら、とりあえずは、よし。)・SNSの要素があるので、どんなやりとりをしているかは、要注意 (曲の公開時に写真を選んだり、文字を入力したりできます。 うちの子は、個人が特定できる情報は一切出さないように気をつけています。)といったところでしょうか。ステイホームを充実させる一つの選択肢としては、アリなのかな、と思っています。なにしろ、学校が再開しても思いっきり歌うことができそうにない雰囲気・・・。歌は心の解放ですからね。ほかの人と密接・密集して歌うことはムリでも、こういった形ででも歌を歌うのは、とてもいいことだと思っています。

2020.05.22

閲覧総数 333

-

19

指導書に、教科書のルビ打ち/分かち書きのデータあり

読みが苦手な子の中には、音読の宿題が1人ではできない子が、います。努力不足ではなく、読むことだけが極端に苦手だったり、漢字の読みが覚えられなかったりして、本人に意欲はあるのですが、たどたどしくなったり、つまったりして、1人では読めないのです。そういう子の場合、おうちの方が、国語の本の漢字にふりがなをふったり、担任の先生がふりがなをふったり、言葉の区切りに線をいれてやったり、いろいろな工夫をされているケースが、あります。ただ、こういった支援をずっと続けるのは、なかなか厳しいですよね。小学校高学年以降は、教科書の文章量もずいぶん多くなっていますし、手書きで支援者が書きこんでやるとなると、かなりの労力です。そこで、既存のものを利用する、という手があります。実は、学校予算で購入していることが多い「指導書」の中には、教科書のルビ打ちデータや、分かち書きデータが入っていることがあります。勤務市の採択教科書で言うと、以前は各学年ごとの指導書には入っていなかったのですが、新学習指導要領に切り替わってから、各学年ごとの指導書に入るようになりました。具体的に言うと、光村の国語の指導書です。(他社でも、おそらく、あると思います。)(参考リンク)▼令和2年度版 小学校指導書・指導用教材のご案内 (光村図書公式サイト内)うそだと思ったら、上のリンク先から、「国語」のリンクを開いてみてください。「指導書」の<CD-ROM>のところに、こう書いてあるはずです。=======================当該学年の振り仮名付きの紙面データと「読むこと」教材の分かち書き紙面データを収録しています。特別支援教育や,日本語が十分獲得 できていない児童への指導に役立ちます。=======================実は、これを知らない先生方が、思ったよりも多いようなのです。該当のCD-ROMの表面には、でかでかと「振り仮名付き紙面 分かち書き紙面」と書いてあるのに、です。僕は、こんなにでかい字で書いてあったら、各学年の担任の先生方は、当然ご存じだろうと思っていたのです。ところが、実は、気づかれていなかったことが分かりました。今日、読むことが苦手な子どもが多い学年の先生に、「こういうものがありますよ」とご紹介しました。忙しい先生方にすぐに分かってもらえるよう、ルビ打ち版と分かち書き版をそれぞれ1枚ずつ印刷したものを同時にお見せしました。「これは、いいですね!」と言ってもらいました。この話、文字だけだとわかりにくいですよね・・・。ただ、指導書の著作権は教科書会社にあるので、写真は掲載できないのです。代わりに、著作権の切れた文学作品である「ごんぎつね」を題材に、私のほうで作ってみた「たとえば、こんなかんじ」というイメージを載せておきます。 ↓ ↓ ↓ △ルビ打ち版イメージ(ごめんなさい。「わたし」と「もへい」だけ大きくなっちゃいました。他意はありません~。 「青空文庫」からテキストデータを借りてきた際に、もともとふりがながふってあったところが大きくなっています。指導書付属のものは、こんなことにはなっていませんのでご安心を。(笑)) △分かち書き版イメージ(言葉の意味の区切りで、少し間隔があいていますね! 分かち書きには、ルビはありません。 特別支援的には、ルビと分かち書きの両方が欲しい場合もありますが、 その場合はデジタル教科書での対応となります・・・。)つたない自作イメージでしたが、なんとなくどんなものか分かってもらえましたか?現職教員の方は、指導書の付属データを直接見てもらうのが一番話が早いので、ぜひ一度見てみてください。PDFデータなので、校務用パソコンにデータをコピーしておいて、好きな時に該当ページだけ印刷して使うことができます。せっかくあるものなので、役に立つのならぜひ使ってもらいたいと思います。ただ、これを印刷したものを渡しても、子ども本人が「みんなと同じ教科書でないとイヤだ」と拒否する場合もあります。その子だけにする特別な支援がその子を傷つけることがないよう、十分留意することが必要です。周りの子に見られないよう、封筒に入れて家庭用のお手紙として家庭にお渡しして、家での音読だけで使ってもらうという手も、考えられます。そのあたりは、実態に応じてください。決して、お仕着せにならないようにしてくださいね。なお、こういったデータは、通常学級在籍の子どもだけでなく、特別支援学級在籍の子どもにも有効なことがあります。ただ、支援学級の担任は通常学級担任用に購入してある指導書をわざわざ取り出して見る機会がないために、気づかれていないケースがあります。ぜひ、支援学級の先生とも共有してもらって、必要な子どもには使ってもらえたら、と思います。最後に。最近話題の「デジタル教科書」の中には、こういったルビ打ち・分かち書きをPC画面上で行うものがあります。それは、指導書付属のPDFデータとは別のものです。デジタル教科書におけるルビ打ち・分かち書きについては、以下の過去記事をご覧ください。▼読み支援デジタル教科書「デイジー」をインストール不要でブラウザから利用する! (2020/12/26の日記)▼デイジー教科書をWindowsタブレットでインストールせずに使う方法 (2021/04/13の日記)

2021.09.10

閲覧総数 2461

-

20

「外からの目」で見えてくるもの ~『知里幸恵物語 アイヌの「物語」を命がけで伝えた人』その2

アイヌ関連のブログ記事を続けています。前回に引き続き、今回も、以下の本の読書メモの続きです。『知里幸恵物語 アイヌの「物語」を命がけで伝えた人』 (PHP心のノンフィクション:小学校高学年・中学生向け)(金治直美、PHP研究所、2016、税別1400円)本書の主人公である知里幸恵(ちりゆきえ)さんは、アイヌの口承文学を後世に伝える『アイヌ神謡集』の著者です。『アイヌ神謡集』については、以下の過去記事でふれています。オーディオブックなどへのリンクも掲載していますので、ぜひお読みください。▼「文字」という文化で失ったものがある(『ハルコロ』その1)『知里幸恵物語』では、『アイヌ神謡集』の序文を幸恵さんが書かれているシーンにおいて、その胸中を次のように描写されています。・そうよ、わたしたちの祖先は、かつて自由に、野山をかけ海に川に舟を走らせ、のびのびと暮らしていたというのに。 なぜ「ほろびゆく民族」にされなければならないの? たくさんの美しいことば、たくさんのおもしろい物語まで失われなくてはならないの? せめて、この本の中で生き続けてほしい――。(『知里幸恵物語』p117より)知里幸恵さんの、痛切な、切なる願いが伝わってくる文章です。幸恵さんは東京に出てこられて、ほんの少しのあいだ、東京見物をされたこともあります。そのとき、幸恵さんは「東京はなんてせわしないところかしら」と思われていたそうです。(本書p126)僕たちは、今の社会が当たり前のものであり、それ以外の社会を知らないところがあります。こんなふうに「外からの目」で見たとき、自分たちの社会のことを、客観的に冷静に見返すことができ、社会のあり方を問い直すことも、できるようになるかもしれません。社会のあり方を問い直すためにも、こういった書籍にふれていただくことを、おすすめします。それをせずして、多様性を尊重する社会、多文化共生の社会はつくれないと思います。▼この冬読んだ、アイヌに関する本4冊 (2024/01/29の日記)▼過去に学べ ~万博が抱える黒歴史「人間動物園」(東京新聞) (2024/01/28の日記)▼「文字」という文化で失ったものがある(『ハルコロ』その1)▼「文字」という文化で失ったものがある2(『ハルコロ』その2)

2024.02.03

閲覧総数 91

-

21

「ETV特集 二風谷に生まれて ~アイヌ 家族100年の物語~」

アイヌのことをブログに書き綴っていたら、それを読まれた方から、こんな番組を紹介していただきました!▼「ETV特集 二風谷に生まれて ~アイヌ 家族100年の物語~」(NHK+)北海道平取町の二風谷には、アイヌ民族にルーツを持つ人が多く暮らす。貝澤太一さんもその一人。祖父と父は「二風谷ダム裁判」を提起し、初めてアイヌを先住民族と認める判決を勝ち取った。あれから30年近くがたち、何が変わり、何が変わっていないのか。太一さんは祖父と父が歩んできた過去を振り返ろうとしている。太一さんの視点から3代にわたる家族とアイヌの歴史をひも解き、日本社会とアイヌ民族の現在と未来を見つめる。 (リンク先の番組紹介より)今日の夜24時までなら、NHK+で無料視聴可能です。こんなギリギリになって、すみません。もし間に合えば、ぜひ見てください。#見られなくなる3時間前に投稿しています。( ゚Д゚)僕は今日、見ました。大変貴重な映像でした。教えてもらってよかったです。本で読んだ内容を、実際の映像で見ることができました。アイヌ関連の最後の日記で書いた、次の内容にかなり重なってくる番組でした。▼「国とは何だろうか。」 ~カベルナリア吉田『アイヌのことを考えながら北海道を歩いてみた』その2貝澤太一さんと、父の耕一さん、祖父の正さん。この3世代の実直な語りと、行動から、それぞれの思いがにじみ出ていました。番組の最初のほうで言われていた「我々が受けたことをなかったことにはできない」という言葉を、大変重く受け止めました。番組の最後のほうで、今のアイヌの若者たちは、今の時代であればアイヌだからといって生きづらさは感じないといったことを話していましたが、「何があったか」ということを、忘れてしまってはいけないと思いました。わざわざアイヌの神聖な場所を選んでダムを造り、当初計画していた工業用水は必要なくなったにもかかわらず工事を続行し、反対運動をしていた貝澤さん一家の家を強制的に所収してまで完成させた「ダム」に対し、貝澤正さんは「文明への怒りがこみあげてくる」と言われていました。見ていた僕も、同じことを思いました。貝澤耕一さんは、祖父の正さんから受け継いだダム反対運動などの経緯を、かなり詳しく記録に残されています。『アイヌ民族の復権 先住民族と築く新たな社会』 [ 貝澤耕一 ]ぜひ読んでおきたいと思いました。

2024.02.10

閲覧総数 339

-

-

- 妊婦さん集まれ~!!

- きつかった悪阻も終わり🤰

- (2025-11-27 22:11:19)

-

-

-

- 高校生ママの日記

- モバイルバッテリーから煙が・・・(◎…

- (2025-11-28 20:43:35)

-

-

-

- 共に成長する家族!子供と親の成長日…

- 我が家の「沈黙の戦隊」

- (2025-10-24 09:33:10)

-