テーマ: どんなテレビを見ました?(78222)

カテゴリ: 音楽・映画・アート

またまたNHK「フロンティア」を見ました。

テーマは《ヒトはなぜ歌うのか》です。

英国の認知症患者や、

アフリカのピグミーのバカ族を取材して、

音楽の起源や脳とのかかわりを探ってましたが…

これが奇しくも、

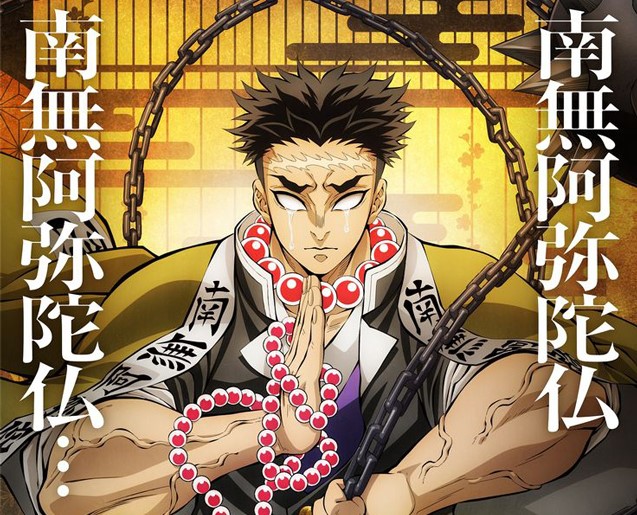

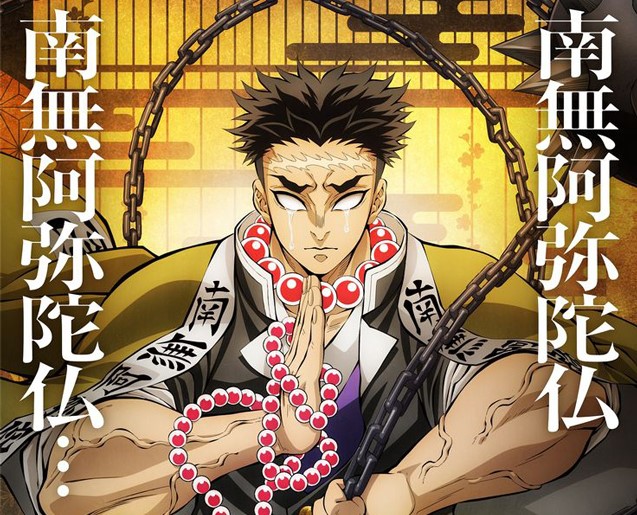

アニメ「鬼滅の刃」柱稽古編や、

ドラマ「アンメット」にも重なる内容!

1.予測機能と反復動作

音楽のビートには次のような効用があるそうです。

ドラマ「アンメット」の《咀嚼》の効果に似てますよね。

さらに、これは、

岩柱・悲鳴嶼行冥の《反復動作》にも似てる。

これって、

いわゆる「変性意識状態」じゃないかしら?

盲僧みたいな悲鳴嶼行冥のキャラには、

浄土真宗の「衆生救済」「悪人正機」の思想を感じるのだけど、

彼のおこなってる《反復動作》は、

おそらく念仏行による変性意識状態を目指したものでしょう。

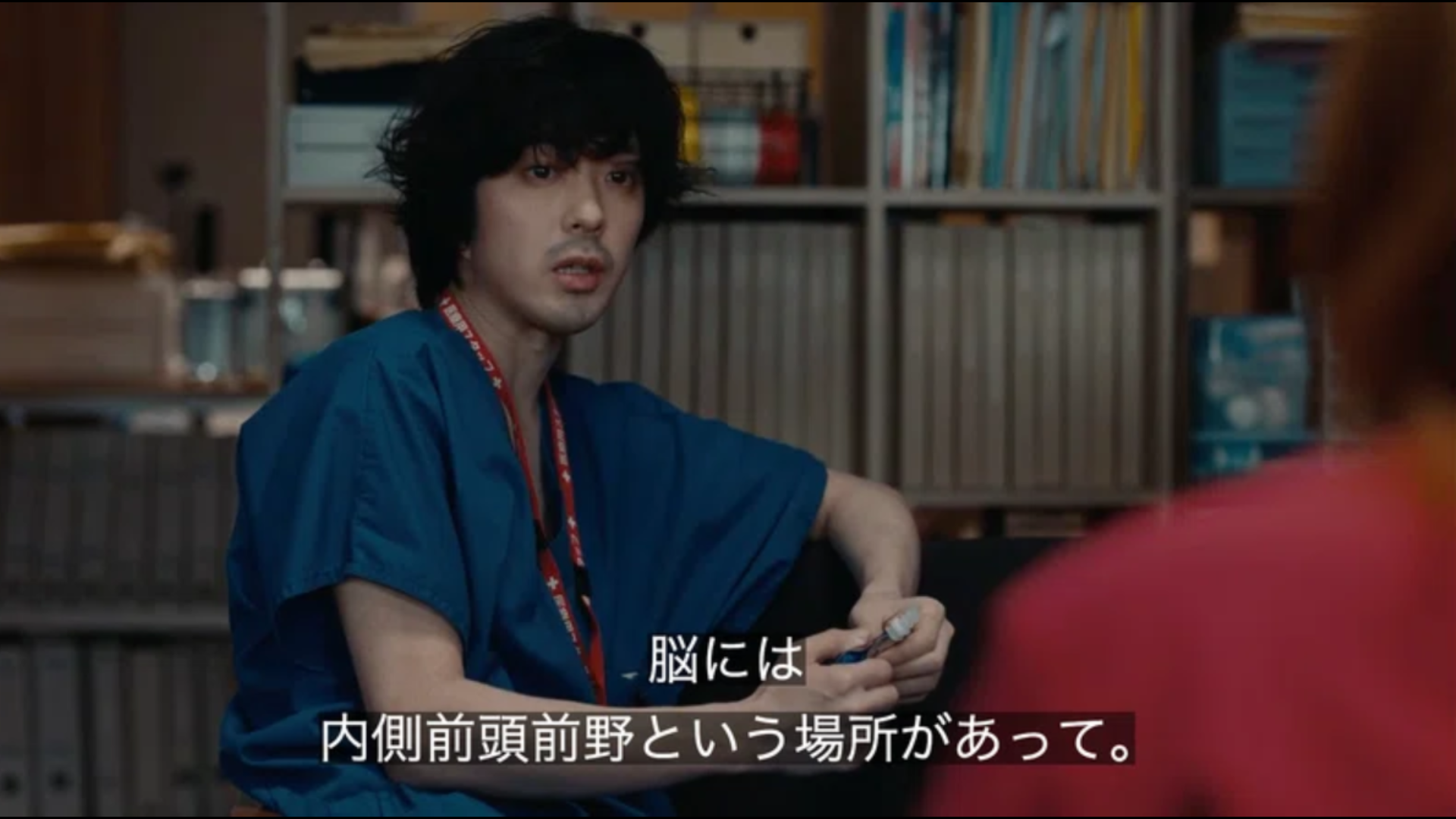

2.内側前頭前野

NHKの番組では、

脳の「内側前頭前野」の話も出てきました。

他人のことを考えるときに働く部分で、

社会生活に欠かせない機能をもつものの、

年齢とともに衰えやすく、とくに認知症で損傷するそうです。

しかし、認知症の患者は、

言葉を忘れても、音楽は忘れない。

その「内側前頭前野」を活性化させることができる。

一方、

ドラマ「アンメット」では次のように説明されてました。

自他の区別がなくなるというのは、

変性意識状態で「宇宙との一体感」「全知全能感」を得るのに似てる。

内側前頭前野が報酬系に関係してるかは分からないけど、

ドーパミンやセロトニンなどの効果で、

自他の区別が溶解するのかもしれません。

◇

さらに、

《認知症患者は言葉を忘れても歌は忘れない》

…という話は、

ドラマ「アンメット」でいうところの、

《記憶を失っても強い感情は心が覚えてる》

…という話に近い気もします。

つまり、

言語的な記憶や映像的な記憶を失っても、

報酬系が活性化した記憶は別の場所に残る、

…ってことかもしれません。

◇

なお、

ピグミーのバカ族の歌は、

完全4度の和音をなすポリフォニーと、

即興的なポリリズムからなる高度な音楽です。

ただし、ピグミーは、

ネグロイドから分岐した別系統ともいわれるので、

彼らの文化が人類の文化的起源といえるかどうかは、

ちょっと分からないと思います。

とはいえ、

インドネシアのガムランなども、

ポリフォニーとポリリズムを駆使した音楽ですよね。

テーマは《ヒトはなぜ歌うのか》です。

英国の認知症患者や、

アフリカのピグミーのバカ族を取材して、

音楽の起源や脳とのかかわりを探ってましたが…

これが奇しくも、

アニメ「鬼滅の刃」柱稽古編や、

ドラマ「アンメット」にも重なる内容!

1.予測機能と反復動作

音楽のビートには次のような効用があるそうです。

音楽のビート(リズム)を聴くと、脳内でドーパミンなどの報酬物質が発生することがわかっています。報酬物質とは私たちが気持ち良さ、快楽を感じた時に分泌される脳内物質です。

ビートが繰り返されると脳の「予測機能」が働き出し、次にどんなビートが来るか「予測」し始めます。予測することの快感に加え、裏切られることの快感もあります。予測の複雑さを脳が喜んで大きな報酬を感じる。

新生児を対象にした実験の結果、人が生まれながらにしてビート予測の能力を持っていることがわかった。

https://www.nhk.jp/p/frontiers/ts/PM34JL2L14/episode/te/YRJ4VJLZRP/

ドラマ「アンメット」の《咀嚼》の効果に似てますよね。

咀嚼のように一定のリズムで同じ運動を繰り返すことで、幸せホルモンと言われるセロトニンの分泌量が増えて幸福度が上がります。

さらに、これは、

岩柱・悲鳴嶼行冥の《反復動作》にも似てる。

“反復動作”とは、全ての感覚を一気に開く技であり、これにより心拍と体温を上昇させていつでも一瞬で集中を極限まで高める事が可能となる。“反復動作”を発動する際のルーティン(定型)は行冥と玄弥の場合は念仏だが、方法は人により異なる。

https://dic.pixiv.net/a/岩の呼吸

これって、

いわゆる「変性意識状態」じゃないかしら?

変性意識状態となるのは、たとえば精神や肉体が極限まで追い込まれた場合、瞑想を行っている時、薬物を使用している時などがあるとされる。変性意識状態は「宇宙との一体感」「全知全能感」「強い至福感」などを伴うことがあり、この体験(変性意識体験)は時に人の世界観を一変させるほどの強烈なものも含まれる、といわれる。変性意識状態の代表としてトランス状態を挙げることができる。

https://ja.wikipedia.org/wiki/変性意識状態

アフリカやアマゾンで暮らす人々、あるいはネイティブアメリカンのシャーマン(呪術師)が祈ったり踊ったりしてトランス状態になるとき、誰かが必ず太鼓を叩いています。

https://kangaeruhito.jp/article/357

盲僧みたいな悲鳴嶼行冥のキャラには、

浄土真宗の「衆生救済」「悪人正機」の思想を感じるのだけど、

彼のおこなってる《反復動作》は、

おそらく念仏行による変性意識状態を目指したものでしょう。

2.内側前頭前野

NHKの番組では、

脳の「内側前頭前野」の話も出てきました。

他人のことを考えるときに働く部分で、

社会生活に欠かせない機能をもつものの、

年齢とともに衰えやすく、とくに認知症で損傷するそうです。

しかし、認知症の患者は、

言葉を忘れても、音楽は忘れない。

その「内側前頭前野」を活性化させることができる。

一方、

ドラマ「アンメット」では次のように説明されてました。

脳には内側前頭前野という場所があって、自分と他人を区別する場所なんですけど、大切な人や恋人に関しては区別しなくなるという報告があります。つまり、その人のことを自分のように感じてしまうんです。

自他の区別がなくなるというのは、

変性意識状態で「宇宙との一体感」「全知全能感」を得るのに似てる。

内側前頭前野が報酬系に関係してるかは分からないけど、

ドーパミンやセロトニンなどの効果で、

自他の区別が溶解するのかもしれません。

『集団の絆』というキーワードは、音楽の起源を考える上で外せないでしょう。音楽のビートにはたくさんの人を同時に動かす力があります。他人と一緒に体を動かすことは同じ体験の共有です。共に歌うのは『助け合えるよ』というサインだと言ってもいい。社会的動物であるヒトにとって報酬を感じる行動です。

動物はグルーミング(毛づくろい)で『集団の絆』を確認しますが、ヒトが作った大集団ではグルーミングしきれない。その代わりに音楽が生まれたのではないでしょうか。集団が協力し合うためにとても役立つ発明だったはずです。『ヒトはなぜ歌うのか?』の答えは『集団の絆』のため、私たちは人とつながるために音楽を手にしたといっていいのではないでしょうか。

https://www.nhk.jp/p/frontiers/ts/PM34JL2L14/episode/te/YRJ4VJLZRP/

◇

さらに、

《認知症患者は言葉を忘れても歌は忘れない》

…という話は、

ドラマ「アンメット」でいうところの、

《記憶を失っても強い感情は心が覚えてる》

…という話に近い気もします。

つまり、

言語的な記憶や映像的な記憶を失っても、

報酬系が活性化した記憶は別の場所に残る、

…ってことかもしれません。

◇

なお、

ピグミーのバカ族の歌は、

完全4度の和音をなすポリフォニーと、

即興的なポリリズムからなる高度な音楽です。

ただし、ピグミーは、

ネグロイドから分岐した別系統ともいわれるので、

彼らの文化が人類の文化的起源といえるかどうかは、

ちょっと分からないと思います。

とはいえ、

インドネシアのガムランなども、

ポリフォニーとポリリズムを駆使した音楽ですよね。

アフリカにもアジアにも、定義上ピグミーにあたる低身長の人々は居住しており、前者はネグリロ、後者はネグリトと呼ばれている。

アジアのピグミーとアフリカのピグミーは遺伝的に近縁だと考えられたことはあるが、今ではこの説は否定されている。しかし少なくとも、アフリカ熱帯雨林に住むピグミー系集団の多くは遺伝的に近く、Bahuchet [1993]によると、これらの集団は少なくとも二万年前から、まわりの集団と遺伝的に分岐していたと考えられている。

https://jambo.africa.kyoto-u.ac.jp/

🌙今日深夜放送【 #フロンティア 】

June 18, 2024

音楽を愛するすべての人へ✨️

『ヒトはなぜ歌うのか』

その謎を解く鍵はアフリカ熱帯雨林に住む

音楽の民・バカ族の暮らしにあった

脳と音楽の密接な関係とは🤔

📺6/19(水) 2:25~NHK総合 ※火曜深夜

🔻NHKプラスで見る https://t.co/LStfdJb5i1

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2024.06.27 20:06:44

[音楽・映画・アート] カテゴリの最新記事

-

NHK「世界サブカルチャー史」ゴシック編に… 2024.06.29

-

映画「ミッション:インポッシブル3」あ… 2024.06.26

-

あらたに「東宝シンデレラ」のカテゴリー… 2024.06.20

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カテゴリ

政治

(210)ドラマレビュー!

(222)NHKよるドラ&ドラマ10

(31)NHK大河ドラマ

(25)NHK朝ドラ

(19)プレバト俳句を添削ごと査定?!

(188)メディアトピック

(37)音楽・映画・アート

(75)漫画・アニメ

(19)鬼滅の刃と日本の歴史。

(26)岸辺露伴と小泉八雲。

(20)アストリッドとラファエルの背景を考察。

(8)アンという名の少女の感想・あらすじネタバレ。

(31)東宝シンデレラ

(64)恋つづ~ボス恋~カムカム!

(48)ぎぼむす~ちむどん~パリピ孔明!

(38)わたどう~ウチカレ~らんまん!

(63)汝の名~三千円~舞いあがれ!

(16)トリリオン~ONE DAY!

(16)Dr.チョコレート~ゆりあ先生!

(15)警視庁・捜査一課長 真相ネタバレ!

(32)「エルピス」の考察と分析。

(10)「Destiny」&「最愛」ネタバレ考察。

(20)大豆田とわ子を分析・考察!

(10)大森美香の脚本作品。

(12)北斎と葛飾応為の画風。

(13)不機嫌なジーン

(13)風のハルカ

(28)純情きらりとエール

(30)宮崎あおいちゃん

(18)スポーツも見てる!

(29)逃げ恥~けもなれ!

(24)スカーレット!

(13)シロクロ!

(13)ギルティ!

(9)家政夫ナギサさん

(6)半沢直樹!

(4)探偵ドラマ!

(12)倉光泰子

(4)パワハラ

(7)ドミトリー

(37)ゴミ税

(3)その他。

(1)夢日記

(4)© Rakuten Group, Inc.