テーマ: ぶらり見て歩き(535)

カテゴリ: 旅の重さ

境川沿いをまた歩いています。

河岸にあった小舟、発動機がついていましたが、べか舟(→→→ こちら )ってこんな雰囲気だったんですかね。

東水門が見えてきました。

かってはこの水門の先が海だったそうです。

東水門のそばには、

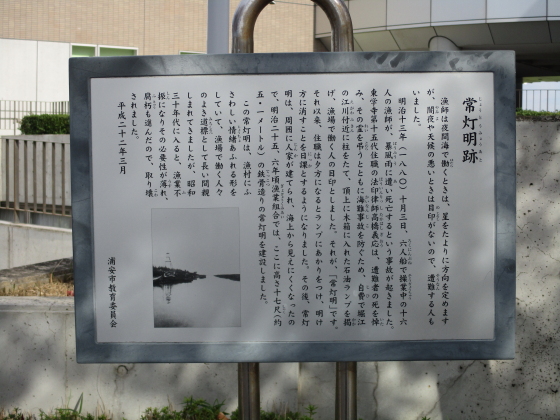

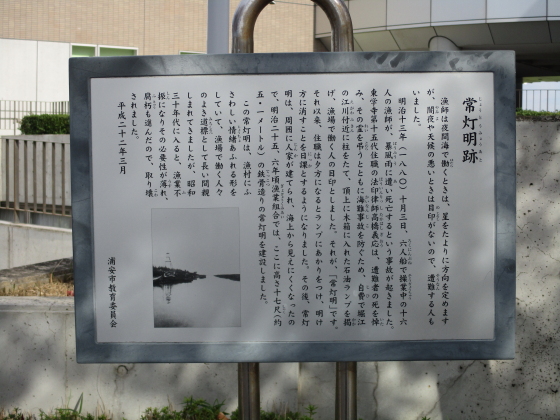

ここに常灯明(海岸にあった灯台)があったそうです。

この常灯明跡の近くにあった浦安公園ゆうゆう広場です。芝生の広々した気持ちの良い公園でした。

その公園の中にあるこの建物。

こちら )です。

博物館の前にあるこの彫刻もなかなかですが、

博物館の中には、昭和27年頃の浦安の町並みを再現した屋外展示場「浦安のまち」があるのです。これだけ大掛かりな展示物がありながら入場は無料なんです。

明日の記事では、この屋外展示場をじっくりと紹介したいと思います。

(浦安散歩のコースです)

【つづく】

人気ブログランキング

浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く

河岸にあった小舟、発動機がついていましたが、べか舟(→→→ こちら )ってこんな雰囲気だったんですかね。

東水門が見えてきました。

かってはこの水門の先が海だったそうです。

東水門のそばには、

ここに常灯明(海岸にあった灯台)があったそうです。

漁師は夜間海で働くときは、星をたよりに方向を定めますが、闇夜や天候の悪いときは目印がないので、遭難する人もいました。

明治十三年(一八八〇)十月三日、六人船で操業中の十六人の漁師が、暴風雨に遭い死亡するという事故が起きました。東学寺第十五代住職の法印律師高橋義応は、遭難者の死を悼み、その霊を弔うとともに海難事故を防ぐため、自費で堀江の江川付近に柱をたて、頂上に木箱に入れた石油ランプを掲げ、漁場で働く人の目印としました。それが、「常灯明」です。それ以来、住職は夕方になるとランプにあかりをつけ、明け方に消すことを日課とするようになりました。その後、常灯明は、周囲に人家が建てられ、海上から見えにくくなったので、明治二十五、六年頃漁業組合では、ここに高さ十七尺(約五・一メートル)の鉄骨造りの常灯明を建設しました。

この常灯明は、漁村にふさわしい情緒あふれる形をしていて、漁場で働く人々のよき道標として長い間親しまれてきましたが、昭和三十年代に入ると、漁業不振になりその必要性が薄れ、腐朽も進んだので、取り壊されました。

平成二十二年三月

浦安市教育委員会

この常灯明跡の近くにあった浦安公園ゆうゆう広場です。芝生の広々した気持ちの良い公園でした。

その公園の中にあるこの建物。

こちら )です。

博物館の前にあるこの彫刻もなかなかですが、

博物館の中には、昭和27年頃の浦安の町並みを再現した屋外展示場「浦安のまち」があるのです。これだけ大掛かりな展示物がありながら入場は無料なんです。

明日の記事では、この屋外展示場をじっくりと紹介したいと思います。

(浦安散歩のコースです)

【つづく】

人気ブログランキング

浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[旅の重さ] カテゴリの最新記事

-

思い出の佐賀へ(その8) 七つ釜と鏡山、そ… Nov 16, 2025 コメント(24)

-

思い出の佐賀へ(その7) 呼子大橋とイカの… Nov 15, 2025 コメント(28)

-

思い出の佐賀へ(その6) 呼子朝市と呼子港 Nov 14, 2025 コメント(20)

Re:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

あきても

さん

べか舟 昔は、櫓でしたが、今は発動機で動くから、早くて楽ですね。

(Mar 16, 2022 12:23:42 AM)

Re:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

mamatam

さん

Re:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

neko天使

さん

こんばんは。

いつもありがとうございます~。

こちら今日(昨日)は、やや暖かで、アドちゃんにて

外出用事を済ませることができました~。

15、16日応援完了です☆

(Mar 16, 2022 01:18:32 AM)

いつもありがとうございます~。

こちら今日(昨日)は、やや暖かで、アドちゃんにて

外出用事を済ませることができました~。

15、16日応援完了です☆

(Mar 16, 2022 01:18:32 AM)

Re:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

エンスト新

さん

Re:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

ただのデブ0208

さん

おはようございます。ウクライナ侵攻は、中国が台湾へ侵攻するに為の、反面教師になっている。ロシアの反省を踏まえ、中国は、どうすれば上手く行ったか、研究に余念がないでしょうね。

船、災害などの時は大活躍ですね。

今日も良い一日をお過ごしください。応援!! (Mar 16, 2022 07:28:17 AM)

船、災害などの時は大活躍ですね。

今日も良い一日をお過ごしください。応援!! (Mar 16, 2022 07:28:17 AM)

Re:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

Saltyfish

さん

現代のべか舟風の小舟は、べか舟のようにシンプルで舟上で作業がしやすいのでしょうね。

(Mar 16, 2022 08:15:02 AM)

Re:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

ひろみちゃん8021

さん

Re:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

pafe777

さん

Re:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

いわどん0193

さん

>常灯明跡(じょうとうみょうあと)

●ウチからクルマで15分くらいの豊川(とよがわ)のほとりにも常灯明跡があります。

現在ではその下流が埋め立てられて海外線から遠く離れてしまったので、稼働はしていませんが

一応復元されていてなかなか見応えがあります ^^^)

●3/16 ぽち、完了しました ^^^)/

(Mar 16, 2022 03:41:30 PM)

●ウチからクルマで15分くらいの豊川(とよがわ)のほとりにも常灯明跡があります。

現在ではその下流が埋め立てられて海外線から遠く離れてしまったので、稼働はしていませんが

一応復元されていてなかなか見応えがあります ^^^)

●3/16 ぽち、完了しました ^^^)/

(Mar 16, 2022 03:41:30 PM)

Re:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

神風スズキ

さん

Good afternoon.

明日から未発表の新作「兄ちゃん」38 回連載を

アップしていきます。

舞台は、北海道の田舎、大都会東京

そしてタイ王国です。

💛 Hope have a happy hump day !

🔹 長崎から愛情応援完了です。

(Mar 16, 2022 03:42:19 PM)

明日から未発表の新作「兄ちゃん」38 回連載を

アップしていきます。

舞台は、北海道の田舎、大都会東京

そしてタイ王国です。

💛 Hope have a happy hump day !

🔹 長崎から愛情応援完了です。

(Mar 16, 2022 03:42:19 PM)

Re:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

し〜子さん

さん

こんにちは!

べか舟、近くでみるとシンプルですね

昔の舟だったら悪天候で転覆したり、今よりは大変だったのでしょう

彫刻の色も有るのか?一瞬人間に見えました

柔和な感じと肌のすべすべ感がリアルですね

応援♪ (Mar 16, 2022 04:25:34 PM)

べか舟、近くでみるとシンプルですね

昔の舟だったら悪天候で転覆したり、今よりは大変だったのでしょう

彫刻の色も有るのか?一瞬人間に見えました

柔和な感じと肌のすべすべ感がリアルですね

応援♪ (Mar 16, 2022 04:25:34 PM)

Re:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

歩世亜

さん

Re:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

Photo USM

さん

こんばんは(USM)

モード学園は研究科、カッティング科、デザイナー科1年2年。

当時は詳細を知らずいきなりデザイナー科へ入学した。

大学へ入学した友人と話をしたがのんびり過ごしていた。

毎日が針のむしろ状態で心に全く余裕がなかった事を思い出す。

帰宅して夜2時ごろまで学習しないと皆に追いつけなかった。

スタイル画を描き授業で批評され顔から火が出る思いをしていた。

ファッションショーに作品を出す事が単位を取る事に繋がった。

私より20歳年上の生徒の作品は目を見張るものがあり落ち込んだ。

(Mar 16, 2022 06:17:08 PM)

モード学園は研究科、カッティング科、デザイナー科1年2年。

当時は詳細を知らずいきなりデザイナー科へ入学した。

大学へ入学した友人と話をしたがのんびり過ごしていた。

毎日が針のむしろ状態で心に全く余裕がなかった事を思い出す。

帰宅して夜2時ごろまで学習しないと皆に追いつけなかった。

スタイル画を描き授業で批評され顔から火が出る思いをしていた。

ファッションショーに作品を出す事が単位を取る事に繋がった。

私より20歳年上の生徒の作品は目を見張るものがあり落ち込んだ。

(Mar 16, 2022 06:17:08 PM)

Re:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

クレオパトラ22世

さん

べか船、昔の交通手段だったのでしょうか。

泉大津の浜にも常夜灯があったようです。

この彫刻上品で素敵ですね。

昔の街並みが再現されているのですね。 (Mar 16, 2022 06:44:49 PM)

泉大津の浜にも常夜灯があったようです。

この彫刻上品で素敵ですね。

昔の街並みが再現されているのですね。 (Mar 16, 2022 06:44:49 PM)

Re:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

marine/マリン

さん

Re:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

あけやん2515

さん

木造の橋って風情がありますね。

(Mar 16, 2022 09:05:35 PM)

Re[1]:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

MoMo太郎009

さん

Re[2]:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

MoMo太郎009

さん

Re[3]:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

MoMo太郎009

さん

Re[4]:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

MoMo太郎009

さん

Re[5]:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

MoMo太郎009

さん

Re[6]:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

MoMo太郎009

さん

Re[7]:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

MoMo太郎009

さん

Re[8]:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

MoMo太郎009

さん

Re[9]:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

MoMo太郎009

さん

Re[10]:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

MoMo太郎009

さん

Re[11]:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

MoMo太郎009

さん

Re[12]:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

MoMo太郎009

さん

Re[13]:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

MoMo太郎009

さん

Re[14]:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

MoMo太郎009

さん

Re[15]:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

MoMo太郎009

さん

Re[16]:浦安物語(その14) 浦安の歴史を学びに行く(03/16)

MoMo太郎009

さん

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

プリムラ ジュリア…

New!

dekotan1さん

New!

dekotan1さん

火災も殺傷事件も増… New!

歩世亜さん

New!

歩世亜さん

白岡市のマンホール… New!

コーデ0117さん

New!

コーデ0117さん

要注意日、ニトロペ… New!

まちおこしおーさん

New!

まちおこしおーさん

IC7400でFT8 New! 幹雄319さん

源氏物語〔34帖 若菜… New!

USM1さん

New!

USM1さん

清水寺参道を歩く … New!

Traveler Kazuさん

New!

Traveler Kazuさん

Saltyfishの1匹目 New!

Saltyfishさん

New!

Saltyfishさん

人生日録・交際 昭… New! 風鈴文楽さん

--< ペットの埋葬!… New!

いわどん0193さん

New!

いわどん0193さん

New!

dekotan1さん

New!

dekotan1さん火災も殺傷事件も増…

New!

歩世亜さん

New!

歩世亜さん白岡市のマンホール…

New!

コーデ0117さん

New!

コーデ0117さん要注意日、ニトロペ…

New!

まちおこしおーさん

New!

まちおこしおーさんIC7400でFT8 New! 幹雄319さん

源氏物語〔34帖 若菜…

New!

USM1さん

New!

USM1さん清水寺参道を歩く …

New!

Traveler Kazuさん

New!

Traveler KazuさんSaltyfishの1匹目

New!

Saltyfishさん

New!

Saltyfishさん人生日録・交際 昭… New! 風鈴文楽さん

--< ペットの埋葬!…

New!

いわどん0193さん

New!

いわどん0193さんComments

Category

Freepage List