2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2011年01月の記事

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

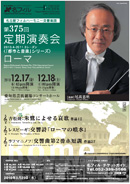

尾高忠明&名古屋フィル定期演奏会(NHK-FM)

23日の日曜のサンデークラシックで放送された番組から 名古屋フィルハーモニー交響楽団第375回定期 吉松 隆 「朱鷺によせる哀歌」作品12 (13分35秒) レスピーギ 交響詩「ローマの噴水」 (16分45秒) ラフマニノフ 交響曲第2番ホ短調作品27 (58分15秒) (管弦楽)名古屋フィルハーモニー交響楽団 (指揮)尾高忠明 ~2010年12月17日愛知県芸術劇場コンサートホールで収録~ チューサンの愛称で親しまれている尾高忠明さん、 札幌交響楽団音楽監督、メルボルン響首席客演指揮者に 若杉さんの後を受けて新国立劇場のオペラ芸術監督就任と 益々活躍の場を広げている指揮者ですが、 今回の演奏会は一昨年(2009年)に続いて名古屋フィル定期(2010年12月) を指揮した演奏会 プログラムチラシにあるローマのテーマにこの日のプログラムが どれだけ関連性があるのかはわからないが 武満作品など邦人作曲家の演奏に意欲的な尾高さんが プログラム最初に演奏した吉松 隆の「朱鷺によせる哀歌」が しみじみと語りかけてくるような作品で、 吉松さんの鳥にインスピレーションを感じて書かれた本作品、 弦楽器の鳥の鳴き声を髣髴とさせる音色や後半から入るピアノ の音色でさらに哀感が漂う雰囲気を醸しだして静かに曲を閉じるのだが 演奏が終わったあとの静寂も作品の一部なのです。 名古屋の聴衆の皆さんの素晴らしい見識に大きな拍手です。 中央に置かれたピアノを弦5部が囲むような、まさに鳥の翼のような配置で これは作曲者である吉松さんの指示とのこと。 指揮者の尾高さんの頭がまさに鳥のあたまなのかなぁ。。。 さて小生の大好きなラフマニノフの交響曲第2番ですが 先日のブログでヤンソンス&コンセルトヘボウの見事な演奏を紹介しましたが 尾高さんは多分、この曲には思い入れがあるのでしょう、 コンサート・ホールで過去に札幌交響楽団東京公演及びN響定期と 2回生で聴いていますが、 相変わらず揺るぎのないテンポと過度に思い入れのない、 まさに正攻法の演奏であり、ラフマニノフの美しい数多の旋律と 多彩なリズムを見事に堂々と表現している。 名古屋フィルも立派な演奏で応えており 第3楽章のクラリネット・ソロの哀愁を帯びた情感漂う演奏と 全体をとおしてみても弦・管・打楽器ともに素晴らしい出来映えで見事。 以前にもブログで書いたかも知れませんがプレヴィン&ロンドン響との 生演奏、今から30年少し前でしたか 未だにこの曲を聴くたびに別の意味で思い出されます。 また中間に置かれた「ローマの噴水」も描写に優れた 水準の高いレヴェルの演奏でした。 いつも応援クリックありがとうございます。♪

2011年01月30日

コメント(0)

-

A・パッパーノ&ウィーン・フィル定期演奏会(NHK-FM)

昨年12月に放送されたウィーン・フィル特集番組から ロンドン生まれのイタリア人指揮者アントニオ・パッパーノ ダニエル・バレンボイムの一番弟子でもあり今はロンドンの コヴェントガーデン歌劇場(ROH)の音楽監督で活躍中。 小生は一度しか彼の指揮に接したことがないが既に特別なオーラを 感じてはいましたがまだ51歳の年齢ですから更なる飛躍も時間の問題 かも知れません。 3楽章形式で書かれたモーツァルトの「パリ」での洗練された響きと 躍動感、特に第2楽章アンダンテの豊かなニュアンスはウィーン・フィル ならではの最良の響きを引き出している。 そしてタコ10番では一転して洗練さとはほど遠いダイナミックな曲の 運びで、作品から感じるペシミズム的な暗い影を感じさせつつも 終楽章での荒れ狂う曲想をスリリングにまとめてコーダになだれこむ さまは見事なものでパッパーノの天性のリズム感に脱帽、 またウィーン・フィルもオーケストラの音色をがらっと変えながらも ひとつも乱れない快演を成し遂げているのも凄い。 この作品はスターリンの死後に書かれた最初の交響曲でいろいろと 憶測を呼んだらしいが前半はともかく終楽章では自由な息吹を感じさせる。 指揮:アントニオ・パッパーノ 管弦楽:ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 モーツァルト 交響曲第31番ニ長調「パリ」 シベリウス 「トゥオネラの白鳥」 (I・Horn)アレクサンダー・エールベルガー ショスタコーヴィチ 交響曲第10番ホ短調作品93 ~2010年6月6日ウィーン楽友協会大ホール~ いつも応援クリックありがとうございます。♪

2011年01月27日

コメント(0)

-

ブーレーズのシェーンベルク「グレの歌」@プロムス1987

ロンドンの夏の音楽祭プロムス1987から シェーンベルク「グレの歌」をDVD鑑賞 指揮:ピエール・ブーレーズ 管弦楽:ナショナル・ユース・オーケストラ・オブ・グレートブリテン 合唱:BBC合唱団、BBC交響合唱団、ブライトン祝祭合唱団、フィルハーモニア合唱団 (トーヴェ)ソプラノ:ジェシー・ノーマン (山鳩)メゾ・ソプラノ:エリザベス・ローレンス (ヴァルデマール)テノール:ヴァルター・ラファイナー (道化クラウス)テノール:ケネス・リーゲル (農夫)バリトン:ジョン・ブルーラー (語り):ゲルト・ニーンシュテット ~1987年ロンドン・ロイヤルアルバートホール マーラーの「一千人の交響曲」と並びオーケストラ史上最大規模の 作品の1つに数えられる「グレの歌」、 弦楽器だけでも20型90人近いメンバーであり合唱団もパイプオルガン を挟んだ両脇の上下階にずらりと並ぶさまは壮観だ。 シェーンベルクが12音技法を取り入れる以前の後期ロマン派的爛熟期の 大作であり言わばステージ形式のオペラといってもいいだろう。 デンマークの詩人ヤコブセンの戯曲を題材にした2時間にも及ぶ作品で ヴァルデマール王と若い娘トーヴェ、そして嫉妬の余りトーヴェを 殺してしまう王妃ヘルヴィッヒ、悲歎にくれるあまりヴァルデマールは 神を呪い、そのために天罰を受けて死後悪霊となり国中をさまよう。 しかし、 肉体を失ってもなおヴァルデマールを愛し続けるトーヴェの魂によって 救済されるという何やらワーグナー的な雰囲気であり、物語の割には 時間もやたら長いという共通点も、(笑) さて演奏の方は 既にBBC響とのディスクもあるブーレーズお得意の作品を イギリス全土から集まった若い演奏家たちを相手に 鋭い分析と見事な統率を見せている。 若いオーケストラも熟練の技はないにしてもシェーンベルクの 無調音楽以前のロマン色を鮮やかに表現しているのには感心させられる。 歌手ではトーヴェ役のソプラノ・ジェシー・ノーマンの存在感が際立っており 当時の彼女の歌唱はまさにレインボウ・ヴォイスだ。 もちろん他の歌手たちもそれぞれの役割を見事に果たしている。 しかし、正直言って前半の第1部第2部はやや単調で今日のように 風邪気味の体調ではしんどいが、我慢しながら聴き続けると 第3部の救済での語りのあとの全合唱団による 大団円で終わる圧倒的なフィナーレの感動が味わえる。(笑) いつも応援クリックありがとうございます。♪

2011年01月26日

コメント(2)

-

児玉 宏&大阪交響楽団第146回定期演奏会(NHK-FM)

大阪交響楽団、少し前まで大阪シンフォニカー交響楽団の名称だったが 交響楽団の二乗になる訳なので今回の名称変更ですっきりした感じ。 音楽監督を務める児玉 宏さんは就任当時からユニークなプログラミング と尚且つ説得力のある音楽作りで素晴らしい活躍を続けている。 今回聴いたのは昨年12月にNHK-FMで放送された番組から 【忘れられた作曲家“タニェエフ”】 ~バーバー生誕100年 バーバー 管弦楽のためのエッセイ第1番作品12 バーバー ヴァイオリン協奏曲作品14 (ヴァイオリン)竹澤恭子 タニェエフ 交響曲第4番ハ短調作品12 (指揮)児玉 宏 (管弦楽)大阪交響楽団 ~2010年06月18日大阪ザ・シンフォニーホール~ バーバーのヴァイオリン協奏曲が最大の聴きもので、竹澤恭子さんの十八番 と言ってもいいくらいの見事な演奏で同曲を過去に2回 彼女の演奏をコンサートで聴いているが 安定した技巧と伴奏オケをぐいぐい引っ張る勢いは圧巻だ。 当時の竹澤さんはアメリカを拠点に活動していた頃だが 現在はフランスを拠点に活動とのこと。 タニェエフはチャイコフスキーに師事したロシアの作曲家で 彼の弟子にはラフマニノフやスクリャービンがいる。 彼の作品を聴くのはこの交響曲第4番が初めてで、 第一楽章に現れるロシア風の素朴なメロディが主題となるが ドイツ風な重厚さを感じさせたり或いはめまぐるしく主題を繰り返したりと 若干の取り留めの無さを感じさせるものの、 終楽章に再びこの主題が朗々と現れて圧倒的なコーダで締めくくる。 然しながらこの曲を3回聴き直したが、更なる感興を呼び起こすまでには 至らずではあった。 児玉&大阪響の演奏はスカッとした鮮やかな演奏で彼らの意気盛んな 溌溂とした演奏活動にはこれからも目を離せない。 いつも応援クリックありがとうございます。♪

2011年01月24日

コメント(0)

-

イオン・マリン&N響サントリー定期演奏会(NHK-FM)

ルーマニア出身の指揮者イオン・マリン、先日のN響Cプログラムの演奏 でも編曲をコンセプトにしたプログラムで実にユニークな指揮ぶりを 見せてくれましたが、サントリー定期のBプログラムでもやはり編曲を テーマにしたコンセプトであった。 ハイドン・ヴァリエーションでは通称「聖アントニーのコラール」 の主題に8つの変奏曲、そしてスケール豊かな終曲へと続くのだが イオン・マリンの指揮はそれぞれの変奏をたっぷりと歌わせて ブラームスの対位法的な手段を明らかにしていく明快な演奏で 悠然としたフィナーレも素晴らしい。 さらに滅多に演奏される機会の無いシェーンベルク編曲による ピアノ四重奏曲第1番はブラームスの香りを残しながら殆ど シェーンベルクの作品といっても好いくらいの大規模な管弦楽 作品なのだが、これまた見事な演奏でN響も実にコントロールの 行き届いた音色で応えている。 第1楽章出だしの旋律の馥郁とした響きから終楽章の 引き締まった和音でのフィナーレまで終始緊張感を保った演奏で イオン・マリンという指揮者恐るべしの感を持った。 ちなみにハイドン・ヴァリエーションも原曲は2台ピアノであるから マリンさん、どこまでも編曲に拘ったプログラムでした。 次回N響登壇の折にはショスタコかプロコあたりのシンフォニーを 聴いてみたい、N響との相性も良さそうだしね。 第1693回NHK交響楽団定期公演 ハンガリー舞曲集より第17~21番 ブラームス作曲(ドヴォルザーク編) ハイドンの主題による変奏曲作品56a ブラームス作曲 ピアノ四重奏曲第1番ト短調作品25 ブラームス作曲(シェーンベルク編) (管弦楽)NHK交響楽団(指揮)イオン・マリン ~2011年1月19日サントリーホールから中継~ いつも応援クリックありがとうございます。♪

2011年01月22日

コメント(0)

-

歌劇「ドン・カルロ」MET2011年(NHK-FM)

日曜午後のNHK-FM 海外オペラアワーはメトロポリタン歌劇場公演から ヴェルディのグランド・オペラ「ドン・カルロ」 イタリア語上演の全5幕版 一日の通勤時間では聴き終えられないので結局足掛け3日間での 鑑賞となった。 「カルメン」に続き2度目のメト登場の期待の若手指揮者ネゼ・セガン 歌手はフルラネッチョの代役でメト初登場のジョゼッピーニ(フィリッポ2世) アラーニャとのダブル・キャストでドン・カルロを歌った韓国出身の ヨンフン・リーの男声陣に対して ロイヤル・オペラでも熱演したポプラフスカヤのエリザベッタ そして2009年スカラ座来日公演でもエボリ公女役を演じたスミルノヴァ など女性歌手たちとのバランスも程よく、加えてロドリーゴ役の キーンリサイドがベテランらしい見事な歌唱で脇を固めると言った按配で どちらかと言うと全体に若々しいフレッシュな「ドン・カルロ」公演か。 ネゼ・セガン指揮するメト・オケも繊細且つ時には強靭な音色を奏でて 素晴らしいが、さらにネゼ・セガンのテンポが際立って推進力にあふれ 音声のみの鑑賞ながら彼の颯爽とした指揮姿が目に浮かぶようだ。 *********************************************** 歌劇「ドン・カルロ」(全5幕) ヴェルディ作曲 (3時間24分48秒) フィリッポ二世…(バス)ジョルジョ・ジュゼッピーニ ドン・カルロ…(テノール)ヨンフン・リー ロドリーゴ…(バリトン)サイモン・キーンリサイド 大審問官…(バス)エリック・ハーフヴァーソン エリザベッタ…(ソプラノ)マリーナ・ポプラフスカヤ エボリ公女…(メゾ・ソプラノ)アンナ・スミルノヴァ 修道士…(バス)アレクセイ・タノヴィツキー テバルド…(ソプラノ)レイラ・クレア 天の声…(ソプラノ)ジェニファー・チェック レルマ伯爵…(テノール)エドゥアルド・バルデス (合唱)メトロポリタン歌劇場合唱団 (管弦楽)メトロポリタン歌劇場管弦楽団 (指揮)ヤニク・ネゼ・セガン ~2010年12月18日ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場で収録~ (メトロポリタン歌劇場提供) いつも応援クリックありがとうございます。♪

2011年01月19日

コメント(2)

-

カラヤン&スカラ座のヴェルディ「レクイエム」を聴く。

ヘルベルト・フォン・カラヤン ミラノ・スカラ座 カラヤンが1967年にミラノ・スカラ座でヴェルディの「レクイエム」を演奏 した録画DVD カラヤンの指揮、この当時はまだ目を明けて指揮していた頃だが 今で言うエコロジーな指揮で特に曲の開始がわかりずらいので スカラの楽員さんも一瞬も気が抜けない感じであったろう。 4人のソリストは錚々たる歌手が出演、当時の年齢は プライスが40歳、コッソット32歳、パヴァロッティ32歳 ギャウロフ38歳とまさに全盛期の頃の録音で 59歳のカラヤンも後年の小生が馴染みのころの カラヤンの映像よりも若々しい。 当たり前だが、(笑) 素晴らしい歌手たち、とりわけ ソプラノのプライスとバスのギャウロフが芯のある堂々たる歌声で 特に印象的だ。 今回鑑賞したのはNHK-BShiのリマスター版で画像の改善はともかく 音質に問題ありで強音になるとリミッターがかけられて残念。 いつも応援クリックありがとうございます。♪

2011年01月16日

コメント(4)

-

イオン・マリン&N響第1692回定期演奏会(NHK-FM)

N響第1692回定期公演Cプログラムを聴いた。 昨シーズンまで小生も定期会員になっていたCプロは FMで生中継される金曜7時の第1日目と翌土曜の3時からの第2日目の 2回連続で行われるが、Aプロ・Bプロに比べて大作やユニークな プログラムが組まれていた。 今回のCプログラムも原曲を他人が編曲した作品集 (ただし、ラヴェルのクープランは自作のピアノ原曲を 自身で管弦楽に編曲したバージョンであるが) 指揮者はルーマニア出身オーストリア籍のイオン・マリン 名前はよく耳にしていた(ウィーン歌劇場やメトロポリタン歌劇場 など頻繁に指揮台に上がっている)が小生は初めて彼の演奏を聴いた。 実にユニークな指揮をする人でテンポの揺れや強弱のディナーミクが 激しくて、いい意味で面白い演奏を聴かせてもらった。 展覧会の絵でのキエフの大門のフィナーレなんかは昔聴いた マルケヴィッチを髣髴とさせる演奏で 他の作品もそうだが全体に音楽の伸縮や躍動感に満ちた演奏であり チェリビダッケ大先生同様、ルーマニア出身という意味でも いまどき稀有な指揮者のひとりであり、まだ50歳の若さだから これから更に活躍が期待されるに違いない。 N響の演奏も難しいプログラムをきっちり仕上げておりお見事。 特にソロ奏者たちが皆素晴らしい演奏だった。 ちなみに「はげ山の一夜」は前半はともかく後半はまるで別の曲 魔女たちの宴会の終わりを告げる鐘の音も響かず 夜明けまで饗宴が延々と続いている。(笑) ムソルグスキー(リムスキー・コルサコフ編) 交響詩「はげ山の一夜」(一部、原典版使用) ラヴェル 組曲「クープランの墓」 ムソルグスキー(ラヴェル編) 組曲「展覧会の絵」 指揮:イオン・マリン 管弦楽:NHK交響楽団 コンサートマスター:堀 正文 ~2011年1月14日NHKホール いつも応援クリックありがとうございます。♪

2011年01月15日

コメント(0)

-

A・ラザレフ&日本フィル演奏会(NHK-BS2)

今朝のNHK-BS2で放送された日フィルの演奏会を鑑賞した。 ラザレフさんの指揮は2008年6月の読響742回サントリー定期 を聴いて以来だが相変わらずの深いスコアの読みとオーケストラへの 卓越したドライブ手腕は見事なもの。 今日鑑賞したプログラム作品はどれも素晴らしい演奏でした。 「スパルタカス」の白熱した演奏に 幸田さんのソプラノ独唱によるグリエールの作品、 叙情的な美しい作品を幸田さんの見事なコロラの技巧で堪能。 「ヴォカリーズ」も情感豊かな素晴らしい歌唱でした。 この曲を聴くと大昔にプレヴィン&ロンドン響来日公演での アンコールで演奏された時のことを思い出します。 チャイコフスキーの交響曲「マンフレッド」は 交響曲第4番と第5番の間に作曲された作品で、 交響曲と言うよりは長大な交響詩的な意味合いを持つ作品だけど ラザレフさんの指揮は描写的というより シンフォニック的な面を強調したクールな表現に感じた。 が演奏を終わったラザレフさんは汗だくの表情でした。(笑) 日フィルも久しぶりにテレビで楽員さん達を拝見して懐かしい。 弦はもちろん管楽器も打楽器も大健闘で素晴らしい演奏でした。 アレクサンドル・ラザレフ指揮 日本フィルハーモニー交響楽団 コンサートマスター:木野雅之 1・ハチャトゥリアン バレエ音楽「スパルタカス」から 2・グリエール コロラトゥーラ・ソプラノと 管弦楽のための協奏曲 (ソプラノ)幸田浩子 3・ラフマノノフ ヴォカリーズ (ソプラノ)幸田浩子 4・チャイコフスキー 交響曲「マンフレッド」 ~2009年10月18日東京芸術劇場~ いつも応援クリックありがとうございます。♪

2011年01月14日

コメント(2)

-

ヤンソンス&ロイヤル・コンセルトヘボウ演奏会

ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団特集おしまいの4回目は 2004年から首席指揮者の地位にあるマリス・ヤンソンスの登場 今やこのRCOオケにバイエルン放送響の音楽監督を兼任する傍ら ベルリン・フィル、ウィーン・フィルなど世界の超一流オケの 客演指揮に飛び回るなど最も多忙な指揮者だ。 ロンドンを拠点に活躍のワレリー・ゲルギエフと双璧ではないか。 さて女流ヴァイオリニストのヤンセンをソリストに迎えたシベリウスの協奏曲 彼女らしい自己主張の強い、やや粘着質の演奏に感じられ 好みが分かれそうだが昨今のテクニックだけで聞かせる演奏が多い中で これだけの説得力がある演奏はありかもしれない。 オーケストラも注意深くソロを支えている。 メインにおかれたラフマニノフの交響曲はヤンソンスの 作品に対する深い共感と RCOのまさにビロードの如くの艶やかな弦楽群に優秀な管・打楽器陣の ゴージャスなサウンドに酔いしれた。 こんな演奏を聴くとあまり余計な言葉はいらない。 ヴァイオリン協奏曲 ニ短調作品47 シベリウス作曲 (33分54秒) (ヴァイオリン)ジャニーヌ・ヤンセン 交響曲第2番ホ短調作品27 ラフマニノフ作曲 (55分58秒) (管弦楽)ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 (指揮)マリス・ヤンソンス ~2010年1月31日オランダ・アムステルダム・コンセルトヘボウで収録~ (オランダ公共放送提供) いつも応援クリックありがとうございます。♪

2011年01月13日

コメント(2)

-

サヴァリッシュ&N響のシューマンを聴く。(N響第1364回定期)

NHK交響楽団の桂冠指揮者である ヴォルフガング・サヴァリッシュさん 残念ながら指揮活動からは既に引退されて久しいが 今日は1998年11月にN響を指揮した演奏会から サヴァリッシュさんの得意のシューマンの作品 当時の定期演奏会では珍しいオール・シューマンのプログラム 1923年バイエルン生まれのサヴァリッシュさん、この演奏会の時で 既に75歳ですが、とてもエネルギッシュでとにかく棒さばきが見事と いうか実に無駄が無くて美しい。 シューマンの交響曲ニ短調は現在では出版の関係上第4番とされているが 実際は2番目に書かれた交響曲、シューマン自身がお蔵入りにしたらしいが 聴いてみて確かに現在の改訂版を知っている所為もあるが荒削りで 各楽器の受け渡しも唐突感が否めないが充分に完成品だと思う。 お目当ての交響曲第2番、実際には3番目の交響曲になるのだが サヴァリッシュとN響の長年の信頼の証とでも言うべき見事な演奏であり 実に統一の取れたアンサンブルに管楽器陣が絶妙な響きを醸し出している。 今でも充分に一級品の演奏であろう。 10年以上も前の演奏会なので既に退団された懐かしい楽員さんの顔も 拝見できて懐かしかった。(ソースはBS-2放送をVTR録画) ウォルフガング・サヴァリッシュ指揮 NHK交響楽団(第1364回定期演奏会) コンサートマスター:篠崎史紀 シューマン マンフレッド序曲作品115 シューマン 交響曲ニ短調(交響曲第4番第1稿) シューマン 交響曲第2番ハ長調作品61 ~1998年11月5日NHKホール~ いつも応援クリックありがとうございます。♪

2011年01月12日

コメント(0)

-

J・E・ガーディナー&ロイヤル・コンセルトヘボウ演奏会(NHK-FM)

J・E・ガーディナー ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団特集の3回目は 1943年生まれのイギリスの指揮者 ジョン・エリオット・ガーディナーが登場 もともとがバロック音楽専門の指揮者だが近年は古典から ロマン派やフランス、母国のブリテンの作品まで手を拡げている、 とは言っても本日の演奏会はやはりと言うか当然ノン・ビブラート での演奏である。 最初のチェコの作曲家マルティヌーの作品は野趣に富んだ作品で 確か以前に東響定期で聴いた記憶があるが秋山さんか 飯森さんの指揮だったか・・・ ハイドンの90番はハイドンお得意のお遊び感覚が取り入れられて 最終楽章での、フィナーレかと思えば4小節のパウゼの後に ふたたび曲が始まるなど、初めて聴く人は、 或いはフライング拍手マンなどは 要注意の作品だろう。(笑) 小生の大好きなシューマンの交響曲第2番、 ジンマンの代わりにガーディナーが振ってくれました。 彼の指揮には敢えて特徴的な事柄は感じられないが 驚いたのはコンセルト・ヘボウの弦セクションがまるで 古楽器で弾いているような鮮やかなボウイングを示していること、 それと打楽器(ティンパニ)が堅めのバチで絶妙なリズムを刻んでいて 見事な演奏。 それにしてもシューマンの交響曲第2番、 第1楽章の出だしからゾクゾク&ワクワクしてくるのは何故だろう。 ****************************************************** 「ピエロ・デッラ・フランチェスカのフレスコ画」 マルティヌー作曲 (19分37秒) 交響曲第90番ハ長調 ハイドン作曲 (27分51秒) 交響曲第2番ハ長調作品61 シューマン作曲 (38分11秒) (管弦楽)ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 (指揮)ジョン・エリオット・ガーディナー ~2010年3月7日オランダ・アムステルダム コンセルトヘボウで収録~ (オランダ公共放送提供) いつも応援クリックありがとうございます。♪

2011年01月11日

コメント(0)

-

V・ユロフスキ&ロイヤル・コンセルトヘボウ演奏会(NHK-FM)

ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団特集の2回目 今年39歳のロシア生まれの指揮者ウラディーミル・ユロフスキ イギリス・グライドボーン音楽祭の音楽監督や 名門ロンドン・フィルの首席指揮者を務める俊英指揮者の登場 ユロフスキ プログラムは大曲がふたつ デンマーク生まれの今年36歳になるズナイダーが弾くエルガーの協奏曲 が見事な演奏で名器グァルネリを駆使してエルガーの難曲をさらりと 弾きのける手腕はさすが、以前にN響と東響などとの共演で2度ほど彼の 演奏を聴いたが(ブラームス他)相変わらずの健在ぶりを感じた。 そしてユロフスキの指揮する「冬の日の幻想」の演奏がこれまた見事、 チャイコフスキーの若書きの作品でそれぞれの楽章がバレエ音楽のような 美しい旋律が散りばめられ、また若々しいリズム感覚が特徴の作品だが ユロフスキのスケールを感じさせる描写力のある指揮に コンセルトヘボウのオケが実に巧みな演奏で応えている。 本当にこのオーケストラは変幻自在に指揮者のカラーを 見事に生かした表現演奏をする。 世界のベスト・ワン・オーケストラ(イギリスで) に選ばれたのも大いに納得する。 ズナイダー ヴァイオリン協奏曲ロ短調作品61 エルガー作曲 (50分16秒) (ヴァイオリン)ニコライ・ズナイダー 交響曲第1番ト短調作品13「冬の日の幻想」 チャイコフスキー作曲 (43分13秒) (管弦楽)ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 (指揮)ウラディーミル・ユロフスキ ~2010年5月6日オランダ・アムステルダム・コンセルトヘボウで収録~ (オランダ放送協会提供) いつも応援クリックありがとうございます。♪

2011年01月07日

コメント(2)

-

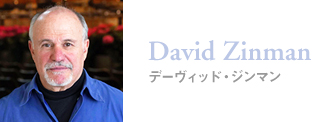

D・ジンマン&ロイヤル・コンセルトヘボウ演奏会(NHK-FM)

今週火曜日からの海外オーケストラ特集は ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団の第1日目は チューリッヒ・トーンハレ管弦楽団の音楽監督でベートーヴェン やシューマンの交響曲集でノン・ビブラートの颯爽とした演奏で 一躍注目を集めたディーヴィッド・ジンマンが登場 数年前にN響定期で一度だけお目にかかっているがCDではよく聴く 指揮者ではあるので期待して聴いた。 コンセルトヘボウ相手にもやはりノン・ビブラートでの演奏で ベートーヴェンの交響曲第1番はさすがに手馴れた演奏で素晴らしい、 後の第4番や第7番第8番の息吹を予感させるリズムの妙を生き生きと 感じさせる演奏でコンサートの最初に演奏された作品だが実はこれが 本日の一番の興味を惹いた演奏であり 続くベルリオーズの歌曲集「夏の夜」は何度聴いても どうも小生の感性に合わない作品なのでノーコメント レスピーギの交響詩「ローマの松」、 オーケストラの醍醐味が遺憾なく発揮される作品なのだが 如何せん窮屈な演奏で現在のビブラートをかけたゴージャス流麗な 演奏を聴きなれた耳ではどうも満足感に乏しい結果となった。 オケの弦も頑張ったけど自慢の管楽器が遠慮気味な演奏で彼らも 実は欲求不満ではなかったかと余計な心配までしてしまう。 ジンマンが指揮するならシューマン交響曲第2番か第3番「ライン」 あたりを演奏して欲しかった。 2日目はロンドン・フィルの音楽監督を務める ウラディーミル・ユロフスキが登場する。 オペラでも活躍中の劇的な表現力を持つ指揮者だけに期待しよう。 交響曲第1番ハ長調作品21 ベートーベン作曲 (24分23秒) 歌曲集「夏の夜」作品7 ベルリオーズ作曲 (32分29秒) (メゾ・ソプラノ)マリア・リッカルダ・ウェッセリング 交響詩「ローマの松」 レスピーギ作曲 (23分03秒) (管弦楽)ロイヤル・コンセルトヘボウ管弦楽団 (指揮)デーヴィッド・ジンマン ~2010年6月9日オランダ・アムステルダム・コンセルトヘボウで収録~ (オランダ放送協会提供) いつも応援ありがとうございます。♪

2011年01月06日

コメント(0)

-

「皇帝ティトゥスの慈悲」チューリッヒ歌劇場2005年

4日に仕事始めで出勤したが今日5日はお休みということで モーツァルトの最後のオペラ「皇帝ティトゥスの慈悲」を聴く。 スイス・チューリッヒ歌劇場での公演 モーツァルト 歌劇「皇帝ティトゥスの慈悲」全2幕(ローマ皇帝ティトゥス):ヨナス・カウフマン(ヴィテルリア):エヴァ・メイ(セスト):ヴェッセリーナ・カサロヴァ(セルヴィリア):マリン・ハルテリウス(アンニオ):リリアーナ・ニキテアヌ(プブリオ):ギュンター・グロイスベック(管弦楽&合唱):チューリッヒ歌劇場管弦楽団&合唱団(指揮):フランツ・ウエルザー・メスト (演出):ジョナサン・ミラー ~2005年6月スイス・チューリッヒ歌劇場~ モーツァルトの最後のオペラとして知られてはいるが あまり上演機会に恵まれているとは言えない、、幸い小生は芸大奏楽堂の公演と新国立劇場での二期会公演と 過去に2度も生舞台の鑑賞の機会を得ている。 今回の鑑賞はNHK-BSハイビジョンで放送された録画DVDで 5年ぶり2回目の鑑賞となる。 レチタティーヴォの部分がすべてセリフで奏されてモーツァルトの 軽快な音楽がより楽しめる工夫だ。 ウエルザー・メストの指揮にチューリッヒのオケたちも陰影のある 音楽作りでお見事。 ジョナサン・ミラーの演出は意外に堅実で二期会公演のコンヴィチュニー 演出の方が派手目かな、むしろ現代風の衣装で奏楽堂で聴いた 藝大オペラ公演の演出と似たような感じ。 6人の主要なキャストたちは皆、素晴らしくカウフマンの安定した歌唱力と エヴァ・メイ、ヴェッセリーナ・カサロヴァ、リリアーナ・ニキテアヌの それぞれの二重奏などは特に見事な歌唱の競演でうならせる。 「ティト」に限らずモーツァルトの数々のオペラのチューリッヒ歌劇場 での公演はとても素晴らしい演奏が多い。 時間のある時にチューリッヒ歌劇場公演のモーツァルト・オペラを 聴きかえしてみたい。 いつも応援ありがとうございます。♪

2011年01月05日

コメント(0)

-

第54回NHKニューイヤー・オペラコンサートを聴く(NHK-FM)

今日から仕事始めです。 昨日のNHK-FM放送から 毎年恒例の日本のオペラ界の第一線で活躍の歌手が一同に集う NHKニューイヤー・オペラコンサート 今年はドイツ及びロシア系の作曲家の作品が珍しく演奏されない、 個人的にはやや小粒の印象が否めなかった・・・ やっぱりワーグナーのオペラは入れてもらわないと(笑) 紅白歌合戦になぞらえると今年は圧倒的に紅組の勝ちでしょう。 (暮れの紅白は白組の勝利でしたが) 木下美穂子さんが断然素晴らしい歌唱で余裕のある歌いっぷり、 表現に一段の幅が出来た感じ、 そして若き歌姫、松田奈緒美さんの細やかで、 然しながら豊かな表現力のトスカ、素晴らしかった。 大好きなお二人の林さんの歌唱もお見事でした。 男声歌手では黒田 博さんがやわらかな歌唱で印象に残った。 アリス・沙良・オットーちゃんのピアノはそれなりでした。 映像も録画してあるので、いずれワインとともに鑑賞します。(笑) 第54回NHKニューイヤーオペラコンサート (バレエ)東京シティ・バレエ団 (合唱)二期会合唱団、藤原歌劇団合唱部、新国立劇場合唱団 (合唱指揮)佐藤 宏 (指揮)広上淳一 (管弦楽)東京フィルハーモニー交響楽団第1部 ヴェルディ 歌劇「アイーダ」から 「エジプト」と「イジスの神に栄光あれ」 合唱 グノー 歌劇「ロメオとジュリエット」から 「わたしは夢に生きたい」 幸田浩子(ソプラノ)ジュリエット/東京シティ・バレエ団 マスネ 歌劇「ウェルテル」から オシアンの歌 「春風よ、なぜわたしを目覚ますのか」 望月哲也(テノール)ウェルテル モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」から 酒の歌「みんな楽しくお酒を飲んで」 黒田 博(バリトン)ドン・ジョヴァンニ モーツァルト 歌劇「ドン・ジョヴァンニ」から 二重唱「お手をどうぞ」 林 正子(ソプラノ)ツェルリーナ /黒田 博(バリトン)ドン・ジョヴァンニ ロッシーニ 歌劇「タンクレーディ」から 「恭しくあがめ奉る公正なる神よ」 高橋薫子(ソプラノ)アメナイーデ/合 唱 サン・サーンス 歌劇「サムソンとデリラ」から 「あなたの声に心は開く」 林美智子(メゾ・ソプラノ)デリラ ジョルダーノ 歌劇「アンドレア・シェニエ」から 「ある日、青空をながめて」 水口 聡(テノール)シェニエ プッチーニ 歌劇「トスカ」から 「歌に生き、恋に生き」 松田奈緒美(ソプラノ)トスカ プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」から 「誰も寝てはならぬ」 福井 敬(テノール)カラフ/合 唱 プッチーニ 歌劇「ボエーム」から 「さようなら」~第3幕の幕切れ 砂川涼子(ソプラノ)ミミ/樋口達哉(テノール)ロドルフォ 臼木あい(ソプラノ)ムゼッタ/宮本益光(バリトン)マルチェルロ第2部 リスト生誕200年 リスト リゴレット・パラフレーズ アリス・紗良・オット(ピアノ)第3部 ヨハン・シュトラウス 喜歌劇「こうもり」から 「夜会は招く」&「お客を呼ぶのはわたしの趣味で」 合 唱&小山由美(メゾ・ソプラノ)オルロフスキー公 リヒャルト・シュトラウス 歌劇「ばらの騎士」から オックス男爵のワルツ~第2幕の幕切れ 妻屋秀和(バス)オックス男爵 /森山京子(メゾ・ソプラノ)アンニーナ/東京シティ・バレエ団 チレーア 歌劇「アルルの女」から 「ありふれた話」(フェデリコの嘆き) 佐野成宏(テノール)フェデリコ カタラーニ 歌劇「ワリー」から 「さようなら、ふるさとの家よ」 木下美穂子(ソプラノ)ワリー ヴェルディ歌劇「マクベス」から 「裏切り者め!」~「哀れみも、誉れも、愛も」 堀内康雄(バリトン)マクベス ヴェルディ歌劇「椿姫」から 乾杯の歌「友よ、さあ飲みあかそう」 「ああ、そはかの人か」~「花から花へ」 大村博美(ソプラノ)ヴィオレッタ /福井 敬(テノール)アルフレード/合 唱 ヨハン・シュトラウス 喜歌劇「こうもり」から 「ぶどう酒の燃える流れに」 全員合唱 ~2011年1月3日NHKホール~ いつも応援クリックありがとうございます。♪

2011年01月04日

コメント(4)

-

浅草界隈&東京スカイツリー

正月も3日目、今日も晴天に恵まれて今年初めての外出 西武池袋線(所沢-池袋)、山手線(上野)、メトロ銀座線と 乗り換えて浅草駅へ 浅草寺への入り口、雷門からすでに物凄い混雑なので 浅草寺参詣はパスして東武浅草駅方向、東京スカイツリー方面へ 以下は写真のみで音楽のないブログです。(笑) 登場する建物は建築中の東京スカイツリー、アサヒビール社屋 アサヒビール・アネックス、隅田川、吾妻橋、首都高6号線など いつも応援クリックありがとうございます。♪

2011年01月03日

コメント(0)

-

「コジ・ファン・トゥッテ」ザルツブルク2009(DVD)鑑賞

2011年正月2日目も大変良いお天気です。 といっても未だ家から一歩も出てませんが。(笑) 今日も楽しいオペラを鑑賞、正月早々死人が出るオペラは敬遠、(爆! クラウス・グート演出によるザルツブルク音楽祭 ダ・ポンテ三部作のひとつ、歌劇『コジ・ファン・トゥッテ』 グートの演出は現代風の斬新な非常に明るい舞台で 歌手はパーションとレーティプーに米国のメッゾ・レナードと ベッシュと若手たちの組み合わせにベテランのスコウフスの ドン・アルフォンソ(実に存在感あふれるアルフォンソを演じている)、 芸達者なプティボンのデスピーナと(正直スコウフスとプディポンの二人が 若手歌手たちを喰ってしまったきらいもあるが・・・) まことに配役も決まっていて素晴らしい舞台に仕上がっている。 そしてアダム・フィッシャーの堅実な指揮にウィーン・フィルが軽妙な 音楽を奏でているのも特筆。 2008年のウィーン国立歌劇場来日公演(ムーティ、フリットリ他) も素晴らしかったが別の意味で若々しいキャストによる本公演も 捨てがたい公演です。♪ モーツァルト:歌劇『コジ・ファン・トゥッテ』全2幕 ミア・パーション:(S フィオルディリージ) イザベル・レナード:(Ms ドラベッラ) トピ・レーティプー:(T フェランド) フローリアン・ベッシュ:(Br グリエルモ) ボー・スコウフス:(Br ドン・アルフォンソ) パトリシア・プティボン:(S デスピーナ) (合唱)ウィーン国立歌劇場合唱団 (管弦楽)ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 (指揮)アダム・フィッシャー (演出)クラウス・グート (装置)クリスティアン・シュミット (衣装)アンナ・ゾフィー・トゥマ 収録時期:2009年7月~8月ザルツブルク祝祭大劇場 収録時間:191分 いつも応援クリックありがとうございます。♪

2011年01月02日

コメント(2)

-

A HAPPY NEW YEAR 2011&喜歌劇「こうもり」(DVD)鑑賞

新年明けましておめでとうございます。 いつもご訪問くださる皆さんにとっても素敵な一年でありますように♪ きょうは孫の奏くん一家がやって来ます。 早いもので今年は小学生になります。ピッカピッカの1年生です。(笑) 楽しい小学校生活をおくれるといいね。♪ さて元旦の音楽聴き始めはヨハン・シュトラウス2世の「こうもり」 カラヤンやクライバーの指揮など名盤が目白押しですが 今回はカール・ベームが指揮した映画版で音声は別セッション、 役者揃いの文字通りの楽しい喜歌劇「こうもり」です。 豪華な歌手たちの見事な演技と優れた歌唱は文句なしの素晴らしさ、 オルロフスキーにヘルデン・テノールで一世風靡した ヴィントガッセンが出演、独特なキャラのオルロフスキーを演じている。 そして高貴な品格を漂わせるヤノヴィッツのロザリンデ、 間抜けな主人公を軽妙にに演じたヴェヒターのアイゼンシュタイン、 オペレッタで大活躍のホルムのチャーミングなアデーレ、 コミカルで芸達者なクンツの刑務所長など映像が別撮りとはいえ 皆さん名演技を披露しています。 それと演出のオットー・シェンク自身が語り手と酔っ払いの 看守フロッシュ役を楽しげに演じているのも見ものです。 指揮は堅物イメージのベーム爺さんですが ウィーン・フィルを相手に楽しんでいるさまが目に浮かぶようで オーケストラも流石にウィーンの本場の実力を遺憾なく発揮している。 録音も多少硬質の音色だが明快な分離の良さで未だに色褪せない名盤。 ヨハン・シュトラウス2世 喜歌劇『こうもり』全3幕 エバーハルト・ヴェヒター:(アイゼンシュタイン) グンドゥラ・ヤノヴィッツ:(ロザリンデ) レナーテ・ホルム:(アデーレ) エーリッヒ・クンツ:(刑務所長フランク) ヴォルフガング・ヴィントガッセン:(オルロフスキー侯爵) ヴァルデマール・クメント:(歌手アルフレード) ハインツ・ホレチェック:(ファルケ博士) オットー・シェンク:(看守フロッシュ) エーリッヒ・クッシャー:(弁護士ブリント) シルヴィア・ラカン:(女優イーダ) (合唱&バレエ)ウィーン国立歌劇場合唱団&バレエ団 (管弦楽)ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 (指揮)カール・ベーム (演出)オットー・シェンク (制作)1972年 いつも応援クリックありがとうございます。♪

2011年01月01日

コメント(10)

全19件 (19件中 1-19件目)

1

-

-

- オーディオ機器について

- ◎オーディオ スピーカー 密閉型 サブ…

- (2025-04-30 16:36:00)

-

-

-

- きょう買ったCDやLPなど

- 櫻坂46 2nd Album『Addiction』を買…

- (2025-04-28 23:14:17)

-

-

-

- X JAPAN!我ら運命共同体!

- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…

- (2024-07-25 18:16:12)

-