カテゴリ: カテゴリ未分類

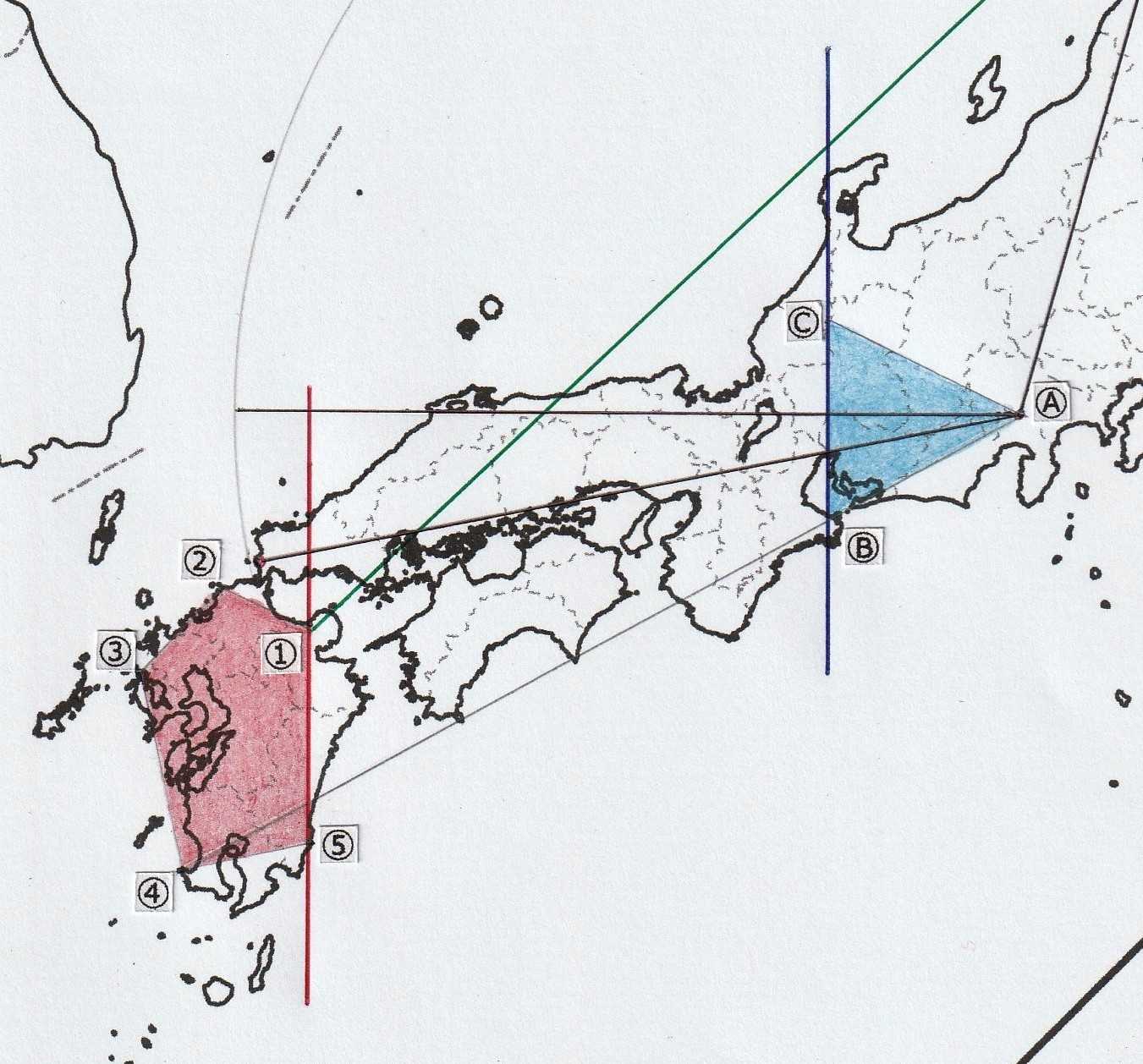

さて、この連載の最終章(下)は、まずは冒頭画像の白地図に示した「二本の南北軸」から解説していくことにしよう。

既に当連載の(上)と(中)を読んだ方にはお分かりのように、左側の「赤線」で示した南北軸は、 「山口⇔《宇佐》を貫く【冬】の南北軸」を上下に伸長させた 《山口と九州を貫く【冬】の南北軸》となっており、右側の「青線」で示した南北軸は 「白山⇔《伊勢》を貫く【夏】の南北軸」を、同じく伸長させた軸線となっている。

いわゆる「四季」において、「冬」は「陰」にして「夏」は「陽」なので、この「陰」と「陽」の二本の南北軸が示された地図を俯瞰して見ることで、『陰陽統合』の全体像を把握する”てがかり”になるのではないかと考えている。

そこで今回は、地図上の「赤の南北軸」に接触する将棋の駒のような形状の「五角形(赤)」と、「青の南北軸」に接触する「三角形(青)」に関して、それぞれ”天体の地上投影”という観点から解説を試みていくことにした。

ではまず「五角形(赤)」についてだが、これは当日記でも何度か取り上げてきたが、天体の「ぎょしゃ座」が「九州」に投影された姿を示している。つまり「五角形」の5つの頂点に配した①~⑤の番号が「ぎょしゃ座」を構成する主要な5つの星と、それぞれの投影地を示しているというわけだ。(※以下に記載)

①天体「カペラ」⇔地所「宇佐神宮」・②天体「メンカリナン」⇔地所「宗像大社」・③天体「マハシム」⇔地所「赤崎岳」・④天体「エルナト」⇔地所「野間岬」・⑤天体「ハッサレー」 ⇔地所「鵜戸神宮」

かつて以下の紹介書籍を参考に、上記の「ぎょしゃ座」を構成する主要な5つの星々が、それぞれ地上投影された聖地とされる地所を訪れたことがあった。(※その際の聖地散策は以下の関連記事に詳しい)

結果として、九州全域を「ぎょしゃ座」の投影地とする世界観を体得した感覚となり、特にこの連載の(1)でも取り上げた〔御許山〕を神体山とする「宇佐神宮」の御神域が、「ぎょしゃ座」の一等星「カペラ」の投影地だと私的に感得することができた。

また近年には、「宇佐神宮」の境内にあった神宮寺「弥勒寺」の本尊「弥勒如来像」が暗示していたかの如く、”兜率天”に上生して悟りの境地に達した「弥勒如来」の本質を「カペラ」と認識、さらにごく最近では、”古事記神話”において天地初発の神とされた「天之御中主神」の本質を、天頂の最も近くで輝く一等星「カペラ」と認識するに至ったのであった。

☆関連記事・・・ 【真理探究】37年

☆関連記事・・・ 「天之御中主神」の本質は”ぎょしゃ座”の「カペラ」なり!

では次に、冒頭地図の右側に示した「青の南北軸」に接触する「三角形(青)」に関してである。

この「三角形(青)」について下記の紹介書籍を参考にすると、「おおいぬ座」の一等星「シリウス」は、実は連星となっていてABCの区別ができ、著者の洞察によると「シリウスA」の投影地が「富士山(地図のⒶ)」、「シリウスB」の投影地が「朝熊山(地図のⒷ)」、そして「シリウスC」の投影地が「白山(地図のⒸ)」ということであった。

著者の洞察が深すぎるためか、書籍購入の当初から受け入れ難かったのではあるが、最近になってアフリカの”ドゴン族”が伝える「シリウスB」の伝承を再確認する機会があり、がぜん注目することになった次第。

そこで以下、その”ドゴン族”が伝承する「シリウスB」について、簡単に記しておこう。

・・・ドゴン族は「シリウスB」を「ポ・トロ」と呼び、全天で最も重要な星として崇めていた。 彼らは「シリウスA」を焦点にして”50年周期”で楕円軌道を描いてまわるこの「シリウスB」を、宇宙の中心に置いている。この星が宇宙におけるあらゆる創造の出発点だという。

「ポ・トロ」

は天空の中でいちばん小さい星だが、いちばん重い星でもあるという。「サガラ」という地球上のすべての生物が集まっても持ち上げられない重い物質でできており、「地上のすべての鉄に匹敵する」重さの物質だという。・・・

ちなみに 「シリウスB」は「シリウスA」の伴星であり、その 伴星の天文学的な性質が確認され、最初の「白色矮星」とされたのは1925年のことであり、 1立方センチあたり1トンという非常に重い金属製の物質でできていることも判明したということである。

ちなみに 「シリウスB」は「シリウスA」の伴星であり、その 伴星の天文学的な性質が確認され、最初の「白色矮星」とされたのは1925年のことであり、 1立方センチあたり1トンという非常に重い金属製の物質でできていることも判明したということである。

※紹介書籍・・・書名『シリウス星と謎の古代空間』・伊東宏之 著(文芸社2004年初版)

☆関連記事・・・ シリウスと日本・・・

そして、この期に及んで・・・そうえいば「朝熊山(地図のⒷ)」が「シリウスB」の投影地だった・・・と脳裏に浮上し、上記内容を今回の記事に載せることにした次第である。

いずれにしても冒頭地図に示したように、「ぎょしゃ座」の”五つ星”が投影した九州の「五角形(赤)」と、「シリウス」のABCが投影した近畿~中部地方にかけての「三角形(青)」の、その二つの形のそれぞれの一辺が、私的に見出せた「赤の南北軸」と「青の南北軸」に、それぞれ見事に重なっていたことについては、図形等を地図上に描く過程で私自身が驚いたことでもあった。

そして冒頭地図に描いた図形を制作後、改めて地図を眺めていると・・・”ぎょしゃ座”の「カペラ(ニギハヤヒ)」が「御許山(宇佐神宮)」に投影され、”おおいぬ座”の「シリウスB(セオリツヒメ)」が「朝熊山(伊勢神宮)」に投影されていたとは・・・などという思いが湧いてきて、それと同時に自身の心中に浮かんできたビジョンが、一等星「カペラ」を筆頭とし一等星「シリウス」を尻尾とする「冬の星座を構成する星々」(冬のダイヤモンド)であった。

☆関連記事・・・「 冬の星座」に隠された古代信仰

それでは次に、地図上の「富士山=Ⓐ」から「野間岬=④」を結ぶ軸線に注目してみよう。

これは 前回日記 において、このⒶと④を結ぶ軸線上にあるⒷの「朝熊山」の山頂にて、富士山の山頂から昇る”夏至の御来光”を拝めると記したが、その軸線を「朝熊山=④」から反対方向(真西から約30度南に寄せた方向)に「野間岬=④」まで延長したものである。

上記の軸線は、下の紹介書籍を参考に示したわけだが、ここで重要な視点は、この軸線が「古事記」の〔天孫降臨〕の神話物語を象徴する軸線だということである。

つまりこの軸線には、富士山頂から昇る”夏至の太陽”が「ニニギノミコト」を象徴し、その”夏至の朝日の光芒”は、観測地点の「朝熊山」から紀伊半島を経て、四国の「室戸岬」や「足摺岬」を経由し、最終到達点にして後に妻となった「コノハナサクヤヒメ」の出生地とされる「野間岬」(古事記では”笠沙の岬”)まで届くという意味合いがあり、この神話物語を構想した”天体観測”や”地文測量”にも明るい編纂者の深い意図が読み取れるというわけだ。

そして「夏至の朝日」たる「ニニギノミコト」と結婚した「コノハナサクヤヒメ」は、「夏至の朝日」を迎える「富士山」という御山そのものと認識され、当山の麓に「 木花之佐久夜毘売」を主祭神とする 駿河国一宮「富士山本宮 浅間神社」が鎮座しているわけだが、その富士山の山頂から昇る「夏至の朝日」を展望できる打ってつけの場所が、伊勢の「朝熊山」の山頂だったということである。

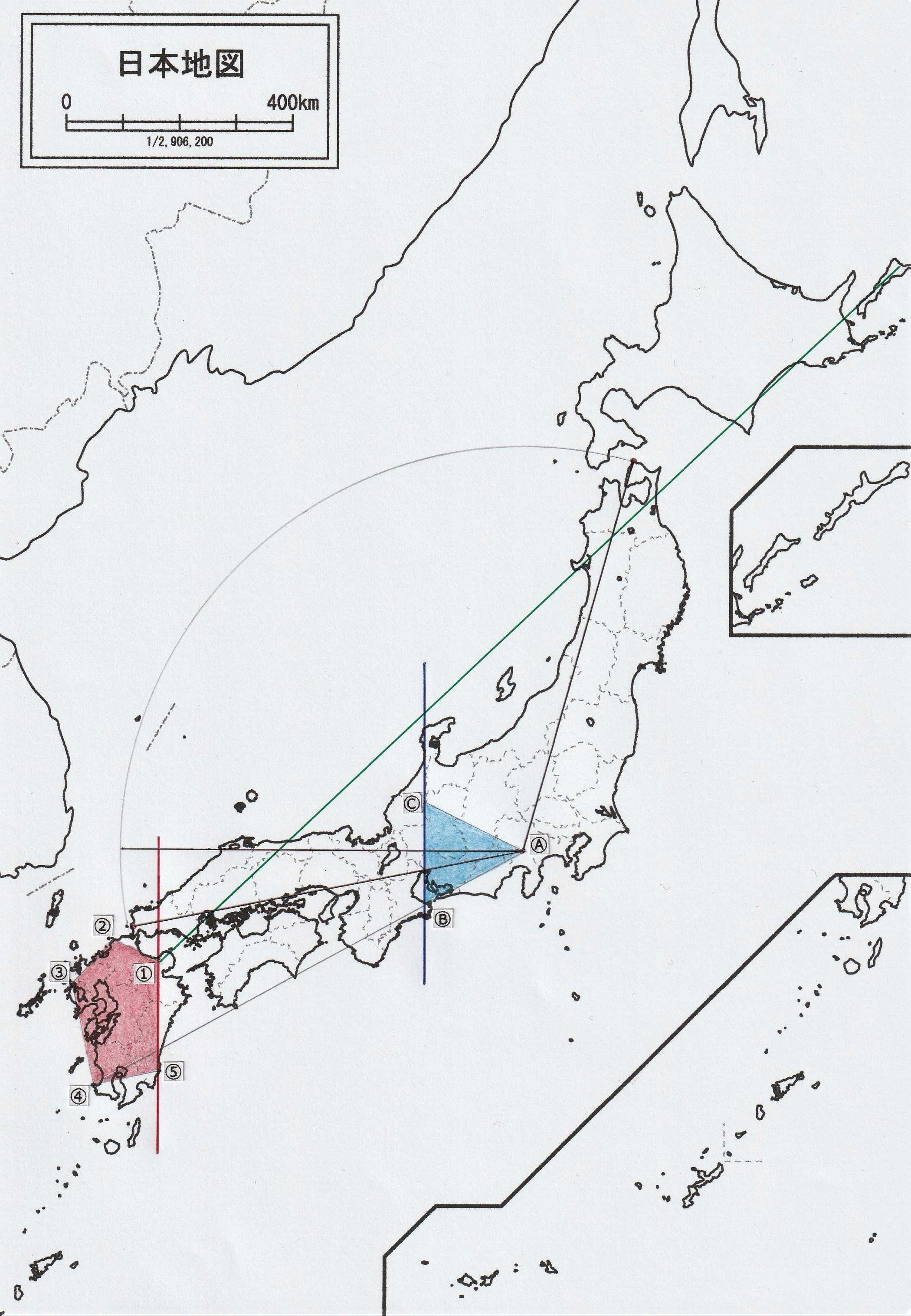

さて上の画像は、日本列島の白地図に描いた図形を含む全体を掲載したものだ。(※冒頭地図の全体像)

Ⓐの「富士山」を要に、”本州最西端”の「毘沙ノ鼻(山口県下関市)」から”本州最北端”の「大間崎(青森県下北郡)までを、扇が開いた形状に円弧を描いた図形が確認できると思う。

また「富士山=Ⓐ」から真東となる島根県の出雲方面に向かって東西軸を引いてあるが、この「富士山と出雲を結ぶ東西軸」を扇状の円弧図形(上記)に加えて”ワンセット”となっている。

つまり今、実際に手元に「扇子」があったとして、閉じた扇子の要が「富士山」で先端は”本州最西端”の「毘沙ノ鼻」、そして音を立てて一本の骨を捲った位置(東西軸)の先端が、陸上ではおよそ「出雲大社」(島根県出雲市)に当たり、扇子を全開した先端が”本州最北端”の「大間崎」に当たるというわけだ。

☆関連記事・・・ 観えてきた「扇(奥義)」(上)

上のリンク記事の「観えてきた扇」とは、”平成18年度 文化庁芸術祭 参加公演”となった『 媼(おうな)~日の出扇に寿ぎて~』に係る「演舞(日本舞踊)」のための取材旅行に、私も運転手の一人として同行し、列島各地の要所を巡る過程で自身の脳裏に浮上した「富士山」を”扇の要”とする《扇の型》であった。

そして最後に残った軸線が、日本列島の西南部となる「国東(くにさき)」から東北は北海道の北方領土となる「国後(くなしり)」までを結んだ「緑の艮坤線」である。

実は他にも描きたい線なり図形があったのだが、なぜか締め括りはこの「緑の艮坤線」になった。この”緑の軸線”を引いてから分かってきたのは、この「緑の艮坤線」が上記の「富士山」を”扇の要”とする《 扇(女性原理)》を、常に守護し日本全体を警備している《 笏(男性原理)》に思えてきたから不思議である。

☆関連記事・・・ 「国東」と「国後」を結ぶ《艮坤線》

さあ今一度、この日本地図の全体像を眺めてみよう。今の私には、一年間の太陽運行を”日本神話”を踏まえ二分して観た場合、冬至から夏至までの半年の期間を「アマテラス」という神名が象徴し、そして夏至から冬至までの半年の期間を「スサノヲ」という神名が象徴しているように感じる。

それは例えば、神話物語において「アマテラス」が活躍する「天の岩戸開き」の場面では、「冬至」の日の出を暗示する舞台設定であるし、「スサノヲ」はよく”暴風雨”に擬えられるが、「夏至」を過ぎた頃から台風シーズンに入るので、「陰」と「陽」が織り成す一年間の太陽運行を、臨場感あふれる物語として編纂されたのではないかと考えている。

いよいよ最後に『陰陽統合』の、皆で『統合』へ向かう”道しるべ”を示すことになるわけだが、それはやはり当日記で何度も唱えてきた【旧暦】、すなわち【太陰太陽暦】を基盤とする”生活を取り戻す”ということだ。

この【太陰太陽暦(旧暦)】とは、まさに「月(陰)の暦」と「太陽(陽)の暦」を、ものの見事に分け隔てなく『統合』した暦であり、江戸時代には世界最高峰の【旧暦】が日本で誕生しているのである。

☆関連記事・・・ 『旧暦』の復活する時代へ

ここで”生活を取り戻す”とは、維新後に西欧化の大波に呑まれるかたちで明治5年の太陽暦を採用した以前の、江戸時代の末まで日本列島の津々浦々まで浸透していた【旧暦】を、ふたたび社会生活の基盤に据え直し、個人や家族はもちろん地域社会の活性化に役立てていくということである。

当然この【旧暦(太陰太陽暦)】の活用は、日本社会はもちろんのこと、世界人類への社会貢献にも役立つことになるのではないかと考えている。ここで『陰陽統合』への”道しるべ”として、再度『旧暦のすすめ』を訴えて、この連載を締めることにした。最後までお付き合いいただき、ありがとうございます。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日

2023年06月19日 20時33分53秒

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

PR

X

サイド自由欄

《 立体工作のご案内 》「綿棒」で立体を作ってみよう!

http://plaza.rakuten.co.jp/opektal/diary/201209180000/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆【YouTube】『スケルトン立体』を作って楽しもう!

No.1…《綿棒工作》の「準備編」(以下のURL)

https://www.youtube.com/watch?v=uAtddr1KZWU&t=216s

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎【Facebook】(以下のURL)

https://www.facebook.com/yuichi.yamamoto.10485

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*livedoorブログ(造形作品の紹介など)

http://blog.livedoor.jp/tyctm237/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎連絡先

tyctm237★yahoo.co.jp

(ご連絡の際は★を@に)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

http://plaza.rakuten.co.jp/opektal/diary/201209180000/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

☆【YouTube】『スケルトン立体』を作って楽しもう!

No.1…《綿棒工作》の「準備編」(以下のURL)

https://www.youtube.com/watch?v=uAtddr1KZWU&t=216s

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎【Facebook】(以下のURL)

https://www.facebook.com/yuichi.yamamoto.10485

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

*livedoorブログ(造形作品の紹介など)

http://blog.livedoor.jp/tyctm237/

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

◎連絡先

tyctm237★yahoo.co.jp

(ご連絡の際は★を@に)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

© Rakuten Group, Inc.