PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 茅ヶ崎市歴史散策

厳島神社の後、近くにある円蔵寺へ。

4月11日(月) 17:02

円蔵寺(えんぞうじ)

所在地:神奈川県茅ケ崎市十間坂1丁目3-21

国道1号を背後にする「高野山 真言宗 円蔵寺」で真言宗の寺。この山門は南側にある。

茅ヶ崎山 円蔵寺

御本尊 薬師如来 厄除秘鍵大師(やくよけひけんだいし)

宗 派 高野山真言宗 立教開宗は大同二年(807)

総本山 高野山金剛峯寺 和歌山県伊都郡高野町

宝亀五年(774)六月十五日 香川県善通寺市で御誕生

承和二年(835)三月二十一日 高野山奥之院に御入定

御宝号 南無大師遍照金剛

教義と信仰

宇宙のすべてのものは 大日如来のいのちの顕われであり このいのちの世界をあらわして

いるのが曼荼羅です。

高野山真言宗の教えは いのちの平等と尊厳をさとり 大日如来の智慧をこの世に実現する

ために 生かせいのちを実践し共存共生の世界をめざすことにあります。

本宗の御宝号念誦運動は 弘法大師の共利衆生の精神に立って すべてがいのちを共にして

いる社会の福祉をめざす具体的な活動です。

弘法大師は未来永劫にわたって衆生を救済すると御誓願され高野山奥之院に入定留身されて

務めであり喜びです。

山門手前右側に立つ石柱には「厄除 秘鍵大師 圓蔵寺」

山 門

山門の扁額「茅崎山」

山門から本堂を望む

寺は文安2年(1445)に没した善誉が中興の祖であると伝えられている。もとは本村5丁目にあ

ったが大正12年(1923)の関東大地震で倒壊し、昭和4年に現在地に移設した。

境内に立つ「修行大師像」

修行大師像前に「同行二人 四国八十八ヶ所霊場順拝記念」

側面には、昭和六十一年五月十二日 ~ 十八日

昭和六十年五月十五日 ~ 二十一日 修行

参加者の名前が刻まれている。

本 堂

本堂の扁額「茅ヶ崎山 円蔵寺」

見事な龍の彫り物

木鼻の龍

本堂前から南側の山門

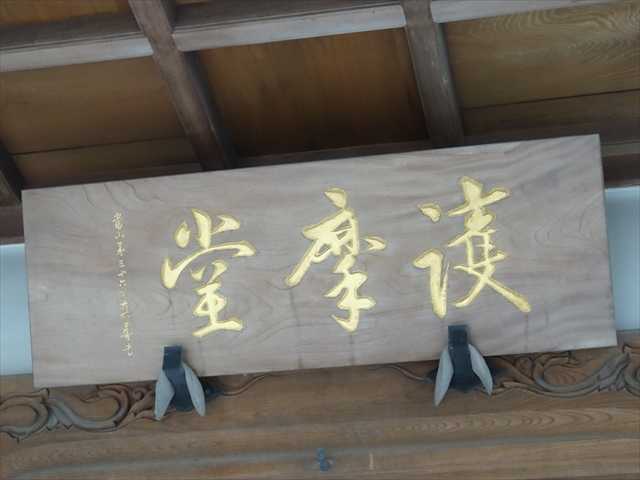

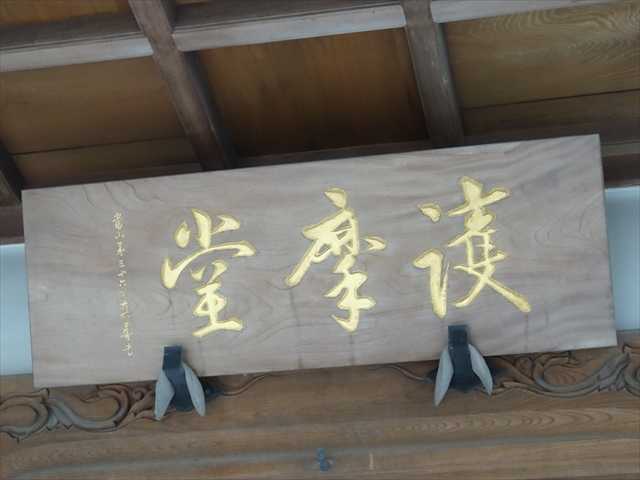

山門を入り右側に建つ「護摩堂」

護摩堂の扁額「護摩堂」

護摩堂の前の石柱には「奉修八千枚護摩供成満之碑」と刻まれている。

護摩堂前のサクラは既に満開を過ぎていた。

護摩堂右奥に像が立つ。

護国忠魂碑と乃木希助大将の像

忠魂碑は、御影石製、茅ヶ崎村兵事会が明治38年10月16日に建立したもので、日清・日露及び

日支事変における戦没者13柱(日清役2柱、台湾土匪征役2柱、日露役8柱、日支事変1柱)が合

祀されている。 当初、茅ヶ崎小学校に建立されたが、戦後同寺へ移設された。

忠魂碑の隣には、昭和10年に建立された乃木将軍石造がある。いずれも御影石製である。

乃木将軍像は、昭和10年に建立された御影石製である。

碑高370㎝、幅93㎝、厚さ47㎝、台石50㎝、基壇110㎝。

乃木希助大将の特徴をとらえた像である。

像の手前に「水師營のなつめの木」が植えられている。

水師營の会見

旅順開城約なりて 敵の将軍ステッセル 乃木大将と会見の所はいづこ水師營庭に一本

なつめの木 弾丸跡もいちじるくくずれ残れる民屋に今ぞ会見る二将軍 乃木大将は

おごそかに 御恵深き大君の大詔伝うれば 彼かしこみて謝しまつる

昨日敵は今日の友 語る言葉もうちとけて 我はたゝへつ彼の防備 彼はたゝへつ我

が武勇 礼正して言い出でぬ この方面の戦闘に 二子を失い給いつる閣下の心如何

にそと

二人の我子をそれぞれに死所を得たるを喜べり これぞ武門の面目と大将答へ

力あり両将畫餉共にして 尚も畫せぬ物語

我に愛する良馬あり 今日の記念に献ずべし 好意謝するに余りあり

戦の掟に従いて 他日我手に受領せば 永くいたわり養わん

さらばと握手ねんごろに 別れて行くや右左 つゝ音絶へし砲台に

ひらめき立てり日の御旗

平成十九年十二月建立

中澤 菊治

2019年6月25日(火)に「 中国・東北地方八日間の旅 」👈 で、「二〇三高地、水師營」を旅して

おりこの時のブログを参照願います。👈 をクリック。

こちらは「二〇三高地 血染の岩片」。

同じ場所の隣に「元 招魂社 鳥居片」が置かれていた。

右側に護摩堂、正面に山門

境内の隅に「当山旧本堂 礎石」

円蔵寺は昔 茅ヶ崎市本村1095番地にありました。大正十二年の関東大震災で倒壊しました。

境内に立つ「五重石塔」

境内の八重桜が満開になっていた。

ズームアップ

小さな社の地蔵には花が供えられていた。

境内の西側に並ぶ、地蔵と、六地蔵

六地蔵

境内の南側には「相模国準四国 八十八ヶ所」の社

相模国準四国 八十八ヶ所

第七十六番 茅ヶ崎村 円蔵寺

御詠歌

さぬきなる遠きこがねをちがさきの まどのくらにおがむかしこき

相模国準四国 八十八ヶ所

第十五番 岡田村 東覚寺

御詠歌

海ならぬ岡田のあきのうちなびき みちもなぎさの波とこそみえ

八重桜越しに本堂

満開まじかの八重桜

本堂左裏に、国道1号沿いの駐車場がある。

同駐車場から山門を望む。

17:10

国道1号側の裏口。東方向を望む。

門前に「高野山 真言宗 円蔵寺」の石柱が建つ。

国道1号の茅ヶ崎駅前交差点角

← 茅ヶ崎市役所 → 茅ヶ崎駅 300m

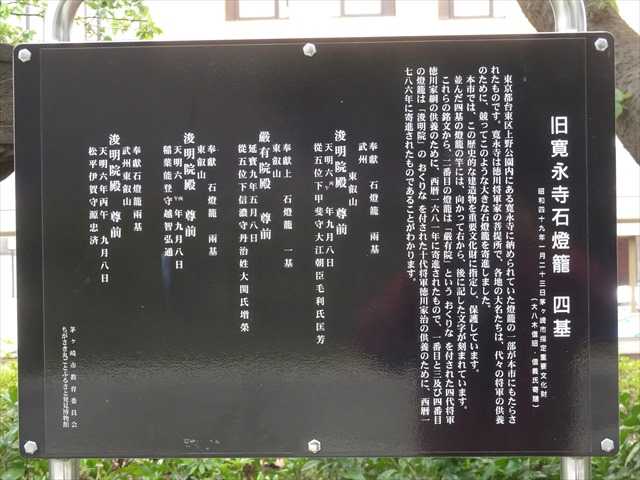

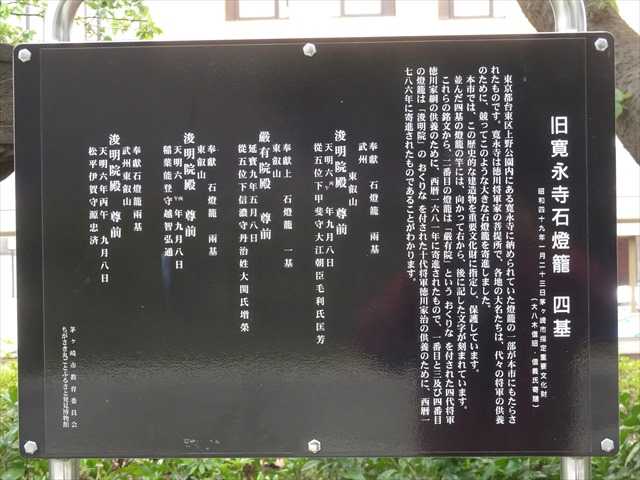

茅ケ崎市役所への通路脇に建つ「旧寛永寺石灯籠 四基」。

旧寛永寺石灯籠 四基

昭和四十九年一月二十三日 茅ヶ崎市指定重要文化財

(大八木信昭・信義氏寄贈)

東京都台東区上野公園内にある寛永寺に納められていた燈籠の一部が本市にもたらされたもの

です。寛永寺は徳川将軍家の菩提所で、各地の大名たちは、代々の将軍の供養のために、競っ

てこのような大きな石燈籠を寄進しました。

本市では、この歴史的な建造物を重要文化財に指定し、保護しています。

並んだ四基の燈籠の竿には、向かって右から、後に記した文字が刻まれています。

これらの銘文から、二番目の燈籠は「嚴有院」というおくりなを付された四代将軍徳川家綱の

供養のために、西暦1681年に寄進されたもので、一番目と三及び四番目の燈籠は「浚明院」の

おくりなを付された十代将軍徳川家治の供養のために、西暦1786年に寄進されたものであるこ

とがわかります。

裏側に廻り、

どの石燈籠も高さが2メートル以上はある大きな石灯籠である。

更に国道1号を帰り一里塚交差点にある「茅ヶ崎一里塚」。

茅ヶ崎一里塚

昭和三十六年八月十五日

茅ヶ崎市史跡指定

徳川家康は関ヶ原の戦いの翌年慶長六年(1601)、東海道に伝馬の制を制定し以後江戸を中心と

した交通網の整備にとりかかりました。

慶長九年(1604)、徳川幕府は東海道などの一里(約四キロ)ごとに塚を築き、客人の目安にしま

した。東海道は江戸の日本橋を起点にしています。茅ヶ崎の塚は日本橋から十四番目にあたり

ます。かつては道の両側にありました。

茅ヶ崎市教育委員会

国道1号の一里塚交差点を左折して一里塚北通りを北上、JR相模線の小出踏切。

Shimachu、ダイソーの入口に地蔵。

この地蔵は昔、先程渡った小出踏切で亡くなられた親族によって建てられたと。

地蔵には赤い帽子等、綺麗な花が供えられていた。

END

4月11日(月) 17:02

円蔵寺(えんぞうじ)

所在地:神奈川県茅ケ崎市十間坂1丁目3-21

国道1号を背後にする「高野山 真言宗 円蔵寺」で真言宗の寺。この山門は南側にある。

茅ヶ崎山 円蔵寺

御本尊 薬師如来 厄除秘鍵大師(やくよけひけんだいし)

宗 派 高野山真言宗 立教開宗は大同二年(807)

総本山 高野山金剛峯寺 和歌山県伊都郡高野町

宝亀五年(774)六月十五日 香川県善通寺市で御誕生

承和二年(835)三月二十一日 高野山奥之院に御入定

御宝号 南無大師遍照金剛

教義と信仰

宇宙のすべてのものは 大日如来のいのちの顕われであり このいのちの世界をあらわして

いるのが曼荼羅です。

高野山真言宗の教えは いのちの平等と尊厳をさとり 大日如来の智慧をこの世に実現する

ために 生かせいのちを実践し共存共生の世界をめざすことにあります。

本宗の御宝号念誦運動は 弘法大師の共利衆生の精神に立って すべてがいのちを共にして

いる社会の福祉をめざす具体的な活動です。

弘法大師は未来永劫にわたって衆生を救済すると御誓願され高野山奥之院に入定留身されて

務めであり喜びです。

山門手前右側に立つ石柱には「厄除 秘鍵大師 圓蔵寺」

山 門

山門の扁額「茅崎山」

山門から本堂を望む

寺は文安2年(1445)に没した善誉が中興の祖であると伝えられている。もとは本村5丁目にあ

ったが大正12年(1923)の関東大地震で倒壊し、昭和4年に現在地に移設した。

境内に立つ「修行大師像」

修行大師像前に「同行二人 四国八十八ヶ所霊場順拝記念」

側面には、昭和六十一年五月十二日 ~ 十八日

昭和六十年五月十五日 ~ 二十一日 修行

参加者の名前が刻まれている。

本 堂

本堂の扁額「茅ヶ崎山 円蔵寺」

見事な龍の彫り物

木鼻の龍

本堂前から南側の山門

山門を入り右側に建つ「護摩堂」

護摩堂の扁額「護摩堂」

護摩堂の前の石柱には「奉修八千枚護摩供成満之碑」と刻まれている。

護摩堂前のサクラは既に満開を過ぎていた。

護摩堂右奥に像が立つ。

護国忠魂碑と乃木希助大将の像

忠魂碑は、御影石製、茅ヶ崎村兵事会が明治38年10月16日に建立したもので、日清・日露及び

日支事変における戦没者13柱(日清役2柱、台湾土匪征役2柱、日露役8柱、日支事変1柱)が合

祀されている。 当初、茅ヶ崎小学校に建立されたが、戦後同寺へ移設された。

忠魂碑の隣には、昭和10年に建立された乃木将軍石造がある。いずれも御影石製である。

乃木将軍像は、昭和10年に建立された御影石製である。

碑高370㎝、幅93㎝、厚さ47㎝、台石50㎝、基壇110㎝。

乃木希助大将の特徴をとらえた像である。

像の手前に「水師營のなつめの木」が植えられている。

水師營の会見

旅順開城約なりて 敵の将軍ステッセル 乃木大将と会見の所はいづこ水師營庭に一本

なつめの木 弾丸跡もいちじるくくずれ残れる民屋に今ぞ会見る二将軍 乃木大将は

おごそかに 御恵深き大君の大詔伝うれば 彼かしこみて謝しまつる

昨日敵は今日の友 語る言葉もうちとけて 我はたゝへつ彼の防備 彼はたゝへつ我

が武勇 礼正して言い出でぬ この方面の戦闘に 二子を失い給いつる閣下の心如何

にそと

二人の我子をそれぞれに死所を得たるを喜べり これぞ武門の面目と大将答へ

力あり両将畫餉共にして 尚も畫せぬ物語

我に愛する良馬あり 今日の記念に献ずべし 好意謝するに余りあり

戦の掟に従いて 他日我手に受領せば 永くいたわり養わん

さらばと握手ねんごろに 別れて行くや右左 つゝ音絶へし砲台に

ひらめき立てり日の御旗

平成十九年十二月建立

中澤 菊治

2019年6月25日(火)に「 中国・東北地方八日間の旅 」👈 で、「二〇三高地、水師營」を旅して

おりこの時のブログを参照願います。👈 をクリック。

こちらは「二〇三高地 血染の岩片」。

同じ場所の隣に「元 招魂社 鳥居片」が置かれていた。

右側に護摩堂、正面に山門

境内の隅に「当山旧本堂 礎石」

円蔵寺は昔 茅ヶ崎市本村1095番地にありました。大正十二年の関東大震災で倒壊しました。

境内に立つ「五重石塔」

境内の八重桜が満開になっていた。

ズームアップ

小さな社の地蔵には花が供えられていた。

境内の西側に並ぶ、地蔵と、六地蔵

六地蔵

境内の南側には「相模国準四国 八十八ヶ所」の社

相模国準四国 八十八ヶ所

第七十六番 茅ヶ崎村 円蔵寺

御詠歌

さぬきなる遠きこがねをちがさきの まどのくらにおがむかしこき

相模国準四国 八十八ヶ所

第十五番 岡田村 東覚寺

御詠歌

海ならぬ岡田のあきのうちなびき みちもなぎさの波とこそみえ

八重桜越しに本堂

満開まじかの八重桜

本堂左裏に、国道1号沿いの駐車場がある。

同駐車場から山門を望む。

17:10

国道1号側の裏口。東方向を望む。

門前に「高野山 真言宗 円蔵寺」の石柱が建つ。

国道1号の茅ヶ崎駅前交差点角

← 茅ヶ崎市役所 → 茅ヶ崎駅 300m

茅ケ崎市役所への通路脇に建つ「旧寛永寺石灯籠 四基」。

旧寛永寺石灯籠 四基

昭和四十九年一月二十三日 茅ヶ崎市指定重要文化財

(大八木信昭・信義氏寄贈)

東京都台東区上野公園内にある寛永寺に納められていた燈籠の一部が本市にもたらされたもの

です。寛永寺は徳川将軍家の菩提所で、各地の大名たちは、代々の将軍の供養のために、競っ

てこのような大きな石燈籠を寄進しました。

本市では、この歴史的な建造物を重要文化財に指定し、保護しています。

並んだ四基の燈籠の竿には、向かって右から、後に記した文字が刻まれています。

これらの銘文から、二番目の燈籠は「嚴有院」というおくりなを付された四代将軍徳川家綱の

供養のために、西暦1681年に寄進されたもので、一番目と三及び四番目の燈籠は「浚明院」の

おくりなを付された十代将軍徳川家治の供養のために、西暦1786年に寄進されたものであるこ

とがわかります。

裏側に廻り、

どの石燈籠も高さが2メートル以上はある大きな石灯籠である。

更に国道1号を帰り一里塚交差点にある「茅ヶ崎一里塚」。

茅ヶ崎一里塚

昭和三十六年八月十五日

茅ヶ崎市史跡指定

徳川家康は関ヶ原の戦いの翌年慶長六年(1601)、東海道に伝馬の制を制定し以後江戸を中心と

した交通網の整備にとりかかりました。

慶長九年(1604)、徳川幕府は東海道などの一里(約四キロ)ごとに塚を築き、客人の目安にしま

した。東海道は江戸の日本橋を起点にしています。茅ヶ崎の塚は日本橋から十四番目にあたり

ます。かつては道の両側にありました。

茅ヶ崎市教育委員会

国道1号の一里塚交差点を左折して一里塚北通りを北上、JR相模線の小出踏切。

Shimachu、ダイソーの入口に地蔵。

この地蔵は昔、先程渡った小出踏切で亡くなられた親族によって建てられたと。

地蔵には赤い帽子等、綺麗な花が供えられていた。

END

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[茅ヶ崎市歴史散策] カテゴリの最新記事

-

東海道まち歩き (2)ー9、第六天神社から都… 2024.06.20

-

東海道まち歩き (2)ー8、茅ヶ崎神明宮、第… 2024.06.19

-

東海道まち歩き (2)ー7、高野山真言宗円蔵… 2024.06.18

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.