PR

X

キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

コメント新着

フリーページ

カテゴリ: 寒川町歴史散策

茅ヶ崎市内のサクラを追いかけたが、その合間に訪れた寒川町の寺社史蹟巡りです。

往復20キロ以内であるので愛車のリンちゃんで動いた。

4月3日(月) 14:05

茅ヶ崎市北部にある新興住宅地のみずき地区の道路脇に咲いていたハナミズキ並木。

後方の森はスリーハンドレッドクラブのゴルフコース。

ハナミズキは、ミズキ科ミズキ属ヤマボウシ亜属の落葉高木。植物学における標準和名アメリ

カヤマボウシの別名。北米原産で日本へは1912年(大正元年)にワシントンD.C.に贈ったサク

ラの返礼として贈られた木として知られている。春先に枝を切ると水が滴るので「はな水木」。

花弁に見えるのは総苞片で、本当の花は中心部にある(画像は未開花)。

【今回は寒川駅の南側を散策した】

このエリアは既に訪れているが見落としているものが多く再度訪れた。

上記地図の右下から県道44号線 (田村通大山道・伊勢原藤沢線) を北西方向へ進み寒川町へ。

天台宗 窪田山 景観寺(けいかんじ)

所在地:神奈川県高座郡寒川町一之宮1丁目18-15

旧大山街道(県道44号線:伊勢原藤沢線)と県道45号線の景観寺前交差点の角にあり、右折する

と県道45号線(中原街道・丸子中山茅ヶ崎線)になる。

サクラの花びらが飛び散る境内に駐輪。

境内のサクラが満開の景観寺。

景観寺の開山は行基、創建年代は天平宝字元年(757)との伝承があるが、寺容が整ったのは、

棟札等によれば天文五年(1536)頃と考えられる。

本尊の十一面観音立像は室町時代の作で、ヒイラギ材の素木を用い雅やかな作風である。

時中に供出された。その後、新しく平成十二年(2000)十二月吉日に鋳造された。

山門前右側の石碑は古く「十一面観世音菩薩」と。

左側には新しい「窪田山 景観寺」。

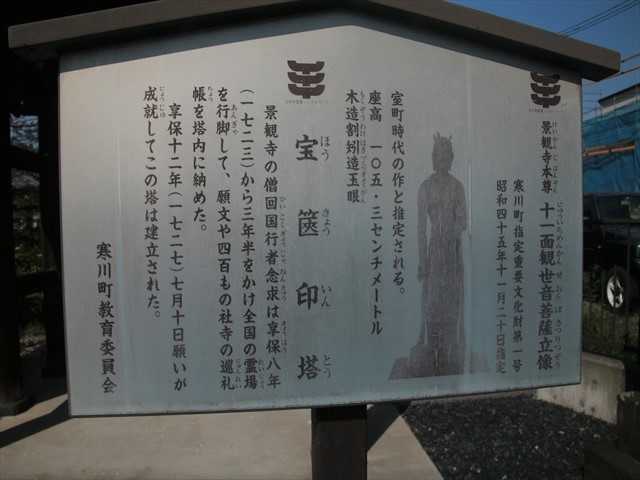

景観寺本尊「十一面観世音菩薩立像」

寒川町指定重要文化財第一号

室町時代の作と推定される。

座高 一〇五・三センチメートル

木造割矧造玉眼

宝篋印塔(ほうきょういんとう)

景観寺の僧回国行者念求は享保八年(1723)から三年半をかけ全国の霊場を行脚して、願文や四

百もの社寺の巡礼帳を塔内に納めた。

享保十二年(1727)七月十日願いが成就してこの塔は建立された。

寒川町教育委員会

山門を入ると左側に、「 伝教大師・最澄像」。

像の座には「一隅を照らす 此れ即ち国宝なり 伝教大師聖句」。

右側には「相模国準四国八十八ヶ所巡り」の第54番札所の「弘法大師坐像」が安置されていた。

この弘法大師坐像は景観寺の西にある「南泉寺」から移されたものであると。

弘法大師坐像が安置されている社の南側に、地蔵、五輪塔、石祠が置かれていた。

満開のソメイヨシノ。

本堂前の左側に宝篋印塔、右側に手水舎。

手水場

手水場にサクラの花びら。

本堂の扁額「景観寺」。

本堂の窓ガラスに映える満開のサクラ。

本堂前から山門を見る。

二基の塔があり左側に「南無阿弥陀佛一万日回向 供養塔」、右側に「宝篋印塔」。

右側の「南無阿弥陀佛一万日回向 供養塔」。

塔の右側面に「願以長時 称名功徳 法界衆生 共生浄利」。

左側には「享保十九甲寅歳七月廿三日 願主當寺現住寂明空阿」と刻まれている。

宝篋印塔(ほうきょういんとう)

景観寺の僧回国行者念求は享保八年(1723)から三年半をかけ全国の霊場を行脚して、

願文や四百もの社寺の巡礼帳を塔内に納めた。

享保十二年(1727)七月十日願いが成就してこの塔は建立された。

本堂前に立つ「水子観世音菩薩」像。

本堂裏の墓地の一角に歴代住職の墓碑が並ぶ。

県道45号線(中原街道・丸子中山茅ヶ崎線)の西側にある景観寺本堂と墓地。

境内から本堂

満開のソメイヨシノ

景観寺を後にし、旧大山街道(県道44号線:伊勢原藤沢線)を西へ向かう。

景観寺前交差点から北方向は、県道45号線(中原街道・丸子中山茅ヶ崎線)となる。

中瀬大神 (なかぜおおかみ)

所在地:神奈川県高座郡寒川町一之宮1丁目18-17

県道44号線(旧大山街道:伊勢原藤沢線)を西へ進み景観寺の直ぐ西隣にある。

鳥居を潜ると景観寺の境内西側の小高い岡の上に鐘楼堂が建っている。

中瀬大神への階段横に「奉献 神明宮」と刻まれた石塔。

一段高いところに社殿が建つ。

中瀬大神の創建年代等は不詳ながら、天平年間(719-749)創建と伝えられる景観寺の鎮守として、

寺建立と同時期に創建したとされ、その後中瀬の氏神として尊崇されるようになったといわれる。

明治二年村社に列格、中瀬大神と改称されている。

社殿前の西側に石祠、道祖神、庚申塔が並ぶ。

中央の双体道祖神は天明二年(1782)。

中瀬大神に隣接して景観寺の鐘楼堂。

かつての明和七年(1770)鋳造の鐘は戦時中に供出された。その後、新しく平成十二年(2000)

十二月吉日に鋳造された。

梵鐘には右側に「南無阿弥陀仏」、正面に「十一面観世音菩薩」と刻まれていた。

鐘楼堂前にはつつじが咲いていた。

後方には景観寺のサクラが満開。

Googleマップに載っている「境内の道祖神・石祠・庚申塔」を見上げる。

14:45

西側の駐車場から中瀬大神、景観寺の鐘楼堂を見上げる。

ー 続く ー

往復20キロ以内であるので愛車のリンちゃんで動いた。

4月3日(月) 14:05

茅ヶ崎市北部にある新興住宅地のみずき地区の道路脇に咲いていたハナミズキ並木。

後方の森はスリーハンドレッドクラブのゴルフコース。

ハナミズキは、ミズキ科ミズキ属ヤマボウシ亜属の落葉高木。植物学における標準和名アメリ

カヤマボウシの別名。北米原産で日本へは1912年(大正元年)にワシントンD.C.に贈ったサク

ラの返礼として贈られた木として知られている。春先に枝を切ると水が滴るので「はな水木」。

花弁に見えるのは総苞片で、本当の花は中心部にある(画像は未開花)。

【今回は寒川駅の南側を散策した】

このエリアは既に訪れているが見落としているものが多く再度訪れた。

上記地図の右下から県道44号線 (田村通大山道・伊勢原藤沢線) を北西方向へ進み寒川町へ。

天台宗 窪田山 景観寺(けいかんじ)

所在地:神奈川県高座郡寒川町一之宮1丁目18-15

旧大山街道(県道44号線:伊勢原藤沢線)と県道45号線の景観寺前交差点の角にあり、右折する

と県道45号線(中原街道・丸子中山茅ヶ崎線)になる。

サクラの花びらが飛び散る境内に駐輪。

境内のサクラが満開の景観寺。

景観寺の開山は行基、創建年代は天平宝字元年(757)との伝承があるが、寺容が整ったのは、

棟札等によれば天文五年(1536)頃と考えられる。

本尊の十一面観音立像は室町時代の作で、ヒイラギ材の素木を用い雅やかな作風である。

時中に供出された。その後、新しく平成十二年(2000)十二月吉日に鋳造された。

山門前右側の石碑は古く「十一面観世音菩薩」と。

左側には新しい「窪田山 景観寺」。

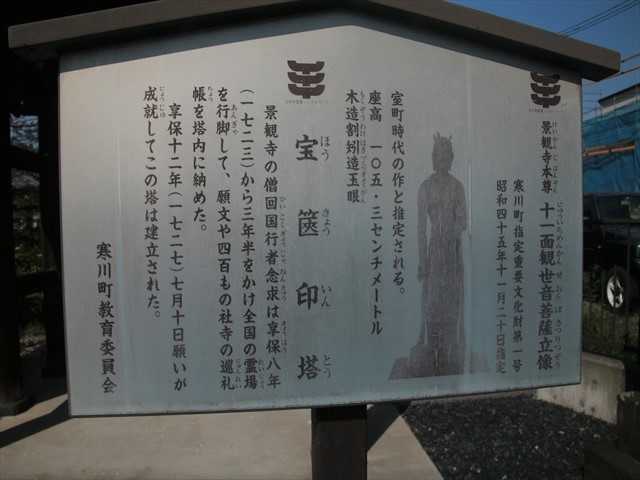

景観寺本尊「十一面観世音菩薩立像」

寒川町指定重要文化財第一号

室町時代の作と推定される。

座高 一〇五・三センチメートル

木造割矧造玉眼

宝篋印塔(ほうきょういんとう)

景観寺の僧回国行者念求は享保八年(1723)から三年半をかけ全国の霊場を行脚して、願文や四

百もの社寺の巡礼帳を塔内に納めた。

享保十二年(1727)七月十日願いが成就してこの塔は建立された。

寒川町教育委員会

山門を入ると左側に、「 伝教大師・最澄像」。

像の座には「一隅を照らす 此れ即ち国宝なり 伝教大師聖句」。

右側には「相模国準四国八十八ヶ所巡り」の第54番札所の「弘法大師坐像」が安置されていた。

この弘法大師坐像は景観寺の西にある「南泉寺」から移されたものであると。

弘法大師坐像が安置されている社の南側に、地蔵、五輪塔、石祠が置かれていた。

満開のソメイヨシノ。

本堂前の左側に宝篋印塔、右側に手水舎。

手水場

手水場にサクラの花びら。

本堂の扁額「景観寺」。

本堂の窓ガラスに映える満開のサクラ。

本堂前から山門を見る。

二基の塔があり左側に「南無阿弥陀佛一万日回向 供養塔」、右側に「宝篋印塔」。

右側の「南無阿弥陀佛一万日回向 供養塔」。

塔の右側面に「願以長時 称名功徳 法界衆生 共生浄利」。

左側には「享保十九甲寅歳七月廿三日 願主當寺現住寂明空阿」と刻まれている。

宝篋印塔(ほうきょういんとう)

景観寺の僧回国行者念求は享保八年(1723)から三年半をかけ全国の霊場を行脚して、

願文や四百もの社寺の巡礼帳を塔内に納めた。

享保十二年(1727)七月十日願いが成就してこの塔は建立された。

本堂前に立つ「水子観世音菩薩」像。

本堂裏の墓地の一角に歴代住職の墓碑が並ぶ。

県道45号線(中原街道・丸子中山茅ヶ崎線)の西側にある景観寺本堂と墓地。

境内から本堂

満開のソメイヨシノ

景観寺を後にし、旧大山街道(県道44号線:伊勢原藤沢線)を西へ向かう。

景観寺前交差点から北方向は、県道45号線(中原街道・丸子中山茅ヶ崎線)となる。

中瀬大神 (なかぜおおかみ)

所在地:神奈川県高座郡寒川町一之宮1丁目18-17

県道44号線(旧大山街道:伊勢原藤沢線)を西へ進み景観寺の直ぐ西隣にある。

鳥居を潜ると景観寺の境内西側の小高い岡の上に鐘楼堂が建っている。

中瀬大神への階段横に「奉献 神明宮」と刻まれた石塔。

一段高いところに社殿が建つ。

中瀬大神の創建年代等は不詳ながら、天平年間(719-749)創建と伝えられる景観寺の鎮守として、

寺建立と同時期に創建したとされ、その後中瀬の氏神として尊崇されるようになったといわれる。

明治二年村社に列格、中瀬大神と改称されている。

社殿前の西側に石祠、道祖神、庚申塔が並ぶ。

中央の双体道祖神は天明二年(1782)。

中瀬大神に隣接して景観寺の鐘楼堂。

かつての明和七年(1770)鋳造の鐘は戦時中に供出された。その後、新しく平成十二年(2000)

十二月吉日に鋳造された。

梵鐘には右側に「南無阿弥陀仏」、正面に「十一面観世音菩薩」と刻まれていた。

鐘楼堂前にはつつじが咲いていた。

後方には景観寺のサクラが満開。

Googleマップに載っている「境内の道祖神・石祠・庚申塔」を見上げる。

14:45

西側の駐車場から中瀬大神、景観寺の鐘楼堂を見上げる。

ー 続く ー

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[寒川町歴史散策] カテゴリの最新記事

-

相模國一之宮 寒川神社の流鏑馬 (2/2) 2023.09.22

-

相模國一之宮 寒川神社の流鏑馬 (1/2) 2023.09.21 コメント(2)

-

寒川町の寺社史蹟巡り (その25)、寒川浄水… 2023.09.03 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.