2025年01月の記事

全9件 (9件中 1-9件目)

1

-

滋賀県彦根市 比内地鶏 ほっこりやのほっこりセット

○ほっこりセット比内地鶏の炭火串焼き(ねぎま)、自家製トロ湯葉豆富、ミニサラダ比内地鶏親子丼、水炊きスープ、いぶりがっこ国宝彦根城近くの夢京橋キャッスルロードにある、比内地鶏を使った料理が食べられる料理店・居酒屋。比内地鶏は秋田県を代表するブランド地鶏で、名古屋コーチン、薩摩地鶏と共に日本三大地鶏の一つに数えられる。今回いただいたほっこりセットは比内地鶏料理のフルコースを堪能できる豪華セット。秋田県の伝統的な漬物、いぶりがっこも付いている。どの料理も美味しいが、中でも比内地鶏親子丼が絶品だった。温かいご飯に炭火で焼いた比内地鶏をふわトロな食感の卵で包み込んであり、余計な食材がない。比内地鶏のしっかりとした味と出汁の相性が良く、卵の食感が絡み合っている。ボリュームもたっぷり。近江の国で、比内地鶏の美味な逸品を堪能できた。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.01.22

コメント(0)

-

滋賀県犬上郡多賀町 『多賀大社②』

滋賀県犬上郡多賀町 『多賀大社①』の続き。竃神社、年神神社、子安神社。竃神社の御祭神は火産霊神(ホムスビノカミ)で家内安全の御利益がある。年神神社の御祭神は大年神(オオトシノカミ)で五穀豊穣の御利益がある。子安神社の御祭神は木之花咲哉姫命(コノハナサクヤヒメノミコト)で子授け、安産、子育ての御利益がある。熊野新宮、天神神社、熊野神社、聖神社、三宮神社。熊野新宮の御祭神は速玉之男神(ハヤタマオノカミ)で子授けの御利益がある。天神神社の御祭神は天之御中主神(アメノミナカヌシノカミ)、高皇産霊神(タカムスビノカミ)、神皇産霊神(カミムスビノカミ)で殖産興業の御利益がある。熊野神社の御祭神は櫛美気野命(クシミケヌノミコト)で厄除け、開運の御利益がある。聖神社の御祭神は少彦名神(スクナヒコナノカミ)で病気平癒、薬学繁栄の御利益がある。三宮神社の御祭神は角杙神(ツノグイノカミ)・活杙神(イクグイノカミ)大富道神(オオトノジノカミ)・大富辺神(オオトノベノカミ)・面足神(オモタルノカミ)・惶根神(カシコネノカミ)で建築・土木の神として信仰されている。金咲稲荷神社。御祭神は宇迦之御魂神(ウカノミタマノカミ)。商売繁盛、社運隆昌、金運上昇の御利益がある。授与所。莚寿守、太閤莚寿守、厄除守、幸守などの御守りや、絵馬、お多賀杓子などの授与品がある。社務所。絵馬殿。休憩所となっている。多賀大社境内 そば処 寿命そばが隣接しており、長寿海苔そば、鮎そば、季節のご飯が食べられる。絵馬殿にある巨大な杓子、「お多賀杓子」と呼ばれるもの。当社のお守りとして知られる。元正天皇の病の平癒を祈念して当時の神主が強飯(こわめし)を炊き、シデの木で作った杓子を献上したところ、元正天皇の病がたちまち治り、杓子が後に縁起物として信仰を集めたという。またその語呂から"おたまじゃくし"の語源になったとも言われている。大釜。正遷宮を祈念して設けられた御湯神事の道具と伝えられている。神輿庫。毎年4月に行われる古例大祭(多賀まつり)で使われる神輿と鳳輦を安置している庫。梵鐘。釣鐘は県指定文化財に指定されている。当社の神仏習合時代の遺構の一つ。1555年(天文24年)に奉納されたもので、総高は2m以上。当時としては全国的に見ても巨大な鐘だった。太閤蔵。1588年(天正16年)に豊臣秀吉が母である大政所の病気平癒を祈願し、その後寄進によって建立された建造物の一つ。文庫。当社の神職を務めていた車戸宗功の邸内にあったもので、長州藩や土佐藩の志士らと密議が行われた場所だという。多賀大社奥書院、参集殿。奥書院は県指定有形文化財に指定されている。奥書院は江戸時代当社の別当不動院の建物と伝えられる。豊臣秀吉が母である大政所の病気平癒を祈願し、その後寄進によって建立されたと言われている。庭園は国の名勝に指定されており、池泉回遊式庭園となっている。夷神社。御祭神は事代主神(コトシロヌシノカミ)。商売繁盛、大量満足の御利益がある。神明両宮。御祭神は天照大神(アマテラスオオカミ)、豊受大神(トヨウケノオオカミ)。国運隆昌の御利益がある。日向神社。御祭神は瓊々杵尊(ニニギノミコト)。結婚成就、家内安全の御利益がある。古くからこの地域の氏神様として崇敬されている。西参道の鳥居。天満神社。御祭神は菅原道真公。学業成就、試験合格の御利益がある。愛宕神社、秋葉神社。愛宕神社の御祭神は火産霊神(ホムスビノカミ)、伊邪那美神(イザナミノカミ)で防火の御利益がある。秋葉神社の御祭神は火産霊賀具都知神(ホムスビカグツチノカミ)で火伏せの御利益がある。東参道の鳥居。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.01.21

コメント(0)

-

滋賀県犬上郡多賀町 『多賀大社①』

天照大御神の親神にあたる伊邪那岐神と伊邪那美神を祀る、全国に約240社ある多賀神社の総本宮。古くから「お多賀さん」の愛称で親しまれている。多賀大社庭園は国の名勝に指定され、本殿や拝殿など11棟の建造物が町指定文化財に指定されている。御祭神は伊邪那岐大神(イザナギノオオカミ)、伊邪那美大神(イザナミノオオカミ)。国生みの神として八百万の神々を御生みになられた日本最古の夫婦神で、皇祖神として広く知られる天照大御神(アマテラスオオミカミ)の親神にあたる。古くから延命長寿、縁結び、厄除けの神として信仰を集めている。712年(和銅5年)に書かれた古事記の写本の一つに「故其伊耶那岐大神者坐淡海之多賀也。(伊邪那岐大神は淡海の多賀に坐すなり。)」という記述があり、これが当社の起源だと言われている(諸説あり)。927年(延長5年)にまとめられた延喜式神名帳には「近江国犬上郡 多何神社二座」と記載があり、存在が確認されている。1494年(明応3年)に神仏習合が進み、神宮寺が建立される。中世から近世にかけて伊勢神宮、熊野三山と共に庶民の参詣で賑わい、「お伊勢参らばお多賀へ参れ お伊勢お多賀の子でござる」という俗謡で有名になった。朝野の崇敬が篤く、元正天皇、重源、豊臣秀吉の母大政所、豊臣秀吉、武田信玄などの祈願も社伝で伝えられている。江戸時代に入ると大火災や暴風に見舞われ社殿が焼失・倒壊を繰り返したが、彦根藩と幕府の寄進、寄付によって復興を果たし、1808年(文化8年)には本殿が再建された。明治維新後は神仏分離令によって神宮寺が多賀社から分離され、廃絶。1947年(昭和22年)に多賀大社に改称し、近年に入り複数の改修や造営が行われ、2002年(平成14年)に平成の大造営が行われ現在に至る。春はしだれ桜(夜間にライトアップあり)、秋は紅葉の名所としても知られ、年間約170万人もの参拝者が訪れている。年間を通して様々な祭典・行事が行われているが、中でも毎年4月に行われる古例大祭(多賀まつり)と8月に行われる万灯祭が有名。古例大祭は鎌倉時代の記録にもある多賀大社の最重儀で「馬まつり」とも呼ばれ、馬頭人、御使殿を中心に神輿、鳳輦、騎馬40数頭、氏子ら総勢500人の大行列が町を御渡りする。万灯祭は伊邪那美大神に感謝を捧げる祭りで、杉坂山で御神火祭が行われた後に境内に1万灯以上の提灯が灯され、多くの露店が並び様々な催し物が行われる多賀大社の夏の風物詩となっている。正面鳥居の石鳥居。一の鳥居は境内外にある。太閤橋。町指定文化財に指定されている。1638年(寛永15年)に造られたもの。豊臣秀吉が当社に寄せた信仰からそう呼ばれているが、実際には「太鼓橋」。神橋で、例祭の時にはこの橋を神輿が渡る。参拝者も自由に渡れるようになっているが、見ての通り勾配が急なので渡る際は注意。御神門。町指定文化財に指定されている。夫婦桜。1932年(昭和7年)に行われた昭和の大造営の竣工に際して、延命長寿、夫婦和合の御神徳に因んで植えられた。早咲きのしだれ桜で、3月末に綺麗な花が咲き誇る。手水舎。町指定文化財に指定されている。社殿。町指定文化財に指定されている。広大な境内の中、木々に囲まれた荘厳な社殿。拝殿から神楽殿、幣殿、本殿と続き、拝殿の両翼からは回廊が伸びている。木造で屋根はいずれも檜皮葺。拝殿は入母屋造で正面に千鳥破風を持つ。本殿。町指定文化財に指定されている。1930年(昭和5年)に再建されたもの。檜皮葺で三間社流造。能舞殿。神馬舎。町指定文化財に指定されている。さざれ石。日本の国歌「君が代」で歌われているさざれ石。学名は石灰質角礫岩という。寿命石。俊乗坊重源(重源)が後白河上皇から東大寺再建の大勧進職に命じられた際、寿命守護を祈るために当社に参籠し、20年の延命を得て、東大寺再建の大業を成し遂げたと言われている。この寿命石は重源がその霊験をいただいたゆかりの石と言われている。現在では白石に願い事を込めて、寿命石に延命を祈願するようになっている。白石は授与所に用意されている。滋賀県犬上郡多賀町 『多賀大社②』へ続く↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.01.20

コメント(0)

-

福岡県田川郡添田町 『英彦山大権現、英彦山不動明王』

平安時代より神仏習合の地で、古くは修験道の修行の場として栄えた霊山である英彦山の麓に鎮座する神社と、少し離れた場所に位置する湯の谷別院に祀られている不動明王像。御祭神は天忍穂耳命(アメノオシホミミノミコト)。古くは英彦山大権現の仏であった阿弥陀如来と同一に扱われていたが、神仏分離令が発布された後に分離され神のみが祀られている。神仏習合の場であった英彦山は山上に彦山大権現、山腹には天台寺霊仙寺を祀った勅願所であり、霊仙寺は比叡山延暦寺に準じる格式を持ち、中世には大和国(現奈良県)の大峯山、出羽国(現山形県)の羽黒山と共に日本三大修験道場の一つに数えられた。16世紀に重要建築物の焼失や領地の没収などの法難を受けるが、彦山大権現の信仰は九州全域に広まり、中でも小倉藩主の細川忠興は1616年(元和2年)に山伏の講堂として奉幣殿を再建した。佐賀藩の鍋島氏の信仰も篤く、1637年(寛永14年)に銅の鳥居を寄進、1729年(享保14年)には霊元法皇から霊験あらたかな山として「英彦山」の名を賜った。1868年(明治元年)に神仏分離令が出た後は英彦山大権現の仏が廃止され、山伏の多くは下山。社は英彦山神宮として神のみを祀り、英彦山大権現は尊称が忘れ去られようとしていたが、1979年(昭和54年)に発祥の地に再建され現在に至る。秋は紅葉の名所としても知られ、境内の枯山水式庭園やもみじ谷、離れの湯の谷別院の紅葉が見どころとなっている。鳥居。周辺の紅葉が綺麗で、英彦山大権現社の碑に刻まれた真っ赤な文字が調和しているように感じた。風花流水の碑。"風花は散りて 流水に従う 流水は山野を潤し 大海に帰る"と記されている。滝之坊碑。権現信仰発祥の地である玉屋渓谷にあった坊跡を滝之坊といい、その地に現在の英彦山大権現が祀られている。鬼子母神。仏教を守護する女神で、出産・育児の神として知られている。白寿観音。長寿とボケ封じ祈願の観音様。観音様の胸に2回浄水をかけて参拝する。鐘楼。一番成就の鐘とも言われ、願い事を一つ込めて1回だけ鐘をつく。慈母観音。慈愛の心を表した観音様で、子安観音とも呼ばれる。手水鉢。十六沸。修行大師。庚申。干支の一つで、60の数詞の中の57番目。御社。社殿は巨岩の前に建てられており、裏の方には岩窟が続いているようにも見える。秋に訪れた時は周辺の紅葉が綺麗で、春になると右手にあるしだれ桜が枝いっぱいに桃色の花をつける。塞ノ神。子授け、安産の神様が祀られており、祠には男根が供えられている。御社と同様、巨岩の前に鎮座している。もみじ谷の紅葉景色。江戸時代の山伏(修験者)の墓。子育地蔵。新生児を災難から守り、子育や安産の御利益がある地蔵菩薩。英彦山無縁之霊。記念碑。長きにわたって絶えていた英彦山大権現を再建し、英彦山自然公園に生涯をささげた大場聖氏を偲んで建立されたもの。枯山水式庭園。境内に作庭された広大な日本庭園で綺麗に整備されており、山には刈込が施され、平地には石組が設けられている。四季折々で様々な姿を見せ、秋は山のモミジの木が綺麗に色付いていた。もみじ庵。湯の谷別院にある修験道場。紅葉の葉がかかった苔の生した水鉢。湯の谷別院入り口の冠木門。湯の谷別院境内の紅葉。川沿いのモミジが燃ゆるように色付いていた。「英彦山不動明王」英彦山大権現から少し下った場所に位置する湯の谷別院に祀られている不動明王像。不動明王を中心として左側に制多迦童子、右側に矜羯羅童子がそれぞれ祀られている。不動明王像の高さは2m以上あり、安置された3つの像はいずれも綺麗な状態を保っている。この周辺も不動明王たちが纏う炎の如くモミジが赤く色付くが、訪れた時はまだ色付き始めだった。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.01.18

コメント(0)

-

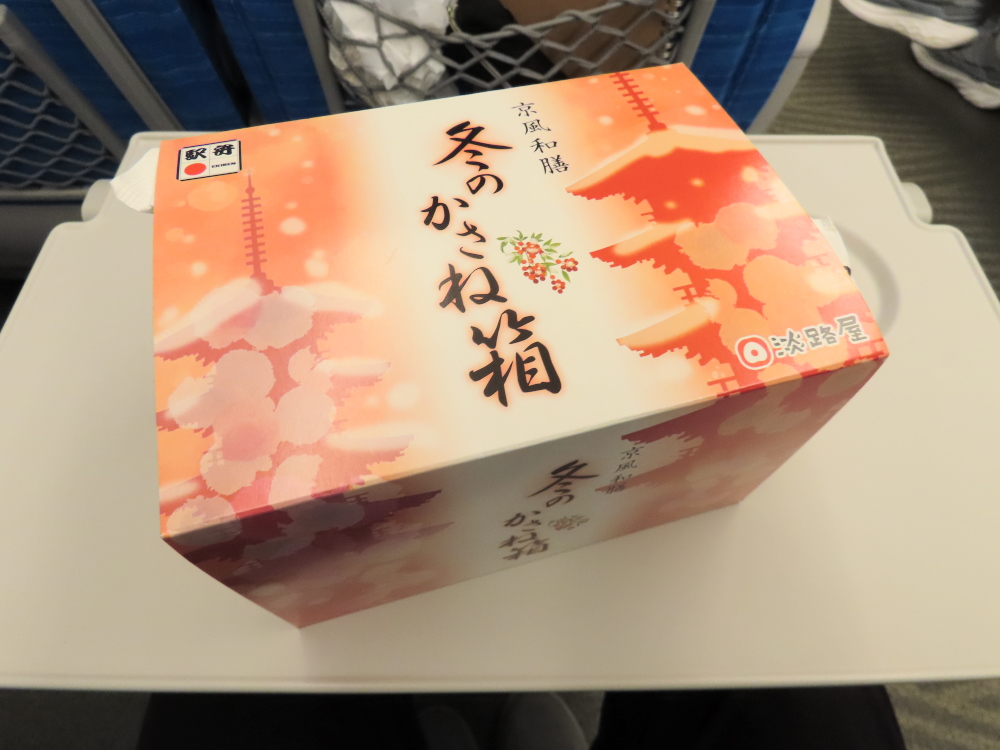

駅弁 淡路屋 冬のかさね箱

○冬のかさね箱弁当は二段重ね。一段の重は帆立の味付けご飯、二段の重はタコ・がんもどき・野菜の煮物、焼鮭、玉子焼、かまぼこ、くるみの甘煮、煮豆粒の大きな帆立が載った帆立の味付けご飯。彩り豊かな二段の重。年末年始の京都旅の帰りに京都駅で買った駅弁。冬の京都をイメージした食材を盛り付けた二段重ねの弁当。箱は木箱をイメージしたもので、彩りの良い和膳となっている。帆立の味付けご飯が実に美味しい。粒の大きな帆立にご飯は醤油で味付けしてあり、ショウガでほんのりとした辛味を入れている。駅弁なので冷めてしまっていたが、温めて食べると絶品だろう。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.01.16

コメント(0)

-

京都府京都市 『豊国神社』

太閤豊臣秀吉を祀る神社で、全国に鎮座する豊国神社の総本宮。唐門は国宝に指定されている。御祭神は豊臣秀吉公。境内社の貞照神社には秀吉の妻である北政所おね(高台院)が祀られている。出世開運、厄除招福、良縁成就の御利益がある。豊臣秀吉公は1597年(慶長3年)に伏見城で亡くなり、遺命によって京都東山連山の秀峰、阿弥陀ヶ峯の頂に埋葬される。翌年の1598年(慶長4年)、山腹に権現造の社殿が造営され、後陽成天皇によって「豊国大明神」の神号を与えられ神として祀られるようになり、社は豊国神社と呼ばれるようになった。当時の境内の広さは30万坪にも及び、「豊国祭礼図屏風」には当時の規模や祭事の盛大さが描かれている。しかし豊臣家滅亡後に徳川家康の命によって廃祀され、以後250年以上にわたり復興されず衰退。1868年(明治元年)、明治天皇によって再興の沙汰書が下され、1880年(明治13年)に旧方広寺大仏殿跡地に復興された。現在では豊臣秀吉公ゆかりの社として、出世開運の神様として全国から多くの参拝者が訪れている。境内には豊国神社宝物館があり、豊国例祭図屏風をはじめとする秀吉公と桃山時代に関わる文化財が公開されている。拝観料は大人500円、中学生・小学生300円。毎月18日に豊国廟月次祭が行われており、4月18日に豊国廟例祭、9月18日に本社例祭が行われている。例祭はどちらも一般参列はできない。耳塚。豊国神社の正面に位置する。国の史跡に指定されている。秀吉輩下の武将が、文禄・慶長の役で戦功の証として朝鮮軍の兵から斬り取った耳や鼻を供養するために造られた塚。豊臣秀吉公にまつわる遺構の一つ。石鳥居。神額には豊国大明神と記されている。豊国神社の碑。手水舎。手水鉢正面は豊臣家の家紋である桐紋が浮き彫りとなっている。さらに秀吉公のシンボルでもあるひょうたんが水の注ぎ口になっている。参道。唐門。国宝に指定されている。西本願寺、大徳寺の唐門と共に「国宝の三唐門」と呼ばれているものの一つ。元々は伏見城にあったと言われている。総欅造で、かつては彫刻などに金箔が施してあったと伝えられる。正面に掲げられている豊臣大明神の神額は、後陽成天皇の宸筆。拝殿。通常は唐門から先へは行けなくなっているそうだが、新年は一般公開され本殿近くまで参拝できるようになっていた。特に元日は沢山の参拝者が初詣に訪れ、長蛇の列ができていた。本殿。1880年(明治13年)に建立。貞照神社。御祭神は秀吉の妻である北政所おね(高台院)。1925年(大正14年)に創建され、以後秀吉公と隣り合わせるようにして鎮座している。槇本稲荷神社。御祭神は倉稲魂命(ウカノミタマノミコト)と思われる。豊臣秀吉公像。陶製の像で、高さは1.1m。社務所。豊国神社宝物館。豊臣秀吉や安土桃山時代に関わる文化財が展示されている他、豊国神社の歴史が見られる。中でも「豊国祭礼図屏風」は左隻と右隻が両方展示されており圧巻。最先端技術を用いて作られた複製図も見られる。拝観料が必要で、料金は社務所で払う。招福白虎と雲山青昇龍。京都美術工芸大学の学生さんが作成したもの。鉄燈籠。重要文化財に指定されている。安土桃山時代から江戸時代にかけての釜師、鋳物師で、秀吉公から「天下一」の称号を名乗ることを許された辻与二郎の作。総高272.5cm、基礎の径は104cm。秀吉公の三回忌にあたる1600年(慶長5年)に奉納されたもの。豊国廟。豊国神社から2km離れた場所にある。豊臣秀吉公の廟所。豊臣家滅亡後は廃祀された豊臣神社と共に荒廃していたが、1898年(明治31年)の秀吉公三百年祭に際し再建され、周辺が整備された。阿弥陀ヶ峯の山頂まで続く約500段の石段を上った先に、秀吉公の墓がある。訪れた時は時間がなかったため山頂には行けず、麓の拝殿までに留まった。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.01.15

コメント(0)

-

京都府京都市 『岡崎神社』

平安京遷都の際に、鎮護の為平安京の四方に建立された神社の一つ。「東天王」とも称される。近年では"うさぎ神社"とも呼ばれ親しまれている。御祭神は速素盞嗚尊(スサノオノミコト)、奇稲田姫命(クシイナダヒメノミコト)、三女五男八柱御子神。三女五男八柱御子神は速素盞嗚尊と奇稲田姫命の御子。二柱の御祭神が子宝に恵まれたことから子授け、安産の御神徳があり、他に縁結び、厄除の御神徳もある。794年(延暦13年)に長岡京から平安京への遷都の際、王城鎮護の為に四方に建立された社の一つで、都の東に鎮座していることから東天王と称した。869年(貞観11年)に清和天皇が造営し、播磨国(現兵庫県)広峯から祭神を勧請したと言われている。皇室からの崇敬が篤く、1178年(治承2年)に高倉天皇の中宮の御産の幣帛を賜ったことで安産の神として信仰されるようになり、1319年(元応元年)に後醍醐天皇により社殿が再建され、正一位と神階と神宝を賜っている。1452年(享徳元年)には征夷大将軍の足利義政による修造があり、幕府とも関係が深い。慶長年間に現在の社名に改称された。1934年(昭和9年)に室戸台風による強風で拝殿が倒壊したが、後に再建され現在に至る。古くからうさぎが氏神の使いと伝えられており、境内には狛うさぎや招きうさぎなどのうさぎの彫刻が見られる。うさぎが多産であることから子授けの神として信仰されており、近年では"うさぎ神社"の愛称で親しまれている。年間を通して様々な祭事が行われており、7月16日に例大祭が行われる。10月16日に行われる氏子大祭は秋の実りを祝う行事で、稚児行列や神輿が氏子町を巡行する。石鳥居。鳥居前の手水舎。手水舎。黒御影石で造られた子授けうさぎがある。月を仰ぎ力を体に満たしたうさぎだそうで、うさぎに水をかけてお腹をさすってお参りすると子授け・安産の御利益があると言われている。狛犬ならぬ狛うさぎ。とても可愛らしい。よく見ると狛犬同様、阿像が口を開け吽像が口を閉じている。拝殿。1934年(昭和9年)に発生した室戸台風の被害を受け倒壊した後、再建されている。拝殿の神額。拝殿に安置されている招きうさぎ。本殿。銅板葺の流造。結婚式場。岡崎神社御旅所。うさぎの絵が描かれた大きな絵馬がある。雨社。御祭神は大山祇命(オオヤマツミノミコト)、句々廼馳命(ククノチノミコト)、国挟槌尊(クニサツチノミコト)、豊宇気媛命(トヨウケヒメノミコト)、闇象女命(ミヅハメノミコト)。竜神様で、五穀豊穣を祈る雨乞の神様として信仰されている。かつては大文字山の山中に鎮座していた。宮繁稲荷神社。御祭神は倉稲魂神(ウカノミタマノカミ)、蛭子大神(エビスオオカミ、恵比寿様)、大国主大神(オオクニヌシノオオカミ)。商売繁盛の神として信仰されている。元々は京都仙洞御所苑内に祀られていた。名称不明の末社。絵馬殿。能舞台。あまり使われている形跡がない。社務所。お守り、うさぎ絵馬、子授けうさぎ、うさぎみくじお守りなどの授与品がある。飛躍(ぴょん)兎。2019年(令和元年)に奉納されたうさぎの像。かなりリアルに造られていて、毛並みまで細かく再現されている。御影石で造られた狛うさぎ。先ほどの狛うさぎよりさらにまるっとしている。舞台。欄干にはうさぎみくじお守りのうさぎが沢山置かれている。フォトジェニックスポット。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.01.14

コメント(0)

-

京都府京都市 『平安神宮神苑』

平安神宮の社殿を囲むようにして広がる日本庭園。国の名勝に指定されており、苑内にある京都市交通局二号電車は国指定重要文化財に指定されている。明治の有名な作庭家、庭師で近代日本庭園の先駆者とも言われる7代目小川治兵衛が作庭した池泉回遊式庭園。広さは約33000㎡。南神苑、西神苑、中神苑、東神苑の4区間で構成されている。西神苑と中神苑は1895年(明治28年)の作庭で、東神苑は1916年(大正5年)の作庭。南神苑には京都市交通局二号電車が展示されており、東神苑には尚美館と泰平閣の2つの建造物がある。春は八重紅枝垂桜、夏は花菖蒲、秋は紅葉、冬は雪景色が綺麗で、四季折々で優美な変化を見せる。拝観料は大人600円、小人300円(団体割引有)。6月の花菖蒲が見頃を迎えた時期のみ、1日だけ無料開放されている。名勝平安神宮神苑の碑。南神苑。平安の苑とも呼ばれる。八重紅枝垂桜の名所。1981年(昭和56年)には竹取物語、伊勢物語、古今和歌集、枕草子、源氏物語に登場する草木が植栽されている。苑内の南には国指定重要文化財に指定された、京都市交通局二号電車(チンチン電車)が展示されている。元旦に訪れた時は電車が保存修理中だったので、残念ながら見れなかった。西神苑。1895年(明治28年)の作庭。白虎池を中心とした庭園で、滝が設けられている。初夏になると池畔に約200種、約2000株の花菖蒲が庭園を彩る。滝。西神苑から中神苑までの道。木々からは木漏れ日が差し込み、小川のせせらぎが心地いい。中神苑。1895年(明治28年)の作庭。庭園の中央に蒼龍池が広がり、池中の大島に臥龍橋と呼ばれる飛び石が設けられている。池を囲むようにカキツバタが群生しており、光格天皇御遺愛の「折鶴」という珍種も見られる。水面には睡蓮や河骨が浮かんでいる。地主神社。御祭神は大地主神(オオトコヌシノカミ)。災難除けの神として信仰されている。1895年(明治28年)の平安神宮創建の頃から鎮座している。臥龍橋。龍が臥(ふ)す姿をかたどっていることからそう名付けられた。使われている石材は1589年(天正17年)に豊臣秀吉が造営した三条大橋・五条大橋の橋脚。自由に渡れるようになっているが、くれぐれも池に落ちないように注意。水面に浮かぶ睡蓮の葉。東神苑。1916年(大正5年)の作庭。苑内の中では最も広大な庭園で、泰平閣、尚美館の2つの建造物がある。東山を借景とし、広大な栖鳳池には鶴島・亀島の2つの島を配し、池の周囲には八重紅枝垂桜やツバキなどの花木が植栽されている。泰平閣(橋殿)。京都御所にあった京都博覧会の建物を移築したもので、栖鳳池をまたぐ橋殿。池の中心付近から、庭園を一望できる。ちなみに京都の和菓子「橋殿」はこの泰平閣が由来となっている。石柱。天正年間に豊臣秀吉が造営した三条大橋・五条大橋の橋脚。前述の通り神苑内では臥龍橋にも使われている他、50数個が保存されている。尚美館。泰平閣と同じく京都御所にあった京都博覧会の建物を移築したもの。当初は瓦葺だったが、1940年(昭和15年)に檜皮葺に改修されている。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.01.13

コメント(0)

-

京都府京都市 『平安神宮』

平安京遷都の1100年を記念して創建された神社。大極殿、東西歩廊2棟、蒼龍楼、白虎楼、應天門は国指定重要文化財に指定されており、大鳥居、神楽殿、額殿など14棟の建造物が国の登録有形文化財に登録されている。御祭神は桓武天皇、孝明天皇。創建された時は桓武天皇のみが祀られていたが、後に孝明天皇も合祀された。縁結び、厄除け、学業成就、商売繁盛などの御利益がある。794年(延暦13年)の平安京遷都1100年を記念して、1895年(明治28年)に創建された。日本の神社の中では比較的新しい部類に入る。幕末の戦乱によって京都は荒廃を見せ、明治維新後に平安京から東京へ首都が遷されたことは京都の民衆にとって大きな打撃となったという。1000年以上栄えた平安京を後世に伝えるべく大規模な町おこしと復興事業が行われ、1895年(明治28年)に平安京大内裏の正庁だった朝堂院を8分の5の大きさで復元した社殿が完成、御祭神に桓武天皇が祀られた。皇紀2600年にあたる1940年(昭和15年)に平安京で崩御された最後の天皇であった孝明天皇が合祀。1976年(昭和51年)に平安神宮放火事件が発生し、本殿や内拝殿などの建造物9棟が焼失。当時平安神宮は文化財指定されていなかったため復興の補助金が受け取れなかったが、全国から募金が集まり1979年(昭和54年)に本殿と内拝殿が再建され現在に至る。社殿の周囲一帯には約30000㎡の広さを持つ「平安神宮神苑」が広がっている。7代目小川治兵衛が作庭した広大な池泉回遊式庭園となっており、東・南・中・東の区間で構成されている。春はしだれ桜、夏は花菖蒲、秋は紅葉、冬は冬景色が美しく、四季折々で優美な趣を見せる。年間を通して様々な祭事・行事が行われている。毎月3つの祭事があり、毎月1日は月首祭が行われ「浦安の舞」が奉納され、桓武天皇御鎮座の日である15日の月次祭は「延暦の舞」が奉納され、孝明天皇御鎮座の日である19日の月次祭は「平安の舞」が奉納されている。4月15日に例祭が行われている。10月22日には平安京遷都と平安神宮創建を記念して1895年(明治28年)から行われている時代祭があり、京都三大祭りの一つに数えられている。大鳥居。国の登録有形文化財に登録されている。高さ24m、幅18mの朱塗りの大鳥居で、明神鳥居の形式で鉄筋コンクリート造り。1928年(昭和3年)の昭和天皇即位の礼の記念事業として建立された。平安神宮の碑。参道。初詣は多くの参拝者で賑わい、露店も沢山出店していた。建國記念之碑。手水舎。應天門。国指定重要文化財に指定されている。平安京大内裏の正庁だった朝堂院の正門。高さは18.43m。この門は平安神宮の神門として復元・建造されたもので、実際のものは795年(延暦14年)に造営され左右の両廊が栖鳳、翔鸞の2つの楼に繋がっていた。西門。国の登録有形文化財に登録されている。東門。国の登録有形文化財に登録されている。天皇陛下御在位六十年記念の歌碑。"遠つおやの しろしめしたる 大和路の 歴史をしのび けふも旅ゆく"と記されている。昭和天皇御製。白虎の手水所。蒼龍の手水所。額殿。国の登録有形文化財に登録されている。1940年(昭和15年)に建立。朝堂院の西朝集殿を模したもの。神楽殿。国の登録有形文化財に登録されている。1940年(昭和15年)に建立。朝堂院の東朝集殿を模したもので、結婚式場としても用いられている。龍尾壇。大極殿、内拝殿、本殿は一段高い場所に鎮座しており、この壇を上って参拝する。白虎楼。国指定重要文化財に指定されている。1895年(明治28年)に建立され、朝堂院の様式を模したもの。平安神宮神苑の入り口はこの近くにある。蒼龍楼。国指定重要文化財に指定されている。白虎楼同様1895年(明治28年)に建立され、朝堂院の様式を模したもの。白虎、蒼龍という名称はこの京都が四神相応の地とされたことに因む。左近の桜。平安時代に紫宸殿の西方に桜が植えられており、儀式の時には左近衛府(右近衛府と共に宮中の警護や行幸の警備にあたった官)の官人たちがその側に列したことからそう名付けられた。右近の橘。平安時代に紫宸殿の東方に橘が植えられており、儀式の際に右近衛府の官人たちがその側に列していたことからそう名付けられた。大極殿。国指定重要文化財に指定されている。1895年(明治28年)に建立された。朝堂院の正殿を模して造られたもので、当社では外拝殿の役割となっている。この大極殿から内拝殿、本殿と続いている。内拝殿と本殿は火災で一度焼失しており、1979年(昭和54年)に再建された。訪れた時は耐震補強工事が行われており、周辺は鉄骨が組まれていたが屋根だけは見えた。社務所。平安神宮会館。平安神宮神苑の東神苑、栖鳳池の池畔に建つ。1969年(昭和44年)に平安神宮御鎮座70年及び孝明天皇100年祭を記念して建立された。結婚式や式典、宴会の会場として用いられている。↓ランキング参加中。この記事が良いと思った方はクリックしてねにほんブログ村

2025.01.12

コメント(0)

全9件 (9件中 1-9件目)

1