カテゴリ

カテゴリ未分類

(240)【 ほん 】

(11)【 映画 】

(2)【オススメ アイテム】

(25)【 PC 電脳雑貨 】

(52)【 龍 玉 随 想 記 】

(233)鍼灸中医

(64)大陸生活

(44)【 中国雑貨 】

(16)写真

(11)【 植物 】

(3)虫

(1)キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

全て

| カテゴリ未分類

【 中国雑貨 】

| 【 PC 電脳雑貨 】

| 【 ほん 】

| 大陸生活

| 鍼灸中医

| 【 龍 玉 随 想 記 】

| 【オススメ アイテム】

| 写真

| 【 映画 】

| 【 植物 】

| 虫

カテゴリ: 鍼灸中医

■日本の針灸術はなるべくと痛みや火傷などから遠避かろうと、必死に修錬をしたり、次々と新しい道具を開発したりするのでした。

しかし、中国の針灸はちょっと違う。

▼まず針が太い。

日本で使われる針は、φ0.20mmを「三番」として、0.18、0.16が二番、一番と0.02mmずつ細くなっていきます。あとは「五番」と言う太い針が0.24mmです。

中国では通常目にするのが、日本で言うところの「八番」。普段髪の毛ほどの細い鍼を使っている我々からすれば、ハリガネのような印象です。

▼針管を使わない

「針管」ほど日本の針術の特徴を表す物は無いでしょう。

※一般の方へ少々説明いたしますと;針を皮下に刺入する時に、針を筒の中に入れてるのです。その筒を「針管」と呼びます。各種の「針管」は利用する針よりも2-3mmほど短くなっています。セットした状態で、針管から飛び出た針の竜頭をポンと叩けば、痛みを感じる暇も無く刺入できると言う寸法です。

針管の発明に関しては伝説があります。ある実在した有名な鍼師は、あまりに鍼が下手で一度破門されてしまい、失意の内に偶然発明したのが針管であった、と。

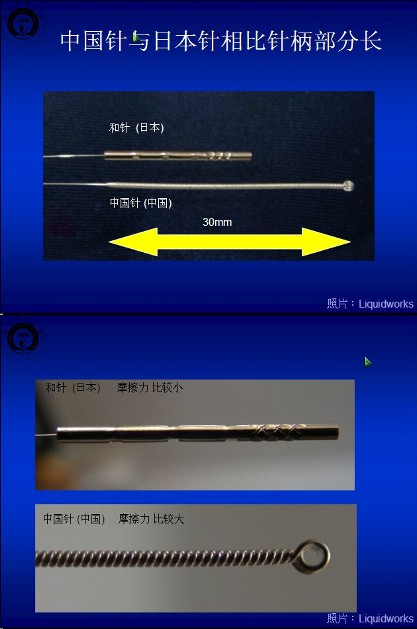

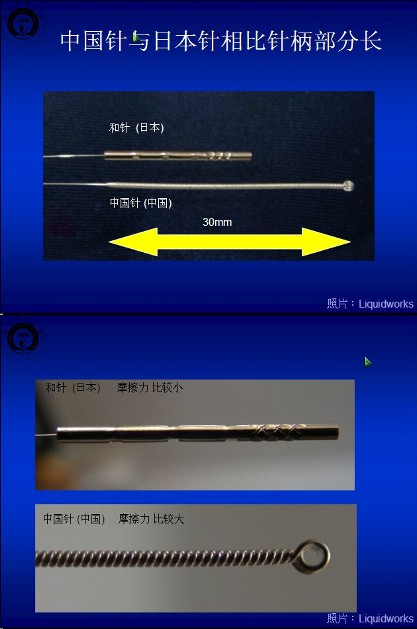

中国の鍼は太い⇔針管を使わない →操作しやすい鍼へ発展

日本の鍼は細い⇔針管を使う →より細い・痛くない鍼へ発展

以上の図式が出来上がります。これを何百年と積み重ねて、今の形に落ち着いています。

■中国には細い鍼を作る技術が無い・・・わけではありません。現在では細い鍼も発売されています。

▼中国では刺入後の「得気」や「補瀉手技」を大切にします。したがって、刺入後に激しく操作するため、その形は手指との摩擦が得やすいように独特に進化しています。当然、細過ぎれば操作時に針体が曲がってしまいます。

また、日本は刺入後に激しく操作することは無いために、のっぺりとした形をしています。(写真)

▼「中医針灸だから太い鍼を」とか「痛みを無くす為に細い鍼を」と言う考え方ではナンセンスでしょうね。

※一体、道具としての鍼それはどんな意味を持っているのか、が私の研究と自信の医療のテーマでもありました。道具としての鍼と言う観点は、今後この随筆のキーワードであります。

■補瀉手技・・・プラスとマイナスの二つの刺激方法で、代表的なものを日中で比較して見ましょう。

日本・・・迎隨、開闔、呼吸、母子配穴

▼この様に、日本は刺す前段階と刺した後で補瀉をしますが、中国では正に鍼が刺さっている状態で補瀉(操作)をします。当然中国の補瀉操作は独特の「得気感覚」や「酸・麻・重・脹」の感覚、痛みが発生します。

また中医針灸ではこの操作を重要視するために、鍼柄の形が進化しているのです。日本の鍼はのっぺりと退化した形になっています。

しかし、中国の針灸はちょっと違う。

▼まず針が太い。

日本で使われる針は、φ0.20mmを「三番」として、0.18、0.16が二番、一番と0.02mmずつ細くなっていきます。あとは「五番」と言う太い針が0.24mmです。

中国では通常目にするのが、日本で言うところの「八番」。普段髪の毛ほどの細い鍼を使っている我々からすれば、ハリガネのような印象です。

▼針管を使わない

「針管」ほど日本の針術の特徴を表す物は無いでしょう。

※一般の方へ少々説明いたしますと;針を皮下に刺入する時に、針を筒の中に入れてるのです。その筒を「針管」と呼びます。各種の「針管」は利用する針よりも2-3mmほど短くなっています。セットした状態で、針管から飛び出た針の竜頭をポンと叩けば、痛みを感じる暇も無く刺入できると言う寸法です。

針管の発明に関しては伝説があります。ある実在した有名な鍼師は、あまりに鍼が下手で一度破門されてしまい、失意の内に偶然発明したのが針管であった、と。

中国の鍼は太い⇔針管を使わない →操作しやすい鍼へ発展

日本の鍼は細い⇔針管を使う →より細い・痛くない鍼へ発展

以上の図式が出来上がります。これを何百年と積み重ねて、今の形に落ち着いています。

■中国には細い鍼を作る技術が無い・・・わけではありません。現在では細い鍼も発売されています。

▼中国では刺入後の「得気」や「補瀉手技」を大切にします。したがって、刺入後に激しく操作するため、その形は手指との摩擦が得やすいように独特に進化しています。当然、細過ぎれば操作時に針体が曲がってしまいます。

また、日本は刺入後に激しく操作することは無いために、のっぺりとした形をしています。(写真)

▼「中医針灸だから太い鍼を」とか「痛みを無くす為に細い鍼を」と言う考え方ではナンセンスでしょうね。

※一体、道具としての鍼それはどんな意味を持っているのか、が私の研究と自信の医療のテーマでもありました。道具としての鍼と言う観点は、今後この随筆のキーワードであります。

■補瀉手技・・・プラスとマイナスの二つの刺激方法で、代表的なものを日中で比較して見ましょう。

日本・・・迎隨、開闔、呼吸、母子配穴

▼この様に、日本は刺す前段階と刺した後で補瀉をしますが、中国では正に鍼が刺さっている状態で補瀉(操作)をします。当然中国の補瀉操作は独特の「得気感覚」や「酸・麻・重・脹」の感覚、痛みが発生します。

また中医針灸ではこの操作を重要視するために、鍼柄の形が進化しているのです。日本の鍼はのっぺりと退化した形になっています。

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鍼灸中医] カテゴリの最新記事

-

2018年はり・きゅう師/あん摩マッサージ… 2018年03月29日

-

中医鍼灸2018卒後研修、大募集 2018年03月27日

-

『がんと鍼灸』の原稿がupされまんた 2017年09月05日

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.