夜の蝶 老いらくの恋 愛の空間

そうだったのか ビキニ先月の産経新聞をまとめ読みしていたら、忘れていたことを思い出した。

しょもないことであるが、現代の女性の水着は、普通ビキニである。

ビキニと呼ぶこと自体なれっこになっているが、改めて語源を知らされたのである。

ビキニの誕生は、今から61年前、1946年7月5日のことだ。パリで開催されたファッションショーで、デザイナーの「ルイ・レアール」がそれまで一体型であった女性用の水着を、セパレートにして発表したという。

なにせ61年前である。この大胆露出は衝撃的で、革命的だったはずだ。

7月5日付産経新聞(写真上)によれば、「肌を大胆に露出した衝撃は『爆発的』だったため、この4日前に米が核実験を行った太平洋マーシャル諸島のビキニ環礁になぞえられて名付けられたとされる」とされている。

冷静に考えれば、不敵な命名である。しかし、ビキニという名前を付けたせいで、この水着は大流行したのかも知れない。この写真のビキニ、現在でも充分通用する。

そのビキニ環礁の核実験など、誰も今では覚えてはいない。

身を落とす

過日、新聞を読んでいたら、三浦展氏の「日本溶解論」が紹介されていたので、受け売りをする。

若い女性(15~22歳)のなりたい職業アンケート(複数回答)で「キャバクラ嬢・ホステス」が公務員や看護士をしのぎ、9位にランキングされたというのだ。

著者が主催する「カルチャースタディーズ研究所」が昨年の夏に携帯電話で行った調査の結果だという。

ま、質問の仕方(誘導内容)と、質問した相手先(特定先かどうか)、質問した標本数(母集団)、それに回答の分析の仕方にもよるだろうから、あまり信憑性のない可能性もあり得る。

それにしてもホステスになるというのは、おいらの時代では「身を落とす」ことであった。

それがテレビドラマの「女帝」の影響や千葉選出の民主党衆議院議員がキャバクラ嬢出身というエピソードまで引き合いに出し、今やおしゃれな職業になっているのではないかと結んでいる。

ちっと待てよ、違うだろ。

「夜の蝶」だろう。

これでは、質問する方も回答する方も溶解していると云われても仕方がない。日本が溶解しているということか。

老いらくの色狂い(前編)

色欲に耽る老人は見ものである。

最近では、少し旧聞だが、TSUから名前が始まる俳優である。良い年をして30歳以上も年の離れた女性と逢瀬を楽しんでいるという。

これを世間では「老後の恥辱、死後の嘲弄(ちょうろう)」という。晩節を汚し、死後も老醜を晒すということである。

しかし、色欲に溺れる人は何も今に始まったことではないのである。

江戸時代享保年間(1720年)に出版された「浮世親仁形気(うきよおやじかたぎ)」(江島其碩(えじま きせき=浮世草子界の第一人者。西鶴以上に実力ありとの説もある)著)を見てみよう。

この浮世草紙は15の短編からなる。インチキ医者にだまされ、長命の高価な薬を買わされる吝嗇家の親父、兵法に凝る刀屋の親父など、一風変わった親父の性癖を「気質」として滑稽に描く中に、次のような話しがある。

上方の伊丹屋と富田屋の主は、共に家督を息子に譲った。後見は番頭にまかせ、何不自由ない隠居生活に入った。当初は竹林の七賢などと気取っていた二人である。

しかし、それまで遊ぶことなどせず、ただひたすら家業に精を出してきた二人が考えたことは、次のようなごく単純なものであった。

「自分が稼いだ金を遣わないでこのまま死んでしまったら、何のために生きてきたのか分からない」

「人間の栄華の極みは色欲にあり。臍下三寸の無分別こそ人生の極楽」

実に分かりやすい内容である。

二人は早速、長年連れ添った妻を離縁し、遊郭に通い詰めた。息子たちに金をせびり、色欲三昧に耽るという有様である。呆れ果てた息子たちは親父に千両ずつ渡し、最早、親でも子でもないと勘当した、という話しである。

其碩がこの話しのオチとしたのが、「これ六十の手習い」

良く出来た話しである。

「老後の恥辱、死後の嘲弄」で結構、人生はやったもん勝ちである、と思うのも、また自由である。俳優のTSUさんもせいぜい頑張ることですなぁ(続く)。

老いらくの色狂い(後編)

ところで、次のような、ケースもある。

昨年暮の某新聞に寄せられた人生相談である。80代の実父が「介護は愛人が良い」という。

話しのエッセンスは、こうだ。

「80代の父が入院した際、70代の女性が看護に現れ、30年前から父と付き合っていたことが分かった。父は彼女を愛人としていたようで、退院後も女性に面倒をみて貰うと見境いがない。

母はそのことで体調を崩すが、愛人の女性は『何が悪い』の一点張りである。温和だった父(認知症ではない)が大声を出し、愛人から貰った赤い腰巻きを大事に抱える始末。

母や姉、そして私ではなくその愛人に世話をしてほしいという父。どうしたら良いのでしょうか」

という悩みである。

この回答(以下、要旨)が優れている。

「30年間秘め事にしてきたのに、父上が傍若無人になったのは老いのせい(=年とともに抑制がきかなくなったため)である。

娘のあなたが母上を支えてあげなさい。弁護士を頼んで財産分与、慰謝料を受け取りなさい。

父上が愛人のもとへ去っても、相手も老齢であることを考えると、看取りきれるものではない。熨斗を付けて送り出しなさい。愛人のもとへ行くなら妻と娘の介護はアテにできないという覚悟が、父上にはお有りなのだろうか」

家族にしてみれば切実な話しだが、おいらもこの回答しかないと思う。

でも、それで良いではないか。この80代のお父さんの人生なんだもん。老醜を晒し、「老後の恥辱、死後の嘲弄」となるのも、また、その人の人生である。

法律の大家が認知症を患い、入院後、毎日看護師にセクハラを働いたという話し(実話である)とは、質が違う。

覚悟を決めての「老後の恥辱、死後の嘲弄」であれば、それを止めさせる権利は誰にもない。

しかし、この手の話しは、ラテンの国では日常茶飯事だろうなぁ。

では、おいらがそうなったらどうするか。愛人がいないので語る資格はないが、答えは一つ。

「女を泣かせるやつは、人間のクズである」

(この項、終り)

人間は何時間眠ればよいのか

睡眠時間について受け売りを述べる。

過日、某テレビ番組を観ていたら、人間は4時間半眠ればそれで脳は回復すると述べていたのである。

睡眠とは、疲れた脳を回復させることである。その時間は通常4時間半。

これには膝を叩いた。おいらの敬愛する佐藤優氏も同じ趣旨のことを云っておられたのである。

氏の睡眠時間は4時間、という記述を読んだ記憶がある。

その氏の睡眠のコツは、二度寝をしないことだそうである。

なるほど。その替わり、昼間の電車などでの移動中は、仮眠を欠かさないそうである。

実は、これは理に適っている。

座ったまま眠ると体温が下がらないまま眠ることができるので、脳の回復に最適なのである。たしか、昔、国営放送の某番組(ためして何とか)で、昼寝を推奨しており、その番組では本格的に眠ると体温が低下して逆効果になると云っていたのを思い出した。

そうか、4時間半と昼寝かぁ。

しかし、である。

冷静に考えれば、二度寝で惰眠をむさぼるというのは、蜜の味である。実はおいらは、これが大好きである。

最高の贅沢ではないか。思えば、世のサラリーマンの皆にも味わせてやりたいものじゃのぅ。

それではここで、おいらの好きな都都逸もどき。

「寝るは極楽 金(カネ)いらず 浮世のバカは 起きて働く」

諸兄よ、無駄寝も捨て難いのじゃがのぅ。

どこでいたすか(前篇)

本日より3日間、関ネットワークス「情報の缶詰」(12年4月号)に掲載した「自由人」事始め(その78)「どこでいたすか」を連載します。

どこでいたすか

建築史を研究していた学者が風俗史を研究すると面白い。井上章一氏(55年生まれ、京大大学院修士課程修了)のことである。

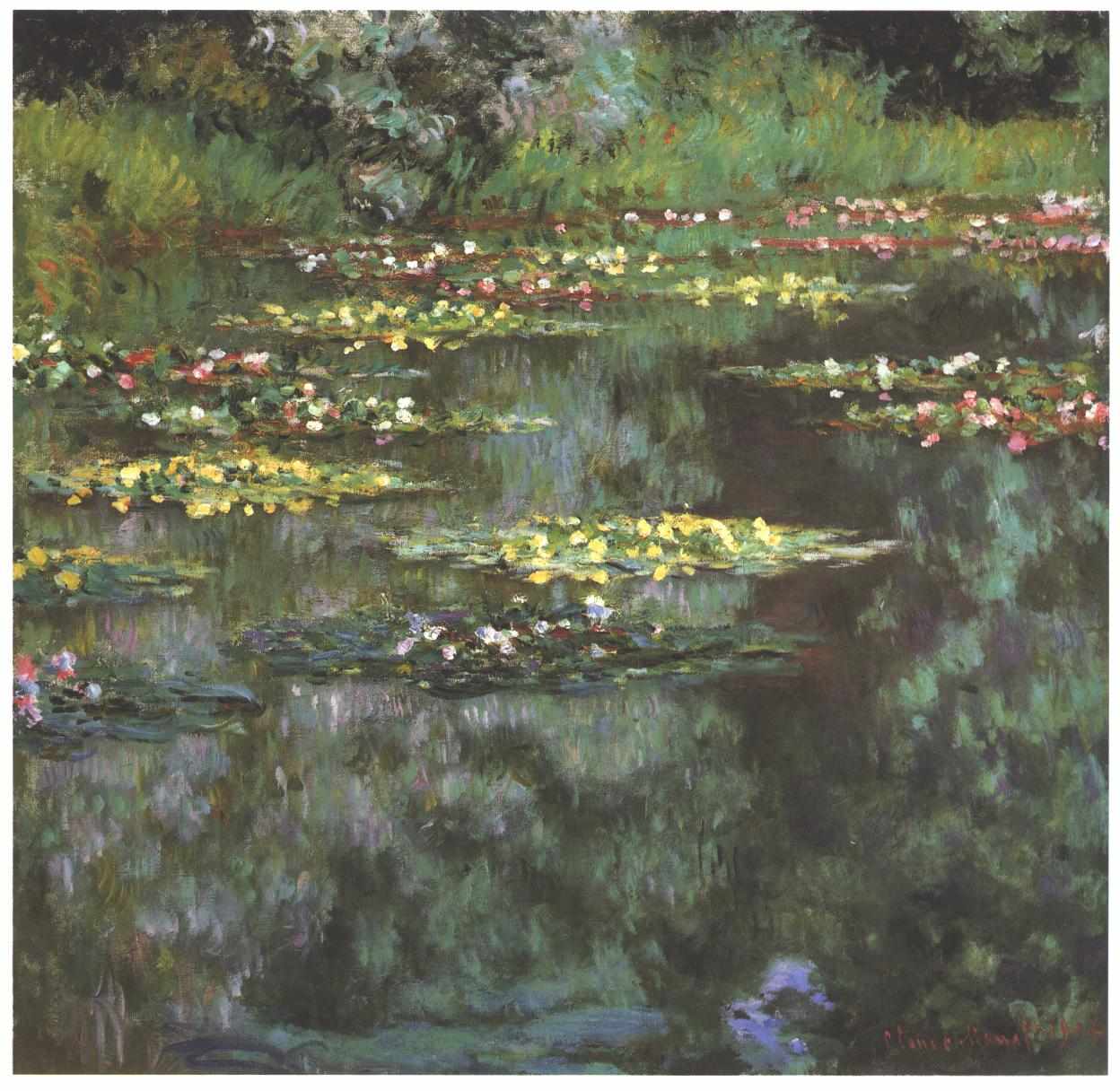

この人の書いた「愛の空間」(角川学芸出版、99年)は傑作だが、おいらが一目を置いている鹿島茂氏(49年生まれ、東大大学院博士課程修了)とその井上氏とが対談した「ぼくたちHを研究しています」(朝日新聞社、03年)を読んだらあまりの面白さに腹を抱えた。

今回の与太話は、その本の話しを中心にお披露目する。

1.おいらたちが子供の頃、大人はどこでいたしていたのか

昭和20年代のキーワードは敗戦と復興である。日本は戦争に負けたのである。一面焼け野原で、旅館やホテルはない。だから、愛の交歓場所はどこにもなく、戦後間もないころ有名だったのは宮城前(皇居前広場)だったというのである。

屋外交接が盛んだったもう一つの理由は庶民にお金がなかったことである。さらに、占領軍の置き土産がその発祥とも云われる。米軍兵士もホテルがないのでパンパンと宮城前でいたしていたのである。

ために、当時の男女は夜になると皇居前広場で抱き合っていたのである。朝日新聞は、「いっそ都がアベック専用の公園をつくって入場料をとれば、皇居前なども荒らされず、アベックも気がねなくてよかろう」と記事にしたほどである。感の良い読者は宮城前以外の公園でもあったはずだと思われただろう。そう、日比谷公園や上野公園もアオカン(青空姦の略)のメッカだったのである。

だが、調べてみると、戦前も宮城前に同様の記録が残っているというのだから恐れ入る。江戸時代の長屋も隣との境界は板一枚だから愛の営みは外で行うことが多かったという。

考えてみると、昔の田舎では田んぼでいたすというのが普通だった。若い男女が羽目を外すのは森の鎮守と相場が決まっていた。歴史的にみれば、貞操観念が出来上がったのは中産階級の出現からである。近代に至るまで現在のような道徳観念はない。だから、男女は簡単に交接し、その場所が屋外であったことは想像に難くない。

実は、この事情は共産圏でも同じである。北朝鮮や中国にもいたすためのホテルなどない。畢竟、北朝鮮では山、北京では公園が主流となる。このことは、おいらたちが小さかったときの日本でも同じである(この項続く)。

どこでいたすか(中篇)

2.合ハイ

つまり、歴史的に見て、元来の交接スタイルは閉じられた空間ではなく、屋外が主流だったと考えられる。

これは、例えば、おいらたちが学生の頃までは、「合ハイ」に行くというしきたりが残っていたことにも現れている。現在は「合コン」であるが、昔の「合ハイ」とは「合同ハイキング」の略である。おお、何という古い響きよ。

では、何故、ハイキングなのか。戦前の小説や映画を観ると直ぐに分かるのである。当時の男女が野外で解放される(許される)のはハイキングしかなかったのじゃよ。街を男女が連れ添って歩くなどもっての外だったのである。

だから、当時の小説のストーリーは男女がハイキングでアバンチュールを愉しみ、過ちを犯すのである。かつての日本人の愛の営みは、野山での開放的な交接スタイルの歴史である。

3.蕎麦屋の二階

時代は変わり、愛の交歓は閉じられた空間に移行していく。まず、プロの女性とその客の愛の空間として待合が挙げられる。待合はすでに死語になっており、今ではその意味を知る人はいないので解説が必要である。

一昔前に男が遊ぶというと、芸者置屋と待合(京都ではお茶屋)と料亭(割烹)の三点セットである三業が必要だったのである。これを簡単に説明すると、芸者と遊ぶならまず待合に行き、置屋から芸者を呼ぶ。待合は料亭と棲み分けをしており料理を出さないので、料亭に出前を頼むのである。

こうしてこの三業は必然的に同じ場所に集まるようになり、その場所を三業地と呼んだ(花街とも呼ぶ)。東京で有名な三業地は新橋、赤坂、神楽坂、向島などである。

だから、待合とは早い話しが連れ込みのことだが、格式が高い。そこで、戦前、ラブホテル替わりに使われたのが蕎麦屋の二階である。客が商売女と二階でいたすのである。面白いのは大正天皇の皇太子時代である。その話しに興味を持たれ、軍事演習の見学のため滋賀県に行啓されたとき、蕎麦屋を訪問されたとの記録が残っているということである。側近の誰かが伝えたのだろう、天皇が唐突な行動として蕎麦屋に入ったとある。大正天皇はユニークなお人柄だったようだ(この項続く)。

どこでいたすか(後編)

3.蕎麦屋の二階(続き)

さて、海外の例でも料理屋の二階というのは定番である。では、料理屋の二階以外にも同様の場所があったのだろうか。それは馬車である。馬車内は密閉された空間だったからである。そこで、西洋の金持ちは競って馬車を購入したのである。

日本では馬車の歴史はなく、人力車の歴史である。しかし、人力車は外から丸見えである。だから、日本では人力車での交接の歴史はなかったと云える。後に車社会が出現し、そこでいたすというのがグローバル・スタンダードとなる。

4.ラブホテル

元は連れ込み旅館であったが、大阪で風呂付にしたのがラブホテルの発祥だといわれる。風呂付がミソで、銭湯が主流の時代に男女で風呂に入れたため、大人気となったのである。余談だが、風俗のパイオニアは関西であり、歴史に残るノーパン喫茶も京都が発祥である。関西人はエライのぅ。

さて、先進国でラブホテルがあるのは日本だけである(ただし、韓国、台湾にはある)。だから、日本に来ている外国人がラブホテルとは何と素晴らしい発明かと感激するのである。今では世界に誇れる日本のラブホテルである。何のこっちゃ。

5.江戸時代の裸の概念

さて、締めくくりは昔の日本人の裸に対する考え方である。

江戸時代は混浴であった。ペリーが下田の公衆浴場のことを記した「日本遠征記」でも「男女が無分別に入り乱れ、互いの裸体を気にしないでいる」と云う記述が残されている。だから、明治に入ってから外人の目に奇異に映るという理由で政府は混浴禁止令を出すことになる。

しかし、上の写真は大正時代の登別温泉である。男女が浴場の中でひしめき合っている。おいらはこの写真を見てちょっと目まいがしたのだが、当時であっても混浴は常識だったのである。

何とおおらかなことであろうか。どうやら裸体感や交接感など恥かしいと云う概念は、時代や場所によって簡単に変わるようだ。おいらたちの考える常識が金科玉条だとは思っていけないことがここでも分かるのである(この項終わり)。

待合とは何だったのか(前編)

本日より、3日間、関ネットワークス「情報の缶詰2012年5月号」に掲載した「待合とは何だったのか」を連載します。

待合とは何だったのか

先月号の「どこでいたすか」が好評だったので、調子に乗ってその続編とする。前号で待合について若干触れたが、おいらが新入社員時代の頃である。某先輩が「若い人は待合なんて知らないだろうねぇ」と呟かれたのを思い出す。そこで、今月号は待合について深掘りをする。

1.待合とは

待合について、先月、次のように述べた。

「待合はすでに死語になっており、今ではその意味を知る人はいないので解説が必要である。

一昔前に男が遊ぶというと、(中略)まず待合に行き、置屋から芸者を呼ぶ。待合は料亭と棲み分けをしており料理を出さないので、料亭に出前を頼む。こうしてこの三業は必然的に同じ場所に集まるようになり、その場所を三業地(花街)と呼んだ。東京で有名な三業地は新橋、赤坂、神楽坂、向島などである」

こうしてみると、待合とは旅館のようでもある。それに料亭でも奥座敷を使えば秘め事は可能である。では、待合は旅館や料亭とどう違ったのか、遊郭のように待合で行う売春は合法であったのかと次々に疑問がわいてくる。

2.遊郭との違い

「帝都における淫売の研究」(昭和3年、博文館)によれば、明治25年から大正14年にかけての公娼制度における娼妓の数は減少していたにもかかわらず、待合の数は約7倍の増加、芸妓の数においては約5倍も増加していた。

この理由は、遊郭が昭和33年の売春防止法施行まで斜陽産業であったからだと云われる。遊郭に行くとは女を買いに行くことであるが、待合に行って芸者と遊ぶとなると、三味線の一つも奏でるということでオブラードをかぶせるという利点があった。

また、遊郭は管理売春であり、娼妓には自由がない。他方で、待合の本質が売春であったとしても場所を貸すだけであり、芸妓を管理している分けではない。また、芸妓という職業も建前上は自由である(この項続く)。

待合とは何だったのか(中編)

2.遊郭との違い(続き)

こうしてみると、待合制度の方が近代的に見えるようだが、実態は売春宿と変わらない待合が多数存在していた。「達磨芸者」や「見ず転芸者」が増えていたからである。達磨は直ぐ転ぶ(=寝る)、見ず転は誰とでも転ぶという意味である。待合に三味線を持参するが、三味線を弾くことはない。客も心得たもので料理も頼まなければ、芸を求めることもない。

ここで、一つの結論に達する。待合とは、芸者を呼ぶ機能に特化した施設だということである。だから、上等な芸妓を呼ぶのか、達磨芸者を呼ぶのか、芸妓を呼んだ後、芸を愉しむかどうかは客次第であったのである。

さて、ここで素朴な疑問が生じる。待合で行なわれていた売春は合法だったのか、それとも違法だったのか。

答えは違法であり、当局の取締りの対象であったのだが、実際には警察が黙認していた。蛇の道はヘビで、不審な人物などが待合に出入りした場合の情報を警察が取っていたという事情があったからである。ただし、待合で行う賭博は厳しく取り締まっていたとある(「風俗警察の理論と実際」昭和9年、南郊社)。

3.料亭、旅館との違い

では、何故、料亭や旅館が待合のように機能しなかったのであろうか。それは、待合の持つ秘密性に鍵があったからである。政治やビジネスの世界では秘密にしておかなければならない話しがある。そういう密談の提供場所として、戦前の料理店や宿泊所は適切ではなかったのである。

そういう事情もあって待合が選ばれることになったのだが、逆に秘密性があることによって売春施設として利用されることになったとも云えるのである。

したがって、秘密が守られるのであれば、待合でなくても良いことになる。料亭や旅館でも女将の口が堅ければ、その機能は果たされる。

現に、待合のほとんどが東京都下に存在し、地方では待合の数が極端に少なかったため(大正15年の警察統計によるベストテンによれば、東京2251軒、神奈川330軒、愛知129軒、岐阜121軒、広島91軒、徳島59軒、宮城47軒、京都45軒、茨木42軒、大坂33軒)、地方で待合の代わりをしたのは料亭や旅館であった。

待合が絶滅した今日であっても、口の堅い女将のいる料亭や旅館でなければ客は集まらない(この項続く)。

待合とは何だったのか(後編)

4.酒場との違い

さて、話しは変わるが、明治時代の中ごろから浅草にあった銘柄屋(めいがらや)という酒場をご存知だろうか。

銘柄とは酒の銘柄のことだが、酒場は名目だけで、実態は売春窟である。前回も書いたが、蕎麦屋の2階も同様であった。つまり、酒場であっても売春提供場所だったのである。

ところが、純粋に酒を飲みたい場所として待合が利用されていたこともあったのだから世の中は不思議なものである。

女はいらない、世の中で一番好きなものは酒だという御仁もいる。そういう酒好きが困るのは、午前零時を過ぎてからの飲酒である。法によって酒場が閉まるのである。若干の時間なら店に留まっていても良いだろうが、従業員も自宅に帰らなければならない。

そういう場合に利用されたのも待合である。贔屓の客が待合を酒を飲む場所にしたという記録も残っているから面白い。

5.絶滅への道

待合のピンは高級芸者を呼んで、本当の芸を愉しみ、馴染みとなればしっぽり濡れるというものであった。したがって、本物の芸者は安待合に行くことはなかった。

客も格式の高い待合に行くのであれば、相当な出費を覚悟しなければならなかったのである。

それに対し、待合のキリは売春宿であった。だから、昭和33年に売防法が施行された後、売春宿同様の待合は遊郭ともども一掃されたのである。

他方で、本来の意味の待合(ピンの待合)は、芸者の衰退と機を同じくして絶滅への道を歩んでいくことになる。待合文化はこうして消えてしまったのである。

以上、待合について述べてみたが、ご興味のある方は、井上章一「愛の空間」(平成11年、角川選書)をご参照願いたい。本エセーの内容も多くを同書に頼っている(この項終り)。

ベータはなぜVHSに負けたのか

おいらが不思議に思ったことがある。

古い話しであるが、その昔、ビデオの企画はVHSとベータがしのぎを削っていた。

おさらいをすると、1975年、ソニーがベータマックスを開発した。遅れること1年、日本ビクターがVHS方式のビデオを開発したのである。

そのほかのメーカーもビデオの新規格を検討していたが、結局、ソニー陣営(東芝、三洋、NEC、アイワ、パイオニア)とビクター陣営(松下、シャープ、三菱、日立)とが熾烈な争いとなり、その後、10年間に渡るビデオ戦争が続いたのである。

商品的には、小型で画質の良いベータが断然優っていた。ただし、録画時間は1時間。それに対し、大きくて画質は劣るが2時間録画できるVHS。

ベータに分があったと思われたが、後発の松下は上述のとおり、VHS陣営についた。松下は当時「マネシタ」と呼ばれる、後発路線を採っており、安く作れるのはベータよりもVHSだと見抜いたのである。

今でこそ、家電製品は大型量販店の独壇場だが、当時は全国に販売店を持つナショナル(松下)がVHSを売りまくったので勝敗が決することになる。1988年、ソニーはついにVHSの軍門に降(くだ)る。

ところで、松下がVHSを売ったとしても、買うのは消費者である。当時、画質を重視するツウは、ソニーのベータを買ったものである。

では、なぜ消費者は画質が悪いVHSを選択したのだろうか。

一説によると、VHSはアダルトソフトに積極的に参入したのである。ベータにはアダルトがない。これで、勝負があった。

う~む。「科学が飛躍的に進歩するのは戦争とセックスである」という仮説は、当たっているようである。

平均顔

おいらの敬愛する鹿島茂氏(仏文学者)によれば、美人の数は人口に比例するという。

人口というと大袈裟だが、女性が10人集まればそのうちの1人が美人であり、20人いれば2人、30人だと3人美人がいるそうである。

これを少し解説する。

氏は某女子大の教授であられたから、講義室を回られるたびに美人の数を数えたところ、美人の数は講義室の部屋の広さ(出席者数)に比例し、概ね10人に1人美人がいるという革命的な法則?を発見されたというのである。

このことで、十人並みという言葉には深い意味があるのではと推理を働かせるのである。

通常、十人並みとは「普通、平均的」という意味である。だが、十人の女性の顔写真を集め、コンピュータで平均の顔を求めてみる。すると驚くなかれ、美人の顔になるのである。

言葉は悪いが、ブスとブスを掛け合わせていくと(つまり、ブスの平均顔は)美人になるのである。

一体、これは何故だろうか。

生物学者の竹内久美子女史であれば解明しておられると思うが、これはどうやら、人類の進化に関係があるようだ。

つまり、偏った顔は絶滅する運命にあり、顔も進化にあわせて標準化しようとしているのである。美人と結婚すると、子供がさらに平均顔=美人になるという理屈である。

だから、脳には無意識のうちに平均顔が美人だとインプットされているのである。

う~む、人類はまだ進歩しようとしているのじゃ。

トイレのない宮殿

1682年にルイ14世によって建てられたベルサイユ宮殿には重大な欠陥がある。

今は設置されているはずだと思うのだが、当時はトイレがなかったのである。

この理由について、当時は下水道がなく、パリ市内の通常の住居であっても用を足した後のナニは窓から外に投げ捨てたというから、おいらはそういうものかな、と思っていた。

しかし、誰が考えても17世紀当時、トイレを造ることは可能であった。しかも、権勢を誇ったルイ王朝である。金に糸目をつけない建造物であれば、トイレを造らなかったのは不思議としか云いようがない。

これについて、フランス文学者である鹿島茂氏の「セーラー服とエッフェル塔」を読んでいたら、その理由が書いてあったので、膝を叩いた。

当時の王は、自分で排泄した後の処理を自分ではしなかったのである(自分の尻を自分ではふかなかった)。実は、尻ふき係がいたのである。えぇ~!!

しかも、謁見を許される者もその場にいて、尻ふき係と一緒に王の排泄行為を見ていたのである。えぇ~!!

しかし、王とはそういうものである。

普通はそういう行為を見せることって恥ずかしいから、自分で尻をふくようになると思うのだが、それは凡庸なおいらたちの考えである。

人間の心理とは、実は不思議なものである。王にとっては、そういう行為を見せつけることが自分の地位が上であるという優越感の表れだったのである。

逆に、見せつけられる方は王と自分との身分の差を思い知らされたのである。それは、屈辱である。

しかも、そういう行為は王以外の高位の者にも伝染し、パブリックな場所での高位の者の排泄行為が大っぴらになったというから歴史は複雑である。

それに反比例するように、低位の者の排泄行為は厳しく制限されることになったのである。えぇ~!!

だから、宮廷の高位の者は、自らの権威を見せつけるために目下の者の前で排泄をするようになった。必然的に公的なトイレは不要となったのである。えぇ~!!

17世紀以前に造られた王宮にはトイレがなかった訳ではないのだが、そのため、ベルサイユ宮殿にトイレを造ることはなかったというのである。

う~む。これはすごい。

なお、この話しの詳細を知りたい方は、鹿島氏の著書(「セーラー服とエッフェル塔」文春文庫2004年)を参照されたい。当時の貴族の歪んだ心理状態を勉強するには、格好の名著である。

ドン・ファンとカサノヴァ(前篇)

江戸時代に定着した家の思想は、家督制度となって戦前まで続いていた。

そのため、江戸時代では跡取りがいないとお家断絶となり、藩主などがそうなると藩そのものが取り潰しとなるので、養子縁組をしたり、娘しかいない場合は婿を取ることが当たり前であった。

したがって、正室(正妻)以外に側室(妾)を囲うことは必然となり、戦後であっても家の存続のために二号を持つお大尽は後を絶たなかった。要するにそういう時代であったのである。

何が云いたいかというと、男性は同時に二人以上の女性を愛することができるか、という半分文学の世界と半分宗教の世界に入るイントロだからである。

ポイントは、同時に二人以上の女性を愛するということであり、昔の側室制度を考えてみればそんなことは当たり前だ、お前は馬鹿かとお叱りを受けるに違いない。

そこで本日のタイトルになるのである。

この問題を解決するのに、ドン・ファンとカサノヴァの事例が参考になるのである。

しかし、巷間、このドン・ファンとカサノヴァはよく混同されるのである。実際、どちらもただの助平だと思われることが多い。

ま、あながち間違っているとは云えないが、厳密には、ドン・ファンは二人以上の女性を同時に愛することをしなかったのである。

この同時にというのがミソで、ドン・ファンの考え方は一夫一婦制に近く(ただし、結婚していないことが多い)、一人の女性に理想を求め、それがかなうと(または理想ではないと知って)、離婚し(捨て)次の女性に乗り換えるのである。

だから、ドン・ファンはいわば乗り換え方式で、美しい花を見つけてはその蜜を吸い尽くし、次の花へ飛び移っていく蝶に例えられる。

蝶は体が一つしかないので、花から花へと渡り歩くのである。この蝶のように女から女への遍歴を続けるのがドン・ファンであった。

これに対し、カサノヴァは同時多発型女性関係なのである。(この項続く)。

ドン・ファンとカサノヴァ(後篇)

カサノヴァは同時多発型女性関係と記した。

カサノヴァは同時に何人もの女性と関係を持つので、医学的には多淫症(男性なら「サチリアジス」、女性なら「ニンフォマニア」と呼ばれる)なのである。世間では、色情狂とも呼ぶ。

しかし、ここが大切なことなのだが、カサノヴァは情が深いのである。彼は情交を持つ相手の官能を優先し(サービスし)、相手を歓ばせ、しかも、経済面を含めて相手の面倒を後々までみるのである。やさしいのである。なんだか、戦前の代議士のようだ(大野伴睦は偉かった)。

ドン・ファンは17世紀スペインの伝説上の人物であるが、カサノヴァは18世紀のイタリアに実在した人物だから(自伝「カサノヴァ回想録」)、こういうことが書けるのである。

では、日本人にはドン・ファンとカサノヴァのどちらが合うのかと考えると、側室制度を背景とした国民性からはカサノヴァの方が近いのかもしれない。

もともと江戸時代の庶民の性の考え方は開放的でおおらかであったし、「据え膳食わぬは男の恥」などという諺があるくらいである。

つまり、カサノヴァは性を開放されたものとして純粋に姓を謳歌し、相手の美醜や年齢などにこだわらず、誘惑するのを愉しむ、誘惑されるのも愉しむ、自分も愉しむ、相手も愉しませるという哲学の上に立脚しているのである。

だから、カサノヴァの女性遍歴は生涯終わることはない。老人になっても助平なのである。

なお、どうでもよいことだが、カサノヴァはスパイだったとの説もある(ハニー・トラップの名手だったのか)。

では、ドン・ファン型は日本人向きではないのかと問われれば、ドン・ファンが多くの女性遍歴を行なうのは自分の理想の女性を求めるという求道的な精神からである。

つまり、理想の女性でないと分かったから情熱が冷めて次の女性にちょっかいを出すわけで、理想に叶った女性に出逢えば女性遍歴は理論上は終わりを告げるのである。これも哲学である。

こうしてみると、ドン・ファンは源氏物語の主人公である光源氏のようではないか。ドン・ファンは日本人にピッタリかも知れない。何だ、じゃあ、日本人は両方とも合う人種なのだ。

ただし、ここが大切なことだが、ドン・ファンにとっての理想の女性はドン・ファンが創りあげたものだから、そのような女性に巡り合えることはない。結局、蝶は花を渡り歩くわけで、ドン・ファンもカサノヴァ同様、生涯、女性遍歴の終わりを迎えることはない。

やれやれ助平やるのも大変だ(この項終り)。

もてる男の条件

鹿島茂教授の本は面白いので、大概目を通している。

過日、本の整理をしていたら世にも稀なる奇書「ぼくたちHを勉強しています」(2003年、朝日新聞社。鹿島茂、井上章一共著。しかし、こんなタイトルでは売れないだろうなぁ)が出てきたので再読した。その中で面白かった部分を紹介する。

この本は、鹿島茂教授と井上章一氏(建築史家、風俗史研究者)の対談集で、同書81頁で鹿島茂氏が次のようにのたまわれる(両氏のことはこのブログのフリーページ「愛の空間」にも紹介している)。

「久米宏さんがまだ駆け出しでTBSのラジオ番組を担当していたころ、『団地の奥さん100人に聞きました』とかいうコーナーがあったんです。

それであるとき、『あなたが男を買うとしたら、どういう男がいいか、次の4つから選んでください』というのをやった。

1は、ジャニーズ系のかわいい男の子、美男子でホストみたいな子

2は、ドスケベのおやじ、頭がはげてテラテラしたやつ

3がマッチョのボディビルダーみたいなやつ

そして、

4が、話の面白い男

この4択でやったら、意外や意外、4択目が圧倒的に人気なんです」

と、この後、もてる男ともてない男はどこが違うかなどが対談されるのである。

井上章一氏は自分がもてないからどうしたらもてるかと鹿島茂教授に聞かれるのだが、鹿島茂教授はインテリはもてないと断言する。もてるタイプは物書きにはならない。だって、実践していれば表現する必要がないからであると。

面白いねぇ。

博覧強記の鹿島氏だから解説されているのだが、二枚目の上原謙は堅かったが、三枚目の柳家金語楼はもてたとされている。安藤昇ももてたが、二人とも「まめ」だったと述べておられる。

安藤昇は元安藤組の組長で、あれだけほれぼれする男だから何もしないでももてたと思うのは大間違いで「自分で何もしないで女性が押しかけてくるなんてありえない」「とにかく声をかけてみる」「そのことによってすべてが違ってくる」とあのカーネギーの言葉のようなことを云っている。

いやあ、勉強になる本だなぁ。

サルの恋愛の掟

先週金曜日(17年3月10日)の西日本新聞ネット版に「『ストーカーされている気分』高崎山の雌ザル、男性職員に猛アタック」という記事を発見した。

サルの世界をバカにしてはいけない。

京大の今西錦司の霊長類の研究は有名である。ま、早い話しがサルの世界は人間の世界の縮図なのである。

人間の本質は、サルの世界を覗けば分かるのである。

で、西日本新聞である。

記事によれば、大分市の高崎山自然動物園で、若いメスザルが46才の男性職員に恋をし、猛アタックしているという。

このメスザル、発情期なのである。この2カ月間、男性職員の姿を見ると付け回し、飛びつき、建物に逃げ込むと窓越しに見つめて出てくるのを待つらしい。

男性職員によれば、サルの社会では、オスは出産経験が豊富なメスを好み、若いメスには関心がないのだそうだ。

ひえ~。サルは熟女好みなのだ。若いメスザルには目もくれない。

他方で、メスは体格が良くて、強いオスが好きだ。

これらは、子孫を確実に残すための行動とみられる。

この男性職員は身長181センチのがっしりした体格なのでサルに間違われたのか。実際、この職員は若いころにも別のメスから求愛された経験があり「僕が仲間に見えるんでしょうか」と複雑な心境だという。

これを読んで、その昔(おいらが大学生のころだから、約40年前)、人生二回結婚説というのがあったことを思い出した。

初婚は、若い女性の結婚は年配の男性と行うべし。そして、その女性が年増になったときには若い男性と二度目の結婚をするべし。

男性の場合も、若いときは年増と結婚し、年を取ると若い女性と結婚すべし、というものである。

う~む。これはサルの世界からいえば、理に適っているのぅ。40年以上前の謎が今ごろになって氷解した。しょもな~。

ジャンル別一覧

人気のクチコミテーマ

-

-

- あなたのアバター自慢して!♪

- バーチャル渋谷おでかけハロウィン

- (2022-11-01 19:50:06)

-

-

-

- 楽天写真館

- 22 日 ( Saturday ) の日記 自…

- (2024-06-22 05:07:29)

-

-

-

- つぶやき

- 炊き込みケチャップライスでオムライ…

- (2024-06-22 00:00:26)

-

© Rakuten Group, Inc.