全1731件 (1731件中 1-50件目)

-

11/15, 22 新国立劇場「ヴォツェック」

新国立劇場 14:00〜 4階右側 / 3階左側 アルバン・ベルク:ヴォツェック ヴォツェック:トーマス・ヨハネス・マイヤー / 駒田敏章(11/22) 鼓手長:ジョン・ダザック アンドレス:伊藤達人 大尉:アーノルド・ベズイエン 医者:妻屋秀和 第一の徒弟職人:大塚博章 第二の徒弟職人:萩原 潤 白痴:青地英幸 マリー:ジェニファー・デイヴィス マルグレート:郷家暁子 新国立劇場合唱団 TOKYO FM 少年合唱団 東京都交響楽団 指揮:大野和士 演出:リチャード・ジョーンズ うーん.................... まだ書いてないのが他に色々あるのですが、とりあえずオペラ優先で。 ヴォツェック。個人的にはかなり著名なオペラだと思っています。というか、ええとですね、まず、そもそも、アルバン・ベルクって知ってますよね?ってところから話を始めないといけないのか、私、そう思ってないんですけどね...... ヴォツェックは2009年に新国立劇場で出しているらしいです。いや、年は覚えていないけれども、やったのは覚えているし観たのも覚えている。私の場合ヴォツェックと言われると、舞台というか映像というか、のイメージとしては、まず、アバドが振ったのがLDで出ていて、これは後々DVDでも出たと思うのだけれども、これがまず最初。最後の、孤児として独り残された子供が一人で遊んでる姿が衝撃的で、正直、前の新国の時も同じようなイメージがあって。その他に観たことあったかと言われると、ザルツブルクで一度出したのを途中まで観た事がある。体調悪くて途中で帰ったんじゃなかったかと思うのだけれど、あれは誰が振ってたか。まぁ、そんなものではあります。確かにあまり頻繁に観られない演目ではあるのではありますが。演奏会形式だと、今年、読売日響がやったんでしたっけね。あれも聞いたけど、まぁ、やはり演奏会形式と舞台上演とでは、流石にね。 ただ、少なくとも昔は、ヴォツェックは新ウィーン楽派唯一と言ってもいいオペラで、加えてブーレーズなんかの録音があったりしたので、かなり存在感のあるオペラではあったのですよ。実際、ウェーベルンはオペラ残していないし、シェーンベルクにはモーゼとアロンがあるけれど、あれは新ウィーン楽派の時代とはちょっと言えないし。 ですからね。正直言うと、知名度の割にレア度は高いと思ってたんですよ。とはいえ、確かに陰鬱な作品ではあるので、なかなか厳しいかなとは思ってはいたものの..... 15日は割と後ろの方だったので埋まり具合はあまりよく分からなかったのですが、22日は前の方だったので埋まり具合がよく分かったのですが、1階、2階は後ろの方はガラガラ。3階も後ろ2列くらいはガラガラで、埋まってると言えたのは4階席くらいでしょうか。まぁ、確かに、集客に苦労するだろうなとは思ったのだけれども、問題は終演後でしょうか。拍手がね、とっても微妙な感じなんですよ。なんというか、これ、拍手していいんでしょうか、これ、良かったんでしょうか、というような感じのですね.... 概ね話がわかっていて、他の舞台を知っている身には、格別突飛な演出とは言えないと思います。時代を100年か数十年かくらいずらしている感じではあるけれど、それほど違和感のあるものではないし、それでどうこういう人もまぁいないでしょう。唯一違和感があるとすれば、最後の場面。子供達が遊んでいる場面なのですが、これが、オペラ幕開けの場面を再現している。ただ、幕開けは、ヴォツェックや大尉や他の兵隊達がいて、という場面を、皆子供達で再現している。まぁ、ねぇ。多分、同じ構図が再生産されていくのだ、みたいなことを言いたいんでしょうけれど、あまり出来は良くないかな。むしろ、なんというか、今こういう物語を受け入れる余地が無いのかしらね。この演出でのヴォツェックは、ある種の異常性がかなりはっきり見えるようになっていて - 決して誇張しているわけではないのだけれど - 、それもあって、受け止め切れなかったのかしらね。でも、こんなこと言っちゃぁなんですが、そもそも客の方の受容性という意味でのキャパが落ちてるというのはあるのかしらね。「分からなかった」という人は少なくないのかも。 実は、プログラムは買ったものの、なんやかやでまだ見てないんですよ。だから、演出家の意図はまた色々あるのかも知れないけれど、まぁ、観た感じではこんなとこですかね。 演奏は、まぁ、こんなものでしょう、といったところ。というとちょっと厳しすぎるかな。外題役は22日には健康上の理由ということでアンダーカヴァーの代役でしたが、まぁまぁなんとかなっていたと思いますよ。そもそも声で圧倒するような作品かといえばなんともですし。ただ、ヴォツェックの狂気、という意味では、やはり本来のトーマス・ヨハネス・マイヤーの方がまだ差し迫っていたかなとは思います。とはいえ大役での代役ですからね。及第点でいいんじゃないでしょうか。 全般にはやはりこんなもの。いや、そう悪くはないと思いますよ。ただ、なぁ。ある種の厳しさがオケには欠けていたかな。アインザッツがどうこうとか、あまり言うほど気にはしてないつもりなのだけれど、やはりここ一番でピシッと揃えて欲しいというのはあるのです。例えば、ヴォツェックがマリーを殺した直後の間奏曲とかね。ああいうのは、アインザッツだけでなく、揺らぎなくピシッと聞かせて欲しいのですよ。そう言うところが、まぁ、やはりね。 それと、これは指揮者の選択だと思うけれど、かなりロマンティックな演奏になっていたように思います。いや、ベルクって、ウェーベルンとは全然違ってかなりロマンティックな響きを持っているのではあるけれど、それにしても、ちょっとそっちに振りすぎかなぁと。それはそれで一つの行き方ではあるけれど、このオペラの持つ厳しさをぼやかしてしまったのではないかなと。個人的には、そういう厳しさがこのオペラの身上じゃないかなと思うんだけどもね。ロマンティシズムは聞く側が、まぁ言ってみれば勝手に感じればいいのであって、音楽そのものは冷徹でいいのだと思うのです。そこが気になるかな。

2025年11月24日

コメント(0)

-

10/20 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 (NHK音楽祭2025)

NHKホール 19:00〜 3階右側 スメタナ:我が祖国より チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 指揮:セミョン・ビシュコフ チェコフィル。個人的には最近は来ると聞きに行ってしまう感じになっています。 ウィーン・フィルもベルリン・フィルも毎年やってくるし、聞けば面白いんでしょうけれど、個人的には正直高過ぎて、というのが本音。特にベルリン・フィルは、無理に聞かなくてもいいかな....という。ウィーン・フィルは聞きたいのだけれど、夏に毎年ザルツブルクで聞いてますしね。今年はコンサートで3回聞けたし、だから日本でわざわざ買わない。 でも、チェコ・フィルは、意外と聞けないんですよね。で、日本では、忘れずにいればまず買える。そしてそれほど高くない。でも、これが一番大事だけれど、個人的にはチェコ・フィルはウィーンやベルリンと並んで聞きたいオケなのです。 上手い下手を言えば、まぁ、ベルリンには及ばないですね。魅力としてもウィーンには及ばないのかも知れない。他の世界のオケと比べれば、もっと「いい」オケはあるのでしょう。でも、チェコ・フィルは、やはり弦がいいと思うのですよ。それはもう前世紀、ノイマンを聞きそびれてビエロフラーヴェクで初めて聞いた時から変わりません。確か15年くらい前の来日の時はブロムシュテットが振ったし。あの頃のブロムシュテットは今ほど騒がれてなくてねぇ。いや、オケの良さを言えば、やはりこのNHK音楽祭で、もう随分前ですが、第九をやったことがあって、その時の第3楽章冒頭、木管から弦へとフレーズを受け渡す、その響きの同質性が、いつどこで受け継いだのか分からないくらい、というのがありまして。それ以降は尚更チェコ・フィル推しなのですよ、私は。 で、この日はNHK音楽祭での公演。正直、あまり行く気はなかったのですが、チェコ大使館だったかから、割引チケットの案内がちょっと前にやってきまして。まぁ、そういうことなら、枯れ木も山の賑わいということで行ってみました。実際、演目も、「我が祖国より」だしね。 とはいえ、正直、我が祖国より、って、そんなに聞きたい曲かと言われると、そうでもないんですよね。どうせなら、もっと弦が生きる曲の方がいい。ドヴォルザークの交響曲、特に7番以降はやっぱりいいと思うんだけど...... 場所はNHKホールの3階とは言いながら、いつもと違って下段の方の右端の方。バランスは、まぁ、良くないんでしょうけれどもね。でも、やっぱりこういうところで聞くと、それなりに聞けるもののようで。いや、実はこの数日後に聞いたブロムシュテットのN響、相当端の方で聞いて、やはりどうなのという感じではあったので。何を今更という話ではあるけれど、やはり安い席でもちゃんと聞けるし、とはいうものの、場所は選んだ方がいいよね、という........ それはそれとして。まぁ、いい演奏でしたよ。やはり弦の響きがいい。こういうのはまぁ、日本のオケとかではやっぱり無理なんだよなぁと。その辺の話は、後日聞いた別の公演の話で....

2025年11月15日

コメント(0)

-

10/16 東フィル (第1025回サントリー定期演奏会 2025年10月)

サントリーホール 19:00〜 ピット席 バーンスタイン:ウェストサイド物語 シンフォニック・ダンス ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー <独奏アンコール> 小曽根真:Asian dream プロコフィエフ:バレエ音楽「ロメオとジュリエット」op.64より <アンコール> バーンスタイン:ウェストサイド物語 〜マンボ ピアノ:小曽根真 東京フィルハーモニー交響楽団 指揮:チョン・ミュンフン というわけでもう1ヶ月前になりますが、東フィルの定期演奏会という名の洋行壮行演奏会。言い方が古いか。 この日はピットから見てましたので、チョン・ミュンフンが表情までよく見えました。 なんかね、今回は、指揮台に座り込んではいなかったけどね。まぁ、それなりに楽しんでるようではありました。いつ、どこでどう来るんだ?みたいな緊張感はありましたけれども。 演奏も、勿論、いいんだけど、緊張感がやっぱり。それもまたいいんですけどね。 この日はオケもアンコールあり。それがまた「マンボ」なんだから。ねぇ。好きねぇ。やっぱり、チョン・ミュンフン、これ好きなんですかね。とはいえ、やっぱり、見れば見るほど不思議なプログラムだと思うんですよねぇ。 欧州公演は無事終わったようで、まずは重畳というところでしょう。でもなぁ、やっぱり、もうちょっとこう......まぁ、いいか。とりあえず来年のバッティストーニを楽しみにしようっと。

2025年11月15日

コメント(0)

-

10/5 東フィル (第1024回オーチャード定期演奏会 2025年10月)

オーチャードホール 15:00〜 3階正面 バーンスタイン:ウェストサイド物語 シンフォニック・ダンス ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー <独奏アンコール> 小曽根真:オベレク プロコフィエフ:バレエ音楽「ロメオとジュリエット」op.64より ピアノ:小曽根真 東京フィルハーモニー交響楽団 指揮:チョン・ミュンフン 今月の東フィル定期は年内最終となります。というのも、今月から来月にかけて東フィルは欧州へ演奏遠征に行くので。率いるのはチョン・ミュンフン。今回の定期演奏会はいわばその前座というかリハーサルというか事前壮行会とでもいうのか、なんというか......な演奏会ということになります。実際には、このプログラムだけじゃなくてマキシム・ヴェンゲーロフを擁してチャイコフスキーをやったりもするのですがね。 しかし、チョン・ミュンフンはともかくとして、欧州遠征でこのプログラムとは.......とは思います。いや、得意なんだろうし、実際悪くないし、なんですけれどもね。でも、バーンスタインとガーシュインとプロコフィエフって、どうなんだろう.......行くのはハンガリー以外は西欧ですからね。一曲くらいドイツ・オーストリアかフランスを入れた方が良かったんじゃないかと。というのも、このプログラムには、構造を持った曲というのがないんですよね。考え方はいろいろでしょうが、やはりクラシック音楽というのは単に音や響きだけじゃなくて、構造というものも要素としてあるわけで。そういう楽曲がないのはどうなんだろうなぁと。たとえばプロコフィエフなら交響曲とかね。ウケはするのかも知れないけれど... まぁ、それはともかく、演奏。やはりこのプログラムだと、小曽根真のラプソディー・イン・ブルーが聞き物になるわけです。バーンスタインもプロコフィエフもいいんだけどね... で、ラプソディー・イン・ブルー。小曽根真の、となると、当然一筋縄ではいかないわけですが、しかし、なにしろ相手は言うてもチョン・ミュンフン。次期スカラ座音楽監督ですからね。小曽根真とやるのは初めてなんじゃないでしょうか。これがまぁ、なんというか、緊張感溢れるというか....ま、なにしろ3階から見てるから本当のところはわかんないんですけどね。 例によって小曽根は独自のフレーズとハーモニーで即興的に演奏する訳ですが、しかし、これがカデンツァ的な部分に入るまでは、妙にこう、硬いというか、緊張した感じで、割と大人し目。で、カデンツァに入ると、指揮台の端に座り込んでしまうチョン・ミュンフン。うん。気持ちは分かる。立って待ってるのかったるいもんね。いつ終わるか分からないし。とはいえ、指揮者が座り込んじゃうのは、やはりあまりないですよね。 果たしてチョン・ミュンフンは気に入らなかったのかどうなのか。少なくとも、ここまで言う事聞かない独奏者とやるというのは、チョン・ミュンフンとしては、あまりないんじゃないでしょうか。昔はともかく、ミラノのシェフに就任が決まってるほどですからね。バスティーユの音楽監督から30年、その間も決して韓国・アジアローカルの指揮者ではなかったわけで。一方の小曽根は、あくまで「クラシックの曲を弾くとはいえジャズミュージシャンとしてのアイデンティティは固持する」というスタイルですからね。もっとも、この日の小曽根の演奏は、いつもながらといえばいつもながらの、ジャズとはいえどもいわゆる「ジャズ」からは遠く離れた、ジャズの境界域のエッジを歩くような演奏。まぁ、いつものことではあるけれど、硬さを感じられたのも合わせてかなり独特なもの。 そういえば、最近の小曽根真は、ラプソディー・イン・ブルーを弾く際は、他にドラムスやベースなど、他のジャズミュージシャンとやったりすることも多かったと思うので、そういうものがない、オケとピアノ、というスタイルは久し振りだったかも知れません。まぁ、実際に欧州ではそういうフォーマットになるからなんだと思うんですけれどもね。 ともあれ、面白いには面白かった。小曽根真もチョン・ミュンフンも独特の緊張感であってました。これ、1週間以上経って今週またやるんだけど、どうなるんだろうな。 アンコールに自作の曲。これもまぁいつも通り。 前半最初はバーンスタインのウェストサイドのシンフォニックダンス。後半はプロコフィエフ。まぁ、悪くなかったと思いますよ。ただ、やっぱり、実際聞いてみても、これは欧州遠征のプログラムとしては、どうなんだろうなぁ。もうちょっと独墺伊仏の音楽を入れても良かったんじゃ......とは思います。

2025年10月16日

コメント(0)

-

9/14 東フィル (第1023回オーチャード定期 2025年9月)

オーチャードホール 15:00〜 3階正面 ピツェッティ:夏の協奏曲 R.シュトラウス:アルプス交響曲 op.64 東京フィルハーモニー交響楽団 指揮:アンドレア・バッティストーニ なんかこう物凄く久しぶりな気はします。いや実際なんやかんやで、夏の旅行から帰ってきてから何も聞きに行ってなかったので。ほぼ1ヶ月ですね。旅行の前もさっぱりだったので、確かに久しぶり。少なくともエントリー上は東フィルは4月以来。いや確か7月のは半分聞いたはずなんだけどな。 とかいう話を途中まで書いて忘れてたんですよね......3週間経って次の定期演奏会になって気が付いて、今更慌てて続きを書いている次第... さて、バッティストーニです。とはいえ忙しさもあって聞くのは今回はこれ一回。今日は昼には公開リハーサルだったのだけど、結局それもパス。まぁ、いいんだけどね。 しかし、どうなのこのプログラム。いや、悪いとは言わないんですが、しかし、ピツェッティはバッティストーニの肝入りだろうからいいとして、アルプス交響曲ねぇ........どうせなら、オペラとまでは言わずとも、もうちょっとこう.......まぁ、バッティストーニだって、嫌なものを無理やりやらされてるわけではないだろうけれども...........うーん........ ピツェッティ。よく知らない人です。ただ、バッティストーニ、イタリアのよく知らない作曲家を取り上げることがあるのだけれど、まぁ、少なくともそこで演奏を聞く限りでは、なんでこんなの持ってきたの、なんて思うことはなくて、わざわざやるだけのことはあるかなと相応に思わせるくらいのものは選ばれていると思います。 この曲も悪くない。佳曲と言っていいと思います。夏の協奏曲、とありますが、独奏楽器のない合奏協奏曲のスタイル、と言っていいのでしょうか。夏、の方は......そうですねぇ。演奏会は9/14。まだ猛暑日だったりするような陽気でしたが、確かに夏を思わせる感じではありました。日本の夏。但し、今の夏ではなくて、30年くらい前ですかね、確かに暑いけれど、生命の危険を感じさせるような夏ではなくて、照っていても、午後にはちゃんと陽が翳って、夕立がサッと降って打ち水のようで、日暮れ時にはどことなく涼しい風が吹き抜ける、そんな感じの懐かしい夏。そういう感想は、ちょっとノスタルジックに過ぎますかね。 で、アルプス交響曲。 いや、いい演奏だったと思いますよ。後半には久しぶりにアンディが跳ねてるの見たし。面白いと言えば面白い。ただ.......そうねぇ.......リヒャルト・シュトラウスねぇ..........いっそサロメとかさ...........ま、いいんだけどね。 これは曲の話なのですがね。 アルプス交響曲、私、あんまり聞かないんですが、たまにこうやって聞くことになるのだけど、なんていうか、最後、「自然に敗退して下山する」ってことになってるんですが、私はヴォーン=ウィリアムズの南極交響曲を思い出すんですよね。というかあれと一緒じゃないの?という。あれは、スコット探検隊が遭難して全滅した話を、確か映画化した時の音楽を基に書いたんじゃなかったっけか。いずれにせよ、あちらは自然の暴力の前に敗退=遭難全滅するわけですが、あれなんですかねぇ。やっぱり、アルプス程度じゃ、風に吹かれたら敗退してくりゃいいんだよ、てな感じなんですかね。個人的には、ヴォーン=ウィリアムスの方が、自然というものをわかっているというか、アルプスなんてそんなもん、というか.......いや、アルプスだってちゃんと危ないんですよ?でも、曲を聞いてるとなぁ...... 何年か前に、第二次大戦前のドイツのアルピニストがアイガーに挑んで敗退して死ぬ話を描いた映画がありましたっけ。そのアルピニストの幼馴染の女性写真家が、国家プロジェクトとしてそれを映像に収めるスタッフとして関わって、結果見殺しにする形になって......てな話で。 ドイツってさ、高い山って、国内だとブロッケン山とかあの辺だけで、一番高いのはオーストリアとの国境沿いにあるツークシュピッツェだっけな、そうなっちゃうんですよね。あれはそれこそガルミッシュ=パルテンキルヒェンに近いのではあるけれど。あれなのかねぇ、ドイツ人って、山って分かってるようで実は分かってないのかなぁ。そんなこともないのだろうとは思うのだけれども。

2025年10月06日

コメント(0)

-

残暑御見舞い

9月だけどね。まだ暑いですからね。残暑。うん。間違ってはいないと思う訳ですよ。 2ヶ月のご無沙汰でした。まぁ、その間も何某か聞いていた…というわけでもないかな、今年は。 買ってあったけど結局行かなかったというのが少なからず。とにかく暑かったです。この夏は。まだ暑いけど。結局、東フィルの7月定期行ったくらいだったけども、それも暑いので途中で退散。チャイコフスキー聞きたいと思わなかったので。フェスタサマーミューザとかも行かず仕舞い。 夏の旅行は行きました。暑かったけどねぇ…ザルツブルクとバイロイト。その時は親の仇みたいに散々行きましたけどねぇ。まぁ、それだけの甲斐はあったという感じで、結構いいのがあったかなと。それで帰ってきて、呆然と2週間経ったらもう9月… もうしばらくはあんまり聞きに行く気は起きないかなぁ。ま、ぼちぼちで。

2025年09月03日

コメント(0)

-

6/28 小曽根真

文京シビックホール 18:00〜 1階右手 Gotta Be Happy (Makoto Ozone) Tiger March (Shutaro Matsui) Tropical Song (Kento Tsubosaka) Ital Park (Makoto Ozone) Pasja (Shimpei Ogawa) Park Hopper (Makoto Ozone) Peace (Horace Silver) Three Wishes (Makoto Ozone) <アンコール> Hymn To Freedom (Oscar Peterson) ピアノ、ハモンドオルガン:小曽根 真 トランペット:松井秀太郎 ピアノ:壷阪健登 ベース:小川晋平 ドラムス:きたいくにと サックス:佐々木梨子 実は直前に手術していて、それどころじゃないって話だったんですけどね。まぁ、水曜日に遊びに行って木曜日に予定通り手術して、行くつもりはだからあまりなかったんだけれども、譲るにも譲れずじまいで、まぁ調子悪くないし、行くか、てなもんです。 一応タイトルは「小曽根 真スペシャルライブ From OZONE till Dawn」ってことで、最近よくやってる若手とのセッション。サックスの佐々木梨子は今バークレー在学中だそうで、夏休みで日本に帰ってきてるのを呼び出したんだとかなんとか。 なかなか良かったです。基本はトランペットの1ホーンカルテット+1、ってことになるんでしょうが、サックスが入るだけで座りが良くなりますね。カルテットで全然いいんだけど、ミニマルな編成だったらホーン要らないし、入れるんだったら2本の方がやっぱり色彩豊かになりますからね。それと、やっぱりジャズには金管より木管の方が質感が合うかなぁ、とも思ったり。この辺はあくまで個人の好みの問題なので、いい悪いではなくて趣味の問題。 till Dawnのスタイルはこの3,4年ですが、その数年の中でも、若手の面々の成長は著しい、とか言ってみたりするのですが、そこにまたフレッシュなメンバーと言っていいのか、佐々木梨子が入ってきて、といったところ。自由自在というよりは一所懸命、という感じですが、なんでしょうね、ぎこちなくとかそういう感じではなく、持ってるものを全部出してやれ、みたいなとこなんでしょうか。好感は持てます。でも、日本に帰ってくるのかな。年齢的には高校出てそのままバークレーに行ってるくらいらしいですし。帰ってこないなら、それはそれでいいんじゃないかな。 前後半で全9曲。こうしてみるとやっぱり新しい曲が多いですね。昔の曲も聞きたい気持ちはあるけれど、こうやっていつも新しい曲に更新していけるのは見事だと思うし、聞いてるこちらも新鮮に聞けるのは楽しいものではあります。

2025年07月05日

コメント(0)

-

6/25 竹内まりや

K-Arena横浜 2階左手 アンフィシアターの夜 家に帰ろう マージービートで歌わせて Forever Friends 歌を贈ろう 五線紙 リンダ ブルー・ホライズン 象牙海岸 元気を出して 告白 静かな伝説 カムフラージュ 幸せの物差し J-BOY プラスティック・ラヴ 人生の扉 駅 <アンコール> All I have to do is Dream September 不思議なピーチパイ いのちの歌 いやねぇ、普段ポップスのコンサートなんて行かないんですよね。でも、たまさか竹内まりやのCD買ったら応募券が付いてたのであまり深く考えずに抽選に申し込んだら当たっちゃってねぇ......それに、ほら、竹内まりや聞きに行くともれなく山下達郎もついてくるわけで。ここで聞いておかないと、多分もう聞くことないだろうなと思って。 本当はタイミング的には行ってる場合じゃなかったんだけど、勢いで行ってしまいましたです。 面白かったですよ。なんだかんだ言うても、同時代ですしね、一応。子供の頃から聞かされてる、に近いかな。不思議なピーチパイが盛んに世の中で流れてた頃ですね。Septemberも知ってるし、元気を出しては薬師丸ひろ子大先生の歌で知っている。更に、薬師丸ひろ子大先生の一番の歌声は、竹内まりやがアルバムで入れた録音でのバックコーラスでの伸びやかで綺麗な声だと思っているので、勿論よく知っている............... ええ、まぁ、そんな感じです。もったいないっちゃもったいないんでしょうけれども。でも、面白かったのは確かだからね。実際、聞いてて、知らないなぁ、って曲もあるけれど、それも含めて楽しめました。とはいえ、70でこのパフォーマンスは流石にすごいですね。山下達郎も歳の割にすごいなとは思うけれども。

2025年07月02日

コメント(0)

-

6/7, 14 東響 (川崎定期 第100回、名曲全集 第208回 2025年6月)

ミューザ川崎シンフォニーホール 14:00〜 4階左手 <6/7> モーツァルト:交響曲第25番 ト短調 K.183 ロッシーニ:スターバト・マーテル ソプラノ:ハスミック・トロシャン メゾソプラノ:ダニエラ・バルチェッローナ テノール:マキシム・ミロノフ バスバリトン:マルコ・ミミカ 東響コーラス 東京交響楽団 指揮:ミケーレ・マリオッティ <6/14> チャイコフスキー:幻想的序曲「ロメオとジュリエット」 チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 op.35 <独奏アンコール> コリリアーノ:レッド・ヴァイオリン・カプリース プロコフィエフ:バレエ組曲 「ロメオとジュリエット」 モンターギュ家とキャピュレット家 / 少女ジュリエット / マドリガル / メヌエット / 仮面 / ロメオとジュリエット / タイボルトの死 ヴァイオリン:ティモシー・チューイ 東京交響楽団 指揮:ミケーレ・マリオッティ 最後のエントリーから3週間ほど......正直あまり聞いてないのは事実ではあります。まぁ、このくらいでも普通より多いんだろうとは思いますが。 東響、というよりはミケーレ・マリオッティ祭りという感じです。そもそもは気まぐれでスタバト・マーテルをやるというので聞きにいったら、思いの外良かったので、翌週も聞きにいったというところ。 結果的にどちらもあまりいい席で聞いてはいなかったのですが.... まずは7日のスタバト・マーテル。実は誰が歌うかちゃんと見てなかったのだけど、バルチェローナだったのですね。そうと分かっていれば、もうちょっといい席買ったのに........まぁ、本来、このタイミングで行くのか、という状況だったので、仕方ないんですけどね。 まぁ、歌唱的には悪くなかったのだと思います。ただ......そうねぇ.......合唱は東響コーラスなので、アマチュアベースなのですが、だからあまり悪くいう気も本来ないんだけど、ちょっとこう.....ラテン語に聞こえなかったかなぁと。日本語だよね.....という。ラテン語とかイタリア語って日本語の発音に近いとか言うんですけどね。でも、やっぱり、音韻というかイントネーションというものがあるのであって。そういう意味では、悪いとは言わないけれど、ちょっと日本語に聞こえるというか.......まぁ、ラテン語じゃないなぁと。 具体的に何処がどうで、どうすれば改善出来るんだ、言ってみろ、って言われると難しいんですけれどもね。正直、具体的にどの言葉の何処がどう、と指摘出来るわけではないんだけれども。でも、そう聞こえてしまうのは、そうなんですよ。 プロの合唱だって出来てないとこはいっぱいあるので、まして基本アマチュアベースだから、そう指弾するつもりもないんですけどね。 オーケストラ。実は7日に聞きに行った時は、翌週も来るつもりではなかったんですけどね。ただ、この日聞いたら、結構良かったのですね。正直、大体東響は音が硬くてフォルテになると一本調子の音になるよな、というのが基本の評価だったんだけれど、この日は割といい演奏。硬いっちゃ硬いけれど、まぁ、曲が曲ですから、あまり気にならない。それにはやはり指揮者の指導もあるでしょう。にしても、前半のモーツァルトも、ロッシーニも良かった。なんていうんでしょうね。モーツァルトがまずちゃんと外連味のない端正な演奏。で、ロッシーニも同じく。硬くならず、叫ばずに。こういうのがね、いいんですよ。 14日は、しかし、チャイコフスキーとプロコフィエフなんですよね。まぁ、チャイコフスキーはまだしも、プロコフィエフは流石にね.....とはいえ、昨今の東響からすれば、随分柔らかいなとは思いますが、とはいえ........ねぇ........... 演奏としては悪くなかったとは思います。やはり指揮者の薫陶が効いているのでしょう。 マリオッティ、記憶はないのですが、ボローニャで振っていて、ペーザロ出身らしいし、まぁ多分どっかで聞いてるんじゃないかとは思うんですが......覚えてないけれど、いい指揮者じゃないかと思います。

2025年06月21日

コメント(0)

-

アルフレード・ブレンデル 逝去

https://www.bbc.com/news/articles/cjmmmrl4mz7ohttps://www.theguardian.com/music/2025/jun/17/celebrated-pianist-and-writer-alfred-brendel-dies-aged-94 アルフレート・ブレンデル、という表記だと思うのですが、d終わりなのでアルフレード、になってるんだと思います。ブレンデルがロンドンでなくなったそうです。享年94歳。2008年くらいに演奏の第一線から退いていて、そうか、もうそんな前に引退していたか、と思うのであります。 ブレンデルは時々聞く機会があった筈ですが、覚えてるのは、学生、まだ未成年の頃に来日公演で聞いたのと、引退する前にザルツブルクで聞いたのと。 学生の頃というのは、1980年代ですね。神奈川県民ホールで、確か母親が連れてけというので連れてった覚えが。最後がシューベルトのD.959のソナタだった記憶があって、生であの曲の演奏を聞いたのはあれが初めてだったかな。元々D.960の方が断然好きだったのだけれど、それ以外もいいじゃないか、と開眼したのがあの演奏だった。実は、その頃ブレンデルはシューベルトのソナタを2度目の全集で入れていて、しかし、個人的には、ブレンデルは繰り返しを結構省くので、本当はあまり好きではなかったんですけれども。ただ、演奏それ自体は良かった。今でも彼の録音はいいなぁと思います。 ザルツブルクは、2008年だったかと思うのですが、夏の音楽祭。たまたま追加販売みたいな感じでチケットが出たのを買ったのだったと思います。行ってみたら祝祭劇場の舞台上の席。時々、完売状態の人気公演で、そういう席セットするんですよね。ハイドンと、あとなんだったかな。実はあまり覚えてない。時差ボケてたし。思えばあれが最後だったのだと思います。 なんかね、こっちもいい歳になってきて、こういう、昔から好きだった人が亡くなって追悼記事が....みたいなのは増えちゃうんですよね。だから、あまり書くのもなぁ、とは思うんだけれど、ブレンデルはやっぱり書いてしまうかな。 今にして思うと、彼のようなタイプの網羅型と言いたくなるようなピアニストは、減っているのかなとも思わなくもないです。ピアノソナタならベートーヴェンとシューベルトは2度づつ全集を入れているし、モーツァルト、シューマンの演奏は定評があった。この辺を中心に、バッハ、ハイドン、リストあたりがレパートリーとして思い浮かぶ......という、ドイツ系の重鎮ピアニストだった......と言いたいのだけれど、ちょっと重鎮って感じでもないんですよね。なにしろ70代で引退してしまったので。決して若いとは言えないんですが、現役でもオピッツとかシフとかいますしね。シフはまだ71歳とかなのか.....なるほどねぇ。 シフもですが、ブレンデルは歌曲伴奏もそこそこやっていて、ゲルネとの共演もあったかと思いますが、なんといってもフィッシャー=ディースカウとの冬の旅が忘れ難い。ディースカウの冬の旅の録音としては必ずしも高い評価を得ていない感はあるのですが、個人的にはディースカウの声がやや衰え始めているというのも含めて、冬の旅の1stチョイスだと思っています。 今は、こういう人は流行らないんでしょうね。でも、私がクラシックを聞き始めた頃は、こういう演奏家がそれぞれの分野にいて、外連味は無いし、時にはつまらないという声はあれど、安定した技術と解釈の演奏で、良くも悪くもそこから出発していろんなものを聞いていった、そういう基点の演奏家の一人だったと思います。youtubeとか基本タダで聞けるものをよく言えばスーパーフラットに聞ける環境というのは、それはそれでいいのかも知れないけれど、自分としては、いざとなればそこに戻ることで見直せる、そんな基点を持っていたことというのは、悪くない、むしろ幸せなことだったのかなと思ってはいて、その一人がブレンデルだったな、と、改めて思うのであります。R.I.P.

2025年06月18日

コメント(0)

-

5/18 神奈川フィル (ミューザ川崎シリーズ第1回 2025年5月)

ミューザ川崎シンフォニーホール 14:00〜 4階正面 ブラームス:ピアノ協奏曲第2番変ロ長調 op.83 ベートーヴェン:交響曲第6番ヘ長調 op.68 「田園」 ピアノ:清水和音 神奈川フィルハーモニー管弦楽団 指揮:沼尻竜典 神奈川フィル。正直積極的に聞きには行かないんですけどね。そこまで付き合ってられないというのはあります。時々、というより、本当にたまに聞くことはあるけれど、正直そんなにいい印象はないなぁ、という。凄くダメってわけではないけれど、なんだかなぁ.....みたいな感じで帰ってくることが多かったかなと。 それを聞きに行ったのは、まぁ、気まぐれです。今年始めたという「ミューザ川崎シリーズ」で、Beethoven Ringというのをやるそうで。なんだかわからないけど、ベートーヴェンメインらしいし.....ということで、聞いてみることに。 会場は8分は入っている感じ。ひょっとすると9割入ってるかも、というくらい。正直これはちょっと意外。最近は国内オケで完売というのはあまりないし、いくら音楽監督とはいえ沼尻竜典でこれだけ来たか、という感じです。まぁ、清水和音だし、田園だし、とはいえ...... 前半はブラームスのピアノ協奏曲。考えてみると、Beethoven Ringシリーズなのに、ブラームス。いいんですけど、皇帝とかじゃないんだよね....... この曲聞くのは久々かなと。特に好きな曲というわけではないのですが、久々に聞くと意外と面白かったり。まぁ、演奏も悪くなかったと思います。清水和音も最近は聞いていなかったと思いますが、まぁ、元々実力のある人なので、こういう重量級の曲でも難なくこなす。そうすると、なんというか、演奏に余裕が出てきて、いろいろ見えるものがあるんですよね。言われりゃ最初っからわかってる話なんだけど、第2楽章とかの魅力が際立つとかね。 後半は田園。これ、ブラームスも面白かったけれど、こちらは更に面白かった。 まず、編成。実は、前半と後半とで殆ど編成が変わらないんです。具体的には、弦五部が14-12-10-8-7。これでブラームスもベートーヴェンも、やる。これ、おかしくないといえばおかしくはありません。ブラームスをこの編成でやるのは、まぁ、変ではない。で、ベートーヴェンも、今時としては多いと思うけれど、そういうやり方もある。ただ、同じ演奏会で、プロオケで、ブラームスとベートーヴェンを同数の弦五部でやるというのは、実は珍しいのではないかと。そして、ミューザは典型的な風呂場ホールです。つまり響き過ぎ。正直言うと、ブラームスでも多いかな?と思うくらい。それでベートーヴェン....... これ、確かに最近の傾向に比して、というのはあります。最近のオーケストラ演奏でのベートーヴェンの扱いは、ピリオドアプローチの影響を、まぁ悪口言うと、安易に受けてしまって、よりタイトな編成でやる傾向というのはあります。今時は田園あたりなら10-8-6-4-3くらいでやるんじゃないでしょうか。或いは各1プルトづつ増やすとか。その場合はコントラバスは4本ですかね。第1ヴァイオリン14本というのは第九くらいじゃないでしょうか。あれは、合唱を大編成で乗っけるもんだから、拮抗出来なくなってしまうので、ってところだと思うんですが。 そしてコントラバス7本。これは重い。いいんですけどね。でも、重い。かなり低音がきます。東京文化会館ならまだしも、ミューザでこれはなかなか。実は、これ聞きながら、時々密かに失笑というか苦笑してました。昔、学生の頃、ムラヴィンスキーがレニングラード・フィル高を振った「田園」を愛聴してたのですが、まぁ重っ苦しいことと言ったら!でも、音楽としては決して重苦しくはなくて、いい演奏だったんですけどね。それをずっと思い出していました。 これだけ厚い陣容故、それが功を奏している面もあって、よくある弦の金切り声があまり聞かれなかった。正直、ブラームスでは多少その気はあったのですが、田園では余裕があるので弦が叫ばなくてもちゃんと聞こえる。風呂場ミューザですしね。だから、聞きやすい音で終始していました。余裕があるので、弾き飛ばす感じもなく、感じのいい演奏ではありました。 今時、こういう演奏はなかなかないと思います。一般的な傾向としては、編成を絞る方向で行くのが今の流行りでしょう。やはりピリオドスタイルの影響は間違いなくあると思います。ピリオド奏法が、というより、スタイルですね。ふた昔くらい前であれば、この編成でベートーヴェンをやるのは普通だったと思います。絞ることでアンサンブルをタイトにして、贅肉を削ぎ落とす、みたいなやり方。それは確かに考え方としてはありだと思いますが、一方で、現代オーケストラの良さを削いでしまっている面もあって、この辺は考え方はいろいろでしょうが、流行はよりタイトな編成を目指す。その真逆を行き、しかも低弦を厚くする。重量級の編成で、無理をさせない。絶妙と言っていいと思います。この辺は沼尻竜典の手腕ということなのでしょう。見事な選択、戦略です。特にブラームスと同じ編成で田園もそのまま行くというのは今時としては英断でしょう。しかも上手くいってるし。 正直、決してうまいオケだとは言えないと思います。特に管はトラウマ級のやらかしもあったし。田園だけでなく、ブラームスも難はあった。ただ、やはり、弦が聞ければまぁどうにかなるもんです。特にこの辺の曲は。で、弦がオタつかないから、管も乱れても復旧出来るんですね。 思いの外いい演奏に仕上がっていたと思います。本当に、期待以上。 敢えて苦言というかいちゃもんつけるなら、インテリヤクザみたいなコンサートマスター。別にいいですけどね。ただ、オーケストラの演奏で、コンサートマスターだけ足を投げ出して演奏するのは、まぁ、みっともないです。他の人がやってるならまだ大目に見るのかも知れないですが、私、この人嫌いなんですよね。ナントカ組とかいって、コワモテの風体でやってて、いや、当人の勝手っていや勝手ですよ?でも、コンサートマスター一人だけそんな風に弾いてるのは見た目も感心しない。椅子にも浅く腰掛けていて、それが弾きやすいんだというのかも知れないですが、一般的にはそういう格好はバランスが良くないので演奏は決して良くならないというもの。こういう人を私は信用しない。 ま、元々嫌いなコンサートマスターだからそうなるんですけどね。ファンを付けるのも結構。見た目重視も結構。外連味も結構。でも音楽家はまず音楽でしょ。決して悪くはない今日のオーケストラの演奏だったけれど、だからこそ、ちゃんとせいや、とね。

2025年05月20日

コメント(0)

-

LFJの来場者アンケートは明日まで!(確か)

忘れてた!https://www.lfj.jp/lfj_2025/news/2025/05/03-02.html

2025年05月18日

コメント(0)

-

LFJ2025総括:演奏自体

さて、LFJ2025の演奏の方について。まぁ、演奏だけじゃないんですが。 既に何度も書いていますが、今年のLFJは比較的いい演奏が多かったと思います。勿論こっちもそういうのを選んで聞きに行っているので、当然と言えば当然ですが、「あー。こりゃ聞かなくてもよかったな」というのが、まぁ、一応無かったな、というのは事実です。 今年良かったのは、やはり、壺阪健登。ジャズピアニストですけれども、今回一応ちゃんと聞けて、しかも色々なフォーマットでまとめて聞けたのは収穫でした。 問題は、まぁ、他もないではないけれど、これが収穫だったなぁ、というのが、あんまりないんですよね。これは、「演奏がいい/悪い」とか、「面白い/面白くない」ということとは別の次元の話でして。今思い返しても、いい演奏だったな、とかいうのはあるんですよ。シェレシェフスカヤ親子の仏露歌曲とか、福間洸太朗のリサイタルとか、レザパッシュはいい演奏だったけど面白いの部類かも。ただ。いずれにせよ、それ以上の「収穫」というと..... 最初の頃のLFJでは、フォーマット自体がもう衝撃だったわけですが、ある時期からは、少なくとも私個人としては毎年毎年何某かの発見とか出会いがあったように思ってます。たとえば、フィリップ・ピエルロのリチェルカーレ・コンソートは、古楽の楽しみを拡げてくれたし、カニサレスやカスタネットおばさんはフラメンコのようなクラシック音楽の縁辺にいるような音楽に目を向けてくれた。コルシカ島のヴォーカルアンサンブル、ロシア正教会の聖歌隊........勿論ミシェル・コルボは元々聞いていたバッハをはじめとする宗教音楽への興味をさらに深めてくれた.....といった具合。それを「収穫」というのはまぁ言い方の問題はあるけれど、それはやはりLFJの楽しみだったんです。 今年はというと、演奏は悪くなかったし、楽しんだけれども、そういうそれ以上の何か、発見とか出会いとかいった収穫、という意味では........新しい何かは、自分に関する限り、どうだろうなぁ...... 今年はジャズ関係が充実していたのは確かなのだけれど、壺阪健登も、ポール・レイも、勿論ブルーノート東京オールスター・ジャズ・オーケストラとか、とても良かったけれど、それは私にとっては「知ってる」ものなので.... もう一つ今年あまり感じなかったのは、「熱狂」かなぁ、と。 いや、盛り上がってはいたんですよ。前述のブルーノート東京オールスターズとか、最高に盛り上がってたんですよ。まさに熱狂。でも、そういう熱狂ではなくてね....... LFJの熱狂というのは、演奏で盛り上がって熱狂する、その先の、まさにお祭りとしての熱狂みたいなものだと思うんですよね。クラシック系の音楽にどっぷり浸かる、その先に見えてくるものがあるんだけどなぁ、という。 でもねぇ。面白かったのは間違いないんですよ。GWの時期に、国外、例えばウィーンとかロンドンとかに行ったとして、これに匹敵するだけの音楽はなかなか聞けない。特に、チケット代が上がったとはいえ、まだまだ海外に行くよりはコストパフォーマンスは高いですからね。その意味で行かないのは実に勿体無いとは思います。

2025年05月12日

コメント(0)

-

5/10 東京シティフィル (第82回ティアラこうとう定期演奏会 2025年5月)

ティアラこうとう大ホール 15:00〜 1階右後方 グァルニエリ:3つの舞曲 外山雄三:管弦楽のためのラプソディー ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー <独奏アンコール> アントニオ・カルロス・ジョビン:デサフィナード ドヴォルザーク:交響曲第9番ホ短調op.95 「新世界より」 ピアノ:壺阪健登 東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団 指揮:ジョゼ・ソアーレス まだLFJの話も書き終わってないんですけれどもねぇ。まぁ、LFJの続きみたいなものだから... LFJでいろいろ聞いたのですが、今年はジャズが多くて、その中で目立ったのがこの人、壺阪健登。LFJでは、ポール・レイとの二重奏、ソロでのリサイタル、そしてホールAで子供のためのコンサートでラプソディ・イン・ブルーを演奏。で、この週末なんか聞こうかと調べたら、このコンサートがあったので、じゃぁもう一度聞いてみようかな、ということで買ったのでした。 今年は日伯友好交流年なんだそうで、曰く、日伯外交関係樹立130周年なんだそうで、このコンサートはそれを記念しているというかなんというか。よく分かりませんが、駐日ブラジル大使館と在東京ブラジル総領事館が後援しているそうで。どうでもいいんですが、「日伯」って書いたところは、「日・ブラジル」って書かれてるんですが、最近は日伯って言わないんですかね。ブラジルって伯剌西爾って表記してたので、昔は日伯って.......ブツブツ........ で、今日の指揮者、ジョゼ・ソアーレスはサンパウロ生まれなんだそうで。まだ20代ですが、2021年に東京国際音楽コンクールで1位を取っている人。そうなのか..... 1曲目はグァルニエリ。イタリア系ブラジル人作曲家だそうで、南米の代表的作曲家なんだそうです。知らんかった.....まぁ、佳曲、といったところでしょうか。個人的には、こういうコンサートで、取り上げられるのがヴィラ=ロボスじゃないんだ、という感慨を抱きましたですかね。ブラジルといえばヴィラ=ロボスのブラジル風バッハ、というのが定番のイメージだったんですが、こういうのもあるんだな、と。 それに呼応するかのように2曲目は外山雄三。これもまぁ、武満でも伊福部でもなく、「管弦楽のためのラプソディー」を持ってくるあたり、まぁ、狙ってるわけではないんでしょうけれど、面白い。 からの、ラプソディー・イン・ブルー。上述の通り、独奏の壺阪健登。この1週間で4回目。どんだけ好きなんだ、って言われそうですが、正直LFJで聞くまで特段印象はなかったんですよね。で、今回聞いてみてなのですが、この人面白いと思います。この人の名を初めて見たのは、小曽根真の若手音楽家をプッシュするプロジェクト、From Ozone till Dawnだったと思います。だから、一度くらい聞いてるんじゃないかとは思うんですが、正直、小曽根を聞きに行ってるので、覚えてないかな、というような。まぁ、今回が初めてみたいなものです。 で、何が面白いかというと、音のセンス。ジャズピアノ弾き、ということだと思うんですが、決していわゆるジャズの進行に囚われない。音のセンスが小曽根真に一脈通ずるところがあって、独特かつ絶妙なんですね。ジャズっぽさから自由で、といって綺麗なだけでなく、毒が微妙に入る。その辺の毒の入り方は、小曽根より巧妙で密やかだけれど、結構効く。そんな感じです。小曽根にしてもそうなんですが、最近はジャズ系のピアニストが出てくると、妙齢の女性達がファンに付いて、まぁ、そう言っちゃ悪いんですが、煩いんですよね。なんというかキャーキャーって感じで。まぁ、ブーニン以来と思えば、ジャズに限った話じゃないか。でも、小曽根もそうだけれど、実は結構毒があって、どうも傍目に見ているとその辺の毒ってあんまり気付いてないのかな、あれは。 今回はラプソディー・イン・ブルーで、演奏自体はそれほど暴れずに、しかし、カデンツァは自由自在に。その演奏が上手いですね。自由ながら、原曲の雰囲気やクラシカル、というより、オーケストラ音楽の語法を考えて演奏している感じ。特に、無理にジャズしようとしないところがいいですね。LFJの時もシティ・フィルだったのだけれど、その時は子供向けのコンサートであったのもあって、もっとカデンツァも大人しかったけれど、今回はそれよりはもっと張り切って、でも、よく調和している。それでいて独自性は失われない。いい演奏だったと思います。 アンコールにアントニオ・カルロス・ジョビン。なるほどここでブラジル。私は聞き覚えがなかったのですが、確かに聞いていると微かにボサノヴァの痕跡を残しながら、自己薬籠中のものにしている。ジャズといえばジャズ。勿論クラシックではない。でも、なにより自分の音楽になっていて、そして、音のセンスがいい。綺麗なだけではない。いいピアニストだと思います。 無理言って、CD買わずにプログラムにサイン貰ってしまったのだけれど、もう楽◯で発注したところだったので.....すみませんねぇ。また今度聞きに行くから御勘弁を..... 後半は新世界より。東京シティフィルの演奏会としては、こちらがメインでしょうね。 正直言うと、東京シティフィルはプロオケとしては劣るよね、という印象で、むしろセミプロだろうに....というのが個人的な認識。まぁ、今回はこういうプログラムなので来たけれど、正直敢えて聞きに行く気はしなかった。 で、今回聞いたのだけれど、シティフィル、かなり良くなってると思います。まぁ、管、特に金管はかなり弱くて、新世界の最後ではトラウマものだよなぁというやらかしもあったけれど、弦五部がかなり落ち着いていたので、以前に比べると安心....まではしないけれど、悪くない演奏だったと思います。 正直、飯守泰次郎がやっていた頃は、仕方ないんだけれど、身の丈に合わないことやってたんじゃないの、という気はします。ワーグナーとか、そりゃ、やりゃ出来るかも知れないけれど、無茶だよなぁ、と思って全然行かなかったんですけれどね。今回聞くと安定している気はします。高関健の薫陶の賜物かも知れませんが......(そんなに鍛えられる人とは思わないんだけれども....) 日本のオケ特有の悪癖もあまり聞かれなかったし、いつもなのかは分かりませんが、これなら毛嫌いする必要もないかなと。敢えて挙げるとすれば、ティアラこうとうは小さいんですよね。確か1500人入るか、というくらいではなかったかと。もう一箇所の定演はオペラシティだし。それで身の丈にあった演奏が出来ている、ということかも知れませんが、しかし、まぁ、それでいい演奏になるなら、それはそれでいいんじゃないでしょうか。

2025年05月11日

コメント(0)

-

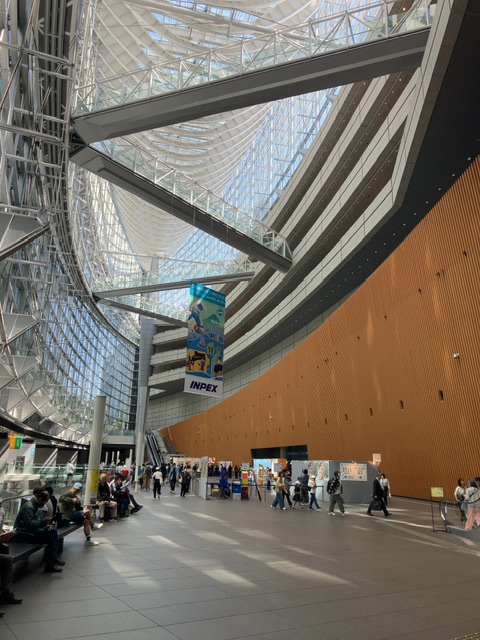

LFJ2025総括

まぁ、総括なんてする立場ではないんですけれどもね。 公式発表によると、エリア全体で193千人の来場者だったそうです。国際フォーラムでは155千人だとか。 https://www.lfj.jp/lfj_2025/news/05/release_LFJ2025.pdf 正直、「え、そんなにいたの?」という感じです。 とにかく今年は人が少なかった。天気は、暑過ぎず、雨も降らずで、恵まれてはいたけれど、まぁ、屋内で楽しむより戸外で楽しみたい、というのもあるでしょうが。特に地上広場というか、国際フォーラムの外を歩いていても、明らかに人が少ないと思いました。 人が少なかった理由の一つは、露出の少なさというのは間違いなくあると思います。なかなか配布されないスケジュール表、広告も殆ど見掛けませんでしたし。協賛からJR東日本もトヨタも手ぇ引きましたしね。主催者側も営業する気が無かったのかも。 無論、人の多い少ないが全てではありません。それはそうなんだけれどもさ。でも、だとしたら、国際フォーラムのような施設で、どういうイベントをやるのがいいと思うのでしょうね。まず以てそういう発想がもうないんじゃないかな。 今回、というかコロナ以降ですが、人が集まらなくなってる理由の一つは、率直に言って「有料公演のチケット買わないと楽しめない」という点にあるのではないかと。以前は、地上広場のキオスクコンサートだけでなくて、大液晶画面を設置して、ナントの映像を流したり、公演を中継したり、ということをやっていましたが、それはなくなり、キオスクコンサートの数も減り、その前の椅子も減り........と、明らかに以前に比べて歩いていても空いているという感じ。 それって、この音楽祭が元々持っていたインパクトからは、随分遠いところに来てるんじゃないですかね。私は今でも初回の時の衝撃を忘れてません。「なんかよくわからないけどそういうの聞けるっていうから来てみた」と言って、ベートーヴェンの初期弦楽四重奏のコンサートに来る人、というのは、やはり衝撃的でした。あれがラ・フォル・ジュルネの原点だと思うんですよね。「そんなことは昔の話だ。時が経てば求められることも変わる」だって? んなこたありませんて。あんたの浅くて薄っぺらい認識なんかよりも遥かにクラシック音楽も、それを受容する日本社会も、歴史的な縦深は深い。たかだか20年じゃ変わらないからこその橋頭堡であり灯台である存在であって欲しいなと思うんですけれどもね。でも、それが、閉じて行く方向に行ってしまうのは違うだろうと思います。 むしろ、それにも関わらず、延べでも155千人が国際フォーラムに来ていたということの方が寿ぐべきなのかも知れません。何しろ一日5万人以上なので、それって明らかに有料公演のチケット枚数を超えてますからね。 今年のテーマはmemoires、メモワール、音楽の時空旅行、というテーマだったそうで、まぁ、これ、割とどうでもいいっちゃいいんですけれど、個人的にはマージナルな音楽が目白押しだったな、という印象がやはり強いです。前にも書いた通り、それ故に敬遠した人も少なからずあったのかも知れないですし、私自身イマイチだなぁ、と思ってはいたのですが、実際聞いてみたら意外と面白かった。むしろ、正直言ってしまうと、オーソドックスな音楽の演奏より面白かったとも言える。客筋もねぇ......如何にもな客が少なくて、むしろそっちの方がマナー良かったりしてね。個別の、あれが良かった、これがイマイチだった、みたいな話はまた別途として、結果的にLFJらしさ、というのは結構あったと思います。これだけ集中してラプソディー・イン・ブルー聞いたのもまぁもう無いだろうと思うし。ただ、やはり、今見返してみても、厳選したからなぁ、という気もするのではありますが。 ただ、それを承知で言えば、やはりマージナルなものだけでなくて、ガチなものもある程度ちゃんとやって欲しいな、とは思います。今は、ガラス棟はコンサートはG409だけ、B棟は講演会とマスタークラスだけ、というのは分かるのですが、やはり箱が少ないなとは思います。評判は悪くても、なんらかの形で、ホールB7とか、復活出来ないですかね。こういうのは趣旨と反するかも知れないけれど、日本の若手演奏家の演奏会をB7で、1回千円で聞かせる、とか。チケット販売の手間とか考えると、なかなかそうもいかなかろうとは思うんですが、ただ、今の状況だと流石にちょっと苦しいかなと。1500円でもいいしさ。もうちょっと気楽に聞けるLFJを復活出来ないかな、とね。よみうりホールとまでは言わないからさ。今の、ちょっと内向きに畳んでしまっているLFJはどうだろうなぁ、と思うんですよね。

2025年05月08日

コメント(0)

-

5/5 ラ・フォル・ジュルネ#315 (3日目ホールA最終公演)

東京国際フォーラムホールA 21:00〜 1階前方正面 ガーシュイン:ピアノ協奏曲 ヘ調 ワクスマン:アルテミスの夢(管弦楽版) ガーシュイン(レイ編):ラプソディー・イン・ブルー ピアノ:山中千尋 (協奏曲) / ポール・レイ (ラプソディー) ベース:山本裕之 (協奏曲) / ジュール・ビレ (ラプソディー) ドラムス:大井澄東 (協奏曲) / ドナルド・コントマヌ (ラプソディー) エリプソス四重奏団 東京フィルハーモニー交響楽団 指揮:ケンショウ・ワタナベ そもそも、LFJの総括を書くつもりだったのですが、昨日の今日でいろいろ疲れた身体で考えている内に、これはこれで書いておこうかな、と思ったので。多分、今年の総括の前半になるんじゃないかと思います。 期間中にも書いたのですが、今年のLFJはマージナルな演目が多かったと思います。まぁ、言えば、元々LFJってそういう傾向があるし、それこそが魅力だったりもするのですが、実のところ今年は「LFJはもういいかな」みたいな反応が少なからずあったと思います。それはなんでなんだろう、と思うに、LFJのリピーター層にとって、今年の演目は、ちょっと「え....なにこれ?」みたいな演目が多かったのだろうと思います。 個人的にはそんな風には思わなかったんですけれどもね。ただ、確かに、「この演目かぁ....」と思っていたのも確か。マージナルなのは悪くないけれど、そればっかりというのもね。だから、敬遠した人の気持ちもわかります。その一方で、聞けば概ね楽しめるし、むしろマージナルでないものの方がつまらないこともあったりして、という経験もあるので、ね。 ガーシュインは、そういう意味ではマージナルな演目の代表格みたいなものでしょう。ただ、確かに、今年はマージナルな領域の更にマージナルな、というかもう領域超えてるんじゃね?という部分のものが多かったのだと思います。今年はラプソディー・イン・ブルーを4公演で聞きました。多分これで全部だったんじゃないかと思いますが、割と普通に「クラシックのコンサートで聞くラプソディー・イン・ブルー」っぽかったのは、お子様向けのコンサートの1回だけで、それだって弾いたのは「ジャズ・ピアニスト」(壷坂健登)。他は、ピアノ・トリオによる演奏と、ビッグバンドによる演奏。そしてこの公演。ラプソディー・イン・ブルーは好きなので、自分としては大いに楽しませてもらったのですが。 で、この最終公演です。大体毎年これはいろいろ「起きる」ものですが、今回は、まずもって押しまくりの、終演予定22:20に対して30分押し。昔、中日か初日かでアルゲリッチの公演が終演23:30くらいになったっていうのはありましたが、まぁこういうのがLFJだよね、という。 というか、元々演目がギリギリ過ぎ。ピアノ協奏曲は30分は掛かる曲だし、「アルテミスの夢」、これも問題作でしたが、これも30分くらい。で、ラプソディー・イン・ブルーは15分は掛かるので、プログラム的に80分で終わるわけない。ピアノやドラムセット出し入れするんですからね。それでもう10分押してる。で、ポール・レイ編曲の「ラプソディー」は30分超え。いや、初日にこの人のトリオ版のを聞いてますが、それがもう30分掛かってるんだから、そりゃ終わるわけないよという。まぁ、終わらないのはいいんです。その辺は問題じゃない。 問題は、ピアノ協奏曲なんですよね。 実は私は山中千尋聞いたことなかったんです。まぁ、ジャズは好き、とは言いながら、ジャズを一生懸命追い掛けてる人ではないから、少なくとも生で聞いたことはないし、録音でも持ってないんじゃないかなと。実は上原ひろみもそう。だからあまり大きいことは言えないっちゃ言えないんですが..... 正直言うと、協奏曲の冒頭のピアノの出で、がっかりしてしまったと言うのが本音。 まず、この曲は、ガーシュインが「ラプソディー」の成功を受けて書いた作品です。確か翌年とかそのくらい。で、この曲は、「ラプソディー」でクラシック音楽の語法に分け入ったのを、更に踏み込んで「クラシック音楽」を書こうとした曲、と言っていいと思います。因みにこの時点でガーシュインはラヴェルとは邂逅しておらず、当然ナディア・ブーランジェとも出会っていません。その時点で既にガーシュインは「クラシック音楽」を書こうとしていたわけです。だから、この曲はあくまで「ピアノ協奏曲」の語法で書かれています。聞く側の立場で言えば、まず、オーケストラの序奏で始まり、そしてピアノの独奏が入る。このピアノが奏でる旋律 - 主題ですね - が、まさに主題の提示になっている。この主題がメロディアスかついわゆるブルース的なもので、とても魅力的。だから、この主題はきちんと弾いて欲しいわけです。 で、簡単にいうと、この主題の提示を変奏しちゃうんですよね。 これ、「ジャズってのは如何に即興演奏するかが大事」みたいな言い方されると思うんですよ。でも、そうじゃない。というか、これは本当は「ジャズ」か「クラシック」か、という問題ではないんです。 実のところ、ジャズの即興演奏だってその多くは元々の主題を持ってるいるケースの方が圧倒的に多いというものです。本当に元の主題がない、ガチの即興のみの演奏というのはごく少ない。その主題がオリジナルか既存のものかというのはあれ、結局主題がある。だから、その主題をちゃんと提示するかしないか、というのは、センスの問題としてあるんですよね。ジャズか、そうでないかではない。 聞けばわかりますが、この主題はとても魅力的。だから、きちんと弾いて聞かせて欲しいんですよ。でも、ちゃんと聞かせないで、最初から変奏してしまう。それは、センスないよな、と思うんですよね。 言っておきますが、常に主題というか、元の旋律をそのまま提示しなければいけない、というものでは、ジャズの場合は必ずしもそうではないと思います。ただ、それは、センスの問題。聞かせた方がいいケースもあれば、最初から飛ばしていく手もある。それは、どういう音楽をやろうとしているかで変わってくると思います。で、この場合は、やはり主題を聞かせて欲しいのですよ。それほどにこの主題の登場の仕方は魅力的で、この主題自体が魅力的。「ピアノ協奏曲」だから、というのは、むしろ補助的なことでしかないでしょう。音楽の造りとしてもそうなのだとしても。 例えば小曽根真なんかもそうなのだけれど、ジャズを出自とする人で、クラシックをちゃんと出来る人というのは、この辺のセンスがちゃんとしてます。だから、一見無茶なことをしているようで、そういう聞かせどころ、聞かせ方、その上でのジャズのやり方、というのを押さえて演奏している。 残念ながら、山中千尋はこの辺が弱かったと思います。「ジャズ」に拘って「音楽」を見失ってる感じ。昔の話だとはいえ、桐朋出てるんだから、お前なんぞにそんなこと言われんでもよく知っとるわ、って怒られそうですけれどもね。でも、そういう意味でセンスないな、とは思います。クラシック音楽として、ではなく、ジャズとして。ま、私にそんな偉そうなこと言えるほどの知見があるのかって話ではありますが。 率直に言うと、そもそも曲に飲まれてテンパってた、という感じではあるかなと。普通に弾いたって幾らでも仕掛けることは出来るのに、そういう意味では脇の甘い曲でもあるのに.....大体が、この曲は、元々ドラムもベースソロも入りません。それをわざわざ入れてしまうのは、どちらかというとピアノソロじゃ太刀打ち出来なくて、トリオで臨んで「ジャズ」をやろうとした、って感じでしょうか。でも、実際、聞く限りでは、腰が引けてた感じで、ピアノトリオとしての演奏も無理に入れ込んで、しかしただ浮いているというか........正直、「ジャズのイディオムでジャズっぽいことを無理やりやってる感」が強くて、しかもその演奏が割と大したことないという。 ピアノ協奏曲としては、ユジャ・ワンなんかが弾いた方が面白そうな気はします。まぁ、呼べないけど。でも、今度LFJに来た人達の中でももっと弾かせたい人は居たかなと思います。 個人的には、山中千尋は、今までも能動的に聞きに行こうとは思わなかった人だけど、今後も要らないかな、と思います。ファンは多い人だから、うるせえ、お前なんか来なくていいんだ!何もわからないくせに!って言われそうですが、それでいいです。何もわからなくても、どういう音楽が楽しいと思うか、っていう自分の好みくらいは分かってますもの。 じゃぁ、ラプソディー・イン・ブルーはどうかというと、これは良かったと思います。無茶苦茶なのに?ええ。無茶苦茶だから。 ポール・レイのトリオの演奏はもう一度聞いていたのもあるとは思いますが、正直、むしろ原曲はどこ行ったって感じでした。そこまで改変していいのか?この場合はアリだと思います。 ラプソディー・イン・ブルーは、そもそもクラシックの協奏曲の語法からは外れた音楽です。大体がガーシュインの編曲、後世の、グローフェなんかが手掛けたものも含めて、いろんなバージョン、フォーマットのものがあります。中にはピアノ抜き(!)のもあるんだとか。それは流石にどうなんだろうと思うけれども、分かりやすいのが前日にブルーノート東京オールスター・ジャズ・オーケストラの演奏。これはピアノ、ドラム、ベースにホーンセクション15人くらいの編成で、でも、むしろ、ポール・レイの編曲よりもよっぽど原曲に近い。でも面白い。この編成は確かに初演の際のジャズバンドバージョンに近いけれど、そのバージョンでも、実は弦が入るんですよね。ポール・レイの編曲は、編成的には一般的なオーケストラ版に近いかと。ただ、曲の構成がもう全然魔改造されているわけです。 ただ、それでもあまり困らないのは、これは「ピアノ協奏曲」ではないから。つまり、主題を提示して、主題を労作して、というような音楽ではなくて、むしろ数々のフレーズの集合体に近い。むしろ、冒頭のクラリネットのソロ、そこからトロンボーンのソロでのメロディが来て、それに対してのピアノの入りは、むしろ主題というより経過句に思えてしまうようなもの。そして、それが、魅力的であれ、実は、各フレーズの重さがあまり重くなくて、繰り返し出て来ても、主題の展開みたいなものとはちょっと違う。だから、即興で変奏してもあまり違和感がない。ジャズの語法により近い、と言ってもいいんじゃないかと思います。 で、それを踏まえて、ポール・レイはやりたい放題やってます。但し、基本的には、引き算ではなく、足し算で書いている。その結果が演奏時間30分という、というのは、ある意味センスねーな(笑)だと思いますが、間違いないのは、山中千尋を聞きたいかと言われるとnoだけど、ポール・レイはもう一回聞いてみたいと思うんですよね。客観的にも、実は個人的な主観としても、本来なら聞くべきは山中千尋の方だろうと思うのだけれど、あの演奏を聞く限り、圧倒的にポール・レイ。曲が違いますからね。同列には論じられない。ただ、弾く曲が逆だったとして、山中千尋はもっと楽に演奏出来たかも知れないけれど、ポール・レイはきっと「協奏曲」でもいい演奏出来たんじゃないかと思います。 まぁ、そうは言っても、倍の長さにしていいんだったらなんでも出来るよ、という話はあるでしょう。でも、それを考えても、ポール・レイの演奏は面白かった。それは、ポール・レイだけでなく、ドラムスもベースも、その中でどういう演奏をするかをちゃんと考えて書かれていたから。そう、あくまでこれは編曲なので、どこで何をするかは、ビッグバンドの演奏と同様に記述はされている。ただ、その前提でやっている演奏が、とてもスポンテニアスで、生き生きとした演奏なんですよね。そして、オーケストラのフレーズもちゃんと原曲を生かしながら、更に、オリジナルにないオーケストラの部分まで書いている。それがちゃんとマッチしてるんですよね。一方で、原曲の後半、弦合奏が綺麗なフレーズ、ありますよね。これ、勿論この演奏でもやっているのですが、実は、ポール・レイは、トリオでの演奏では、このフレーズ抜いてるんですよね。多分、トリオの演奏では、ここがあまり映えないからじゃないかと。どういう音楽にするか、見通しがある。だから、30分掛けても、つまらなくならない。そういうことだと思います。 2曲目の「アルテミスの夢」は、まぁ........出オチだったなぁと。あの四重奏、面白い演奏する人たちなんですけれどね。 東フィルは、トラが多かったなぁと。ちなみにこの日は昼間は新国で子供のためのオペラのアンサンブルも出してるので.......とはいえ、定演で見慣れない顔が多かった気が。ケンショウ・ワタナベは悪くなかったですよ。まぁ、色々食われちゃったのはありますが。私にとっては、バッティストーニの代打だったり、割とついてない人ですかね。 LFJの話はまた改めて。

2025年05月06日

コメント(0)

-

最終日5/5総括

というわけで3日目も終了しました。お疲れ様でした。 今日は、どうでしょうねぇ。やっぱりホールA最終公演のポール・レイ版ラプソディー・イン・ブルーは外せないですねぇ。まぁ、初日にピアノトリオ編成で30分やったんだから、こちらが30分掛かるのは別に不思議じゃない。まぁ、本来の終演時刻に開始したのだから、宜なるかなと.... 今日はリサイタルの類を結構聞きましたが、いろいろですね。 全体的な話はまた別途として、取り敢えずはこんなところで。またしみじみ書きましょうかね。

2025年05月06日

コメント(0)

-

最終公演!

もう帰り道ですが、腹拵えして最終公演。22:20修了予定が、ものの見事に30分押し…まぁ、予想してたけどね…お疲れ様でした〜

2025年05月06日

コメント(0)

-

霧雨?

のような感じでしたが、どうだったのかな?降ってたかな?まぁ、ギリもって欲しい…

2025年05月05日

コメント(0)

-

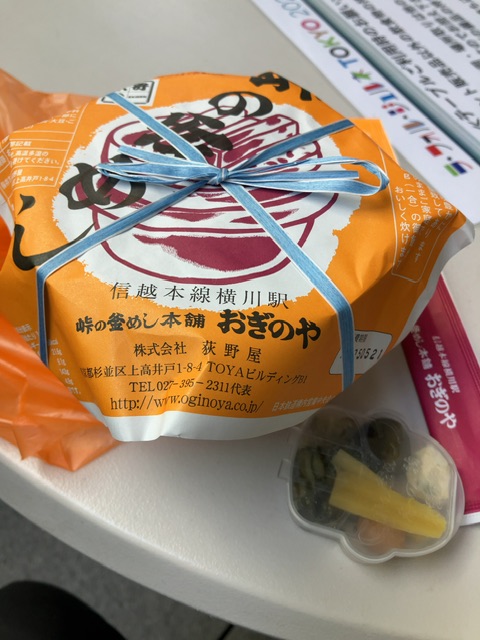

有楽町の釜飯

国際フォーラム前のJR有楽町駅改札の隣に、横川駅前の駅弁屋・荻野屋の出店があります。これはイベント限定とかじゃなくて常設のお店。ここでは峠の釜飯が買えます。実はこのお店は飲食店の体で、ここでも釜飯を作ってますが、それは紙容器入り。毎日本店?から昔ながらの陶器の釜に入ってるのも入荷するので買ってみました。まだ横軽を往来していた頃の記憶のある身には懐かしい。もう横川駅以外での販売が殆どですけどね。

2025年05月05日

コメント(0)

-

レザパッシュ20分押し

まぁ、「ならず者団」だからなぁ… にしても元々55分で絶対終わらないプログラムでしょこれ…設定時点で確信犯かなぁ…(笑) 最近あまりなかったパターンですね。

2025年05月05日

コメント(0)

-

ガラス棟4階

ガラス棟4階には、G409の公演会場もあるのですが、オーディオ系のブースと楽器屋さんのブースがあります。 今年はオーディオ系が結構充実していて、特にG407のはかなりいいですよ。絶対買えないけど……マジで家が建つレベル……

2025年05月05日

コメント(0)

-

お子様大歓迎

朝イチから聞いてきました。 ホールA名物ですね〜

2025年05月05日

コメント(0)

-

5/5

斯くて最終日であります。 今日は雲が多そうですが、一応降らない予想… まぁ、雨あんまり関係ないんですけどね。 今日も朝からジャズ絡みです。最終公演もそうだし。その辺が敬遠されるのかしらね… ま、張り切っていきましょうか。

2025年05月05日

コメント(0)

-

2日目5/4総括

というわけで二日目も終了しました。 まぁ、あれですよ。いろいろあってもいい音楽聞ければね、大体どうにかなるというもので..... 今日はやはりホールA最終公演のブルーノート東京オールスタージャズオーケストラ.......オーケストラなのか......ビッグバンドじゃないんだ........まぁ、聞いたら面白い、の一語に尽きますね。 これは別にLFJに限らない話なのだけれど、屋台村の値段がやはり上がってますよね。まともに「食事」になるものを調達しようと思うと、安くて850円、大体1,000円が通り相場。コロナ前くらいだとうっかりするとワンコイン、流石にそこまで行かずとも700円くらいで十分選択肢はあったと思うので、値段上がってるなぁと思いますよね。チケット代もだけれど、やはり着実に値上げされてるなぁと思います。確かに、それが必ずしも不当とは言えないのが今の世情なので、これは仕方ないんですけれどもね。 ただ、今日も感じましたが、やはり人出が少ない。有料公演の埋まり具合もありますが、それ以上に国際フォーラムの中庭になんとなくという感じで来ている人が少ない。明日の発表があるのかどうかわかりませんが、ちょっと怖いですよね........ 音楽的にはまぁ面白かったと言っていいと思うんですが。 ともあれ、残すところあと1日。明日も頑張ろう.....?

2025年05月05日

コメント(0)

-

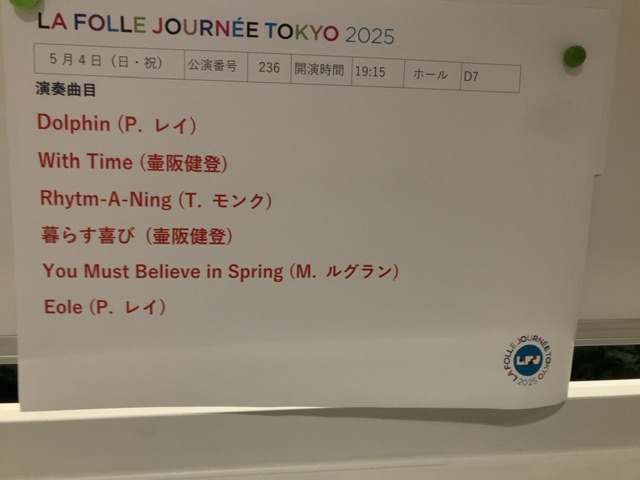

今夜もジャズナイト(セットリスト)

いや詰まるところ今回はジャズ色が強いLFJなんですよ。そんなわけで今日もラス前ラストとジャズ一色。ラス前ホールD7のセットリストがこちら。そんでもって最後のホールAのセットリストがこちら。エリック・ミヤシロ率いるBlue Note東京オールスターズビッグバンドですからね。Spainはやはり胸熱ものであります。

2025年05月04日

コメント(0)

-

そろそろ夕方

ま、17時だし、まだ明るいですけどね。 今回はマージナルな演目が多くて、今日もそこそこ個性的な公演を聞いてる気がします。いいなと思うのも概ねマージナルなものかな。面白いものです。 このあともマージナルなものが続きます。というか夜は完全にジャズだよなこれは…

2025年05月04日

コメント(0)

-

ま、それはそれとして

ビールは飲む……思ったほど暑くないな、今日も…

2025年05月04日

コメント(0)

-

D7のハンドリングが下手くそ

まぁそのままです。ドアの開け閉て、エレベーターのハンドリング…あんまりアレなので期間中だけど言っちゃう。 ホールD7に限らず、他のホールでもずーっと仏頂面で勤務してる奴とかね。そんなに嫌なら仕事来んなよ。どうせ雇われなんだから。 結局、運営も、雇用者も、情熱も誠実さも能力もないから、末端までダメなんですよ。そしてそこには規律がないから、底が抜けたまま改善は期待出来ない。末端が多少頑張っても根本的に改善されない。 上流から総とっかえで更迭しないと良くならないでしょう。バカは死んでも治らないと昔から言うし。

2025年05月04日

コメント(0)

-

5/4

いいお天気ではあります。雲は出てますけどね… 天気予報的には曇り時々晴れ、みたいな感じらしいですが。まぁ、雨は降らないでしょう。 今日は夏日予想らしいです。もう驚きもないですけどね。ビール飲んじゃうかな…

2025年05月04日

コメント(0)

-

初日5/3 総括

というわけで初日は終了〜 今日は結局6公演ほど聞きましたが、最後はホールD7の最終公演、#137のポール・レイ・トリオ。 まぁ、古典的モダンジャズのピアノトリオってところです。セットリストは以下の通り。 ガーシュイン:ナイス・ワーク・イフ・ユー・キャン・ゲット・イット ガーシュイン:ポーギーとベス 〜 なんでもそうとは限らない J.S.バッハ:パルティータ 〜 アンダンテ、アレグロ ガーシュイン:サムワン・トゥ・ウォッチ・オーバー・ミー ガーシュイン:ラプソディー・イン・ブルー こうやって書くとさっぱりしてますが、最後のラプソディー・イン・ブルーはほぼ30分にわたっての演奏。いや、まぁ、なんというか.......ピアノトリオですからね。皆大変。ジャズのフォーマットでラプソディー・イン・ブルーをやるのは時々ありますが、私がちゃんと聞いたことあるのは、山下洋輔の録音と生演奏、及び小曽根真がNo Name Horsesでやったくらいかなと。でも、どっちも、トリオ編成ではないんですよね、流石に。 ポール・レイ・トリオは、今時から見るとオールドファッションなタイプのピアノトリオだと思います。ただ、定番的に順繰りにソロを取る、みたいなのもあまり拘らず、その辺が逆に自由な感じはあります。流石にラプソディー・イン・ブルーはかなり準備して、ここはこう、というのは取り決めてやってる感じでしたが。 今日は涼しかったので過ごしやすかったのですが、それにしても、ちょっと密度が低い気はします。コンサートは小ホールはそれなりに入ってるんですけれどね。ホールCやAはそこまでじゃなかったしねぇ。それと、やはり、無料エリアの人出が少なめかなぁと。 まぁ、ともあれ、明日もよろしくというところです。

2025年05月04日

コメント(0)

-

21時過ぎの地上キオスク前

閑散としてますね… まぁ、キオスクの演奏ももうないので、当然っちゃ当然ですが、屋台もさっさと店じまいしてるし、ちょっと寂しい感じではあります。

2025年05月03日

コメント(0)

-

とりあえず初日も夕方に

午前中から3つほど聞きました。 エリプソス四重奏団、サックスの四重奏ですが、これが結構面白かった。サックスもいろいろな音が出せるものだなぁと改めて。そしてまさかのアンコールも… とりあえず腹拵えです。お昼はフォーだったので、さすがにね…

2025年05月03日

コメント(0)

-

名店サイゴン

ヴェトナム料理の名店サイゴンにてお昼…

2025年05月03日

コメント(0)

-

本日の公演、只今の状況

ちょっと見難いですが、10:40現在の残席状況。小ホールで残ってるように見えるのは、車椅子席があるからです。実質完売。ホールAと一部のC、マスタークラスくらいですかね…

2025年05月03日

コメント(0)

-

朝イチ

まぁ、朝イチのお約束で…

2025年05月03日

コメント(0)

-

5/3

昨日とはうって変わっていい天気。晴天ですよね。 今日はそれほど暑くならないと聞いてましたが……本当か?夏日にならない前提で出て来たのだけど… 朝早くから出動するのは毎度のことなのでね。あまり根詰めずにゆったり過ごしたいなと……<無理

2025年05月03日

コメント(0)

-

明日からLFJ

さて、いよいよ明日、5/3から5/5までの3日間、LFJです。今日は首都圏は時ならぬ嵐のようなお天気ですが、明日からは東京はまぁまぁいいお天気のようで。特に明日明後日は夏日になるほどでもないとかで、まぁ、悪くないですね。でも、そうなると、LFJじゃなくてよそ行っちゃう人も少なからずあるでしょうが... まぁ、ほどほどに買ってはいますが、自分史上いまだかつて盛り上がらないのではあります.....盛り上がらな過ぎて、マスタークラス買いそびれてしまったよ.......まだホールAやCの公演はそこそこ残ってるようですから、今からでも間に合う感じですね。言い換えれば、それだけ売れてない.........うーむむむ。 ともあれそれなりに盛り上がるかな、と淡い期待を抱きつつ明日に臨むのであります。折角だから楽しくなるといいですね。

2025年05月02日

コメント(0)

-

4/27 東フィル (第1015回オーチャード定期 2025年4月)

オーチャードホール 15:00〜 3階正面 尾高惇忠:「音の旅」(オーケストラ版) 〜 第1曲 小さなコラール / 第5曲 シチリアのお姫様 / 第15曲 フィナーレ -青い鳥の住む国へ- ラヴェル:左手のためのピアノ協奏曲 ニ長調 <独奏アンコール> 山田耕筰(梶谷修編) :赤とんぼ エルガー:交響曲第3番 ハ短調 op.88 (A.ペイン補筆完成版) ピアノ:舘野泉 東京フィルハーモニー交響楽団 指揮:尾高忠明 ゴールデンウィークシリーズ2本目、ってこれで打ち止め予定ですが、は、東フィルの定期。 結構空いていたのは、昨日の日フィルの公演があるのと、藤原の公演もあるからですかね。他もやってそうだし。まぁ、ちょっと勿体無いと思うけど。 舘野泉はクラシック界のレジェンド、なんだそうです。御歳88歳だとか。........そうなのね。その伝説聞いたことないけど......なんかさ、そういうの、連発するの、失礼だと思いますよ。そういう感覚ってもう分かってもらえないのかも知れないけれど、やたら伝説だの巨匠だのって言い方するの、失礼なんですよ。箔付けたがるのも、箔付きを有難がるのも、それ、聞いてないじゃん、ってね。分かりやすいから自分も使うことはあるけれど。プログラムで謳うのってさ、まぁ、営業的にそうなるんでしょうけれど、頭の隅のどっかで、それって失礼なんだよ、というのは思っとけ、とは思うかな。 最初は、尾高忠明の兄・尾高惇忠の作品。今世紀の作品だけれど、元は子供向けに書いたピアノ曲、ということになるのかな?いわゆる現代音楽という感じではない曲。勿論現代的な響きはあるけれど、面白い曲です。.......これは悪口のつもりではないんだけれども、なるほど、こういうのもうちょっと聞いてみたい、と思う時、ネットで探すのかな、自分の場合は、という程度には興味のある曲。CD探して買うほどにはね、そもそも録音もあるのかと思うし。でも興味はあるよね、という。そもそも私はこの尾高惇忠という人の作品を聞いたことがあったかなと。私はそんなに日本の現代音楽を聞く人ではないので、多分聞いたことないんじゃないかなと。まぁ、だからって、一所懸命聞くようにしよう、とまでは思いはしないのだけれども。 で、舘野泉独奏のラヴェルの左手のためのピアノ協奏曲。 舘野泉が半身付随からカムバックしたのはもう随分前、2002年の話で、正直言うとそれまではそこまで凄いピアニスト、というわけではなかったんですよね。北欧もの、グリーグとかシベリウスの作品を多く録音していて、そういう人、としては知られていたけれども。なので、カムバックして「左手のピアニスト」として知られるようになったのはこの20年くらいの話で、ただ、それは受け止める側がそう受け取っちゃうからであって、ご本人は「左手しか使えないんだから左手で出来ることやるしかないだろ」というだけのこと、というと失礼かも知れないけれど、そういうことだと思うんですよね。誰とは言わないけれど、そういう境遇とか、なんというか音楽の外の何かを売り物にしてやってるような人とは違うんじゃないのと。自分としては求めて聞くことはしてなくて、だからひょっとすると聞くのは初めてかも知れない。 そもそも20分くらいの曲で、かなり派手なので、良くも悪くもあまりピアノが目立たないんですけれどもね。ただ、流石にラヴェル、よく書けている。最近は「両手」の方を聞く機会が多いので、あちらの印象が強いのだけれど、ラヴェルにしては洒脱さみたいなものよりも異形さのようなものが前に出ている曲。類例を挙げるなら、「夜のガスパール」に通ずるのかな。ピアノが一番軽い感じではあるのだけれど、そういう毒気を十分孕んだ演奏になっていたと思います。面白かった。 舘野泉はこの日は車椅子で出て来ていて、体調が思わしくないのかな、とも思いましたが、演奏は万全。とはいえ車椅子に乗って引っ込んで、また戻ってきて.....と思ったら、アンコール。冒頭なんだか分かりませんでしたが、「赤とんぼ」でした。ただ、編曲が面白く、3番までの繰り返しにちゃんと変奏にして、しかも左手だけの演奏の編曲。そして思いの外の技巧的なもので、しっかり弾いていました。お見事。 後半はエルガー。但し、一筋縄では行きません。エルガーが晩年に着手しながらピアノ譜の手稿のみ残して終わった未完作を後年研究者が補筆完成させたもの。ただ、実際には、残されたものも関係がはっきりしない、ということは、全体構想がはっきりしたわけではなく、オーケストレーションも殆ど施されていないので、むしろ補筆というより補筆者の二次創作、という声もあるそうで。 まぁ、英国音楽の第一人者みたいになっている尾高忠明が取り上げているのだから、それなりに何某かやる意味はあるだろう、ということなのでしょう。 そんな曲なので、こっちもさっぱり知らない曲です。で、聞いた感じは........うーん。どうなんだろ、これ。 演奏は悪くないんだと思います。いや、いい演奏っていうのかどうか、曲がよく分からないのでね。基本的なことはちゃんとやってるんでしょう。その辺は尾高忠明はちゃんとやろうとする人だし。ただ、如何にもよく分からない。難解な曲ではないんだと思いますが、どう受け止めればいいのかな、とちょっと考えちゃうみたいな。 難しく考えずに音と響きを楽しめばいい、という意味では、良かったと思います。そこそこ鳴ってたし。 曲として、作品としては、どうなんでしょうね。なにしろ誰のどういう意図で書かれた作品なのか、というのは、もうわかんない話ですからね。そういうものとして聞くのがいいのかな。 いろいろありますが、演奏会としては、楽しめました。なんか、こういう比較するのもなんですが、土曜の日フィルの仮面舞踏会と比べると、ある意味向こうの方が楽しめる要素は多いんでしょう。けれども、総合として考えると、詰めの甘さが露呈している、「これ誰のためにやってんだよ...」という気になってしまうあれよりは、この東フィルの方が楽しめるな、とは思いました。気分よくホールを出てこれたのは、間違いなく、こちら。 気が付いたら、尾高忠明は日本の指揮者の重鎮みたいになっちゃいましたね。いや前からそうだろ、という話は無くもないけれど、思えば、最近で考えても、秋山和慶が亡くなり、井上道義は引退し、その前からで言えば飯守泰次郎も若杉弘も岩城宏之も亡くなってしまった。小林研一郎くらいでしょうかね、重鎮と言えるのは。他の日本人はと言えば、大野和士や大友直人の世代でしょうか。ちょっとね。まだ弱いよね。まぁ、いいんだけどさ。

2025年04月28日

コメント(0)

-

4/26 日フィル 仮面舞踏会

サントリーホール 17:00〜 2階右手 ヴェルディ:仮面舞踏会(セミ・ステージ形式) アメーリア:中村恵理 リッカルド:宮里直樹 レナート:池内響 ウルリカ:福原寿美枝 東京音楽大学合唱団 日本フィルハーモニー交響楽団 指揮:広上淳一 GWに突入したのですが、近年のGWはLFJ以外は不作が多いんですよね。ただ、今年は、この土日にこの日フィルの公演と、藤原が新百合ヶ丘で「ロメオとジュリエット」をやるのと、東フィルの定期と被っておりまして。で、これと東フィルの定期にした次第。 で、なんというか…….....ま、厳しくなるんだけどね。 率直に言って、お客は大絶賛、やってる方も自画自賛、という感じではあります。気持ちは分からんでもない出来ではあるでしょう。でも、これ、なぁ...... まず、大前提として、これ、サントリーホールでの演奏会形式である、ということがあります。セミ・ステージというの、最近ホール主催の「ホール・オペラ」とかいうの、やってるのかどうか知りませんし、あれ見たことあったかどうかなのだけれど、舞台の前面に少し場所を取り、後方、つまりピット席の前、普段なら打楽器群が陣取るところを高めにして、舞台様にして、そこである程度演技出来るようにする。オケはその間に陣取る。こういうスタイルですが、これでやると、まず、歌唱陣は、位置によって、つまり舞台前か後方かで差はありますが、ざっくり言えば声的にはかなり楽です。そもそもサントリーなので、声楽的にはすごく楽なのですよ。新国立劇場はこれよりずっと厳しいし、東京文化会館じゃ今回のメンバーの幾人かは全然聞こえないレベルかと。その意味ではっきり言って「下駄履いてる」のは事実です。 とはいえ、そういう環境でやってよければいいじゃないか、とは言えるんですが。じゃぁ、よかったのか? 個々の要素はそれなりだと思うのですよ、一応。ただ、簡単に言って仕舞えば、てんでんばらばらっていうね… たとえば、リッカルド。声は確かに出てはいたでしょう。ただ、たとえば、ソプラノとの重唱になると、全然合わないんです。勝手に1人で歌ってる感じ。基本的にアンサンブルにならないんですよね。これ、皆そうなんですよ。レナートは声が篭ってる感じだし、アメーリアは基本声量が控えめ。サントリーだから聞こえるけど....の典型。でもそれ以前に、それで皆勝手に歌ってるから、重唱が綺麗に聞こえない。特にテノールはそうなんだけど、少なくとも今の日本では相応に力量がある人を揃えたのではあるのでしょう。ただ、これで絶賛するような出来かというと、決してそうではない。聞き映えはしますのでね。加えて、この日は出演者シンパ(おっしょさんの舞台に来たおでっさん多数という感じ)、関係者風、日フィルシンパみたいな感じの人、オペラなんでも行くんですよ的な人、が多数という感じで、まぁ、しょうがない部分はあって。というのも、これ、日フィルが新しく始めるという触れ込みの広上淳一がオペラをやるシリーズの第一回の初日ってことらしいので、まぁまぁやる方も来る方も気合い入れてきたのでしょう。そこまで色々あると、基本関係者くんな、黙ってろ、の私も、多少は仕方ないとは思ってしまわざるを得ないかと。実際ぱっと見悪くないですしね。 ただ、ねぇ.............. 正直、広上淳一の問題は少なくないと思います。 そもそも、仮面舞踏会というのは、意外に難しいオペラだと思います。主に指揮者にとって。 ヴェルディ中期の充実した時期の作品とは言えるのですが、例えば「トロヴァトーレ」「リゴレット」「椿姫」のような、音楽的には歌手に重きを置いたものとはちょっと違う。といって、「ドン・カルロ」のようにオーケストラの表現がうっかりすると歌手を喰ってしまいかねないようなのとも違う。これを別の言い方をするならば、歌手の、あるいはオケの勢いでどうにかしてしまえるような作品ではないのです。 物語としてもなかなか難しい。今回の公演はボストン版ですが、元を言えばスウェーデンが舞台。実際にあった王暗殺事件に脚色しまくった作品で、なので、幕切れはドラマティックではあるけれど、要は寝取られ男の復讐ということで、意外と地味。まぁ、世界の半分を統べる王家の愛憎劇(ドン・カルロ)とか、命懸けの恋(トロヴァトーレ、椿姫)とか、そういうのに比べると、軽いよね。運命の力ほどアクロバティックでもないし。言い換えればまだしもまともな話と言えるかもだけど、この場合の問題は、物語の勢いで持っていけるほどじゃないよね、ということ。 つまり、難しいんです。このオペラ。まとめてドライブしていくのが。指揮者の力量に掛かっている。今時だと演出家の力量か?でも、本質的なところではいじりどころがない話でもあるからねぇ。食指はあまり動かないのでは。 広上淳一、知ってるけどあまり詳しいことは知らない人なのですが、そもそもこの人そんなにオペラやってるイメージはありません。今回のプログラムの来歴を見ても、いろんなオケの話は書いているけれど、オペラは、シドニーで、まさにこの「仮面舞踏会」でデビューした、という以上の具体的なことは書いてない。 いや、いいんですけどね。今回これを選んだのも、最初にこれでオペラメジャーデビューしたから、ってことなんでしょうけれど......... 最初に書いた通り、個々の要素は悪くないんだと思います。ただ、率直に言えば、多少声が出ても、日本の歌手は基本的にはそんなに凄い実力があるわけではない。日フィルは今回はかなり頑張っていた方ではあると思いますが、しかし、そもそもオペラを知らない。合唱は、これは東京音大の合唱団ということだそうで、まぁ、アマチュアですよね。実は一番しっかりしていたと思いますが、これも、結局は引っ張ってあげないといけない。ほっておいてもそれぞれが勝手にドライブしていってくれる、とはいかない。要は、皆、指揮者がドライブしていかないと無理なんですよ。 それでも、作品が勝手にドライブしてくれるような力があれば、なんとかなってしまうものなのだけれど........仮面舞踏会は、なかなかそうはいかない。 だから指揮者が如何に統率するかが重要なのですが、正直言うと、広上淳一自身が、好き勝手やっちゃってるんですよね。力量不足というのかも知れないけど、というよりは、好き勝手やっちゃった感じ。 一番問題だったのは、オケのコントロールだったと思います。 このオペラが「勝手にドライブしてくれるものではない」というのは、恐らく「作品としての統合を指揮者なりの方で図ってやらないとまとまらない」ということでもあると思います。これが大変なわけです。全体としてどう構成していくのか、その中でこの場面をどう作るか、それを全体のバランスを含めて見通しを持って取り組まないと、まとまらない。 この対極が、トロヴァトーレあたりかなと。あれは、ドラマがどうとかいうより、ほぼほぼ15分毎の小景の集合体で、物語の連続性はあるとしても音楽的には殆ど「次行ってみよう」で済んでしまう。他の面では凄く大変でも、こういうまとまりに関しては、あまり神経を使わなくてもいい。言い換えると「仮面舞踏会」を成功させるには、そういうまとまりが必要なのだけれど........ まぁ、まとまってなかったよね。それは歌手とオケと合唱と、という以前に、オケの中でも、この場面で、この部分で、この楽器がどういう風にこのフレーズを奏するべきか、というのが、見通しがなかった。何処に向かって演奏を進めていけばいいのかはっきりしない。 結果、同じ幕の中、場の中でも、どうしてここでそういう演奏になるの?と首を捻ってしまうところが多数。歌手とのバランスでいえば、歌を聞こえるようにしたいのか、そんなことお構いなしにガンガン行きたいのか、よくわからない。聞こえたり聞こえなかったり。勿論歌手の良し悪し(上手い下手だけでなくむしろ調子の良し悪し)はあるけれど、それをどうにかするのがオペラの指揮というものでは。オペラはあくまで劇なので、歌手がやってることが見聞き出来てなんぼなんでね。好き勝手やっちゃいかんのですよ。指揮者が。 それでもなんとかなる作品もあるけれど......... 恐らくこの「酷評」はなかなか分からないんじゃないかと思います。個々の要素は、特に今時の日本なら、そう悪くないしね。でも、それをまとめきれてない、その結果、1+1+1=3ですらなく、よくて2.1、あるいはそれ以下というのが正直な実態じゃなかったかなと。 敢えて言えば、この場で何故「仮面舞踏会」やったんだ、というのが本音かなぁ。この陣容だったら、そうだなぁ、たとえば「トスカ」とかでも良かったんじゃないだろうか。あれも簡単じゃないけど、「仮面舞踏会」に比べればね。そういう言い方も申し訳ないけれど、唯一あまり悪く言う気がしなかった合唱が勝負するのは1幕のテ・デウムだけで、しかも歌い映えはするし。まぁ、そういうもんじゃないんだろうけれどもさ。 一応演出付いてましたが、まぁ、そう邪魔にならない程度にまとめてました、ってところでしょうか。ただ、謎のダンサーがついて回ってたのは、なんとなく分からなくもないけれど、あまりいいアイディアでもなかったかな。 終演後結構いい評価をする人が多かったようではあるのだけれど............まぁ、あれか、オペラ知らん人にはそうだろうし、今の日本のオペラばっかりの人だと、そうなっちゃうのかな。「つまらない」というのとは違うしね。

2025年04月27日

コメント(0)

-

4/20 N響オーチャード定期 (第132回 2025年4月)

オーチャードホール 15:30〜 3階正面 ストラヴィンスキー:ペトルーシュカ (1947年版) ブリテン:ピアノ協奏曲 op.13 プロコフィエフ:交響組曲「3つのオレンジへの恋」op.33bis ピアノ:松田華音 (ペトルーシュカ)、ベンジャミン・グローヴナー (ブリテン) NHK交響楽団 指揮:パーヴォ・ヤルヴィ この間散々来シーズンのプログラムを愚痴ったN響のオーチャード定期です。今回はオーチャードホール。結局、東フィルはオーチャード定期はそのままオーチャードだし、N響も半分はオーチャードだし、あんまり変わらないですね。 今回はパーヴォ・ヤルヴィ。前の常任だか首席だかでしたね。相変わらずN響とそのシンパは辞めた首席とかが好きなのよね。変なの。誰であれ、ついぞ在任中に褒める言葉をほぼ聞かないという。ま、いいけどね。 見ての通りのプログラム。今シーズンのテーマはDance Dance!ということで、バレエ音楽を始めと終わりに置いて、真ん中にブリテンの協奏曲と。20世紀音楽集、といったところでしょうか。 ペトルーシュカ。うーん.........残念。 ペトルーシュカという曲は、バレエ音楽で、ストーリーがあるのですね。それは例えば他のストラヴィンスキーのバレエ音楽、名高いところで言えば「火の鳥」や「春の祭典」でもあるのですけれど、こちらの2曲はいかにも導入部という序奏的な音楽で始まる。一方、ペトルーシュカのストーリーは、サンクト・ペテルスブルクの謝肉祭で賑わう市場で始まる。いきなり賑やかで華やかな場面に一気にお客を引き込んでいく音楽。言ってしまえば出オチみたいなもんです。ツカミが大事。 N響。これがねぇ......全然掴めてないんですよ。無音のところから、一気に聞くものを市場の喧騒の只中へと引き込まなきゃいけないのだけど、これが、なんというか.......全然ダメなんですよね。冷めてるというか、こういう音を演奏するから出してますよ、という意味では、技術的には上手いのかも知れないけれど、全然引き込まれない。というか掴んでくれない。なんか電子レンジで温めてペシャペシャになった肉料理みたいなつまらなさ。 いやいやじゃぁどういうのがいいんだよ、というと、実は先月聞いてるんですよ。東フィルの3月定期。バッティストーニがキャンセルで、代役のケンショウ・ワタナベが振った奴。でも、今読み返してみると、掴みのことは全然書いてないんですよね。泥臭い市場の場面がどうとか、とか。そう。市場の場面の解像度が高い、クリアだ、そう思えるのは、もう聞いてる側がしっかり引き込まれているから。だから、音楽で描かれる情景に説得力があった。この日の演奏は、そもそも、そういう説得力がない。それは、もう最初に「市場だ!」と思わせてくれないから、なんですよ。多分。腕を言うならN響の方が確かに上手いのかも知れません。でも、結果として面白くなかった。百歩譲って、東フィルとケンショウ・ワタナベの演奏を聞いてなければもうちょっと評価が高かったのかも知れない。言い換えると、東フィルとケンショウ・ワタナベの文句無しの圧勝。 これ、一応独奏者であっておかしくないであろう、松田華音をわざわざピアノに迎えての演奏で、ピアノが入るところは確かにちょっといいんだけれど、それでもやっぱりそこまでの力は持ち得ない。それは、市場が、あくまで箱庭で作った作り物を2階から眺めてるような、そのくらいの臨場感の無さ故。これではペトルーシュカはつまらない。勿体無い話です。 後半はブリテンのピアノ協奏曲。これ、多分、私聞いたことないんですが、これは面白かった。特に前半、第1楽章から第2楽章にかけては面白かった。 この日は20世紀音楽集、と書きましたが、確かにこの三人は20世紀の作曲家ではあるけれど、同時に、ちょっと古いんですよね。基本この3曲とも戦前の作品と言っていい時期なので、確かにいわゆる後期ロマン派的な作品ではあるけれど、中でもブリテンはちょっと独特な風味があって、「らしい」音楽だと思います。グローヴナーは前に聞いたことあったかどうか、こういうの上手い人だと思います。ただ、リリカルでもある前半に対して、後半は、何も無理に盛り上がらなくても....と言いたくなるようでもあり.....ま、いいけどね。面白くはあったから。 最後はプロコフィエフ。まぁ、あんまり面白い音楽ではないかな.........ただ、前半を考えると........... 下手だったと言うわけではないんだろうと思うんですよ、多分。あー、ダメだこりゃ、って思わせるようではなかったから。確かにN響はそういうのからは一番遠いところにいる筈なんでしょうね。でも、この日の演奏は、思い返すと、グローヴナーがいたから救われたけれど、正直つまらない演奏の部類だったんでしょうね。 そういや、先月末も東京春祭でパルジファル聞いて、軽い、って話を書いてますが.....平均点で言うと確かにN響は他の在京オケより上位なのかも知れないですけれど、はっきり言って、ちょっと上手い程度では音楽は良くならないのですよ。例えばそのまた前に聞いたカペラ・アンドレア・バルカ。ああいうの聞くとやっぱりいいよな、と思うし、その延長線上で言えば、他はともかく、東フィルあたりはやっぱりダメなこともあるけれど、そういう意味でいい時もちゃんとあるんですよね。N響とか、都響とか、ああいうのがいい、と思ってる人は、ちょっとよく考えて聞いてほしいな、とは思うんですけどね。ああいうの褒めちゃうから、いつまで経ってもダメなところと正面切って対決しないんですよ、この人達は。きっと。ブリテンとか、惜しいとこ行ってるだけに、尚更ね。

2025年04月23日

コメント(0)

-

来シーズンのN響オーチャード定期

N響の2025-26シーズンの定期演奏会が先月発表になってますが、オーチャード定期の更新の案内が届きました。 うーん.........まぁ、継続はするけどさ..............ちょっと微妙............ 次シーズンのオーチャード定期は、11月、1月、4月、6月の4回。つまり、10月のN響定期に登壇するブロムシュテットは、出ません。一昨年だったかのはキャンセルになっちゃったのに........... で、指揮者はというと、広上淳一、トゥガン・ソヒエフ、ファビオ・ルイージ、原田慶太楼。うーん..............まぁ、いいけど................... 問題は演目。今回のテーマは「魅惑の映画音楽」なんだそうで。なんだこれ。なんとなく東フィルの午後のコンサートシリーズ的な匂いが........ 曲目じゃなくて、映画の方を書いておきましょうか。わかる人は概ねわかるよね。 「ゴジラ」(←出オチや!)「宇宙大戦争」「短くも美しく燃え」「愛と哀しみのボレロ」「血と砂」「英国王のスピーチ」「時計じかけのオレンジ」「プラトゥーン」「地獄の黙示録」「2001年宇宙への旅」「愛と哀しみの果て」「ベニスに死す」、そして「オール・ジョン・ウィリアムス」。 .............いいけどさ。ちょっとどうなのこれ。割とまともなのはファビオ・ルイージの回。原田慶太楼のは、まぁ、ジョン・ウィリアムス一択だからまだしもだけど........ちょっとどうなの、このバラバラさ加減は。 ひょっとすると行かない回もあるかもなぁ。この時点でそんな気分.....まぁ、継続はするけどさ........ブツブツ.......

2025年04月15日

コメント(0)

-

4/12 リッカルド・ムーティ指揮 東京春祭オーケストラ

東京文化会館 15:00〜 5階左手 ヴェルディ:「ナブッコ」序曲 マスカーニ:「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏曲 レオンカヴァッロ:「道化師」間奏曲 ジョルダーノ:「フェドーラ」前奏曲 プッチーニ:「マノン・レスコー」間奏曲 ヴェルディ:「運命の力」序曲 カタラーニ:コンテンプラツィオーネ レスピーギ:交響詩「ローマの松」 東京春祭オーケストラ 指揮:リッカルド・ムーティ 近年ムーティは割と日本に来ている気がします。ギャラがいいのか、何かを気に入っているのか、よくわかりませんが、去年も春に来ていた筈で、秋にも来て振ってましたしね。 ムーティのファンかお前は?と聞かれると、なんとも言えません。心情的にはファンではないです。ムーティがスカラのトップに就任して、それ以前からのスター歌手主義排斥の流れでやった椿姫とか、唾棄すべきと思ってましたし、それは基本変わらない。ただ、確かに今現役の指揮者の中ではなかなか並び立つ者はいないでしょうし、聞きゃ上手いには上手い。何より、最近はウィーン・フィルとの共演が増えているようで、ここ数年はザルツブルクに行くと丁度ムーティの指揮に当たるんですよね。あれは、それとも、日本人にムーティのファンが多くて、それを見越して日本のお盆休みの時期に狙っているのか?で、オーケストラのコンサートなので、腹立たしく思うオペラではなくて交響曲や宗教曲のプログラムに当たる。そんなわけで、近年は結構聞いてます。その流れで去年も日本で聞きに行ったし。今回もそういう感じです。 プログラムは見ての通り。前半が序曲・間奏曲集、後半はローマの松で、その前にカタラーニの作品。これは聞いた事ない曲で、まぁ、ああ、うん、時代的にそういう感じなのね、というような曲。 まぁ、正直いうと、これ、ムーティが振るのでなければ、来ないなぁ、というプログラム。東フィルとか定期演奏会持ってるのでこれだったら、まぁ、なんだかなぁとか言いながら来るでしょうけれど、普通は買わないよね。ムーティだから買う。 で、どうだったか? まぁ、うん、そうねぇ.........金返せとは言わないですけれどもね.............悪くもないのだけれども....... いや、公平に言って、いい演奏だったとは思いますよ。ただ...... 前半聞いてて、まず思ったのは、「うわぁ、これ、ムーティボコボコに絞り上げてんな」と。聞いてて、緊張感がかなり強い。あれは集中してるんじゃなくて、緊張だよなぁと。緊張でガチガチ、っていうんじゃなくて、「ああしなきゃ!こうしなきゃ!」って必死な感じなんですね。あれは、多分、指揮者に相当絞られてるんだろうなと。で、相手がムーティだから、指揮者を馬鹿に出来ない。そらそうだ。だからもうやるしかない。悲愴感じゃないですね。そんな余裕ない。もう必死。 その甲斐あってなのかどうか、演奏自体は、いい演奏だったと言っていいと思います。つまり、殆ど抜けがないんです。金切り声というよりはちゃんと鳴らすべくして鳴らしている。そして弾き飛ばさない。完璧じゃないけれど、ちゃんと最後まで弾いてる。だから充実した音にはなっている。で、まぁ、ムーティがこういうので「?」と思わせるような運びはしないので、確かになかなか聞けない演奏ではあります。 ただねぇ........演奏それ自体は悪くないと言っていいレベルには頑張っているんだけれど、それだけに見えてしまうものがありましてね。 5階の脇の席でオーケストラを聞くのは久し振りですが、結構舞台が見えるんですよね。で、見ていて、「あれっ?」と思ったのですが。 どの曲だったか忘れたのですが、見てたら、曲の中で、フレーズの終わりで、弦楽器奏者の一人が、弓を弾き上げてたんですね。あれ、どう言ったらいいのか......弦楽器奏者、例えばヴァイオリンの独奏者が、自分の独奏パートを弾き終わったところで、弓を勢いよくアップデ弾き終わって、その勢いで格好良く手首なんか返したりして見せたりする......わかります?まぁ、ああいう感じ。それを、曲の途中で、フレーズ終わり程度で、パートの奏者の一人が、やってる訳です。 なんというか、そのね、マインドがね...........ああいうことやってりゃ、そりゃ、ちゃんと弾き切れないというものですよ。ああいうことすりゃ、当然音の最後はどっかに消えてしまうのであって。それでも、独奏者なら、結果消えてくなりに聞こえたりもするものでしょうけれど、それオケがやっちゃダメでしょ。例えば、チャイコフスキーの弦楽セレナーデの第1楽章、主題の弾き終わりで「ジャン!」って弾き上げるけれど、ああいうのならともかく、こんなとこでやるもんじゃない。 それと、もう一つ。カヴァレリアだったか、弦のトゥッティで鳴らしてるところで、明らかに、ボウイングが合ってないんですよね。ボウイングというより、ブレスと言いたいのだけれど、楽曲的には均質にそのままずぅっと行ってほしいようなところで、明らかに、ブレスみたいなのが聞き取れてしまうんですよね。勿論弦楽器ですから、息継ぎなんてしない。しないけれど、弦の返しとか、力の入れ具合が変わってしまうところがある。そこを感じさせずに行くべきなのだけれど、見て取れてしまう。それが、合ってないんですよね。ムラになってしまう。 結局ボウイングの問題だと思います。それがはっきりムラになってしまう、ということは、ボウイングをちゃんと調整し切れてないということだと思います。これはさぁ、指揮者の仕事じゃなくて、オーケストラの仕事ですよ。 東京春祭オーケストラって、若手中心の選抜、ということで、ということはこの人達は、日本のプロオーケストラで若手とはいえ選ばれてきているので、日本のオーケストラの団員としてはある程度のレベルを有している筈だと思うのです。寄せ集めだからボウイングとか統一し切れてなくても仕方ない?でも、これって基本じゃないの?それを調整出来ないのは寄せ集めでもちょっとどうなの。いや、むしろ、寄せ集めだからこそ調整しなきゃいけないし、そんなの流石に指揮者の仕事じゃないですよ。無論、常設のオーケストラで、ちゃんと音楽監督なり置いているよいうな場合であれば - 例えばかつての新日フィルのアルミンクとか - 、それは音楽監督が鍛える仕事かも知れない。でも、選抜臨時オケなんだから、選抜されてんだし、ちゃんとしなよ、というね。 言い換えると、これが今の日本のオケのレベルってことなんじゃないでしょうか。 でも、まぁ、演奏者と聴衆の共謀の産物、という気がしないでもないかな。 この日はムーティがCDやDVDの購入者にサインをしてくれるというので、終演後に長蛇の列が出来ていたのですが、前の方で、先に並んでた人が、後から来た連れを入れてたんですよね。100人じゃきかないような、ありゃ300人くらいはいたんじゃないかと思うんだけれど、その列のかなり前の方に。なんか隣の人が怒ってたみたいだけれど..... これ、最近、結構こういう人いるみたいなんですよね。こういう時だけじゃなくて、私は行かないけれど、限定幾つ、みたいなスイーツ販売とかで、先に並んでた人のところに入っちゃうとか。当然それで後ろの人は買えないとか。まぁ、それ言い出したら、以前のLFJで自由席あった頃は、前に並んでたのが後から来るのの席取っちゃうとか、ありましたしね。 思うんだけれど、こういう人達って、結局、美醜というものがわからないんでしょう。やっていいか悪いか、じゃなくて、美しくない。やっていい悪いは、法律とかで決まってます。じゃぁ、列に割り込むのは違法か、と言われると、少なくとも刑法犯ではない。でも、そもそも、醜悪だと思うんですけれどもね。 よく分からないのは、こういう美醜というものがわからない人が、どうして、わざわざ少なからぬ金と時間をかけて、こういう音楽会とか、つまりは美しいはずのモノにそんなに執着するんですかね。それこそ無駄以外の何物でもないと思うんだけれども。LFJで自由席取ってた連中なんて、その最たるモノだと思うし。今でもたまに見掛けますけどね。何をどう言ったところで、いい年して美醜もわからん奴らが何しに来てんだろうな、と思って冷笑してますけれども。 でも、まぁ、破れ鍋に綴じ蓋、そういう虚栄虚飾に満ちた連中にふさわしい程度のものだ、ということなのかしらね。あんまり言いたくはないけれども。

2025年04月13日

コメント(0)

-

LFJ2025 追加販売は4/12 10:00から

サイトには出てないですが、メルマガが届きましたので御存知の方も多いと思いますが...... 明日4/12 10:00から、公式販売サイトで追加席の販売があるそうです。 D7やG409の追加販売は僅少......だそうです。という事は、ないわけでもない、って事なんでしょうかね..... https://lfj.pia.jp/ まぁ.............もう十分買ってあるから、いいかな、という気もしないでもない......

2025年04月12日

コメント(0)

-

3/30 東京・春・音楽祭「パルジファル」

東京文化会館 15:00〜 4階右脇 ワーグナー:舞台神聖祝典劇「パルジファル」(演奏会形式) アムフォルタス:クリスティアン・ゲルハーヘル ティトゥレル:水島正樹 グルネマンツ:タレク・ナズミ パルジファル:ステュアート・スケルトン クリングゾル:シム・インスン クンドリー:ターニャ・アリアーネ・バウムガルトナー 東京オペラシンガーズ NHK交響楽団 指揮:マレク・ヤノフスキ 例によって東京・春・音楽祭のオペラ公演は上野公園の桜の時期。つまり激混み。まぁしょうがないんだけどさ。折角だから公園の入り口の桜くらいは見に行ったけどさ。実際自分も見に行かない訳でもないからあまり言えないんだけどね。でもさぁ、皆判で押したように桜の名所として有名なところに押し寄せて、飲み食いしないと花見したことにならないみたいなのって、物凄く凡庸で想像力の欠落した話だと思うんだけどね.........ま、あれですよ、混んでるから八つ当たりしてるだけです。 去年は何やったんだか、凄くがっかりして憤慨してた覚えがあります。 今年はパルジファル。 そうねぇ.....まず、歌唱陣は、去年より良かったと思います。この間聞いたゲルハーエルは好みの声じゃない、と書きましたが、リート歌いとして、ということであって、アンフォルタスとしては良かったと思います。声量は十分。その上で、押しの強さと役として、というのはつまり人として破綻したように感じさせるところが、なんというか、無頼派みたいな感じがあって、良かったかなと。これに伍してその上を行く勢いだったのが外題役のステュアート・スケルトン。正直、アラはあると思います。ただ、最近聞いた中ではまぁちゃんと歌えていたのではないでしょうか。第2幕で声が破綻することなく支え切れていたと思います。 他の各役もまぁ良かったと思います。中で良かったのはグルネマンツでしょうか。まぁ主要な役は皆一応及第点レベルで出来ていたと思います。 歌唱陣はいいんですけどね........ オケ。やっぱりね。軽いんですよ。軽いというか、毎度毎度の「最後まで音符通りちゃんと音を出さない」がN響でもね........まぁ、聞いてると、明らかに抜けるよな、とまではいかないんですけれどもね。でも、聞いていると、やはり音の密度が薄いんですよ。明確に抜けるまでではないのだけれど、結果的に、鳴ってる様で、微妙に音が持続してるようでしてない感がある。 どうなんでしょうね。昔はよくワーグナーで音がきちんと持続してないとブーイング出てたものですが、今回は特になし。正直、去年バイロイトで聞いてから、実はワーグナーはそんなに重いものではなかったんじゃないかと思っているので、軽いのもありなのか、と思わなくもないのですけれどもね。加えて、今回の演奏は、音としての「語尾」はともかく全体としてはよく出来ていたとは思うのだけれども....... でもねぇ。やっぱり、軽いんですよ。だから、最後の場面とか、確かに盛り上がってはいるけれど、でも、何処か説得力がちょっと弱い。これ、演奏会形式ですからね。オケは舞台の上に乗ってる。ピットじゃない。だから、舞台上演よりはオーケストラとしてはずっと条件はいい筈なんだけど。弱い。 これねぇ........最近、よくアナウンスで、「拍手は指揮者が指揮棒を下ろしてから」みたいなことを言うようになって、今日もそれ言ってたんですよね。で、最後、幕切れ後、やっぱりまだ静まってて指揮者が動いてないところで拍手が入る。これ、アホが.....ってなると思うのですが、ひょっとすると、演奏そのものが理由なんじゃないかしら。つまり、もっと説得力のある、抜けのない、それこそ気の抜けない演奏であれば、聞いてる方も引き込まれるから、集中が切れなくて、フライングで拍手なんてしないんじゃないかと思ったりするんですけどね。 一般的な意味では、悪くない演奏だったと思いますよ。でも、そうじゃないんだよなぁ。 合唱ですが、1幕と3幕では、女性合唱を5階席の正面席に配置して、舞台上の男声合唱と歌わせていて、音響的には面白いし悪くなかったと思います。ただ、やっぱり何歌ってるかよく分からなかったかなぁ。歌唱陣はちゃんと歌ってる内容分かるだけに、ね。 去年に比べるとかなり良かったと思いますが、まぁ、課題も残るところだったかなと。

2025年03月31日

コメント(0)

-

12/14 & 16 アンドラーシュ・シフ (2024年)

鎌倉芸術館大ホール 16:00〜 (14日) / 東京オペラシティコンサートホール 19:00〜 (16日) 1階左手 / 3階右手 【12/14】 J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV988 〜 アリア J.S.バッハ:半音階的幻想曲とフーガ ニ短調 BWV903 ハイドン:ピアノ・ソナタ ト短調 Hob.XVI-44 J.S.バッハ:「音楽の捧げもの」 BWV1079 〜 3声のリチェルカーレ モーツァルト:幻想曲 ハ短調 K.475 J.S.バッハ:フランス組曲第5番 ト長調 BWV816 モーツァルト:アイネ・クライネ・ジーグ ト長調 K.574 ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第13番 変ホ長調 op.27-1 ピアノ・ソナタ第24番 嬰へ長調 op.79「テレーゼ」 ピアノ・ソナタ第30番 ホ長調 op.109 <アンコール> シューベルト:ハンガリー風のメロディ D817 ブラームス:インテルメッツォ 変ホ長調 op.117-1 ベートーヴェン:6つのバガテル op.126 〜 第4曲 ロ短調 モーツァルト:ピアノ・ソナタ第16(15)番 ハ長調 K.545 〜 第1楽章 シューマン:「子供のためのアルバム」op.68 〜 楽しき農夫 【12/16】 J.S.バッハ:ゴルトベルク変奏曲 BWV988 〜 アリア ハイドン:ピアノ・ソナタ ハ短調 Hob.XVI:20 モーツァルト:ロンド イ短調 K.511 ハイドン:アンダンテと変奏曲 ヘ短調 Hob.XVII:6 ベートーヴェン:6つのバガテル op.126 シューベルト:アレグレット ハ短調 D915 ハンガリー風のメロディ D817 ピアノ・ソナタ 第18番 ト長調 D894 「幻想」 <アンコール> シューベルト:3つの小品 D946から 第1番 変ホ短調 楽興の時 D780から 第3番 ヘ短調 即興曲集 D899から 第3番 変ト長調 J.S.バッハ:イタリア協奏曲 へ長調 BWV971 〜 第1楽章 モーツァルト:ピアノ・ソナタ第16(15)番 ハ長調 K.545 〜 第1楽章 ショパン:マズルカ ハ長調 op.24-2 シューマン:「子供のためのアルバム」op.68から 楽しき農夫 ピアノ:アンドラーシュ・シフ もう3ヶ月半前、去年の話ではありますが、書いておこうかなと。 この間の協奏曲もですが、基本シフは今は来たら聞いておこうと思うピアニスト。ザルツブルクでも何度か聞いていますが、割とまめに日本に来てくれるので。今回は予定を見ると14日の土曜日と16日の月曜日ということで、行けるかどうかわからないけれど、と思いつつ買っておいたのでした。結果はどちらも万象繰り合わせて聞きに行った訳ですが、しかし、どちらも感覚的には3時間コース。実際にはそこまでではなかった気はしますが、まぁ大変。最近のシフは平気で長時間やるなぁ、という。 選曲は見ての通り。土曜日はバッハと古典派のプログラム、月曜日はバッハとベートーヴェンの代わりにシューベルトが入ってきた、といったところ。どちらもゴールドベルク変奏曲のアリアから入って、あちらへこちらへと逍遥する、とでもいうような趣でしょうか。プログラムの最後が、土曜日はベートーヴェンの30番、月曜日はシューベルトのD.894のソナタ。これも相似形のいい終わり方かなと。 正直結構忘れてはいますが、まずはともかく楽しかった。リサイタルを聞いたな、というか、音楽を聞いたな、という満足感のある演奏会でした、どちらも。こういう感じ方がやっぱりいい演奏会の印象かな、と思います。何がどうだとかいうこと以前に、まず、音楽を聞いたなという心持ちが残るのが第一。昨日書いたゲルハーエルのリサイタルも、何のどこがどうだ、ということよりも、音楽を聞いたな、という印象がまず残るんですよね。こういう演奏会はやっぱりいい経験として残るのだと思ってます。 とはいえ記憶に残る曲はあるもので、やはり各々の最後曲目のソナタは良かった。あとは、モーツァルトの幻想曲。そしてブラームスのインテルメッツォ。この2曲は最近のシフの定番曲だと思いますが、これを聞くと「ああ、シフだなぁ」と思うというか。 まとまった曲というところでは、土曜日のバッハのフランス組曲第5番、日曜日はベートーヴェンのバガテル、でしょうか。特にバガテルは作品番号的にはベートーヴェン後期というか晩年の作ですが、色々な相貌を見せる中に、予想外に穏やかだったりと意外性のある作品。だけれど、意外と聞く機会は少ないのですよね。こういうのシフは上手いなと思います。 モーツァルトのK545の第1楽章とシューマンの楽しき農夫は最近シフが日本で「今日はおしまい」のジングルみたいに弾いている曲。 少しこの演奏会で残念なのはお客で、なんというか、スノビッシュなお客が増えたなと思うんですよね。鎌倉で特にそうだったのだけれど(初台でも幾分そうなのですが)、モーツァルトのK545が始まると、ちょっと失笑のようなものが漏れるんですよね。「そうじゃない。知ってる曲だからだ」って言い張るのかも知れないけれど、あれは明らかに失笑風の笑いでしたね。 モーツァルトのK545のソナタは、確かソナチネアルバムにも入っている、ピアノ学習の定番曲だったと思っていて、だから誰もが知っている、という部分はあるのだと思います。けれども、仮に「初学者向けの作品」であったとしても、それは作品が、演奏が、稚拙であるということにはならない。モーツァルトのピアノソナタの全曲録音を入れているピアニストなら勿論皆弾いているし、グルダはわざわざアルバムの中でこの曲を選び取って弾いていて、その演奏の装飾音は当時は議論を巻き起こしたものではあった。その程度には真面目に取り組まれてきた作品ではあります。 確かに、シフくらいになれば、他にも弾くものはあるでしょう。今時は超絶技巧を誇るピアノ弾きは幾らでもいて、ユーチューバーの類ならもっと派手なものをガンガン弾き飛ばす輩は幾らでもいるでしょう。そこにソナチネ?何を今更?でも、よく演奏を聞けば、シフが注意深く繰り返しで装飾音を重ねてひい一えるのは分かる筈です。今時はそのくらい当たり前?でも、50年以上前、グルダが装飾音付きで録音した時は、そのようには見られていなかった。それから50年経ってシフはここでこれを弾く。それは、いわばモーツァルト演奏を積み重ねてきたピアニスト達の今の最前線の一人として、その積み重ねを継承した結果なのだと思います。 ちょっとそんな風に思って、少し腹を立てながら帰って来たのをよく覚えてます。 シフはあとどのくらいやってくれるのかなぁ。無理しないでねと思いつつ、聞きたい気持ちも勿論あるのだけれど、さてさて。

2025年03月29日

コメント(0)

-

3/22 クリスティアン・ゲルハーヘル&ゲロルト・フーバー

東京文化会館小ホール 18:00〜 左手後方 シューマン:6つの歌 op.107 / ケルナーによる12の詩 op.35 / 3つの詩 op.119 / ガイベルによる3つの詩 op.30 / 6つの歌 op.89 / リートと歌 第4集 op.96 <アンコール> シューマン:歌曲集「ミルテの花」op.25 〜 第17曲 ヴェネツィアの歌1 / 第25曲 東方のバラより ロマンスとバラード集第2集 op.49 〜 第1曲 二人の擲弾兵 バリトン:クリスティアン・ゲルハーヘル ピアノ:ゲロルト・フーバー ほら......ちょっと気ぃ抜くと1週間前のも書かなくなっちゃう.........ダメぢゃん........ いわゆる東京・春・音楽祭が始まっております。あんまり思い入れはないのですが、確かLFJと同じ年に東京のオペラの森という名前で始まって、こちらの方はLFJとは違って変化しながらも割と発展しているイメージで推移しております。 この音楽祭、歌曲のリサイタルもそこそこ企画していて、今年はゲルハーエル。ゲルハーヘル表記なんですね。私はH発音せずに来たのだけれど。このリサイタルも結構高くなっていて、なので行く気はあまりなかったのですが、この連休の予定変更の流れで勢いで買っちまいました。 なので直前に買ったのですが、その時点でかなりガラガラ。文化会館の小ホールは、正方形の一角に舞台を置く形で、真ん中やや後ろよりに通路が設定されているのですが、その通路の後ろ側、特に真ん中のブロック以外はガラガラ状態。あのホール、後ろの方もよく聞こえるし、だから割といい席買えはしたのだけれど、そもそも土曜日の夜公演でここまで空いてるのか、という.......正直かなり高かったのではあるけれど、それにしても。前の方だって、かなり埋まってはいたけれど、空席はあるし、ゲルハーエルでもこれなのか........... 正直、シューマンの歌曲はシューベルトほどには聞いていません。このプログラムの中でいうと、聞き覚えがあるのは、ケルナーの歌曲集くらいかなぁと。ちょっと私には難しい。いや、聞くんですけどね。面白いとも思っているけれど、自分で選んで聞く時は、つい他に行っちゃうんですよね....なので、こういう機会はまぁ確かに大事。大事だけど......私が聞きたいのは本当はシューベルトとか、なんだよね....... 実際良かったと思います。ただ、本音を言うと、ゲルハーエルの声は、あんまり好きではないんですよね。なんと言うか、ちょっとプレゼンスが強いというか、アグレッシヴというか、もうちょっと柔らかい方が私の好みではあります。 まぁこれは声の好みのレベルであって、歌唱そのものは申し分なし。いい演奏会ではありました。

2025年03月29日

コメント(0)

-

LFJのプログラム

LFJの話も少しは書かないとですね............. LFJのプログラム。紙に印刷されたものがなかなか出て来ないままに、もう先週の土曜日には一般発売になってしまいましたが、漸く今日入手しました..............チケットぴあの「クラシックぴあ」という冊子の形で。 いや、毎年あるんですけどね。ただ、現時点では国際フォーラムに行けばあるのかも知れないけれど、やっとぴあの方が入手出来たと。昨日東京文化会館に行っても見当たらなかったので、作ってないか、あっても国際フォーラム以外には置いていないのか。よく分かりませんが.......今日は渋谷のタワーレコードに行ったら、ぴあの方だけあったという次第。 やる気ないんですかね。国際フォーラムは。外聞が悪いから「もうやめます」ってなかなか言い出さないみたいなね。ぴあは協賛もしてるし、結果的にチケット独占販売中なので、まぁ、印刷物も作るんでしょう。 先週土曜日に一般発売が開始されましたが、今年は金にものを言わせて(^^; ぴあの会員先行でかなり押さえたので、もう一般発売では買いませんでした。いい席が取れるとかあるんでしょうけれど、もういいかなと。 で、現状どのくらい売れてるのか。3/23 21:00時点、という感じですが、小ホール公演はほぼ完売です。ほぼ、と言っている以上、実は見た限りではまだ若干残ってる公演がありました。探してみて下さい。私の知る限り、公式サイトでは2公演、ぴあの方では公式と同じ公演を含め3公演でした。 ホールCは、2公演ほどを除いて全公演まだチケットはある。そう、完売の公演があるんですよね。ただ........ふーん.........これが完売なんだ.........という感じ。時間帯がいい公演だからかも。 ホールAとマスタークラスは見てないです。マスタークラスは売り切れもあるのかもですね。 国際フォーラムがやる気ないんかね、と書きましたが、こちらのテンションが上がらないのも確か。今年は余裕持って、中抜けもするつもりで行きます。そこまでして頑張りたい公演もないよね、といったところなので.........まぁ、近づいて来たら、少しは考え直すかもですが。多分、ないな...... いや、楽しみにはしているのよ?ただ、テンションは上がらないなぁと.......

2025年03月23日

コメント(0)

-

クラシック音楽の危機 ver.7268.0 (たぶん)

実は昨日の夜、こんな本の広告を見掛けてしまいまして。 https://www.nhk-book.co.jp/detail/000000887392025.html NHK出版の本で、「揺らぐ日本のクラシック 歴史から問う音楽ビジネスの未来」というタイトル。 うん。知ってる。そういう話よく知ってる。広告にも「この30年ずっとクラシック音楽の危機が言われ続けている」って書いてました。うん。そしてそういう話ってクラシック音楽界隈大好きなんですよ。私も含めて。むしろこいつの大好物だろ、って言われそう。というか、このブログ始めたのもLFJが画期的だよな!と思って、始めたわけでね。それもなぁ........... で。買って読んだか?読んでません。買ってません。多分、いつか買いますけど。電子書籍でセールになるか、バーゲン本で半額で出てくるか、どっか急に出かけて読む物がない!って言った時に本屋で見掛けたとか、そういう時。だから読後感でもなんでもないし、批評でも賛同でもないんですよね、この記事は。まぁせいぜい読む前に言っておくかくらいのもの。無関係です。ただ、契機にはなったので。 とはいえ、多分本の内容とは全然違う話を書きます。ついでに言うと、タイトルもまるで何も考えてません。せいぜいがこのくらいはもう叫ばれてるでしょくらいのもので。これもきっと陳腐な話です。 昨日聞いたシフとカペラ・アンドレア・バルカのツアーですが、日本に来るのは2度目で、これが最後なんだそうです。まぁ、そこに格別の感慨はないんだけれど、KAJIMOTOが作ったプログラムを見ると、今回のツアーは川崎、堺、京都で各1回、東京が2回、北京と香港も2回、大邱とソウルで各1回、なんだそうです。日本と中国や韓国、まぁ香港をどうカウントするかっていうのはありますが、まぁその間ではもう差は無いんでしょうね。昔、って言っても30年前とかそのくらいですが、その頃にはちょっと考えられない話ですが、国を背負ってきてるオーケストラなんかとはちょっと違うのでしょうが、これが本音なのでしょう。そういえば、更にその前、確か1988年頃に、スメタナ四重奏団が告別演奏ツアーをやりまして、私はギリギリ間に合ったくらいなのですが、その頃は日本中回って演奏してたんじゃなかったかな。今でも光藍社とかのだとそれに近いことやってるとは思いますが....ともあれ、その当時日本は出稼ぎ先、金になる国だった。勿論ただそれだけではなかったとは思いますが、まぁ、思いたい、としてもいいですが、ともあれその頃と比べれば日本はポジション落としてますよね。 でもその頃から既にクラシック音楽は危機にあった訳で....... なんなんでしょうね。 閑話休題。ここまではついでの話。 この2週間ばかりで立て続けに日本、というか東京のオケを4つ聞いた訳です。1月には実はN響もみなとみらいで聞いている。それぞれ公演形式も楽曲も指揮者も場所も全然違うのでなんともなのですが、まぁ、やっぱり、概ねどれも同じような不満を持ってる訳です。読売日響のはちょっと別だけど、何しろヴォツェックなので、それ以前の話の部分もあるし。でも、目立たないだけで共通していることはあるなと思っていて。 いつも言うのは、弦が金切り声を上げるのと、もう一つがちゃんと楽譜通り弾ききらない、鳴らしきらない、少なくともどこで聞いてもそう聞こえてしまう。 いや、それだけならまだしもなんですが、昨日のカペラ・アンドレア・バルカみたいなのを聞くと、やっぱり「ああ...」と思ってしまうのですね。一番の違いは、やっぱり、ちゃんと鳴らし切るんですよ。抜いちゃわないんですよね。 これもいつも言うことですが、日本のオケより、たとえば東欧圏の二線級の団体を聞く方が楽しい、というのは、実はこういうところで、ちゃんと演奏してるし、そのように聞こえるんですよね。上手い下手はいろいろあります、勿論。加えて言えば、近年クラシック音楽のレベルというのはやはり落ちていると思っていて、去年の年末にブダペスト行っていろいろ聞きましたが、お客もだけどあそこの団体も決してレベルが高いとはいえない。特に国立歌劇場とかかなりダウンしてるな、とは思いましたが、でも、こういう「ちゃんと鳴らす」というのはまだ維持されている。時々「あ、落ちた....」とかありますけどね。あ、ちなみに、ブダペストで一番上手いかな?と思ったのは、ブダペスト祝祭管弦楽団でした。まぁ、名曲集みたいなのだったんで、なんともいえないですが。 それはともかく、どうしてそうなってしまうのか、というのを、いつも「ちゃんとやれ」「ちゃんと弾け」っていうのですが、あれ、手ぇ抜いてる気がないのかなと。つまり、元々そういうものだと思って、信じ切って、やってるんじゃないかしらん。 上手い下手はあるんですよ。で、以前も書いていた覚えはあるけれど、なんならそういう来日公演系だと、日本のオケより下手だよね、というのはままある訳です。でも、そういうところでも、楽譜通りの音価を出さない、というところは、殆どない。公平に言って、日本のオケは技術的な意味では確かに上手いと思います。でも、技術以前の問題で、何故か音が抜けていく。 それなりに日本人は概ね真面目なので、オケの楽員といえども、失敗しないように、とは思ってやってると思うんです。言い換えると、音が抜けるのは失敗じゃない、と認識されているのだろうと。多分、そういう教育を受けているんだと思うんですね。それが抜けない。で、多少海外で経験があっても、日本でやると、大多数がそうだから、結局同じところに落ち着く。基本のきの所で、楽譜通りの音価を出し続ける、ということよりも、多分、ですが、次の音を出す、出し続ける、というのが優先されてるのかな、と。仮にちゃんと出すことをやろうとしていても、少なくともそうは聞こえない。 でも、実際聞くと、明らかに、海外のオケはそうではないんですよね。昨日のなんかもう明白で。で、それはそれだけのことじゃないんですよね。 昨日のプログラムはオール・バッハで、つまりはバロック音楽なんですよね。で、そこで演奏されるのは、スタイルとしてはあくまで現代オケの延長線上と言っていいけれど、ちゃんと今時のバッハの演奏として聞こえるんですよね。で、抜けるところがない。それは緩徐楽章では顕著で、いわゆる「バロック音楽」然としたのではない、ちゃんと歌ってほしいところで、決してレガートの連続みたいなものではないにせよ、ちゃんと歌える。そこで決してぶつ切りにはならないんですよ。日本のオケだと、みんな大好きBCJなんかも含めて、ぶつ切りじゃないけど抜けちゃうか、「ピリオド奏法ってそういうものだ」とか言って切っちゃう。で、後者はともかく、前者は、特別なことしてないつもりなんじゃないですかね。普通にやってるだけ。普通が「鳴らしきらない」。 楽器の初心者が練習始めると、「ゆっくり演奏してみましょう」とか言われるじゃないですか。で、演奏出来るようになったら、早くしてみましょう、となる。あの時、「ちゃんと出し切れているか?」というのは、リズムをちゃんと取れているか?という意味ではうるさく言われるけれど、「音価通り鳴らしきっているか?」というのをあんまり言ってるイメージがないんですよね。無論、リズムをちゃんと取るためには、音価を理解していなくちゃいけないから、そういう意味では疎かにしないとしても、その中で鳴らし切るよりは、次に意識が行ってしまっていることはあるかなと。特に、管楽器はまだしも、弦楽器系は。決して疎かにしてはいないのだろうとは思うんですが.... でも、ちゃんと鳴らしてるのって、やっぱり聞いていて気持ちいいんですよね。充実してる。皆そういうの思わないのかしらね。そういうふうに日本のオケをつまらんと言ってる人はあまり見ないですね。音外したとかいうことはよく言われるけれど。 あ、別にそれが「クラシック音楽の危機」に繋がってるという訳ではないと思います。ごく個人的な趣味の問題と言われても仕方ない。でも、なんだろうな、30年も叫ばれていてずっと叫ばれ続けてるのって、そもそも何か常識だ、普通だ、と思っていることに落とし穴があるんじゃないですかね。こういうことみたいに。よくわからないけど。

2025年03月22日

コメント(0)

-

3/21 アンドラーシュ・シフ&カペラ・アンドレア・バルカ

ミューザ川崎シンフォニーホール 19:00〜 ピット席 バッハ:ピアノ協奏曲第3番 ニ長調 BWV1054 / 第5番 ヘ短調 BWV1056 / 第7番 ト短調 BWV1058 / 第2番 ホ長調 BWV1053 第4番 イ長調 BWV1055 / 第1番 ニ短調 BWV1052 <アンコール> バッハ:ブランデンブルク協奏曲第5番 ニ長調 BWV1050 〜第1楽章 指揮・ピアノ:アンドラーシュ・シフ カペラ・アンドレア・バルカ そもそも、この連休に行くつもりだったのはこれだけなんですよね。しかも、このチケット自体、去年12月の来日のチケット取ってる中で「ついでに行くか」くらいの勢いで決めたようなもんでして... 金曜とはいえ平日の夜なのによく買ったよなと。 まぁ、なんですね。お腹いっぱい。聞きごたえのある演奏会でした。 編成は弦のみ。ピットで聞いていたので、ひょっとすると見逃していたかも知れませんが、音はなかったと思うので、多分それだけ。で、中央にピアノ。ピアノなんですよね。ベーゼンドルファー。ピアノ協奏曲、と書いていますが、時代的にはチェンバロ協奏曲。むしろクラヴィーア協奏曲と言った方がいいのか。元々が殆どが編曲モノですしね。あんまりこだわってもしょうがなかろうとは思いますが。 オケの楽器も見た限りピリオドというわけではなさそうだし、演奏自体も、ヴィヴラートかけまくりみたいなことはないのですが、さりとてピリオド奏法というわけでもない。ベーゼンドルファーは勿論現代のグランドピアノです。フルコンサートグランドというにはちょっと小さめのような気もしないではないですが、まぁ、普通にピアノ。 シフは決してアンチ・ピリオドなんかではない筈です。実際、フォルテピアノを使った演奏会なんてのもやりますしね。ただ、なんというか、シフトいう人はオーセンティシティということに、ノンシャランなところがあるように思います。オーセンティックであっても結構だけれど、別にそんなことに頓着してもしょうがない、他に優先順位高いことがあるだろう、というような。フォルテピアノでもなんでも使うけれど、それはバッハをピアノで弾くことの否定に繋がることもない。シフはピアノの人だから、ピアノで音楽をやることがまず第一、なんだろうなぁと。バッハはどうあるべき、とか、この曲はこうで、とか、んなこたよくわかってて、その上でまぁそれはそうだけどじゃぁどういう音楽をやるの?ということの答えがこれなんでしょうね。確かに面白い。楽器がどうの奏法がどうのという前に、まず音楽として面白い。 まぁ、オケもですが、とにかく密度の高い演奏でした。 全編素晴らしかったけれど、アンコールのブランデンブルク協奏曲の第5番、第1楽章。フルートとヴァイオリンとクラヴィーアの独奏だけれど、後半はクラヴィーアの、カデンツァというか、ピアノ独奏の独壇場。これが集中力の高い演奏で、凄かった。まぁ、リサイタルを思えばこのくらい弾くのはなんということはないといえばないのですが、しかし2時間ピアノ協奏曲やった後にこれですからね。 バッハのクラヴィーア協奏曲についてだの、カペラ・アンドレア・バルカの成り立ちだのとか、まぁ、書くことはいろいろあるのかも知れないですが、ちょっともうそういうのいいかな、という気分。お腹いっぱい。なんでしょうね。ここ最近なんか不完全燃焼の回が続いたのもあって、満足しちゃったかな、というのはあります。

2025年03月22日

コメント(0)

全1731件 (1731件中 1-50件目)

-

-

- やっぱりジャニーズ

- 楽天予約 SixTONES Best Album「MILE…

- (2025-11-20 16:44:46)

-

-

-

- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪

- 2025 MAMA AWARDS ついに開幕! #MAM…

- (2025-11-27 09:10:56)

-

-

-

- ☆AKB48についてあれこれ☆

- ☆乃木坂46♪『久保史緒里*卒業コンサ…

- (2025-11-27 21:54:21)

-