2011年04月の記事

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

原発の耐震設計は?

日本のような地震国は原発の耐震設計が重要です。原子力施設耐震設計審査指針に「発電用原子炉施設は想定されるいかなる地震力に対してこれが大きな事故の誘因とならないような十分な耐震性を備えるように設計すること」とあります。明治の三陸沖大地震は巨大な津波をともなったと記録にあり、当時の朝日新聞も報道しています。昨夜の民放テレビが取り上げていました。その事実を東電が知らなかったはずはないし、「想定外」を連発するのは言い訳にしかならないと思うのは私だけでしょうか。参考文献 : 原発、是か非か 杉浦正和著 ほるぷ出版プルトニウム 鈴木篤之 ERC出版日本の原子力発電ここが論点 グループ・テクノ・ルネッサンス 日刊工業新聞社暴走する原子力開発 日本科学者会議編 リベルタ出版地震と原子力発電所 藤井陽一郎編 新日本出版社大地動乱の時代 石橋克彦 岩波新書

2011年04月07日

コメント(1)

-

福島第一原発事故 協力会社社員の決死の作業

夕方のテレビニュースで福島第一原発事故の最先端で作業している方の覆面インタビューがありました。死をも恐れぬ勇気で事故の最先端で作業する様子をたんたんと語っておりました。与えられた任務だから当然こなすという責任感に感動を超えるものを感じました。東京電力の社員ではなく協力会社の社員というのが心に残りました。正社員ではなく協力会社の社員を事故のもっとも危険な場所に送り込む東京電力の姿勢をうかがうことができます。周囲の漁業関係者に何の連絡もせずに放射能汚染水を海に流した行為と連日の報道。協力会社の社員の方の話では危険手当も十分に支払われていない様子を感じ取ったのは私だけでしょうか。

2011年04月06日

コメント(0)

-

続米・ソ核実験1962年と放射能汚染

前回は1960年代の放射能レベルについて触れましたが、さらに調べて驚きました。 1963年に部分的核実験禁止条約が成立されましたが、それに先駆けて1962年に何と大気圏内核爆発実験が米・ソで行われました。それによる汚染ピークが1964~65年だったのです。1962年のいわゆる『かけこみ実験』は地球的規模の放射能汚染を引き起こしました。大気圏内にばらまかれた放射性物質は、水や土壌を汚染し、そこに生育する植物に取り込まれ、それを食物とするる動物も汚染し、食物連鎖を通して、人間も汚染したのです。しかし、ばらまかれた放射性物質は放射性崩壊により減衰し、また地球環境のなかに希釈拡散していったため、水や土壌の放射能レベルは次第に減少しました。 この時の放射性物質は、チェルノブイリ原発事故の体内汚染レベの10倍だそうです。いずれにせよ、このような歴史を経ても原発安全神話がまかりとおっていたのです。参考文献 : 原発、是か非か 杉浦正和著 ほるぷ出版プルトニウム 鈴木篤之 ERC出版日本の原子力発電ここが論点 グループ・テクノ・ルネッサンス 日刊工業新聞社暴走する原子力開発 日本科学者会議編 リベルタ出版地震と原子力発電所 藤井陽一郎編 新日本出版社大地動乱の時代 石橋克彦 岩波新書

2011年04月05日

コメント(0)

-

50年前は今の1000倍の放射能!!

今日のNHKラジオ、夕方の番組に東大放射線科の先生の福島原発に対するお話がありました。お名前は聞きもらしたのですが、東大医学部で放射線治療を行っている方です。非常に分かりやすい解説で要は過剰に反応することなく、冷静に対処しなさいとのことでした。その中で知ったこと。今から50年前、つまり1960年代初めは日本の各地の放射能は今の1000倍あったとのことです。驚きました。米・ソを中心とする原子爆弾や水素爆弾の実験が世界の各地で行われていたからだそうです。そういえば、雨が降ったら外へ出るな、と言われたことを思い出しました。

2011年04月04日

コメント(0)

-

阪神大震災の教訓は??

マグニチュード7.2の阪神大震災は『安全神話』の崩壊をまざまざと見せつけました。しかし、その教訓が生きたとは言えません。今回調べていくうちにわかったこと。阪神大震災後 ●日本原子力発電株式会社(日本原電)は原発設置者敦賀市の全戸に「敦賀発電所は大地震にも万全の備えをしています」と題したビラを配布した。 このビラには「原子力発電所の安全を守る基本は、いかなる時も、原子炉を『止める=冷やす』、放射性物質を『閉じ込める』ことです」とも書かれていた。これは日本全国電力会社の共通の宣伝文句だが、今回の東京電力福島第一原発の事故で、いかにむなしいセリフだったかを全世界に知らしめました。そして、無知な私、驚きました。1995年2月におきた福井県の関西電力大豊電所2号機の事故では、すぐには止まらなかったし、冷やすこともうまくいかず、結果として放射性物質を含む蒸気が数分間にわたって外部に吹き出した。この事故に対して原発問題住民運動全国連絡センター、し 日本科学者会議原子力問題研究委員会や、各地の住民運動組織は、それぞれの立場から、原子力安全委員会や当時の科学技術庁、通産省などに対し、原発や核燃料サイクル施設の耐震基準の見直し、既存施設の耐震性についての総点検を申し入れるなどの活動を行った。一方では原子炉の事故に関するこんな報告もあるのです。http://www005.upp.so-net.ne.jp/yoshida_n/L5_idx.htm東京電力を筆頭とする日本各地の電力会社がこれを見なかったはずはないのです。参考文献 : 原発、是か非か 杉浦正和著 ほるぷ出版プルトニウム 鈴木篤之 ERC出版日本の原子力発電ここが論点 グループ・テクノ・ルネッサンス 日刊工業新聞社暴走する原子力開発 日本科学者会議編 リベルタ出版地震と原子力発電所 藤井陽一郎編 新日本出版社大地動乱の時代 石橋克彦 岩波新書

2011年04月02日

コメント(0)

-

リメンバー!!チェルノブイリ原発事故

チェルノブイリ原発事故被害最隣接地のプリビヤチ市(人口45000人)は、原子炉から約3キロにあります。当時事故後1日半たってからの避難命令が出たそうです。また、15キロ離れてたチェルノブイリ市(人口12500人)を含む周辺地域の避難には数日かかったと言われます。その避難の遅れが犠牲者を増やしてしまったのです。 チェルノブイリ原発の重大事故後に、小児の甲状腺がんが増えたことは連日のニュースで皆さん十分にご存知とおもいます。 北海道新聞4月1日号は特集を組んでいます。それによるとチェルノブイリ原発事故後25年たった今も後遺症で苦しむ人が多くいるそうです。当時母親のおなかの中にいて被ばくした人の子供が今、体調不良で苦しんでいます。チェルノブイリ原発事故後の情報はかなりいい加減で多くの住民は避難命令と解除命令に振り回され、自宅に戻って被ばくした人々が多くいたそうです。さて、今私たちの多くも 国際原子力機関(IAEA)と政府の原子力安全委員会の発表の違いに戸惑ったのではないでしょうか。チェルノブイリ原発事故後の混乱を考えるにつけ、避難命令は人命第一に慎重に慎重を重ねるべきではないでしょうか。

2011年04月01日

コメント(0)

全6件 (6件中 1-6件目)

1

-

-

- ウォーキングダイエット日記

- 日御碕周辺をウォーキング

- (2025-10-28 23:05:58)

-

-

-

- 入浴後の体重

- 2025/06/30(月)・06月「0・7増」…

- (2025-06-30 17:00:00)

-

-

-

- ダイエット日記

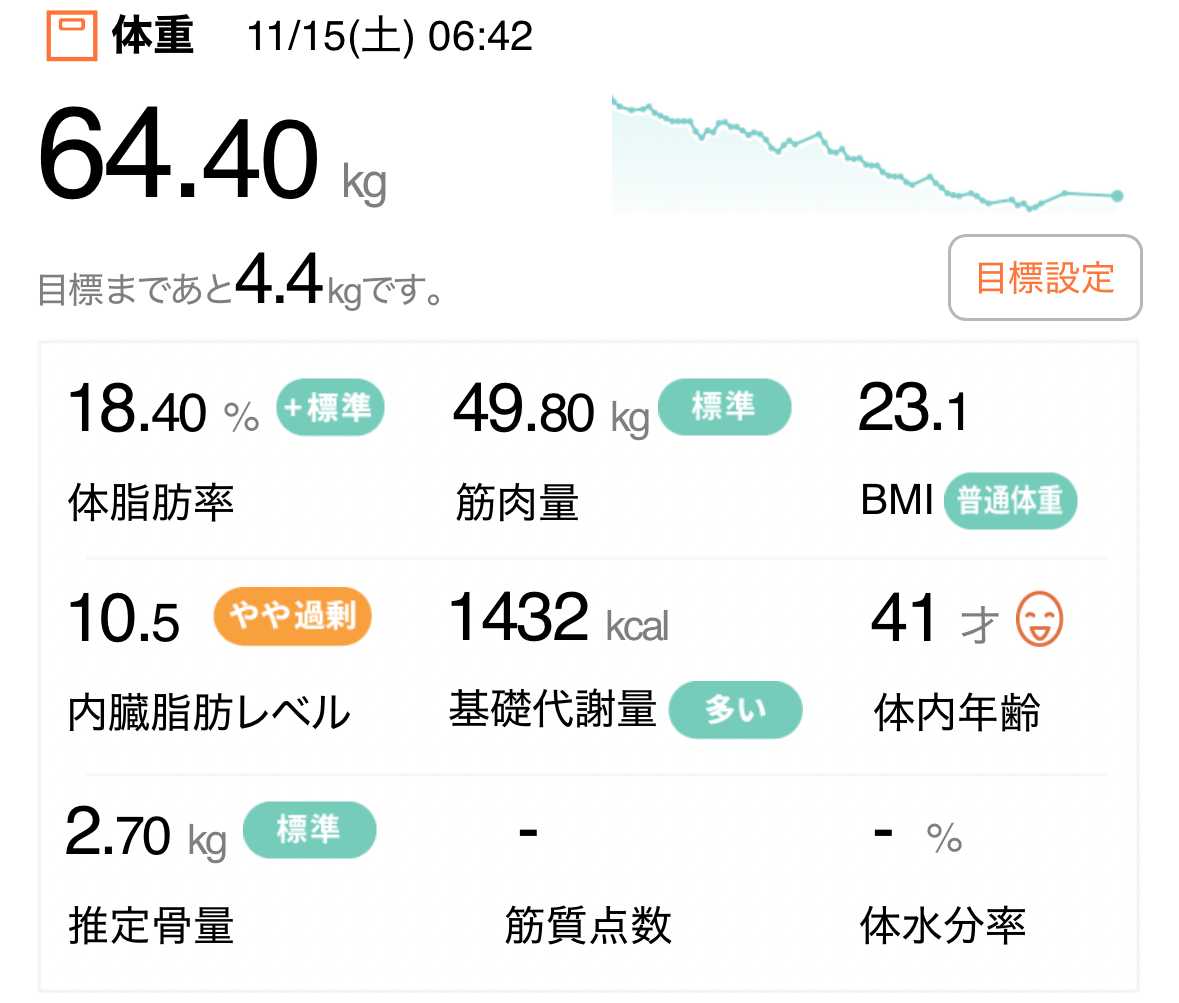

- ダイエット138日目 11月も半分経過

- (2025-11-15 08:16:01)

-