PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

カテゴリ: カテゴリ未分類

8月7日(木)、雨です。

予報通りに雨が降っています。

少し気温が低いとはいえ、やはり蒸し暑いです。

そんな本日は7時20分頃に起床。

新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。

本日のノルマは1階の掃除機ですね。

朝のコーヒーブレイクはネスプレッソでアイスカフェラテを。

雨の影響が公共交通機関に出ているようですね。

〔米株式〕ダウ反発、81ドル高=アップルの国内投資で(6日)☆差替

【ニューヨーク時事】6日のニューヨーク株式相場は、米アップルによる国内生産強化に向けた追加投資や堅調な米企業決算を背景に反発した。優良株で構成するダウ工業株30種平均は前日終値比81.38ドル高の4万4193.12ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は252.87ポイント高の2万1169.42で引けた。

ニューヨーク証券取引所の出来高は前日比908万株増の12億0409万株。

アップルは5%高と、相場の伸びをけん引した。ホワイトハウスで1000億ドル(約14兆7000億円)の追加投資を発表すると報じられ、トランプ米大統領との関係改善に期待が高まった。トランプ氏は、アップルがスマートフォンを米国外で生産すれば関税を課すと圧力をかけてきた。

この日発表した決算で好調な売り上げを示したマクドナルドは3%高と相場上昇を主導。米連邦準備制度理事会(FRB)が9月に利下げに踏み切るとの観測も引き続き相場を下支えした。一方、トランプ氏の高関税政策に対する懸念は根強く、上値は重かった。

ダウ平均の他の構成銘柄では、ウォルマートとアマゾン・ドット・コムがいずれも4%高。前日に発表した決算で、主力製品の見通しに弱気な見方を示したアムジェンが5%安。この日発表の決算でケーブルテレビ事業の不振が目立ったウォルト・ディズニーが3%安。(了)

〔NY外為〕円、147円台前半(6日)

6:38 配信 時事通信

【ニューヨーク時事】6日のニューヨーク外国為替市場では、早期の米利下げ再開観測を背景としたドル売りが再燃し、円相場は1ドル=147円台前半に上昇した。午後5時現在は147円30~40銭と、前日同時刻(147円50~60銭)比20銭の円高・ドル安。

翌7日朝に米新規失業保険申請件数の週報発表を控え、相場は円高・ドル安方向に振れた。米労働省が1日に発表した7月の雇用統計では、景気動向を敏感に反映する非農業部門就業者数の増加幅が市場予想を下回り、5、6月の伸びも大幅に下方修正された。雇用情勢の急速な悪化への警戒感が強まる中、連邦準備制度理事会(FRB)による利下げ再開のタイミングや緩和ペースを探りたいとして、市場では労働指標に対する注目度が高まっている。

午後の米10年物国債入札はやや軟調な結果となり、米長期金利は一時小幅に上昇。これを消化後は、持ち高調整のドル売りが進行し、円は一時146円台を付けた。ただ取引終盤には、ウクライナとロシアの停戦期待から、やや円を売ってドルを買う動きが目立つ場面もあった。

ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1655~1665ドル(前日午後5時は1.1570~1580ドル)、対円では同171円72~82銭(同170円72~82銭)と、1円ちょうどの円安・ユーロ高。(了)

7:30 配信 時事通信

【シドニー時事】7日朝のシドニー外国為替市場の円相場は1米ドル=147円台前半で推移した。現地時間午前8時半現在、147円25~35銭(前日同時刻は147円50~60銭)。

オーストラリア・ドルは、対米ドルは1豪ドル=0.6500~6510米ドル(同0.6460~6470米ドル)、対円は95円75~85銭(同95円40~50銭)。

ニュージーランド(NZ)ドルは、対米ドルは1NZドル=0.5925~5935ドル(同0.5890~5900ドル)、対円は87円30~40銭(同87円00~10銭)。

ユーロは、対米ドルは1ユーロ=1.1660~1670米ドル(同1.1570~1580米ドル)、対円は171円75~85銭(同170円80~90銭)。(了)

9:12 配信 時事通信

【債券】長期金利、上昇=10年債利回りは4.23%

米国債の弱い入札結果を受けて債券売りが優勢となった。長期金利の指標である10年物米国債利回り(終盤)は前日比0.02%ポイント上昇の4.23%となった。30年債利回りは0.04%ポイント上昇の4.82%、2年債利回りは0.01%ポイント低下の3.72%、3カ月物TB(財務省証券)利回りは0.0209%ポイント低下の4.2367%だった。

【石油先物】WTI5日続落、64.35ドル

NYMEXの原油先物相場は、ロシア産原油を巡る供給不安が幾分後退し、5営業日続落した。米国産標準油種WTIの中心限月9月物の清算値(終値に相当)は、前日比0.81ドル(1.24%)安の1バレル=64.35ドル。10月物は0.79ドル安の63.41ドル。

【金】4日ぶり反落、3433.40ドル

COMEXの金塊先物相場は、利益確定の売りが先行し、4営業日ぶりに反落した。中心限月12月物の清算値(終値に相当)は前日比1.30ドル(0.04%)安の1オンス=3433.40ドル。

58歳医師の免許取消、強制わいせつ致傷で有罪

医師12人と歯科医師8人へ行政処分

2025年8月7日 (木)配信 小川洋輔(m3.com編集部)

厚生労働省は8月6日、医道審議会医道分科会の答申を受け、MRに対する強制わいせつ致傷で有罪判決が確定した58歳医師の免許取り消しなど、医師12人と歯科医師8人への行政処分、医師8人への行政指導を決めた。効力の発効は8月20日。

発表によると、三重県松阪市の58歳医師は2015年3月、医院の診察室で、製薬会社のMRに対して、胸を触ったり額にキスをしたりした。抵抗して逃げようとしたMRを椅子から転落させて、全治不能の外傷性視神経損傷を負わせた。津地裁は2020年12月、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。医師は控訴・上告したが、2021年7月に最高裁に上告を棄却されていた。

医業停止処分を受けた医師の概要は以下の通り。

神奈川県の医師(53歳):医業停止2年

ペチジンを含む水溶液をみだりに所持したり、法的除外理由がないのに自宅で使用したりした。麻薬取締法違反で有罪判決を受けた。

福岡県の医師(66歳):医業停止1年6月

福岡市内で乗用車を運転中に自転車と衝突し、全治3カ月の怪我を負わせた。その際に、直ちに救護や警察への報告をしなかった。過失運転致傷と道交法違反で有罪判決を受けた。

岡山県の医師(52歳):医業停止6月

2021年3月、当時勤務先があった兵庫県内の駅のエスカレーターで、スマートフォンを使い、未成年者のスカートの中を盗撮するなどした。

福岡県の医師(35歳):医業停止6月

福岡市内のホテルで17歳の少女に現金2万円を渡す約束をして、児童買春に及んだ。

京都府の医師(74歳):医業停止3月

2020年11月、当時勤務先があった青森県内の店舗で、他人の臀部を触り、性的羞恥心を著しく害する行為をした。

大阪府の医師(41歳):医業停止3月

2019年8月、当時勤務先のあった兵庫県内の駅のエスカレーターで、スマートフォンを使い女性のスカートの中を盗撮した。

東京都の医師(99歳):医業停止2月

院長を務めるクリニックで5回にわたり、診察していない人を患者とする処方せんを、別人に交付した。

このほかに医師4人を戒告とした。

【行政処分:20人】

医師12人

免許取消:1人

医業停止2年:1人

医業停止1年6月:1人

医業停止6月:2人

医業停止3月:2人

医業停止2月:1人

戒告:4人

歯科医師8人

歯科医業停止1年10月:1人

歯科医業停止8月:1人

歯科医業停止4月:1人

歯科医業停止3月:2人

歯科医業停止2月:1人

戒告:2人

【行政指導:8人】

医師

厳重注意:8人

やっぱり「亡くなる時が一番お金持ち」はおかしい…年間50兆円がほぼ使われないまま相続され続ける日本の異様さ

8/7(木) 7:16配信 プレジデントオンライン

老後はどのようにお金を使っていくのがいいのか。フィンウェル研究所所長の野尻哲史さんは「保有資産のピークは退職時点となるのが本来の姿だ。だが、日本では高齢者がお金を使わず、貯めたお金は高齢者になった子供に相続する『老老相続』まで起きている」という――。

■新NISAで資産形成した後はどうすればいいのか

「貯蓄から投資へ」とか、「貯蓄から資産形成へ」といった最近のキャッチフレーズをいろいろなところで見聞きするようになってきました。

NISA(少額投資非課税制度)は2024年1月から制度が大幅に拡充されて一気に人気が出てきましたし、企業型DC(確定拠出年金)やiDeCo(個人型確定拠出年金)も加入者が増えるなか、拠出額の引き上げも期待されています。

これらの非課税制度は“投資を促す”というよりも、若年層が勤労収入のなかから有価証券に少しずつ“資金を積み立てていく”という姿勢を重視していますから、多くの若年層が資産形成、資産運用に関心を持つようになったのでしょう。大変喜ばしいことです。

こうしたときだからこそあえて考えて欲しいのが、「資産形成の後、その資産はどうするのか?」という点です。読者の皆さんはどう考え、どう答えるでしょうか。

退職後の生活のための資産であれば、退職したらその資金は使ってこそ意味があります。まだまだ先のことだと考えている人も含めて、改めてしっかり考えて欲しいのが出来上がった資産をどう使うかの計画です。何のために資産を作り上げるのかを改めて考えて欲しいと思っています。現役時代は「貯蓄から資産形成へ」ですが、退職したら「資産形成から消費へ」を心掛けたいものです。

■高齢者の消費が日本経済に役立つ

高齢者が消費に少し力を入れると何が変わるかを考えてみます。

個人の生活では、退職後の資産はできるだけ使わないようにしたいと思う人が多いのですが、もし高齢者がもう少し消費をすれば、かなり日本経済に役立つはずです。

これからの日本は、高齢化率(65歳以上の人口比率)が上昇し続けていきますが、10年前までの高齢化の進展とは大きく様相が変わっています。以前は高齢者の増加に伴う高齢化率の上昇でしたが、2011年以降は人口が減少することで高齢者の増加が止まっているにもかかわらず高齢化率が上昇しています。

これからの高齢化は、その本質が人口減少に変わってきて、「誰が内需を支えるか」という問題がクローズアップされます。

65歳であっても十分に活動的な高齢者は多く、その消費に対する意欲は潜在的には高いはずです。それを「資産が減るのが怖い」ということで消費を控える形になれば、日本経済には決していい結果をもたらしません。われわれ高齢層のマインドセットを消費に前向きに変えていけるかどうかが大きなポイントになると思います。

■国民の金融資産3200兆円強の6割を保有

国民経済計算によると2022年の個人が保有する金融資産、非金融資産、土地は合計で3200兆円強に達しています。また全国消費実態調査のデータを使って60歳以上の金融資産と土地の保有比率を推計すると、それぞれ約6割になります。すなわち60代以上が保有する資産の総額は2000兆円の規模になると推計されるのです。

そのうち5兆円程度が消費に回ることになれば、消費の乗数効果も合わせて約600兆円の名目GDPを1%程度引き上げる力を持っています。

5兆円は後述する推計相続市場50兆円の1割、高齢層が保有する資産2000兆円のわずか0.25%にしかすぎません。過剰な消費というほどの水準ではないのですが、その力は極めて大きいことがわかります。

ちなみに、高齢層の消費の実力を数値でみてみます。60代以上の消費が全体の消費に占める割合は、42.2%と既にかなり大きくなっています。しかし、人口構成比は41.8%ですから、高齢層の消費はほぼ人口構成比と変わらないことになります。

ただこれも60代の消費構成比が高いことが影響していますので、70歳以上とすると消費構成は人口構成比を大きく下回ります。60代後半から70代が消費に前向きになれば、日本経済にもっと貢献できるのではないでしょうか。

■相続人の半数が60歳以上の「老老相続」

しかし、令和6年度「経済財政白書」のなかでも、「65歳以降は年齢が上がっても資産の取り崩しがほとんど進まない」「高齢者は公的年金や勤労等によって得られるフローの所得の範囲内でほとんどの消費活動を賄っており、老後の生活のために蓄積した資産を切り崩す程度は非常に限定的である」と指摘しています。

その結果、起きているのが相続市場の拡大です。

国税庁が発表している相続の市場規模(相続課税価格の総額)は、毎年増加して、2022年には20.7兆円と、ついに20兆円の大台に乗せ、続く23年には21.6兆円に拡大しています。ただ、この数字は国税庁が相続課税の対象になった資産額を集計したもので、相続控除額以下の相続に関してはここに含まれません。すべてを含めると50兆円にも達するという推計もあります。

日本の名目GDPが600兆円といわれるなかで、毎年その8%強の規模になる相続が行われているのです。

しかも、その大半が老老相続です。前述の「経済財政白書」によると、亡くなった被相続人の年齢構成では80歳以上が1989年に4割弱だったのですが、2019年には72%にまで高まっています。一方、相続を受け取る相続人の年齢構成では2022年に60歳以上が52.1%と過半数を超えています。

■「亡くなるときの資産が最も多い」

相続財産を受け取った相続人は、自身も退職世代であるがゆえに「自分の老後のために相続資産はできるだけ使わないようにする」という姿勢を強めかねません。

老老相続が増えれば、その資産は高齢者のなかで巡り続けることになります。この流れが続くと、高齢者が抱える資産はいつまで経っても高齢者のなかで滞留し続け、休眠化しているのと同じことになります。そして高齢層への資産のさらなる集中が続いてしまうのです。

長生きリスクを否定することはできません。しかしそれを過剰に意識して消費に後ろ向きになるのは残念なことです。

退職後の生活のために資産を作り上げてきたわけですから、退職したらそれを使っていくべきです。長生きリスクを心配してその資産を使わない結果、「亡くなるときの資産が最も多い」などと揶揄されることになります。

保有資産のピークは退職時点となるのが本来の姿です。

■退職世代の地方都市移住を私が話すワケ

相続の発生に伴うもうひとつの課題は、地方から都会に資産を送り出してしまうことです。

被相続人の多くは地方に居住し、相続人は都会に住んでいますから、相続が発生すると資金は地方から都会に流れ出します。世代を超えて行われる贈与においても同じです。

超高齢社会は多死社会ですから、毎年、死亡者は増え続けると推計されます。国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口(令和5年推計)」によると、死亡者数(中位)は2021年で144.5万人ですが、40年には166.5万人に増加します。被相続人が年々増加し、相続する資産が大きくなるほど、地方から都会への資産の移転は深刻さを増すことになります。

高齢者がその地で消費にほんの少し前向きになることは、相続に伴う地方からの資金流出を抑制するという点からも地方経済にプラスになります。さらに高齢者の資産が消費に回ることで経済へのプラスの効果があれば、子ども世代の生活が自分たちよりも悪くなると思う高齢者が少なくなるでしょう。

それは遺産動機に影響を与え、高齢者が消費にもう少し前向きになる力ともなるはずです。

また退職金や相続資産を持った退職世代が地方都市に移住すれば、物理的に都会から地方に資金を逆流させることも可能です。退職世代の地方都市移住について、私は、個人の生活費を抑えるという視点で言及することが多いのですが、日本経済の抱える地方経済の活性化という視点でも大きな可能性を秘めています。

雨はお昼前には上がりました。

11時頃に迎えのタクシーに乗り込み、最寄りのJRステーションへ。

ダイヤが乱れて混雑していますが、指定席を抑えておいたのでスムーズに…。

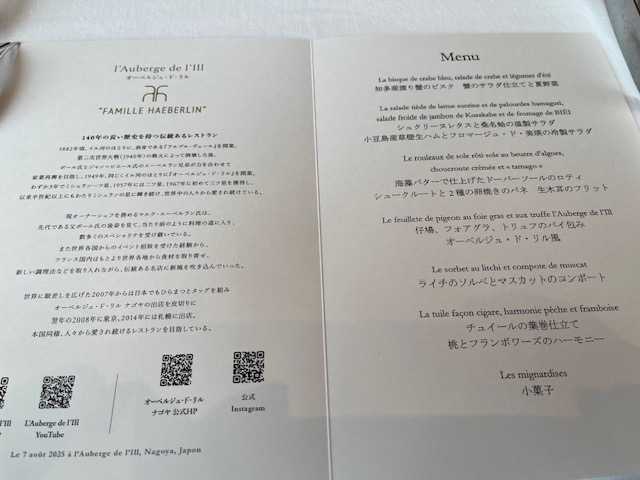

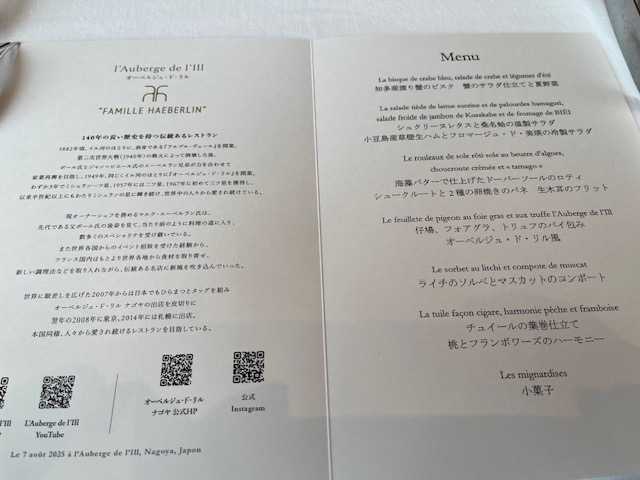

JRタカシマヤを少し散策して、ミッドランドスクエアの「オーベルジュ・ド・リル名古屋」に12時30分頃に入店。

すでにS君夫妻は到着していました。

持ち込みワインとシェフのお任せコースで楽しい会食は15時すぎまで続きました。

本日のワインはこちらの3本でした。

1996クリュグ・ブリュット

2006ビアンヴニュ・バタール・モンラッシェ(ルイ・カリヨン)

1991ヴォーヌ・ロマネ・クロ・パラントゥ(アンリ・ジャイエ)

本日のお料理はこんな感じで並びます。

タカシマヤで一休みして、JRで帰宅。

お腹が一杯でとても夕食を食べられそうにありません…。

〔東京株式〕3日続伸=TOPIXは最高値(7日)☆差替

15:46 配信 時事通信

【プライム】日経平均株価の終値は前日比264円29銭高の4万1059円15銭と3日続伸。東証株価指数(TOPIX)は21.35ポイント高の2987.92で、7月に付けた最高値を更新した。好決算銘柄が相場を押し上げたほか、米連邦準備制度理事会(FRB)による早期利下げ観測が投資家心理を支えた。ただ、高値警戒からの利益確定売りも出て、上値は重かった。

63%の銘柄が値上がりし、34%が値下がりした。出来高は23億8244万株、売買代金は5兆6928億円。

業種別株価指数(33業種)は電気・ガス業、倉庫・運輸関連業、電気機器などが上昇。下落は輸送用機器、精密機器、海運業など。

【スタンダード】スタンダードTOP20は反落。出来高は4億9986万株。

【グロース】グロース250、グロースCoreはともに反発。(了)

〔東京外為〕ドル、146円台後半=米早期利下げ観測再燃で下落(7日午後5時)

17:04 配信 時事通信

7日の東京外国為替市場のドルの対円相場(気配値)は、欧州勢が参入し始めた終盤、米早期利下げ観測が再燃し、1ドル=146円台後半に下落した。午後5時現在、146円81~81銭と前日(午後5時、147円56~56銭)比75銭のドル安・円高。

前日の米国時間に、カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁やクックFRB理事の発言がハト派的と受け止められたことなどを受け、ドルが売られた流れを引き継ぎ、東京時間の早朝はおおむね147円10~20銭台で推移した。

仲値公示にかけては、「国内輸入企業によるドル買い・円売りが優勢だった」(外為仲介業者)といい、147円70銭近くまで上昇した。時間外取引の米長期金利が上昇基調となったほか、安寄りした日経平均株価がプラスに転じ、一時は上げ幅が300円を超え、リスクオンのドル買い・円売りが広がったことも支援要因になったとみられる。

いったん147円40銭台まで緩んだ後、正午すぎには再び147円70銭前後まで値を上げたが、上値の重さが意識されると再び売りが強まり、午後は147円20~30銭台と、朝方の水準まで押し戻された。

欧州勢が参入し始める時間帯に入ると、ドル円はさらに下げ足を速め、午後4時すぎには146円70銭台となった。「特段の新規材料が出たわけではないが、米雇用統計後の早期利下げ観測が再燃した」(邦銀)との声が聞かれた。本日の米国時間には週間新規失業保険申請件数の公表が予定されており、「米雇用情勢の悪化を示唆する結果になることを警戒したドル売りも出ている」(FX業界)との見方もある。

ユーロは対円、対ドルで上昇。午後5時現在は、1ユーロ=171円60~62銭(前日午後5時、170円89~89銭)、対ドルでは1.1688~1688ドル(同1.1581~1581ドル)。(了)

予報通りに雨が降っています。

少し気温が低いとはいえ、やはり蒸し暑いです。

そんな本日は7時20分頃に起床。

新聞に目を通し、朝食を済ませ、ロマネちゃんと戯れる。

本日のノルマは1階の掃除機ですね。

朝のコーヒーブレイクはネスプレッソでアイスカフェラテを。

雨の影響が公共交通機関に出ているようですね。

〔米株式〕ダウ反発、81ドル高=アップルの国内投資で(6日)☆差替

【ニューヨーク時事】6日のニューヨーク株式相場は、米アップルによる国内生産強化に向けた追加投資や堅調な米企業決算を背景に反発した。優良株で構成するダウ工業株30種平均は前日終値比81.38ドル高の4万4193.12ドルで終了。ハイテク株中心のナスダック総合指数は252.87ポイント高の2万1169.42で引けた。

ニューヨーク証券取引所の出来高は前日比908万株増の12億0409万株。

アップルは5%高と、相場の伸びをけん引した。ホワイトハウスで1000億ドル(約14兆7000億円)の追加投資を発表すると報じられ、トランプ米大統領との関係改善に期待が高まった。トランプ氏は、アップルがスマートフォンを米国外で生産すれば関税を課すと圧力をかけてきた。

この日発表した決算で好調な売り上げを示したマクドナルドは3%高と相場上昇を主導。米連邦準備制度理事会(FRB)が9月に利下げに踏み切るとの観測も引き続き相場を下支えした。一方、トランプ氏の高関税政策に対する懸念は根強く、上値は重かった。

ダウ平均の他の構成銘柄では、ウォルマートとアマゾン・ドット・コムがいずれも4%高。前日に発表した決算で、主力製品の見通しに弱気な見方を示したアムジェンが5%安。この日発表の決算でケーブルテレビ事業の不振が目立ったウォルト・ディズニーが3%安。(了)

〔NY外為〕円、147円台前半(6日)

6:38 配信 時事通信

【ニューヨーク時事】6日のニューヨーク外国為替市場では、早期の米利下げ再開観測を背景としたドル売りが再燃し、円相場は1ドル=147円台前半に上昇した。午後5時現在は147円30~40銭と、前日同時刻(147円50~60銭)比20銭の円高・ドル安。

翌7日朝に米新規失業保険申請件数の週報発表を控え、相場は円高・ドル安方向に振れた。米労働省が1日に発表した7月の雇用統計では、景気動向を敏感に反映する非農業部門就業者数の増加幅が市場予想を下回り、5、6月の伸びも大幅に下方修正された。雇用情勢の急速な悪化への警戒感が強まる中、連邦準備制度理事会(FRB)による利下げ再開のタイミングや緩和ペースを探りたいとして、市場では労働指標に対する注目度が高まっている。

午後の米10年物国債入札はやや軟調な結果となり、米長期金利は一時小幅に上昇。これを消化後は、持ち高調整のドル売りが進行し、円は一時146円台を付けた。ただ取引終盤には、ウクライナとロシアの停戦期待から、やや円を売ってドルを買う動きが目立つ場面もあった。

ユーロは同時刻現在、対ドルで1ユーロ=1.1655~1665ドル(前日午後5時は1.1570~1580ドル)、対円では同171円72~82銭(同170円72~82銭)と、1円ちょうどの円安・ユーロ高。(了)

7:30 配信 時事通信

【シドニー時事】7日朝のシドニー外国為替市場の円相場は1米ドル=147円台前半で推移した。現地時間午前8時半現在、147円25~35銭(前日同時刻は147円50~60銭)。

オーストラリア・ドルは、対米ドルは1豪ドル=0.6500~6510米ドル(同0.6460~6470米ドル)、対円は95円75~85銭(同95円40~50銭)。

ニュージーランド(NZ)ドルは、対米ドルは1NZドル=0.5925~5935ドル(同0.5890~5900ドル)、対円は87円30~40銭(同87円00~10銭)。

ユーロは、対米ドルは1ユーロ=1.1660~1670米ドル(同1.1570~1580米ドル)、対円は171円75~85銭(同170円80~90銭)。(了)

9:12 配信 時事通信

【債券】長期金利、上昇=10年債利回りは4.23%

米国債の弱い入札結果を受けて債券売りが優勢となった。長期金利の指標である10年物米国債利回り(終盤)は前日比0.02%ポイント上昇の4.23%となった。30年債利回りは0.04%ポイント上昇の4.82%、2年債利回りは0.01%ポイント低下の3.72%、3カ月物TB(財務省証券)利回りは0.0209%ポイント低下の4.2367%だった。

【石油先物】WTI5日続落、64.35ドル

NYMEXの原油先物相場は、ロシア産原油を巡る供給不安が幾分後退し、5営業日続落した。米国産標準油種WTIの中心限月9月物の清算値(終値に相当)は、前日比0.81ドル(1.24%)安の1バレル=64.35ドル。10月物は0.79ドル安の63.41ドル。

【金】4日ぶり反落、3433.40ドル

COMEXの金塊先物相場は、利益確定の売りが先行し、4営業日ぶりに反落した。中心限月12月物の清算値(終値に相当)は前日比1.30ドル(0.04%)安の1オンス=3433.40ドル。

58歳医師の免許取消、強制わいせつ致傷で有罪

医師12人と歯科医師8人へ行政処分

2025年8月7日 (木)配信 小川洋輔(m3.com編集部)

厚生労働省は8月6日、医道審議会医道分科会の答申を受け、MRに対する強制わいせつ致傷で有罪判決が確定した58歳医師の免許取り消しなど、医師12人と歯科医師8人への行政処分、医師8人への行政指導を決めた。効力の発効は8月20日。

発表によると、三重県松阪市の58歳医師は2015年3月、医院の診察室で、製薬会社のMRに対して、胸を触ったり額にキスをしたりした。抵抗して逃げようとしたMRを椅子から転落させて、全治不能の外傷性視神経損傷を負わせた。津地裁は2020年12月、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡した。医師は控訴・上告したが、2021年7月に最高裁に上告を棄却されていた。

医業停止処分を受けた医師の概要は以下の通り。

神奈川県の医師(53歳):医業停止2年

ペチジンを含む水溶液をみだりに所持したり、法的除外理由がないのに自宅で使用したりした。麻薬取締法違反で有罪判決を受けた。

福岡県の医師(66歳):医業停止1年6月

福岡市内で乗用車を運転中に自転車と衝突し、全治3カ月の怪我を負わせた。その際に、直ちに救護や警察への報告をしなかった。過失運転致傷と道交法違反で有罪判決を受けた。

岡山県の医師(52歳):医業停止6月

2021年3月、当時勤務先があった兵庫県内の駅のエスカレーターで、スマートフォンを使い、未成年者のスカートの中を盗撮するなどした。

福岡県の医師(35歳):医業停止6月

福岡市内のホテルで17歳の少女に現金2万円を渡す約束をして、児童買春に及んだ。

京都府の医師(74歳):医業停止3月

2020年11月、当時勤務先があった青森県内の店舗で、他人の臀部を触り、性的羞恥心を著しく害する行為をした。

大阪府の医師(41歳):医業停止3月

2019年8月、当時勤務先のあった兵庫県内の駅のエスカレーターで、スマートフォンを使い女性のスカートの中を盗撮した。

東京都の医師(99歳):医業停止2月

院長を務めるクリニックで5回にわたり、診察していない人を患者とする処方せんを、別人に交付した。

このほかに医師4人を戒告とした。

【行政処分:20人】

医師12人

免許取消:1人

医業停止2年:1人

医業停止1年6月:1人

医業停止6月:2人

医業停止3月:2人

医業停止2月:1人

戒告:4人

歯科医師8人

歯科医業停止1年10月:1人

歯科医業停止8月:1人

歯科医業停止4月:1人

歯科医業停止3月:2人

歯科医業停止2月:1人

戒告:2人

【行政指導:8人】

医師

厳重注意:8人

やっぱり「亡くなる時が一番お金持ち」はおかしい…年間50兆円がほぼ使われないまま相続され続ける日本の異様さ

8/7(木) 7:16配信 プレジデントオンライン

老後はどのようにお金を使っていくのがいいのか。フィンウェル研究所所長の野尻哲史さんは「保有資産のピークは退職時点となるのが本来の姿だ。だが、日本では高齢者がお金を使わず、貯めたお金は高齢者になった子供に相続する『老老相続』まで起きている」という――。

■新NISAで資産形成した後はどうすればいいのか

「貯蓄から投資へ」とか、「貯蓄から資産形成へ」といった最近のキャッチフレーズをいろいろなところで見聞きするようになってきました。

NISA(少額投資非課税制度)は2024年1月から制度が大幅に拡充されて一気に人気が出てきましたし、企業型DC(確定拠出年金)やiDeCo(個人型確定拠出年金)も加入者が増えるなか、拠出額の引き上げも期待されています。

これらの非課税制度は“投資を促す”というよりも、若年層が勤労収入のなかから有価証券に少しずつ“資金を積み立てていく”という姿勢を重視していますから、多くの若年層が資産形成、資産運用に関心を持つようになったのでしょう。大変喜ばしいことです。

こうしたときだからこそあえて考えて欲しいのが、「資産形成の後、その資産はどうするのか?」という点です。読者の皆さんはどう考え、どう答えるでしょうか。

退職後の生活のための資産であれば、退職したらその資金は使ってこそ意味があります。まだまだ先のことだと考えている人も含めて、改めてしっかり考えて欲しいのが出来上がった資産をどう使うかの計画です。何のために資産を作り上げるのかを改めて考えて欲しいと思っています。現役時代は「貯蓄から資産形成へ」ですが、退職したら「資産形成から消費へ」を心掛けたいものです。

■高齢者の消費が日本経済に役立つ

高齢者が消費に少し力を入れると何が変わるかを考えてみます。

個人の生活では、退職後の資産はできるだけ使わないようにしたいと思う人が多いのですが、もし高齢者がもう少し消費をすれば、かなり日本経済に役立つはずです。

これからの日本は、高齢化率(65歳以上の人口比率)が上昇し続けていきますが、10年前までの高齢化の進展とは大きく様相が変わっています。以前は高齢者の増加に伴う高齢化率の上昇でしたが、2011年以降は人口が減少することで高齢者の増加が止まっているにもかかわらず高齢化率が上昇しています。

これからの高齢化は、その本質が人口減少に変わってきて、「誰が内需を支えるか」という問題がクローズアップされます。

65歳であっても十分に活動的な高齢者は多く、その消費に対する意欲は潜在的には高いはずです。それを「資産が減るのが怖い」ということで消費を控える形になれば、日本経済には決していい結果をもたらしません。われわれ高齢層のマインドセットを消費に前向きに変えていけるかどうかが大きなポイントになると思います。

■国民の金融資産3200兆円強の6割を保有

国民経済計算によると2022年の個人が保有する金融資産、非金融資産、土地は合計で3200兆円強に達しています。また全国消費実態調査のデータを使って60歳以上の金融資産と土地の保有比率を推計すると、それぞれ約6割になります。すなわち60代以上が保有する資産の総額は2000兆円の規模になると推計されるのです。

そのうち5兆円程度が消費に回ることになれば、消費の乗数効果も合わせて約600兆円の名目GDPを1%程度引き上げる力を持っています。

5兆円は後述する推計相続市場50兆円の1割、高齢層が保有する資産2000兆円のわずか0.25%にしかすぎません。過剰な消費というほどの水準ではないのですが、その力は極めて大きいことがわかります。

ちなみに、高齢層の消費の実力を数値でみてみます。60代以上の消費が全体の消費に占める割合は、42.2%と既にかなり大きくなっています。しかし、人口構成比は41.8%ですから、高齢層の消費はほぼ人口構成比と変わらないことになります。

ただこれも60代の消費構成比が高いことが影響していますので、70歳以上とすると消費構成は人口構成比を大きく下回ります。60代後半から70代が消費に前向きになれば、日本経済にもっと貢献できるのではないでしょうか。

■相続人の半数が60歳以上の「老老相続」

しかし、令和6年度「経済財政白書」のなかでも、「65歳以降は年齢が上がっても資産の取り崩しがほとんど進まない」「高齢者は公的年金や勤労等によって得られるフローの所得の範囲内でほとんどの消費活動を賄っており、老後の生活のために蓄積した資産を切り崩す程度は非常に限定的である」と指摘しています。

その結果、起きているのが相続市場の拡大です。

国税庁が発表している相続の市場規模(相続課税価格の総額)は、毎年増加して、2022年には20.7兆円と、ついに20兆円の大台に乗せ、続く23年には21.6兆円に拡大しています。ただ、この数字は国税庁が相続課税の対象になった資産額を集計したもので、相続控除額以下の相続に関してはここに含まれません。すべてを含めると50兆円にも達するという推計もあります。

日本の名目GDPが600兆円といわれるなかで、毎年その8%強の規模になる相続が行われているのです。

しかも、その大半が老老相続です。前述の「経済財政白書」によると、亡くなった被相続人の年齢構成では80歳以上が1989年に4割弱だったのですが、2019年には72%にまで高まっています。一方、相続を受け取る相続人の年齢構成では2022年に60歳以上が52.1%と過半数を超えています。

■「亡くなるときの資産が最も多い」

相続財産を受け取った相続人は、自身も退職世代であるがゆえに「自分の老後のために相続資産はできるだけ使わないようにする」という姿勢を強めかねません。

老老相続が増えれば、その資産は高齢者のなかで巡り続けることになります。この流れが続くと、高齢者が抱える資産はいつまで経っても高齢者のなかで滞留し続け、休眠化しているのと同じことになります。そして高齢層への資産のさらなる集中が続いてしまうのです。

長生きリスクを否定することはできません。しかしそれを過剰に意識して消費に後ろ向きになるのは残念なことです。

退職後の生活のために資産を作り上げてきたわけですから、退職したらそれを使っていくべきです。長生きリスクを心配してその資産を使わない結果、「亡くなるときの資産が最も多い」などと揶揄されることになります。

保有資産のピークは退職時点となるのが本来の姿です。

■退職世代の地方都市移住を私が話すワケ

相続の発生に伴うもうひとつの課題は、地方から都会に資産を送り出してしまうことです。

被相続人の多くは地方に居住し、相続人は都会に住んでいますから、相続が発生すると資金は地方から都会に流れ出します。世代を超えて行われる贈与においても同じです。

超高齢社会は多死社会ですから、毎年、死亡者は増え続けると推計されます。国立社会保障・人口問題研究所の「日本の将来推計人口(令和5年推計)」によると、死亡者数(中位)は2021年で144.5万人ですが、40年には166.5万人に増加します。被相続人が年々増加し、相続する資産が大きくなるほど、地方から都会への資産の移転は深刻さを増すことになります。

高齢者がその地で消費にほんの少し前向きになることは、相続に伴う地方からの資金流出を抑制するという点からも地方経済にプラスになります。さらに高齢者の資産が消費に回ることで経済へのプラスの効果があれば、子ども世代の生活が自分たちよりも悪くなると思う高齢者が少なくなるでしょう。

それは遺産動機に影響を与え、高齢者が消費にもう少し前向きになる力ともなるはずです。

また退職金や相続資産を持った退職世代が地方都市に移住すれば、物理的に都会から地方に資金を逆流させることも可能です。退職世代の地方都市移住について、私は、個人の生活費を抑えるという視点で言及することが多いのですが、日本経済の抱える地方経済の活性化という視点でも大きな可能性を秘めています。

雨はお昼前には上がりました。

11時頃に迎えのタクシーに乗り込み、最寄りのJRステーションへ。

ダイヤが乱れて混雑していますが、指定席を抑えておいたのでスムーズに…。

JRタカシマヤを少し散策して、ミッドランドスクエアの「オーベルジュ・ド・リル名古屋」に12時30分頃に入店。

すでにS君夫妻は到着していました。

持ち込みワインとシェフのお任せコースで楽しい会食は15時すぎまで続きました。

本日のワインはこちらの3本でした。

1996クリュグ・ブリュット

2006ビアンヴニュ・バタール・モンラッシェ(ルイ・カリヨン)

1991ヴォーヌ・ロマネ・クロ・パラントゥ(アンリ・ジャイエ)

本日のお料理はこんな感じで並びます。

タカシマヤで一休みして、JRで帰宅。

お腹が一杯でとても夕食を食べられそうにありません…。

〔東京株式〕3日続伸=TOPIXは最高値(7日)☆差替

15:46 配信 時事通信

【プライム】日経平均株価の終値は前日比264円29銭高の4万1059円15銭と3日続伸。東証株価指数(TOPIX)は21.35ポイント高の2987.92で、7月に付けた最高値を更新した。好決算銘柄が相場を押し上げたほか、米連邦準備制度理事会(FRB)による早期利下げ観測が投資家心理を支えた。ただ、高値警戒からの利益確定売りも出て、上値は重かった。

63%の銘柄が値上がりし、34%が値下がりした。出来高は23億8244万株、売買代金は5兆6928億円。

業種別株価指数(33業種)は電気・ガス業、倉庫・運輸関連業、電気機器などが上昇。下落は輸送用機器、精密機器、海運業など。

【スタンダード】スタンダードTOP20は反落。出来高は4億9986万株。

【グロース】グロース250、グロースCoreはともに反発。(了)

〔東京外為〕ドル、146円台後半=米早期利下げ観測再燃で下落(7日午後5時)

17:04 配信 時事通信

7日の東京外国為替市場のドルの対円相場(気配値)は、欧州勢が参入し始めた終盤、米早期利下げ観測が再燃し、1ドル=146円台後半に下落した。午後5時現在、146円81~81銭と前日(午後5時、147円56~56銭)比75銭のドル安・円高。

前日の米国時間に、カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁やクックFRB理事の発言がハト派的と受け止められたことなどを受け、ドルが売られた流れを引き継ぎ、東京時間の早朝はおおむね147円10~20銭台で推移した。

仲値公示にかけては、「国内輸入企業によるドル買い・円売りが優勢だった」(外為仲介業者)といい、147円70銭近くまで上昇した。時間外取引の米長期金利が上昇基調となったほか、安寄りした日経平均株価がプラスに転じ、一時は上げ幅が300円を超え、リスクオンのドル買い・円売りが広がったことも支援要因になったとみられる。

いったん147円40銭台まで緩んだ後、正午すぎには再び147円70銭前後まで値を上げたが、上値の重さが意識されると再び売りが強まり、午後は147円20~30銭台と、朝方の水準まで押し戻された。

欧州勢が参入し始める時間帯に入ると、ドル円はさらに下げ足を速め、午後4時すぎには146円70銭台となった。「特段の新規材料が出たわけではないが、米雇用統計後の早期利下げ観測が再燃した」(邦銀)との声が聞かれた。本日の米国時間には週間新規失業保険申請件数の公表が予定されており、「米雇用情勢の悪化を示唆する結果になることを警戒したドル売りも出ている」(FX業界)との見方もある。

ユーロは対円、対ドルで上昇。午後5時現在は、1ユーロ=171円60~62銭(前日午後5時、170円89~89銭)、対ドルでは1.1688~1688ドル(同1.1581~1581ドル)。(了)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.