PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 & 探訪

南観音山から北観音山に行く時に、毎年のように新町通端から屏風などが飾られた室内を拝見する町家があります。屏風祭のスポット箇所になっている町家です。

南観音山は百足屋町にありますが、 蛸薬師通の北、六角通の南という区間で新橋通の両側が六角町 です。 ここに北観音山があります。北観音山は別名「上り観音山」とも呼ばれています。

この六角町で毎年拝見する2軒の町家の屏風飾りを最初にご紹介します。

拙ブログ記事で、今までに屏風祭に関連してご紹介した次の記事も併せてご覧いただけるとうれしいです。

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -10 屏風祭

観照 祇園祭点描 -3 南観音山と屏風祭

屏風祭のための開放展示において、毎年趣向を加えておられる点も、対比していただくとお解りになるでしょう。こういう一工夫も「おもてなし」の一つなのかもしれません。宵山見物の楽しめるところです。

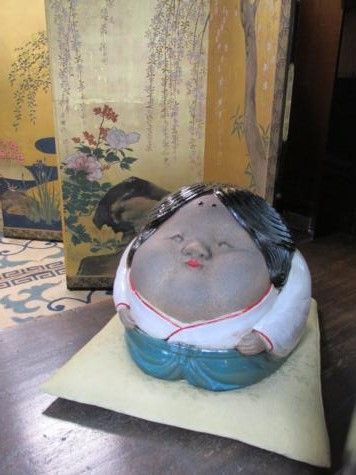

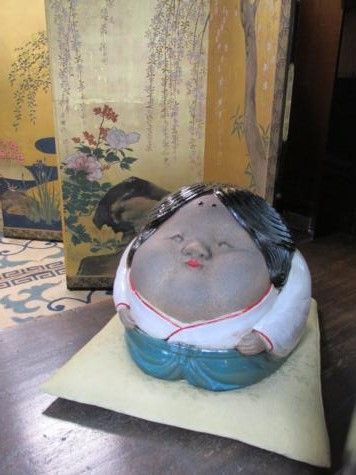

一軒の町家は新町通に面した窓が開放されていて、柵越しに室内の左右に飾られた屏風と座敷にミニチュアの山が置かれ、その傍にミニチュアの尾長鳥の図柄の見送が置かれています。六角町にある町家ですので、北観音山のミニチュアでしょう。

左側奧の二曲屏風には能の一場面が題材にされているのでしょうか。面をつけ左手に茶碗らしき物をもつ立ち姿が描かれています。不案内にてその演目のソースが何かは知りません。

もう一軒は新町通に面した戸がすべて取り払われて、室内空間を開放的に拝見できるようにされている町家があります。

この画像の右端に敷居が斜めに写っていることで、広々とした座敷が拝見できる様子がお解りになるでしょう。上記の拙ブログ記事をご覧いただくと、毎年基本的な展示形式は同じで、そこに趣向をこらした展示がされていることがおわかりいただけます。

通りから西に向かって室内を拝見すると、こんな感じです。

一段高くなった座敷の奧に立てられた六曲屏風の水墨画です。

六曲屏風の第五扇めと第六扇めの草花の図。墨を主体に少し彩色が施された絵です。

座敷の北側に立てられた金地に扇面絵を散らした六曲一双の屏風の(たぶん)右隻です。

今年は一段高く土台を置かれたようです。2016年の記録写真と対比してみて気づきました。昨年はこの屏風の左隻が上掲の水墨画の屏風の位置に、展示されていました。

北観音山 拝見に進みましょう。

北観音山に近い南西寄りの位置から撮ってみました。 山形に吊された提灯は頂点に御神燈と赤地に墨書された提灯とその下の白地に北観音山と墨書された提灯以外は白地に赤い巴文と町名に由来する六角の紋を描いた提灯が吊されています。

提灯の間から、会所の二階と山舞台を繋ぐ階段通路が見えます。

さらに近づき、南西側から北観音山の全景を見上げます。

過去の拙ブログ記事の画像との重複をできるだけ避けつつ、懸装品類をご紹介します。

山の後方、下水引の東側の部分で上から一番~三番と呼ばれます。一番の下水引は金地に様々な唐人物百余の 王侯行列風俗図 です。 関帝祭の図と伝えられていて、中島来章の下図による作品 だとか。豪華な刺繍が見事です。

二番水引は「赤地牡丹唐草文様綴織」 、三 番水引は「金地紅白牡丹文様唐織」 で、平成18年(2006)に復元新調されたもの。江戸時代の姿に戻されたそうです。

上掲の下水引の左側部分図

上掲の下水引の左側部分図

会所側で山舞台への階段通路横(南側)から

会所の建物には「京都上上 (ええ) もん屋」という木札 が掲げてあります。

四隅の房掛金具は祇園守 。華鬘結びの上下に総角結びを配した 浅葱色の大房 が提げられています。

上掲下水引の部分図

階段通路の横(北側)北東側からの眺め

前懸がほんの一部しか写っていませんが、 前懸・後懸ともに19世紀のペルシャ絨毯 です。

正面の屋根、 破風下には雲鶴の木彫彩色像 が見えます。 片岡友輔作 だそうです。

正面を北西側から見上げた景色

山舞台の格子天井。天井中央に六角の穴があり、赤い布地を幹に巻かれた真松が立てられています。

北観音山も巡行当日、この山舞台には 楊柳観音像が安置されるのですが 、南観音山が善財童子を脇侍とするのに対し、 北観音山は韋駄天 (いだてん) 立像が脇侍として安置されます。

山の左側面 。この場所では通りの西側からの眺めです。

天水引 の上部がこの画像では切れていますが、 金地に観音唐草図 です。元の天水引は文化14年(1817)に製作されたもの。それが 平成2年(1990)に西陣の織匠山口安次郎により復元新調され 使われています。

胴懸の西面は、インド絨毯「斜め格子草花文様」の復元品 です。 東面の方は、トルキスタン絨毯 だそうです。

今年は、特に欄縁に着目して眺めていました 。 唐獅子牡丹等が精巧に装飾された錺金具 です。この側面には牡丹が装飾されています。 この厚彫金具の下絵は六角町住人中村玉舟筆で、昭和7年の作 だそうです。

山の後方。屋根には獅子口に雲形の鰭が付いています。懸魚は金箔置木彫です。精緻な錺金具がびっしりと。 破風下の雲鶴木彫彩色の装飾彫刻は正面と同じ片岡友輔作です。

残念ながら見送を拝見できませんでした。「紅地百子嬉遊図」の綴織が使われています。17世紀の中国明朝のものだとか。手許の本には、「金地縫詰通釈人物図」で絽刺作法により寛政3年(1792)に製作されたものだとか。私は未見です。 (今年は夕刻からの還幸祭に焦点を絞り、巡行はテレビ視聴になりました。)

八幡山に向かう折に、振り返って眺めた北観音山です。

つづく

参照資料

『祇園祭細見 山鉾篇』 松田元編並画 郷土行事の会

今年の祇園祭で入手したチラシ 祇園祭宵山会議・祇園祭山鉾連合会

祇園祭宵山・巡行ガイド2016 祇園祭宵山会議発行

北観音山 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

京都府 :「山車・だんじり 悉皆調査」

補遺

六角会 ホームページ

「蔵出し」のページに観音様の画像が載せてあります。

祇園祭の北観音山 facebook ホーム

山鉾の特徴と見どころ「北観音山」と「南観音山」 :「京都の今日と明日」

北観音山 京都祇園祭2017 後祭り 宵山 00059 by kaomaru42さん :YouTube

北観音山百足屋町(2017/7/24) by 根岸貴規さん :YouTube

祇園祭 山鉾篇 文化史29 :「京都市」

現代の名工 山口安次郎作 能装束遺作展 :「Bunkamura」

総角結び :「結 YUU」

けまん結び :「結 YUU」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -1 八坂神社御旅所 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -2 後祭宵々山 大船鉾・南観音山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -4 八幡山・屏風祭(2) へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -5 役行者山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -6 黒主山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -7 鯉山・橋弁慶山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -8 浄妙山・鈴鹿山 へ

探訪&鑑賞 祇園祭Y2017の記憶 記事総目次 へ

祇園祭(Y2017)への誘い 過去の関連ブログ記事掲載一覧 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -7 北観音山 へ

観照 祇園祭点描 -4 北観音山 へ ← Y2016

南観音山から北観音山に行く時に、毎年のように新町通端から屏風などが飾られた室内を拝見する町家があります。屏風祭のスポット箇所になっている町家です。

南観音山は百足屋町にありますが、 蛸薬師通の北、六角通の南という区間で新橋通の両側が六角町 です。 ここに北観音山があります。北観音山は別名「上り観音山」とも呼ばれています。

この六角町で毎年拝見する2軒の町家の屏風飾りを最初にご紹介します。

拙ブログ記事で、今までに屏風祭に関連してご紹介した次の記事も併せてご覧いただけるとうれしいです。

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -10 屏風祭

観照 祇園祭点描 -3 南観音山と屏風祭

屏風祭のための開放展示において、毎年趣向を加えておられる点も、対比していただくとお解りになるでしょう。こういう一工夫も「おもてなし」の一つなのかもしれません。宵山見物の楽しめるところです。

一軒の町家は新町通に面した窓が開放されていて、柵越しに室内の左右に飾られた屏風と座敷にミニチュアの山が置かれ、その傍にミニチュアの尾長鳥の図柄の見送が置かれています。六角町にある町家ですので、北観音山のミニチュアでしょう。

左側奧の二曲屏風には能の一場面が題材にされているのでしょうか。面をつけ左手に茶碗らしき物をもつ立ち姿が描かれています。不案内にてその演目のソースが何かは知りません。

もう一軒は新町通に面した戸がすべて取り払われて、室内空間を開放的に拝見できるようにされている町家があります。

この画像の右端に敷居が斜めに写っていることで、広々とした座敷が拝見できる様子がお解りになるでしょう。上記の拙ブログ記事をご覧いただくと、毎年基本的な展示形式は同じで、そこに趣向をこらした展示がされていることがおわかりいただけます。

通りから西に向かって室内を拝見すると、こんな感じです。

一段高くなった座敷の奧に立てられた六曲屏風の水墨画です。

六曲屏風の第五扇めと第六扇めの草花の図。墨を主体に少し彩色が施された絵です。

座敷の北側に立てられた金地に扇面絵を散らした六曲一双の屏風の(たぶん)右隻です。

今年は一段高く土台を置かれたようです。2016年の記録写真と対比してみて気づきました。昨年はこの屏風の左隻が上掲の水墨画の屏風の位置に、展示されていました。

北観音山 拝見に進みましょう。

北観音山に近い南西寄りの位置から撮ってみました。 山形に吊された提灯は頂点に御神燈と赤地に墨書された提灯とその下の白地に北観音山と墨書された提灯以外は白地に赤い巴文と町名に由来する六角の紋を描いた提灯が吊されています。

提灯の間から、会所の二階と山舞台を繋ぐ階段通路が見えます。

さらに近づき、南西側から北観音山の全景を見上げます。

過去の拙ブログ記事の画像との重複をできるだけ避けつつ、懸装品類をご紹介します。

山の後方、下水引の東側の部分で上から一番~三番と呼ばれます。一番の下水引は金地に様々な唐人物百余の 王侯行列風俗図 です。 関帝祭の図と伝えられていて、中島来章の下図による作品 だとか。豪華な刺繍が見事です。

二番水引は「赤地牡丹唐草文様綴織」 、三 番水引は「金地紅白牡丹文様唐織」 で、平成18年(2006)に復元新調されたもの。江戸時代の姿に戻されたそうです。

上掲の下水引の左側部分図

上掲の下水引の左側部分図

会所側で山舞台への階段通路横(南側)から

会所の建物には「京都上上 (ええ) もん屋」という木札 が掲げてあります。

四隅の房掛金具は祇園守 。華鬘結びの上下に総角結びを配した 浅葱色の大房 が提げられています。

上掲下水引の部分図

階段通路の横(北側)北東側からの眺め

前懸がほんの一部しか写っていませんが、 前懸・後懸ともに19世紀のペルシャ絨毯 です。

正面の屋根、 破風下には雲鶴の木彫彩色像 が見えます。 片岡友輔作 だそうです。

正面を北西側から見上げた景色

山舞台の格子天井。天井中央に六角の穴があり、赤い布地を幹に巻かれた真松が立てられています。

北観音山も巡行当日、この山舞台には 楊柳観音像が安置されるのですが 、南観音山が善財童子を脇侍とするのに対し、 北観音山は韋駄天 (いだてん) 立像が脇侍として安置されます。

山の左側面 。この場所では通りの西側からの眺めです。

天水引 の上部がこの画像では切れていますが、 金地に観音唐草図 です。元の天水引は文化14年(1817)に製作されたもの。それが 平成2年(1990)に西陣の織匠山口安次郎により復元新調され 使われています。

胴懸の西面は、インド絨毯「斜め格子草花文様」の復元品 です。 東面の方は、トルキスタン絨毯 だそうです。

今年は、特に欄縁に着目して眺めていました 。 唐獅子牡丹等が精巧に装飾された錺金具 です。この側面には牡丹が装飾されています。 この厚彫金具の下絵は六角町住人中村玉舟筆で、昭和7年の作 だそうです。

山の後方。屋根には獅子口に雲形の鰭が付いています。懸魚は金箔置木彫です。精緻な錺金具がびっしりと。 破風下の雲鶴木彫彩色の装飾彫刻は正面と同じ片岡友輔作です。

残念ながら見送を拝見できませんでした。「紅地百子嬉遊図」の綴織が使われています。17世紀の中国明朝のものだとか。手許の本には、「金地縫詰通釈人物図」で絽刺作法により寛政3年(1792)に製作されたものだとか。私は未見です。 (今年は夕刻からの還幸祭に焦点を絞り、巡行はテレビ視聴になりました。)

八幡山に向かう折に、振り返って眺めた北観音山です。

つづく

参照資料

『祇園祭細見 山鉾篇』 松田元編並画 郷土行事の会

今年の祇園祭で入手したチラシ 祇園祭宵山会議・祇園祭山鉾連合会

祇園祭宵山・巡行ガイド2016 祇園祭宵山会議発行

北観音山 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

京都府 :「山車・だんじり 悉皆調査」

補遺

六角会 ホームページ

「蔵出し」のページに観音様の画像が載せてあります。

祇園祭の北観音山 facebook ホーム

山鉾の特徴と見どころ「北観音山」と「南観音山」 :「京都の今日と明日」

北観音山 京都祇園祭2017 後祭り 宵山 00059 by kaomaru42さん :YouTube

北観音山百足屋町(2017/7/24) by 根岸貴規さん :YouTube

祇園祭 山鉾篇 文化史29 :「京都市」

現代の名工 山口安次郎作 能装束遺作展 :「Bunkamura」

総角結び :「結 YUU」

けまん結び :「結 YUU」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -1 八坂神社御旅所 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -2 後祭宵々山 大船鉾・南観音山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -4 八幡山・屏風祭(2) へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -5 役行者山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -6 黒主山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -7 鯉山・橋弁慶山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -8 浄妙山・鈴鹿山 へ

探訪&鑑賞 祇園祭Y2017の記憶 記事総目次 へ

祇園祭(Y2017)への誘い 過去の関連ブログ記事掲載一覧 へ

観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -7 北観音山 へ

観照 祇園祭点描 -4 北観音山 へ ← Y2016

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.16

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.15

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.14 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.