PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 & 探訪

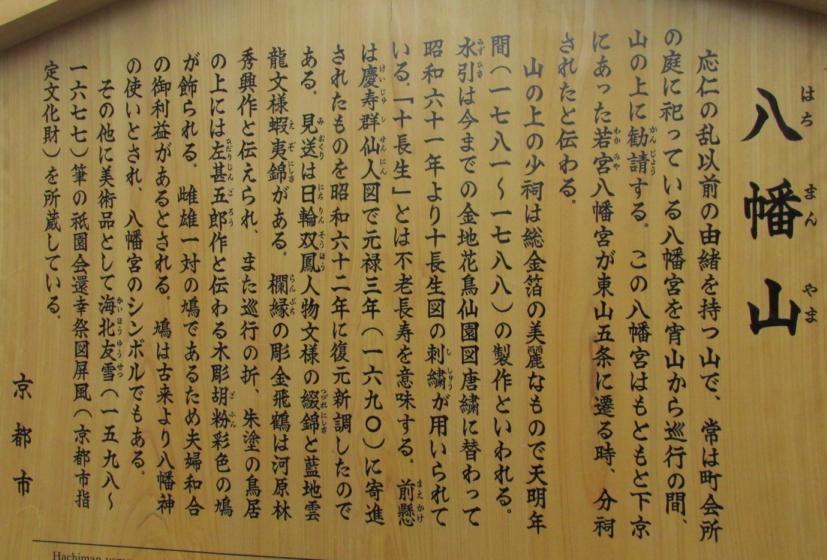

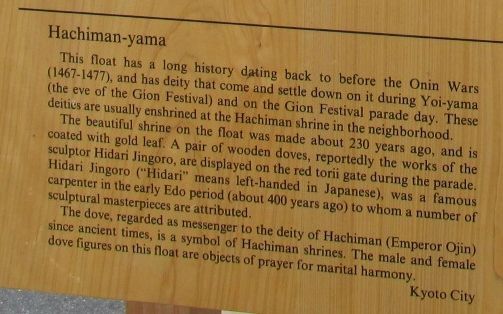

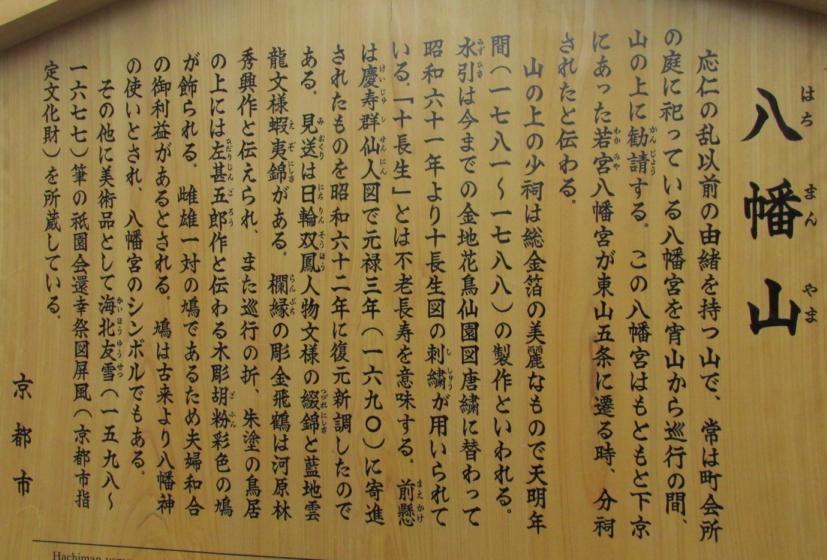

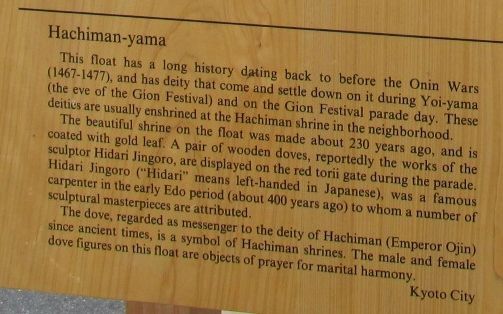

北観音山から北に歩みます。 新町通三条下ル三条町に八幡山があります。この町に祀られている八幡宮を山に勧請して八幡山の曳山ができたと言います。

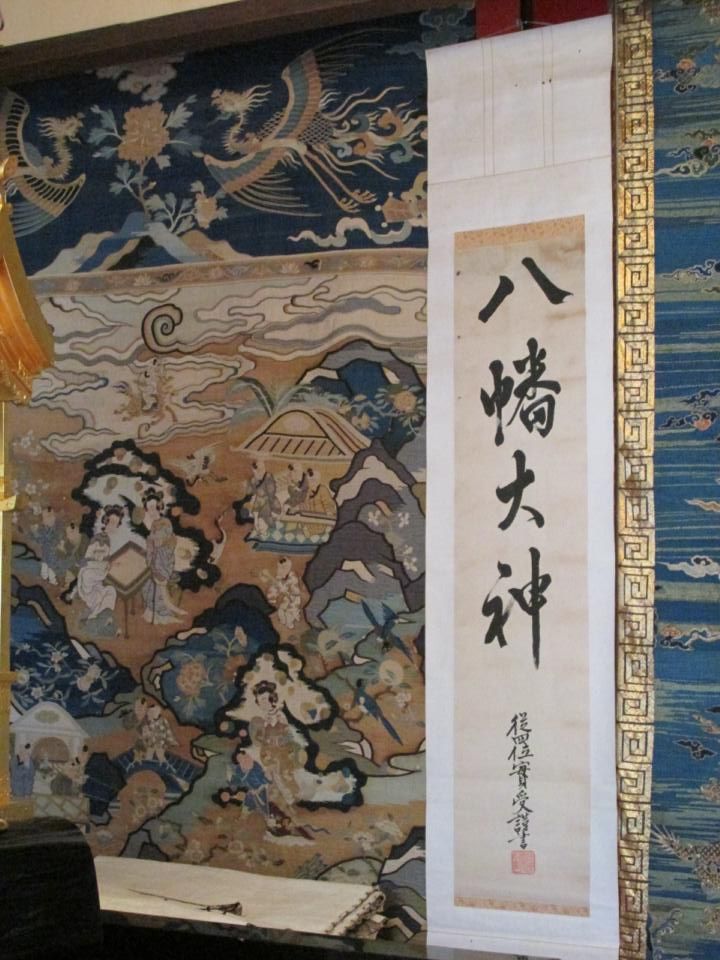

新町通から会所の露地を東に入っていくと、北側の 会所の庭に、現在は覆屋を設けた中に八幡宮が祀られています。 「八幡山」の扁額が正面に掛かっています。 町立の八幡宮というめずらしい神社 です。こういう例は少ないようです。

社殿の屋根軒先の金色吊り灯籠には、

総金箔の社殿 を宵山で間近に拝見できます。社殿の高さは1mほどです。江戸時代・天明年間(1781~1789)に製作されたものだとか。

階段上の回縁に置かれた一対の狛犬像のうち、胴が金塗り、たてがみが藍色に塗られた 獅子の像 です。

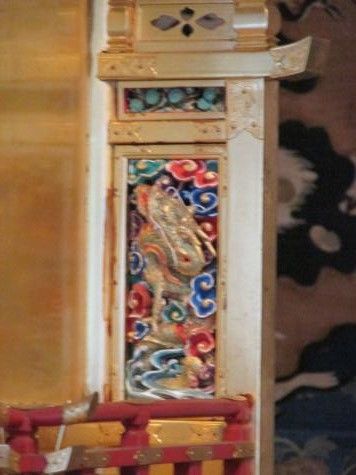

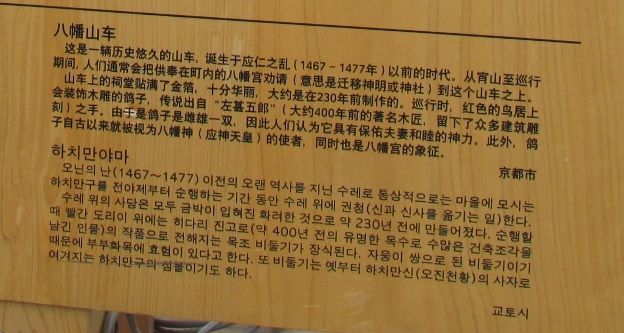

脇障子は極彩色の雲の中に金塗りの昇り龍彫刻が施されています 。左側は降り龍の彫刻です。

唐破風の 向拝の木組みは極彩色で塗り分けられ、木鼻には、三方向に犀、獅子、象が彫刻されています 。

少し離れて眺めると、巡行当日に山上に載る 黒漆塗りの欄縁 の中に、 細手の朱塗明神鳥居

画像の右下部分には、巡行における 籤あらための儀式に用いられる文箱 が展示されています。

欄縁の隅金具は雲が高浮彫に彫刻され ていて、その間に 飛翔する鶴 があしらわれています。

座敷の赤毛氈の上にも、鶴の錺金具が展示されています。

宵山で八幡山を訪れた時は、この優美な鶴の飛翔する姿を見るのが私には楽しみの一つです。

鶴は八木寄峰の下絵で、細工人河原林秀興、錺師嘉兵衛、彫師彦七が天保9年(1838)に制作したそうです。

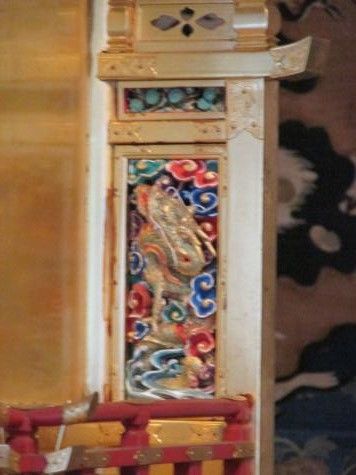

総金箔の社殿に向かって右側に、 左甚五郎作の2羽の鳩像とその復元像 が並べて展示してあります。

現在はこの復元品が、巡行当日に鳥居のちょうど柱の位置の黒塗笠木上に枘 (ほぞ) 挿しして紐で結わえて飾りつけられます。

傍に、この 陶製燭台 が置かれています。 加彩唐子人形の姿 です。安永9年(1780)、松下堂法橋一潤の作と説明が付されています。この燭台も楽しみの一つです。見る角度によって蝋燭の前を見つめる唐子の顔の表情が異なって見えておもしろいのです。

さて、今年は壁面や床上の展示の懸装品類の展示方法がかなり変更されていました 。そのために、過去何回か訪れていて、宵山で見えなかったものが見えるようになっていたりして、興味深く拝見できました。過去にご紹介したまとめに掲載した画像を併せてご覧いただけると、その差異を楽しんでいただけると思います。

大きいところでは、社殿に向かい左側壁面に懸けてあった胴懸などが、逆に右側壁面に移されて、過去見づらかった図柄のものが今回は見やすくなっていました。

これらの胴懸は過去の展示では左側壁面の奧側に懸けられていて見えづらかったものです。

今回は 「聖獣三態」のうち の獏 (ばく) の図に代わり、 唐獅子と麒麟の図がよく見えるように なっていました。平成2年(1990)に復元新調されたものです。

これは 「童の見送」 です。上辺に日輪双鳳の帽額 (もこう) 附きで、 中国女性と子供たちが庭園中に琴棋書画する図柄 です。以前はその前に隅房と房金具が前に展示されていてこの図柄が見えなかったのですが、今回は見えました。

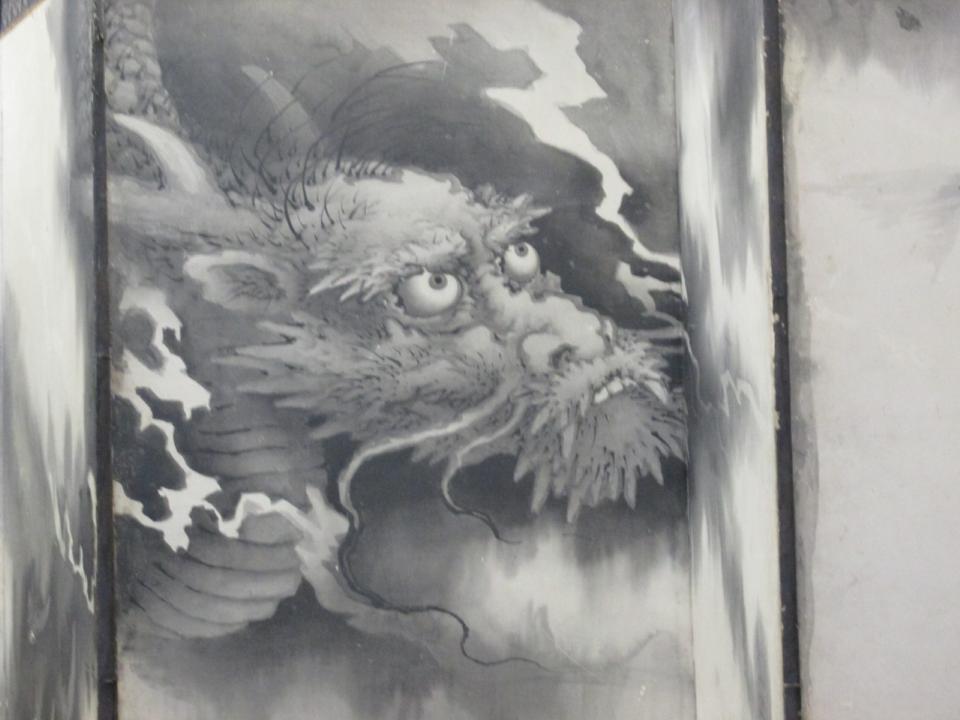

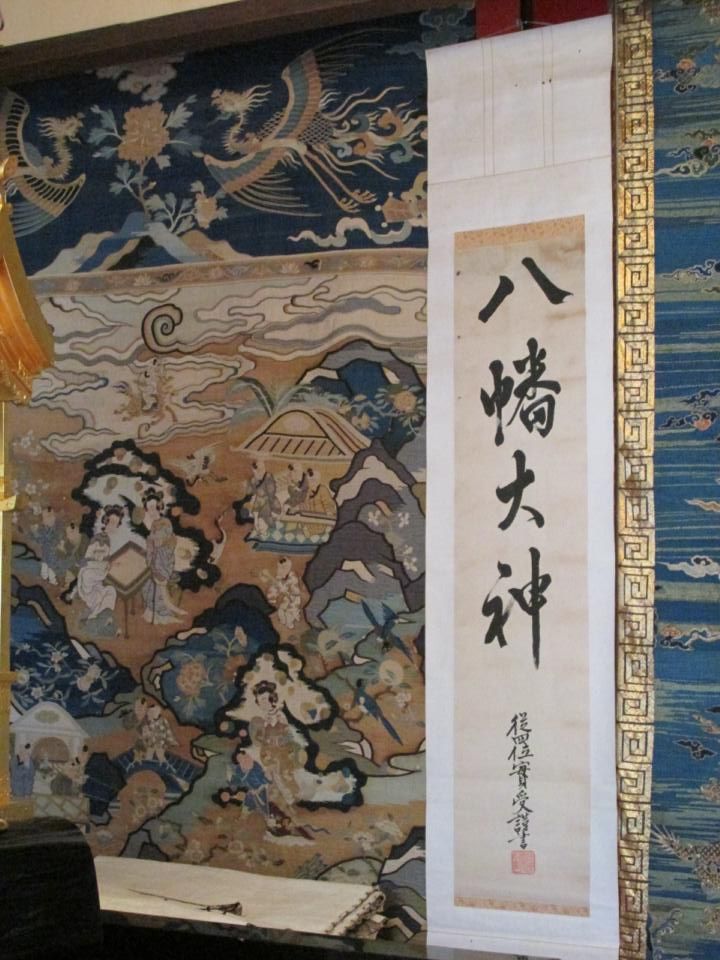

総刺繍の「雲龍波濤図」 (宝暦年間)で、 「龍の見送」 です。中央に二頭の大きな五爪の昇龍、降龍の姿態、そのまわりに三頭の小龍(左上・左下・右中程)、そして瑞雲、岩、波などが描かれています。

巡行当日には、四隅の房飾りが三段構成で飾り付けられます。

上段の画像に写るのが 水引部の房掛と浅葱総角結房 です。房掛は20cmほどの木彫金色法相華文薬玉風のものです。掛具隠しとして陶風の木彫飾りを被せてあります。これは 「花」と呼ばれる房掛 です。

その下に、 胴懸部分の隅房飾り が見えます。直線的な松菱文の掛具は上の房飾りの陰になっています。 「菱」と呼ばれる房掛 です。

下段の画像の上側が、 三段目の掛具と総角結びの房 です。こちらの掛具は 不規則な岩波文様 が彫られた木彫金箔押です。 「岩」と呼ばれているもの 。

その下側に並ぶ 7つの房掛金具と総角結房飾は見送裾飾り用 のものです。

房掛の飾り台の前には、見送を掛けるために 鳥居形に組み立てられる見送掛金具 が展示されています。 「和州法隆寺写し水滴模様木彫漆箔押」 と称されるもので、天保8年に作られたものといいます。

座敷の赤毛氈の上には、かき棒の轅 (ながえ) 先金具が2種類、計16個が置かれています。その一種は山の前後方向のかき棒先端に付けられる金具で 笹の葉の落とし彫り がしてあります。この下絵も八木寄峰で、天保9年作だそうです。

他方は、山の側面方向のかき棒の先端に取り付けられる金具になります。画像には4個だけ写っています。その 左にあるのは、見送の房掛金具 です。瑞鳥文様と草花文様の2種類があります。瑞鳥文様と草花文様のものが一対となり、見送りを挟み込み、見送掛金具に掛けられる方と、見送の上部で房が飾られる掛金具となる方の2枚でセットになるようです。

(八幡山のホームページでは、その仕組みが画像で説明されています。ご覧になると興味深いと思います)

拙ブログで過去に次のまとめ記事を宵山絡みでご紹介しています。併せてご覧いただけるとうれしいです。 観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -6 八幡山

観照 祇園祭点描 -5 八幡山・屏風飾り ← 2016年

「八幡山の屏風飾り」 としては、町会所の展示以外で、 今年は4カ所の町家で拝見 できました。町会所の場合は露地を入って行ったとき、正面のガラス越しに、海北友松の子である海北友雪の描いた「祇園祭絵図」のうち、後祭山鉾巡行図四曲分の屏風を拝見できます。17世紀の、宝永大火以前の情景が活写されている作品です。

肉眼では支障なく拝見できたのですが、ガラスの反射で写真に撮れなかった町家の屏風飾りもありました。

この町家の屏風飾りを私は初めて拝見するように思います。

この町家の屏風飾りも毎年拝見するのを楽しみにしているものの一つです。

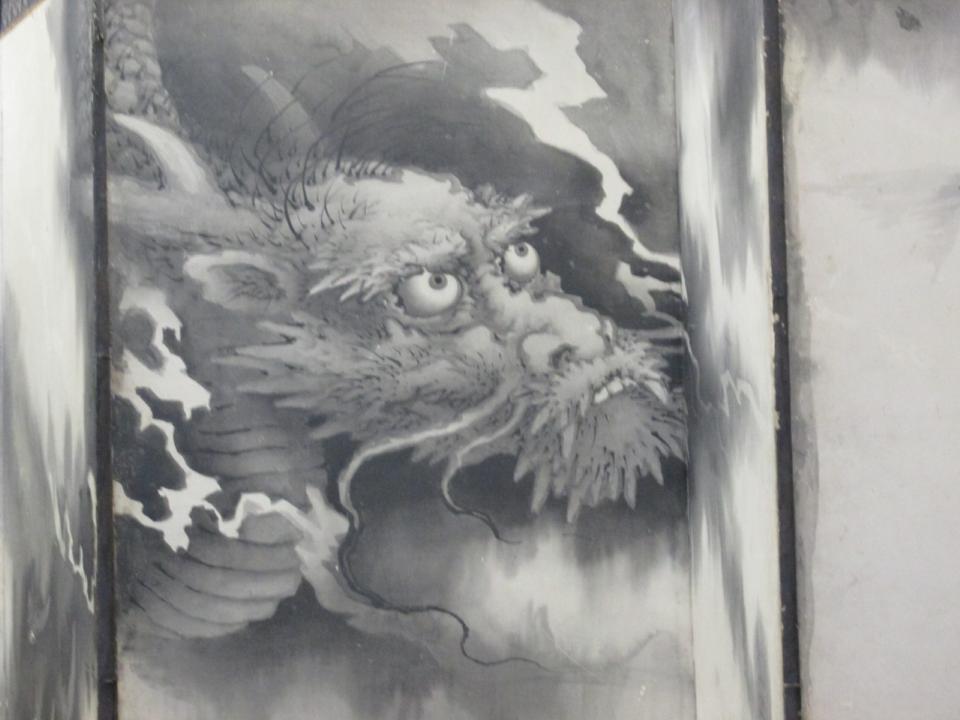

六曲の屏風に雲龍が描かれています。

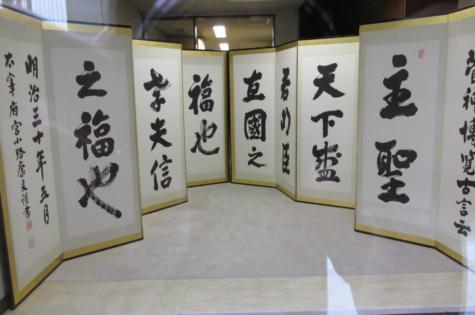

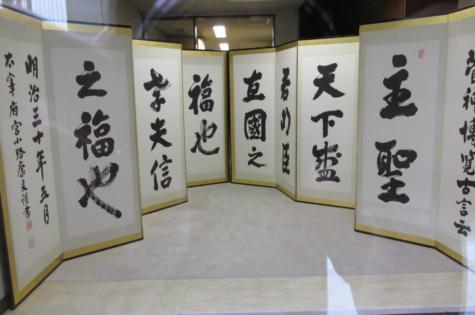

入口のガラス戸越しに拝見しましたので、少し反射がありますが、揮毫された大きな墨書の屏風は、飾り方が変えてありました。

八幡山拝見は、やはりこの2羽の鳩を描いた垂れ幕で締めくくりましょう。

この後、新町通から室町通に東に移動します。

つづく

参照資料

『祇園祭細見 山鉾篇』 松田元編並画 郷土行事の会

今年の祇園祭で入手したチラシ 祇園祭宵山会議・祇園祭山鉾連合会

祇園祭宵山・巡行ガイド2016 祇園祭宵山会議発行

八幡山 ホームページ

補遺

八幡山の宵山 :「八幡山」

祇園祭宵山の屏風飾り 小嵜善通氏 :「京都市文化観光資源保護財団」

八幡山 京都祇園祭2017 後祭り 宵山 00058 :YouYube

写真集 八幡山 宵山 (4) 2000.7.14 :「Mira House」

屏風の解説 (駒札)

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -1 八坂神社御旅所 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -2 後祭宵々山 大船鉾・南観音山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -3 屏風祭・北観音山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -5 役行者山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -6 黒主山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -7 鯉山・橋弁慶山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -8 浄妙山・鈴鹿山 へ

探訪&鑑賞 祇園祭Y2017の記憶 記事総目次 へ

祇園祭(Y2017)への誘い 過去の関連ブログ記事掲載一覧 へ

北観音山から北に歩みます。 新町通三条下ル三条町に八幡山があります。この町に祀られている八幡宮を山に勧請して八幡山の曳山ができたと言います。

新町通から会所の露地を東に入っていくと、北側の 会所の庭に、現在は覆屋を設けた中に八幡宮が祀られています。 「八幡山」の扁額が正面に掛かっています。 町立の八幡宮というめずらしい神社 です。こういう例は少ないようです。

社殿の屋根軒先の金色吊り灯籠には、

総金箔の社殿 を宵山で間近に拝見できます。社殿の高さは1mほどです。江戸時代・天明年間(1781~1789)に製作されたものだとか。

階段上の回縁に置かれた一対の狛犬像のうち、胴が金塗り、たてがみが藍色に塗られた 獅子の像 です。

脇障子は極彩色の雲の中に金塗りの昇り龍彫刻が施されています 。左側は降り龍の彫刻です。

唐破風の 向拝の木組みは極彩色で塗り分けられ、木鼻には、三方向に犀、獅子、象が彫刻されています 。

少し離れて眺めると、巡行当日に山上に載る 黒漆塗りの欄縁 の中に、 細手の朱塗明神鳥居

画像の右下部分には、巡行における 籤あらための儀式に用いられる文箱 が展示されています。

欄縁の隅金具は雲が高浮彫に彫刻され ていて、その間に 飛翔する鶴 があしらわれています。

座敷の赤毛氈の上にも、鶴の錺金具が展示されています。

宵山で八幡山を訪れた時は、この優美な鶴の飛翔する姿を見るのが私には楽しみの一つです。

鶴は八木寄峰の下絵で、細工人河原林秀興、錺師嘉兵衛、彫師彦七が天保9年(1838)に制作したそうです。

総金箔の社殿に向かって右側に、 左甚五郎作の2羽の鳩像とその復元像 が並べて展示してあります。

現在はこの復元品が、巡行当日に鳥居のちょうど柱の位置の黒塗笠木上に枘 (ほぞ) 挿しして紐で結わえて飾りつけられます。

傍に、この 陶製燭台 が置かれています。 加彩唐子人形の姿 です。安永9年(1780)、松下堂法橋一潤の作と説明が付されています。この燭台も楽しみの一つです。見る角度によって蝋燭の前を見つめる唐子の顔の表情が異なって見えておもしろいのです。

さて、今年は壁面や床上の展示の懸装品類の展示方法がかなり変更されていました 。そのために、過去何回か訪れていて、宵山で見えなかったものが見えるようになっていたりして、興味深く拝見できました。過去にご紹介したまとめに掲載した画像を併せてご覧いただけると、その差異を楽しんでいただけると思います。

大きいところでは、社殿に向かい左側壁面に懸けてあった胴懸などが、逆に右側壁面に移されて、過去見づらかった図柄のものが今回は見やすくなっていました。

これらの胴懸は過去の展示では左側壁面の奧側に懸けられていて見えづらかったものです。

今回は 「聖獣三態」のうち の獏 (ばく) の図に代わり、 唐獅子と麒麟の図がよく見えるように なっていました。平成2年(1990)に復元新調されたものです。

これは 「童の見送」 です。上辺に日輪双鳳の帽額 (もこう) 附きで、 中国女性と子供たちが庭園中に琴棋書画する図柄 です。以前はその前に隅房と房金具が前に展示されていてこの図柄が見えなかったのですが、今回は見えました。

総刺繍の「雲龍波濤図」 (宝暦年間)で、 「龍の見送」 です。中央に二頭の大きな五爪の昇龍、降龍の姿態、そのまわりに三頭の小龍(左上・左下・右中程)、そして瑞雲、岩、波などが描かれています。

巡行当日には、四隅の房飾りが三段構成で飾り付けられます。

上段の画像に写るのが 水引部の房掛と浅葱総角結房 です。房掛は20cmほどの木彫金色法相華文薬玉風のものです。掛具隠しとして陶風の木彫飾りを被せてあります。これは 「花」と呼ばれる房掛 です。

その下に、 胴懸部分の隅房飾り が見えます。直線的な松菱文の掛具は上の房飾りの陰になっています。 「菱」と呼ばれる房掛 です。

下段の画像の上側が、 三段目の掛具と総角結びの房 です。こちらの掛具は 不規則な岩波文様 が彫られた木彫金箔押です。 「岩」と呼ばれているもの 。

その下側に並ぶ 7つの房掛金具と総角結房飾は見送裾飾り用 のものです。

房掛の飾り台の前には、見送を掛けるために 鳥居形に組み立てられる見送掛金具 が展示されています。 「和州法隆寺写し水滴模様木彫漆箔押」 と称されるもので、天保8年に作られたものといいます。

座敷の赤毛氈の上には、かき棒の轅 (ながえ) 先金具が2種類、計16個が置かれています。その一種は山の前後方向のかき棒先端に付けられる金具で 笹の葉の落とし彫り がしてあります。この下絵も八木寄峰で、天保9年作だそうです。

他方は、山の側面方向のかき棒の先端に取り付けられる金具になります。画像には4個だけ写っています。その 左にあるのは、見送の房掛金具 です。瑞鳥文様と草花文様の2種類があります。瑞鳥文様と草花文様のものが一対となり、見送りを挟み込み、見送掛金具に掛けられる方と、見送の上部で房が飾られる掛金具となる方の2枚でセットになるようです。

(八幡山のホームページでは、その仕組みが画像で説明されています。ご覧になると興味深いと思います)

拙ブログで過去に次のまとめ記事を宵山絡みでご紹介しています。併せてご覧いただけるとうれしいです。 観照 [再録] 祇園祭 Y2014・後祭 宵山 -6 八幡山

観照 祇園祭点描 -5 八幡山・屏風飾り ← 2016年

「八幡山の屏風飾り」 としては、町会所の展示以外で、 今年は4カ所の町家で拝見 できました。町会所の場合は露地を入って行ったとき、正面のガラス越しに、海北友松の子である海北友雪の描いた「祇園祭絵図」のうち、後祭山鉾巡行図四曲分の屏風を拝見できます。17世紀の、宝永大火以前の情景が活写されている作品です。

肉眼では支障なく拝見できたのですが、ガラスの反射で写真に撮れなかった町家の屏風飾りもありました。

この町家の屏風飾りを私は初めて拝見するように思います。

この町家の屏風飾りも毎年拝見するのを楽しみにしているものの一つです。

六曲の屏風に雲龍が描かれています。

入口のガラス戸越しに拝見しましたので、少し反射がありますが、揮毫された大きな墨書の屏風は、飾り方が変えてありました。

八幡山拝見は、やはりこの2羽の鳩を描いた垂れ幕で締めくくりましょう。

この後、新町通から室町通に東に移動します。

つづく

参照資料

『祇園祭細見 山鉾篇』 松田元編並画 郷土行事の会

今年の祇園祭で入手したチラシ 祇園祭宵山会議・祇園祭山鉾連合会

祇園祭宵山・巡行ガイド2016 祇園祭宵山会議発行

八幡山 ホームページ

補遺

八幡山の宵山 :「八幡山」

祇園祭宵山の屏風飾り 小嵜善通氏 :「京都市文化観光資源保護財団」

八幡山 京都祇園祭2017 後祭り 宵山 00058 :YouYube

写真集 八幡山 宵山 (4) 2000.7.14 :「Mira House」

屏風の解説 (駒札)

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -1 八坂神社御旅所 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -2 後祭宵々山 大船鉾・南観音山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -3 屏風祭・北観音山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -5 役行者山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -6 黒主山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -7 鯉山・橋弁慶山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -8 浄妙山・鈴鹿山 へ

探訪&鑑賞 祇園祭Y2017の記憶 記事総目次 へ

祇園祭(Y2017)への誘い 過去の関連ブログ記事掲載一覧 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.16

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.15

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.14 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.