PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 & 探訪

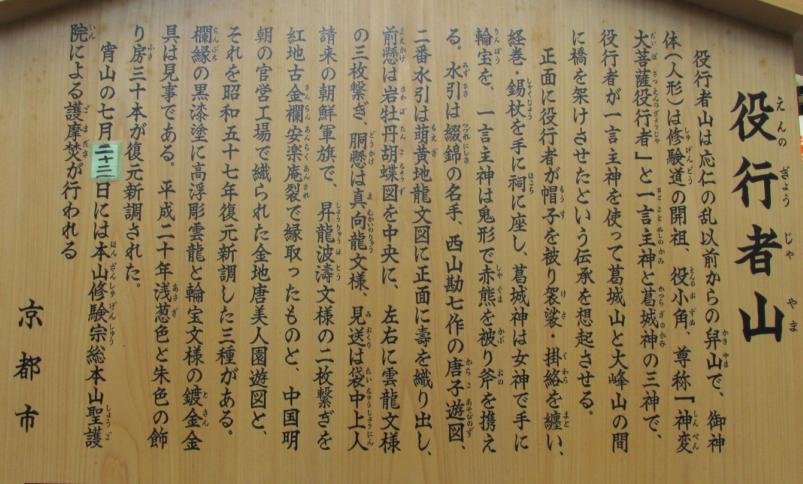

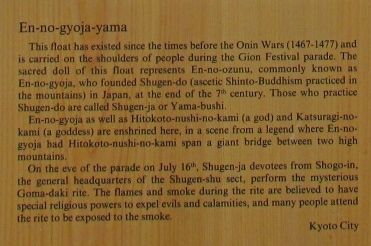

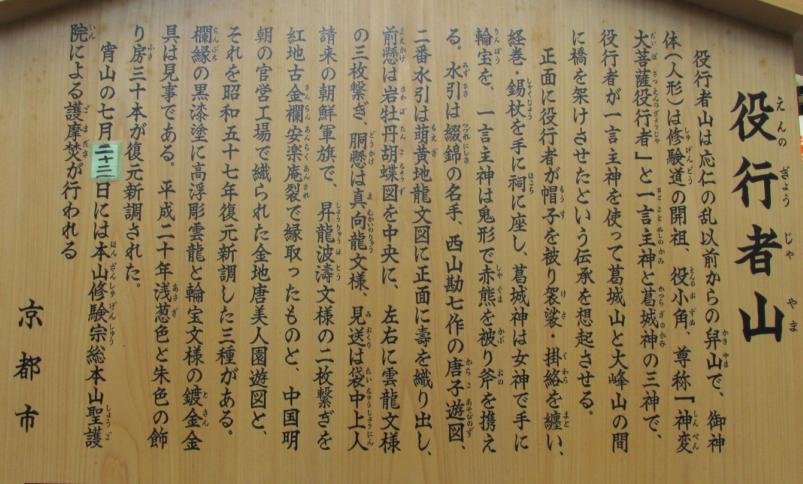

八幡山から、三条通を東に進み、 室町通を北に上がると、室町通三条上ル役行者山町です 。町名のとおり 「役行者山」 があります。

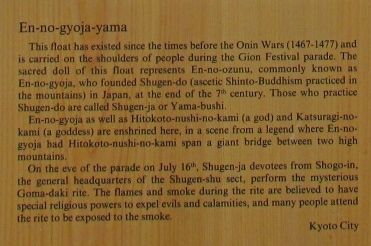

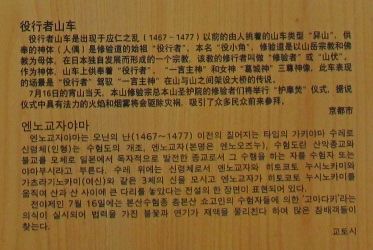

この山は、修験道の開祖、役行者が一言主神を使い葛城と大峰の間に石橋を架けたという伝説を題材にしたものです 。そこで、巡行当日は役行者を中心に安置し、向かって右側に葛城神、左側に一言主神の三体の人形が祀られます。

宵山の飾り付けです。宵山では、四本柱切妻破風棟飾り付きで反りがある立派な板屋根が山を保護しています。

水引 前懸 には剣先のような大岩が荒々しい波濤の間にいくつもそそり立ち、上空には日輪が中央に輝き、雲がたなびいている少し幻想的な意匠のものです。宵山の常懸になっています。

胴懸 は躍動する龍を主体にして、左右で二頭の龍が向き合う構図にした刺繍です

片側の胴懸を視点を変えて撮ってみました。龍の躍動感が見事です。

見送

2016年の宵山見物で正面から撮ったものをその折に拙ブログでご紹介しています。

こちらから併せてご覧いただけるとうれしいです。 (観照 祇園祭点描 -6 役行者山)

役行者町北端東側の路地を入ると、北側に 「葛城会館」と称される町会所 があります。

広い座敷には懸装品の全体がかなり見やすく展示されています。

露地を入って行くと、座敷西側の壁面前に水引と前懸が展示されています。 前懸は「牡丹胡蝶図」を中央に、左右を真向龍での雲龍文様との3枚継ぎにした作品 で、平成9年(1997)に復元新調されたものです。

前懸の上部の水引は、右隣りに展示されている胴懸(北壁面前)の上部の水引と一連の図となっているものです。 綴錦の名手西山勘七作「唐子遊戯図」です。 四枚の水引に分けて構成されたもの 」といいます。

二番水引は同様に四方とも唐織綴錦で龍、草花などがデザインされています 。正面の中央には寿の文字を記した玉が織り出されています。

胴懸は唐織綴錦で「雲龍波濤文」の図です。真向龍を中心に左右から二頭の龍が向かい合っています。

2枚の見送の先、路地から入ると 、座敷の一番奥側に展示されているのがこの胴懸です。こちらも唐織綴錦で雲龍波濤文の図です 。基本的な構成はこちらも同じですが、図柄を対比して観察すると両者の違いが鑑賞の楽しみにつながります。

2枚胴懸の間に、二枚の見送が展示されています。

「金地唐美人園遊図」 は昭和57年(1982)に復元新調されたもので、戸田与謝作。苑地に29人の唐女性が描かれているといいます。その上部の帽額には紅地に四種の草花が描かれています。

こちらは茶色地に登り龍が刺繍されたものが二枚繋がれたもので、元は中国の旗だったものを転用したと考えられているようです。その「縁には牡丹唐草金襴の安楽庵裂模織」を用いているそうです。

見送の前には、細型の金幣が立ててあります。巡行の折には山の前後に左右一対として飾られるものです。幣串には梅鉢結びと総角結びをした朱房がついています。

山の四つの角に取り付けられる隅房と房掛金具 です。 左は水引部に 華鬘風の飾り結びの緋房がかけられ、 右は胴懸部に 浅葱色総角結びの房が二段にかけられます。

今回は特に展示された欄縁の錺金具に注目して写真を撮ってみました。すべてのご紹介とまではいきませんが、それなりに部分画像を撮りました。

黒漆塗の欄縁に付けられた雲龍の透かし高浮彫鍍金金物 です。昭和4年(1929)の製作で、金物師藤原秀治郎、塗師鈴木表朔による作品とのこと。

座敷の西側、つまり露地を通って入って来た時一番手前に見える 掛軸の祇園祭巡行図 です。

かつぎ棒の先端に取り付けられる金具 とその前に、 安楽庵裂地が額入りで展示されています 。

安楽庵策伝(1554~1642)は落語の祖とも言われますが、『醒睡笑』を著した浄土宗の僧です。新京極に誓願寺というお寺があります。誓願寺竹林院に住していて、 その安楽庵策伝が所持していた袈裟の金襴裂に由来するようです。これは名物裂の一つとなっています。

会所の敷地には、土蔵が2つあります。 一つが南側にある「にしのくら」 です。

こちらは、土蔵そのものが 御神体の社殿で、寄棟造り です。 役行者を中央にして、向かって右に葛城神、左に一言主神の御神体(人形)が安置されています。

もう一つが、会所の庭の東端に位置する 土蔵「ひがしのくら」 です。切妻の土蔵の扉上部に「役行者山」の文字が浮彫りになっています。こちらの土蔵に山の部材や懸装品類が保管されるようです。

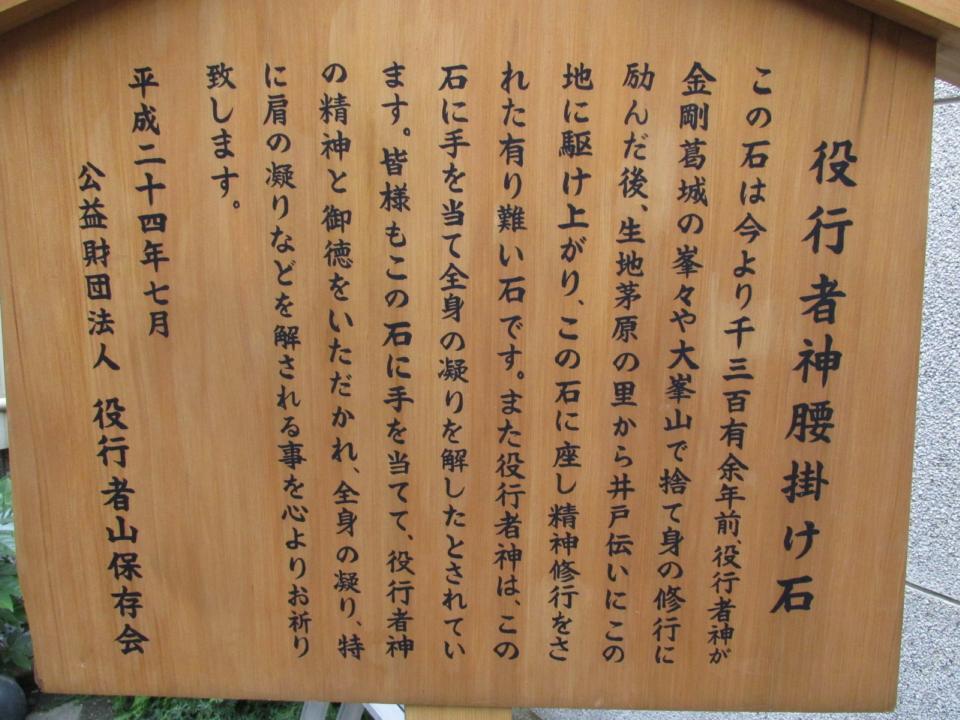

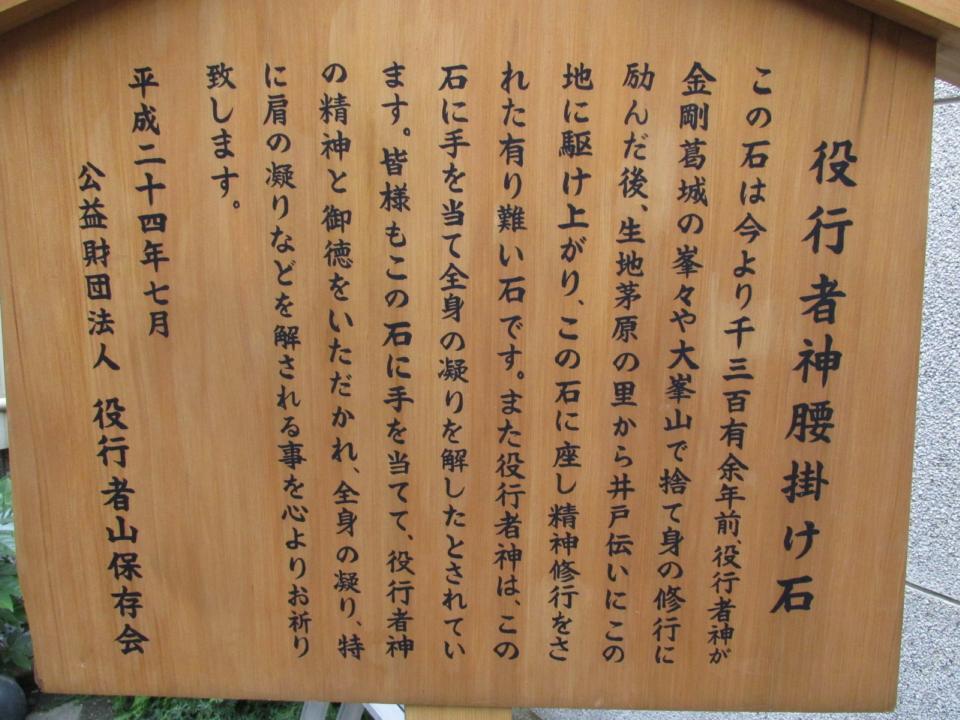

土蔵前南側にある「行者石」

土蔵前南側にある「行者石」

屋根の鬼板が置かれた後に、 方形の板蓋に注連縄が張られた場所 が近くにあります。

説明が付いていなかったと思います。 これがたぶん「一言井戸」と称される井戸なのでしょう 。手許の本では 「影向 (ようごう) の井戸」 と記されています。オフィシャルサイトには、「この井戸は役行者神が生地茅原の里(現在の奈良県御所市にある吉祥草寺)から時空を超え瞬間移動する際に用いたとされています。吉祥草寺にも現存します。」と説明されています。

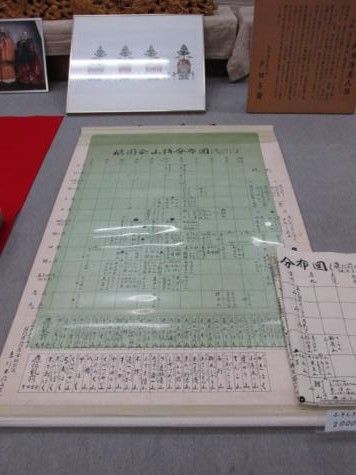

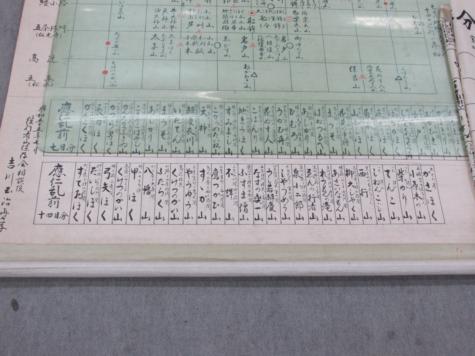

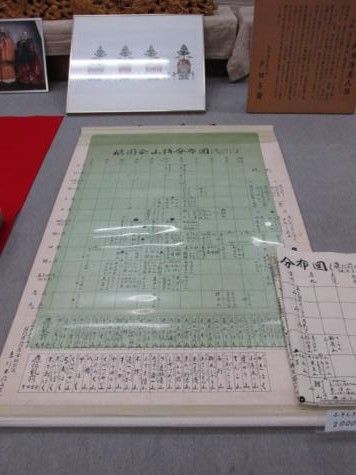

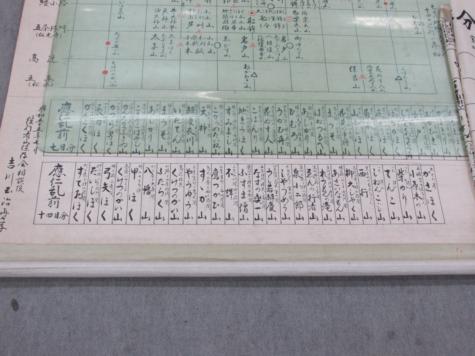

座敷の一隅には、 大きな山鉾配置図 が展示されていました。以前にも展示を見たことがありますが、反射が入るものの今回は写真を撮ることができました。

この配置図は、応仁の乱前の山鉾の配置図を示しています。 下部には、前祭・後祭と二段に分け、山鉾名を列挙してあります。その当時は今よりも簡素な山鉾の状態だったことでしょうが、 その数ははるかに多かったことが窺えます。

室町通を下り、三条通を超えて黒主山に向かいます。三条通を横切り、振り返って撮った写真です.室町通に 役行者山の横断幕 が張ってありました。姉小路通寄りに山が遠望できます。

つづく

参照資料

『祇園祭細見 山鉾篇』 松田元編並画 郷土行事の会

今年の祇園祭で入手したチラシ 祇園祭宵山会議・祇園祭山鉾連合会

祇園祭宵山・巡行ガイド2016 祇園祭宵山会議発行

役行者山 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

茶の湯の裂地 :「茶の湯の楽しみ」

補遺

京都 祇園祭 役行者山 オフィシャルサイト

役行者山 :「京都通百科事典」

役行者山 京都祇園祭2017 後祭山鉾巡行 00077 :YouTube

役行者山 護摩焚き :「京都いいとこブログ」

山鉾巡行の無事祈願 役行者山で護摩焚き 2017.7.24 :「産経ニュース」

役行者山護摩焚きレポート ?山伏さんについて行ってみた? :「京都ツウ読本」

安楽庵裂 :「きもの用語大全」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -1 八坂神社御旅所 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -2 後祭宵々山 大船鉾・南観音山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -3 屏風祭・北観音山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -4 八幡山・屏風祭(2) へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -6 黒主山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -7 鯉山・橋弁慶山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -8 浄妙山・鈴鹿山 へ

探訪&鑑賞 祇園祭Y2017の記憶 記事総目次 へ

祇園祭(Y2017)への誘い 過去の関連ブログ記事掲載一覧 へ

八幡山から、三条通を東に進み、 室町通を北に上がると、室町通三条上ル役行者山町です 。町名のとおり 「役行者山」 があります。

この山は、修験道の開祖、役行者が一言主神を使い葛城と大峰の間に石橋を架けたという伝説を題材にしたものです 。そこで、巡行当日は役行者を中心に安置し、向かって右側に葛城神、左側に一言主神の三体の人形が祀られます。

宵山の飾り付けです。宵山では、四本柱切妻破風棟飾り付きで反りがある立派な板屋根が山を保護しています。

水引 前懸 には剣先のような大岩が荒々しい波濤の間にいくつもそそり立ち、上空には日輪が中央に輝き、雲がたなびいている少し幻想的な意匠のものです。宵山の常懸になっています。

胴懸 は躍動する龍を主体にして、左右で二頭の龍が向き合う構図にした刺繍です

片側の胴懸を視点を変えて撮ってみました。龍の躍動感が見事です。

見送

2016年の宵山見物で正面から撮ったものをその折に拙ブログでご紹介しています。

こちらから併せてご覧いただけるとうれしいです。 (観照 祇園祭点描 -6 役行者山)

役行者町北端東側の路地を入ると、北側に 「葛城会館」と称される町会所 があります。

広い座敷には懸装品の全体がかなり見やすく展示されています。

露地を入って行くと、座敷西側の壁面前に水引と前懸が展示されています。 前懸は「牡丹胡蝶図」を中央に、左右を真向龍での雲龍文様との3枚継ぎにした作品 で、平成9年(1997)に復元新調されたものです。

前懸の上部の水引は、右隣りに展示されている胴懸(北壁面前)の上部の水引と一連の図となっているものです。 綴錦の名手西山勘七作「唐子遊戯図」です。 四枚の水引に分けて構成されたもの 」といいます。

二番水引は同様に四方とも唐織綴錦で龍、草花などがデザインされています 。正面の中央には寿の文字を記した玉が織り出されています。

胴懸は唐織綴錦で「雲龍波濤文」の図です。真向龍を中心に左右から二頭の龍が向かい合っています。

2枚の見送の先、路地から入ると 、座敷の一番奥側に展示されているのがこの胴懸です。こちらも唐織綴錦で雲龍波濤文の図です 。基本的な構成はこちらも同じですが、図柄を対比して観察すると両者の違いが鑑賞の楽しみにつながります。

2枚胴懸の間に、二枚の見送が展示されています。

「金地唐美人園遊図」 は昭和57年(1982)に復元新調されたもので、戸田与謝作。苑地に29人の唐女性が描かれているといいます。その上部の帽額には紅地に四種の草花が描かれています。

こちらは茶色地に登り龍が刺繍されたものが二枚繋がれたもので、元は中国の旗だったものを転用したと考えられているようです。その「縁には牡丹唐草金襴の安楽庵裂模織」を用いているそうです。

見送の前には、細型の金幣が立ててあります。巡行の折には山の前後に左右一対として飾られるものです。幣串には梅鉢結びと総角結びをした朱房がついています。

山の四つの角に取り付けられる隅房と房掛金具 です。 左は水引部に 華鬘風の飾り結びの緋房がかけられ、 右は胴懸部に 浅葱色総角結びの房が二段にかけられます。

今回は特に展示された欄縁の錺金具に注目して写真を撮ってみました。すべてのご紹介とまではいきませんが、それなりに部分画像を撮りました。

黒漆塗の欄縁に付けられた雲龍の透かし高浮彫鍍金金物 です。昭和4年(1929)の製作で、金物師藤原秀治郎、塗師鈴木表朔による作品とのこと。

座敷の西側、つまり露地を通って入って来た時一番手前に見える 掛軸の祇園祭巡行図 です。

かつぎ棒の先端に取り付けられる金具 とその前に、 安楽庵裂地が額入りで展示されています 。

安楽庵策伝(1554~1642)は落語の祖とも言われますが、『醒睡笑』を著した浄土宗の僧です。新京極に誓願寺というお寺があります。誓願寺竹林院に住していて、 その安楽庵策伝が所持していた袈裟の金襴裂に由来するようです。これは名物裂の一つとなっています。

会所の敷地には、土蔵が2つあります。 一つが南側にある「にしのくら」 です。

こちらは、土蔵そのものが 御神体の社殿で、寄棟造り です。 役行者を中央にして、向かって右に葛城神、左に一言主神の御神体(人形)が安置されています。

もう一つが、会所の庭の東端に位置する 土蔵「ひがしのくら」 です。切妻の土蔵の扉上部に「役行者山」の文字が浮彫りになっています。こちらの土蔵に山の部材や懸装品類が保管されるようです。

土蔵前南側にある「行者石」

土蔵前南側にある「行者石」

屋根の鬼板が置かれた後に、 方形の板蓋に注連縄が張られた場所 が近くにあります。

説明が付いていなかったと思います。 これがたぶん「一言井戸」と称される井戸なのでしょう 。手許の本では 「影向 (ようごう) の井戸」 と記されています。オフィシャルサイトには、「この井戸は役行者神が生地茅原の里(現在の奈良県御所市にある吉祥草寺)から時空を超え瞬間移動する際に用いたとされています。吉祥草寺にも現存します。」と説明されています。

座敷の一隅には、 大きな山鉾配置図 が展示されていました。以前にも展示を見たことがありますが、反射が入るものの今回は写真を撮ることができました。

この配置図は、応仁の乱前の山鉾の配置図を示しています。 下部には、前祭・後祭と二段に分け、山鉾名を列挙してあります。その当時は今よりも簡素な山鉾の状態だったことでしょうが、 その数ははるかに多かったことが窺えます。

室町通を下り、三条通を超えて黒主山に向かいます。三条通を横切り、振り返って撮った写真です.室町通に 役行者山の横断幕 が張ってありました。姉小路通寄りに山が遠望できます。

つづく

参照資料

『祇園祭細見 山鉾篇』 松田元編並画 郷土行事の会

今年の祇園祭で入手したチラシ 祇園祭宵山会議・祇園祭山鉾連合会

祇園祭宵山・巡行ガイド2016 祇園祭宵山会議発行

役行者山 :「祇園祭」(祇園祭山鉾連合会)

茶の湯の裂地 :「茶の湯の楽しみ」

補遺

京都 祇園祭 役行者山 オフィシャルサイト

役行者山 :「京都通百科事典」

役行者山 京都祇園祭2017 後祭山鉾巡行 00077 :YouTube

役行者山 護摩焚き :「京都いいとこブログ」

山鉾巡行の無事祈願 役行者山で護摩焚き 2017.7.24 :「産経ニュース」

役行者山護摩焚きレポート ?山伏さんについて行ってみた? :「京都ツウ読本」

安楽庵裂 :「きもの用語大全」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -1 八坂神社御旅所 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -2 後祭宵々山 大船鉾・南観音山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -3 屏風祭・北観音山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -4 八幡山・屏風祭(2) へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -6 黒主山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -7 鯉山・橋弁慶山 へ

探訪&観照 祇園祭 Y2017の記憶 Part 2 -8 浄妙山・鈴鹿山 へ

探訪&鑑賞 祇園祭Y2017の記憶 記事総目次 へ

祇園祭(Y2017)への誘い 過去の関連ブログ記事掲載一覧 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.16

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.15

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.14 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.