PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 & 探訪

中之島にある国立国際美術館で、2017年7月18日から10月15日まで 「バベルの塔」展 が開催されていました。このとき、中之島から梅田まで歩いてみたときの記録を兼ねたご紹介です。

冒頭の画像は 国立国際美術館の入口 です。この時は円筒形の入口部分の内側に、「バベルの塔」の画像が拡大されて、塔の中に迎え入れるかのように展示されていました。

入口を入り、エスカレーターで地下1階に向かうと、受付の傍にも大きく拡大した絵が展示されています。

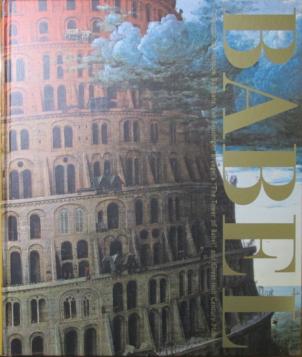

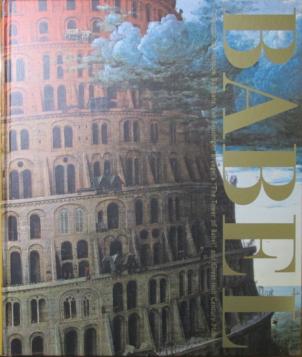

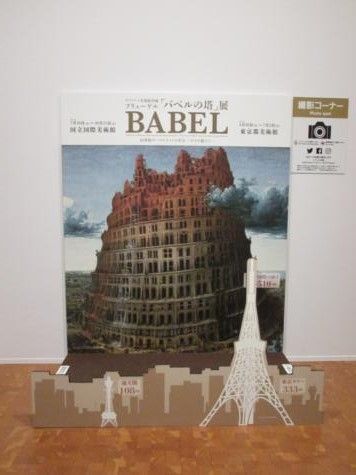

これは展覧会を鑑賞後に購入した図録の表紙です。 (資料1)

ピーテル・ブリューゲルは父子がともに画家ですが、 この「バベルの塔」を描いたのは父親のピーテル・ブリューゲル1世 です。そして、 この絵はボイスマン美術館に所蔵されていて、1568年頃に板に油彩で描いた作品 です。この展覧会で、ピーテル・ブリューゲル1世が1569年に没する少し前、最晩年に描いた作品であることを知った次第です。

『旧約聖書』の『創世記』第11章の1節から9節に記されている話 です。 (資料2)

ノアの洪水の後、ノアの箱舟で生き延びたノアの子らが、再び地上で諸民族の分かれ出でる祖となって行きます。ノアの洪水話の後にこの塔の話が出て来ます。『創世記』によると、このとき人々は同じ言語を使っていたとしています。そして、東の方からシナルの平地に移住し、「さあ、われわれは一つの町を建て、その頂が天に達する一つの塔を造り、それによってわれわれの名を有名にしよう。全地の面に散らされるといけないから」(4節・資料2)と巨大な塔造りを煉瓦と瀝青を使って築き始めたのです。シナルの地に来て最初に始めたのが塔づくりだと記します。これを天上からその在り様を眺めたヤハウエが、「今に彼らの企てる何事も不可能なことはなくなるだろう」とみて、地に降りていき、人々の言葉を混乱させ、全地の面に人々を散らされたと述べています。このとき、神の怒りが鉄槌を下し、塔を破壊し、「全地の言葉を乱し(バーテル)」し、人々を地球上に分散させたというのです。それが諸民族諸言語の起こりだと記すのです。

「バベルの塔」の絵を本で見て、その出処を知りたくて、かつてこの章を読んだ時、世界に諸言語の違いがあることの起源を旧約聖書がこのように説明しているのが非常に印象深かったことを記憶します。そして、 バベルの塔の大凡のイメージがピーテル・ブリューゲル1世の描いた絵のイメージで私には定着した のです。

会場に東京藝術大学COI拠点複製画「バベルの塔」コーナーがあり、その研究のプロセスと成果の展示が併設展示されていて、興味深く見ることができました。それにより、一層この作品の緻密な細部の描写に着目することになった次第です。59.9cm×74.6cmという比較的小さなサイズの作品だったので、少し意外な印象もありました。もっと大きな絵のイメージがあったからでしょう。残念ながら展覧会は既に閉会となりました。

これは、先日四国の入口、鳴門に所在する 「大塚国際美術館」 を訪ねた時に館内で撮った ピーテル・ブリューゲル1世のもう一つの作品です 。この美術館は著名作品の レプリカを陶板で制作して展示 しています。

これは同じ画家により 1563年に描かれた「バベルの塔」で、ウィーン美術史美術館所蔵のもの です。

今回の美術展で知ったのは、バベルの塔をテーマに様々な画家が描いていることと、ピーテル・ブリューゲル1世の作品が影響力を持っているということでした。

もう一つ、この展覧会で印象深かったのは、ヒエロニムス・ボスの描いた数点の原画を見ることができたことと、この奇想画家の作品が原点となって、「ボスのように描く」という様々な画家が後に輩出してきたことです。そしてピーテル・ブリューゲル1世自身が、ヒエロニムス流の版画を数多く制作しているということでした。それは時代の要請、流行だったのかもしれません。

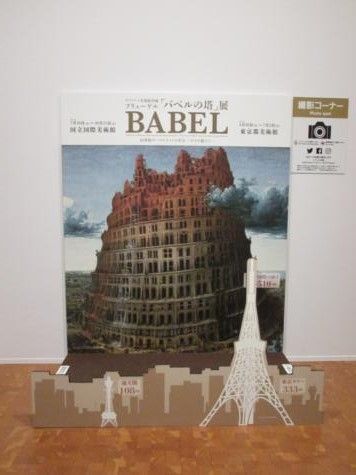

館内には、こんな 「撮影コーナー」 が設置されていました。

最近、展覧会に行き、こういう記念写真用特設コーナーの設置が当たり前になってきているな・・・と感じます。

「犬も歩けば」式に準備なしの探索ウォーキングをすることにしました 。この後は、その折に発見したスポットを含めたご紹介です。

美術館を出ると、北に田簑橋南詰まで行き、右折して中島通を一筋東の渡辺橋まで歩きます。ここで渡辺橋を北に渡ります。

堂島川を西に眺めると、阪神高速1号環状線の高架道路の橋脚が川に沿って林立し、同11号池田線の高架道路が川上を斜めに横切っていきます。川端には高層ビルが林立する 大都会の無機質な機能美の風景 です。

堂島1丁目の交差点まで北上し、この交差点で今までに歩いたことのない道を歩いて大阪駅方向に行ってみようという意図だけで右折し、高層ビルの谷間の道に折れ曲がりました。

そして、発見したのがこのミラーボールのような建造物。円形の池の中に四角い舞台があるので、

好奇心からちょっと回り込んでみると、

黒っぽい門柱に 「堂島薬師堂」 と刻されています。ミラーボールのように見えたのがお堂でした。

後で少し調べてみました。 この傍に建つ高層ビルは「堂島アバンザ」 という名称でした。このビルの東側に位置します。

この堂島薬師堂は、推古天皇の時代からこの地にあったお堂だそうです 。かつては洲の中にお堂が建っている状態で、海上を航行する舟からお堂がよく見えたことから、 このお堂の建つ島が「堂島」と呼ばれ、地名の由来になったと言われています。

「戦後、毎日新聞社が増築した際、敷地内に祀られていた薬師堂を敷地東向いの社有地に移設しました。そして、堂島アバンザを建設するにあたり、奈良・薬師寺と地元の堂島薬師堂奉賛会の要請もあり、かつてあった場所に戻ったのです。」 (資料2) 以前は瓦屋根の建物だったそうです。高層ビルの景観との調和を考慮し、お堂をミラーガラス127枚を使った直径7mの球状にデザインしたと言います。本尊は薬師如来像ですが、併せて地蔵菩薩、弘法大師像も安置されているそうです。

お堂の前には、「合掌」をモチーフとした燭台アーチが設置されています。 (資料2,3,4)

あれ!これ何?と人目を引きつけておもしろいと思います。

この近辺の地図(Mapion)はこちらからご覧ください。

この堂島薬師堂では、毎年2月に「節分お水汲み祭り」が盛大に催されているそうです。

ネット検索していて知ったのですが、今年(2017)が第14回だったのです。薬師堂でお水汲み並びに護摩苦厳修が行われます。一方で、龍の巡業や仮装行列が行われたり、北新地選考会で「北新地クイーン」が選ばれるという催しも行われているようです。

土地柄の面白さを加えている感じです。 (資料5)

このすぐ近くで、もう一つの史跡を見つけました。

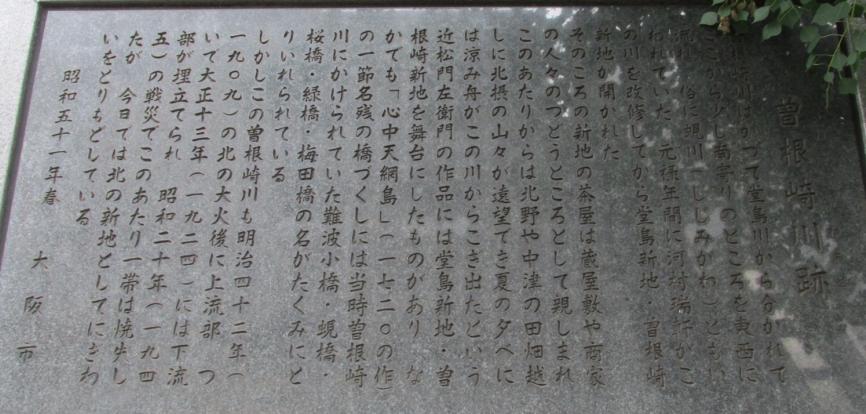

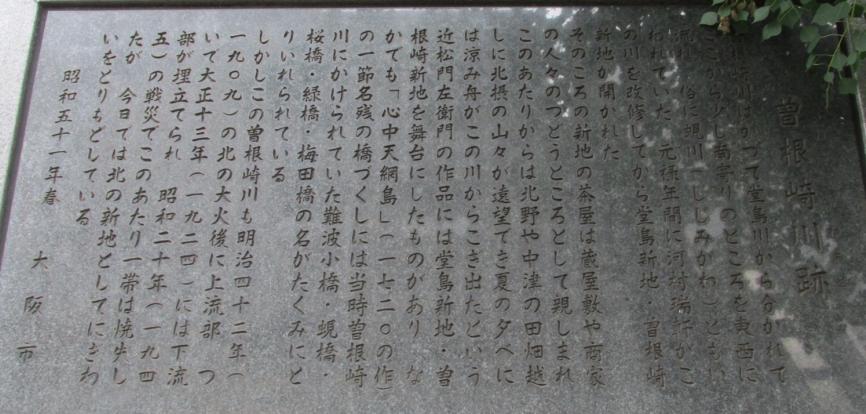

「曽根崎川跡」という史跡です。これはその説明碑です。

傍に建てられた 「蜆橋」の碑

です。

傍に建てられた 「蜆橋」の碑

です。

この川跡碑の設置された少し南に、 堂島1丁目と曽根崎新地1丁目の境界道路が東西方向にあります。この道路の北側を堂島川から分流した川がかつては西方向へ孤を描きながら流れ、船津橋付近で堂島川に合流していたと言います。 この付近では (しじみ) 川」 と呼ばれていた 曽根崎川 が存在していたのです。

この蜆川(曽根崎川)は、旧淀川の支流、つまり自然河川の1本でした。「その名前の由来は、堂島シジミと呼ばれるシジミがとれたからとも、川幅が徐々に縮んだので、ちぢみ川から転訛 (てんか) したものともいわれる」 (資料6) とか。

「元禄初期、河村瑞賢 (かわむらずいけん) により改修され、曽根崎新地や堂島新地がひらかれ、茶屋がならび賑わった。 明治42年北の大火後、焼跡の瓦礫の捨場となり、上流部が埋めたてられ、大正13年にはすべて姿を消した 」 (資料7、説明碑) そうです。

この曽根崎川、この辺りで俗に蜆川とも呼ばれ、そこに「 蜆橋」が架けられていた という次第です。 (資料8、説明碑)

近松門左衛門の「心中天網島」を読むと、下之巻の冒頭の語りに、

「恋なさけ爰 (ここ) を瀬にせん蜆川、流るる水も行き通ふ、人も音せぬ丑満つの、空十五夜の月冴 (さ) えて・・・・」と、蜆川が語りに出てきます。

そして、「名ごりの橋づくし」の冒頭の語りの後半部に、曽根崎川に関わる橋名が綴られているのです。

「・・・・移香も何と冷泉流の蜆川、西に見て朝夕渡る此橋の、天神橋は其昔、菅丞相と申せし時、筑紫へ流され給ひしに、君を慕ひて太宰府へ、たつた一飛梅田橋、跡老松の緑橋、別れを歎き悲しみて、跡にこがるる桜橋、今に咄を聞渡る、一首の歌の御威徳」と (資料9) 。蜆橋・梅田橋・緑橋・桜橋の橋名が組み込まれています。

近くにタクシー乗車の制限の掲示の地図が掲示されています。これで位置関係がご理解いただけるでしょう。現在地の赤丸が記されています。川跡碑はこの場所の近くです。

大阪駅前ビル群の間を抜けて、

大阪マルビルの近くから、

大阪マルビルの近くから、

ビルの谷間の空間にこんな時計タワーを眺めつつ、JR大阪駅に至りました。

無計画の大阪駅前ミニ探訪記を終わります。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 『BABEL ブリューゲル「バベルの塔」展』 当日購入した図録

2) 堂島薬師堂 :「堂島アバンザ」

3) 堂島薬師堂 :「eoおでかけ」

4) 大阪駅徒歩圏内に1400年の歴史!堂島の地名由来の薬師堂 :「Travel.jp」

5) 堂島薬師堂 節分お水汲み祭り :「OSAKA INFO」

6)『大阪「地理・地名・地図」の謎』 谷川彰英著 実業之日本社

7) 曽根崎川(そねざきがわ)跡碑 :「大阪市」

8) 蜆橋 :「大阪市」

9) 古典の部屋 直接pdfファイルが開くサイトです。

補遺

北新地の華、仮装で行列 堂島薬師堂「お水汲み祭り」 2017.2.4 :「産経ニュース」

曽根崎川 :ウィキペディア

大阪駅の変貌~大火で消えた幻の曽根崎川 :「今日は何の日? 徒然日記」

堂島アバンザ ホームページ

平成28年 堂島薬師堂節分お水汲み祭り :YouTube

堂島薬師堂お水汲み祭り :YouTube

現代語訳 心中天網島 下之巻2 :「讃岐屋一蔵の古典翻訳ブログ」

名残の橋尽くしの現代語訳が冒頭に出てきます。

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

中之島にある国立国際美術館で、2017年7月18日から10月15日まで 「バベルの塔」展 が開催されていました。このとき、中之島から梅田まで歩いてみたときの記録を兼ねたご紹介です。

冒頭の画像は 国立国際美術館の入口 です。この時は円筒形の入口部分の内側に、「バベルの塔」の画像が拡大されて、塔の中に迎え入れるかのように展示されていました。

入口を入り、エスカレーターで地下1階に向かうと、受付の傍にも大きく拡大した絵が展示されています。

これは展覧会を鑑賞後に購入した図録の表紙です。 (資料1)

ピーテル・ブリューゲルは父子がともに画家ですが、 この「バベルの塔」を描いたのは父親のピーテル・ブリューゲル1世 です。そして、 この絵はボイスマン美術館に所蔵されていて、1568年頃に板に油彩で描いた作品 です。この展覧会で、ピーテル・ブリューゲル1世が1569年に没する少し前、最晩年に描いた作品であることを知った次第です。

『旧約聖書』の『創世記』第11章の1節から9節に記されている話 です。 (資料2)

ノアの洪水の後、ノアの箱舟で生き延びたノアの子らが、再び地上で諸民族の分かれ出でる祖となって行きます。ノアの洪水話の後にこの塔の話が出て来ます。『創世記』によると、このとき人々は同じ言語を使っていたとしています。そして、東の方からシナルの平地に移住し、「さあ、われわれは一つの町を建て、その頂が天に達する一つの塔を造り、それによってわれわれの名を有名にしよう。全地の面に散らされるといけないから」(4節・資料2)と巨大な塔造りを煉瓦と瀝青を使って築き始めたのです。シナルの地に来て最初に始めたのが塔づくりだと記します。これを天上からその在り様を眺めたヤハウエが、「今に彼らの企てる何事も不可能なことはなくなるだろう」とみて、地に降りていき、人々の言葉を混乱させ、全地の面に人々を散らされたと述べています。このとき、神の怒りが鉄槌を下し、塔を破壊し、「全地の言葉を乱し(バーテル)」し、人々を地球上に分散させたというのです。それが諸民族諸言語の起こりだと記すのです。

「バベルの塔」の絵を本で見て、その出処を知りたくて、かつてこの章を読んだ時、世界に諸言語の違いがあることの起源を旧約聖書がこのように説明しているのが非常に印象深かったことを記憶します。そして、 バベルの塔の大凡のイメージがピーテル・ブリューゲル1世の描いた絵のイメージで私には定着した のです。

会場に東京藝術大学COI拠点複製画「バベルの塔」コーナーがあり、その研究のプロセスと成果の展示が併設展示されていて、興味深く見ることができました。それにより、一層この作品の緻密な細部の描写に着目することになった次第です。59.9cm×74.6cmという比較的小さなサイズの作品だったので、少し意外な印象もありました。もっと大きな絵のイメージがあったからでしょう。残念ながら展覧会は既に閉会となりました。

これは、先日四国の入口、鳴門に所在する 「大塚国際美術館」 を訪ねた時に館内で撮った ピーテル・ブリューゲル1世のもう一つの作品です 。この美術館は著名作品の レプリカを陶板で制作して展示 しています。

これは同じ画家により 1563年に描かれた「バベルの塔」で、ウィーン美術史美術館所蔵のもの です。

今回の美術展で知ったのは、バベルの塔をテーマに様々な画家が描いていることと、ピーテル・ブリューゲル1世の作品が影響力を持っているということでした。

もう一つ、この展覧会で印象深かったのは、ヒエロニムス・ボスの描いた数点の原画を見ることができたことと、この奇想画家の作品が原点となって、「ボスのように描く」という様々な画家が後に輩出してきたことです。そしてピーテル・ブリューゲル1世自身が、ヒエロニムス流の版画を数多く制作しているということでした。それは時代の要請、流行だったのかもしれません。

館内には、こんな 「撮影コーナー」 が設置されていました。

最近、展覧会に行き、こういう記念写真用特設コーナーの設置が当たり前になってきているな・・・と感じます。

「犬も歩けば」式に準備なしの探索ウォーキングをすることにしました 。この後は、その折に発見したスポットを含めたご紹介です。

美術館を出ると、北に田簑橋南詰まで行き、右折して中島通を一筋東の渡辺橋まで歩きます。ここで渡辺橋を北に渡ります。

堂島川を西に眺めると、阪神高速1号環状線の高架道路の橋脚が川に沿って林立し、同11号池田線の高架道路が川上を斜めに横切っていきます。川端には高層ビルが林立する 大都会の無機質な機能美の風景 です。

堂島1丁目の交差点まで北上し、この交差点で今までに歩いたことのない道を歩いて大阪駅方向に行ってみようという意図だけで右折し、高層ビルの谷間の道に折れ曲がりました。

そして、発見したのがこのミラーボールのような建造物。円形の池の中に四角い舞台があるので、

好奇心からちょっと回り込んでみると、

黒っぽい門柱に 「堂島薬師堂」 と刻されています。ミラーボールのように見えたのがお堂でした。

後で少し調べてみました。 この傍に建つ高層ビルは「堂島アバンザ」 という名称でした。このビルの東側に位置します。

この堂島薬師堂は、推古天皇の時代からこの地にあったお堂だそうです 。かつては洲の中にお堂が建っている状態で、海上を航行する舟からお堂がよく見えたことから、 このお堂の建つ島が「堂島」と呼ばれ、地名の由来になったと言われています。

「戦後、毎日新聞社が増築した際、敷地内に祀られていた薬師堂を敷地東向いの社有地に移設しました。そして、堂島アバンザを建設するにあたり、奈良・薬師寺と地元の堂島薬師堂奉賛会の要請もあり、かつてあった場所に戻ったのです。」 (資料2) 以前は瓦屋根の建物だったそうです。高層ビルの景観との調和を考慮し、お堂をミラーガラス127枚を使った直径7mの球状にデザインしたと言います。本尊は薬師如来像ですが、併せて地蔵菩薩、弘法大師像も安置されているそうです。

お堂の前には、「合掌」をモチーフとした燭台アーチが設置されています。 (資料2,3,4)

あれ!これ何?と人目を引きつけておもしろいと思います。

この近辺の地図(Mapion)はこちらからご覧ください。

この堂島薬師堂では、毎年2月に「節分お水汲み祭り」が盛大に催されているそうです。

ネット検索していて知ったのですが、今年(2017)が第14回だったのです。薬師堂でお水汲み並びに護摩苦厳修が行われます。一方で、龍の巡業や仮装行列が行われたり、北新地選考会で「北新地クイーン」が選ばれるという催しも行われているようです。

土地柄の面白さを加えている感じです。 (資料5)

このすぐ近くで、もう一つの史跡を見つけました。

「曽根崎川跡」という史跡です。これはその説明碑です。

傍に建てられた 「蜆橋」の碑

です。

傍に建てられた 「蜆橋」の碑

です。

この川跡碑の設置された少し南に、 堂島1丁目と曽根崎新地1丁目の境界道路が東西方向にあります。この道路の北側を堂島川から分流した川がかつては西方向へ孤を描きながら流れ、船津橋付近で堂島川に合流していたと言います。 この付近では (しじみ) 川」 と呼ばれていた 曽根崎川 が存在していたのです。

この蜆川(曽根崎川)は、旧淀川の支流、つまり自然河川の1本でした。「その名前の由来は、堂島シジミと呼ばれるシジミがとれたからとも、川幅が徐々に縮んだので、ちぢみ川から転訛 (てんか) したものともいわれる」 (資料6) とか。

「元禄初期、河村瑞賢 (かわむらずいけん) により改修され、曽根崎新地や堂島新地がひらかれ、茶屋がならび賑わった。 明治42年北の大火後、焼跡の瓦礫の捨場となり、上流部が埋めたてられ、大正13年にはすべて姿を消した 」 (資料7、説明碑) そうです。

この曽根崎川、この辺りで俗に蜆川とも呼ばれ、そこに「 蜆橋」が架けられていた という次第です。 (資料8、説明碑)

近松門左衛門の「心中天網島」を読むと、下之巻の冒頭の語りに、

「恋なさけ爰 (ここ) を瀬にせん蜆川、流るる水も行き通ふ、人も音せぬ丑満つの、空十五夜の月冴 (さ) えて・・・・」と、蜆川が語りに出てきます。

そして、「名ごりの橋づくし」の冒頭の語りの後半部に、曽根崎川に関わる橋名が綴られているのです。

「・・・・移香も何と冷泉流の蜆川、西に見て朝夕渡る此橋の、天神橋は其昔、菅丞相と申せし時、筑紫へ流され給ひしに、君を慕ひて太宰府へ、たつた一飛梅田橋、跡老松の緑橋、別れを歎き悲しみて、跡にこがるる桜橋、今に咄を聞渡る、一首の歌の御威徳」と (資料9) 。蜆橋・梅田橋・緑橋・桜橋の橋名が組み込まれています。

近くにタクシー乗車の制限の掲示の地図が掲示されています。これで位置関係がご理解いただけるでしょう。現在地の赤丸が記されています。川跡碑はこの場所の近くです。

大阪駅前ビル群の間を抜けて、

大阪マルビルの近くから、

大阪マルビルの近くから、

ビルの谷間の空間にこんな時計タワーを眺めつつ、JR大阪駅に至りました。

無計画の大阪駅前ミニ探訪記を終わります。

ご一読ありがとうございます。

参照資料

1) 『BABEL ブリューゲル「バベルの塔」展』 当日購入した図録

2) 堂島薬師堂 :「堂島アバンザ」

3) 堂島薬師堂 :「eoおでかけ」

4) 大阪駅徒歩圏内に1400年の歴史!堂島の地名由来の薬師堂 :「Travel.jp」

5) 堂島薬師堂 節分お水汲み祭り :「OSAKA INFO」

6)『大阪「地理・地名・地図」の謎』 谷川彰英著 実業之日本社

7) 曽根崎川(そねざきがわ)跡碑 :「大阪市」

8) 蜆橋 :「大阪市」

9) 古典の部屋 直接pdfファイルが開くサイトです。

補遺

北新地の華、仮装で行列 堂島薬師堂「お水汲み祭り」 2017.2.4 :「産経ニュース」

曽根崎川 :ウィキペディア

大阪駅の変貌~大火で消えた幻の曽根崎川 :「今日は何の日? 徒然日記」

堂島アバンザ ホームページ

平成28年 堂島薬師堂節分お水汲み祭り :YouTube

堂島薬師堂お水汲み祭り :YouTube

現代語訳 心中天網島 下之巻2 :「讃岐屋一蔵の古典翻訳ブログ」

名残の橋尽くしの現代語訳が冒頭に出てきます。

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.16

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.15

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.14 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.