PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 & 探訪

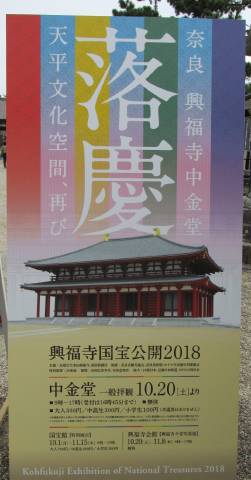

JR奈良駅に降り立ち、三条通の緩やかな坂道を東に歩みます。 猿沢池を眺めて、通りの北側の興福寺の石段を上ります 。興福寺のこの秋は、境内の景色が大きく変化したところです。

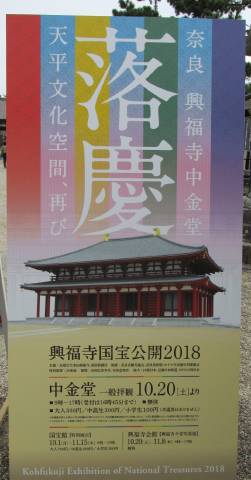

「中金堂」の落慶に関わる諸行事が行われ、

「中金堂」の落慶に関わる諸行事が行われ、

10月20日から一般公開が始まっているからです。境内にはこの立て看板が置かれています。

石段を上りきり、 南円堂の前で右折して、五重塔方向へ進むときに、「中金堂」の全容が見えました 。

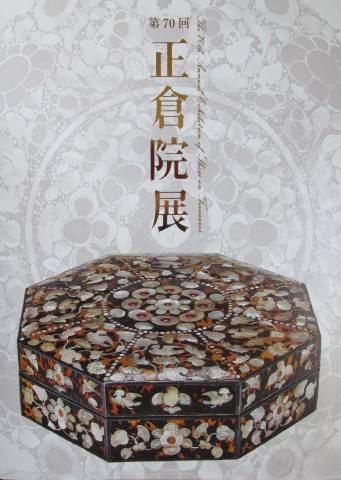

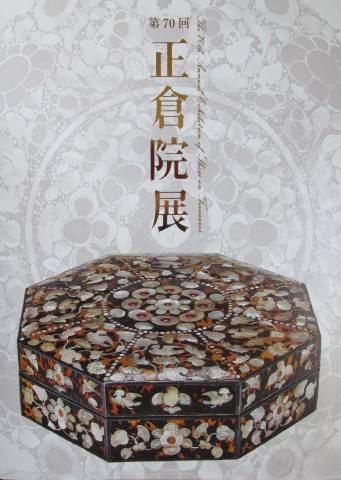

まずは、奈良国立博物館で恒例となっている「正倉院展」を訪れました。

中金堂を眺めつつ興福寺境内を横切って、奈良公園に入るとこの案内板があります。

今年で「正倉院展」も第70回を迎えました。 11月12日(月)まであとわずかです。

これは会場を出てから撮った建物の外観ですが、10月31日の11時30分頃に入場待ちした時とほぼ同じ位の待ち行列の状態でした。

正倉院展に来る度に思うことは、大凡その回に公開される展示品のなかで、一般観覧者にとって鑑賞のハイライトになる御物は公開のPRチラシやこの建物壁面に掲示された展覧会案内パネルなどで人目を惹きつけるように使われているということです。

会場内は撮影禁止ですので、逆にこれらパネルを利用して、少し印象をご紹介します。

このパネルの左端の御物は 「玳瑁螺鈿八角箱」

これは 今年の正倉院展の図録 です。この八角箱(献物箱)が図録の表紙を飾っています。この表紙の様な視点で見ることになります。蓋は印籠蓋造りです。木製の箱の裏底を除いて、外面に玳瑁が貼られていて、唐花文、蓮華、鳥などの形が刳り抜かれて、そこに螺鈿細工でそれらの文様が表されて、象嵌されています。螺鈿にはヤコウガイが使われ、線刻されています。花心と花弁の中央には琥珀が象嵌されています。尚、明治28年(1895)に大がかりな修復が行われた結果の作品を鑑賞していることになるそうです。

(資料1)

もう一つが、やはりこのパネルの右端に採りあげられている 「平螺鈿背八角鏡」 (北倉)です。

鏡体は白銅製で鋳造品。鏡は外形が八弁に象られた八花鏡の形式です。鏡の背面にヤコウガイを用いた螺鈿細工が施されています。赤と金で彩色した上に琥珀を伏せ、地には白・青・緑などのトルコ石の細片が散りばめられているという作品です。この御物、寬喜2年(1230)に盗難に遭い大きく破損していたそうです。それを明治28年(1895)に修理が行われたとか。 (資料1)

この八角鏡は街灯に取り付けた幟やポスターでもPRに活用されています。

このパネルで使われているのは、「 沈香木画箱 (じんこうもくがのはこ) 」(中倉:献物箱)と「 犀角如意 (さいかくのにょい) 」(南倉)です。また、上掲とこのパネルに見られる小鳥のような形のものは、残欠として残っている「 楽舞用のかぶりもののかざり金具 」の意匠の中のものです。

図録の解説によりますと、 木画とは 「シタン(紫檀)・コクタン(黒檀)・カリン(花櫚)などの木地に木・竹・牙・角類などの色調の異なる材を寄木細工風に組み合わせて象嵌し、文様を表す技法」だそうです。箱の各面にはシタンの薄板を貼った長方形の帯で内区と外区が区分され、内区・外区に沈香の薄板が貼ってあるそうです。内区には、象牙、緑に染めた鹿の角、シタン、ツゲが用いられた木画が描かれています。この図柄が小さくて見づらかったのが少し残念でした。会場には木画部分を拡大したパネルが補助として展示されていました。

如意とは 、「僧侶が威儀を正すため。儀式の時などに手に持つ仏具」(資料1)のことです。奈良時代には、柄の先端に湾曲する撥形(ばちがた)の部分(掌と呼ばれる)を表すの一般的で、ここに犀の角が使われているそうです。 (資料1)

PRチラシの裏面から引用します。上掲のパネルと重複しますが、こちらが見やすいでしょう。

上段の左端は、日本で作られた三彩陶器製の鼓の胴、 「磁鼓」 (南倉)です。併せて「 鼓皮残欠 (つつみに張る革)」も並べて展示されています。その右隣は「 繍線鞋 ( ぬいのせんがい :刺繍かざりのくつ)」(北倉)です。褪色していますが8世紀の紅花染めの絹製品が現存するのです。すごいですね。

下段の左端は「 白銅剪子 ( はくどうのせんし :灯明の芯切ばさみ)」(南倉)です。うまく考えてあるなと思うのは、この写真では見づらいですが、刃部に半輪形の金具が付けてあるのです。刃がかみ合うと刃を底として円形ができ、切り取られた残片が落ちない工夫がなされているのです。

その右隣りは「 新羅琴 (しらぎごと) 」で十二絃で「箏 (そう) 」に分類される絃楽器です。羊耳形の緒留めを備えるという特徴があります。緒留めとは絃を繋いだ緒を固定する部分のことです。この写真では、小さな琴に見えますが、実際は全長154.2cm、幅(上方)30.6cm、羊耳形幅37.0cmという大きさです。右端の犀角如意は長58.0cm、掌の幅5.9cmです。 (資料1)

おもしろいと思ったのは、 20枚の銅製の匙が重ねて束ねたまま で、また貝製の匙が5枚並べて展示されていたり、「 佐波理加盤 ( さはりのかばん :かさね鋺)」が9口の鋺を入れ子式に重ねたままで展示されていたことです。これらは南倉の保管品です。

正倉院展のことはここまでにとどめ、会場を出た後、まずは久々に東大寺の境内に足を向けてました。大仏殿の全景、鏡池の紅葉、仁王像などを見たかったのです。

「南大門」 を見上げて、まずはそのままスルーして、大仏殿へ。

真っ直ぐに「中門」に向かい、柵のところから大仏殿を正面に眺めました。

一重寄棟造で、裳階屋根付きです。裳階屋根があるので一見二階建てに見えます。本瓦葺きです。

大仏殿は創建時には横幅11間(けん、86m)の大きさだった そうですが、2度にわたり焼失しています。江戸期に再建された時(宝永6年=1709年)には創建当時のような柱材の調達ができないということで、 横幅7間(57m)の規模になった そうです。それが現在の大仏殿です。奥行きは50.3m、高さ37.5m。国宝に指定されています。 (資料2,3)

大屋根の金色の鴟尾には鳥が舞っていました。

八角灯籠の先に、 「正面唐破風」 が見えます。今回はこれに的を絞ってみました。

この唐破風は江戸時代の再建の時に初めて取り付けられたそうです 。創建時と鎌倉時代の再建においては無かったとか。

唐破風の屋根は銅板葺きです 。屋根の頂上正面に獅子口が見え、経の巻と綾筋の下に菊紋がレリーフされています。

唐破風の兎毛通の形状はシンプルですが、中央に種字(梵字)が刻まれています。

その後の大瓶束の両側は草花文様の透かし彫り彫刻が施されています。

これが 「観相窓」 と称される扉です。 この観相窓は大晦日から元旦にかけて開かれる のです。すると、大仏尊像の顔がその窓を通して、外から拝することができるという次第です。 (資料2)

朱色の中門には二天像が祀られています。 (資料4)

中門は重文に指定されていて、享保元年(1716)頃の建立と推定されているとか。

大仏殿に向かって右(東)側には、 「兜跋毘沙門天像」(多聞天) です。

左(西)側は 「持国天像」 です。

大仏殿を眺めることに気持ちが動き、ついついこの二天像を見落としてしまいがちです。

大仏殿の南東側にあるのが 「鏡池」 です。

参道傍の池端に立つ 石灯籠

参道傍の池端に立つ 石灯籠

石灯籠の火袋にレリーフされた像。右は色調補正してみた画像です。

天女像が彫られているのでしょうか。

火袋から垣間見た鏡池の紅葉です。

鏡池の中島。島には 「厳島神社」 が祀られています。

鏡池の東方向の景色。10月31日時点の紅葉度合です。

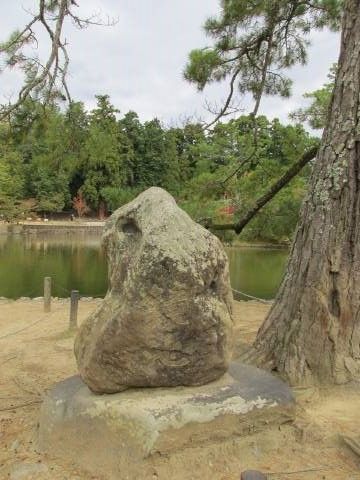

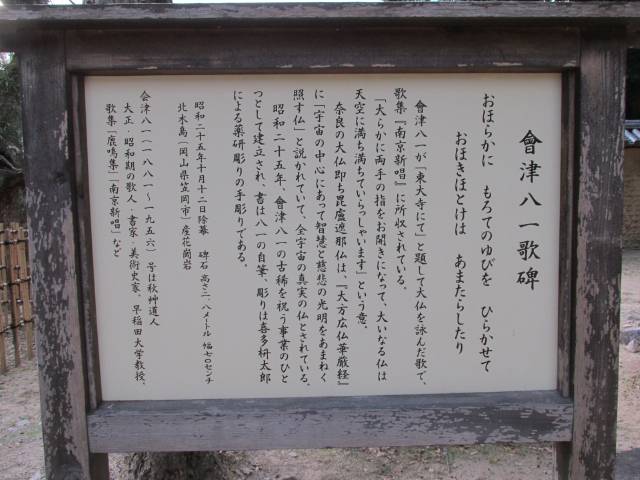

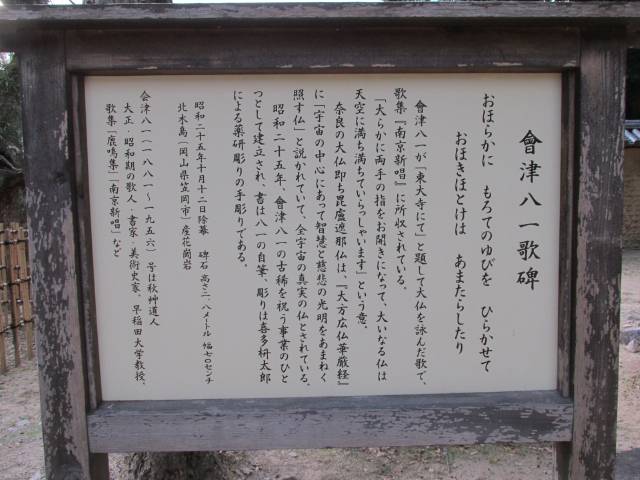

鏡池から参道をはさみ、西側には 「勧学院」 があり、築地塀の手前に参道に面して大きな歌碑が建立されています。「 會津八一歌碑 」です。

おほらかに もろてのゆびを ひらかせて

おほきほとけは あまたらしたり

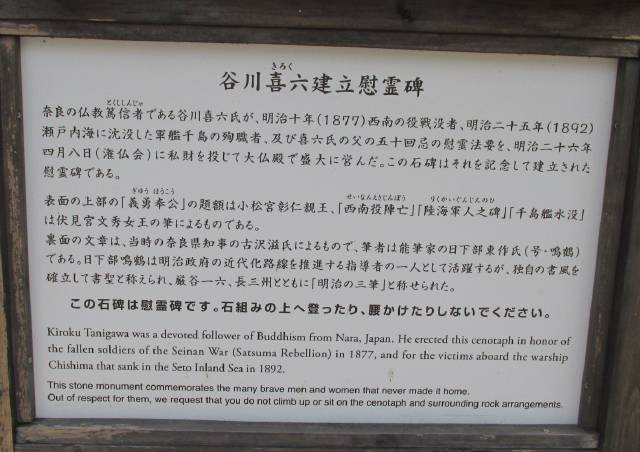

歌碑の南側、勧学院の表門に近いところに、もう一つ大きな碑が建立され竹垣で囲われています。

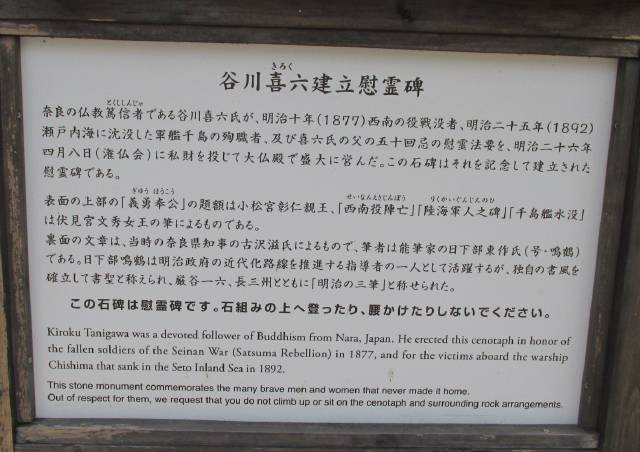

明治26年(1993)に奈良の谷川喜六氏が私財を投じて大仏殿で法要を営むとともに、 慰霊碑 として建立されたものだそうです。

南大門に戻ります。

南大門の大仏殿側には、 石像の獅子が一対 置かれています。

鎌倉時代の作で、東は180.5cm、西が160.0cmの大きさです。

そして、南大門の正面側に戻れば、かの有名な 金剛力士像 です。木造、彩色。

大仏殿に向かい、 左側(西)に阿形、右側(東)に吽形 の二躯が屹立しています。

建仁3年(1203)に運慶と快慶が力を合わせて製作したと言われています。鎌倉時代の仁王像の典型的遺品であり、その後長らくこの像が仁王像を造立する手本となります。 (資料5)

阿形は836.3cm、吽形は842.3cmという巨大さです。 (資料5)

大仏殿交差点の南西側に残る 「鴎外の門」の傍、南西にある池の景色 です。

再び奈良国立博物館の傍を通り、奈良公園を抜けて、興福寺中金堂の拝観に向かいます。

つづく

参照資料

1) 『第70回 正倉院展』図録

2) 大仏殿 :「東大寺」

3) 神社・寺-御朱印めぐりサイト一覧 :「神社・寺-御朱印めぐり.com」

東大寺大仏殿 「東大寺・御朱印」サイトページ

4) 東大寺中門 :「奈良県」

5) 『図説 仏像巡礼事典 新訂版』 久野健[編] 山川出版社

補遺

東大寺 ホームページ

東大寺盧舎那仏像 :ウィキペディア

東大寺中門】大仏殿の正面に設けられた江戸時代の立派な楼門 :「奈良まちあるき風景紀行」

奈良公園 ホームページ

新潟市會津八一記念館

會津八一とは

東京国立博物館「運慶」展 第2章「運慶の彫刻 ― その独創性」 :YouTube

神奈川県立金沢文庫 特別展「運慶―鎌倉幕府と霊験伝説―」2018/01/26 Fri .:YouTube

仏師「運慶」とは。仏像一覧と慶派仏師系図・運慶年表 :「ART IROIRO」

特別展 快慶 :「奈良国立博物館」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

観照&探訪 奈良散策 -2 興福寺中金堂と諸堂の眺め へ

JR奈良駅に降り立ち、三条通の緩やかな坂道を東に歩みます。 猿沢池を眺めて、通りの北側の興福寺の石段を上ります 。興福寺のこの秋は、境内の景色が大きく変化したところです。

「中金堂」の落慶に関わる諸行事が行われ、

「中金堂」の落慶に関わる諸行事が行われ、10月20日から一般公開が始まっているからです。境内にはこの立て看板が置かれています。

石段を上りきり、 南円堂の前で右折して、五重塔方向へ進むときに、「中金堂」の全容が見えました 。

まずは、奈良国立博物館で恒例となっている「正倉院展」を訪れました。

中金堂を眺めつつ興福寺境内を横切って、奈良公園に入るとこの案内板があります。

今年で「正倉院展」も第70回を迎えました。 11月12日(月)まであとわずかです。

これは会場を出てから撮った建物の外観ですが、10月31日の11時30分頃に入場待ちした時とほぼ同じ位の待ち行列の状態でした。

正倉院展に来る度に思うことは、大凡その回に公開される展示品のなかで、一般観覧者にとって鑑賞のハイライトになる御物は公開のPRチラシやこの建物壁面に掲示された展覧会案内パネルなどで人目を惹きつけるように使われているということです。

会場内は撮影禁止ですので、逆にこれらパネルを利用して、少し印象をご紹介します。

このパネルの左端の御物は 「玳瑁螺鈿八角箱」

これは 今年の正倉院展の図録 です。この八角箱(献物箱)が図録の表紙を飾っています。この表紙の様な視点で見ることになります。蓋は印籠蓋造りです。木製の箱の裏底を除いて、外面に玳瑁が貼られていて、唐花文、蓮華、鳥などの形が刳り抜かれて、そこに螺鈿細工でそれらの文様が表されて、象嵌されています。螺鈿にはヤコウガイが使われ、線刻されています。花心と花弁の中央には琥珀が象嵌されています。尚、明治28年(1895)に大がかりな修復が行われた結果の作品を鑑賞していることになるそうです。

(資料1)

もう一つが、やはりこのパネルの右端に採りあげられている 「平螺鈿背八角鏡」 (北倉)です。

鏡体は白銅製で鋳造品。鏡は外形が八弁に象られた八花鏡の形式です。鏡の背面にヤコウガイを用いた螺鈿細工が施されています。赤と金で彩色した上に琥珀を伏せ、地には白・青・緑などのトルコ石の細片が散りばめられているという作品です。この御物、寬喜2年(1230)に盗難に遭い大きく破損していたそうです。それを明治28年(1895)に修理が行われたとか。 (資料1)

この八角鏡は街灯に取り付けた幟やポスターでもPRに活用されています。

このパネルで使われているのは、「 沈香木画箱 (じんこうもくがのはこ) 」(中倉:献物箱)と「 犀角如意 (さいかくのにょい) 」(南倉)です。また、上掲とこのパネルに見られる小鳥のような形のものは、残欠として残っている「 楽舞用のかぶりもののかざり金具 」の意匠の中のものです。

図録の解説によりますと、 木画とは 「シタン(紫檀)・コクタン(黒檀)・カリン(花櫚)などの木地に木・竹・牙・角類などの色調の異なる材を寄木細工風に組み合わせて象嵌し、文様を表す技法」だそうです。箱の各面にはシタンの薄板を貼った長方形の帯で内区と外区が区分され、内区・外区に沈香の薄板が貼ってあるそうです。内区には、象牙、緑に染めた鹿の角、シタン、ツゲが用いられた木画が描かれています。この図柄が小さくて見づらかったのが少し残念でした。会場には木画部分を拡大したパネルが補助として展示されていました。

如意とは 、「僧侶が威儀を正すため。儀式の時などに手に持つ仏具」(資料1)のことです。奈良時代には、柄の先端に湾曲する撥形(ばちがた)の部分(掌と呼ばれる)を表すの一般的で、ここに犀の角が使われているそうです。 (資料1)

PRチラシの裏面から引用します。上掲のパネルと重複しますが、こちらが見やすいでしょう。

上段の左端は、日本で作られた三彩陶器製の鼓の胴、 「磁鼓」 (南倉)です。併せて「 鼓皮残欠 (つつみに張る革)」も並べて展示されています。その右隣は「 繍線鞋 ( ぬいのせんがい :刺繍かざりのくつ)」(北倉)です。褪色していますが8世紀の紅花染めの絹製品が現存するのです。すごいですね。

下段の左端は「 白銅剪子 ( はくどうのせんし :灯明の芯切ばさみ)」(南倉)です。うまく考えてあるなと思うのは、この写真では見づらいですが、刃部に半輪形の金具が付けてあるのです。刃がかみ合うと刃を底として円形ができ、切り取られた残片が落ちない工夫がなされているのです。

その右隣りは「 新羅琴 (しらぎごと) 」で十二絃で「箏 (そう) 」に分類される絃楽器です。羊耳形の緒留めを備えるという特徴があります。緒留めとは絃を繋いだ緒を固定する部分のことです。この写真では、小さな琴に見えますが、実際は全長154.2cm、幅(上方)30.6cm、羊耳形幅37.0cmという大きさです。右端の犀角如意は長58.0cm、掌の幅5.9cmです。 (資料1)

おもしろいと思ったのは、 20枚の銅製の匙が重ねて束ねたまま で、また貝製の匙が5枚並べて展示されていたり、「 佐波理加盤 ( さはりのかばん :かさね鋺)」が9口の鋺を入れ子式に重ねたままで展示されていたことです。これらは南倉の保管品です。

正倉院展のことはここまでにとどめ、会場を出た後、まずは久々に東大寺の境内に足を向けてました。大仏殿の全景、鏡池の紅葉、仁王像などを見たかったのです。

「南大門」 を見上げて、まずはそのままスルーして、大仏殿へ。

真っ直ぐに「中門」に向かい、柵のところから大仏殿を正面に眺めました。

一重寄棟造で、裳階屋根付きです。裳階屋根があるので一見二階建てに見えます。本瓦葺きです。

大仏殿は創建時には横幅11間(けん、86m)の大きさだった そうですが、2度にわたり焼失しています。江戸期に再建された時(宝永6年=1709年)には創建当時のような柱材の調達ができないということで、 横幅7間(57m)の規模になった そうです。それが現在の大仏殿です。奥行きは50.3m、高さ37.5m。国宝に指定されています。 (資料2,3)

大屋根の金色の鴟尾には鳥が舞っていました。

八角灯籠の先に、 「正面唐破風」 が見えます。今回はこれに的を絞ってみました。

この唐破風は江戸時代の再建の時に初めて取り付けられたそうです 。創建時と鎌倉時代の再建においては無かったとか。

唐破風の屋根は銅板葺きです 。屋根の頂上正面に獅子口が見え、経の巻と綾筋の下に菊紋がレリーフされています。

唐破風の兎毛通の形状はシンプルですが、中央に種字(梵字)が刻まれています。

その後の大瓶束の両側は草花文様の透かし彫り彫刻が施されています。

これが 「観相窓」 と称される扉です。 この観相窓は大晦日から元旦にかけて開かれる のです。すると、大仏尊像の顔がその窓を通して、外から拝することができるという次第です。 (資料2)

朱色の中門には二天像が祀られています。 (資料4)

中門は重文に指定されていて、享保元年(1716)頃の建立と推定されているとか。

大仏殿に向かって右(東)側には、 「兜跋毘沙門天像」(多聞天) です。

左(西)側は 「持国天像」 です。

大仏殿を眺めることに気持ちが動き、ついついこの二天像を見落としてしまいがちです。

大仏殿の南東側にあるのが 「鏡池」 です。

参道傍の池端に立つ 石灯籠

参道傍の池端に立つ 石灯籠

石灯籠の火袋にレリーフされた像。右は色調補正してみた画像です。

天女像が彫られているのでしょうか。

火袋から垣間見た鏡池の紅葉です。

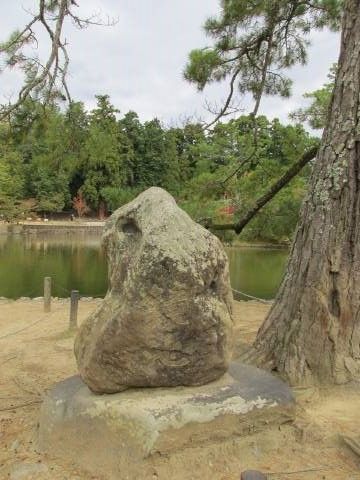

鏡池の中島。島には 「厳島神社」 が祀られています。

鏡池の東方向の景色。10月31日時点の紅葉度合です。

鏡池から参道をはさみ、西側には 「勧学院」 があり、築地塀の手前に参道に面して大きな歌碑が建立されています。「 會津八一歌碑 」です。

おほらかに もろてのゆびを ひらかせて

おほきほとけは あまたらしたり

歌碑の南側、勧学院の表門に近いところに、もう一つ大きな碑が建立され竹垣で囲われています。

明治26年(1993)に奈良の谷川喜六氏が私財を投じて大仏殿で法要を営むとともに、 慰霊碑 として建立されたものだそうです。

南大門に戻ります。

南大門の大仏殿側には、 石像の獅子が一対 置かれています。

鎌倉時代の作で、東は180.5cm、西が160.0cmの大きさです。

そして、南大門の正面側に戻れば、かの有名な 金剛力士像 です。木造、彩色。

大仏殿に向かい、 左側(西)に阿形、右側(東)に吽形 の二躯が屹立しています。

建仁3年(1203)に運慶と快慶が力を合わせて製作したと言われています。鎌倉時代の仁王像の典型的遺品であり、その後長らくこの像が仁王像を造立する手本となります。 (資料5)

阿形は836.3cm、吽形は842.3cmという巨大さです。 (資料5)

大仏殿交差点の南西側に残る 「鴎外の門」の傍、南西にある池の景色 です。

再び奈良国立博物館の傍を通り、奈良公園を抜けて、興福寺中金堂の拝観に向かいます。

つづく

参照資料

1) 『第70回 正倉院展』図録

2) 大仏殿 :「東大寺」

3) 神社・寺-御朱印めぐりサイト一覧 :「神社・寺-御朱印めぐり.com」

東大寺大仏殿 「東大寺・御朱印」サイトページ

4) 東大寺中門 :「奈良県」

5) 『図説 仏像巡礼事典 新訂版』 久野健[編] 山川出版社

補遺

東大寺 ホームページ

東大寺盧舎那仏像 :ウィキペディア

東大寺中門】大仏殿の正面に設けられた江戸時代の立派な楼門 :「奈良まちあるき風景紀行」

奈良公園 ホームページ

新潟市會津八一記念館

會津八一とは

東京国立博物館「運慶」展 第2章「運慶の彫刻 ― その独創性」 :YouTube

神奈川県立金沢文庫 特別展「運慶―鎌倉幕府と霊験伝説―」2018/01/26 Fri .:YouTube

仏師「運慶」とは。仏像一覧と慶派仏師系図・運慶年表 :「ART IROIRO」

特別展 快慶 :「奈良国立博物館」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません。

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

観照&探訪 奈良散策 -2 興福寺中金堂と諸堂の眺め へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.16

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.15

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.14 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.