PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 & 探訪

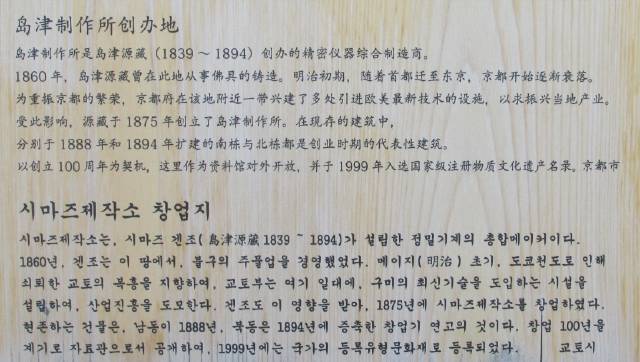

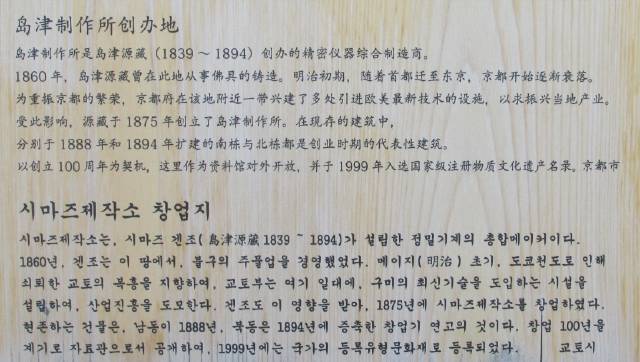

高瀬川一之船入の傍 に日本銀行京都支店の通用門があります。この門のすぐ北に「 島津製作所創業の地 」という駒札が立っています。京都支店のビルに隣接して「 島津製作所創業記念資料館 」として創業地の建物が運営・保存されています。

創業地の庭の 塀越し見える桜 が満開で見頃でした。

駒札

島津製作所は、島津源蔵がこの地に創業し、精密機械の総合メーカーとして発展しています。

現存する建物は明治中期の建築 で、1919年まで本店兼住居となっていたそうです。創業100周年を機に資料館として公開されました。 1999年(平成11)に国の「登録有形文化財」に登録されています 。

資料館の前を通り、二条通で右折します。

二条大橋から 、左岸で満開の桜を楽しめます。

鴨川沿いに流れる疏水にかかる桜 が満開です。

川端通を横断し、東側の歩道から 鴨川堤遊歩道沿いの桜

三条通を東にそして神宮道を南に進むというのもありきたりなので、さらに人通りの少ないルートを久しぶりに歩くことにしました。普段、歩く事の無い道を巡って行こう・・・。

そこでふと思い浮かんだのが、久しぶりに大将軍神社を訪れて、ジグザグと道を知恩院に向かおうか・・・・・です。 裏道伝いに目的地に向かうことに 。

三条川端通の信号機を1番とすると、手許の地図では5番目の信号機となる交差点で、三条通を横断し南へ向かいます。

数十mで、 大将軍神社の西の石鳥居 が見えます。

境内の大きな桜の木が、神社境内の南側の空地に大きく迫り出して満開でした。

石鳥居を潜ると、左側に手水舎があります。「 御水屋 」の木札が掲げてあります。

まずは本殿に参りましょう。

北東方向に 本殿 が位置します。銅葺唐破風の 拝所 が重厚な感じです。

南東側から眺めた社殿

中門、瑞垣の囲まれた本殿自体はあまりよく見えませんが、流れ造で銅葺き屋根です。

祭神は素戔嗚尊 (すさのおのみこと) を主神とし、相殿として関白藤原兼家を祀るそうです。

平安京が造営されたとき、大内裏を鎮護するために 都の四方四隅に大将軍神社が設けられた と言います。 ここは東南隅に祀られた大将軍神社 です。三条口という要地にあたり、邪霊が都に侵入するのを防ぐという意味で重要視された神社だと言います。 (駒札より)

西側の石鳥居傍に設置された 駒札

脇道にそれます。

まず、大将軍とは?

「陰陽道の西方の星、太白の精で、四方を正すことをつかさどり、3年ごとに移動して12年で一巡する」 (資料1) 。太白とは金星のことです。同趣旨ですが、「陰陽道の八将軍の一。金星の精。3年ごとに北・東・南・西の順に移動するので三年塞 (さんねんふさがり) といってこの神の住する方位を3年ずつ忌む。」 (『大辞林』三省堂) という説明もあります。

それでは、残りの三方三隅とはどこか?

北 大将軍八神社 上京区西町 一条通御前西入ルにあり南面。大内裏の西北角になる

南 藤森神社境内の大将軍社 伏見区深草鳥居崎町

西 西賀茂大将軍神社 北区西賀茂角社町 神光院西南にあり別称・須美社 (資料1)

元に戻ります。

唐破風屋根の獅子口 。神紋がレリーフされ、足元(鰭)は波濤文です。

兎の毛通 は左右対称の波形意匠のようです。 その奥に見える束 の両側には波濤文様の装飾彫刻が見えます。 その下の蟇股 は龍像の透かし彫りです。

木鼻 は左右方向に象、正面に獅子が深い彫りで造形され、玉眼入り。

蟇股とともに木鼻も見応えがある彫り物です。

境内を巡ってみましょう。

北隣りには境内社の一つ「 荒熊稲荷社 」が祀られています。かなり以前に一度訪れていました。

記憶とは違うので、おや?と感じました。そのため、ネット検索で少し調べてみました。

この境内社が真新しいのは、2017年(平成29)10月の台風21号により、根元から倒れたエノキの直撃を受け、神社が倒壊したために、再建された結果でした。2018年12月に復旧を終えたと言います。 (資料2,3)

本殿にむかって左(西)側には 神馬舎 、その左に 社庫 が並んでいます。

神馬

を何とか撮れました。

神馬

を何とか撮れました。

本殿の右(東)側には、「 隼社 」と記された提灯が吊された社があります。

正面の菱格子扉越しに拝見しました。

隼社の南側に 神馬の銅像

が奉納されています。

隼社の南側に 神馬の銅像

が奉納されています。

境内の中央に 拝殿 があります。右側方向に社殿、拝殿の先に荒熊稲荷社が見えます。

この拝殿もまた、2018年8月台風20号により、高さ約15mのモチノキが倒れ拝殿直撃して押しつぶしたと言います。 (資料2,3) その拝殿が再建された(2019年秋)のです。

境内の 東側にも石鳥居 があり、その石鳥居の南側に境内社として「 天満宮 」が祀られています。

天満宮の石鳥居の右手前に、 「東三条社」と刻された石標 が立っています。

平安時代にはこのあたりに藤原兼家邸(東三条殿)が建てられていた と言います。そして藤原兼家の息子・ 道長が東三条殿の地に、父親の神像画を合祀し、東三条社を鎮守とした そうです。しかし、応仁の乱で東三条殿は焼失してしまったのです。その跡に「天満宮」が建てられ今日に至ります。今はこの石標「東三条社」がその名跡を留めるばかりです。 (資料4,駒札より)

さらにその南隣りには「 白龍弁財天社 」が祀られています。

大将軍神社の東の石鳥居を出た後、南に少し下り、最初の辻で左折して、 古川町商店街の通りを南に進み ます。この通りは白川畔に至ります。

白川端 を南に進むと、 知恩院総門前の石橋 が見えます。この景色の先に見える橋です。

知恩院総門を通り抜け、華頂道を東に 。正面に遠望するのは知恩院の黒門です。

華頂道の両側には塔頭と華頂学園の学舎が並んでいます。

学舎の西側に 「得浄明院」の山門と北に向かう参道 があります。目に止まったのは門の右前に咲く 桜と小祠 です。 お地蔵さまを祀る小さなお堂 です。

以前に得浄明院を訪れていますが、その時にはこの小祠の存在に気づいていませんでした。

学舎の東隣は道路から少し北奥に下がって山門が見える「 先求院 」です。 道路の傍の石仏 に目が止まりました。

石造観音菩薩立像

と

石造観音菩薩立像

と

お地蔵さま

です。

お地蔵さま

です。

左の石仏は螺髪の頭部のようですので如来形ですが、涎掛けを付けてあります。お地蔵さまと見做されているのでしょう。

華頂道は南北方向の神宮道と交差します。突き当たりが知恩院の黒門です。

これでご紹介の一区切りとします。

ご覧いただきありがとうございます。

次は黒門から入り、知恩院境内を巡ります。

お目当ては、境内の桜と9年間に及ぶ大修理が終わり落慶を迎える段階に至った御影堂です。久しぶりに御影堂の全容を眺めたいと思った次第です。

4月13日に御影堂の落慶法要を迎える予定でしたが、新型コロナウイルス感染の影響で、法要は中止となったとか。

参照資料

1) 『続・京都史跡事典』 石田孝喜著 新人物往来社 p126-127

2) 大将軍神社(東三條社) 鵺の森 2018/9/28 :「ガイドブックに載らない京都」

3) 2年連続で台風被害、氏子や住民支援で再建へ 京都・大将軍神社 :「京都新聞」

4) 大将軍神社 :「京都通百科事典」

補遺

大将軍八神社 :ウィキペディア

藤森神社 ホームページ

大将軍神社(京都市北区) :ウィキペディア

東三条殿 東西の対 :「寝殿造の歴史」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

探訪 [再録] 2013年京の冬の旅 -2 得浄明院・知恩院三門

高瀬川一之船入の傍 に日本銀行京都支店の通用門があります。この門のすぐ北に「 島津製作所創業の地 」という駒札が立っています。京都支店のビルに隣接して「 島津製作所創業記念資料館 」として創業地の建物が運営・保存されています。

創業地の庭の 塀越し見える桜 が満開で見頃でした。

駒札

島津製作所は、島津源蔵がこの地に創業し、精密機械の総合メーカーとして発展しています。

現存する建物は明治中期の建築 で、1919年まで本店兼住居となっていたそうです。創業100周年を機に資料館として公開されました。 1999年(平成11)に国の「登録有形文化財」に登録されています 。

資料館の前を通り、二条通で右折します。

二条大橋から 、左岸で満開の桜を楽しめます。

鴨川沿いに流れる疏水にかかる桜 が満開です。

川端通を横断し、東側の歩道から 鴨川堤遊歩道沿いの桜

三条通を東にそして神宮道を南に進むというのもありきたりなので、さらに人通りの少ないルートを久しぶりに歩くことにしました。普段、歩く事の無い道を巡って行こう・・・。

そこでふと思い浮かんだのが、久しぶりに大将軍神社を訪れて、ジグザグと道を知恩院に向かおうか・・・・・です。 裏道伝いに目的地に向かうことに 。

三条川端通の信号機を1番とすると、手許の地図では5番目の信号機となる交差点で、三条通を横断し南へ向かいます。

数十mで、 大将軍神社の西の石鳥居 が見えます。

境内の大きな桜の木が、神社境内の南側の空地に大きく迫り出して満開でした。

石鳥居を潜ると、左側に手水舎があります。「 御水屋 」の木札が掲げてあります。

まずは本殿に参りましょう。

北東方向に 本殿 が位置します。銅葺唐破風の 拝所 が重厚な感じです。

南東側から眺めた社殿

中門、瑞垣の囲まれた本殿自体はあまりよく見えませんが、流れ造で銅葺き屋根です。

祭神は素戔嗚尊 (すさのおのみこと) を主神とし、相殿として関白藤原兼家を祀るそうです。

平安京が造営されたとき、大内裏を鎮護するために 都の四方四隅に大将軍神社が設けられた と言います。 ここは東南隅に祀られた大将軍神社 です。三条口という要地にあたり、邪霊が都に侵入するのを防ぐという意味で重要視された神社だと言います。 (駒札より)

西側の石鳥居傍に設置された 駒札

脇道にそれます。

まず、大将軍とは?

「陰陽道の西方の星、太白の精で、四方を正すことをつかさどり、3年ごとに移動して12年で一巡する」 (資料1) 。太白とは金星のことです。同趣旨ですが、「陰陽道の八将軍の一。金星の精。3年ごとに北・東・南・西の順に移動するので三年塞 (さんねんふさがり) といってこの神の住する方位を3年ずつ忌む。」 (『大辞林』三省堂) という説明もあります。

それでは、残りの三方三隅とはどこか?

北 大将軍八神社 上京区西町 一条通御前西入ルにあり南面。大内裏の西北角になる

南 藤森神社境内の大将軍社 伏見区深草鳥居崎町

西 西賀茂大将軍神社 北区西賀茂角社町 神光院西南にあり別称・須美社 (資料1)

元に戻ります。

唐破風屋根の獅子口 。神紋がレリーフされ、足元(鰭)は波濤文です。

兎の毛通 は左右対称の波形意匠のようです。 その奥に見える束 の両側には波濤文様の装飾彫刻が見えます。 その下の蟇股 は龍像の透かし彫りです。

木鼻 は左右方向に象、正面に獅子が深い彫りで造形され、玉眼入り。

蟇股とともに木鼻も見応えがある彫り物です。

境内を巡ってみましょう。

北隣りには境内社の一つ「 荒熊稲荷社 」が祀られています。かなり以前に一度訪れていました。

記憶とは違うので、おや?と感じました。そのため、ネット検索で少し調べてみました。

この境内社が真新しいのは、2017年(平成29)10月の台風21号により、根元から倒れたエノキの直撃を受け、神社が倒壊したために、再建された結果でした。2018年12月に復旧を終えたと言います。 (資料2,3)

本殿にむかって左(西)側には 神馬舎 、その左に 社庫 が並んでいます。

神馬

を何とか撮れました。

神馬

を何とか撮れました。

本殿の右(東)側には、「 隼社 」と記された提灯が吊された社があります。

正面の菱格子扉越しに拝見しました。

隼社の南側に 神馬の銅像

が奉納されています。

隼社の南側に 神馬の銅像

が奉納されています。

境内の中央に 拝殿 があります。右側方向に社殿、拝殿の先に荒熊稲荷社が見えます。

この拝殿もまた、2018年8月台風20号により、高さ約15mのモチノキが倒れ拝殿直撃して押しつぶしたと言います。 (資料2,3) その拝殿が再建された(2019年秋)のです。

境内の 東側にも石鳥居 があり、その石鳥居の南側に境内社として「 天満宮 」が祀られています。

天満宮の石鳥居の右手前に、 「東三条社」と刻された石標 が立っています。

平安時代にはこのあたりに藤原兼家邸(東三条殿)が建てられていた と言います。そして藤原兼家の息子・ 道長が東三条殿の地に、父親の神像画を合祀し、東三条社を鎮守とした そうです。しかし、応仁の乱で東三条殿は焼失してしまったのです。その跡に「天満宮」が建てられ今日に至ります。今はこの石標「東三条社」がその名跡を留めるばかりです。 (資料4,駒札より)

さらにその南隣りには「 白龍弁財天社 」が祀られています。

大将軍神社の東の石鳥居を出た後、南に少し下り、最初の辻で左折して、 古川町商店街の通りを南に進み ます。この通りは白川畔に至ります。

白川端 を南に進むと、 知恩院総門前の石橋 が見えます。この景色の先に見える橋です。

知恩院総門を通り抜け、華頂道を東に 。正面に遠望するのは知恩院の黒門です。

華頂道の両側には塔頭と華頂学園の学舎が並んでいます。

学舎の西側に 「得浄明院」の山門と北に向かう参道 があります。目に止まったのは門の右前に咲く 桜と小祠 です。 お地蔵さまを祀る小さなお堂 です。

以前に得浄明院を訪れていますが、その時にはこの小祠の存在に気づいていませんでした。

学舎の東隣は道路から少し北奥に下がって山門が見える「 先求院 」です。 道路の傍の石仏 に目が止まりました。

石造観音菩薩立像

と

石造観音菩薩立像

と お地蔵さま

です。

お地蔵さま

です。左の石仏は螺髪の頭部のようですので如来形ですが、涎掛けを付けてあります。お地蔵さまと見做されているのでしょう。

華頂道は南北方向の神宮道と交差します。突き当たりが知恩院の黒門です。

これでご紹介の一区切りとします。

ご覧いただきありがとうございます。

次は黒門から入り、知恩院境内を巡ります。

お目当ては、境内の桜と9年間に及ぶ大修理が終わり落慶を迎える段階に至った御影堂です。久しぶりに御影堂の全容を眺めたいと思った次第です。

4月13日に御影堂の落慶法要を迎える予定でしたが、新型コロナウイルス感染の影響で、法要は中止となったとか。

参照資料

1) 『続・京都史跡事典』 石田孝喜著 新人物往来社 p126-127

2) 大将軍神社(東三條社) 鵺の森 2018/9/28 :「ガイドブックに載らない京都」

3) 2年連続で台風被害、氏子や住民支援で再建へ 京都・大将軍神社 :「京都新聞」

4) 大将軍神社 :「京都通百科事典」

補遺

大将軍八神社 :ウィキペディア

藤森神社 ホームページ

大将軍神社(京都市北区) :ウィキペディア

東三条殿 東西の対 :「寝殿造の歴史」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

こちらもご覧いただけるとうれしいです。

探訪 [再録] 2013年京の冬の旅 -2 得浄明院・知恩院三門

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.16

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.15

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.14 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.