PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照 & 探訪

主屋の西側にある 中庭の 北東隅には 手水鉢 があります。

なぜこの位置にあるのか、私には理解できませんでした。

その傍から 西方向を眺める と、庭の向こう側には土蔵が見えます。

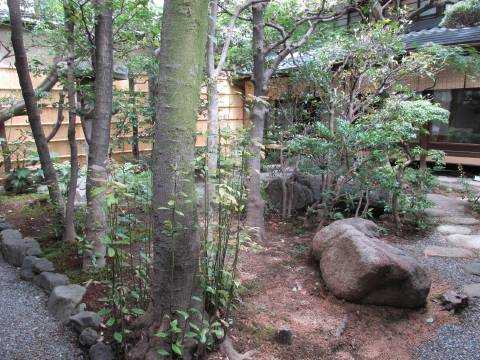

そこから南西~西方向を眺めると 樹木が繁り石灯籠が置かれた中庭 です。

主屋の西側廊下から鍵型に折れて廊下が西側の土蔵につながっているのが見えます。

土蔵に向かう廊下の途中から眺めた 主屋の眺め です。

庭には 織部灯籠 が置かれています。

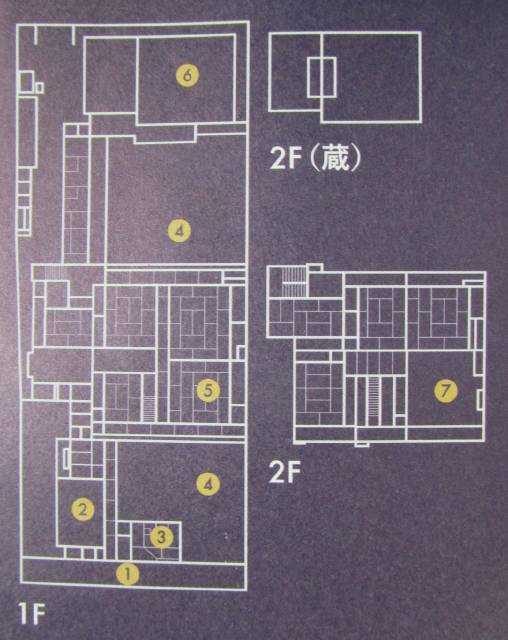

まずは、平面図に番号6が付記された土蔵に向かいます。

まずは、平面図に番号6が付記された土蔵に向かいます。

土蔵の内部 。こちらは「 二十八畳蔵 」です。

中に入って土蔵の1階を見渡した景色 。

なぜか? 土蔵が板敷あるいは瓦(/石)敷ではなく、畳が敷かれていたことによります。

そして気づいたのはここが元は呉服商の蔵だったことです。着物や反物などを保管するのなら不思議ではないと。

リーフレットには、「・・・・・切妻造本葺2階建ての土蔵。道具や建具、行事などで使う衣裳を保存していた」と説明されています。

後で、入口の受付け係の人に尋ねてみると、土蔵の床面は畳が入る高さで作られていて、改造された訳ではないとのことでした。

畳の敷き方がおもしろい。胎蔵界曼荼羅図の各院の区画を連想してしまいます。

階段を上って、土蔵の2階へ

2階に上がった所から 北東側(中庭側)の眺め

2階に上がった所から 北東側(中庭側)の眺め

2階の南東隅からの眺め

土蔵の屋根裏

がそのまま見えます。

土蔵の屋根裏

がそのまま見えます。 土蔵の窓から見下ろした中庭

土蔵の窓から見下ろした中庭

土蔵を出る時に、入口で足元を見下ろすと、 土蔵の内戸の敷居 に工夫が見られます。

敷居は単に溝が彫り込まれているのではなく、小さな車が一列に数多く埋め込まれています。頑丈で重量のある内戸をスムーズに開閉できるようにしてあります。

南隣りにある小さい方の 土蔵の入口 です。こちらは「 十二畳蔵 」です。

こちらの土蔵の 1階の内部 。

2階 に上がり、 階段の傍から眺めた南西方向の景色

階段部分の2階の西端側に設けられたこの囲みの場所 は 何でしょう?

棚板を置いて、段状にして品物を保管する場所でしょうか・・・・・。

2階の東側から南西方向を眺めた景色。 南壁に窓 が設けてあります。

この辺りで土蔵見学を終えて、中庭に戻りました。

中庭に降りて庭を歩み、視点を変えて庭を眺めてみました 。庭を点描します。

庭から眺めた 土蔵の外観と石灯籠

井戸

井戸

石灯籠傍から眺めた主屋

北方向の眺め 東方向の眺め (織部灯籠)

それでは、主屋2階を見学に行きましょう。

つづく

参照資料

*当日入手のリーフレット「京都市指定有形文化財 八竹庵」

*「京都市指定有形文化財 川﨑家住宅」案内銘板

補遺

織部灯籠 :「Web植木屋ドットコム」

織部灯篭 :「卜深庵」(武者小路千家)

土蔵 建築用語集 :「東建コーポレーション」

土蔵 :ウィキペディア

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

スポット探訪&観照 京都・中京 旧川崎家住宅 くろちく「八竹庵」細見 -1 へ

スポット探訪&観照 京都・中京 旧川崎家住宅 くろちく「八竹庵」細見 -2 へ

スポット探訪&観照 京都・中京 旧川崎家住宅 くろちく「八竹庵」細見 -4 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照 & 探訪] カテゴリの最新記事

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.16

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.15

-

探訪&観照 平城京外京(奈良)を歩く -… 2024.05.14 コメント(2)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.