PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 探訪

こちらも、京都駅から一駅の JR嵯峨野線「梅小路京都西」駅 から始めます。

この改札口から出ると、南西方向に

この建物が見えます。

建物に近づくと、 「京都鉄道博物館」 の表示があります。

ロゴは何を表現しているのか 。その形からみて、京都鉄道博物館の建物と梅小路蒸気機関車庫の平面をデザイン化したものと推測します。

白い壁面の背後に少し見えているのは 「旧二条駅舎」 です。

来館者が多い時の為の仮設入館導入路が設けてあり、ガラス面の入口が見えます。

入口を入ると、左側に入場券売機が設置されています。セルフサービス方式です。

これが当日の 入館券

これが当日の 入館券

斜め右方向に進むと、まず目に飛び込んでくるのが、

「C6226」の銘板 が正面に付いている 大型高速旅客用蒸気機関車「C62形26号機」

「1948(昭和23)年から1949(昭和24)年にかけて49両が製造された 日本最大の旅客用テンダー式蒸気機関車 で、動輪の直径は1,750mmです。本機は特急『つばめ』『はと』などのけん引機として活躍しました。なお、C62形17号機は1954(昭和29)年に狭軌の蒸気機関車としては世界最速の129km/hを記録しました。」 (案内板転記)

この説明の他に、この蒸気機関車の仕様が併記されています。

「製造年:1948(昭和23)年、製造所:川崎重機、全長:21.47m、自重:100.1t、動輪直径:1,750mm、軸配置:2C2、最高運転速度:100km/h」 (案内板転記)

C6226の右隣りには、 「クハ86形1号車」 が並んでいます。

「 80系直流電車 は、 東海道本線の旅客列車の電車化を図る ことを目的として開発されました。15両編成という日本初の長大編成電車として、1950(昭和25)年から東京~沼津間で運行が開始されました。 オレンジと緑の塗色は『湘南色』 と呼ばれています。座席は4人掛けとなっていますが、乗降口付近は乗り降りがしやすいように前方は2人掛け、後方は3掛けのロングシートが設けられています。」 (案内板転記)

「製造年:1950(昭和25)年、製造所:日立製作所、全長:20.00m、自重:32.4t、定員:155人 (座席79、立席76)」 (案内板転記)

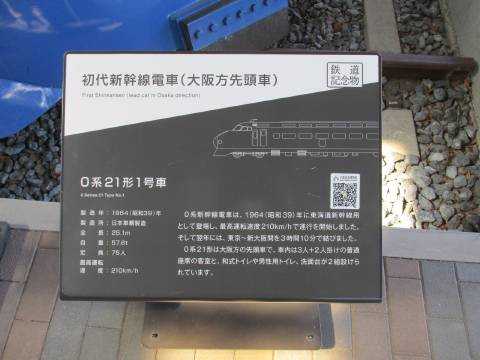

クハ86形1号車の右隣りには、 「0系21形1号車」(初代新幹線電車) が設置されています。こちらは 大阪方先頭車 だそうです。

ここで 案内板の実例 を載せておきます。

トップの行は、いわゆるキャッチフレーズで的確に最重要点をアピールしています。

左側に車両の型式が明示され、さらにその下に仕様が簡略に説明してあります。右側には総合的な説明が記されています。

「 0系新幹線は、1964(昭和39)年に東海道新幹線用として登場 し、最高運転速度210km/hで運行を開始しました。そして翌年には、 東京~新大阪を3時間10分で 結びました。

0系21形は大阪方の先頭車で、社内は3人+2人掛けの普通座席と、和式トイレや男性用トイレ、洗面台が2組設けられています。」 (案内板転記)

「製造年:1964(昭和39)年、製造所:日本車輌製造、全長:25.1m、自重:57.6t、定員75人、最高運転速度:210km/h」 (案内板転記)

説明文の右上に、車両のイラスト図とQRコードが載っています。このQRコードにスマホのカメラをかざすと、ネット情報として車両についての知識を学ぶことができます。

帰宅後に、QRコードの写っている上掲写真でQRコードをスキャンして試してみました。

案内板の左隣りには、 「機械遺産認定証」 が設置してあります。 この0系21形1号車は「機械遺産第11号」 となっています。社団法人日本機械学会が発行する認定証です。

記録写真を撮ったのですが、画像が見づらいものになったので省略します。現地でご覧ください。

この車両が並ぶ間に階段があり、プラットホームに上がる感じですが、ここが本館に向かう 「プロムナード」(散歩道) になっています。プロムナードは南の方向へ、 列車の編成展示 が、真っ直ぐになされています。つまり、本館入口に到るまでに、結構楽しめます。

私は、まずこのプロムナードのエリアを鉄ちゃん気分で行ったり来たりして写真を撮ることから、見学を始めた次第です。

蒸気機関車C6226の後には、 「マロネフ59形1号車」 が置かれています。

「皇族、貴賓専用のマイロネフ37290形として製造された1・2等寝台客車で、のちにスイロネフ38形と称号改正されました。戦後は日本に進駐した連合軍が接収し、返還後は当時の皇太子の非公式用車両・スイロネ37形となり、1955(昭和30)年にはマロネフ59形となりました。 1等寝台部分は個室、2等寝台部分は通路両側に上下二段の寝台が配された『プルマン式』 となっており、乗り心地を重視して 3軸台車 が採用されています。」 (案内板転記)

「製造年:1938(昭和13)年、改造年:1952(昭和27)年・1955(昭和30)年、製造所:鷹取工場、改造所:大井工場、全長:20.00m、自重:38.9t、定員:14人)」 (案内板転記)

「マロネフ59形1号車」の後は、 「スシ28形301号車」 です。

「当初は食堂車と2等座席の合造車であるスロシ38000形として製造されましたが、戦後、3等座席の合造車スハシ38形として急行『日本海』などに連結されました。乗り心地を重視した3軸台車が採用されています。 1961(昭和36)年、旧交通科学博物館での展示時に、車内全室が食堂車に改造されました 。このとき、座席配置が2人掛け+4人掛けテーブルから4人掛+4人掛テーブル、形式番号はスシ28形301号車となりました。」 (案内板転記)

「製造年:1933(昭和8)年、改造年:1961(昭和36)年、製造所:日本車両製造、改造所:鷹取工場、全長20.00m、自重:37.8t、定員:44人」 (案内板転記)

上掲食堂車の後には、 「クハ103形1号車」 。高度経済成長期の代表的な 通勤形電車

「クハ103形電車は、1964(昭和39)年から1984(昭和59)年にかけて3,447両が製造された 103系通勤形電車の先頭車 です。通勤客輸送の増大に対応するため、加減速性能や経済性に重点をおいて開発され、各線区ごとにさまざまな塗色が採用されたことも特徴です。 関西地方では、大阪環状線のオレンジ色や阪和線のスカイブルーなどが代表例 です。」 (案内板転記)

「製造年:1964(昭和39)、製造所:日本車輌製造、全長:20.00m、自重:26.9t、27.4t、定員:136人(座席48、立席88)」 (案内板転記)

クハ86形1号車の後続は、 「ナシ20形24号車」 です。

「ナシ20形は、1958(昭和33)年から運行が開始され、 『ブルートレイン』の愛称で親しまれた20系寝台特急列車の食堂車 です。ナシ20形24号車は、1970(昭和45)年に製造され、東京~九州間を結んだ寝台特急『はやぶさ』や、東京~東北間を結んだ寝台特急『あけぼの』などに連結されていました。」 (案内板転記)

「製造年:1970(昭和45)年、製造所:日本車輌製造、全長:20.50m、自重:290.9t、定員:40人」 (案内板転記)

上掲食堂車の続きには 「DD54形33号機」 が置かれています。案内板を撮り忘れました。

京都鉄道博物館ホームページの情報によれば、「 西ドイツのエンジンと液体変速機を採用したディーゼル機関車 」です。

プロムナードにある展示の最後は、初代新幹線電車「0系21形1号車」の後続部分です。

本館入口側は、後でよく見ますと少し形状が異なっていることに気づきました。

こちらは 「0系22形1号車」で先頭車 です。

また、両1号車の間には、 0系新幹線のグリーン車と食堂車が展示されています 。

(これらの案内板も未確認です)

こちらの先頭車は車両内部が展示室に なっています。

0系新幹線電車のパンタグラフとモーター、高速走行のための台車構造の模型(DT200型台車)、0系新幹線電車の模型などが説明パネルとともに展示されています。

0系新幹線電車の座席も一部展示

0系新幹線電車の座席も一部展示

先頭車の運転室 にも入ることができます。思っていたよりも狭い空間だなという印象でした。

本館へと進む前に 、この本館建物の東側にある

この 展示空間 をご紹介します。切妻造の屋根を設けただけのシンプルな展示空間です。

向かって右側 には、 寝台特急「トワイライトエクスプレス」 が展示されています。

これは、 「EF81形103号機」と称される電気機関車 です。

「近畿地方と東北地方を結ぶ 日本海縦貫専用の貨客両用機関車 として開発された車両です。直流区間と50Hz・60Hzの交流区間に対応できるため、東北地方から九州地方まで各地で運用されました。国鉄の分割民営化後、JR西日本の車両は敦賀運転所に配置され、本機を含む6両が寝台特急『トワイライトエクスプレス』の指定機となりました。」 (案内板転記)

「製造年:1974(昭和49)年、製造所:日立製作所、全長:18.60m、自重:100.8t、軸配置:BBB」 (案内板転記)

「スシ24形1号車」は「トワイライトエクスプレス」の食堂車

「2015(平成27)年に引退した寝台特急『トワイライトエクスプレス』に使用されていた食堂車『ダイナープレヤデス』です。特急型交直流電車の食堂車サシ489形3号車から改造されました。内装はステンドグラス、電動シェードやじゅうたんなどが使われ、高級感のある車内ではフランス料理を味わうことができました。」 (案内板転記)

「スロネフ25形501号車」 は「トワイライトエクスプレス」の編成中で もっとも豪華な寝台客車 だそうです。

「車両の一角から景色を占有できるスイートルームや大型のベッド、ソファが設置されたロイヤルルームがあり、1両に5部屋しかなく、定員はわずか6人でした。」 (案内板一部転記)

向かって左側に 「EF58形150号機」 これは 戦後を代表する電気機関車 だとか。

「1946(昭和21)年~1958(昭和33)年までに172両が製作された直流電気機関車です。当初は前後にデッキを備えた車体でしたが、1952(昭和27)年よりデッキを廃した流線形車体となり、東海道・山陽・上越・東北・紀勢などの直流電化区間で活躍しました。150号機は1958(昭和33)に製造され、1985(昭和60)年まで活躍して廃車となりましたが、後に車籍が復活され、2011(平成23)年までイベント列車等に使用されました。」 (案内板一部転記)

「製造年:1958(昭和33)年、製造所:東京芝浦電気、全長:19.90m、自重:115.0t、軸配置:2CC2」 (案内板一部転記)

「オロネ24形4号車」は快適さを求めた寝台客車

「24系寝台客車は、火災対策や快適性向上を実施した国鉄型寝台客車最後のグループで、533両が製造されました。オロネ24形は、 中央の通路を挟んで上下2段の寝台が並ぶ開放型A寝台車(プルマン式) です。本車両は、寝台特急『あかつき』『彗星』の運転開始にあわせて製造され、その後もさまざまな寝台特急に使用されました。」 (案内板転記)

「製造年:1973(昭和48)年、製造所:日本車輌製造、全長:21.30m、自重:33.6t、定員:28人」 (案内板転記)

「EF65形1号機」は電気機関車の黄金時代を築いた そうです。

「EF65形電気機関車は電化路線のために設計されえ、その完成度の高さから日本の電気機関車で最多となる308両が製造されました。貨物用、旅客用、客貨両用などのグループがあり、 現在でもJR貨物で活躍しています。 本機は、貨物列車専用機として活躍していました。」 (案内板転記)

「製造年:1965(昭和40)年、製造所:川崎車両 川崎電気製造、全長:16.5m、自重:96.0t」 (案内板転記)

プロムナードの南端の先に、 博物館本館の入口 があります。

では、京都鉄道博物館の本館に入りましょう。

つづく

参照資料

京都鉄道博物館 ホームページ

補遺

寝台車(鉄道) :ウィキペディア

プルマン(企業) :ウィキペディア

A寝台 :ウィキペディア

B寝台 :ウィキペディア

車軸配置 :ウィキペディア

ブルートレイン(日本) :ウィキペディア

トワイライトエクスプレス :ウィキペディア

TWILIGHT EXPRESS 瑞風 MIZUKAZE 公式サイト

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -2 本館1階 車両のしくみ (1)へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -3 本館1階 鉄道のあゆみ (1) へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -4 本館1階 鉄道のあゆみ (2) へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -5 本館1階 鉄道のあゆみ(3)・しくみ(2)、施設 へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -6 本館2階・3階(スカイテラスからの展望) へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -7 梅小路蒸気機関車庫(1)へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -8 梅小路蒸気機関車庫(2)へ

探訪 京都市 京都鉄道博物館細見 -9 旧二条駅舎 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.