PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Comments

まだ登録されていません

カテゴリ: 観照

まず、2つの場面の方をご紹介 します。 その一つがこの具現化展示の場面 です。

これは、最初にご紹介した「寬仁2年旧暦10月16日の威子立后」に伴う饗宴場面の展示に関連しています。『御堂関白記』には、16日の立后の日から6日後、 10月22日に後一条天皇が土御門第に行幸 します。道長はその報せを受けて、行幸を迎え入れた様子を詳細に記録しています。その一部として、天皇が寝殿に入った後に馬場殿に移られたときの状況を具体的に記述しています。

「私(道長)は天皇の御後ろ御屏風の南妻に伺候した。次に左右大将(藤原教通・藤原実資)を召して、御馬を馳せるよう命じた」 (資料1) と。つまり、 「馳馬 (はせうま) 」 が行われたのです。 左右に分かれて1頭ずつ、交互に馬を走らせて天皇にお目に掛ける のです。「左方の御馬が、北に上がった。・・・・・次にまた、右方の御馬が上がった。・・・」と具体的に記録し、左近府生雀部是国が落馬した事実も道長は記録しています。、

これは 馳馬のための馬が出番待ちで控えている場面 (説明パネルより)

もう一つの場面 。それは冒頭の景色の一部になっています。

寝殿と東対を結ぶのが「渡殿」 です。手前の反り橋状の通路が「透渡殿」で、その北側には 「東北渡殿」 があります。こちらの通路の北側が女房たちの生活する 「局 (つぼね) 」 になっています。

この東北渡殿のところに、白い装束の二人の公卿 の背中が見えます。

この場面[寛弘5年(1008)年10月17日夕刻]は、宰相たちが局を訪れようとしている状況の具現化展示 です。土御門第に一条天皇が行幸された翌日の夜の事、中宮大夫藤原斎信(ただのぶ)と中宮権亮 (ごんのすけ) 藤原実成 (さねなり) が連れだって、 宮の内侍と紫式部が居る局にやってきた (資料2)

その場面を、紫式部は『紫式部日記』に「二十九 十月十七日夕刻~中宮の大夫ら、局を訪う」の条に記しています。 (資料3)

「女房に会ひてとりわきたる慶びも啓させむとにやあらむ(女房に会って、昨日行幸の賞で位が特進したお礼の挨拶を言上し中宮様に伝えてもらおうというのだろう)」と紫式部はその意図を推察して記しています。

二枚格子の蔀戸 (しとみど) は下ろしてあったのですが、まだ掛金はしていなかったので、宰相実成が中の間の上側の格子を押し上げて、「おはすや(いらっしゃいますか)」と声をかけてきたという場面。それで上側の格子が少し、開いています。

6072

6072局の奥の方に、女房の顔が少し見えます。

局が見える側に回り込んで眺めるとこんな場面になります。

御簾の近くに、もう一人の女房 がいて宰相等に応対しているようです。そちらが宮の内侍なのでしょうか。 手前で御簾より奥に居るのが紫式部かも・・・・ 。

中宮大夫が声をかけるのまで無視できないので、紫式部は「はかなきいらへなどす(ちょっとだけ返事なぞする)」と応答したのです。その続きに、紫式部は宰相等の咎め言葉も記述しています。夜が更けるとともに宰相たちは、二枚格子の下側も取り外すように言ってきたけれど、紫式部は「『何か、あざればまし』と思へば放たず(「何、私は戯れはしますまい」と思って外さなかった)」と日記に記しています。 (資料3)

「国宝 紫式部日記絵巻」 (五島美術館所蔵)の 五島本第一段の絵の部分図 が切り出され、2000円札の裏面に使われています。それがこの場面だそうです。格子の傍で宰相等に応対するのが紫式部と想定されているようです。

入手した小冊子は、別の見解を記していて興味深いところです。

「二千円札で有名な場面である『紫式部日記絵巻』であるが、ここで格子の後にいる紫式部とされる人物は、実は宮の内侍であり、局の奥に控えている女房こそが紫式部ではないかと考えられる」 (資料2)

上掲の場面はこの見解で展示されていると言えます。

『紫式部日記』のこの条を読むだけでは、局に宮の内侍と紫式部の二人が居たとしても、格子の傍にいたのが紫式部かどうか、私には判断しかねます。この条の冒頭に記された「女房に会ひて」という言葉が誰を指すのかとも絡んでくることなのかもしれません。

序でに室内の点描です。

壁際に高さの異なる 几帳 が置かれ、紫式部の傍には、 囲碁の道具 が置かれています。

囲碁の遊び(勝負)が途中で止まっているというところでしょうか。

手前には、竹製の伏籠 (ふせご) が置かれ、衣が掛けてあります。 伏籠は衣服に香を移すための道具 です。伏籠の内側には、香を焚くための道具である 火取 が置かれます。

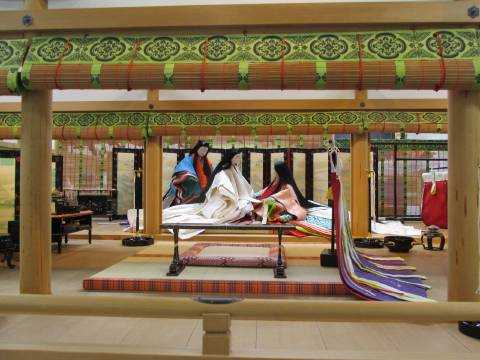

さて、 今回ご紹介するハイライトは 、『源氏物語』に記された 明石の姫君の「裳着」の儀式 の具現化展示です。東の対(対屋)に展示されていました。六条院の秋の御殿 (おとど) に見立てています。

源氏39歳の旧暦2月11日、源氏の唯一の愛娘・明石の君の「裳着」の儀式が行われました。

(こしゆい) 』といい、尊属や人望のある者が行った」 (資料4) のです。

明石の姫君は11歳でこの裳着の儀式を行います。この裳着の情景は、 『源氏物語』の「梅枝」に 描き出されます。

明石の姫君は「西の殿 (おとど) に戌の刻(=午後8時)に渡りたまふ」。六条院の「秋の町」つまり、秋好中宮の里邸に渡ります。寝殿の西に放出 (はなちいで) が設けられます。廂と孫廂を開け放して儀式の場が設えられたのです。「子の刻(=午前0時)に御裳奉る。大殿油ほのかなれど、御けはひいとめでたし」通例どおりに大殿油が薄暗くかすかに灯される中で、裳着が行われました。 (資料5)

紫の上

源氏

源氏

裳着の様子を、源氏と紫の上が見つめます。

明石の姫君は白一色の装束 です。

秋好中宮が「腰結」の役を務める のです。 勿論先例のない盛儀となります 。

明石の姫君の着裳の儀式において 中宮が裳の腰紐を結ぶ役 を務めます。この腰紐を「 裳の小腰 」と称するそうです。

純白の装束を身にまとい穢れのない明石の姫君は、この着裳の儀によって、少女から大人の女性へと生まれ変わるのです。

実母の明石の御方は受領の娘でした。源氏は明石の姫君を紫の上の養女にします。世間的には明石の姫君の母親です。秋好中宮が腰結となったことで、明石の姫君は権威をいただくことになります。

余談 ですが、調べてみますと、『御堂関白記』の 長和元年(1012)10月20日の条 には、この日は 道長の三女、藤原威子の着裳 が行われたことが記されている。その記述中に、 道長は「私は裳の腰紐を結んだ」と記しています 。 (資料6)

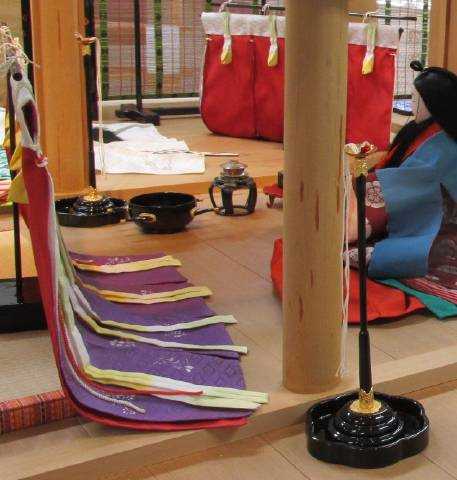

こちらに控えている女房たちを別の角度から撮ってみました。

右の女房は「髪上げの内侍」 です。

裳着でもう一つ重要な役割 がありました。 髪を結い上げる「結髻 (けっけい) 」・「理髪」の役 です。

『源氏物語』の「梅枝」には、明石の姫君の裳着の場面に、「御髪上 (みぐしあげ) の内侍なども、やがてこなたに参れけり」という一文が記されています。 (資料5)

当時の裳着の儀式は、「裳着を行ってすぐに婚礼を行う例も多く、裳着は配偶者が決まった時や、見込みのある時に行われることが多い」 (資料2) そうです。

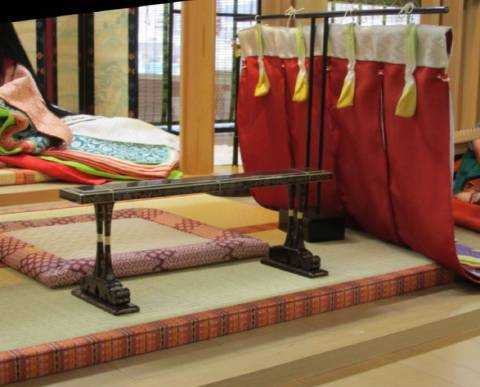

さて、 この裳着の儀式の場面の室内環境 の側面を観察しておきましょう。 (資料4)

この風俗博物館のすばらしいところは、装束もそうですが、 室内調度品なども精巧なミニチュアとして具現化されている ことです。毎回、鑑賞していてもどこか見落としているところがあるように思います。

裳着を見つめる源氏の少し前方には、 「吊香炉」 が吊してあります。

「この吊香炉は二重のジャイロスコープによって炉の水平を保つよう工夫された香炉で、後世の龕灯 (がんとう) に見られるような造りであり、小さなものは袖の中に香を炊きこめるものとして使われており、『源氏物語』「真木柱」の巻では玉鬘のもとに通う為に支度を調える髭黒が直衣の袖に香を炊き染めている場面がある」 (資料2)

『源氏物語』の「真木柱」には、「小さき火取とり寄せて、袖に引き入れてしめゐたまへり」 (資料5) と描写されています。

二階棚 の上部、右には 「火取」 (香を焚くための道具)、右には 「泔坏 (ゆするつき) 」 が置いてあります。泔というのは米のとぎ汁や強飯を蒸した後の湯だそうです。これは養毛に効果があると信じられていて、髪を洗ったり梳いたりする時に用いられたとか。その泔を入れる器です。

また、下部の右にあるのは、多分 「唾壺 (だこ) 」 (唾を吐き入れるための器)でしょう。右は 「香壺箱 (こうごのはこ) 」 (香壺を入れておくための箱)と思われます。香壺は薫物を入れておくための壺です。

二階棚の左側は、 「唐櫛笥 (からくしげ) 」 (櫛などの化粧道具を入れるための箱)です。大小二つ重ねて、 鷺足付きの台の上に 置かれています。

厚みのある 「畳」 の上には、 「茵 (しとね) 」 が置かれ、左側に 「脇息 (きょうそく) 」 が置かれています。背後には 「几帳」 が立っています。空間の仕切りとなっています。

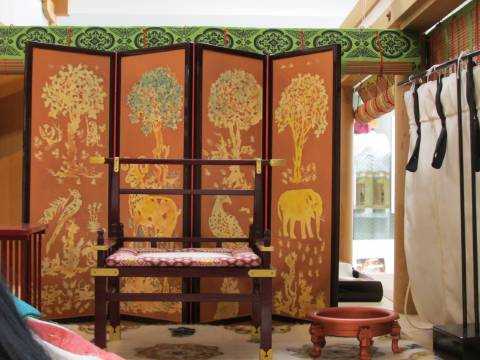

髪上げの内侍の右奥には、 屏風 の前に 「椅子 (いし) 」 が置かれています。立礼 (りゅうれい) の際などに、天皇や公卿が用いたそうです。

屏風の図 は、正倉院の「国家珍宝帳」に記載の 「臈纈屏風」 を模したものと推測します。

正倉院展の鑑賞に出かけた折に、一部を見た記憶があります。ネット検索してみて、多少情報をえました。補遺をご覧下さい。

柱の傍に置かれているのは、照明具の 「灯台」 です。

灯台の下部の近くには、髪上げの内侍の前に 理髪の道具類 が置かれています。

灯台の手前に、最も一般的に使われていた 「角盥 (つのたらい) 」 が置かれています。

直径40~50cm、高さ30cmほどで、左右に20cmほどの取っ手がついています。この取っ手は持ち運びのためと、使用する際に袖をかけるために使われたそうです。

その右側にあるのは、二階棚のところで説明した 泔坏 (ゆするつき) です。その右側に、陰になって取れなかったのですが、同様に上掲の 唐櫛笥 が置かれています。

別の一隅には、重要な役目を務めた 髪上げの内侍への禄(贈物) が準備されています。

この辺りで区切りと致します。

つづく

参照資料

1)『藤原道長「御堂関白記」 下』 全現代語訳 倉本一宏 講談社学術文庫 p338

2) 当日いただいた小冊子:展示の解説ガイド(令和5年2月~ 展示)

3)『紫式部日記 現代語訳付』 紫式部 山本淳子訳注 角川ソフィア文庫 p65-66

4)『源氏物語図典』 秋山虔・小町谷照彦編 須貝稔作図 小学館

5)『源氏物語 3』 新編日本古典文学全集 小学館 p412-413, p364

6)『御堂関白記 中』 藤原道長 全現代語訳 倉本一宏 講談社学術文庫 p236

補遺

お札の基本情報~現在発行されているお札~ :「国立印刷局」

国宝紫式部日記絵巻 :「五島美術館」

緻密なデザインの美…天平文化の粋を伝える正倉院展 :「讀賣新聞オンライン」

「よみがえる天平の美~第69回 正倉院展~」吉岡幸雄「羊木臈纈屏風」復元に挑む

:「紫のゆかり 吉岡幸雄の色彩界」

ネットに情報を掲載された皆様に感謝!

(情報提供サイトへのリンクのアクセスがネット事情でいつか途切れるかもしれません

その節には、直接に検索してアクセスしてみてください。掲載時点の後のフォローは致しません。

その点、ご寛恕ください。)

観照 京都 西本願寺前 風俗博物館 2023年2月~5月の展示 -1 「この世をば・・・」へ

観照 京都 西本願寺前 風俗博物館 2023年2月~5月の展示 -2 庭の楽人たち へ

観照 京都 西本願寺前 風俗博物館 2023年2月~5月の展示 -4 かさね色目・竹取物語 へ

観照 京都 西本願寺前 風俗博物館 2023年2月~5月の展示 -5 平安の遊びと日常 へ

観照 京都 西本願寺前 風俗博物館 2023年2月~5月の展示 -6 婚礼仕度/冊子作り へ

観照 京都 西本願寺前 風俗博物館 2023年2月~5月の展示 -7 実物の装束 へ

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[観照] カテゴリの最新記事

-

観照 大阪 あべのハルカス 16階から… 2024.06.15

-

観照 大阪 あべのハルカス美術館 [徳… 2024.06.14

-

観照 京都・下京 風俗博物館 2024年2月… 2024.06.09 コメント(3)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.