PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【側溝蓋の穴詰まり…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

遅い昼食で満腹の後は、近くにある深川江戸資料館を訪れる。

地下1階から地上2階・3層にわたる高い吹き抜け大空間に、約150年ほど前の江戸深川の

町並みを再現。各家の中には生活道具類が配置され、実際に家に上がりこみ、それらの道具類に

触れることもできる。また、人々の1日の暮らしを音響効果(物売りの声や火の用心など)と

照明効果によって、1時間で演出していた。

入口には、かかしコンクールで入賞した作品が。

入口横でも、かかしコンクールの作品が迎えてくれた。

これも資料館の入り口にあった「江戸飾り獅子」。

チケットを購入し入場。

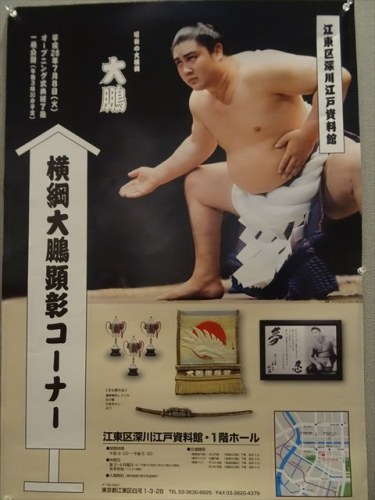

第48代横綱大鵬(納谷幸喜氏)の偉大な功績をたたえる「横綱大鵬顕彰コーナー」が、

館内でオープン中であった。

白鵬に次ぐ優勝記録32回、6連覇2回、全勝優勝8回など、数々の大記録を成し遂げた

昭和の大横綱は、江東区初の名誉区民になるなど、江東区に大変ゆかりのある力士。

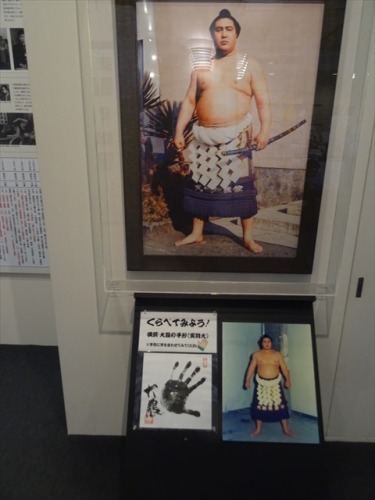

資料館1階入口ホールに設置されるコーナーは、大鵬のゆかりの品々として、

横綱推挙状、優勝賜杯のレプリカ、化粧回しや太刀などが展示されていた。

懐かしく、大鵬の取り組みのビデオも放映されていた。

1Fのロビー展示。

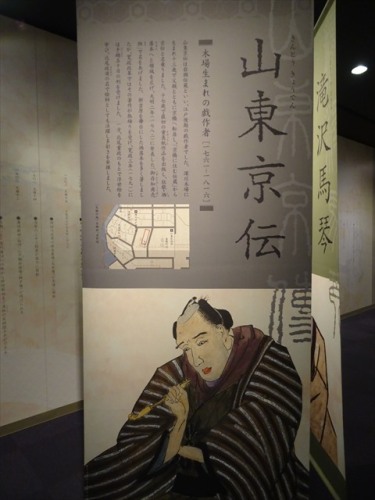

深川に縁の人物が紹介され、壁には深川の歴史や江戸のころの生活の様子などが

展示されていた。

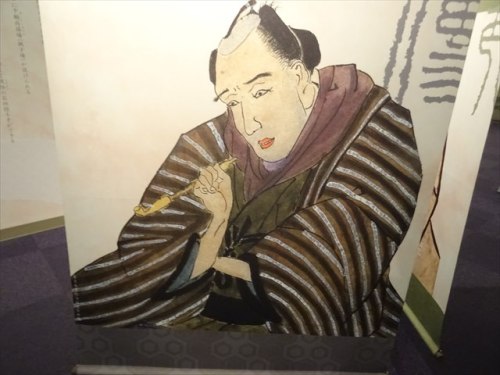

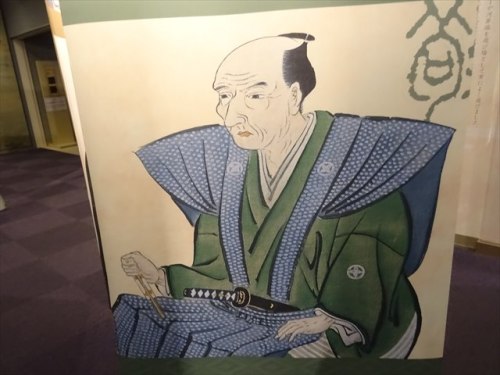

山東京伝。

江戸・深川木場の質屋・岩瀬伝左衛門の長男として深川木場に生まれたと。

山東 京伝は江戸時代後期の浮世絵師、戯作者。

寛政の改革における出版統制により手鎖の処罰を受けた人物。

伊能忠敬。

事業に成功したあと50歳の時に江戸にでて、富岡八幡宮近くの黒江町(現在は門前仲町1丁目)に

隠宅を構えていたと。

測量旅行出発にあたっては必ず富岡八幡宮を参拝していたことからこの地が縁りの地。

江戸時代の商人・測量家。

寛政12年(1800年)から文化13年(1816年)まで、足かけ17年をかけて全国を測量し

『大日本沿海輿地全図』を完成させ、日本史上はじめて国土の正確な姿を明らかにした人物。

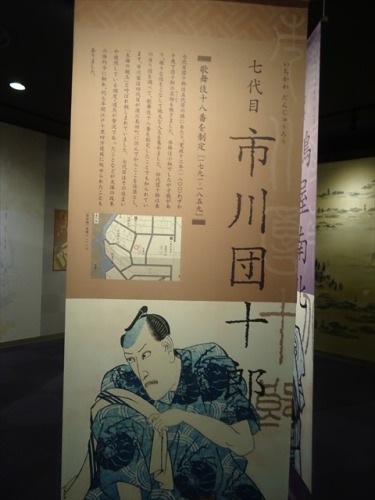

市川団十郎。

七代目 市川団十郎も深川に住んでいたと。

北辰一刀流伊東道場は隅田川沿いの本所深川佐賀町にあったとされると。

資料館の壁には深川の絵図が展示してあり当時の街並みが描かれていた。

深川は大川(今の墨田川)を中心に細かく掘割がされている事がよく理解できたのであった。

常設展示の江戸の街並み配置図。

![machi[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/fab0b0a83f96f6d6ceacd00067b070cfe75a877b.15.2.2.2.jpg?thum=53)

この導入展示を出ると、次は常設展示。

階段を下りた下に、江戸の街並みが再現されていた。

屋根には猫が一匹。

時々聞こえる猫の鳴き声はこの猫の鳴き声を再現。

そしてこの猫の頭が動いているのであった。

![a99316fd[1].jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/14d352f37d73db0dee041f23c38c930cdfa44654.15.2.2.2.jpg?thum=53)

深川佐賀町下之橋際という隅田川沿岸の長屋の街並みと。

時代は天保年間末期(1830年代末)を想定していると。

八百屋には多くの野菜が並んでいた。

ニンジン、大根など現在でもおなじみの食材が並んでいた。まるで本物の如し。

長屋は生活感のある部屋が再現され江戸の人が生きていた風景がそのまま再現。

時間の移り変わりとともに鶏の声や物売りの声も聞こえてきた。

共有スペースには、井戸やお稲荷さんを祀る小さな祠も。

肥料、魚油(灯油)を扱う大店の前には防火用水が。

深川の船宿を再現した場所。

猪牙舟(ちょきぶね)は本物の水の上に浮かんでいた。

船には乗れないが、宿の中も靴を脱いで部屋の奥まで見学することができたのであった。

火の見櫓。

月と柳のBEST MIX。

天麩羅屋も。

当時は天麩羅はファーストフード?

芭蕉の句碑。

ここ深川は松尾芭蕉が暮らしていた町。

深川の万年橋の橋袂には芭蕉庵があり、奥の細道への旅立ちはここ深川から。

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10