PR

Keyword Search

Comments

【恵光院の菩提樹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん舞子公園でニューサ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

寿福寺を後にし海蔵寺に向かうと左手に が現れた。

英勝寺は、山号は東光山。鎌倉にある唯一の尼寺(浄土宗)。開基は英勝院尼。

英勝院尼は、太田道灌の子孫で、徳川家康に仕え「戦には必ず勝利をもたらした」ので

「お勝の方」と呼ばれ、家康の命により水戸家初代の徳川頼房の養母となった女性とのこと。

「英勝寺(えいしょうじ)

「英勝寺(えいしょうじ)

初期の江戸城を築城した太田道灌の子孫で、徳川家康に仕えたお梶の方(英勝院)が道灌の屋敷

跡に建てた尼寺です。お梶の方が一緒に行くと戦いに勝利したことから、改名してお勝という

名になったそうです。

お勝の方は、水戸徳川家の初代頼房の養母であったことから代々水戸家の姫が住職を務めてい

ます。江戸時代は水戸御殿と呼ばれたほど格式が高く、総門には三葉葵の紋を掲げ、さながら

武家屋敷のような境内でした。

仏殿、祠堂、唐門、鐘楼は江戸時代初期の建築で、これだけよくそろい、当時のままで残って

いる寺は少なく貴重です。

● 宗 派:浄土宗

● 山号寺号:東光山英勝寺

● 建 立:寛永13年(1636)

● 開 基:英勝院尼」

英勝寺の道路沿いにある、江戸城を築いたことでも知られている

太田道灌屋敷跡の石碑。

『此の地は武略文藻兼備へ忝くも 武蔵野は萱原の野と聞きしかどかかる言葉の花もあるかな

テフ叡感にさえ預りたる道灌太田持資が江戸築城前の邸址なり 寛永十一年今の英勝寺と為る

其の創立者水戸藩祖頼房准母英勝院は道灌の嫡流太田康資の女なるより晩年将軍家光より

特に此の地を授りて之に住するに至れるなり 孤鞍雨を衝いて茅茨を叩く少女為に遣る花一枝

の詩趣ある逸話は道灌が壮年猶此に在りし日に於て演ぜられし所のものなり (鎌倉市青年團)』

【http://www.ktmchi.com/2006/0315_ES_01.html】より

これは英勝寺の近くにある阿仏尼(あぶつに)の墓。

阿仏尼は、鎌倉時代中期の女流歌人で十六夜日記(いざよいにっき)の作者。

内容に所領紛争の解決のための訴訟を扱い、また女性の京都から鎌倉への道中の

紀行を書くなど、他の女流日記とは大きく趣きを異としている。

鎌倉時代の所領紛争の実相を当事者の側から伝える資料としても貴重とのこと。

稲荷大明神。 「お稲荷様

世にお稲荷様と申し上げている稲荷神社は、倉稲魂神(うがのみたまのかみ)をお祭りしたもので、

今から約1300年の昔 和銅4年の2月の初午の日に、京都の伏見に稲荷神社が鎮座したのが始まり

です。この神は稲がなるイナリの別名が示すように、五穀の生育やすべての産業を育成する広大

な御神徳のある神ですからあらゆる人々の信仰をうけ全国各地の神社や邸内に祭られています。

鎌倉で由緒ある稲荷は隠里稲荷で、鎌倉風土記によると源頼朝が伊豆の蛭が小島にいたとき病の

床につき三晩続けて同じ白ひげの老人の夢を見ました。その老人の言うとおりに薬を飲みますと

病はなおり、これが縁で幕府を開くことが出来たということです。この白ひげ老人が穏里稲荷の

化身であったということです。

お稲荷様は大切にお祭りしましょう。 英勝寺」

岩船地蔵堂。

源頼朝の娘大姫の守り本尊といわれる岩船地蔵が祀られていますが、

こちらも海蔵寺が管理しているとのこと。

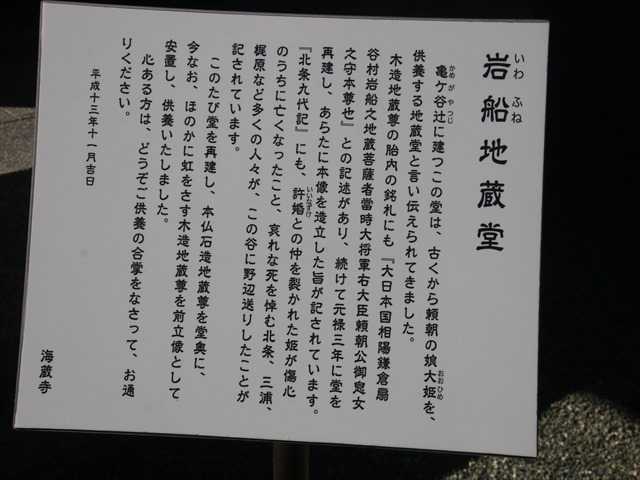

「岩船地蔵堂(いわふねじぞうどう)

亀ヶ谷辻に建つこの堂は、古くから頼朝の娘大姫を供養する地蔵堂と言い伝えられてきました。

木造地蔵尊の胎内の銘札にも『大日本国相陽鎌倉扇谷村岩船之地蔵菩薩者當時大将軍右大臣頼

朝公御息女之守本尊也』との記述があり、続けて元禄3年に堂を再建し、あらたに本像を造立

した旨が記されています。

『北条九代記』にも、許婚との仲を裂かれた姫が傷心のうちに亡くなったこと、哀れな死を悼

む北条、三浦、梶原など多くの人々が、この谷に野辺送りしたことが記されています。

このたび堂を再建し、本仏石造地蔵尊を堂奥に、今なお、ほのかに虹をさす木造地蔵尊を前立

像として安置し、供養いたしました。

心ある方は、どうぞご供養の合掌をなさって、お通りください。

平成13年11月 吉日 海藏寺」

緩やかな坂道を上り、海蔵寺入口に漸く到着。

右手にはあった底脱の井(そこぬけのい)。

名前の由来は室町期に扇谷上杉家の尼が水を汲んだ時に桶の底が抜けて悟りが開け、

『賤の女がいだく桶の底抜けてひた身にかかる有明の月』と言う唄を読んだからとも

鎌倉時代中期に安達泰盛の娘がやはり水を汲んだ時に桶の底が抜けて、

『千代能がいただく桶の底抜けて水もたまらねば月もやどらじ』と詠んだ事にちなむとも。

心の底が抜けて、わだかまりがとけ、悟りが開けたという解脱の歌と。

中央に金子一峰の句碑 「十六の井その名所やをほろ月」

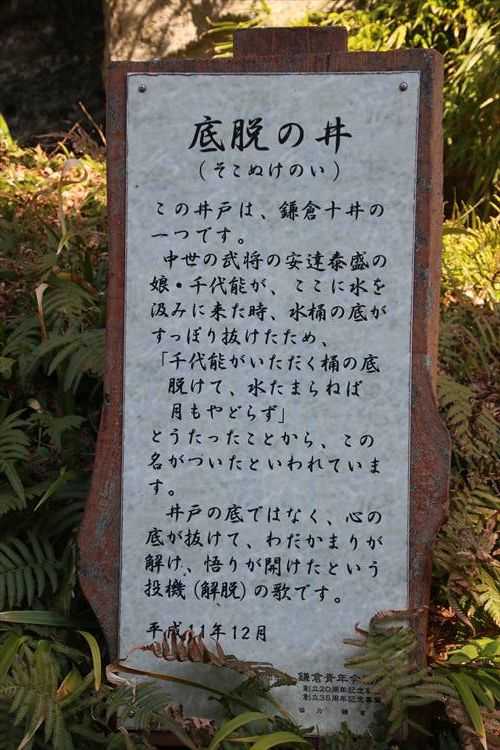

「底脱の井(そこぬけのい)

この井戸は、鎌倉十井の一つです。

中世の武将の安達泰盛の娘・千代能が、ここに水を汲みに来た時、水桶の底がすっぽり

抜けたため、「千代能がいただく桶の底脱けて、水たまらねば月もやどらず」とうたっ

たことから、この名がついたといわれています。

井戸の底ではなく、心の底が抜けてわだかまりが解け、悟りが開けたという投機(解脱)

の歌です。 平成11年12月」

海蔵寺は臨済宗建長寺派の寺。この寺は、建長五年(1253)に鎌倉幕府六代将軍

宗尊親王の命によって、藤原仲能(道知禅師)が願主となって、七堂伽藍の大寺を

建立したが元弘三年(1333)5月、鎌倉滅亡の際の兵火によって全焼。

室町時代の応永元年(1394)になって、関東菅領・足利氏満の命により執事の

山内上杉憲定が再興。薬師如来を本尊とする大寺で盛時には谷戸一帯に塔頭が

立ち並ぶ程であったが、今はことごとく廃絶。

本尊は薬師如来(胎内に啼薬師を納めている)。

「海蔵寺(かいぞうじ)

鎌倉時代、七堂伽藍を持つ規模の大きな寺があったと伝えられていますが、鎌倉幕府滅亡時に焼

失し、その後、応永元年(1394)に鎌倉公方足利氏満の命で、上杉氏定が心昭空外を招いて再建さ

れ、扇ガ谷上杉氏の保護を受けて栄えました。

この寺には多くの言い伝えがあります。空外は「那須の殺生石」の話が有名です。仏殿の薬師如

来坐像は「啼薬師」「児護薬師」といわれ、胎内に仏面を収めており、啼薬師伝説があります。

門前には、「千代能が いただく桶の 底脱けて 水たまらねば 月もやどらじ」と歌われたと伝えら

れる「底脱の井」や、鎌倉時代の遺跡である「十六の井」もあり、水の寺といわれています。

● 宗 派:臨済宗建長寺派

● 山号寺号:扇谷山海蔵寺

● 建 立:応永元年(1394)

● 開 山:心昭空外(源翁禅師)」

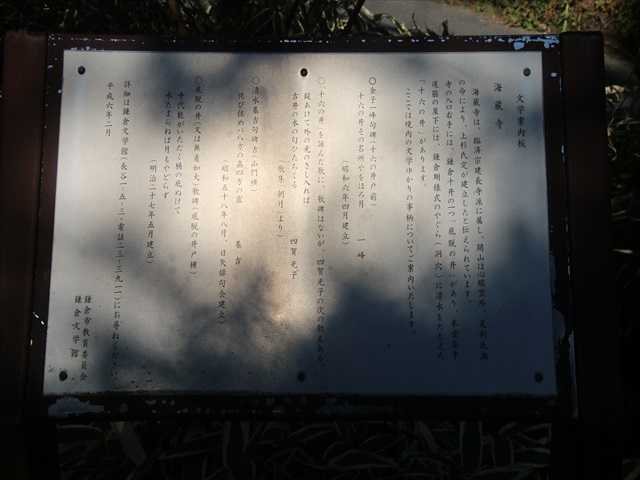

「文学案内板

海蔵寺は、臨済宗建長寺派に属し、開山は心昭空外。足利氏満の命により、上杉氏定が建立した

と伝えられています。寺の入り口右手には、鎌倉十井の一つ「底脱の井」があり、本堂左手道筋

の崖下には、鎌倉期様式のやぐら(洞穴)に清水をたたえた「十六の井」があります。

ここでは境内の文学ゆかりの事柄についてご案内いたします。

〇 金子一峰句碑(十六の井戸前)

十六の井その名所やをほろ月 一峰 (昭和6年4月建立)

〇 「十六の井」を詠んだ歌に、歌碑はないが、四賀光子の次の歌もある。

錠あけて外の光のさし入れば 古井の水の匂ひたちくる 四賀光子 (歌集「朝月」より)

〇 清水基吉句碑吉(山門横)

侘び住めバ八方の蟲四方の露 基吉 (昭和58年8月、日矢俳句会建立)

〇 底脱の井(又は無着如大)歌碑(底脱の井戸横)

千代能がいただく桶の底ぬけて 水たまらねば月もやどらず (明治27年5月建立)

詳細は鎌倉文学館にお尋ねください 鎌倉市教育委員会、鎌倉文学館」

山門に向かう階段を上がると、この寺で人気の萩が左右からぎっしりと。

既にピンクの花が開花を始めていた。

山門の扁額「扇谷山」。

正面に龍護殿とよばれる比較的小さな本堂があり、開山の心昭空外坐像が

祀られています。

「本堂」。

「本堂内陣」

「屏風」。

左手には、薬師堂と呼ばれる仏殿が。

左手には、薬師堂と呼ばれる仏殿が。

薬師堂の中央には、本尊の薬師如来坐像と両脇に、向かって右手に日光菩薩、

左手に月光菩薩像が。そしてその両側に十二神将像も。

海蔵寺境内の裏山沿いに、鎌倉時代の「やぐら」が。

やぐらには五輪塔や武士の墓が並んでいた。

半夏生の花の集落。

やぐらの中に小さな鳥居も。

「本堂」裏の庭園は非公開。

庭園は現住職の企画であると。

庫裏から脇門を見る。

庫裏に御朱印を戴きに行く。

庫裏玄関には、

『ふたらくの ちかひもひろき うめがやつ いろかおもなし のりのすがたそ』

と書かれた御詠歌?が掲げられていた。

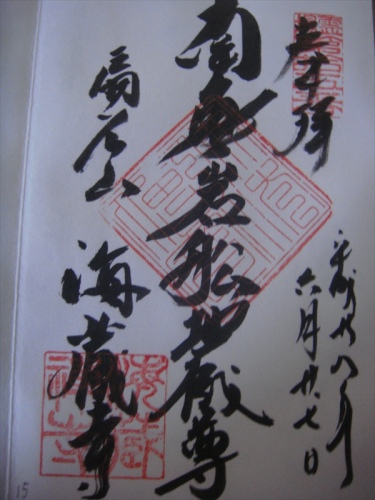

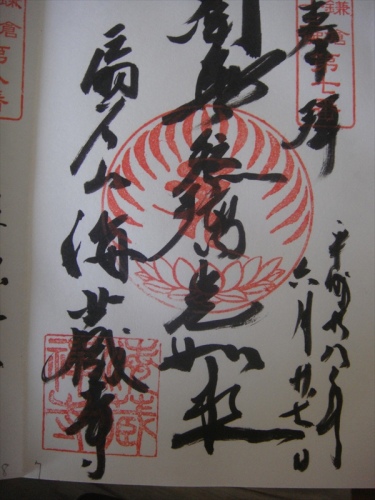

鎌倉二十四地蔵15番【岩船地蔵尊】 の御朱印。

そして鎌倉十三仏7番【薬師如来】の御朱印も戴きました。

寿福寺と異なり、気持ちよく二種類の御朱印を下さったのです。

鐘楼。

脇門より境内を後にする。

海蔵寺には、もうひとつの鎌倉十井「十六ノ井」があり、それを見に

脇道を進む。岩穴をくぐりました。

十六ノ井は、岩のがけの中に掘られた部屋の中に。

直径70cm、深さ50cmほどの穴が16個並び、きれいな水が湧いていました。

中央の像は観音菩薩、その下の小さな像は弘法大師とのこと。

海蔵寺を後にし、来た道を戻り亀ヶ谷切り通し方面に歩を進めると、

大乗山薬王寺入り口の角に石碑が。

参道入り口の門前法界塔。「南無妙法蓮華経法界」?と刻まれていた。

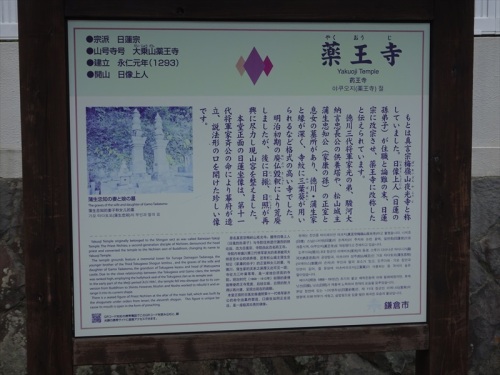

薬王寺は日蓮宗の寺。

本尊は久遠本師釈迦牟尼仏 「薬王寺(やくおうじ)

もとは真言宗梅嶺山夜光寺と称していました。日像上人(日蓮の孫弟子)が住職と論難の末、日蓮

宗に改宗させ、薬王寺に改称したと伝えられています。

徳川三代将軍家光の弟、駿河大納言忠長公の供養塔や、松山城主蒲生忠知公(家康の孫)の正室と

息女の墓所があり、徳川・蒲生家と縁が深く寺紋に三葉葵が用いられるなど格式の高い寺でした。

明治初期の廃仏毀釈により荒廃しましたが、後に日振、日照が再興に尽力し現山容を整えました。

本堂正面の日蓮坐像は、第十一代将軍家斉公の命により幕府が造立、説法形の口を開けた珍しい

像です。

● 宗 派:日蓮宗

● 山号寺号:大乗山薬王寺

● 建 立:永仁元年(1293)

● 開 山:日像上人」

「本堂」を正面から。

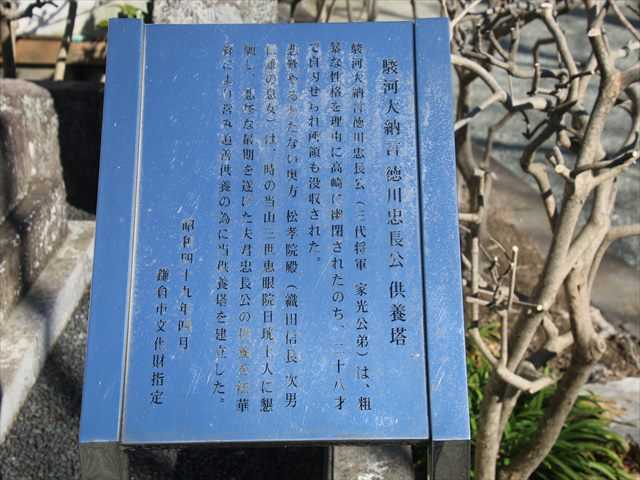

「駿河大納言徳川忠長公供養塔」

「駿河大納言徳川忠長公供養塔

「駿河大納言徳川忠長公供養塔

駿河大納言徳川忠長公(三代将軍 家光公弟)は、粗暴な性格を理由に高崎に幽閉されたのち、28

才で自刃せられ所領も没収された。

悲歎やるかたない奥方 松孝院殿(織田信長 次男信雄の息女)は、時の当山三世恵眼院日珖上人に

懇願し、悲惨な最期を遂げた夫君忠長公の供養を法華経により営み追善供養の為に当供養塔を

建立した。 昭和49年4月 鎌倉市文化財指定」

建立された念珠の供養塔であると。

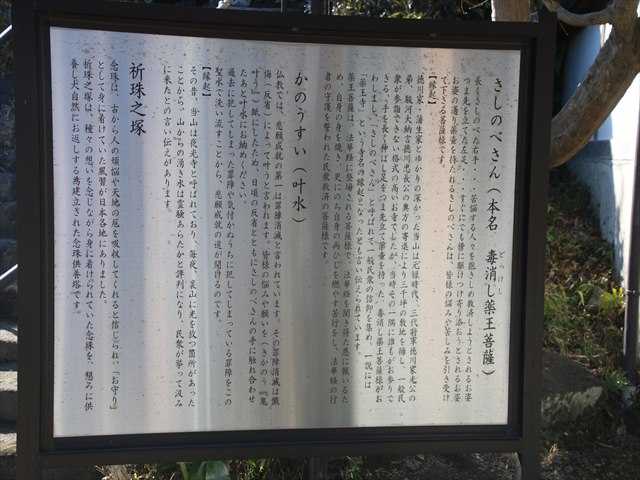

さしのべさん (本名 毒消し薬王菩薩)

かのうすい(叶水)

祈珠之塚

「本堂」

「扁額」は「大乗山」。

「内陣」。

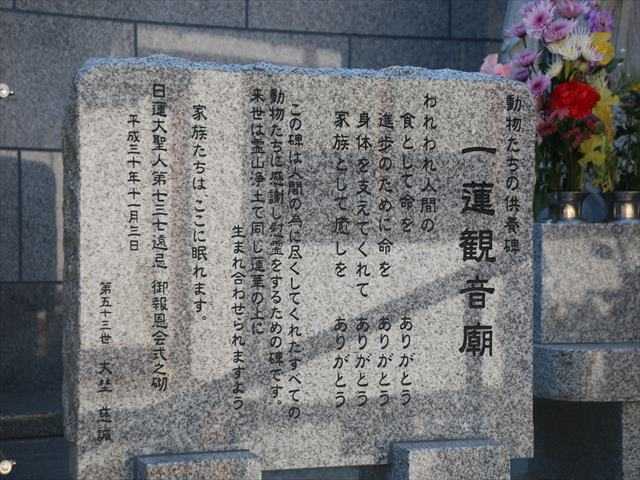

「一蓮観音廟」は動物たちの供養碑

「動物たちの供養碑「一蓮観音廟」

われわれ人間の

食として命を ありがとう

進歩のために命を ありがとう

身体を支えてくれて ありがとう

家族として癒しを ありがとう

この碑は人間の為に尽くしてくれたすべての

動物たちに感謝し慰霊をするための碑です。

来世は霊山浄土で同じ蓮華の上に生まれ合わせられますよう

家族たちはここに眠れます

日蓮大聖人第737遠忌 御報恩会式之砌

平成30年11月3日 第53世 大埜 慈誠 」

観世音菩薩を祀る「釈迦堂」

「鐘楼」が眼下に。

鎌倉独特の「やぐら」には小さな石塔

やぐらの中に座る「永代供養墓」「法界萬霊」

「源氏山」方面に向かう「亀ヶ谷坂」を歩く。

「鎌倉七口」と言われる場所の一つで、いわゆる『切り通し』。

しかし思ったほど急な坂道ではなかった。

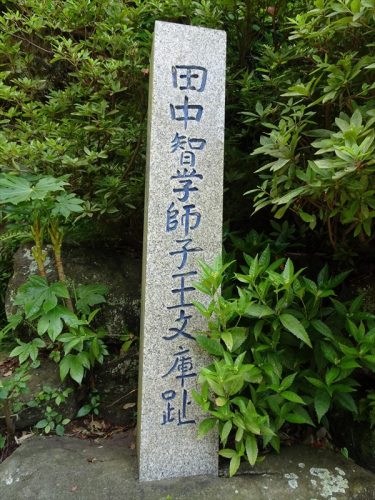

「田中智学獅子王文庫趾」と刻まれた石碑。

明治期から昭和初期にかけての宗教家だとか。

神社の石碑で良く見かける「八紘一宇」と言う言葉を作り出した人物と。

亀ヶ谷切り通しの途中右手にある高級住宅入り口。

しかし切り通しではなくミニトンネル。

この奥にはマンション扇ガ谷鎌倉コートハウスがあって、

関係者以外進入禁止の立て看が。

亀ヶ谷切り通しは鎌倉七切通しのひとつ。

建長寺、円覚寺などの大寺院が建立された山ノ内と亀ヶ谷(現在の扇ガ谷)を結ぶ

重要な道として13世紀中頃には整備されていたと。

切り通しの最高地点の峠が見えて来た。

切通し道の頂部付近では切通し壁の岩が露出していて、これぞ鎌倉切通といった趣が。

そして下り坂の左側岩壁を背にして立つ六地蔵像。

そして亀ヶ谷切り通しを制覇し、長寿寺の横に出たのであった。

長寿寺は足利尊氏の四男で、初代鎌倉公方の足利基氏の創建の寺。

山門の扉が閉じられており、普段は非公開の寺。

拝観は春(4月~6月)と秋(10月~11月)の週末限定で公開を行っている模様。

時間は10~15時、写真撮影を目的とする拝観は禁止と。

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01