PR

Keyword Search

Comments

【道路に散らばった…

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

長後市民センターに到着。

長後地区 ふるさとまつり のポスターが貼られていた。

長後市民センターの桜の老木。

昭和31年に殖産学校を改造して長後支所が完成したことを記念して植樹されたと。

長後地区のシンボルとして親しまれている。

樹種:ソメイヨシノ 樹高:10m 幹回り:2.5m 。

長後市民センターの境界の壁沿いには数多くの石碑が集められていた。

双体道祖神。「天明」「十一月」と刻まれていた。

帰宅して調べてみると下土棚1767に安置されていた

光背舟形碑 双体像(男女雛) 天明二壬寅十一月(1782)

を道路拡張工事に伴い移設した模様。

道標を兼ねた庚申塔には「左かしを道」「右ふし沢道」と書かれたもの。

![KasioIMG_2523kousintou[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/67ebfb016c0586c880abbdf1fefc6e754699efe3.15.2.2.2.jpg?thum=53)

渡邉信雄先生頌徳(しょうとく)之碑

左に角柱塔 文字「曙通」 と右に角柱塔道標 文字「右大山道/左婦じ沢ミち」」

道路に向かって進むと更に石塔、石碑が並んでいた。

丸彫り 不動明王像。

大山詣での目的地である大山寺のご本尊は不動明王。

湯殿山・月山・羽黒山 三山供養塔

自然板碑。

食行身禄(じきぎょう みろく)と刻まれた石碑。

食行身禄は日本の宗教家で富士講の指導者。

芭蕉の句碑。

「蝶の舞 はかりのなかの 日影哉」。

貞享2年(1685)の作と推定されているとのこと。

左に光背碑のある不動明王像

右に角柱塔 文字「庚申塔」 右大山みち。

右に「西大山みち、東かしをみち」「南ふち澤道」の庚申塔などもあり、

滝山道と柏尾道の分岐点に建っていたと思われると。

大山道標。

県道の北側の旧大山道を進んで行くと、Y字路に大山道標が建っていた。

長後を通る大山街道は霊山大山への参拝道、その街道筋に建つ道標。

建立年は不明だが、正面に「左大山道」、右面には「右星の谷道」と。

下土棚の道路脇に小さな木製の祠の中に庚申塔が。

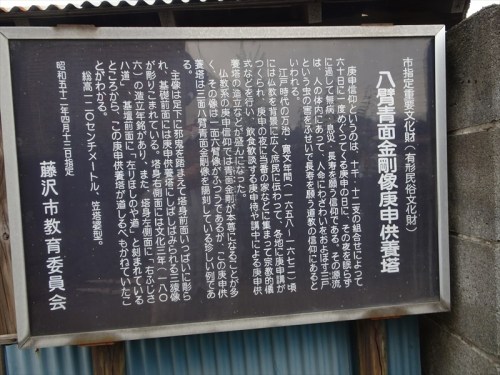

八臂青面金剛像庚申供養塔(はっぴしょうめんこんごうぞうこうしんくようとう) 。

下土棚 1662の路傍にある市指定文化財で3猿像邪鬼が下部に。

文化三寅年(1806)四月吉日と刻まれていた。

総高120センチメートルの 笠塔婆型の庚申塔。

説明板には

『江戸時代の万治・寛文年間(1658~1672)頃には仏教を背景に

広く庶民に庚申信仰が伝わって、各地 に庚申講がつくられ、庚申の夜に

当番の家などに集まって宗教的儀式などを行い、飲食歓談する庚申待や講中による

庚申供養塔の造立などが盛んになった。

仏教系の庚申信仰では青面金剛(しょうめんこんごう)が本尊になることが多く、

その像は一面六臂像が普通 であるが、この庚申供養塔三面八臂青面金剛像を

陽刻している珍しい例である。 主像は足下に邪鬼を踏まえて塔身全面いっぱいに彫られ、

基礎前面には庚申供養塔にしばしばみられる三猿像が 彫りこまれている。

塔身右側面には文化三年(1806)の建立年銘があり、また、塔身左側面に

「右ふじさハ 道」、基壇前面に「左りほしのや道」と刻まれているところから、

この庚申供養塔が道しるべもかねていたこと がわかる。』。

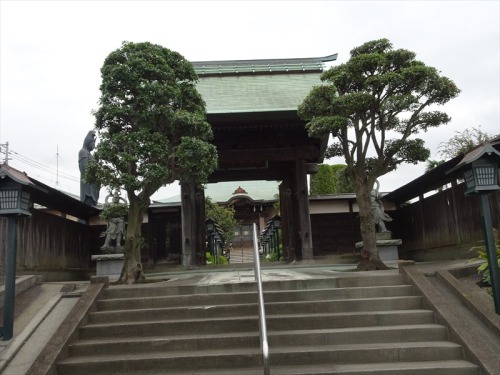

善然寺を訪ねる。

『浄土宗 善然寺』と刻まれた寺標柱。

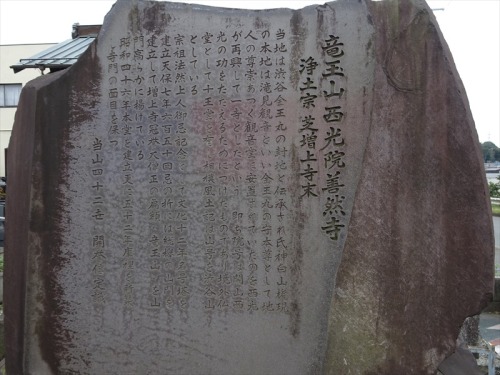

『竜玉山西光院善然寺』の由緒碑。

参道の横には可愛い石仏が。『南無』と。

落ち着いた山門。

山門脇の仁王像(左)

仁王像(右)

『龍玉山』と縁取りの赤い文字で書かれた扁額が山門に。

巨大な善然寺観音像。

優しい御顔としなやかな指先。

参道脇には木製灯籠が両側に並んでいた。

地蔵堂の向かって左から江戸時代に造立された年号不明の半肉彫り・安山岩の地蔵、

ニ番目は女性信者で延宝九年(1681)に造立された丸彫り・安山岩の地蔵、

三番目は明和八年(1771)に造立された火成岩の地蔵菩薩。

一番右にある尊像は火成岩で造立され 、台座右側面に

「享保五年(1720)十月十四日・当邑土棚」と刻まれていると。

浄土宗竜玉山西光院善然寺本堂。

十三重塔。

石灯籠の火袋の部分には小さな鐘が納められていた。

鐘には浄土宗竜玉山西光院善然寺の縁起が刻まれていた。

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.09

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.08

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.07