PR

Keyword Search

Comments

【恵光院の菩提樹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん舞子公園でニューサ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

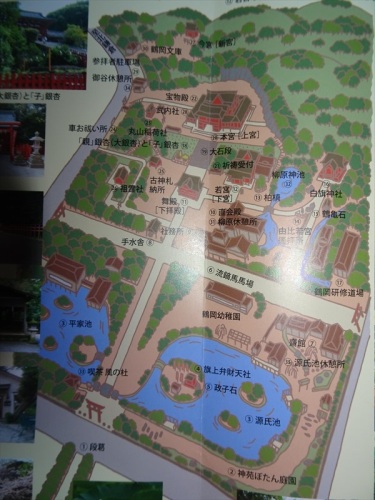

鶴岡八幡宮境内配置図。

齋館入口(中央)そして神苑ぼたん園の券売所と入口(右)。

源氏池の岸には多くの鳩が。

源氏池の島の中にある旗上弁財天社。

そして流鏑馬馬場を通り、中央参道へ。

手水舎。

舞殿。

舞殿は、1193年(建久4年)に新造された唐破風の入母屋造りの建物。

下拝殿とも呼ばれ、各種儀式が行われているのです。

酒樽。

多くの日本酒酒造メーカーの樽が並んでいます。左下にはビールも。

そして本殿に向かう階段手前の左側には大銀杏の切り株が。

2010年3月の強風で樹齢1000年の木が倒れてしまったのであった。

倒れた幹の根元から新しい枝が伸びています。

階段上には本宮(上宮)が。

1180年(治承4年)、鎌倉に入った源頼朝が遷座した鶴岡八幡宮は、

1191年(建久2年)3月4日の鎌倉大火によって焼失。

しかし、頼朝はすぐさま鶴岡八幡宮の再建に取りかかり、若宮の再建とともに

本宮(上宮)を造営し、1191年(建久2年)11月21日、改めて

京の石清水八幡宮の祭神を勧請した。

本宮は、町で起こった火災から防ぐため、大臣山の中腹を削り造営されたと。

毎年、12月16日に行われている「御鎮座記念祭」は、頼朝が催した石清水八幡宮の

「神霊を迎える儀式」(遷宮の儀)を再現したもの。

現在の本宮は、1828年(文政11年)、江戸幕府十一将軍徳川家斉の命により

水野忠成を奉行として竣工したもの。

1923年(大正12年)の関東大震災で倒潰したが修造された(国重文)。

本宮祭神は応神天皇(おうじんてんのう)、比売神(ひめがみ)と

神功皇后(じんぐうこうごう)。

本宮(上宮)楼門に掲げられた額の「八」の字は、神聖な神の使いとされている

二羽の鳩で表現されている。

神仏混淆であったため「八幡宮」の下に「寺」という字があったが、

明治の神仏分離によって消されているとのこと。

鶴岡八幡宮の象徴「随身門」の入り口両側には、仁王様でなく、随身

(=平安時代以降、貴人護衛にあたった武人)が鎮座している。

随身門の守護者である随身像は、向かって右の随身像(阿形)は刀を持って鎮座。

向かって左の随身像(吽形)は矢を持って鎮座。

本宮にて参拝。

本宮の巨大な正月用のお賽銭箱。

再び楼門下から舞殿を見下ろす。

御祈祷受付所。

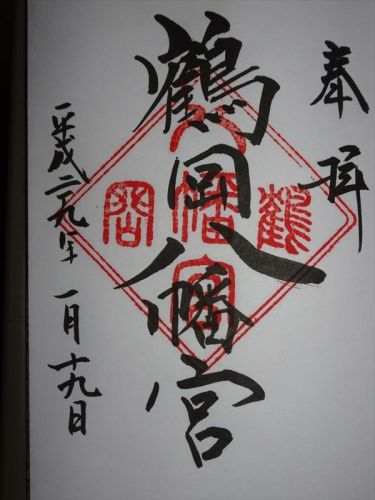

御朱印を頂きました。

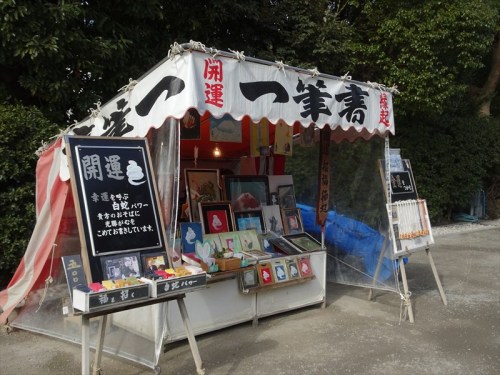

参道にあった「一筆書」の店。

一筆書きの蛇が幸運・開運の絵として人気があると。

参道の巨大石灯籠。

1862年(文久2年)、江戸と大坂の砂糖問屋が砂糖船の航海の安全を祈願して奉納したもの。

左側が大坂でこの右側が江戸のもので、それぞれ「砂糖店」と刻まれている。

左手には鎌倉七福神めぐりの旗上弁財天社への入口。

源頼朝の旗挙げに際しては、家運長久の守護神として弁財天が現れ、霊験があったと伝えられ、

旗上弁財天社は、北条政子が建立したものとも伝えられている。

弁財天は仏教の守護神であることから、明治の廃仏毀釈で破壊されたが、1956年(昭和31年)に

再興され、現在の社殿は、鶴岡八幡宮創建800年にあたる1980年(昭和55年)に、

文政年間の古図をもとに復元されたもの。

太鼓橋。

太鼓橋は、1182年(寿永元年)、源平池が造営されたときに架けられたものと

考えられていると。

将軍家が鶴岡八幡宮に参拝するときは、この橋で輿を下乗したという。

当時は朱塗りの板橋であったことから、「赤橋」(あかはし・あかばし)と呼ばれていた。

鎌倉の古絵図にも「赤橋」と記されていると。

帰路は小町通りを歩き鎌倉駅へ。

先日、旅友のSさんが宴を楽しんだイタリアンレストランの店を確認。

小町通りは若宮大路から一本鎌倉駅寄りにある鶴岡八幡宮までの長さ360メートルの商店街。

鎌倉のメインストリート的存在で、レストラン・カフェ・お土産・雑貨・ブティックなど

250以上の店舗が軒を連ね、多くの観光客で賑わうのです。

蜂蜜の杉養蜂園の出店。

マヌカ蜜と書かれた幟が店頭に。

マヌカとは灌木種の一つで、ニュージーランドにのみ自生するフトモモ科の低木。

ニュージーランドの原住民であるマオリ族が薬として使っていた木で、

この木の花から集められた花蜜から作られるはちみつをマヌカハニー又はマヌカ蜜と

呼んでいるのです。

そして鎌倉駅に到着。

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01