PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

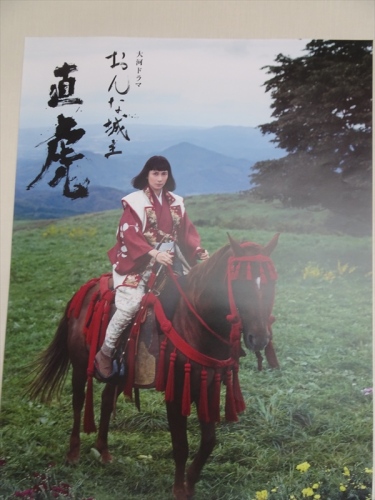

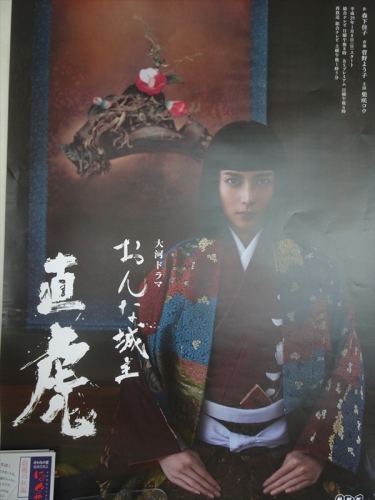

4/12(水)早朝から 現在NHKで放映されている、大河ドラマ『おんな城主直虎』の

ゆかりの里・井の国(浜松市北区)を、いつもの旅友Mr.S.さんと訪れました。

自宅を5:30に出て6:00前にSさん邸に到着。

Sさんの愛車に乗り換え圏央道から東名高速に。

大井松田手前で富士山の雄姿が迎えてくれた。

鮎沢PA近くからの富士山。

新東名で島田金谷インターに近づくと、名物の「茶」文字の山が見えて来た。

そして浜松いなさICから井伊谷城址へ向かう。

途中の道路脇の桜は満開。

静岡県浜松市引佐町、旧引佐町役場の北東500m。

257号線の西側の井伊谷城址内にある二宮神社の石鳥居。

そして8:30に二宮神社に到着し女城主・井伊直虎 ゆかりの里の散策スタート。

二宮神社御由緒

『当二宮神社は多道間守と宗良親王との御二柱を御祭神としております。

往古は三宅神社と称し奉り、天日槍尊の四世で、井伊郷の荘司三宅氏の始祖

多道間守の尊霊を奉祀した延喜式の式内社に列せられた霊社であります。

第十一代垂仁天皇の勅諚に応え常世の国から我国へ橘を将来したのがこの祖神多道間守で

当地発祥の井伊家は式内社渭伊神社を象徴する井桁と、当三宅神社の橘とを家紋と致しました。

元中二年八月十日(西暦一三八五年)後醍醐天皇の皇子宗良親王が井伊城に薨ぜられるや

九月南帝の勅使中院為久郷、中院少将定平朝臣下向、御連枝の方廣寺開山、圓明大師を

御導師として葬送の御儀を執行い、当三宅神社に尊霊を合祀し奉り、慈来二柱の神霊を

祭祀するため二宮神社と改称し奉りました。』 -境内案内板より-

上記の如く井伊家にかかわる多道間守(橘の家紋)と宗良親王がご祭神。

宗良親王は「二宮」と呼ばれたために二宮神社と言われるのだと。

天王社。

二宮神社から急な坂を上っていくと10分弱で井伊谷城跡(いいのやじょうあと)に

到着。手前には虎口(大手口)と書かれたポールが立っていた。

井伊谷城跡は井伊氏居城の痕跡が残る場所。

標高約115mの丘陵に築かれた井伊谷城は、井伊氏発祥の城。

井伊直親らが城主を務め、直親の死後に当主となった直虎の居城。

直虎と井伊家ゆかりの人物関係図を私の頭の整理用に。

![01_keizu[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/692b7c516bb53ce695a0eac1311eab505d460b06.15.2.2.2.jpg?thum=53)

南側を土塁で囲んだだけの簡素な作りで、現在は城山公園として整備されていた。

土塁などの遺構が見学できた他、井伊谷の風景が一望できた。

井伊谷城からのパノラマの案内図。

手前左手の麓に二の丸と本丸跡地が。

再び二宮神社の境内まで戻る。

足跡石。

参道脇の鳥居脇の天神社の小祠。

二宮神社のすぐそばにある足切観世音(あしきりかんぜおん)まで移動する。

宗良親王の念持仏(日常念持し礼拝する仏像)である身代わり観音を祀る堂宇。

この堂宇を足切観音堂と言ってる。足切観音の由来は、延元(1336~7)の昔、

戦乱のある日宗良親王は流れ矢を受けて落馬した。従者が介抱したが不思議にも

傷跡がなかった。親王は夕刻、念持仏を礼拝したとき仏像をみると、仏像の御足あたりが

血に染まって痛ましい限りであった。

親王は「吾が身代わりになりたり」と言って益々信仰を深められた、との伝説があるとのこと。

直虎の叔父、直満らの屋敷跡と伝えられている。

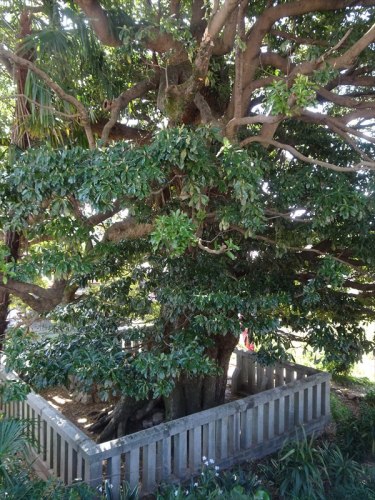

井殿の塚に到着。

塚を覆う巨木はタブノキ。

ここは井伊家弔いの地。今川義元に謀反の疑いをかけられ、 駿府で

討たれた井伊直満と直義の墓がここに。

井伊谷の人々がこれを悲しみここに塚を造ったと。

幕末には大老・井伊直弼もここを参拝し、石垣を寄進したと。

井殿の塚近くには紅白の枝垂れ桜が満開。

井殿の塚の道路の反対側の高台には晋光寺(しんこうじ)が。

臨済宗妙心寺派の寺。

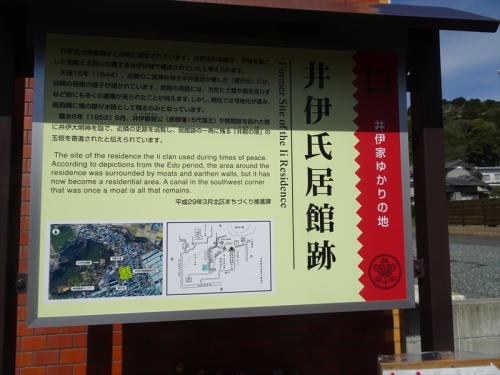

そして次に訪れたのは井伊氏居館跡。

井伊氏の居館跡がこの地に想定されるのだと。

井伊氏の本拠は、平時を過ごした居館と北西に位置する井伊谷城で構成されていたと。

天保15年(1844)、近隣の二宮神社神主中井直怒が著した『礎石伝』には

、当時の居館の様子が描かれていると。 居館の周囲には、方形に土塁や堀を巡らすなど

ほかにも多くの遺構が見られたことが伺えるのだと。

しかし、現在では宅地化が進み、 南西隅に堀の跡が水路として残るのみであった。

そして浜松市地域遺産センターを訪ねる。

2017年大河ドラマの舞台となっている井伊氏ゆかりの地、井伊谷。

井伊谷城の立地する城山のふもとにある「浜松市地域遺産センター」で

戦国時代の井伊谷についての展示を行っていた。

地形ジオラマへのプロジェクションマッピングや、井伊直親ゆかりの青葉の笛の再現、

井伊谷城の復元模型や3D画像など、井伊谷の歴史がわかりやすく楽しめる特別展。

1Fエントランスホールには巨大な笛の顔出しフォトスポットが。

遠江に残る木喰仏が展示されていた。

木喰五行上人(行道、明満。1718(享保三)年-1810(文化七)年は、江戸時代に

全国を行脚した遊行僧で、60歳を過ぎた頃から人々の求めに応じて一木造りの仏像

「木喰仏」を各地で刻んだ。1800(寛政十二)年、83歳の頃に木喰上人は当地浜松を

訪れており、市内北区や浜北区には数多くの木喰仏が残されていると。

その素朴な美は、民芸運動で知られる美術評論家の柳宗悦が見出し、今なお多くの人を

魅了しているのだと。

開館記念特別展『仙石の井伊谷』が開催中。

2階展示室では、井伊直虎の生涯や井伊谷周辺の戦国時代の様子をプロジェクションマッピングと

ジオラマで物語風に紹介する「井伊谷戦国絵巻」や、城跡の推定復元ジオラマと360度動かせる

3D画像により井伊谷城を俯瞰できるコーナー、井伊直親ゆかりの笛を再現した「青葉の笛」、

北神宮寺遺跡を中心に井伊谷の中世遺跡の出土品などが展示されていた。

ジオラマで物語風に紹介する「井伊谷戦国絵巻」。

![320935sengokunonaotora01[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/9cf9130da5be79c8df0e30757b2fe5648941cc87.15.2.2.2.jpg?thum=53)

NHK大河ドラマ「

こちらにも。

井伊直虎の菩提寺であり、晩年を過ごしたという「妙雲寺」を訪ねるが

この日は平日の為Closed。

臨済宗妙心寺派の寺院で、かつては自耕庵と呼ばれていたと。

妙雲という名前は、直虎の法名「妙雲院殿月舩祐圓大姉」から来ていると。

2015年井伊直虎、2016年直虎を支えた南渓和尚の位牌、肖像画などが発見されており、

現在は曜日限定で公開されているのだと。

南渓和尚は、女性であった直虎を領主に推薦した人物。

井伊家の御家再興に力を尽くした人物で、龍潭寺の2代目住職。

屋根の鬼瓦も印象的。

妙雲寺の北方に100mほどにある井伊直虎の墓とのこと。

近年、覆い屋根が作られたようであった。

祠の中には宝篋印塔が安置されていた。

そして謂伊神社へ。

もともと龍潭寺の境内にあったと言われている謂伊神社は井戸や井水を

祭祀対象とした神社で、やがて井伊氏の発祥とともに氏神となったと。

後に井伊氏が渭伊神社を神仏混交方式とし、渭伊八幡宮と改称。

明治元年(1868)の神仏分離令により、渭伊神社に戻ったと。

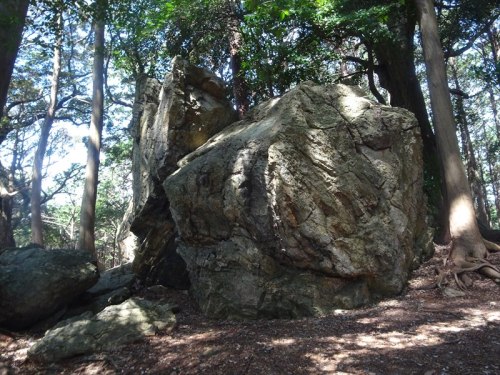

本殿の裏にある天白磐座(てんぱくいわくら)遺跡。

この遺跡は大河ドラマの第1回にも出てきたのであった。

高さ約20mの円錐形をなす小丘陵の頂上に、40m四方にわたって数十個の巨石が群在。

この遺跡は出土品より、古墳時代から鎌倉時代まで実際に祭祀が行われた事を証明する

磐座として全国的に貴重な遺跡。三つの岩塊からなり、時代によりそれぞれの祭祀場所は

異なるが、基本的には南面が祭場。

この事より神宮寺川の治水を祭っていたのではないかと。

古墳時代の巨石遺跡ということで、パワースポットとしても近頃紹介されていると。

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.23 コメント(2)

-

湘南江の島の海が割れる・トンボロを見に… 2024.05.28

-

日本平~久能山東照宮へ(その5):久能山… 2024.03.10