PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

妙本寺の総門を潜り、帰路を真っ直ぐ進むと正面に大きな山門が見えて来た。

ここは本覚寺(ほんがくじ)。

本覚寺は、日蓮宗の本山(由緒寺院)。山号は妙厳山。

本尊は釈迦三尊像。身延山の久遠寺にあった日蓮の遺骨を分骨したため「東身延」とも

呼ばれると。二代目住職の日朝上人にちなんで通称「日朝さま」。

日朝上人は、眼病の治癒で非常に信仰を集めたという。その理由は

激務がたたり、日朝上人は65歳の時に両目を失明。ところが「まだやり残した仕事がある」と

一日に一万回「お題目」を唱えるなどして願を掛け、3年後に奇跡的に視力を取り戻したのだと。

また、若宮大路に向けて入り口を作ってはいけない規則が当時あったため、

本覚寺は小町大路(辻説法通り)に入り口を向けているのだと。

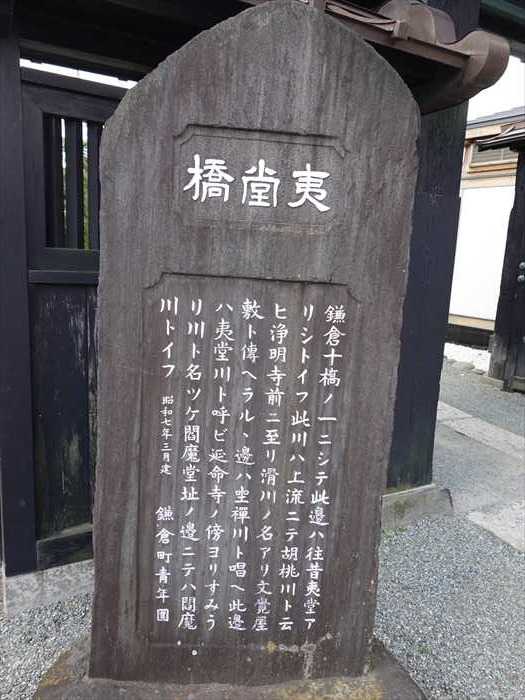

そして山門(仁王門)の手前に「夷堂橋(えびすどうばし) 」 と白く書かれた石碑が。

この橋は鎌倉十橋のひとつ。ここには昔、夷堂があったと言います。

碑文には

「この川は現在は滑(なめり)流といいますが、 昔は場所によって多くの呼び 名がありました。

上流では胡桃(くるみ)川といい、浄明寺 門前では滑川といい、文覚 (もんがく)屋敷跡の

辺りでは 坐禅(ざぜん)川といい、この辺りでは夷堂川と呼び、延命寺の辺りはすみうり川と

山門(仁王門)の阿形像。

吽形像。

山門(仁王門)からの境内そして本堂。

1274年(文永11年)、佐渡流罪を許されて鎌倉に戻った日蓮は、夷堂を拠点として活動し、

その後、日出が日蓮ゆかりの地に本覚寺を建てたと。

そのときに、夷堂も仁王門近くから本覚寺の中に移されたという。

明治になると神仏分離令が出され、夷堂は移転して蛭子神社に合祀されたが、

1981年(昭和56年)、本覚寺内に再建されたのだと。

夷尊堂と書かれた扁額。屋根には九輪が載る。

「人形塚」の碑。

毎年10月の第一日曜日に行われる人形供養は、「物を大切にする」という考え方から

始められたものと。

本堂で供養法要が行われた後、人形のお焚き上げがあると。

手水舎の見事な対の龍。

鐘楼。

応永17年(1410年)銘の梵鐘。

創健者の一条院日出が木更津八幡宮の別当寺で法論に勝ち、従者に持ち帰らせたと

伝えられていると。

本堂。

大正時代の創建。本尊は釈迦如来。

赤い帽子と前掛けをしている「しあわせ地蔵」が境内に。

願い事をとなえながらその頭をなでると願いがかなうと言われていると。

そして境内の紫陽花。

ご朱印を頂きました。

「眼病救護」という文字が印象的。

そして再び鎌倉駅へ向かう。

途中のマンホール。

中央に時計塔そして鎌倉市の木はヤマザクラ、市の花はリンドウ。

そして鎌倉駅から横須賀線に乗り北鎌倉駅で下車し東慶寺(とうけいじ)に向かう。

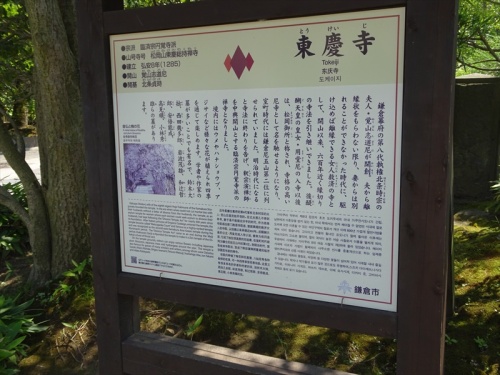

東慶寺は、鎌倉市山ノ内にある臨済宗円覚寺派の寺院。山号は松岡山、寺号は東慶総持禅寺。

開基は北条貞時、開山は覚山尼と伝える。現在は円覚寺末の男僧の寺であるが、

開山以来明治に至るまで本山を持たない独立した尼寺で、室町時代後期には住持は御所様と

呼ばれ、江戸時代には寺を松岡御所とも称した特殊な格式のある寺であった。

また江戸時代には群馬県の満徳寺と共に幕府寺社奉行も承認する縁切寺として知られ、

女性の離婚に対する家庭裁判所の役割も果たしていたのだと。

山門に向かう途中の庭には各種アジサイが開花。

カシワバアジサイ。

白い花は円錐状あるいはピラミッド型に付く独特の形状。

そしてとりどりのアジサイが開花中。

そして階段の上には藁葺き屋根の山門が。

山門を潜って左側に茅葺屋根の鐘楼が。 現在の鐘楼は大正5年のもの。

関東大震災で唯一倒れなかった建物であると。

梁に大震災のとき梵鐘が揺れてめり込んだ跡が残ると。

東慶寺には鎌倉時代末期に造られた梵鐘があったが今はここになく、静岡県韮山の本立寺にある。

現在の梵鐘は南北朝時代の1350年に鋳造されたもので神奈川県重要文化財に指定されている。

そして再びアジサイが迎えてくれた。

右手に仏殿。

もともとは、鎌倉尼五山第一位で廃寺となった太平寺の木造聖観音立像(土紋装飾が施された

仏像)を安置するために建立されたのだと現在、木造聖観音立像は松ヶ岡宝蔵に安置。)。

現在の仏殿は1935年(昭和10年)に建立されたもので、旧本堂(仏殿)は横浜市の三溪園に

移築されているとのこと。本堂横の水月堂には、木造水月観音半跏像が安置されていると。

仏殿は、「泰平殿」と呼ばれ、本尊は釈迦如来坐像(南北朝時代)。

本尊の左には二十世天秀尼像、右には開山覚山尼像と五世用堂尼像が安置されていると。

境内の中央に鎮座する金仏そしてその後ろに花菖蒲田が。

本堂前に鎮座するこの露座佛の視座は一直線に時宗の眠る廟の方角を捉えて

瞑想しているのであった。

もちろん視線の先は山門の遥か向かいの山、円覚寺の時宗の廟。

この書院は、大正期の建立。

それ以前の書院は、1634年(寛永11年)、徳川忠長屋敷から移築されたものだったが、

1923年(大正12年)の関東大震災で倒壊。

現在の建物は、その当時の間取りで再建されたものであると。

緑煌めく世界、そして秋には紅煌めく世界に。

東慶寺は鎌倉の花菖蒲の名所。

色とりどりの花菖蒲が咲き乱れていた。

そして境内の奥の山道の岩肌にはイワタバコが開花中。

![1371131414[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/b385b2bd89add2d2f9a64f2ac38a4f99e6ac3b50.15.2.2.2.jpg?thum=53)

この時期、鎌倉の花といえば真っ先に紫陽花が思い浮かびますが、寺の裏山などの岩肌に

紫色の星形の花を咲かせるイワタバコこそ鎌倉らしい花なのかも。

![179[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/2/5d79a983c4704ff282d57379d310b033d25531a7.15.2.2.2.jpg?thum=53)

残念ながら仏殿(本堂)裏の岩肌を覆い尽くすイワガラミはこの日は公開されていなかった。

そして再び山門を潜り明月院に向かったのであった。

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01