PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさんエキナセアいっぱい…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】

👈リンク

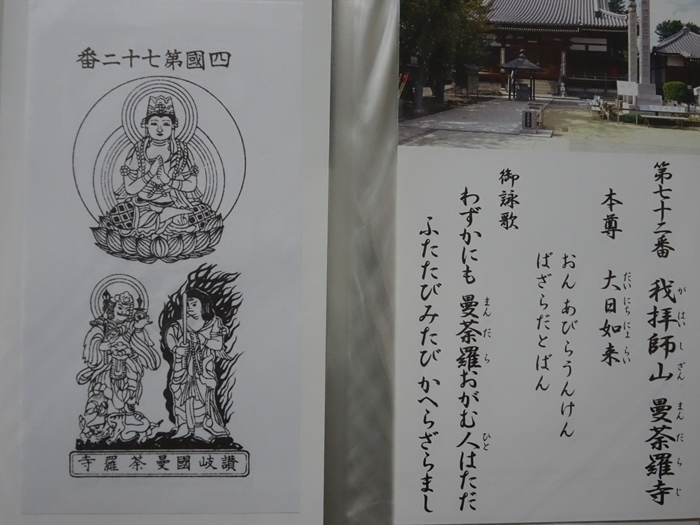

72番札所:曼荼羅寺

弥谷寺から72番札所:曼荼羅寺までは約6.5km、15分。

駐車場に車を駐めると、目の前には白塀に囲まれた美しい芝生庭園が。

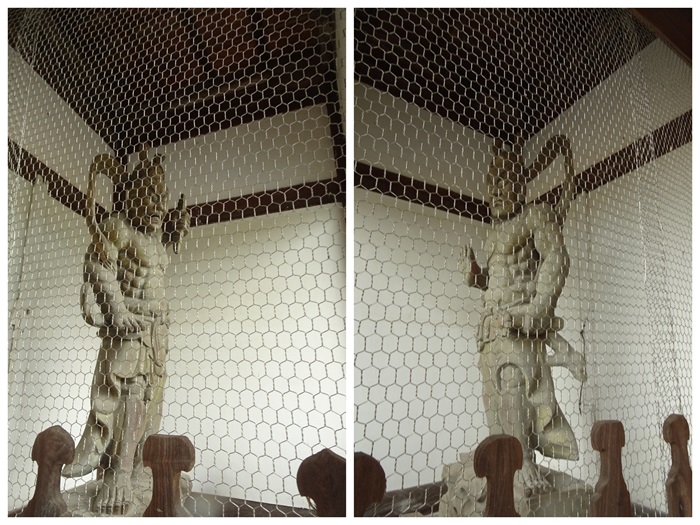

山門(仁王門)。

仁王像は金網で保護されていた。

何とか金網の網目にレンズを入れて。

曼荼羅寺 境内配置案内図。

山門をくぐり進むと本堂、その手前を左に行くと大師堂、右に進むと納経所がある。

![20150304170855[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/a8d0e2da26be0fe2055e12ae0ad3ec4561a12b6c.15.2.9.2.jpeg)

縁起によると、創建は四国霊場で最も古い推古四年(596)。讃岐の領主・佐伯家の氏寺として

創建され、初め「世坂寺(よさかでら)」と称していた。弘法大師がこの寺を訪れたのは

唐から帰朝した翌年のこと。亡き母玉依御前の冥福を祈るためだったともいわれている。

唐の青龍寺にならって伽藍を三年がかりで建立。本尊に大日如来を祀り、唐から持ち帰った

金剛界と胎蔵界の曼荼羅を安置し、寺名を「曼荼羅寺」に改めとた。

鎌倉時代には、後堀河天皇から寺領を給わるほど栄えた。 しかし、1560年の兵火で焼亡、

さらに、1596年に戦火を受けたが復興していると。

山門を潜り本堂に向かって歩く。

本堂の古い鬼瓦(明治9年)で、境内右手に展示されていた。

手水舎。

延命地蔵尊。

修行大師像。

鐘楼。

笠松大師。

笠松大師。

笠松と呼ばれていた「不老の松」の幹に刻んだ弘法大師座像。

お遍路は笠松大師をさすっては在りし日の姿を偲んで行くと。

![ph-220_22[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/bbb89826ed2bf0e0fad82069dac858d95c1b64b3.15.2.9.2.jpeg)

平成14年までは立派な「不老の松」があったようです。

樹齢1200年を超す「不老の松」で高さは4m足らずですが直径が17〜18mもあり、

菅笠をふたつ伏せたような印象的な姿で県の自然記念物にも指定されていた。

しかし、松食い虫に浸食され、平成14年に伐採されてしまったと。

大日如来像。

福禄寿。

観音堂。

昭和9年、昭和59年と50年毎に建立された石塔が2本。

太師堂。

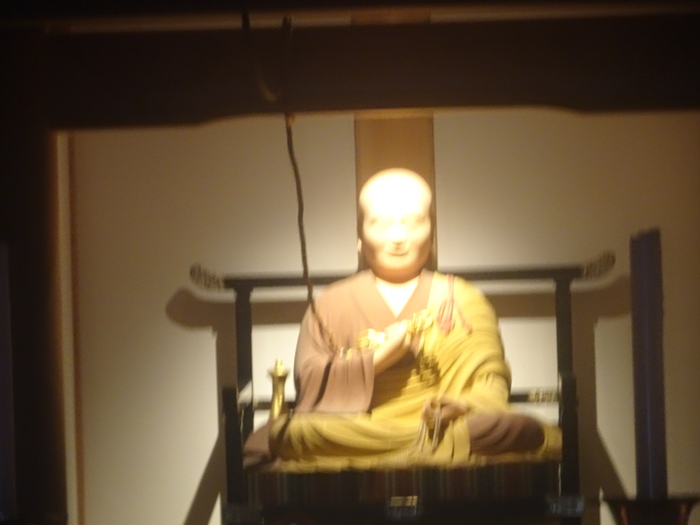

太師堂内部。

大師像を拝顔出来ました。

延命地蔵堂。

愛染堂。

地蔵堂。

八幡宮。

水子供養地蔵尊。

「実相院殿観月宗真大居士菩提」五輪塔 。

護摩堂。

内部。

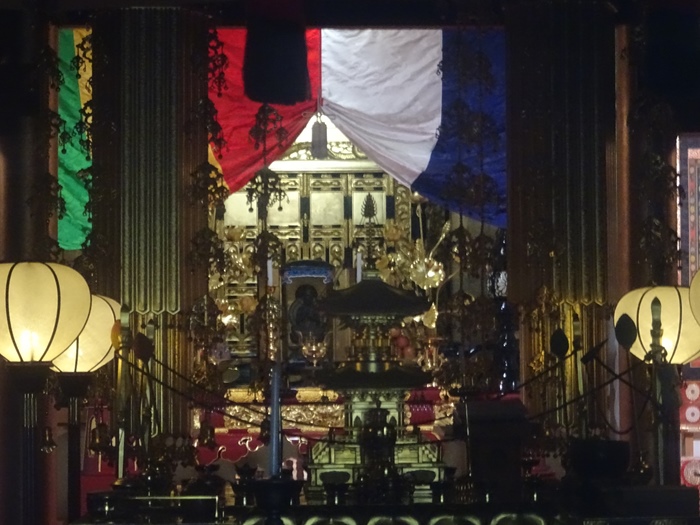

本堂。

ここは四国内の寺で一番古いとされているとあります。

推古天皇の時代からだと。

我拝師山 延命院 曼荼羅寺(がはいじざん えんめいいん まんだらじ)

宗派 真言宗善通寺派

本尊 大日如来

創建 推古天皇4年(596年)

開祖 行基

所在 香川県善通寺市吉原町1380番地1

本尊真言 ”おん あびらうんけん ばさらだどばん”

堂内の扁額には「大日閣」の文字が。

毎年、彼岸の入りの日に、本尊金剛界大日如来が開帳されると。

賓頭盧尊者(びんずるさん)。

福禄寿。

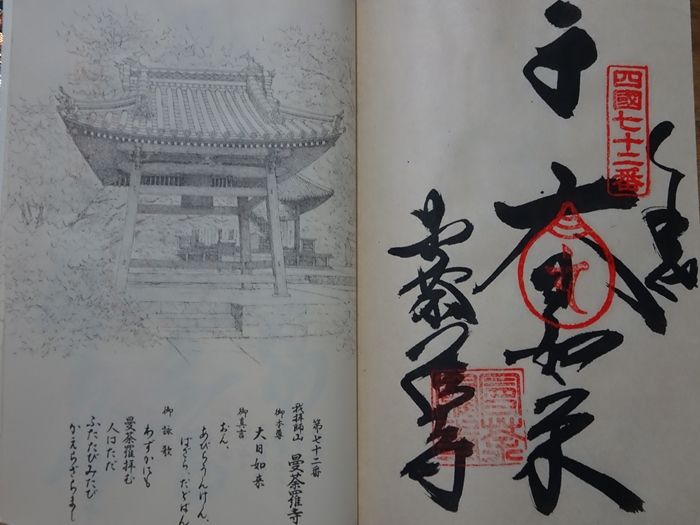

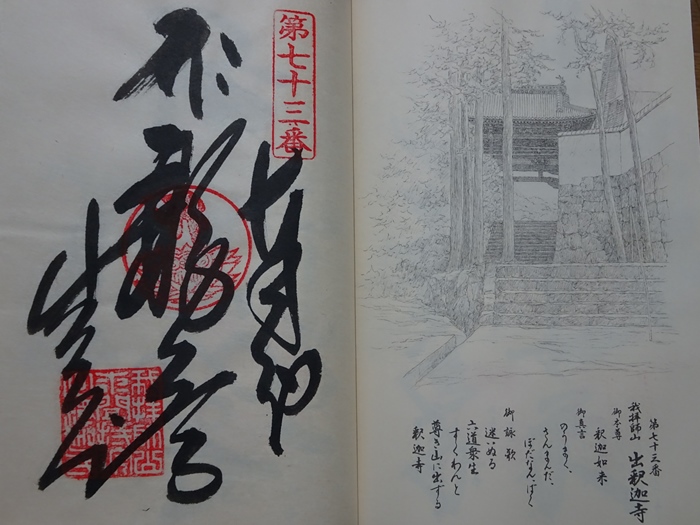

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。

73番札所:出釈迦寺

曼荼羅寺から73番札所:出釈迦寺(しゅっしゃかじ)は300mの距離。

本堂に向かう参道を上る。

出釈迦寺 境内配置案内図。

山門を進み右に折れると左に納経所があり、正面に本堂、その右側が大師堂と並置されている。

本堂の左の石段を上がると赤い壁の地蔵堂があり、その先に奥之院遥拝所と大きな石の台座に

虚空蔵菩薩石像があり、眼前に奥の院のある我拝師山がそびえる。

![20150304170941[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/0e84925e163857df682a063f4345b99d441c85c9.15.2.9.2.jpeg)

種田山頭火の「山あれば山を観る」と刻まれた石碑。

裏には「雨の日は雨を聴く」と刻まれていたのであろうか?

寺伝によれば、空海(弘法大師)が7歳の時に倭斬濃山(わしのやま)(現、我拝師山)に登り、

「仏門に入って多く人と衆生を救いたいのです。私の願いが叶うなら釈迦如来様、お姿を現して

下さい。もし、願いが叶わないのなら私の命を仏に供養します」と願い、山の断崖から谷へと

飛び降りた。すると、落下する空海の前に釈迦如来と天女が現れて抱きとめ、「一生成仏」と

宣し、彼の願いが成就された。感激した空海は、釈迦如来が現われた山を「我拝師山」名づけ、

その山に出釈迦寺を建立し、釈迦如来の尊像を刻んで本尊としたと。

現在の当寺の奥之院である山上のお寺は、曼陀羅寺の奥之院であったが、1600年代半ばに

我拝師山の麓に寺が建立された。山上が札所であるが麓の寺でも納経するようになっていた。

しかし、1920年(大正9年)に札所は麓の寺に移されたと。

修行大師像。

「四国霊場 第七十三番 我拝師山 出釈迦寺」と刻まれた石柱。

「子宝の三鈷の松」。

ここにも修行大師像。

境内から遠く瀬戸内海が見えた。

参道の右側には「干支別守り本尊」がずらりと。

子、牛、寅、卯、・・・とそれぞれの干支によって異なる御本尊の石像が刻まれ、

並んでいた。

我が寅年は虚空蔵菩薩。

山門が現れる。

山門は2008年落慶と。

「我拝師山」(がはいじさん)と金字で書かれた扁額。

恵比寿像。

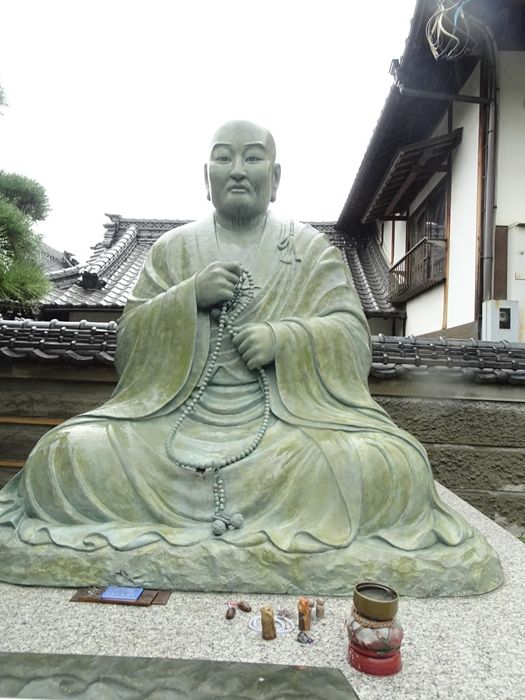

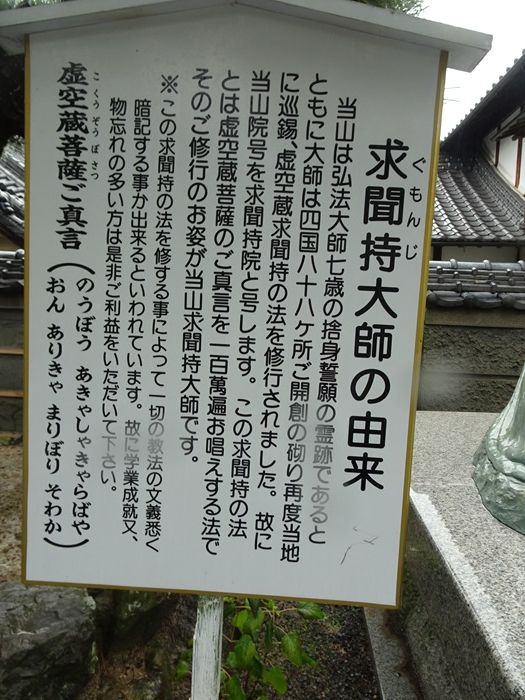

求聞持大師像(ぐもんじたいしぞう)。

弘法大師7歳の捨身誓願の霊跡であるとともに、お大師様が四国八十八ヶ所ご開創の砌り、

再度当地に巡錫、虚空蔵求聞持の法を修行され、故に当山院号を求聞持院と号します。

この求聞持の法とは虚空蔵菩薩のご真言を一百萬遍お唱えする法で、そのご修行のお姿が

当山求聞持大師像です。この求聞持の法を修することによって一切の教法の文義悉く暗記する事が

出来るといわれています。

太師堂。

太師堂内部。

仏足石。

水子地蔵尊。

地蔵堂。

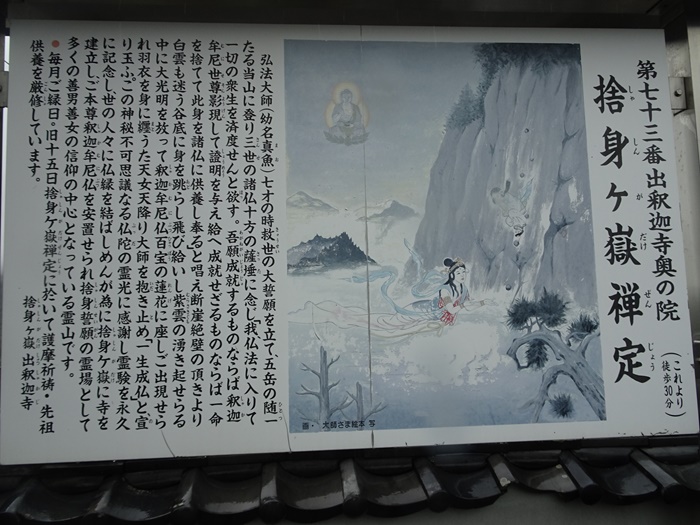

捨身ヶ嶽遙拝所(しゃしんがたけようはいじょ)。

弘法大師が真魚(まお)呼ばれていた7歳の時、我拝師山に登り「将来仏門に入って、

仏の教えを広め多くの人々を迷いから救いたい。この願いが叶うかどうか、お釈迦様の証を

お示しください。もしもそれが叶わないなら、この身を諸仏に供養としてささげます。」

と願い、断崖絶壁から飛び降りた。

すると、紫色の雲が湧き、羽衣をまとった天女が舞い降り、雲の中で弘法大師を抱きとめた。

天女が真魚を飛び降りた場所に戻すのと同時に紫色の雲が湧き、釈迦如来が現れ「一生成仏」と

宣し、彼の願いが成就された。

その後、成人した弘法大師は、お釈迦様のお姿を拝んだお山というところからこの山を

「我拝師山(がはいしさん)」と名付け、山頂に釈迦如来像を刻んで安置し、堂宇を建て

「出釈迦寺(しゅっしゃかじ)」と名付けた。

この場所は「捨身ヶ嶽禅定」といわれ元は札所でしたが、1600年代半ばに我拝師山の麓に

寺が建立され、1920年(大正9年)に札所は麓の寺に移されたので、今は奥の院としての役割を

果たしている。

また出釈迦寺は、大師が虚空蔵菩薩の真言を100万回唱える「虚空蔵求聞持の法」の修行をした

地としても知られており、院号の「求聞持院」もここから来ていると。

虚空蔵菩薩像。

再び修行大師像。

新しい鐘楼。

鐘も新しそう。

今年の5月に落慶法要とのこと。

出釈迦寺本堂が左手に。右に太師堂。

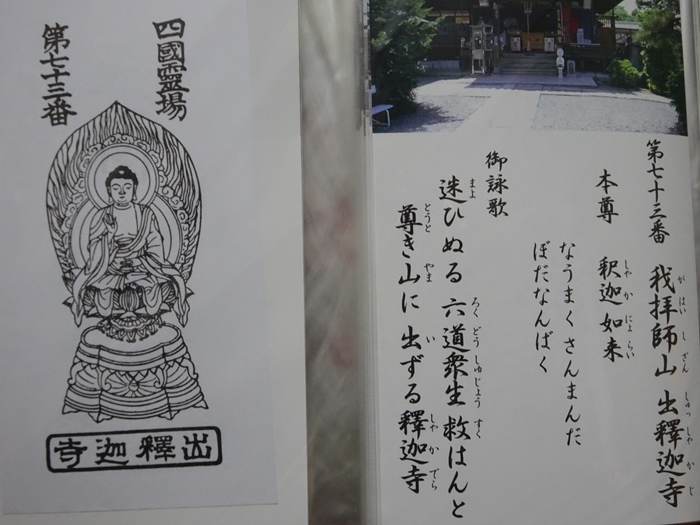

我拝師山 求聞持院 出釈迦寺(がはいじざん ぐもんじいん しゅっしゃかじ)

宗派 真言宗御室派

本尊 釈迦如来

創建 奈良時代後期~平安時代初期

開祖 空海(弘法大師)

所在 香川県善通寺市吉原町1091番地

本尊真言 ”のうまく さんまんだ ぼだなん ばく”

弘法大師作の本尊・釈迦如来はすだれ越しにうっすらと浮かび上がっていた。

![IMG_7302h[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/a6f867265efc2f03948b9e0ed3939a1d6fc0171a.15.2.9.2.jpeg)

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。

-

四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト 2020.06.15

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その28… 2018.05.31

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その27… 2018.05.30