PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【珍至梅 ・ 街路樹…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】

👈リンク

76番札所:金倉寺

善通寺から76番札所:金倉寺 ( こんぞうじ ) までは25号線に出て瀬戸内海に向かって走り

21号線に出ると直ぐ。善通寺から4.5km、約10分で到着。

笑顔の七福神が出迎えてくれました。

境内の参道を歩いて行くと次々に七福神が迎えてくれたのです。

寿老人。

福禄寿。

金倉寺の境内で祀られている神社。名前は?忠魂社?

仁王門。

阿形像。

吽形像。

金倉寺 境内配置案内図。

山門から入り、参道を進むと正面に本堂、本堂の右手に納経所、左に進むと大師堂がある。

![E98791E58089E5AFBAEFBC91E383BBE5A283E58685E59BB3[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/59397c98fb41c9d7d1208e8847857f3f12f52e79.15.2.9.2.jpeg)

境内はかなり広い、正面に本堂。

右手に手水舎。

柱の数が多い鐘楼。

智証大師一千年遠忌供養塔と刻まれた石碑(左)。

水子地蔵尊(中央)。

こちらは智証大師一千百年遠忌供養塔と刻まれた石碑。

本堂。

宝起5年(774)弘法大師の甥に あたる智証大師の祖父、和気道善 の開基で、当時は道善寺と

いった。この方はのち延暦寺5代の座 主となり三井園城寺を賜わったが、この地は

智証大師の誕生地でもある。天安2年(858)唐から 帰られた智証大師が、先祖菩提のため

堂塔を修理し、延長6年 (928)醍醐天皇の勅願によりこの 地の郷名をとって金倉寺と

改めた。その後寺運は大いに栄え広大な 寺領や多くの堂塔を有する大寺になった。

南北朝や室町時代の 兵火によって堂塔のほとんどを焼 失したが、寛永19年(1642)藩主

松平公によって再建され現在に 至っていると。

本堂には所願成就の巨大な「願供養念珠」があり、大きな数珠を引くと、数珠が回り、

上に上がった数珠が落下。その時に下方の数珠に当たって「パチ、パチ」と音がはじけた

のであった。

本堂のガラス扉の前、賽銭箱の前に五鈷杵(ごこしょ)が鎮座。

杵(きね)の形をした中央の握り両端に鈷の突起をつくりその鋭さによって煩悩を打ち破り,

菩提心(仏性)をあらわすための法具である。

七福神の見事な木彫り。

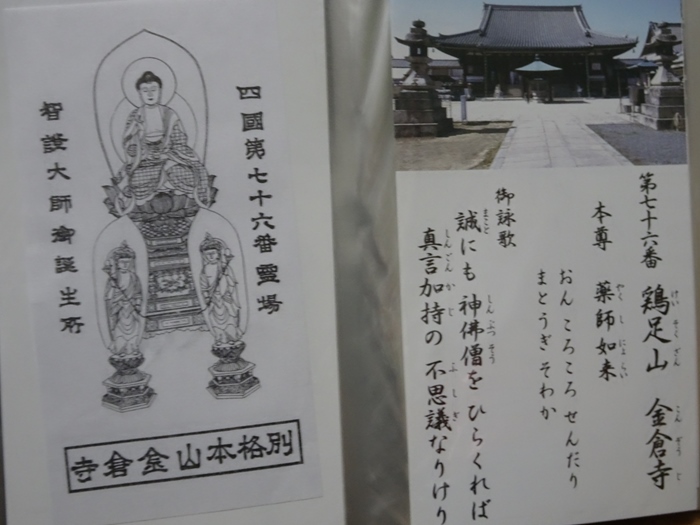

鶏足山 宝鐘院 金倉寺 (けいそくさん ほうしょういん こんぞうじ)

宗派 天台寺門宗

本尊 薬師如来

創建 宝亀5年(774年)

開祖 和気道善

所在 香川県善通寺市金蔵寺町字本村1160番地

本尊真言 ”おん ころころ せんだりまとうぎ そわか”

本堂内部。本尊薬師如来のほか、不動明王、阿弥陀如来を安置する。

天満宮。

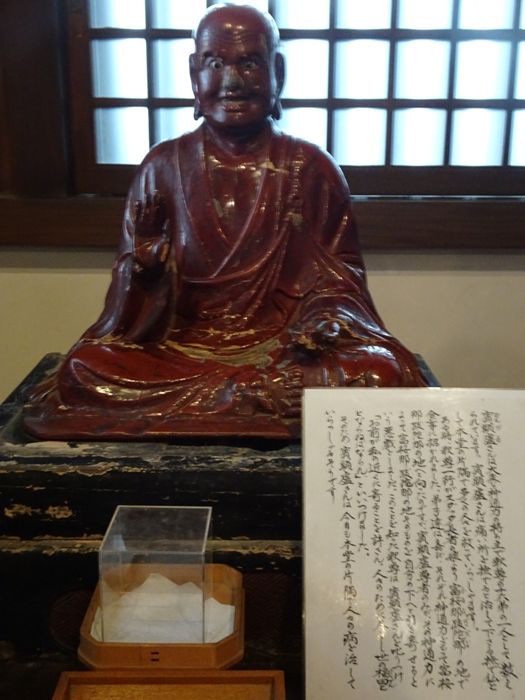

山伏姿の入山大師・ 智証大師(円珍)の像。

賓頭盧様。

金倉寺の絵馬は、黄金の小判形 。寺名が「金倉寺」であるから?

訶梨帝母堂(かりていもどう)。

金倉寺は、安産や子育て・女性守護の神・訶梨帝母尊(かりていもそん・鬼子母神)が、

日本で初めて現れたという寺。本堂横には訶梨帝母尊を祀る訶梨帝堂があり、子宝を願う

女性が多くお参りに訪れていると。

太子堂。

智証大師(円珍)像が中央に弘法大師(空海)像が右陣に神変大菩薩(役の行者)が左陣に

安置されている。智証大師の両脇仏として伝教大師と天台大師が大きな宮殿に納まっている。

四国八十八箇所の寺院で、大師堂に弘法大師以外の「大師」を中央に祀るのはここだけ。

大師堂の奥に続く奥殿にもその三尊の仏像が祀られていると。

太子堂内部。

太子堂を横から。

大師堂(祖師堂)の扁額。

智証大師像が中央に、弘法大師像が右に、神変大菩薩(役の行者)が左に。

四国霊場で大師堂に弘法大師以外の「大師」を中央に祀るのはここだけであると。

境内の神社の祠を横から。

不動明王像。

恵比須神も雨に濡れて。

乃木将軍袖章記碑。

この寺の境内には乃木将軍の仮住まいがあった事、そして将軍を訪ねてきた女房を会わずに

返したと言う逸話が書かれた看板と「乃木将軍、妻返しの松」があるとのことであるが

その看板と松には気が付かなかったのであった。

護国院殿像(乃木希典)。

毘沙門天様。

ぐち聞きわらべ。

「頭をなでて ぐちをささやいて ください」と。ぐちもなかったですが、頭はなでて来ました。

子育地蔵。

安産や子育てに御利益があるそうだ。

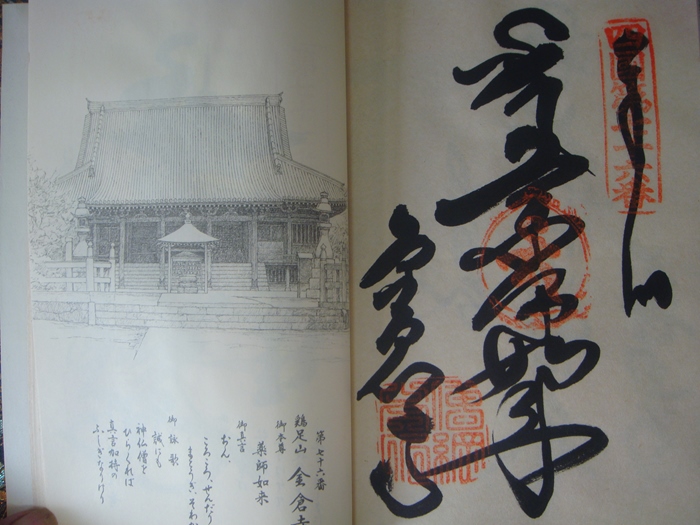

納経所。

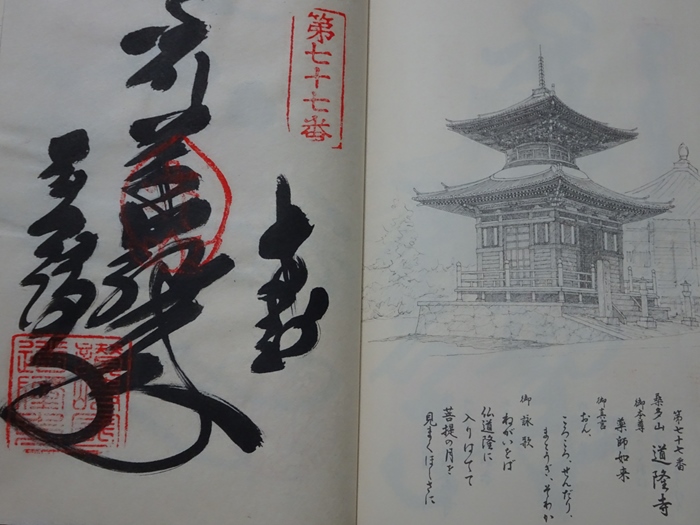

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。

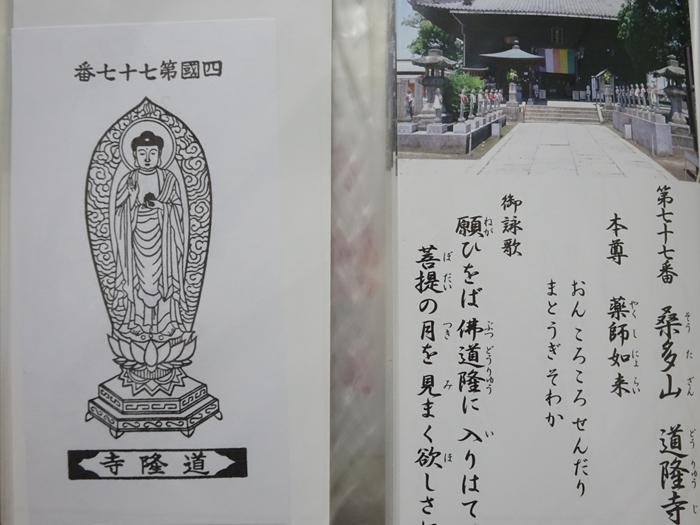

77番札所:道隆寺

金倉寺から25号線、21号線を利用して走ること4km、10分で77番札所:道隆寺(どうりゅうじ)

に到着。

仁王門。

阿形像。

吽形像。

道隆寺 境内配置案内図。

仁王門を入ると参道一番奥に本堂があり、その手前の右に大師堂、左に納経所がある。

小さいさまざまな祠は本堂を取り巻くように点在する。本坊は、仁王門の門前の右にある

遍路用品店と境内の間の道を進み突き当たりを右に行くとある。

![20150304171302[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/9b16e239857b9bdfa10efc6b844da1a958bf3d45.15.2.9.2.jpeg)

境内、正面に本堂。

参道の脇には全国各地の観音霊場の本尊が255体安置されていた。

鐘楼。

粟島堂。

本堂手前まで観音像が。

弘法大師に許しを請う衛門三郎の像が大師堂前に。

衛門三郎は、四国お遍路をした最初の一般人で、伝説上の人物。

大子堂。

大子像を拝顔できました。

寿老人。

本堂。

天平の頃この付近は桑園であった。寺伝によれば、和銅5年、当地の領主である和気道隆が

桑の大木が夜ごと怪しい光を放ったのでその方向に矢を射ると、矢が乳母に当たり誤って

殺してしまった。これを悲しんだ道隆は桑の大木を切り、薬師如来を刻んで堂に安置したのが

起源であるという。道隆の子の朝祐は、大同2年(807年)唐から帰朝した空海に頼み、

90cmほどの薬師如来を彫像し、その胎内に道隆の像を納め本尊とし、また、空海から受戒を

受け第2世住職となって、七堂伽藍を建立し父の名から「道隆寺」と号した。

そして、第3世は空海の実弟の真雅僧正(法光大師)が継ぎ23坊を建立、第4世は円珍(智証大師)

で五大明王を彫像し護摩堂を建立し、第5世の聖宝(理源大師)の代には「宝祚祈願所」となり

大いに栄えた。 しかし、貞元年間(976年から978年)の大地震による被害や、

康平3年(1060年)の兵火や、天正の兵火による災難にあって興亡を繰り返したと。

本尊の薬師如来を中心に多くの仏像が堂内部に。

桑多山 明王院 道隆寺(そうたざん みょうおういん どうりゅうじ)

宗派 真言宗醍醐派

本尊 薬師如来

創建 天平勝宝元年(749年)

開祖 和気道隆

所在 香川県仲多度郡多度津町北鴨一丁目3番30号

本尊真言 ”おん ころころ せんだりまとうぎ そわか”

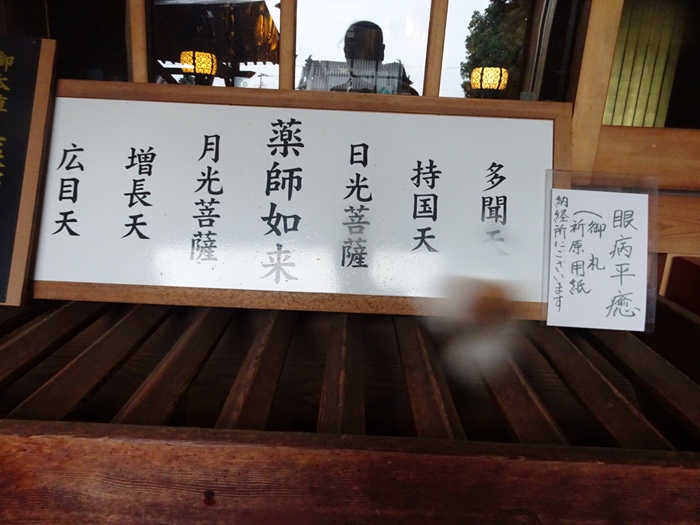

多宝塔。

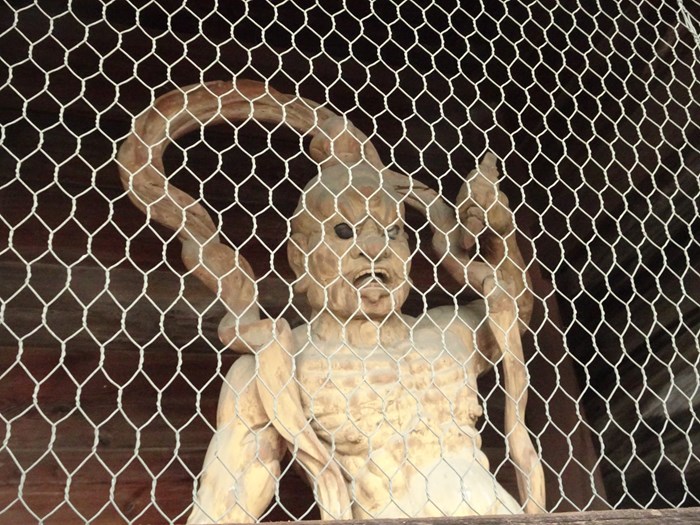

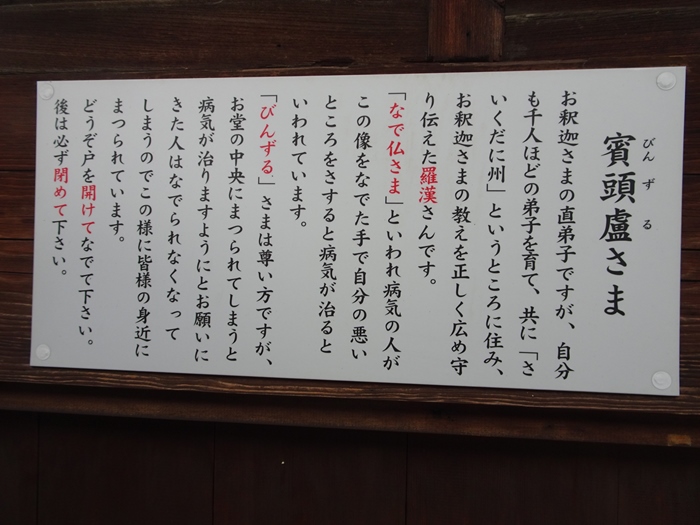

賓頭盧さま。

賓頭盧さま 案内板。

釈迦の直弟子の一人で十六羅漢の第一であると。

観音像の先にぐち聞き地蔵の姿も。

高祖大子千五十回忌之塔。

潜徳院殿堂(せんとくいんでんどう)。

堂内には眼病平癒に霊験あらたかとされる目なおし観音が祀られている。

稚児太子像。

灌頂堀。

納経所。

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。

-

四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト 2020.06.15

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その28… 2018.05.31

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その27… 2018.05.30