PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん岡山後楽園の花菖蒲…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】

👈リンク

80番札所:國分寺

前夜の発熱も、解熱剤の効果もあり、体調も戻り、この日も早朝6:30にホテルを出発。

国道11号線を利用して約13km、30分弱で國分寺に到着。

仁王門。仁王門前の立派な松が迎えてくれた。

仁王像。

外側には仁王像を配し、内側には大わらじを飾っていた。

阿形像。

吽形像。

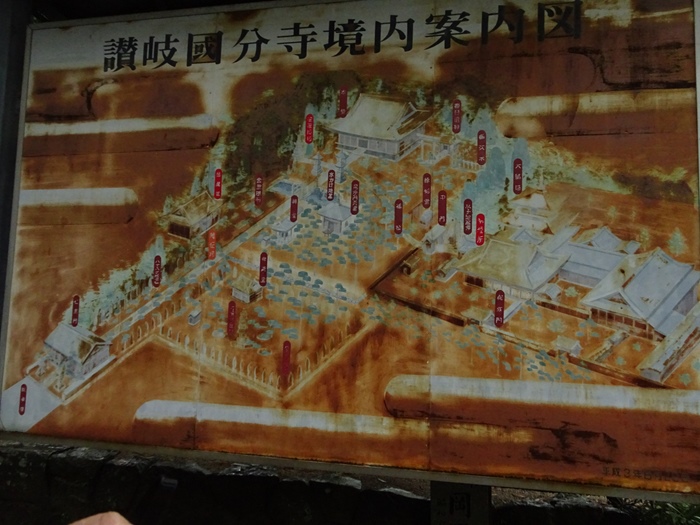

國分寺 境内配置案内図。

仁王門をくぐり八十八ケ所の石像が両脇にならぶ参道を進むと左に閻魔堂があり

右に四国最古の釣鐘があり、さらに行くと礎石のならぶ間を行き小さな橋を渡ると

正面に本堂が立つ。本堂を背に左手を進むと白い多宝塔があり、それが大師堂である。

その右の門から遍路用品のならぶ店内に入るとそこが大師堂拝殿であり、納経所でもある。

![TM_80[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/ecc5806069d809b15d10589f418a29f6b57a40e9.15.2.9.2.jpeg)

本堂への参道を進む。

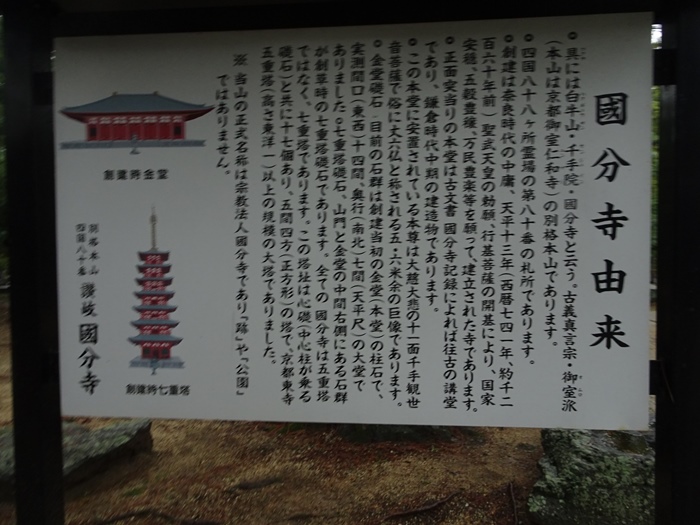

讃岐国府跡推定地の東方2kmに位置し、一帯は讃岐国の中心地であり多くの遺跡が

発掘されている。

現在の境内は、創建当時の国分寺の伽藍と重複している。伽藍跡は全国に残る国分寺跡の中でも

保存状態が良く、国の特別史跡に指定されている。なお国分寺跡で特別史跡であるのは、

当寺の他に遠江国分寺跡と常陸国分寺跡のみである。

そのほか、本堂・本尊・銅鐘が国の重要文化財に指定されている。

國分寺のミニ四国八十八カ所巡拝・御砂踏道場入口の大師像。

ミニ四国八十八カ所巡拝・御砂踏道場。

四国八十八箇所の各本尊の仏像が配されており、ここでお遍路をすることができるようです。

この寺・國分寺は右側に。

北向地蔵。

千体地蔵堂。

ここにも大師像。

境内の五重塔。

國分寺案内図は錆の発生が激しく更新が必要か。

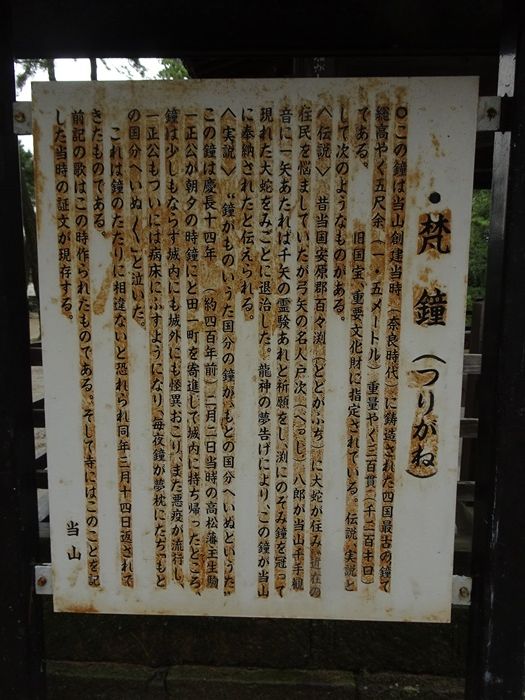

鐘楼。

奈良時代に鋳造された四国最古の鐘であるとされています。

また、案内板によれば以下の様な伝説があるようです。

『昔、讃岐国の安原郡百々渕(どどがふち)に大蛇が棲んでおり、付近の住民を悩ましていた。

そこで弓の名手・戸次八郎(べっしはちろう)が国分寺の千手観音に「一矢当たれば千矢の

霊験あれ」と祈願し、鐘を冠って渕に望み、そこに現れた大蛇を見事に退治した。

その後、龍神の夢告げ(神託)により、国分寺に奉納された』と。

『慶長14年2月2日、当時の高松藩主・生駒一正(いこまかずまさ)が朝夕の時鐘にしようと、

田一町を寄進して鐘を城内に持ち帰ったところ、鐘は少しも鳴らずに城内外で怪異が

起こるようになった。そのほか悪疫も流行し、遂には一正も病床に伏すようになったという。

また、毎夜鐘が夢枕に立ち「もとの国分へ帰りたい」と泣いたため、これは鐘の祟りに

違いないと恐れて、同年3月14日に返された。そのとき「鐘がものいうた国分の鐘が、

もとの国分へいぬというた」という歌がつくられ、当時の証文が現存する』と。

焔魔堂。

お迎え弁財天。

毘沙門堂

願掛け金箔大師。

金箔を貼って諸願成就を祈願することができると。

境内の池。

旧金堂跡(手前)と現本堂。

池に架かる橋を渡ると正面に本堂の姿が。

橋の上から、池の中に立つ弁財天を。

手水舎。

延命地蔵尊。

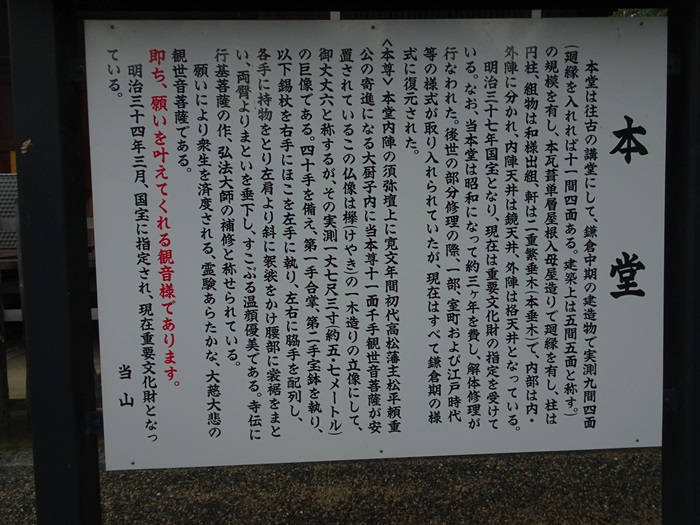

本堂。

5間四方の入母屋造で、本尊・千手観世音菩薩の立像は5.2mで四国一の大きさ。

本尊と本堂、鐘楼は国の重要文化財に指定。

奈良時代の講堂跡に立ち、その礎石を再利用している。

本堂は5間四方の入母屋造で、重要文化財。

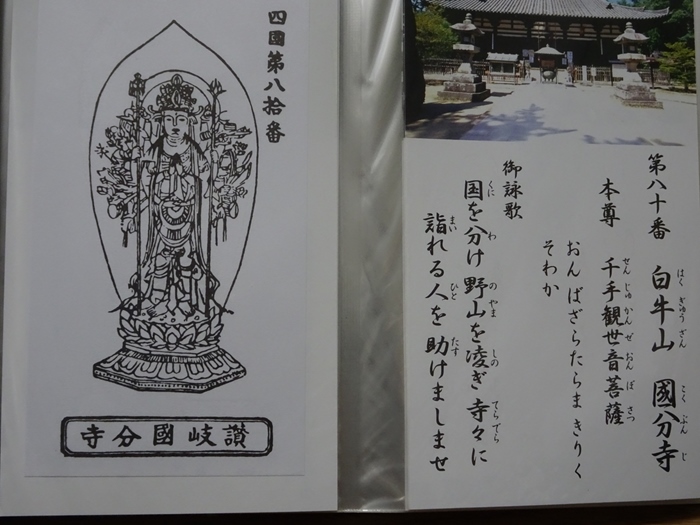

白牛山 千手院 国分寺(はくぎゅうざん せんじゅいん こくぶんじ)

宗派 真言宗御室派

本尊 千手観音

創建 天平勝宝8年(756年)以前

開祖 行基

所在 香川県高松市国分寺町国分字上所2065番地

本尊真言 ”おん ばさら たらま きりく”

本堂回廊から境内を。

春日明神も境内に。

福龍。

竜の形をした古木であり、以下の様な謂れがあるとされていると。

『空海(弘法大師)が四国巡錫の際、国分寺の本尊の千手観音像が損傷しているのを見かけた。

そこで、観音浄土に祈願すると天から霊木が降り授けられ、その霊木を以って尊像を造り、

修法したという。

この古木はその霊木の残木であり、これを御衣木(枯れ木さん)と称する。』と。

お願い弁財天。

財運福徳を授ける神として霊験あらたかと。

正面から弁財天を。

良縁えんむすび。

金箔縁結び。

願掛け不動明王。

成満大師

ここにも。

仏足石。

釈迦如来。

大師堂(弘法大師礼拝殿万霊塔)は納経所とつながつていた。

大師様にもお会いできました。。

本堂内部の不動明王像。

中門と奥に納経所。

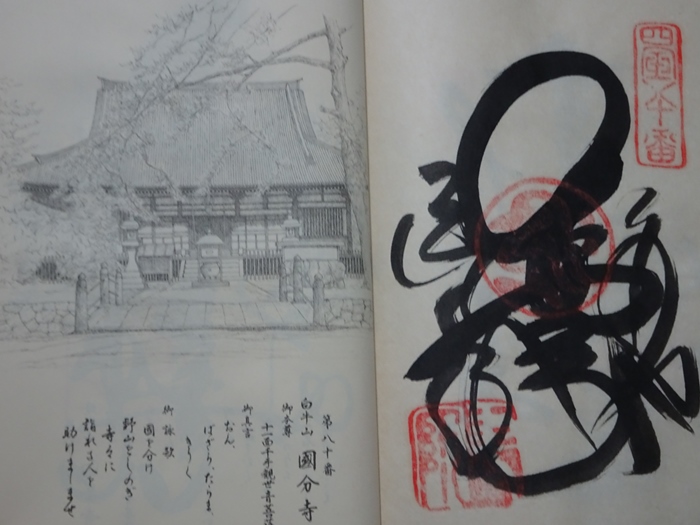

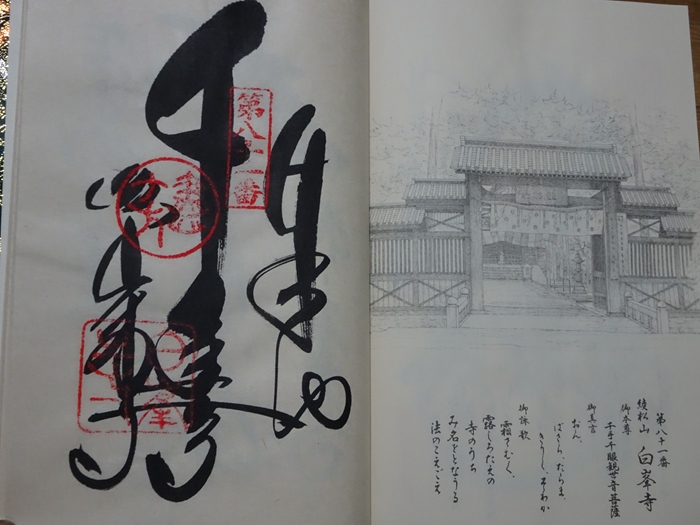

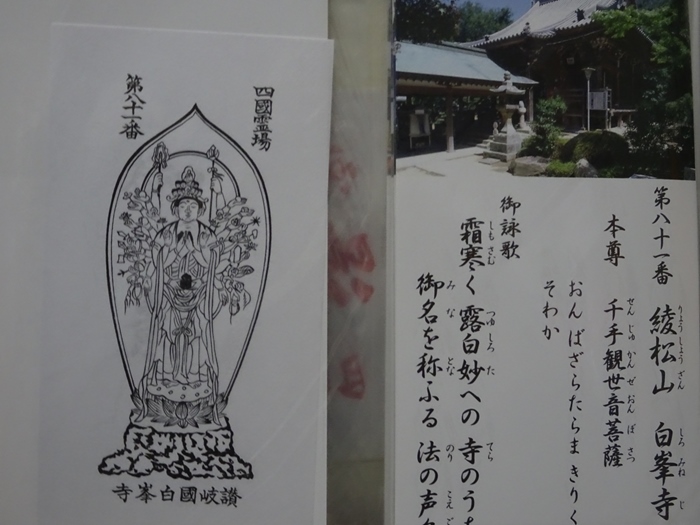

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。

福松。

境内には見事な枝振りの松が多数あったが、珍しいのはそのうちの1本。

大師堂のすぐ横にある松の木を見上げると、まっすぐ延びた幹の中央にこんもりと繁った

葉の塊があり、まるで鳥の巣のようになっていた。

81番札所:白峯寺

國分寺から180号線の坂道を上り、白峯寺を目指す。

車窓から山裾の街並みが雲の下に。

白峰寺 全図。

白峯寺 境内配置案内図。

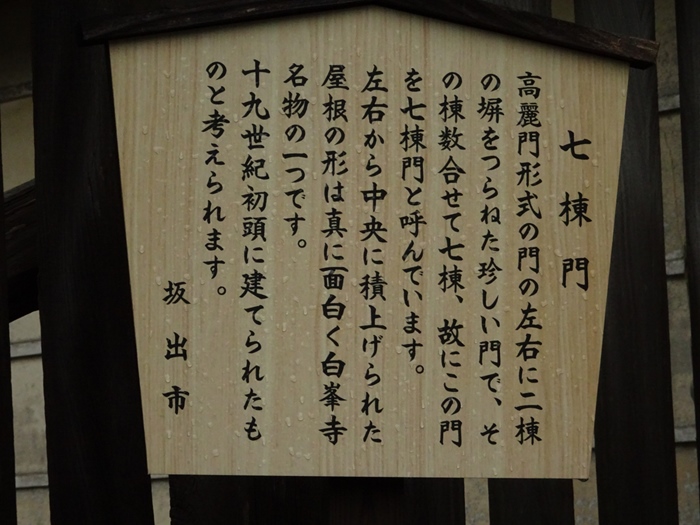

高麗門形式の七棟門を入ると、茶堂、御成門、勅使門があって門の中には

客殿、庫裡、納経所がある。さらに左へすすむと宝物館や不動堂、宝庫などの建物が並び、

正面が勅額門、ここを入れば崇徳天皇の廟所・頓証寺殿である。

本堂は勅額門の手前からの右投を登りつめたところにある。

![TM_81[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/84a8dc9de9e69cfe0ca451550100de4fd254045f.15.2.9.2.jpeg)

山門前の修行大師像。

五社稲荷大明神。

昭和二十六年(1951年)建立。

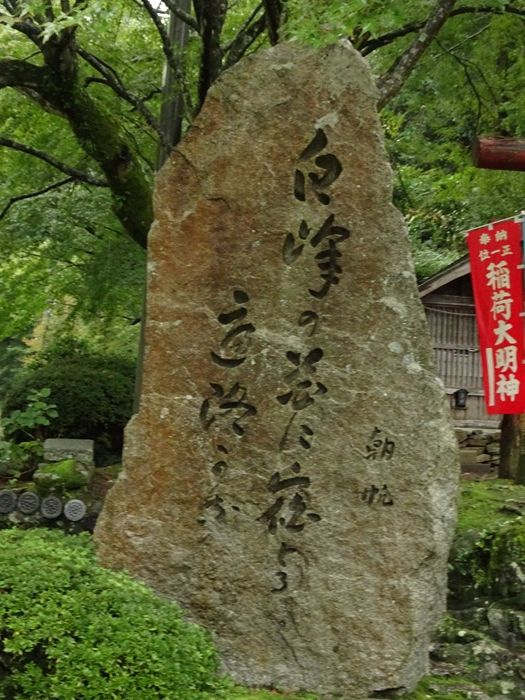

歌碑。

境内への入口は、巨大な杉に迎えられる白峯寺の山門。

この山門は「七棟門」と言い、高麗形式の門の左右に2棟の塀を連ねた珍しい堀重門で、

棟数あわせて7棟、故にこの門を七棟門と呼んでいる。

左右から中央に積み上げられた屋根の形はまことに面白く、白峯寺名物の一つ。

享保3年(1803)に再建された。

御成門。

享保九年(1724年)建立。

客殿入口か。

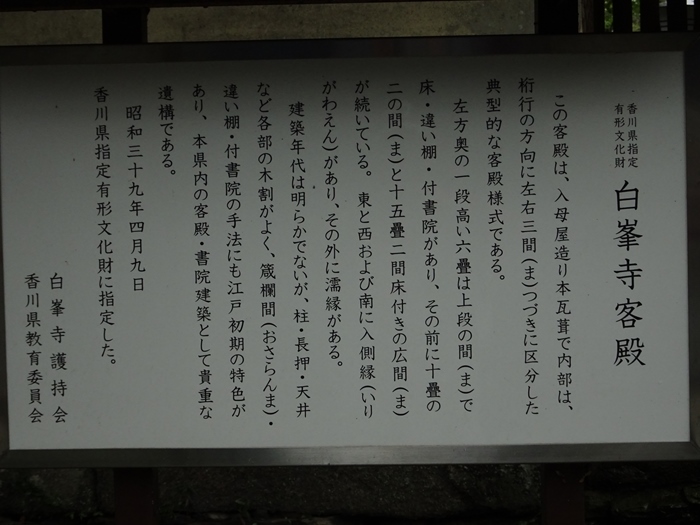

客殿 案内板。

護摩堂。

山門の正面には、護摩堂があり、本堂大師堂まで行けない方はここでお参りするための

大師像ある。

白峯寺では、参拝者の開運厄除・身体健固等を祈願し、境内に十二支守り本尊と

七福神像を祀っていた。 護摩堂には辰・巳・酉。

護摩堂内部。

山門を境内側から。

白壁の建物は宝物館。

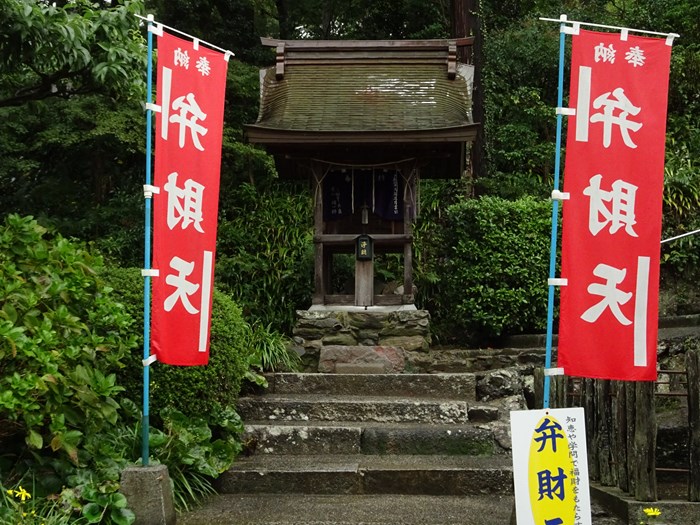

弁財天。

手水舎。

勅額門の手前から右に折れ、92段の石段を上ると、樹林に覆われて本堂が建っている。

静かな山寺で、古刹のしっとりとした佇まい。

更に階段を上がる。

本堂。

弘法大師は、白峯山中に如意宝珠を埋め、井戸を掘り、衆生済度の誓原を行ったという。

その後の貞観2(860)年ちしょう智証大師が白峯大権現の神託を受け、瀬戸内海の流木で

千手観音を刻み、本尊として祀ったと伝えられている。

綾松山 洞林院 白峯寺 (りょうしょうざん どうりんいん しろみねじ)

宗派 真言宗御室派

本尊 千手観音

創建 弘仁6年(815年)

開祖 空海(弘法大師)、円珍(智証大師)

所在 香川県坂出市青海町2635番地

本尊真言 ”おん ばさら たらま きりく”

本堂前の五重塔は苔むして歴史を感じさせた。

勅額門。

延宝八年(1680年)建立。重要文化財の勅額は宝物館にあり、門にはレプリカが掛けられている。

両脇には、源為義と源為朝の武者像が守護しているが普段は扉が閉められ見えない。

なお、この門には新造された像で、元々の像は金刀比羅宮・白峰神社に明治31年移されたと

云われている。

頓証寺 勅額門 勅額のレプリカ。

後小松天皇自筆の「勅額」が残っており、国の重要文化財に指定されていると。

勅額門を振り返る。

崇徳天皇御廟所 頓証寺殿(とんしょうじでん)。

崇徳上皇は、平安時代の末、保元の乱(1156年)に敗れ、今の坂出市あたりに流された。

伝説によると、都を恋しく思いながらさみしく日々を過ごしていた上皇は、せめて自分の

書き写したお経だけでも都の寺に納めたいと願った。しかし、都の貴族たちはこのお経には

呪いがこめられていると考え、これを都に持ち込むことを許さず送り返してきた。

そこで上皇は、都の貴族たちに深い怨みをいだき「魔王となってこの世を悩まし、乱してやろう」

と、自らの指を食いちぎり、流れる血で呪いのことばをお経に書いて海に沈めた。

その後、上皇は深い怨みを持ち、悲しみのうちに亡くなったと。哀れな死を遂げた崇徳天皇には、

古くから怨霊伝説があると。崇徳天皇の死後すぐに武士である平氏が権力を振るうがその間に

太郎焼亡・次郎焼亡の大火事が起こり、末期には叛乱が相次ぎ、更には養和の飢饉が起こる。

そして平家の都落ち後の木曾義仲による暴虐と、京には凶事が連続した。

やがて源平争乱を経て鎌倉幕府が成立、承久の乱で後鳥羽上皇を流刑に処するに至ると、

朝廷ではいよいよ崇徳の祟りが起こったと恐れたと。

中央に天皇の尊霊、向かって左は鎮守白峯大権現、向かって右は御念持仏十一面観世音を

祀っている。建物は延宝八年(1680年)松平頼重、頼常両公の再建。

相模坊大権現像。

相模坊大権現はかつて相模の国(神奈川県)の大山に君臨した修験の大行者でその名を

相模坊と称した。後に讃岐の国、白峯山に入山し、当山の修験行者(山伏)集団の統括者<

大先達>となり、その神通力、法力により行者集団から大権現として祭祀された

その無限大の法徳により、霊威のある聖地白峯山の守護神(鎮守)として崇め祀られた。

また崇徳天皇の守護神(謡曲 松山天狗、雨月物語、等に詳述)としても有名である。

当地方の鎮守として衆生の諸々の願い事(海上、交通、家内、商売、健康、等)を叶えてくれる

権現様。石像は、ご本尊秘仏の故、前仏として建立された尊像。

頓証寺の左手には白峯御陵遥拝所があり、傍らに西行法師石像が。

西行法師廟参の遺跡。

西行法師の石像が安置されていた。

案内板には次の歌が。

『よしや君 昔の玉の床とても かゝらん後は 何にかはせん』

【たとえ君よ、あなたが昔、玉座に着いておられたところで、こんなお姿(死者)になられた

以上、それがなんになりましょう。そういう現世の執着を忘れ去って成仏なさいませ】と。

この歌は西行が上皇のご霊前に捧げた鎮魂絶唱の歌として今に広く知られる歌であると。

頓証寺殿の奥が、白峰御陵(しらみねごりょう)。

第75代崇徳天皇は保元の乱(1156)により讃岐に流され、林田の雲井御所で3年間、

府中の木の丸殿御所で6年間、合わせて9年間を過ごされ、46才で崩御(1164)された。

御遺詔により、白峯で荼毘に付し、そこに御陵を築いたのであった。

全国に天皇御陵多しといえども、こんなに遠隔の地にあるのは珍しい。

また、これが悲劇を物語っているともいえると。

石灯籠。

坂出市文化財保護条例に基づく重要美術品。

寺伝によれば、文治年間に源頼朝が為義・為朝の菩提のために奉納したものといわれているが

鎌倉後期のものであるらしい。

頓証寺灯篭という形式をなすものであると。

鐘楼堂。

明治時代の再建。

薬師堂。

宝形造りの大師堂は、文化八年高松藩主松平頼儀公により再建された堂で、中央に弘法大師、

左に稚児大師、右に庚申の本地仏青面金剛が祀られているとのことであったが

扉が閉まっていた。

行者堂。

安永八年(1779年)再建。中央に役行者、周りに十王、地蔵菩薩、虚空蔵菩薩を安置。

廻向堂。

平成十五年(2003年)建立。中央に阿弥陀如来を安置。脇に永代供養者の霊を祀る。

裏に永代供養墓が。

阿弥陀堂。

他人とは思えない体つきの布袋様。笑顔が素晴らしい。

瑜祇塔(ゆぎとう)。

『瑜祇塔の正式名は、金剛峰楼閣瑜祇塔(こんごうぶろうかくゆぎとう)であり、

金剛智三蔵訳の「金剛峰楼閣一切瑜伽瑜祇経」に基づいて建立されます。

瑜祇経は密教の根本である金剛界と胎蔵界の両部は本来同一のものであるという精神を

説いたもので、重要な経典の一つであります。古来より日本仏教は、伽藍建築様式を確立し

各地に伽藍が建立されました。伽藍境内の最も特徴的な堂宇が多宝塔形式の塔(四角、六角、

八角等の多角形の屋根を持つ建物又、三重、五重、七重、等の多層の屋根を持つ建物)であり、

その多宝塔形式の原型とされるものが瑜祇塔で、古の形をインドのストゥーパー(塔)に

求めることが出来ます。当、瑜祇塔は元三谷寺 法印 圭應僧正、発願により文政12年、

巳丑、仲春(1829、陰暦2月)当山 法印 而住僧正代に建立された。山主』と。

大黒様。

境内の紅葉も始まっていて美しかった。

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました。

-

四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト 2020.06.15

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その28… 2018.05.31

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その27… 2018.05.30