PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【100円ショップのピ… Gママさん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

箱根駅伝往路観戦の後は、徒歩にて白旗神社に初詣に立ち寄る。

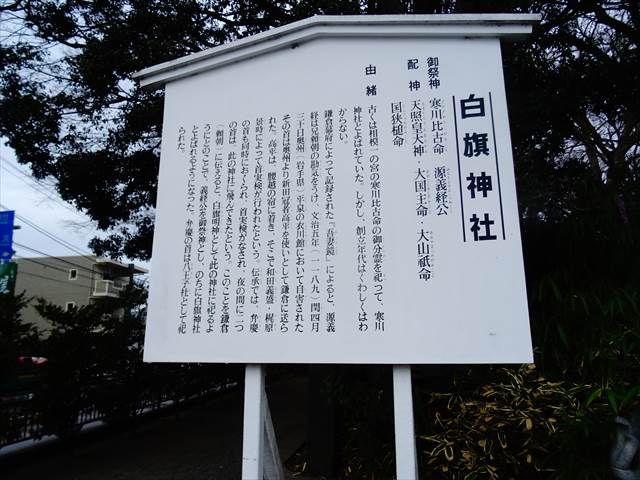

寒川比古命、源義経を主祭神として祀る。別名は白旗さま。

白旗神社は、藤沢宿西方面の総鎮守。

もとは相模一の宮の寒川神社の寒川比古命の分霊を祀り、寒川神社と呼ばれていたというが、

その創建年は不明。

のちに、奥州平泉で自刃した源義経を祭神として祀ったことから、白旗神社と呼ばれるように

なった。

境内の巨大な絵馬には源義経の姿と4頭の犬が。

ところで写真右の『平成三十年戉戌歳』、今年は『戉戌 (つちのえ・いぬ) 歳』なのである。

一般に干支と言うと、十二支の「子・丑・寅・卯・辰・巳・午・未・申・酉・戌・亥」の12種類を

思い浮かべるが、本来は、五行思想に基づいた「木・火・土・金・水」を更に陰陽二極に分けた、

十干と呼ばれる「甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸」の10種類と組み合わせ、

合計60通り が存在する のです。

戊戌は干支の35番目に当たり、2つ似たような漢字が並んでいる珍しい年であると。

ところで十二支と十干の組み合わせで12×10=120⇒120年に一度にならないかの説明は

私には解りやすく説明できませんので『 干支は何故60通りなのか? 』を参照願います。

神楽殿 。

神楽殿で神楽の舞を見られる時があると。 神楽殿内では毘沙門天を祭っている。

社務所の前には色彩豊かな大小の熊手やお札が売られていた。

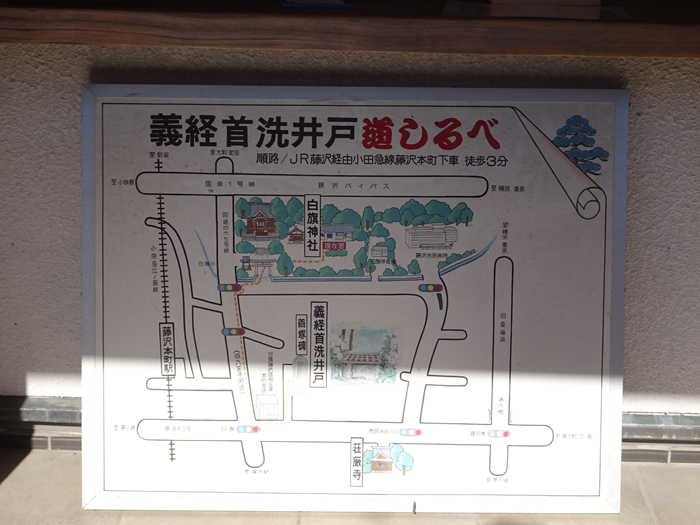

義経首洗い井戸の案内図も。

お札を渡す社務所の巫女さん。 学生?も新年から頑張ってくれています。

お炊き上げの火も勢いよく。

境内・神楽殿前から社殿を見上げる。

社殿へ向かう階段下から。

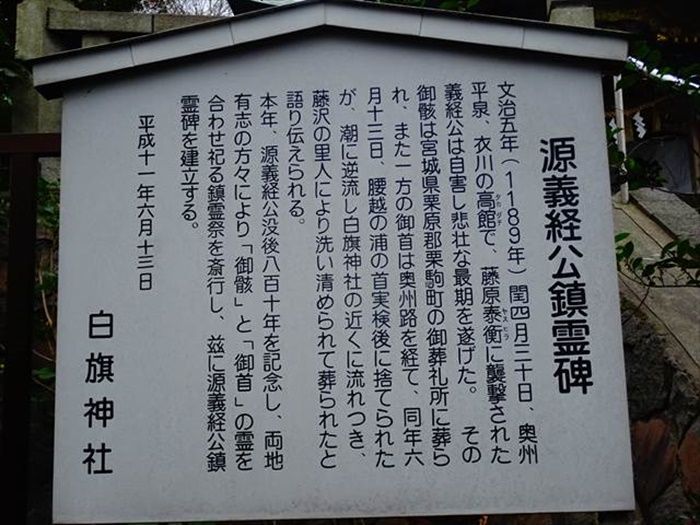

階段を上がったところにある源義経公鎮霊碑。

伝説によると、文治5年(1189年)、閏4月30日に奥州平泉の衣川館で自刃した義経の首は、

6月13日腰越の浜で首実検が行われた。

その後捨てられた首は、潮にのって境川を上り、白旗神社近くに流れ着き、里人に洗い清められ

葬られたと伝えられている。また、『東海道名所記』は、腰越に送られた義経と弁慶の首は、

首実検後、夜のうちにこの付近に飛んできたと伝えている。

このことを知らされた鎌倉の源頼朝は、白旗明神としてこの神社に祀るよう指示したのだと。

平成11年、義経没後810年を経て、義経公の首実検のあった6月13日に白旗神社の

御首と宮城県栗駒町判官森御葬礼所の御骸、両地の魂土(たまつち)を合祀し、

義経公の兜を象ったこの鎮霊碑を建立したと。

社殿。

この社殿は、文政11年(1828)から7年をかけて、天保6年(1835)12月に完成。

本殿、弊殿、拝殿を連ねた典型的な流権現造り(ながれごんげんづくり)で、

外壁部の彫刻は江戸時代の匠の技が光る貴重な文化財。

昭和55年7月に大改修工事が行われ、平成16年2月に社殿回廊に高欄が設置。

源氏の家紋の「笹竜胆(ささりんどう)」が幕や賽銭箱等あちこちに。

拝殿には「忠友殿」の扁額が架かっていた。

弁慶の力石。

元(霊)玉、神石とも呼ばれ、この石に触れると健康になり病気をしないという言い伝えが。

昔、茶店で一服した農家や町内の若者たちが亀の甲羅に似たこの巨石を持ち上げて

力比べをしたと。

選手の激走を見守ったのであった。

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.09

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.08

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.07