PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【道路に散らばった…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

1月3日の箱根駅伝・復路観戦の後は初詣&散策に遊行寺に向かう。

道路の反対側にあるのが(大鋸)諏訪神社。

建武2年(1335年)、清浄光寺(遊行寺)を開いた遊行上人第四代呑海が同寺院の鎮守として、

信州の諏訪から勧請したことにより創建された。慶安年間(1648年〜1651年)には鳥居の前での

落馬事故が相次いだことにより風早之谷(諏訪ヶ谷戸、藤沢本町駅付近)へ転座され、

さらに元禄12年(1699年)に現在地へ移転した。

以来、藤沢宿東方面の大鋸町や大久保町などにおける総鎮守となっている。

明治維新後の神仏分離によって清浄光寺から独立したが、現在でも祭事などでの関わりは

続いていると。

遊行寺の脇入口・東門から境内へ。

境内案内図。

![f8e03dcd751d6e66424a9c1d1619a6f9[1]_R.jpg](https://image.space.rakuten.co.jp/d/strg/ctrl/9/0aac28df33d4e4c302df229c568ca02e8c4545c2.15.2.9.2.jpeg)

右手に一般的にはお寺にない建物が。

神仏分離の為に諏訪神社と遊行寺が分かれてしまっが、昔は仲良くしていたので、

今でも遊行寺境内に諏訪神社の神輿社が残っているのだと。

社殿内には大きな神輿が2基。

酒井重忠逆修六地蔵供養塔。

酒井長門守忠重が萬治 3年 ( 1660 ) 1月 15日に逆修のために建立した六地蔵。

逆修とは、生前に、自分の死後の冥福(めいふく)のために仏事をすること。

生前に、墓石に朱書きで戒名を刻むことも逆修。

酒井重忠五輪塔。

この五輪塔には、「寛文六(1666)丙午歳 光岳院殿従五位 前長州太守 鏡誉宗円大居士

酒井長門守忠重 九月十八日」と記されている。

忠重は、萬治3年(1660)六地蔵供養塔を建立しており、翌年には万日堂(念仏堂)をも

寄進している。遊行三十九代慈光上人は羽州最上(うしゅうもがみ)の出身であることから、

忠重との関係は深いものがあったのではと。

右手の墓地の中にある堀田家三代の墓碑。

一際大きな尖塔角柱型の5つの墓碑が。堀田正利夫妻・正盛夫妻・正仲の墓。

正利・正盛の墓を遊行寺に新たに建立したのかについては明らかではないと。

ただ、正俊は領地を高座郡(神奈川県)にもっていたことと正利は覚阿という

阿号をもっていた時宗の信徒であり、その関係から埋葬されたと考えられると。

長生院に向かう。

遊行寺の本堂裏手にある長生院、別名小栗堂。

長生院(小栗堂)。

「小栗堂」の扁額が掲げられた入母屋造(後方は宝形造)銅板葺で妻入りの本堂。

永享元年(1429年)、清浄光寺の塔頭として建てられた。

本尊は阿弥陀如来。かつては「長照院」とも表記された。

小栗堂の別名の通り、小栗判官伝説に登場する照手姫が晩年尼となって住んだという伝説が残る。

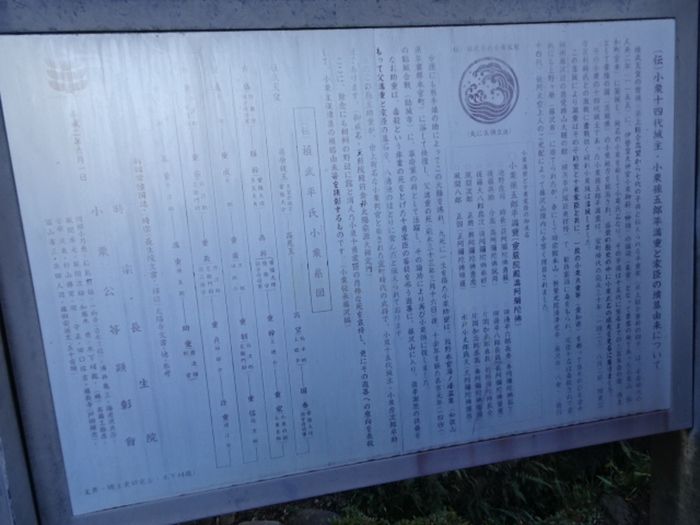

遊行寺塔頭の長生院(小栗堂)には、常陸国の小栗十四代城主・小栗満重(小栗判官)の伝説が

残されている。足利持氏に背いて反乱を起こし敗れた満重は、落ち延びる途中で藤沢宿にあった

横山大膳の館に泊まった。大膳は、遊女・照手姫をつかって満重とその家来10名に毒の酒を

飲ませ財宝を奪おうとしたが、満重だけは照手姫によって助けられた。

死を免れた満重は、鬼鹿丸(おにかげまる)という名馬で遊行寺に逃れ、三河に落ち延びた後、

横山一党を滅ぼしたのだと。

満重の死後、照手姫は長生尼となって、満重と家来の霊を弔ったという。

小栗判官と十勇士の墓。

小栗判事公と十勇士の墓では宝篋印塔が整然と鎮座。

照手姫之墓の宝篋印塔。

球状の塔身は五輪塔の水輪か?両側に舟形光背観音菩薩像(左は貞享五年(1688)造立)

名馬・鬼鹿丸(おにかげまる)の墓。

照手姫の厄除地蔵尊。

裏手の墓地からの本堂と回向堂(右)。

回向堂を裏手から。

墓所への石段の上に建つ回向堂は露盤宝珠を乗せた宝形造銅板葺で大きな裳腰を設けている。

歴代上人の墓所入口に立つ銅板葺の高麗門と石塀。

中央正面に「開山塔」。

左右に歴代上人の墓塔が整然と並んでいた。

遊行寺の境内奥にある宇賀神社を訪ねる。

徳川家の祖先とゆかりのある神社と伝わっている。

社殿の裏手にまわると、宇賀弁財天が祀ってあります。

江戸時代から銭洗弁天として藤沢宿の人々に信仰されたと。

そしてこの宇賀弁財天の後ろからは水が流れ落ちており、

ここが「淵沢」・水のある淵⇒「藤沢」の地名となったそもそもの場所であると。

本堂と宗徒会館、大書院を結ぶ百軒廊下を潜る。

右手斜め前に放生池が見えて来た。

南部右馬頭茂時墓。

南部茂時は陸奥国南部氏の十代当主。

1333年(元弘3年)、新田義貞の鎌倉攻めによって、鎌倉東勝寺で北条高時一族とともに

自刃した。家臣の佐藤彦五郎が遊行寺に葬ったのだと。彦五郎はその後殉死。

弟信長は盛岡に茂時の菩提寺「教浄寺」を建立していると。

・・・ つづく ・・・

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.09

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.08

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.07