PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

【四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト】

👈リンク

道の駅・三間の前には鯉のぼりと幟旗が。

西予宇和ICで松山自動車道を下り県道237号線を走ると愛媛県歴史文化博物館が高台に。

岩瀬川手前で左折し進むと明石寺に到着。

宇和文化の里ご案内。

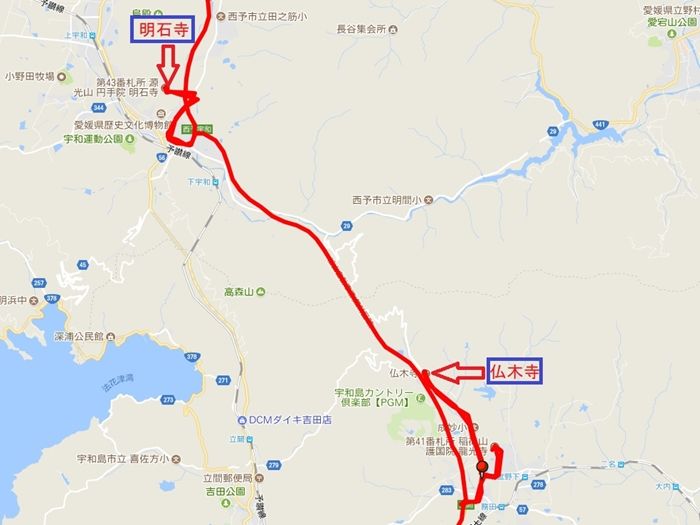

佛木寺から明石寺までの走行ルート。

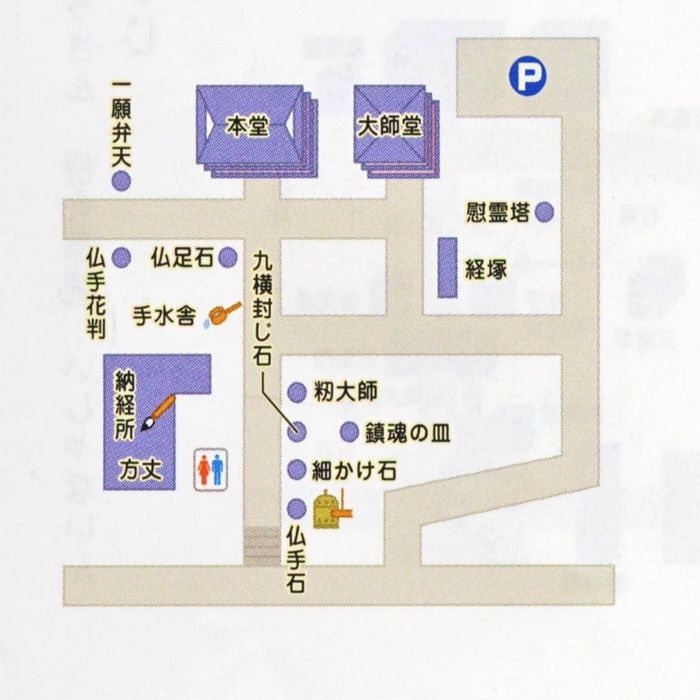

明石寺境内配置案内図。

参道から石段を上ると右手に本坊・納経所が、左に手水場があり山門をくぐる。

右手に地蔵堂があり、さらに石段を数段上がると正面に本堂が建つ。その右側に鐘楼と

大師堂がある。山門手前を左に行くとトイレがあり、その先奥に弘法井戸がある。

また、本坊前を通り奥の山に入っていくと宇和西国三十三所があり最奥に、

しあわせ観音石像が立つ。

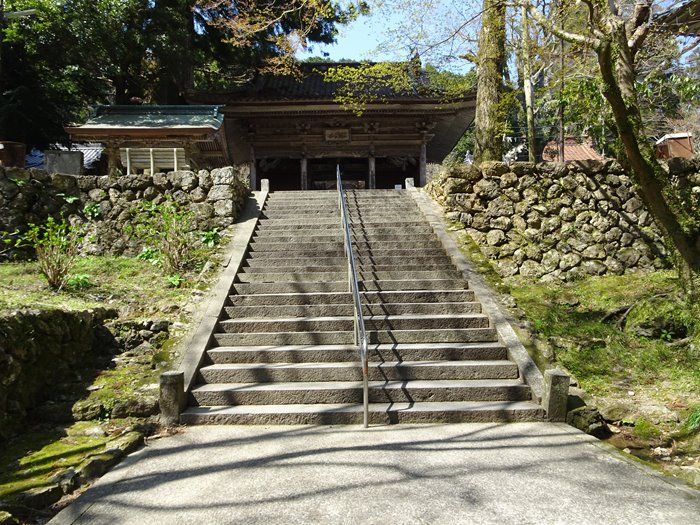

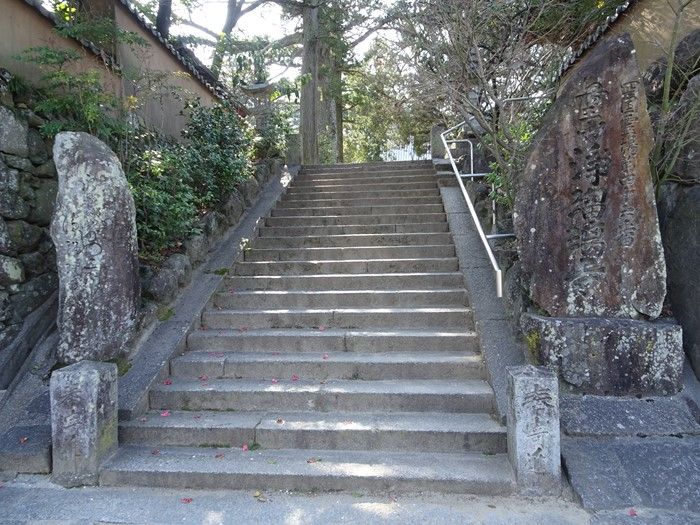

参道の石段を登る。

売店には「お寺のたまご」が販売されていた。

階段の上に仁王門が姿を現す。

仁王門前の階段は大正5 (1916) 年・大正期建設、昭和初期増設。(国)登録有形文化財。

左手に手水舎。

仁王門。

明治34 (1901) 年頃建築、(国)登録有形文化財。

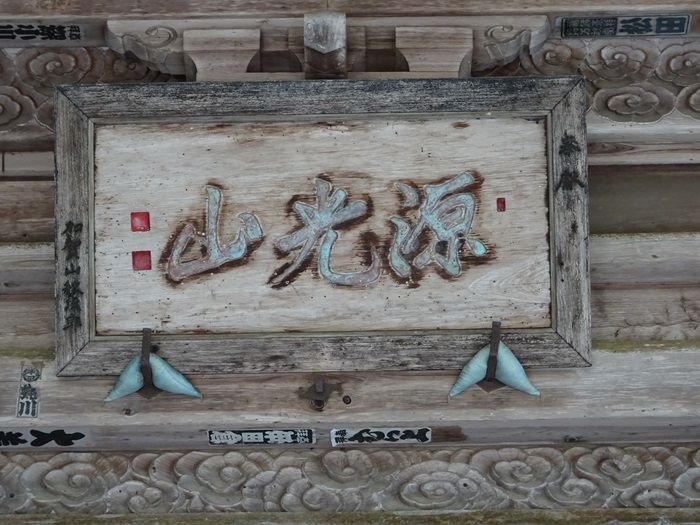

仁王門には源光山(げんこうざん)と書かれた扁額が。

仁王阿形像(金網が邪魔しピンボケ)。

仁王吽形像(金網が邪魔しピンボケ)。

延命地蔵堂。

明治42 (1909) 年建築。(国)登録有形文化財。

境内の桜はこの寺も満開。

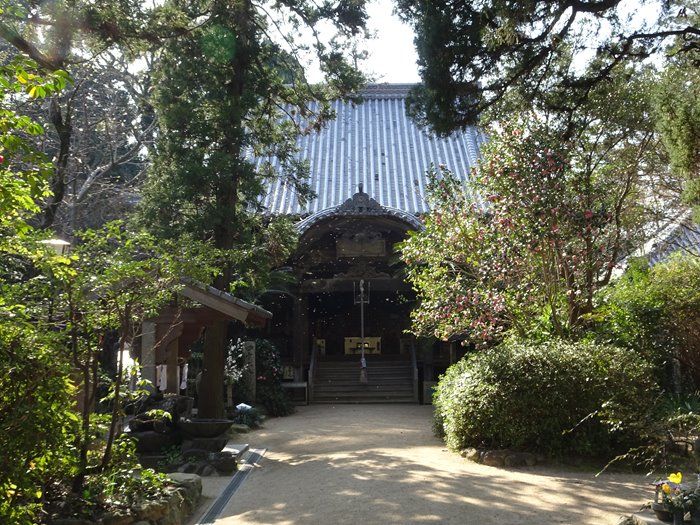

階段の上に本堂が。

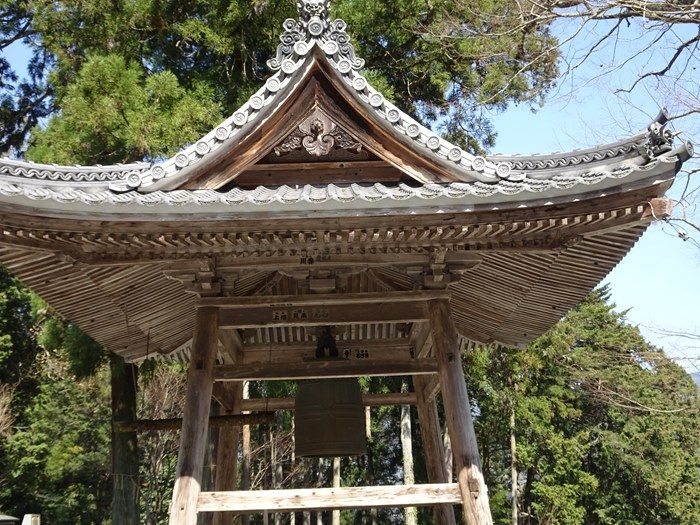

鐘楼。

江戸時代末期建築。(国)登録有形文化財。

夫婦杉。

大師堂。

明治13 (1880) 年建築。(国)登録有形文化財。

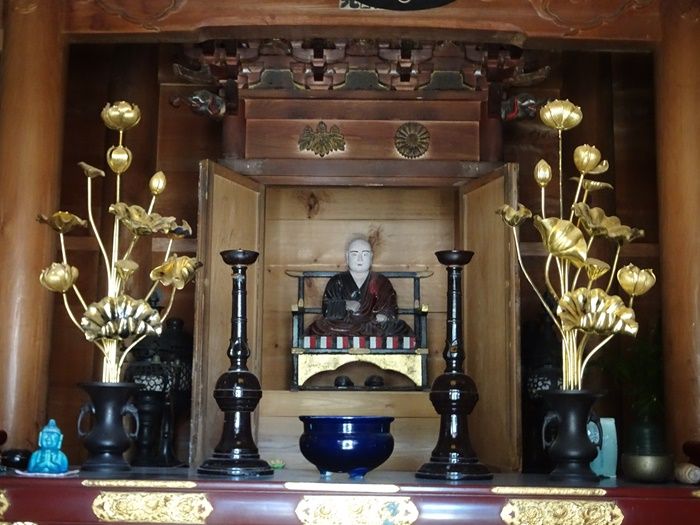

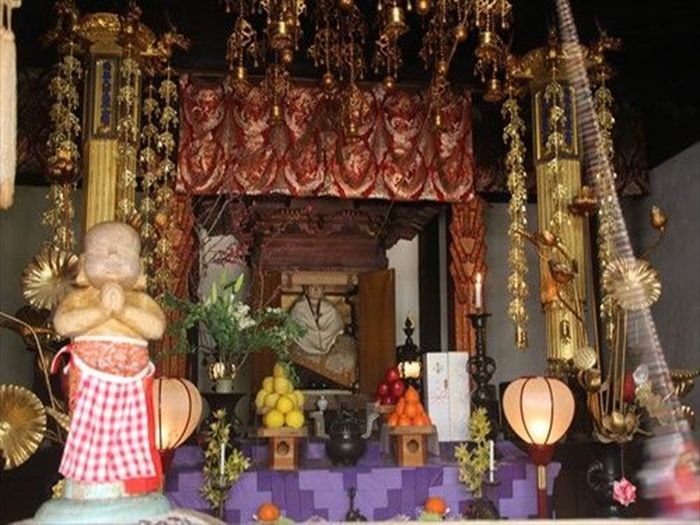

堂内の大師像。

本堂。

「寺伝によれば 6

世紀、欽明天皇の勅願により正澄上人が唐からの渡来仏である千手観世音菩薩を

祀るため創建したという。天平 6

年( 734

年)に寿元行者が熊野より十二社権現を勧請し修験道の

中心道場としたとされる。弘仁 13

年( 822

年)空海(弘法大師)が再興したという。

縁起の通りであれば飛鳥寺や四天王寺以前の創建ということになるのでこれは史実とは

考えられず、実際の創建年は不明といわざるを得ない。

建久 5

年( 1194

年)に、源頼朝が池禅尼の菩提を弔うため阿弥陀如来を安置、経塚を築き堂宇の

修繕をした。この時に山号を現光山から源光山に改めたという。その後も武士からの信仰が篤く、

室町時代は西園寺氏の祈願所、寛文 12

年( 1672年)には宇和島藩主伊達宗利が堂宇を建立した。」

現在の本堂は

明治23 (1890) 年頃建立と。

(国)登録有形文化財。

本堂の見事な彫刻。

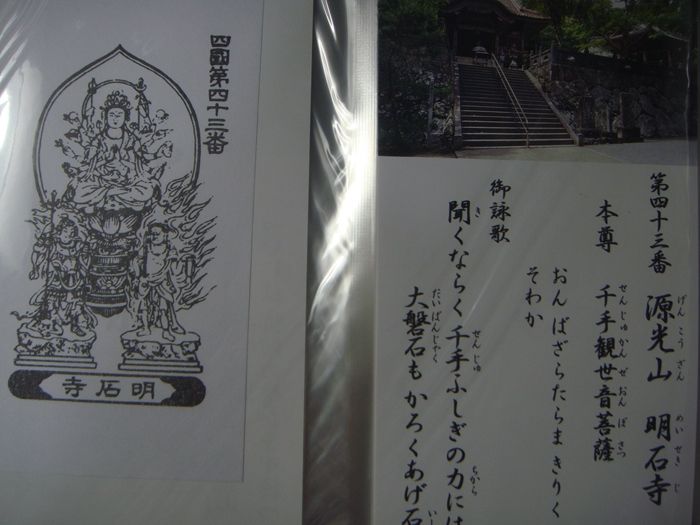

源光山 円手院 明石寺(げんこうざん えんしゅいん めいせきじ)

宗派 天台寺門宗

本尊 千手観音

創建 (伝)6世紀

開祖 (伝)正澄上人

所在 愛媛県西予市宇和町明石 201

本尊真言 ”おん ばざらたらま きりく そわか”

本堂内部には南予七福神の布袋様の姿が。

本堂前からの境内。

熊野神社への石灯籠。

熊野神社。

天平6年(734)に寿元という行者(役行者小角から5代目)が紀州熊野から12社権現を勧請し、

12坊を建てて修験道の中心道場として法灯を伝承した。

12社権現。

手水舎と仁王門。

見事な桜。

境内の白木蓮も見事に開花。

仁王門の大草履。

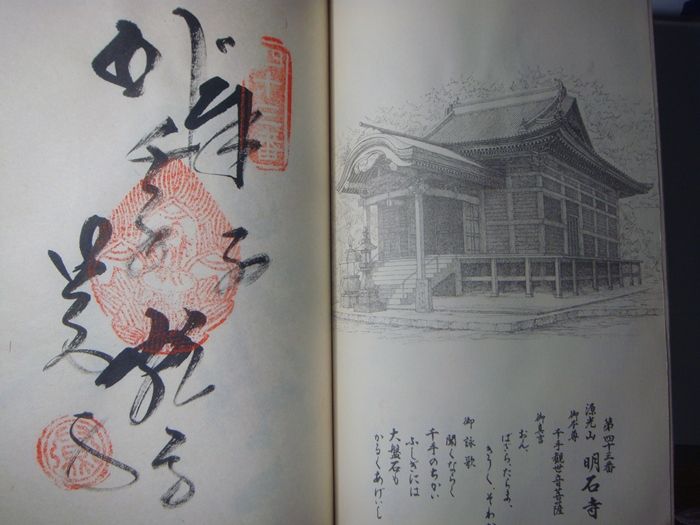

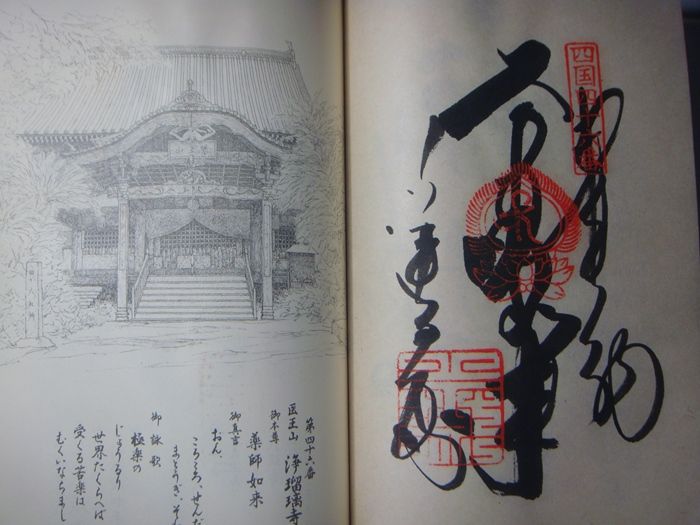

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。

明石寺駐車場の売店でソフトクリームを楽しみました。

そして卵も1個、ご接待を受けました。

46

番札所:浄瑠璃寺(

じょうるりじ)

次の45番札所、46番札所は既に2015年に参拝済み。

44番札所:大寶寺(だいほうじ)

45番札所:岩屋寺(いわやじ)

明石寺から再び松山自動車道を利用し北上する。

松山道大洲料金所を通過。

愛媛県喜多郡にある鎌倉山が前方に。

愛媛県伊予市の街並みが見えた。

松山自動車道松山ICから一般道へ。

溜池の多い松山市内を浄瑠璃寺に向けて進む。

そして46番札所:浄瑠璃寺に到着。

明石寺から浄瑠璃寺までの走行ルート。

明石寺 境内配置案内図。

参道から石段を上ると右手に本坊・納経所が、左に手水場があり山門をくぐる。

右手に地蔵堂があり、さらに石段を数段上がると正面に本堂が建つ。

その右側に鐘楼と大師堂がある。山門手前を左に行くとトイレがあり、

その先奥に弘法井戸がある。また、本坊前を通り奥の山に入っていくと

宇和西国三十三所があり最奥に、しあわせ観音石像が立つ。

「四国霊場第四十六番 浄瑠璃寺」と書かれた案内板。

参道の石段を登る。

鐘楼が右手に。

正面に本堂が見えた。

籾大師。

ズームで。

手水舎。

本堂。

「寺伝によれば、和銅元年( 708

年)に大仏開眼を前にした布教に訪れた行基が堂宇を建立、

本尊の薬師如来と脇侍の日光菩薩・月光菩薩、十二神将を刻んで安置して開基したという。

その後、大同 2

年( 807

年)に空海(弘法大師)が本寺を再興したと伝える。

室町時代末期には当寺に帰依した足利幕府の武将・平岡道倚(みちより)が伽藍を整備した。

正徳 5

年( 1715

年)の山火事で焼失し、江戸時代中期の天明 5

年( 1785

年)に

住職・堯音(ぎょうおん)の尽力により復興した。」

扁額には「醫王山」の文字が。

医王山 養珠院 浄瑠璃寺(いおうざん ようじゅいん じょうるりじ)

宗派 真言宗豊山派

本尊 薬師如来

創建 (伝)和銅元年( 708

年)

開祖 (伝)行基

所在 愛媛県松山市浄瑠璃町 282

本尊真言 ”おん ころころ せんだりまとうぎ そわか”

本堂正面には多くの千羽鶴が。

円形の薬師如来様と梁を咥える龍。

本堂から寺の入口方面を見る。

仏足石。

仏手花判石:ほとけの指紋。

賓頭盧様。

無縁墓石。

一願弁財天堂の朱の鳥居。

本堂の左手に安置されているのが、芸術の守護神・弁財天を祀った「一願弁天」。

ただ1つだけ願いを叶えてくれ、中でも知恵・財宝・音楽に関する願いには、霊験あらたかと

伝えられている。

大師堂。

本堂と回廊で繋がっていた。

堂内部。

弘法大師の子どもの頃を象った木彫りの「だっこ大師」が左手に。

弘法大師の幼名は、佐伯眞魚(まお)といい、その重みもちょうどその頃の大きさと。

実際に抱くと何かを感じる人が多く、涙を流される方もいるのだと。

大師様。

水守地蔵。

水子菩提、家内安全、子孫繁栄を願うと。

燈ぼさつ。

納経所。

納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。

そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。

納経所の中の弘法大師行状曼荼羅。

イブキビャクシンの老木三本。

幹囲は (1) 4.8m、 (2) 3.5m、 (3) 3.2mで、高さは20mもあると。

樹齢千年を超すといわれる松山市指定天然記念物。

万霊塔。

六地蔵か。

・・・ つづく

・・・

-

四国八十八箇所霊場巡り ブログリスト 2020.06.15

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その28… 2018.05.31

-

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その27… 2018.05.30