PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

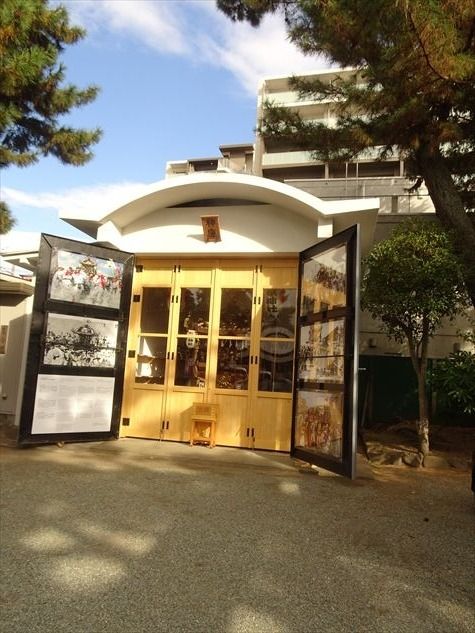

明治天皇宮ノ前行在所跡の先を右に入り、『松原神社』を訪ねる。

小田原宿総鎮守。一の鳥居(伊勢鳥居型)とその先に二の鳥居が。

ガラス窓を設置した『御神庫』。

松原神社例大祭は、漁師の祭を起源とする「小田原担ぎ」という独特の神輿の担ぎかたが特徴で、

漁場での作業を陸地で再現した形になっています。神輿を船に見立て、まず神輿を静止した状態で、

木遣り(きやり)を唄います。木遣りとは、漁師が船を砂地に陸揚げする時や、漁網を一気に

揚げる時など、集中して力仕事を行う時に、船頭が音頭を取って、息を合わせながら作業を

するために唄う浜唄で、正式には「浜木遣り」といいます。

小田原流の特徴として、平担ぎの時左右にゆっくりと練る動作は、船が沖合で波に揺られ

ゆっくりと左右に動くそれを模しており、見ているものを幻想的な雰囲気にさせるのも

他に見ない特徴といえる。全国的にも珍しい点は、民家・商店・祭礼事務所・山車・神社などに

木遣り唄の一種である「浜木遣り」と共に神輿を担いだまま走って突っ込む(跳ぶ|突っ駆ける)事である。この「浜木遣り」は漁師の掛け声が元であり、鳶などの木遣師のそれとは異なる。

祭礼においてはどっこい担ぎで言えば甚句に相当する。 なお、全国的に “

走る神輿 ”

は瀬戸内海の

真鍋島や、千葉県の大原はだか祭りなどがあるなど少数ながら存在するが、神輿の合体は

全国でも他所では見られないと。

二の鳥居(明神鳥居型)その先に拝殿が。

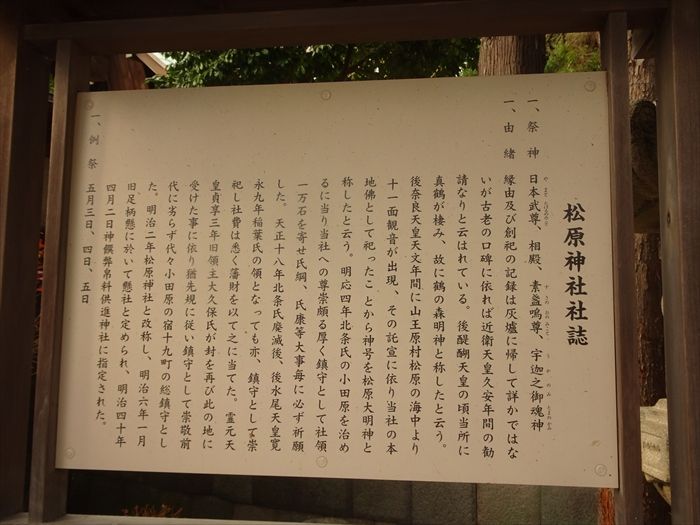

記録として残るのは新編相模風土記にある天保年間の記述が最も古いと思われ、

主に漁師の祭りとして千度小路、古新宿(こしんしゅく)の漁師を中心に行われてきた歴史を持つ。

今では漁業関係者は激減したが、神輿は小田原担ぎ(小田原流)と呼ばれる漁船に見立てた

独特な担ぎ方で渡御されるなど、現在でも漁師の祭りとしての名残を見ることができると。

『吉兆の大亀』。

「天文十四年(一五四五年)三月、小田原の海岸に現れた大亀を土地の者が当社の池に

持参したところ、小田原北条三代当主氏康は、これを聞き、吉兆なりとて参詣し舞を奉納した。

果たして翌天文十五年、関東管領上杉軍八万の兵を、わずか八千の兵で見事に破り【河越夜戦】、

念願の関八州の平定に成功した。

この石亀像はその話に由来して作られた(制作年不明・頭部欠損)ものと思われ、現在でも

大亀の甲羅を撫でると、社運隆昌・心願成就・開運・勝利(転じて試験合格)にご利益があると

されております。また、亀は長寿を象徴する生き物であることから、賽銭を十円納めると十日、

百円納めると百日、千円納めると千日寿命が伸びると言われております。」

『境内社』。

境内に古くは十二社があったが、現在は住吉神社、鹿島神社、手置神社、叶稲荷神社、

佐々木八幡神社の五社が祀られている。

左から置神社、叶稲荷神社、佐々木八幡神社。

鹿島神社。

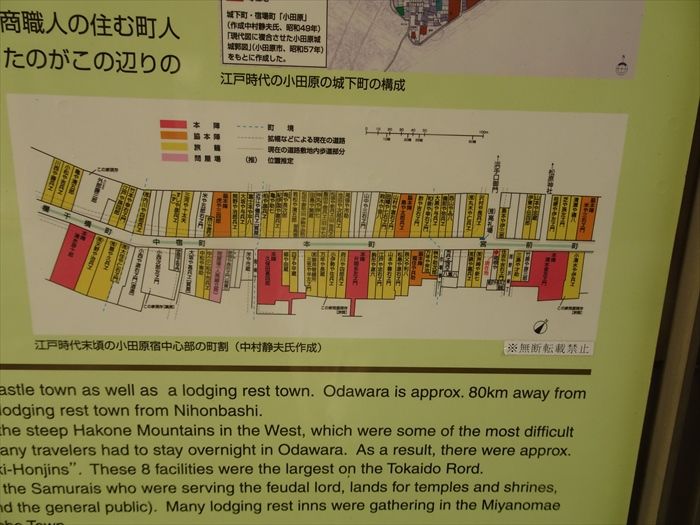

『小田原宿』と『周辺案内図』

交流館の前に掲げられた、旧東海道小田原宿の案内板。

拡大版

案内板に採用されている道中図は「東海道分間延絵図(とうかいどうぶんけんのべえず)」。

小田原の町人の町は、主として東海道に沿って宿場町を形成する(通り町)。

西から順に山角町(やまがくちょう)、筋違橋町(すじかいばしちょう)、

欄干橋町(らんかんばしちょう)、中宿町(なかじゅくちょう)、本町(ほんちょう)、

宮ノ前町(みやのまえちょう)、高梨町(たかなしちょう)、万町(よろつちょう)、

新宿町(しんしゅくちょう)の九町という、かなり細かい町割りから成った。

小田原宿は上方からは箱根を越えてきた旅人の、江戸からは箱根越えを控えた

旅人の宿泊地として大いに賑わった。

本陣(計4軒)、脇本陣(計4軒)は東海道の宿場町の中ではきわめて多く、

宿場の中心である欄干橋町から宮ノ前町までの四町に集中した。

町人の町はこれに加えて高梨町からの甲州道(こうしゅうみち)に沿った町(脇町)がある。

分岐から順に青物町(あおものちょう)、壱丁田町(いっちょうだちょう)、

台宿町(だいじゅくちょう)、大工町(だいくちょう)、須藤町(すどうちょう)、

竹の花町(たけのはなちょう)の六町が続く。

さらに、通り町に平行する形で茶畑町(ちゃばたけちょう)、代官町(だいかんちょう)、

千度小路(せんどこうじ)、古新宿町(こしんしゅくちょう)の四町があった。

『江戸時代の小田原の城下町の構成』。

ここは東海道沿いの通町で、江戸時代は本町と共に宿場町の中心で、本陣一、脇本陣二、

旅籠が二十二あったという。

元治慶應年間の宿割帖によると、御本陣一軒、相本陣三軒(清水屋彦十郎・久保田甚四郎・

片岡永左衛門)、脇本陣四軒(とらや三四郎・福住や吉助・小清水屋伊兵衛・嶋や太郎三郎)、

旅籠宿屋は百余軒あった。

小田原なりあい交流館前からの旧東海道。

『小田原なりあい交流館』。

この施設は、1932(昭和7)年に建設された旧網問屋を再整備し、市民や観光客の皆様の「憩いの場」として

2001(平成13)年に開館。

ここの建物は、関東大震災(大正十二年)により被害を受けた建物を、再建したもので、

小田原の典型的な商屋の造りである「出桁造り」という建築方法が用いられていると。

また、2階正面は出格子窓になっていて昔の旅籠の雰囲気を醸し出していた。

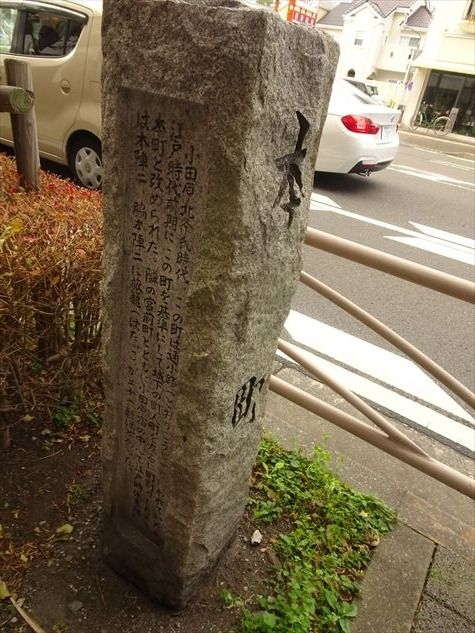

『本町』。

本町は後北条時代には通小路とよばれていました。江戸時代になると、小田原城のちょうど

南側にあたり、小田原の街の中心として、街割りもここを基点に割り振られていました。

東海道の小田原宿としても本陣が2、脇本陣が2、幕末には旅籠が26軒ほどあったそうです。

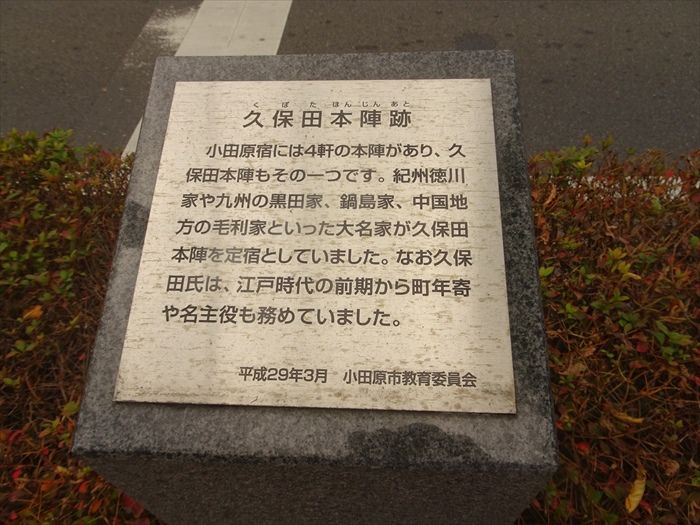

『久保田本陣跡』。

小田原宿に4軒あった本陣の一つ「久保田本陣跡」の碑

『御幸の浜』交差点。

正面を進んでいくと小田原城の堀に。

『薬博物館((株)済生堂薬局小西本店)』。

寛永10年(1633年)創業、400年近い歴史を誇る老舗の薬局が所蔵品を公開するミニ博物館。

年期の入った百味たんす、薬剤をすりつぶす乳鉢や秤など、薬関係の貴重な骨董品が

展示されています。明治時代のかわらぶきの建物(大正時代に復元)が、

小田原の歴史を物語ります 。

『中宿町』。

この町は、「貞享三年御引渡記録」(1686年)に初めて町名が見られます。

「新編相模国風土記稿」(1841年)には、この町に小田原北条氏時代(北条早雲、氏綱、氏康、

氏政、氏直の北条氏5代(1495~1590年))、この町は、「上の問屋場」が置かれ、

高梨町の「下の問屋場」と10日交代で勤めたとあります。

町内には、御用商人の「小西家」があり、嘉永年間(1848~53年)には、

脇本陣(わきほんじん:本陣の予備にあてられた街道の宿舎で、本陣にあきのない時に

大名などが利用した旅館)1軒、旅篭が11軒ほどありました。

なお、天保初期(1830年代)、町内の戸数は30軒でした。

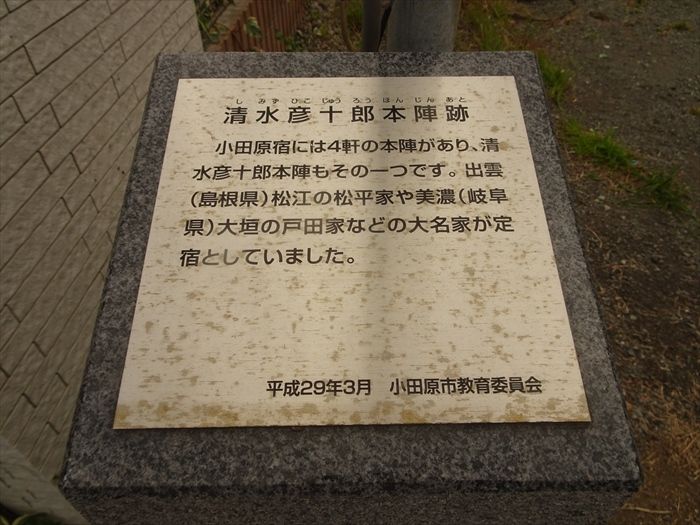

『清水彦十郎本陣跡』

「小田原宿には4軒の本陣があり、清 水彦十郎本陣もその一つです。

出雲 (島根県)松江の松平家や美濃(岐阜 県)大垣の戸田家などの大名家が

定宿としていました。 」。

ここは薬と和菓子の『ういろう』。

当主は1500年代の初頭、北条早雲に招かれて京から小田原に移り住んだ外郎(ういろう)家。

以来、伝統を絶やすことなく小田原の地で生業が続けられてきた。

店舗にはういろう博物館も併設されている。

『欄干橋町』。

北は三の丸の掘、南は茶畑町、西は筋違橋町、東は中宿町・東海道沿いの町人町]この町は、

「北条家朱印状」(1572年)に初めて町名が見られます。

町名の由来は、この町から城内にかけられていた橋の名前によりついたといわれています。

町内には小田原北条氏時代からの旧家「外郎家」があり、江戸時代末期には本陣1、

旅籠が10軒ほどありました。天保初期(1830年代)、町内の戸数は39軒でした。

外郎家は、永正元年(1504)、北条早雲の招きに応じて京都から小田原に移り住み

祖先伝来の秘薬「透項香(とうちんこう)」を製造販売しました。

江戸時代には町の名誉職である宿老の地位にありました。また、同家の八棟造は有名で、

浮世絵などにも描かれてしますが、大正12年の関東大震災により崩壊してしまいました。

『箱根口』交差点。

歩いて来た旧東海道を振り返る。

箱根口を右折し小田原城の堀を目指す。

『 小田原城 箱根口門跡 』

江戸時代の櫓門の石垣の一部と土塁が残されていた。

戦国時代から江戸時代初期まで大手門として使われたと。

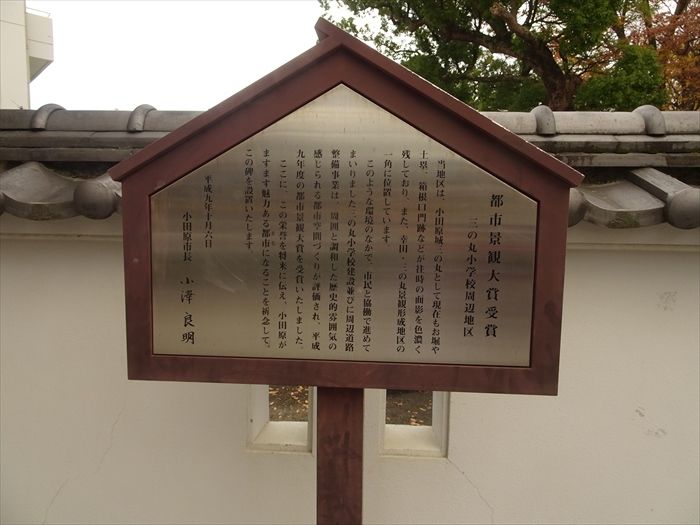

『小田原市立三の丸小学校』。

その名の通り城内三の丸にあり、「箱根口門跡」に置かれた校門には立派な屋根も付いている。

伴って小学校「日新館」となったあと尋常小学校などを経て城内小学校となり、

平成4年(1992)本町小学校と統合して三の丸小学校となったという歴史のある小学校。

ここでは銀杏の古木が黄色の葉を増やしていた。

ぐるりを囲む武家屋敷風の塀に沿ってせせらぎが流れ、周囲の景観にも工夫がある。

設計は松田平田設計。「三の丸小学校周辺地区」として、平成9年度都市景観大賞を受賞している。

小田原市立三の丸小学校の見事な正門。

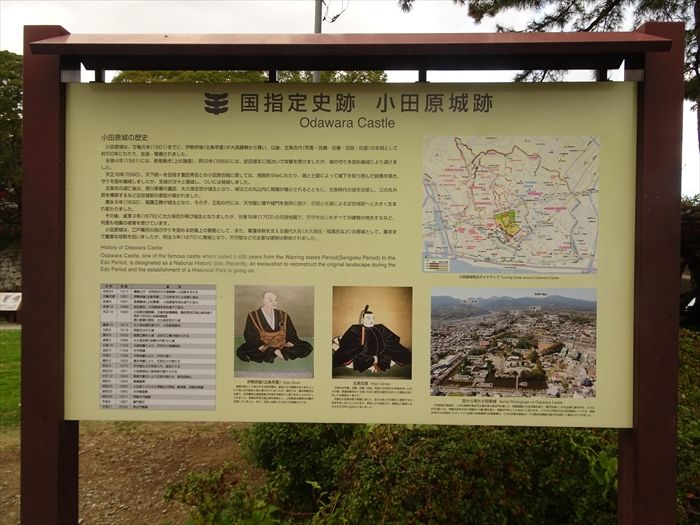

『国指定史跡 小田原城址』

神奈川県小田原市小田原町にある平城。その草創は詳細に知られていないが,鎌倉時代に

土肥一族の小早川氏が築いたものと伝えられている。応永 23 (1416) 年上杉禅秀の乱が起り,

土肥氏もこれに加担し敗れ,戦功により上杉憲方の家臣大森頼明が,足利氏からこの地を賜わった。

4 (95) 年藤頼のとき,北条早雲に取られ,以後北条氏 5 代相継ぎ,

この城を本拠にして関東に威をふるった。北条氏は大規模な拡張工事を行い,その結果,

防備のすぐれた城として,小田原城の名が知られるようになった。天正 18 (1590) 年,

豊臣秀吉のために滅ぼされ,続いて関八州を領有した徳川家康が,譜代の臣大久保忠世を

小田原城に封じたが,大久保家は次の代に失脚し,以後,城は江戸幕府の直轄地となり城番がおかれた。そののち,元和 5 (1619) 年阿部氏,寛永 9 (32) 年に稲葉氏が,貞享 3 (86) 年には再び大久保氏が

城主に封じられ, 10 182 年間続いて明治維新にいたった。現在,城跡には復興天守閣があり,

公園となっている。

しかしこの場所から天守の姿は見えなかった。

二宮尊徳を祀る神社『報徳二宮神社』入口が前方に。

二宮尊徳は報徳社を設立して農村の救済・教化運動を行っていたが、尊徳が安政3年(1856年)に

明治24年(1891年)に尊徳に従四位が贈られると、報徳社員の間で尊徳を祀る神社創建の

動きが起き、明治27年(1894年)4月15日、尊徳の生地である小田原の小田原城址内に鎮座した。

更に進むと『報徳博物館』が左手に。

幕末の疲弊した社会の再建人・尊徳二宮金次郎(1787〜1856)の、「報徳」と呼ばれる人づくり、

国づくりの思想とその業績を伝える博物館。

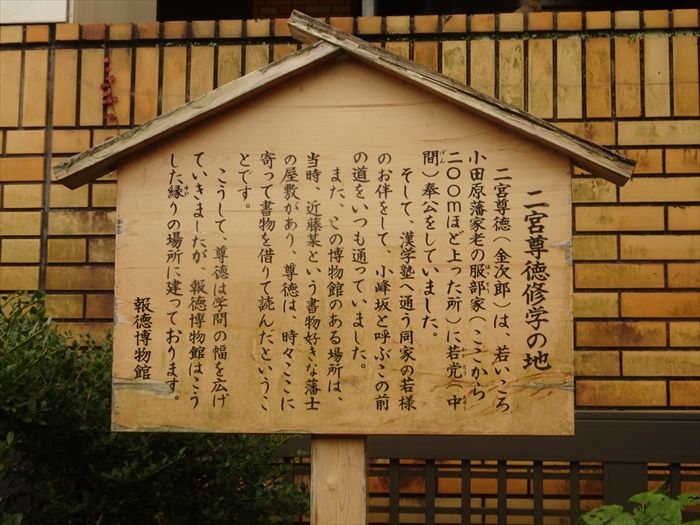

『二宮尊徳就学の地』。

「二宮尊徳(金次郎)は、若いころ小田原藩家老の服部家(ここから200mほど上った所)に

若党(中間(ちゅうげん))奉公をしていました。

そして漢学塾へ通う同家の若様のお供をして、小峰坂と呼ぶこの前の道をいつも通っていました。

また、この博物館のある場所は、当時、近藤某という書物好きな藩士の屋敷があり

尊徳は、時々ここに寄って書物を借りて読んだということです。

こうして、尊徳は学問の幅を広げていきましたが、報徳博物館はこうした縁の場所に

建っております。」

『二宮尊徳像』。

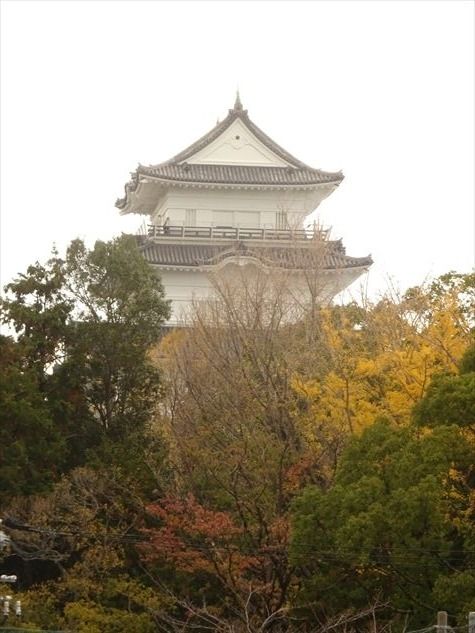

坂を上っていくと杉の木の間から小田原城の天守閣の姿が。

その先に『清閑邸(せいかんてい)』が。

『清閑邸(黒田長成別邸)』。

清閑亭は明治39(1906)年黒田長成侯爵の別邸として造られた。

黒田長成は豊臣秀吉に仕えた軍師、黒田官兵衛の子孫にあたり、

慶応3(1867)年、福岡藩主黒田長知の長男として福岡に生まれ。

明治21(1888)年に英国ケンブリッジ大学に留学、帰国して明治26(1893)年から

30年間貴族院副議長を務めた。

漢詩集『桜谷集』の遺した他、菅原道真や豊臣秀吉の旧跡を保存する、

菅公会、豊国会の活動にも尽力した。

前方、高台にあるのが『カフェ清閑亭』。

ここまで坂を上ると天守閣が良く見えた。

『清閑邸周辺の縄文時代の遺跡』。

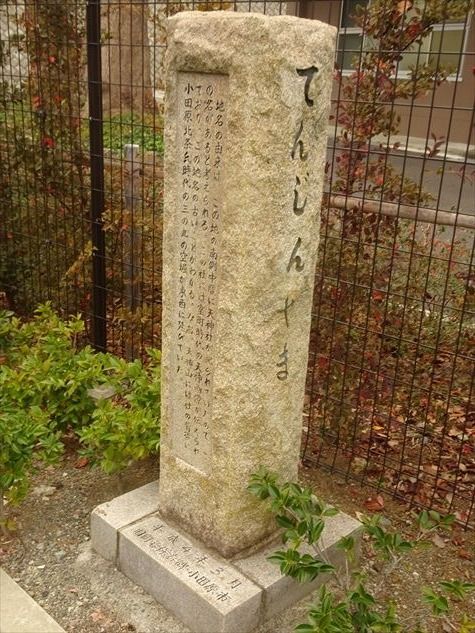

『天神山(てんじんやま)』。

坂のピークを越え、民家の中を抜けて下りに差し掛かると、遺跡の跡が。

このあたりの丘陵は天神山と呼ばれている。

『山角天神社』。

地元の人から「天神さん」と呼ばれ、親しまれている山角天神社は、「菅原道真」を祭神とする

神社で、創建年代は古く 不明であるが、小田原北条氏時代と伝える城下町図には、

すでに当天神社が記されている。

この天神社には、別当威光山長教院三光寺(古義真言宗、蓮上院末、永禄4年中興)があったが、

明治初年廃寺となった。

天神社のご神体は木像で、高さ32センチ、台座6センチ。裏に「永禄4年極月吉日」とある。

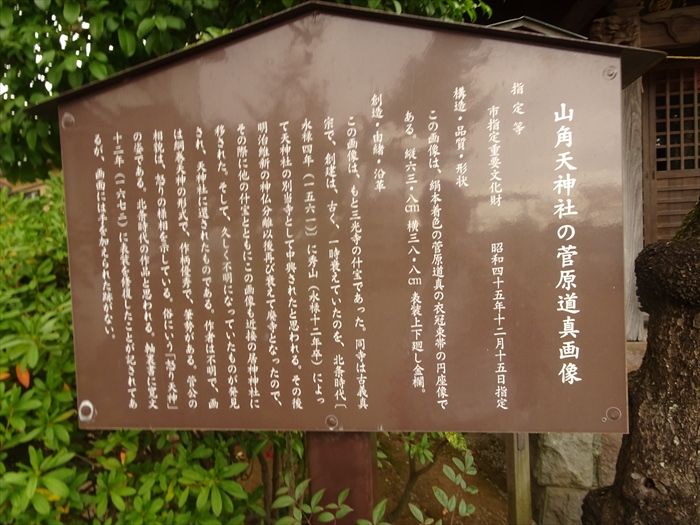

『山角天神社の菅原道真画像』。

この天神社には別当三光寺の什宝「菅原道真画像」がある。

この画像は俗にいう「いかり天神」といわれる姿で、北条氏康 から奉納されたという

優秀な作品であり、小田原市の重要文化財に指定されている。

また、境内には「紀軽人(きのかるんど)狂歌碑」や「芭蕉句碑」がある。

すべて漢字で書かれているが、芭蕉が元禄7年(1694)に詠んだ

「梅が香に のつと日の出る 山路かな」である。

江戸時代の小田原の人たちも「天神様といえば梅」というわけで、

文政3年(1820)に建てられた句碑である。

紀軽人(きのかるんど)の狂歌碑もある。

「月はさす 花はいたたく 酒宴を 雪より外に つもり人はなし」

こちらが山角天神社の参道の階段。

・・・その5・・・に戻る

・・・つづく・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12