PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東海道まち歩き (2)…

New!

オジン0523さん

【道路に散らばった… New!

Gママさん

New!

Gママさん

明石海峡大橋ブリッ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

【道路に散らばった…

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 旧東海道53次を歩く

更に歩を進めると右手にあったのが『板橋地蔵堂』。

『板橋 延命子育 地蔵尊』と刻まれた石柱。

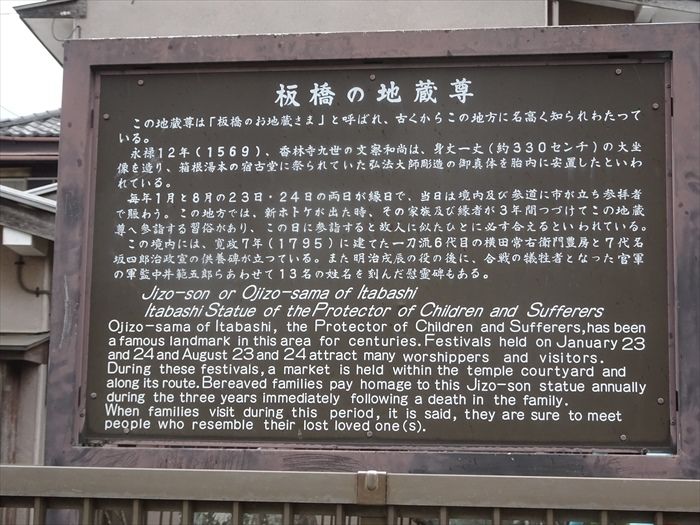

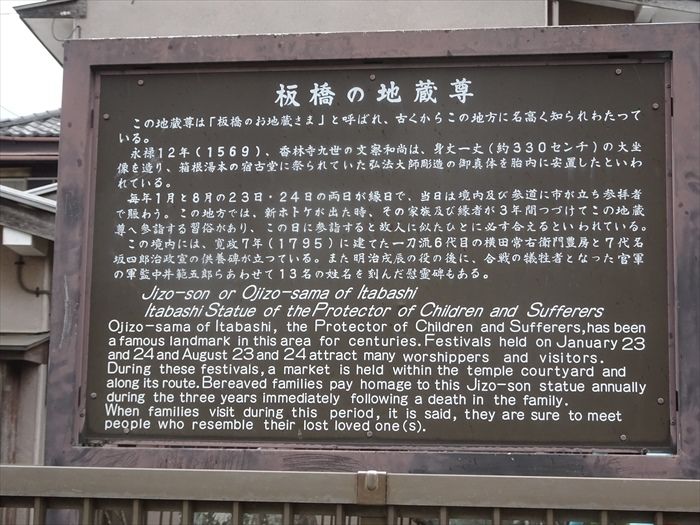

『板橋の地蔵尊』

1月と8月の板橋地蔵尊の大祭には、旧東海道の町並みの両側に多数の露店が軒を連ね、

善男善女のお参りで賑わうのだと。

また、この日に詣でると、亡くなった身内の人と瓜二つの顔の人に会えるのだと。

境内の本堂前の大銀杏の木の黄葉はこれから。

『明治維新官軍慰霊碑』

境内入口左にあるのは中井範五郎始め、13名の墓碑であると。

文久3年兄永見明久らとともに藩重臣の暗殺(本圀(ほんこく)寺事件)にくわわる。

戊辰(ぼしん)戦争では大総督府監軍となる。慶応4年5月20日小田原藩兵に箱根で殺されたのだと。

『伊藤一刀斎末裔の墓』

寛政7年(1795)に建てられた一刀流6代目の横田常右衛門豊房と7代名坂四郎治政宣の供養碑。

『本堂』

板橋地蔵堂は、曹洞宗に属し正しくは金竜山宗福院と称し、本寺南谷山香林寺が主管していると。

ご本尊は弘法大師の御作「延命子育地蔵大菩薩」で、身丈8尺の大坐像の腹中に鎮座。

ゆえに、〝腹籠(はらごもり)のお地蔵さま″(胎内仏)とも呼ばれていると。

創建は1598年、現地蔵堂は1715年建築の、城山にある慈眼寺の本堂を明治初期に移築。

敷地内に1868(明治元)年建立の、戊辰戦争官軍戦没者慰霊塔があると。

『六地蔵』。

『福興大黒尊天』。

福興大黒尊天は、「関東大震災」の翌年、樹齢1,500年の大楠の生木に、「関東大震災」からの

復興と信徒の福徳招来を祈念して彫られたと。

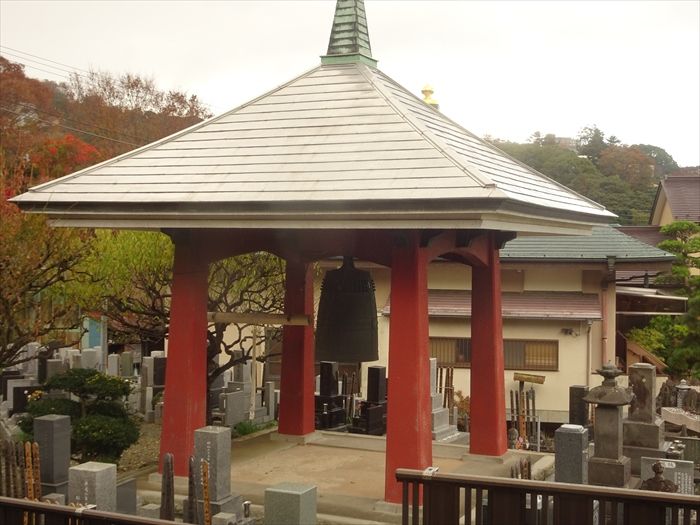

境内より隣にある『常光寺』を見る。

常光寺は1648年創建。本尊は阿弥陀如来、足柄第二十七番観音霊場。

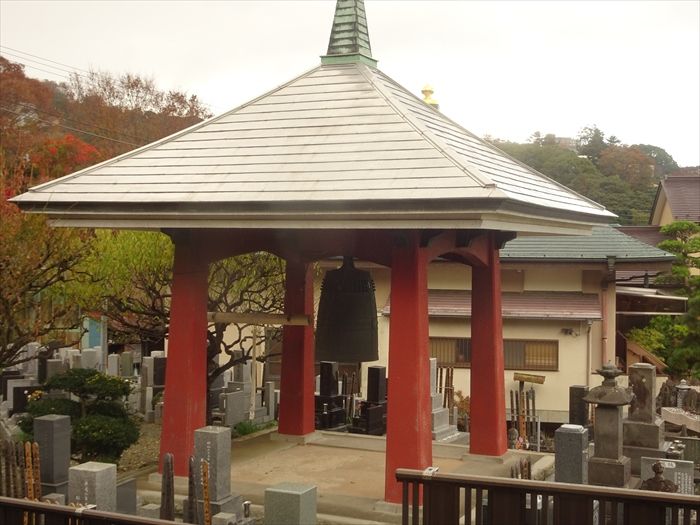

墓地の中にある常光寺の鐘楼。

板橋地蔵堂の本堂内部。

延命子育地蔵大菩薩(本尊)。

本堂の天井。

本堂前から境内を振り返る。

『神奈川県指定重要文化財 宋福院地蔵堂』

格子窓の奥にも多くの地蔵様が鎮座。

円光の向背そして先に輪のついた錫杖を持つ地蔵菩薩像。

『忠魂碑』。

小田原市大窪地区出身戦没者慰霊碑。「忠魂碑」の字は山縣有朋 書。

そして板橋地蔵尊を後にし進むと箱根登山鉄道のガードを潜る。

左手、旧東海道の反対側に見えた石碑。

石碑は『頌徳碑』と題され明治期の板橋地区、大窪村の村長市川文二郎を讃えるもの。

市川文次郎が村長の時、明治21(1888)年の小田原町との分水事件、明治29(1896)年の

静岡県の深良用水との芦ノ湖の水利権を争った逆川事件、これら2つの事件の解決に尽力した

功績が認められたと。

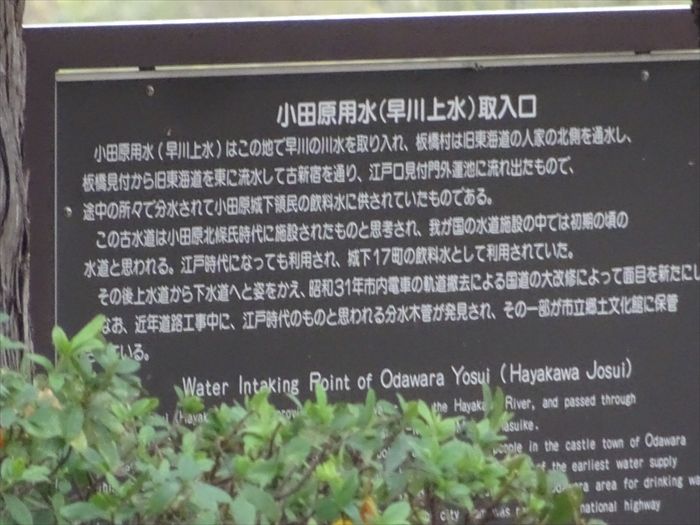

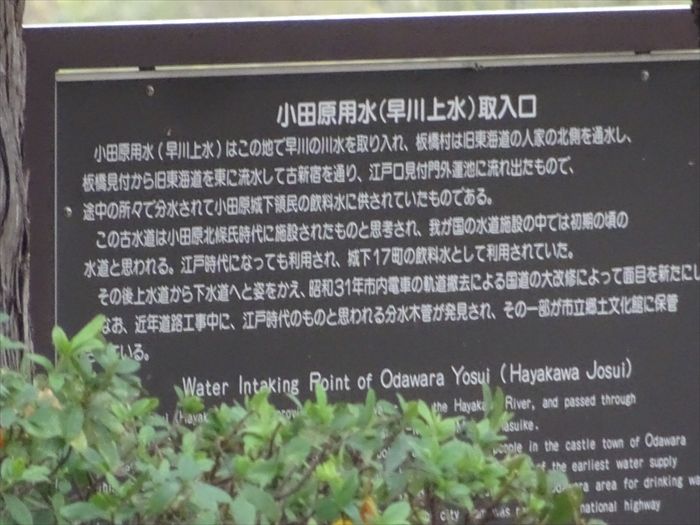

『小田原用水取入口』。

『小田原用水(早川上水)取入口』。

小田原用水は戦国時代に北条氏が城下町を潤す為に施設した日本最古の上水道と言われます。

記録として最古のものは天文14(1545)年連歌師谷宋牧の東国紀行に、

『水上は箱根の水海よりなどきき侍りて驚ばかりなり』とあり、北条氏康・幻庵の誘いで

屋敷に招かれた際に、池の水が箱根芦ノ湖を水源とした早川より引いたと聞いて驚いたと。

左手に『アネスト岩田ターンパーク箱根』が見えた。

2018年3月1日よりネーミングライツ(命名権)を取得し、アネスト岩田ターンパーク箱根と命名。

神奈川県小田原市から足柄下郡箱根町を経由し、同県足柄下郡湯河原町に至る、

15.782Kmの観光有料道路。

西湘バイパスと小田原厚木道路が交わる小田原西ICが左斜め前方に。

久しぶりに、日本橋から86.7Kmの表示が。

箱根登山鉄道の踏切を再び渡る。

小田原厚木道路のコンクリート橋脚には蔦の葉が赤く染まっていた。

『象ヶ鼻』入口。

「小田原厚木道路」の高架下から、「旧東海道」は、国道1号線から右手に分かれて、

「箱根登山鉄道」の踏切を渡ります。

踏切を渡ってすぐに右へ線路に沿って登る小道がありそこを上っていく。

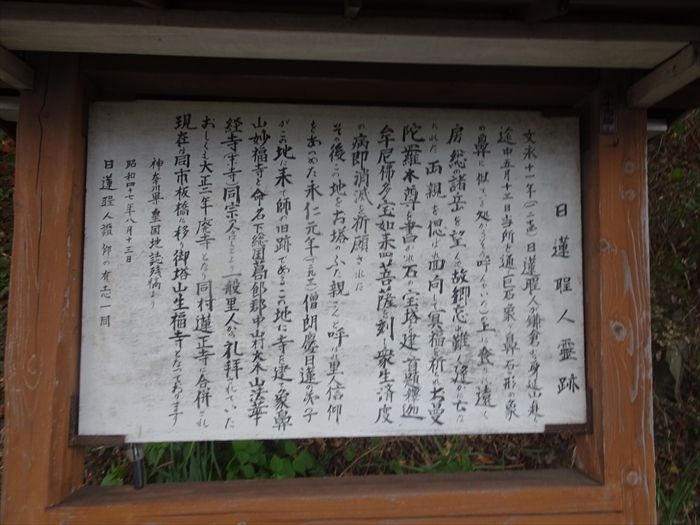

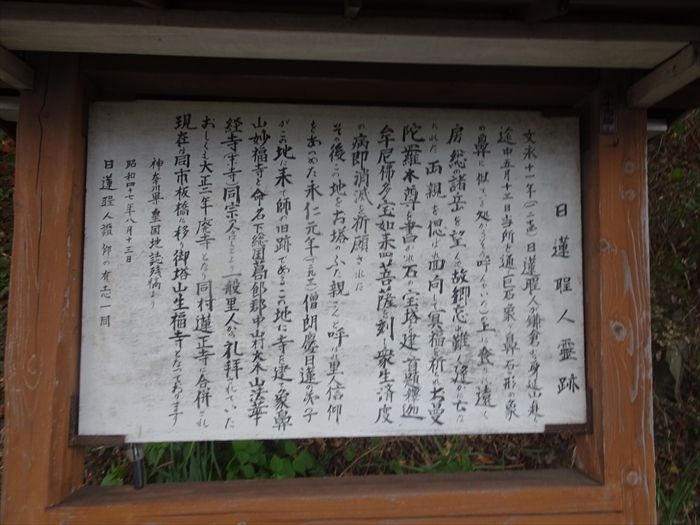

『日蓮上人霊跡』。

「文永11年(1274)日蓮聖人が鎌倉から身延山に赴く途中、5月13日、当所を通り

巨石象ヶ鼻(石の形が象の鼻に似ている処からそう呼んでいた)の上に登られ、遠く房総の

諸岳を望んで故郷忘れ難く、遙かに亡くなられた両親を偲ばれ、回向して冥福を祈られ、

お曼陀羅本尊を書かれ、石の宝塔を建て、首題釋迦牟尼佛多宝如来四菩薩を刻し、

衆生済度の病即消滅を祈願された。

その後この地をお塔のふた親さんと呼ばれ里人信仰をあつめた。永仁元年(1293)僧朗慶日蓮の

弟子がこの地に来て師の旧跡であるこの地に寺を建て象鼻山妙福寺と命名、下総国葛飾郡中山村

大本山法華経寺(末寺)同宗の人々はもとより一般里人から礼拝されていた。

おしくも大正二年廃寺となり同村蓮正寺に合併され、現在は同市板橋に移り御塔山生福寺と

なっております。」

奥には古びた門が。

行ける場所まで行ったが石碑等見つけられなかったので、引き返す。

脇道があったのでそちらを再び上っていくと石碑が。

南無妙法蓮華経と刻まれていた。

もう一つの石碑も同様に。

帰路の坂の途中からの端や川の流れ。

その先に西湘バイパス。

坂の脇にあった鬼瓦?。

そして更に旧東海道を進むと右手に『妙覚寺』山門が見えた。

日蓮宗寺院の妙覚寺は、玉山と号す。妙覚寺の創建年代は不詳だが、当所真言宗寺院として創建、

日蓮上人の弟子日辨上人が当寺へ寄宿した際に、当寺住職林覚が宗法に感服して日意と改め、

日蓮宗に改めたと。当初日辨上人を開祖としたものの、その後日忍上人(文永5年1268年卒)を

開山としたと。

2016年4月6日に現本堂落慶式が執り行われたと。

左手に箱根登山鉄道の『風祭駅(かざまつりえき)』。

箱根駅伝開催時には、山越えに挑む直前である小田原中継所の最寄り駅になる。

この中継所、いわゆる「見どころ」のひとつなもので、当然当日は見物客でごった返すのだ。

今年もさぞ混んだのであろう。

風祭の地名は鎌倉時代のこの地の地頭・風祭氏に由来するとされると。

右手の高台に『国立病院機構 箱根病院』。

独立行政法人国立病院機構が運営する病院である。

旧国立療養所箱根病院。政策医療分野における神経・筋疾患の専門医療施設である。

戦前は、日中戦争により負傷した戦傷脊損患者を収容した歴史をもち、戦傷脊損療養所としては

全国唯一の施設だった。旧箱根療養所時代の歴史資料については、日本傷痍軍人会が運営する「

しょうけい館」(戦傷病者史料館)」(東京都千代田区)に展示されている。

敷地内には社会福祉法人風祭の森太陽の門福祉医療センターおよび、学校法人湘南ライナス学園がある他、現在使用されていない施設も複数ある。

風祭の集落に入ると,急に静かな町並みになる。風祭の集落のはずれに

『小田原の道祖神』があった。

道祖神は石祠の稲荷型(70cm)と、赤い涎掛けと帽子の合掌座像の伊豆型(58cm)の2つで、

小田原の道祖神の一つとして市指定文化財になっている。

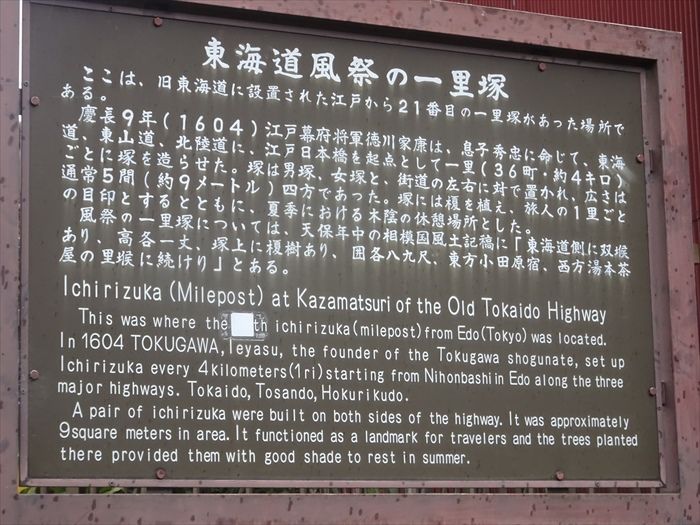

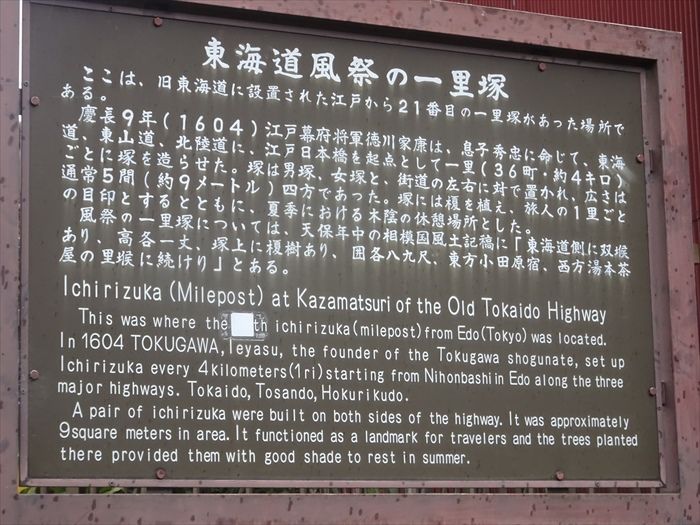

『東海道風祭の一里塚』

「ここは、旧東海道に設置された江戸から21番目の一里塚があった場所である。

慶長9年(1604)江戸幕府将軍徳川家康は、息子秀忠に命じて、東海道、東山道、北陸道に、

江戸日本橋を起点として一里(36町・約4キロ)ごとに塚を造らせた。塚は男塚、女塚と、

街道の左右に対で置かれ、広さは通常5間(約9メートル)四方であった。塚には榎を植え、

旅人の1里ごとの目印とするとともに、夏季における木陰の休憩場所とした。

風祭の一里塚については、天保年中の相模国風土記稿に「東海道側に双塚あり、高各一丈、

塚上に榎樹あり。囲各八九尺、東方小田原宿、西方湯本茶屋の里塚に続けり」とある。」

・・・ その7 ・・・に戻る

・・・ つづく ・・・

『板橋 延命子育 地蔵尊』と刻まれた石柱。

『板橋の地蔵尊』

1月と8月の板橋地蔵尊の大祭には、旧東海道の町並みの両側に多数の露店が軒を連ね、

善男善女のお参りで賑わうのだと。

また、この日に詣でると、亡くなった身内の人と瓜二つの顔の人に会えるのだと。

境内の本堂前の大銀杏の木の黄葉はこれから。

『明治維新官軍慰霊碑』

境内入口左にあるのは中井範五郎始め、13名の墓碑であると。

文久3年兄永見明久らとともに藩重臣の暗殺(本圀(ほんこく)寺事件)にくわわる。

戊辰(ぼしん)戦争では大総督府監軍となる。慶応4年5月20日小田原藩兵に箱根で殺されたのだと。

『伊藤一刀斎末裔の墓』

寛政7年(1795)に建てられた一刀流6代目の横田常右衛門豊房と7代名坂四郎治政宣の供養碑。

『本堂』

板橋地蔵堂は、曹洞宗に属し正しくは金竜山宗福院と称し、本寺南谷山香林寺が主管していると。

ご本尊は弘法大師の御作「延命子育地蔵大菩薩」で、身丈8尺の大坐像の腹中に鎮座。

ゆえに、〝腹籠(はらごもり)のお地蔵さま″(胎内仏)とも呼ばれていると。

創建は1598年、現地蔵堂は1715年建築の、城山にある慈眼寺の本堂を明治初期に移築。

敷地内に1868(明治元)年建立の、戊辰戦争官軍戦没者慰霊塔があると。

『六地蔵』。

『福興大黒尊天』。

福興大黒尊天は、「関東大震災」の翌年、樹齢1,500年の大楠の生木に、「関東大震災」からの

復興と信徒の福徳招来を祈念して彫られたと。

境内より隣にある『常光寺』を見る。

常光寺は1648年創建。本尊は阿弥陀如来、足柄第二十七番観音霊場。

墓地の中にある常光寺の鐘楼。

板橋地蔵堂の本堂内部。

延命子育地蔵大菩薩(本尊)。

本堂の天井。

本堂前から境内を振り返る。

『神奈川県指定重要文化財 宋福院地蔵堂』

格子窓の奥にも多くの地蔵様が鎮座。

円光の向背そして先に輪のついた錫杖を持つ地蔵菩薩像。

『忠魂碑』。

小田原市大窪地区出身戦没者慰霊碑。「忠魂碑」の字は山縣有朋 書。

そして板橋地蔵尊を後にし進むと箱根登山鉄道のガードを潜る。

左手、旧東海道の反対側に見えた石碑。

石碑は『頌徳碑』と題され明治期の板橋地区、大窪村の村長市川文二郎を讃えるもの。

市川文次郎が村長の時、明治21(1888)年の小田原町との分水事件、明治29(1896)年の

静岡県の深良用水との芦ノ湖の水利権を争った逆川事件、これら2つの事件の解決に尽力した

功績が認められたと。

『小田原用水取入口』。

『小田原用水(早川上水)取入口』。

小田原用水は戦国時代に北条氏が城下町を潤す為に施設した日本最古の上水道と言われます。

記録として最古のものは天文14(1545)年連歌師谷宋牧の東国紀行に、

『水上は箱根の水海よりなどきき侍りて驚ばかりなり』とあり、北条氏康・幻庵の誘いで

屋敷に招かれた際に、池の水が箱根芦ノ湖を水源とした早川より引いたと聞いて驚いたと。

左手に『アネスト岩田ターンパーク箱根』が見えた。

2018年3月1日よりネーミングライツ(命名権)を取得し、アネスト岩田ターンパーク箱根と命名。

神奈川県小田原市から足柄下郡箱根町を経由し、同県足柄下郡湯河原町に至る、

15.782Kmの観光有料道路。

西湘バイパスと小田原厚木道路が交わる小田原西ICが左斜め前方に。

久しぶりに、日本橋から86.7Kmの表示が。

箱根登山鉄道の踏切を再び渡る。

小田原厚木道路のコンクリート橋脚には蔦の葉が赤く染まっていた。

『象ヶ鼻』入口。

「小田原厚木道路」の高架下から、「旧東海道」は、国道1号線から右手に分かれて、

「箱根登山鉄道」の踏切を渡ります。

踏切を渡ってすぐに右へ線路に沿って登る小道がありそこを上っていく。

『日蓮上人霊跡』。

「文永11年(1274)日蓮聖人が鎌倉から身延山に赴く途中、5月13日、当所を通り

巨石象ヶ鼻(石の形が象の鼻に似ている処からそう呼んでいた)の上に登られ、遠く房総の

諸岳を望んで故郷忘れ難く、遙かに亡くなられた両親を偲ばれ、回向して冥福を祈られ、

お曼陀羅本尊を書かれ、石の宝塔を建て、首題釋迦牟尼佛多宝如来四菩薩を刻し、

衆生済度の病即消滅を祈願された。

その後この地をお塔のふた親さんと呼ばれ里人信仰をあつめた。永仁元年(1293)僧朗慶日蓮の

弟子がこの地に来て師の旧跡であるこの地に寺を建て象鼻山妙福寺と命名、下総国葛飾郡中山村

大本山法華経寺(末寺)同宗の人々はもとより一般里人から礼拝されていた。

おしくも大正二年廃寺となり同村蓮正寺に合併され、現在は同市板橋に移り御塔山生福寺と

なっております。」

奥には古びた門が。

行ける場所まで行ったが石碑等見つけられなかったので、引き返す。

脇道があったのでそちらを再び上っていくと石碑が。

南無妙法蓮華経と刻まれていた。

もう一つの石碑も同様に。

帰路の坂の途中からの端や川の流れ。

その先に西湘バイパス。

坂の脇にあった鬼瓦?。

そして更に旧東海道を進むと右手に『妙覚寺』山門が見えた。

日蓮宗寺院の妙覚寺は、玉山と号す。妙覚寺の創建年代は不詳だが、当所真言宗寺院として創建、

日蓮上人の弟子日辨上人が当寺へ寄宿した際に、当寺住職林覚が宗法に感服して日意と改め、

日蓮宗に改めたと。当初日辨上人を開祖としたものの、その後日忍上人(文永5年1268年卒)を

開山としたと。

2016年4月6日に現本堂落慶式が執り行われたと。

左手に箱根登山鉄道の『風祭駅(かざまつりえき)』。

箱根駅伝開催時には、山越えに挑む直前である小田原中継所の最寄り駅になる。

この中継所、いわゆる「見どころ」のひとつなもので、当然当日は見物客でごった返すのだ。

今年もさぞ混んだのであろう。

風祭の地名は鎌倉時代のこの地の地頭・風祭氏に由来するとされると。

右手の高台に『国立病院機構 箱根病院』。

独立行政法人国立病院機構が運営する病院である。

旧国立療養所箱根病院。政策医療分野における神経・筋疾患の専門医療施設である。

戦前は、日中戦争により負傷した戦傷脊損患者を収容した歴史をもち、戦傷脊損療養所としては

全国唯一の施設だった。旧箱根療養所時代の歴史資料については、日本傷痍軍人会が運営する「

しょうけい館」(戦傷病者史料館)」(東京都千代田区)に展示されている。

敷地内には社会福祉法人風祭の森太陽の門福祉医療センターおよび、学校法人湘南ライナス学園がある他、現在使用されていない施設も複数ある。

風祭の集落に入ると,急に静かな町並みになる。風祭の集落のはずれに

『小田原の道祖神』があった。

道祖神は石祠の稲荷型(70cm)と、赤い涎掛けと帽子の合掌座像の伊豆型(58cm)の2つで、

小田原の道祖神の一つとして市指定文化財になっている。

『東海道風祭の一里塚』

「ここは、旧東海道に設置された江戸から21番目の一里塚があった場所である。

慶長9年(1604)江戸幕府将軍徳川家康は、息子秀忠に命じて、東海道、東山道、北陸道に、

江戸日本橋を起点として一里(36町・約4キロ)ごとに塚を造らせた。塚は男塚、女塚と、

街道の左右に対で置かれ、広さは通常5間(約9メートル)四方であった。塚には榎を植え、

旅人の1里ごとの目印とするとともに、夏季における木陰の休憩場所とした。

風祭の一里塚については、天保年中の相模国風土記稿に「東海道側に双塚あり、高各一丈、

塚上に榎樹あり。囲各八九尺、東方小田原宿、西方湯本茶屋の里塚に続けり」とある。」

・・・ その7 ・・・に戻る

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[旧東海道53次を歩く] カテゴリの最新記事

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.