PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【道路に散らばった…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

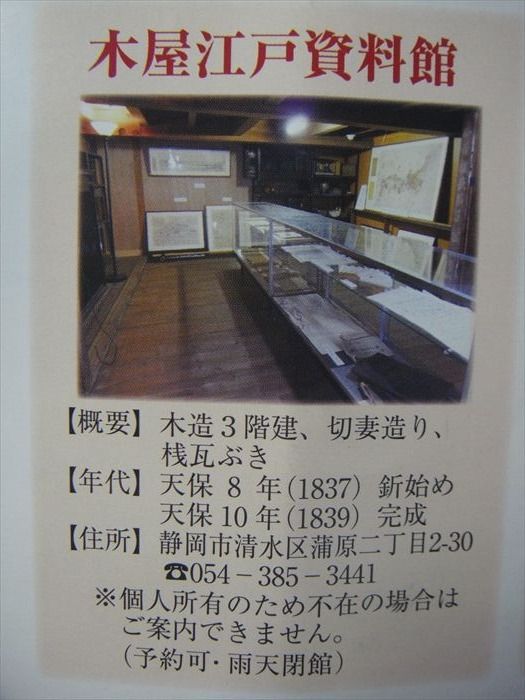

『蒲原の名所、旧跡』が写真で説明されていた。

訪ね損なった『源義経硯水(よしつねすずりみず)』の案内を写真撮影。

「1174年(承安4年)に源義経が東に下る時に菩提所の涌き水を使って蒲原神社へ奉納する

文と愛知県矢矧(やはぎ)の長者の娘浄瑠璃姫に文を書きました。送られた文を読んだ浄瑠璃姫は

源義経を慕い矢矧から奥州に下る途中に病で倒れこの地で亡くなりました。

その時以来涌き水が義経硯水と言われるようになりました。

1654年(承応3年)に供養塔が建てられました。

その後1817年(文化14年)には地蔵尊が建てられ、「いぼ神様」として尊ばれ参詣者が

絶えなかったとのことですが旅人が持ち去ってしまいました。

現在の地蔵尊はのちに再建されたものです。」

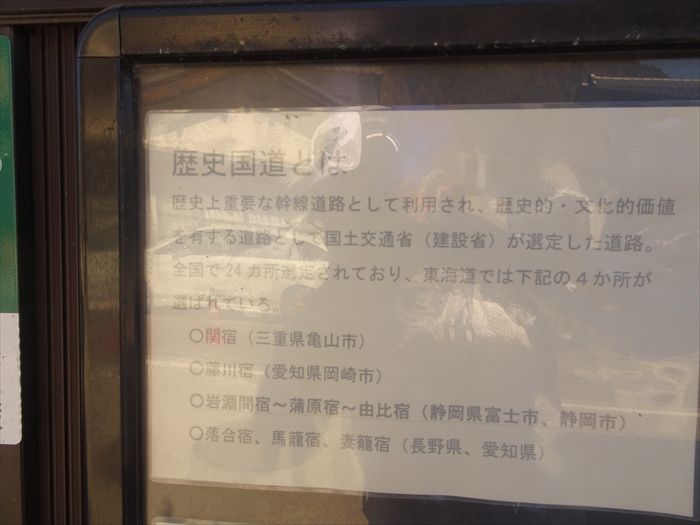

『歴史国道』説明。

歴史国道とは、歴史上重要な幹線道路として利用され、歴史的・文化的価値を有する道路として

国土交通省(建設省)が選定した道路のこと。

この時に歩いている道、東海道 岩渕間宿〜蒲原宿〜由比宿(静岡県富士市 - 静岡市清水区)も

歴史国道の一つであると。

清水区蒲原二丁目の住宅街を歩く。

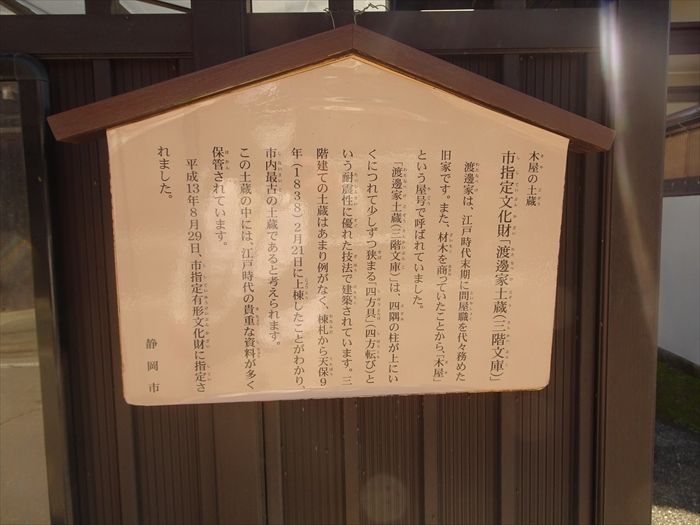

すると左手奥にあったのが『渡邉家土蔵(三階文庫)わたなべけどぞう(さんかいぶんこ)』

「木屋(きや)の土蔵

市指定文化財(「渡邊家土蔵(わたなべけどぞう)(三階文庫)(さんかいぶんこ)」

渡邊家は、江戸時代末期に問屋職を代々務めた旧家です。また、材木を商っていたことから、

「木屋」という屋号で呼ばれていました。

「渡邊家土蔵(三階文庫)」は、四隅の柱が上にいくにつれて少しずつ狭まる

「四方具(しほうよろび)」(四方転(しほうころび))という耐震性に優れた技法で

建築されています。三階建ての土蔵はあまり例がなく、棟札(むなふだ)から

天保9年(1838)2月21日に上棟したことがわかり、市内最古の土蔵であると考えられます。

この土蔵の中には、江戸時代の貴重な資料が多く保管されています。 」

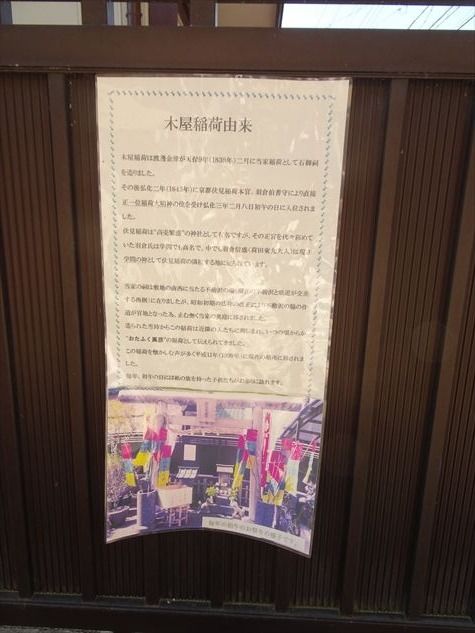

入口右手にあったのが『木屋稲荷』。

木屋稲荷は渡邊金璙(かねよし)が天保9年(1838)に家神社として石祠を造ったと。

現在は木屋江戸資料館として公開。

運良くこの渡邊家の奥様(館長)が出て来て下さり、正面の入口の南京錠を解いて

「木屋の土蔵」内部を案内して下さいました。

「中の構造は、二重の梁や隠し階段等の工夫が凝らしてあり建築物としても

大変貴重な資料として関係者の熱い視線を浴びているものです。

合計23本の通し柱で各階で一寸(3cm)ずつ内側に傾いています。」

写真は頂いたパンフレットより転載させていただきました。

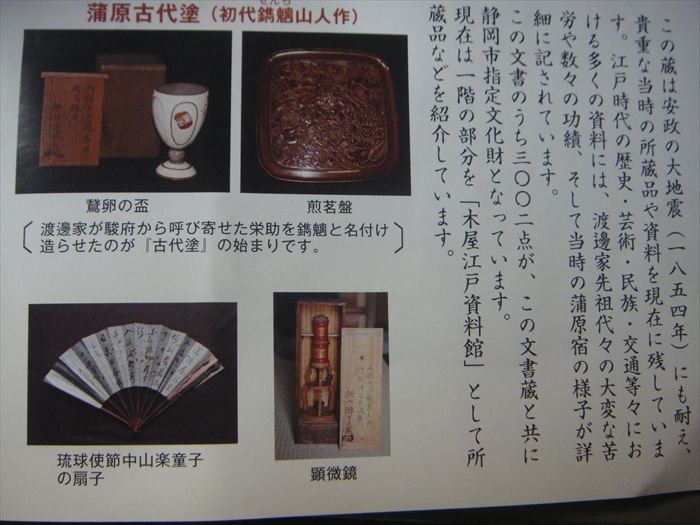

「この蔵は安政の大地震(1854年)にも耐え貴重な当時の所蔵品や資料を現在に残しています。」

『渡邉家の歴代当主』の説明。

蔵1回は『木屋江戸資料館』として公開中。

資料館内に展示されていた長久保赤水の制作した日本地図。

「 伊能忠敬の「伊能図」がつくられる四十二年前に緯度と日本版の経線

(京都を標準にした等間隔の南北線)

を記したかなり精巧な日本地図があった。

それが『日本輿地路程全図』(にほんよちろていぜんず)、世に云われた「赤水図」である。

この「赤水図」は大阪の出版社によって世に流布され、当時のベストセラーとなり

旅人に愛用された。

これより四十二年の後、黒船が来航する江戸時代末期に幕命でつくらせた「伊能図」は

国家機密とされ、

江戸時代には一般人は見ることが叶わなかった。

ゆえに、江戸時代中期から明治時代まで広く世に使われたのは「赤水図」だった。

幕末の志士吉田松陰も「赤水図」を携えて仙台まで旅し、長州(山口県)への岐路、

茨城県高萩市赤浜にある

長久保赤水の墓に参詣している。

また、かの医学者シーボルトもヨーロッパに持ち出し紹介しており、現在もイギリスの

ケンブリッジ大学や

ドイツの博物館など数か所に収められていることを東京大学大学院教授

馬場章氏が近年発見している。

」と。

江戸時代後期に蒲原宿で問屋職を務めた渡辺金璙は、膨大な数の日記や記録を残しており、

それがために当時の蒲原宿の様子が現在に伝わっているという貴重な文書を所蔵していると。

奥様・館長の渡辺和子さんは説明がわかりやすくて話が面白く、大変勉強になった。

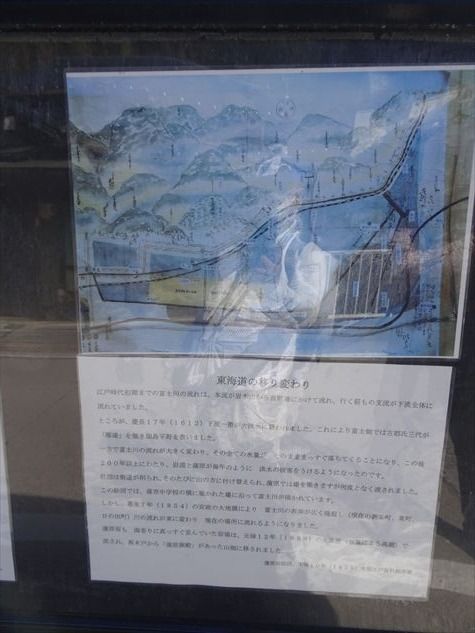

地図を広げて『 東海道の移り変わり

』⬅リンクを熱く説明してくださった。

最近では、テレビで活躍中の磯田 道史氏がこの蔵を訪ねて来たと。

そして更に旧街道を進む。

『一国之十六番 岩戸山』と刻まれた石碑。

『龍雲寺』。

街道がやや左に折れるところに岩戸山の石柱があり、その脇を入って行くと

臨済宗妙心寺派の岩戸山龍雲寺があった。

『六地蔵』。

『本堂』。

承応2年(1653)

高松藩の槍の名人大久保甚太夫が蒲原宿西木戸辺りの茄子屋の辻で

薩摩藩の大名行列と出会い、槍の穂先が相手の槍と触れたことで乱闘となった。

この事件で殺された甚太夫の槍の穂先が残っていると。

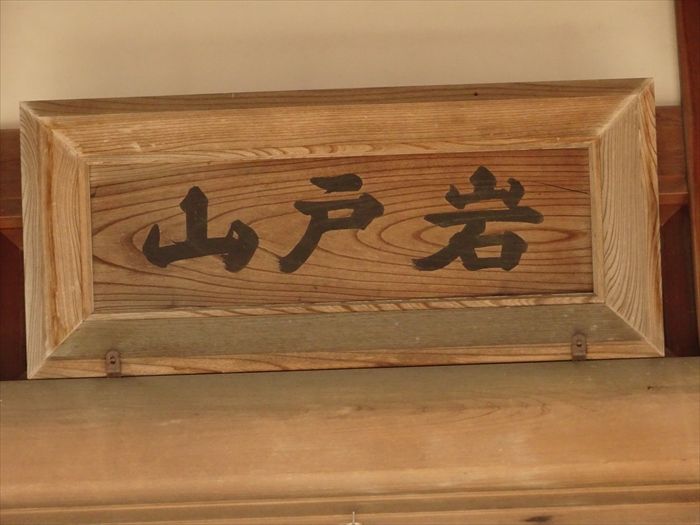

本堂に掛かる『岩戸山』の扁額。

永代供養墓の『涅槃佛』。

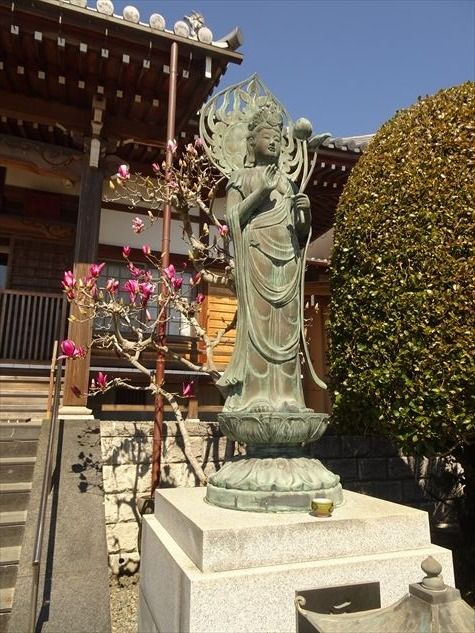

『聖観音菩薩』。

蒲原宿 道標。

懐かしい風景。

いつの日かモール化を。

『馬頭観音』。

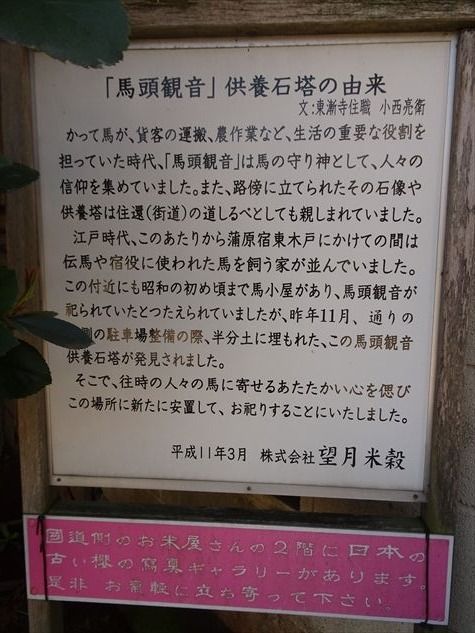

『「馬頭観音」供養石塔の由来』

「かって馬が、貨客の運搬、農作業など、生活の重要な役割を担っていた時代、

「馬頭観音」は馬の守り神として、人々の信仰を集めていました。

また、路傍に立てられたその石像や供養塔は往還(街道)の道しるべとしても親しまれていました。

江戸時代、このあたりから蒲原宿東木戸にかけての間は伝馬や宿役に使われた馬を

飼う家が並んでいますた。

この付近にも昭和の初め頃まで馬小屋があり、馬頭観音が祀られていたとつたえられて

いましたが、昨年11月、通りの北側の駐車場整備の際、半分土に埋もれた、

この馬頭観音供養石塔が発見されました。

そこで、往時の人々の馬に寄せるあたたかい心を偲びその場所に新たに安置して、

お祀りすることにいたしました。」

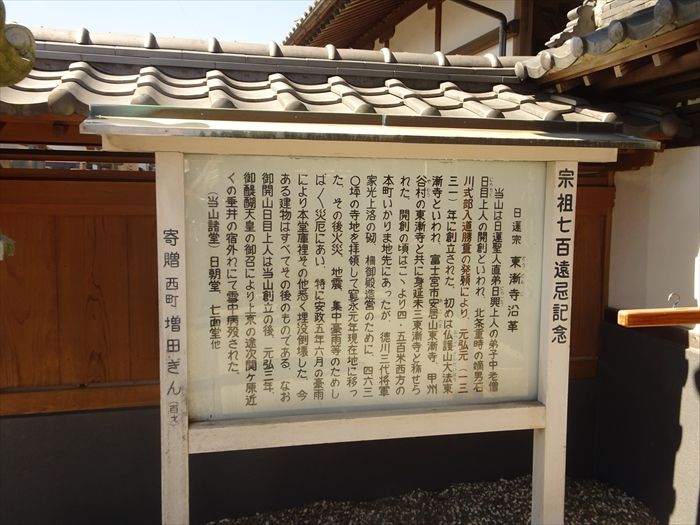

『 日蓮宗 佛護山

東漸寺』入口。

旧八幡町と旧天王町の境目あたりには 佛

護山東漸寺が。

『山門』。

明治14年(1881)の題目碑があるので日蓮宗系の寺。

元弘元年(1331年)開祖の日蓮宗の古刹。

元は西より御殿屋敷付近にあったが、家光上洛時増改築のため現在地に移転した。

本陣に近いことから混雑時は臨時の宿舎となったと。

『本堂』。

「東漸寺は、日蓮上人直弟日興上人の弟子中老僧日目上人の開創と言われ、

北条重時の嫡男石川式部入道勝重の発願により、元弘元年(1331)に創建された。

はじめはもっと西の御殿跡辺りにありましたが、3代将軍家光の上洛の際に、御殿屋敷を建て替えるた

めに現在地に移転した。

境内には推定樹齢400年のイヌマキ、木屋の渡邊利左衛門の起立した文政11年(1828)の

法界塔がある。」

『手水舎』。

桜の樹の後ろに立派な鐘楼が。寺の建造物は安政の大地震(1855年)で悉く倒壊したので、

すべてそれ以降のものであると。また、数度火災に見舞われているとも。

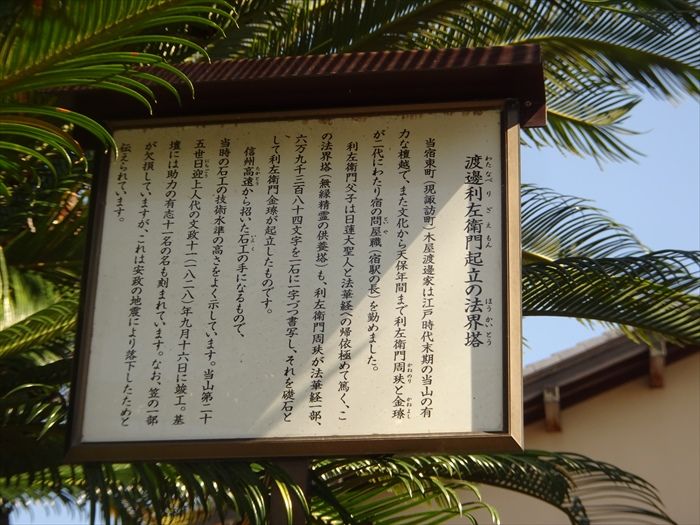

鐘楼の前には木屋の渡辺利左衛門の起立した法界塔が。

『渡邉利左衛門起立の法界塔』説明板。

利左衛門周玞(かねのり)が法華経一部、6万9,384文字を一石に一字づつ書写し、

それを礎石として利左衛門金璙(かねよし)が文政11年(1828)に起立したと。

南妙法蓮華経と刻まれた日目上人 慰霊碑。

日蓮大聖人の仏法は、二祖日興上人・三祖日目上人と相伝されたのだと。

『なまこ壁と「塗り家造り」の家(佐藤家)』

なまこ壁に近寄って。

「当家は、元「佐野屋」という商家でした。壁は塗壁で、町家に多く見られる造りですが、

このような町家を「塗り家造り」といいます。

「塗り家造り」は「土蔵造り」に比べて壁の厚みは少ないが、防火効果が大きく、

昔から贅沢普請(ぜいたくふしん)ともいわれています。もともとは城郭などに用いられた

技術であり、一般には江戸時代末期以降に広まったと考えられております。

なまこ壁の白と黒のコントラストが装飾的で、黒塗りの壁と街道筋には珍しい

寄棟(よせむね)の屋根とが相俟(あいま)って、重厚感(じゅうこうかん)があふれています。 」

『八坂神社』入口。

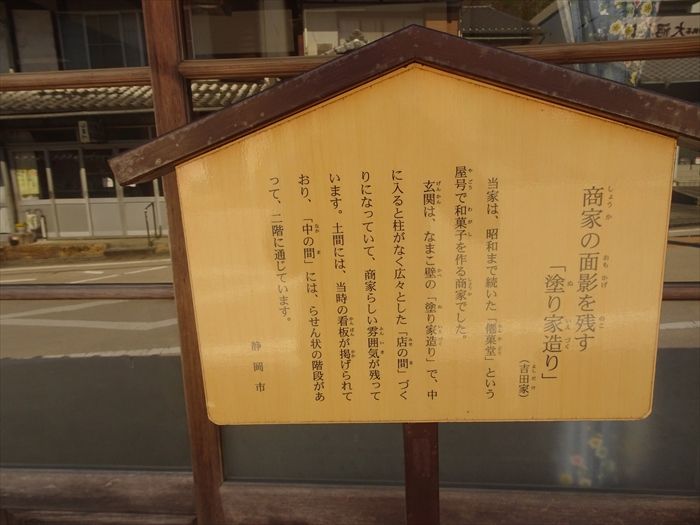

『商家の面影を残す「塗り家造り」(吉田家)』。

「当家は、昭和まで続いた「果堂」という屋号で和菓子を作る商家でした。

玄関は、なまこ壁の「塗り家造り」で、中にはいると柱がなく広々した「床の間」づくりに

なっていて、商家らしい雰囲気が残っています。土間には、当時の看板が掲げられており、

「中の間」には、らせん城の階段があって、二階に通じています。」

「店の間」。

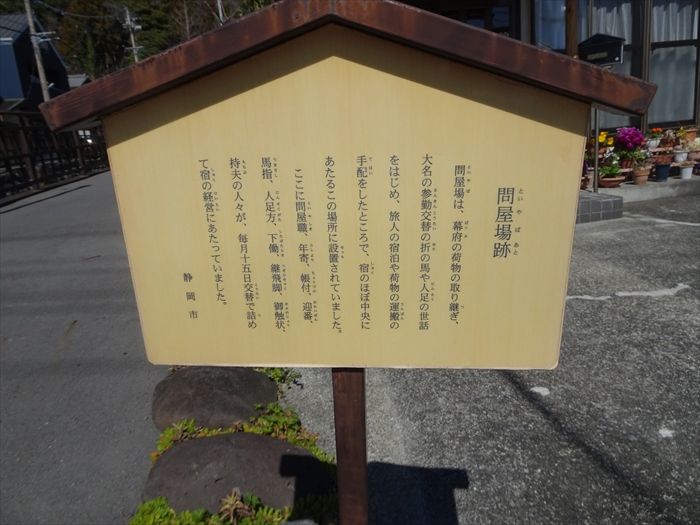

『問屋場跡』

「問屋場は、幕府の荷物の取り継ぎ、大名の参勤交代の折りの馬や人足の世話をはじめ、

旅人の宿泊や荷物の運搬の手配をしたところで、宿のほぼ中央にあたる場所に設置されていた。

ここに問屋職、年寄、帳付、迎番、馬指、人足方、下働、継飛脚、御触状、持夫の人々が

毎月15日交代で詰めて宿の経営にあたっていた。」

『椙守稲荷神社(すぎもりいなりじんじゃ)』。

この神社は御殿山南麓に鎮座。参道脇には御殿山への遊歩道案内があり、ここから約10分位で

「狼煙場」と呼ばれる頂上に到着出来るようです。

入口や参道途中の鳥居には「椙守神社」と書かれていましたが、社殿には「椙守稲荷神社」と

書いてあることがカメラズームで確認できましたので、明らかに稲荷神社と思われます。

車が停まってないともっと良かったが・・・。

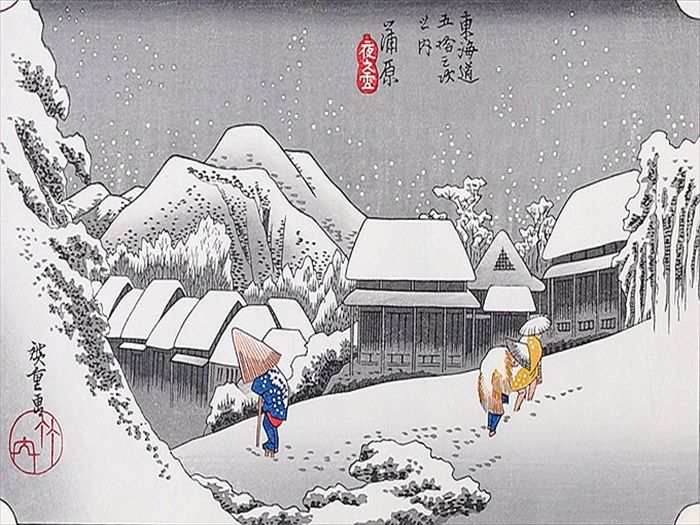

『蒲原夜之雪』記念碑 が建っていた。

夜之雪記念碑には碑と共に広重の絵と案内板が掲示されていた。

「夜之雪記念碑」と「蒲原夜之雪」

「蒲原夜之雪」の絵は、歌川(安藤)広重が、天保三年(一八三ニ)四月、幕府の朝廷への

献上使節の一行に加わって京へ上った折、この地で描いたもので、東海道五十三次シリーズの

中でも最高傑作といわれています。

昭和三十五年「蒲原夜之雪」が国際文通週間の切手になりました。

これを記念して広重がこの絵を描いたと思われる場所にほど近いこの地に

記念碑が建てられました。」

広重の「蒲原夜之雪」

「歌川(安藤)広重は、天保元年(1829)幕府の内命を受けて、

「八朔御馬献上(はっさくおうまけんじょう)」の式典のようすを描くために、

初めて東海道五十三次 の旅を体験した。

実際に旅したのは、天保三年(1832)のこととされている。

「八朔御馬献上」は、江戸の幕府から朝廷へ御料馬(ごりょうば)二頭を献上する

年中行事の一つであった。

その時のスケッチや印象をもとにして、広重が五十五図の錦絵に制作したものが保永堂版

「東海道五十三次」のシリーズである。この五十五図のうち、特に「蒲原夜之雪」は

「庄野の白雨」「亀山の雪晴」とともに”役物(やくもの)”と称され、中でも最高傑作と

いわれている。

錦絵に使用する越前奉書紙の地色を巧みに生かした夜之雪、二人の駕籠屋(かごや)と

一人の按摩(あんま)を配した里の情景など、抒情(じょじょう)豊かに構成された名作との

評価が高い。 」

『東海道五十三次夜之雪(蒲原) 安藤広重 』

雪道の坂を下る人は番傘を半開きにして杖を突き、足には雪下駄で、慎重な足取り。

背を丸めて坂を上る人々の先頭の菅笠に合羽の男は、小田原提灯で足元を照らしている。

完成度の高い構図、ふっくらとした新雪の柔らかさも感じるねずみ色の濃淡で表した雪の量感

人間と自然との調和した描写は、地名を超越した普遍的な風景画として強い印象を。

旧街道の建物を楽しみながら更に進む。

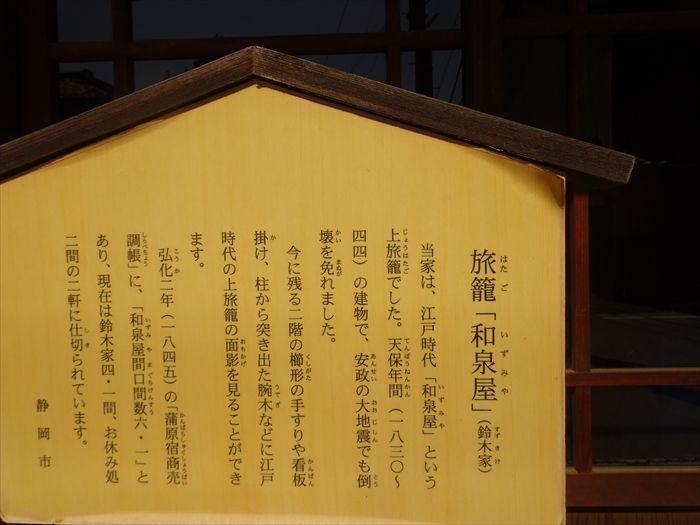

『旅籠 和泉屋(鈴木家)』。

自販機は片付けたいと我儘にも。

「当家は、江戸時代「和泉屋(いずみや)」という上旅籠(じょうはたご)でした。

天保年間(一八三〇~四四)の建物で、安政の大地震でも倒壊を免れました。

今に残る二階の櫛形(くしがた)の手すりや看板掛け、柱から突き出た腕木などに

江戸時代の上旅籠の面影を見ることができます。

弘化二年(一八四五)の「蒲原宿商売調帳(かんばらじゅくしょうばいしらべちょう)に、

「和泉屋間口間数(いずみやまぐちけんすう)六・一」とあり、現在は鈴木家四・一間、

お休み処ニ間のニ軒に仕切られています。 」

蒲原宿『本陣跡』

「本陣は、大名宿・本亭ともいわれ、江戸時代に街道の宿場に置かれた勅使

大名、公家などの貴人が宿泊した大旅籠です。

主に大名の参勤交代の往復に使用されました。

原則として門、玄関、上段の間(ま)がある点が一般の旅籠と異なりました。

ここは当宿の西本陣(平岡本陣)の跡で、かってはここより百m程東に

東本陣(多芸本陣(たきほんじん))もありました。本陣の当主は名主、宿役人などを

兼務し、苗字帯刀(みょうじたいとう)をゆるされていました。 」

その4

に戻る。

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12