PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

我が家の菜園の幸『ソラマメ(空豆、蚕豆)』。

我が家の菜園の幸『イチゴ』。

地元産の海の幸『生シラス』。

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

二の曲輪に続く土橋を渡る。

『ニの曲輪』

「諏訪原城は、本曲輪を扉の鼎にたとえ、扇状に曲輪が広がっているため、江戸時代には

「扇城」と呼ばれることもあった。ニの曲輪は、南北315m、東西約75mの広さを誇る

城内最大規模の曲輪である。平成22年度の調査で、ニの曲輪中馬出との通路が土橋ではなく

通路中央が切れ「木橋」となることを確認した。虎口部分では、城門(間口約2.4m

奥行き約1.5m)の礎石(建物の土台となる石)4ヶ所を、曲輪内の調査では、外堀と

平行する土塁の基底部(幅約20m)と土を突き固めた版築が確認されている。

ニの曲輪を南北に仕切る土塁は、西側に設けられた土塁との接点で幅約1m弱の大人一人が

通れる程度の開口部が検出され、二の曲輪南北間を繋ぐ通路跡と推定される。」

左奥が『本曲輪』右手に行くと『ニの曲輪大手馬出』。

時間の都合上、『本曲輪』には行かずに『ニの曲輪大手馬出』方向へ。

本曲輪に行くには前方の細い土橋を渡るしかないようであった。

本曲輪手前の空堀が見えた。

ニの曲輪から本曲輪(右)方面を見る。

更に進むとこちらからもニの曲輪への通路があったようだ。

ニの曲輪に続く空堀。

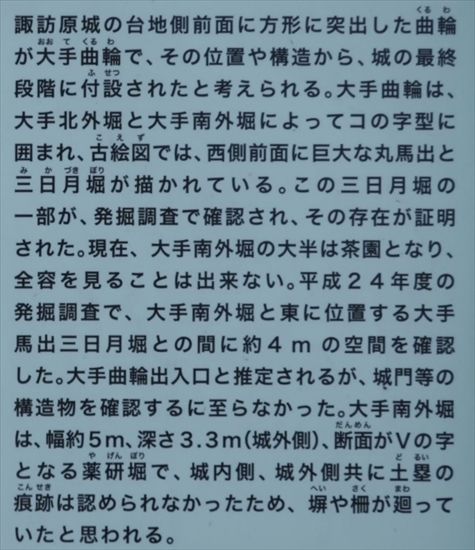

『大手南外堀』。

『説明板』。

『説明文』。

周囲には茶畑が。

『国指定史跡 諏訪原城跡』説明板。

「諏訪原城は、武田勝頼・徳川家康時代の堀、丸馬出が良好な形で現存し、戦国時代史の

過程を理解する上で見逃すことのできない重要な遺跡として国の史跡に指定されています。

当城は、天正元年(1573)、武田勝頼が、東海道沿いの牧ノ原台地上に普請奉行

馬場美濃守信房(信春)、その補佐を武田信豊に命じ築いたと『甲陽軍鑑』等に

記されています。城内に諏訪大明神を祀ったことから、『諏訪原城』の名がついたと

言われています。諏訪原城は、大井川を境として駿河から遠江に入る交通・軍事上で

重要な場所にあり、当時徳川方だった高天神城(静岡県掛川市)攻略のための陣城(

攻めの城)として、攻略後は兵站基地(軍事作戦に必要な物資や人員の移動を支援する城)

としての役割を担いました。天正3年(1575)に、徳川家康によって攻め落とされたのち、

『牧野城(牧野原城)』と改名され、武田方となった高天神城を攻略するための城として

活用されました。牧野城には、今川氏真や松平家忠らが在城し、『家忠日記』には、

堀普請(堀を造る土木工事)や塀普請などの度重なる改修が行われたことが記されています。

天正9年(1581)に、高天神城が落城し、翌年、武田氏が滅亡するとこの城の必要性は

無くなりました。その後、徳川家康が関東に移ったことから、天正18年(1590)頃廃城に

なったと考えられています。」

庚申塔であろうか。

そして最後に3月23日(土)にオープンしたビジターセンターを訪ねた。

木造平屋建て 瓦葺一部鋼板葺で諏訪原城内の杉やヒノキを一部使用していると。

建築面積 113.38㎡ / 床面積 100.14㎡ とのこと。

展示室内では日本の城について、城の変遷、城郭用語、諏訪原城の歴史や構造、

諏訪原城の年表、諏訪原城推定復元図等をパネル展示で紹介 ・発掘調査により出土した陶器や

鉄砲玉等の資料を展示ケース内で展示していた。

『静岡県内の日本100名城と続日本100名城』説明ボード。

続日本100名城に選定された『諏訪原城』が記入されていた。

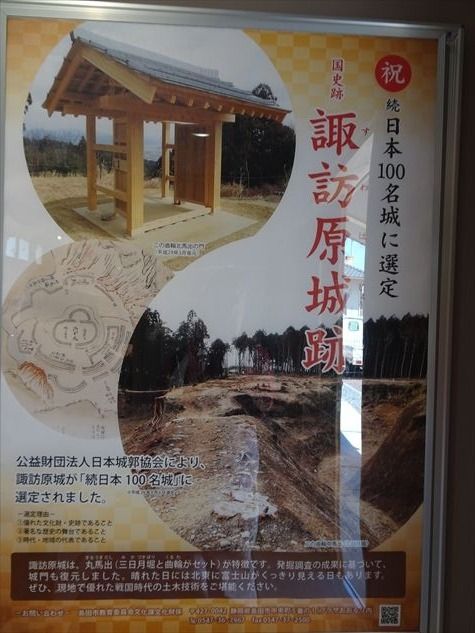

国史跡 諏訪原城跡『祝 続日本100名城に選定』。

『諏訪原城 続日本100名城』のスタンプを頂きました。

『城の変遷』、『城郭用語』、『諏訪原城の歴史』が説明されていた。

『城郭用語』。

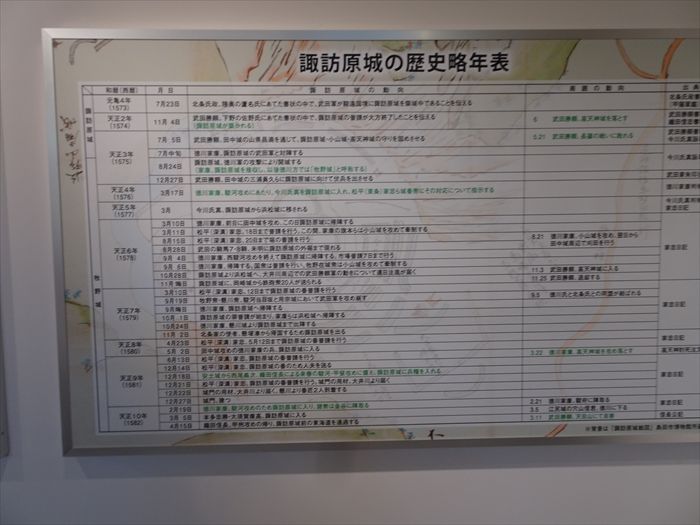

『諏訪原城の歴史略年表』。

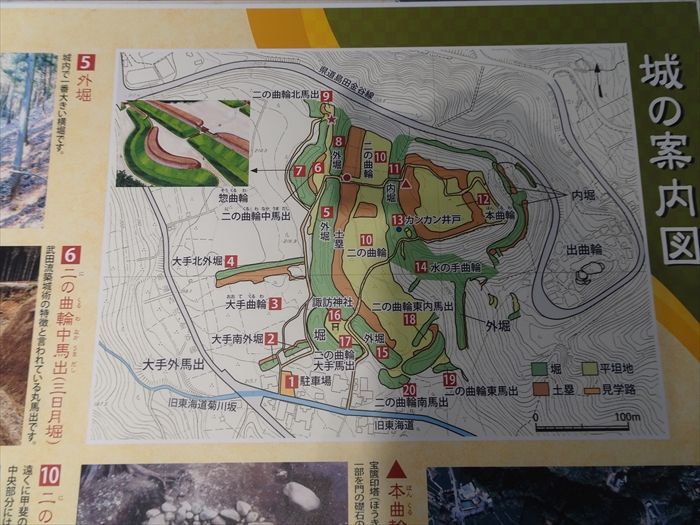

『諏訪原城の案内図』をパンフレットから。

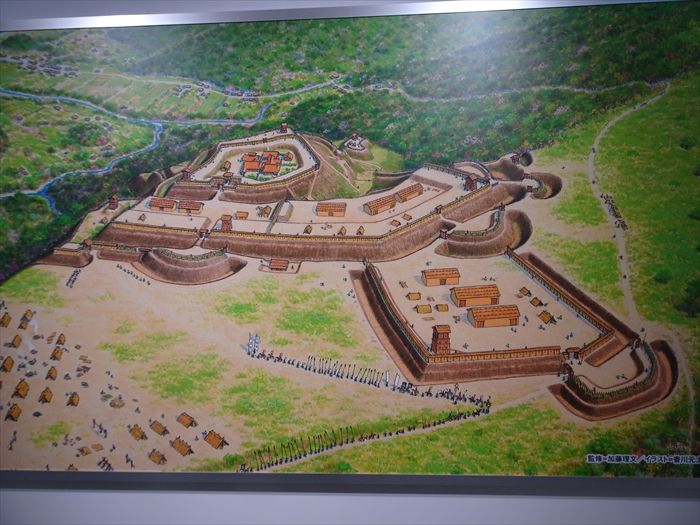

『諏訪原城』を北側上空から見たイラスト図。

広いニの曲輪の周囲には深い外堀や土塁そして土橋があったことがこの図からも確認できた。

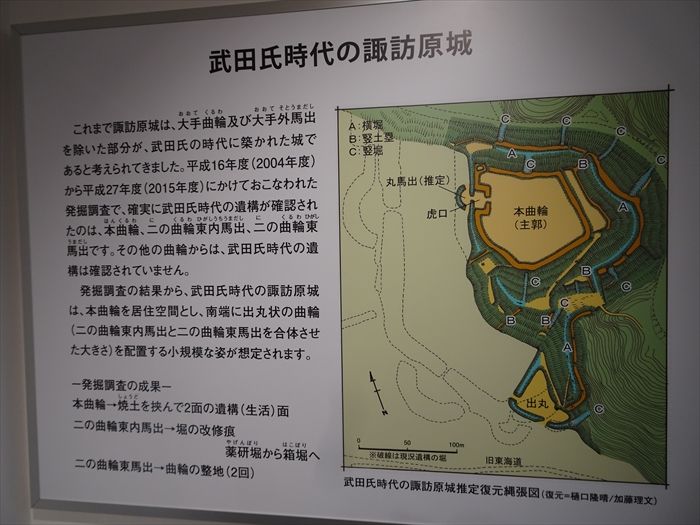

『武田氏時代の諏訪原城』説明ボード。

諏訪原城跡発掘調査出土遺物』。

火縄銃の鉄砲玉や陶磁器の破片が展示されていた。

『諏訪原城』の後にし、県道234号線に出る。

北西を見ると、一面の茶畑の向こうに新東名の栗が岳トンネルの下の、

粟が岳の『茶』の字が見えた。

県道234号線沿いの『珈琲と雑貨の店 こもれび』が道路の向こうに。

『東海道 菊川坂 下り口』。

この先に、再び石畳が始まっていた。

『菊川坂と金谷坂』

「江戸時代、東海道を行き交う旅人たちにとって、金谷の峠越えは粘土質の山道であったため

大変難儀していました。 このため、近郷近在からの助郷役により、石畳を敷いて旅人の難儀を

救ったといわれています。 この故事に因んで、菊川坂と金谷坂を平成の今、再び蘇らせました。

菊川坂は、二十一世紀の幕開けの事業として平成十三年一月二十一日静岡県内の

東海道二十一宿をはじめ、 周辺地元菊川地区や町内からの助郷役の人たち五百名を超える

皆さんの力で道普請に着手。 平成十二年の発掘調査で確認された江戸時代後期の現存する部分を

含め約七百メートルの石畳が完成しました。

金谷坂は、町民一人一石運動により集められた山石七万個をもって、平成三年十一月二十四日

子供たちからお年寄りまで五百名余の町民の力で道普請に着手、 翌年三月に四百メートル余の

石畳が出来上がりました。 江戸時代後期の石畳そして、平成の道普請により出来上がった石畳に、

それぞれ、むかしの旅人への、あるいは平成の助郷役の人たちの思いを馳せながらこの石畳を

踏みしめてみてください。」

裏側は??

そして石畳を再び歩く。

旧東海道菊川坂石畳普請助郷役芳名』

「平成十三年一月二一日、「菊坂助郷伝説」として旧東海道二二宿之助郷並びに大勢之助郷を

以て平成之道普請を相催し候 依って茲に助郷として出投下され候面々之氏名を刻印し、

以て当石畳之復元を後世之伝説と致すべく候、 就いては助郷衆に対し謝意を表すべく

此の芳名板を設置致す者也。」

『菊川坂石畳』

「この菊川坂石畳は、平成十二年の発掘調査により江戸時代後期のものと確認されました。

江戸時代は、様々な仕事が助郷という制度によってなされましたが、この石畳も

近隣十二か村に割り当てられた助郷役の人たちによって敷設されたものです。

この長さは、三百八十間(約六百九十メートル)あったともいわれています。

しかし、現在では昭和三十年代から四十年代にかけての工事により、一部破損された

ところもありますが、 このように長さ百六十一メートル、最大幅四・三メートルを残して

おります。 かつては、江戸と京都を結ぶ主要な街道としてこの石畳も多くの旅人たちで

賑わったと言われ、 往時をしのぶ文化遺産として大切に後世に伝えていかなければなりません。」

急な石畳の坂を上り、近道を。

そして再び坂を下る。

『舗装路横断』

茶畑の中の石畳を下って行くと途中で舗装路を横断する。

ここで下から、旧東海道を京都から歩いていて、この日は掛川から歩いて来たという

男性の方が上がって来た。日本橋まで行き、帰路は中山道で帰りたいとも。

旅友と記念撮影。

石畳を踏みながら菊川坂の急な坂道を下ると、谷底に菊川の集落が見えて来た。

真っ赤に咲いた花桃。

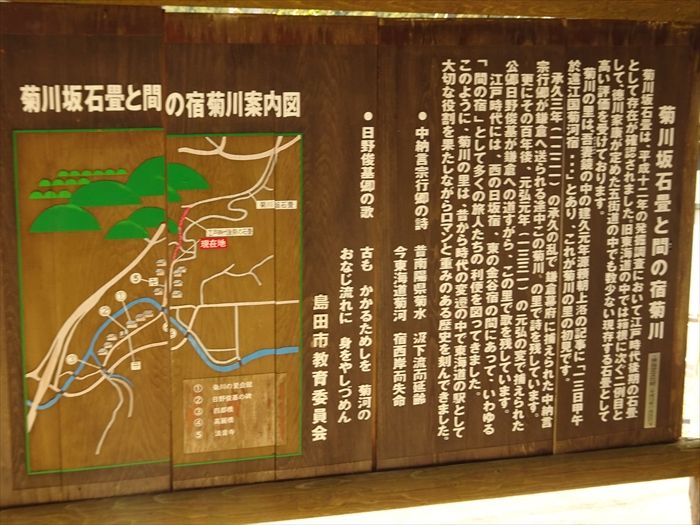

『菊川坂石畳と間の宿菊川』

「菊川坂石畳は平成12年の発掘調査において江戸時代後期の石畳として存在が

確認されました。旧東海道の中では箱根に次ぐ二例目として徳川家康が定めた

五街道の中でも数少ない現存する石畳として高い評価を受けております。

菊川の里は吾妻鏡の中の建久元年源頼朝上洛の記事に「一三日甲午於遠江国菊河宿・・・」

とあり、これが菊川の里の初見です。

承久3年(1221)の承久の乱で鎌倉幕府に捕らえられた中納言宗行卿が鎌倉へ送られる途中

この菊川の里で詩を残しています。

更にその百年後、元弘元年(1331)の元弘の変でとらえられた公卿日野俊基が鎌倉への

道すがら、この里で歌を残しています。

江戸時代には、西の日坂宿・東の金谷宿の間にあって、いわゆる「間の宿」として多くの

旅人たちの利便を図ってきました。

このように、菊川の里は、昔から時代の変遷の中で東海道の駅として大切な役割を

果たしながらロマンと重みのある歴史を刻んできました。」

花桃を振り返って。左の法面の上が石畳。

掛川方面から江戸へ向かう旅人にとっての『東海道菊川坂 上り口』。

菊川坂を下りきった高麗橋の手前、法音寺入口の前あたりに、高さ1mほどの石でできた道標が。

『菊川の辻道標』。場所は金谷町菊川字川向。

これは遠江三十三ヶ所の二十五番所「松島の岩松寺」への道を示す道標で、菊川橋の手前の三

差路を左折(南東)する道が松島方面へと続いていた。

岩松寺は「歩き観音」で有名な寺で、この碑は三十三ヶ所巡りが流行した時代を偲ぶ

旧跡のひとつであるとのこと。

前方に『高麗橋(こうらいはし)』が。

高麗橋は昔は「菊川橋」と呼ばれ、間の宿菊川の東の入口で集落の中を流れる菊川を渡る橋。

『大概帳』には「長十一間、幅二間半、橋枕三本立て六組の土橋」とあると。

後に河川改修によって架け替えられ、高麗橋と名を改めて、現在の橋は二代目のコンクリート橋。

その2 に戻る。

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12