PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

更に旧東海道を西に進み、ここを左に進み関西本線の跨線橋に向かう。

この跨線橋を渡って関宿方面に向かう。

跨線橋上から関西本線、県道565号線を見る。

跨線橋を下って行くと、前方に関バイパスの高架橋が見えた。

左手に『鈴鹿川』を見ながら歩く。道路脇には桜並木が。

ここは『太岡寺畷(たいこうじなわて)』と呼ばれていると。

『太岡寺畷のいわれ』案内板。

「畷(縄手)とは、まっすぐな長い道のことです。

太岡寺畷は、東海道が約2キロにわたって鈴鹿川沿いに築かれた堤の上を通り、東海道の

畷道では随一の長さとされます。 松尾芭蕉の七部集の一つである『ひさご』に、

門弟の野径が「から風の太岡寺縄手吹透し」と詠んでいます。 この太岡寺の場所については

他に説がありますが、亀山においては古くから、この地であるとの認識がありました。

かつては、「わしの想いは太岡寺 他に木(気)が無い松(待つ)ばかり」

(『亀山地方郷土誌』)と謡われたほどの松並木で、 大田南畝(蜀山人)が

享和元年(一八〇一)に江戸から大阪までの旅を記した『改元紀行』にも、

「松の並木両行に立てり此間十八町にて太岡寺縄手といふ」とあります。

なお、太岡寺の地名は、かつてこの地にあった大寺である「六門山四王院太岡寺」に

由来すると伝えられます。」

『太岡寺畷における桜の名所づくり』案内板。

左手に鈴鹿川に架かる橋が、橋の名は『神辺大橋』。

『亀山市立神辺小学校』が右手に。

そして名阪国道、東名阪自動車道の高架の橋脚側面には、三重県の宿場町の

東海道五十三次浮世絵があった。

掲げられていたのは、広重の、桑名宿・四日市・石薬師・庄野・亀山・関・

阪之下(坂下)の浮世絵。

進行方向右手前から。

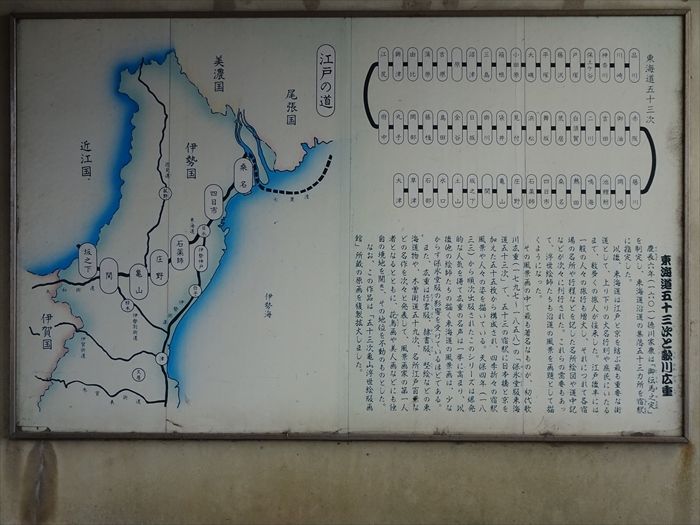

『東海道五十三次と歌川広重』

「慶長六年(一六〇一)徳川家康は「御伝馬之定」を制定し東海道沿道の集落五十三ヵ所を

宿駅に指定した。

数多くの旅人が往来した。江戸後半には一般の人々の旅行も増大し、それにつれて各宿場の

名所や行程などを記した名所絵図や道中記などか次々に刊行された。これらの需要もあって、

浮世絵師たちも治道の風景を画題として描くようになった。

「保永堂版東海道五十三次」で、五十三の宿駅に日本橋と京を加えた五十五枚から構成され、

四季折々の宿駅風景や人々の姿を猫いている。天保四年(一八三三)から頃次出版された

このシリーズは爆発的な人気を得て広重の名声は一挙に高まり。

以後他の絵師たちの描く東海道の風豪画は、少なからず保水堂版の影響を受りているほどである。

名作を次々と発表して、風景画家の第一人者となるとともに、花鳥画や美人画などにも独自の

境地を開き、その地位を不動のものとした。

『歌川広重 東海道五拾三次之内 桑名 七里渡口』。

「宮宿から桑名宿への海上七里の距離を、船で渡ったためこの「七里渡口」の名前がある。

2~3時間の船旅であった。2隻の渡し船がちょうど到着したところであろうか。

画中海に多き突き出た城が桑名城である。」

『『歌川広重 東海道五拾三次之内 四日市 三重川』

「画中右では三重川に架かった何とも粗末な橋を、風に吹き飛ばされないように渡っている姿が

何とも危うい。画中左では旅人が飛ばされた笠をあわてて追いかけているのも、その危うさを

強める。広重の絵では珍しく風の動きを見せた図でもある。

北斎『冨嶽三十六景』の「駿州江尻」との比較も一興。」

「遠景に大きく描かれた山々。そのなだらかな形と色彩が何とも美しい名作。

その山のふもとにあるのが石薬師寺。田圃の畔道をつきあたると石薬師寺の山門がある。

その右手には宿場が広がる。田んぼでは稲刈りが終わっているので、季節は晩秋から初冬で

あろうか。叙情豊かな風景である。」

『歌川広重 東海道五拾三次之内 庄野 白雨』。

「『東海道五拾三次之内』の中で、最も有名な一枚。白雨とは夕立のこと。

画面左から大胆に描かれた勾配のある坂。画中右手の家並みがこの坂の小高さを思わせる。

その坂を必死に登る駕籠かきと転げ堕ちるように駆け下る旅人と農夫。そこに夕立がこの坂と

直角に交差するように降り始める。よく見ると駆け下りる旅人の傘には「竹のうち」

「五十三次」としっかりと宣伝されているのも面白い。

この「庄野」は「蒲原」と並ぶ傑作とされる。「蒲原」が深々と降る雪をテーマにしたのに

季節にも冬と夏の対比がある。この版の摺りもとても良く、雨雲を感じさせる空のぼかし、

雨しぶきに煙る竹林のシルエットの濃淡、白雨の言葉のとおりの夕立の繊細な色合いなど、

いずれをとっても最良の版といえる。」

『歌川広重 東海道五拾三次之内 亀山 雪晴』。

「広重の大胆な構図が光る名作。画面右上から左下に極端なまでに描かれた勾配に画中の

雪の朝、朝焼けに染まり始める空の描写と白と黒のモノトーンで描かれた銀世界の雪景色。

その中にわずかに見える大名行列の色彩が効果的な印象を作り出している。」

『歌川広重 東海道五拾三次之内 関 本陣早立』。

「鈴鹿の関は逢坂の関、不破の関とならんで三関といわれた。参勤交代の大名が宿場で

宿泊するところを本陣という。宿場の有力者の家がその本陣にあてられた。

この図は、その本陣を早朝に出発する様子を描いている。定紋をつけた陣幕が張り巡らされて

いるが、実はこの紋は、広重の実家の田中家の家紋が使われている。

また門の前の足軽が持つ提灯の紋も広重の「ヒロ」をデザインしたもの。

ちょっと不思議な空気の本陣になっている。」

『歌川広重 東海道五拾三次之内 坂之下 筆捨嶺 』。

「画中左の奇抜な形をした山は、岩根山といって奇岩や松、滝など見所の多い山であった。

室町時代に狩野元信がこの山を描こうとして描ききれず筆を捨てたという、いわれから

筆捨山と呼ばれていた。広重は画面に右に茶店と見物にいそしむ旅人を描き、この景勝地の

描写に挑んでいる。遠景に青いシルエットで描かれた山の美しさが、この筆捨山の奇抜さを

ひときわ目立たせている。」

そして『鈴鹿川』と鈴鹿の山々。

上は『東名阪自動車道 上下線(左)と名阪国道の関バイパス連絡道路』の

美しいカーブ。

『東名阪自動車道』の下の小さな橋には『太岡寺畷橋』と刻まれていた。

鈴鹿川沿いを更に進む。

正面に鈴鹿山脈。

農村集落排水処理場。

河口から26kmの『鈴鹿川』。

鈴鹿山脈の景色を楽しみながら進む。

関西本線の『小野踏切』が正面に。

『小野踏切』を渡る。左が『関駅』方面。

単線で電化されていなかった。

『小野川橋東詰』交差点で国道1号線に合流し、ここを左折した。

日本橋から『422.4km』

ここで国道1号線を進むと、右に入る細い道があり、ここが関宿入口なのであった。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12