PR

Keyword Search

Comments

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

『旧東海道を歩く』ブログ 目次

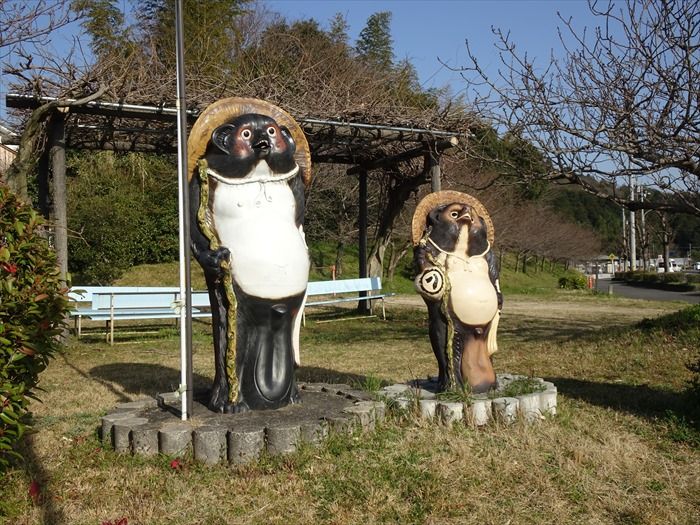

先に進むと左手の県道116号線との合流地点手前の左に小さな公園が。

そして藤棚の下に休憩用ベンチも。

そこには大きな信楽焼の狸が2頭。親子なのであろうか?

携帯している案内書のコピーを見て現在地を確認する旅友。

誰かに似て。それにしてもビッグ!!

更に進むと左側の緑地の中に石碑が。

『六地蔵の一里塚』跡碑。

一里塚碑は道標になっており、『和中散のまち・六地蔵 東へ至石部の宿」』と

刻まれていた。塚の姿はなかったが整備された場所に一里塚碑が立っていた。

反対の面には『間の宿・六地蔵 西へ至目川一里塚』 と。

ここは江戸日本橋から数えて、117里目の一里塚跡である。

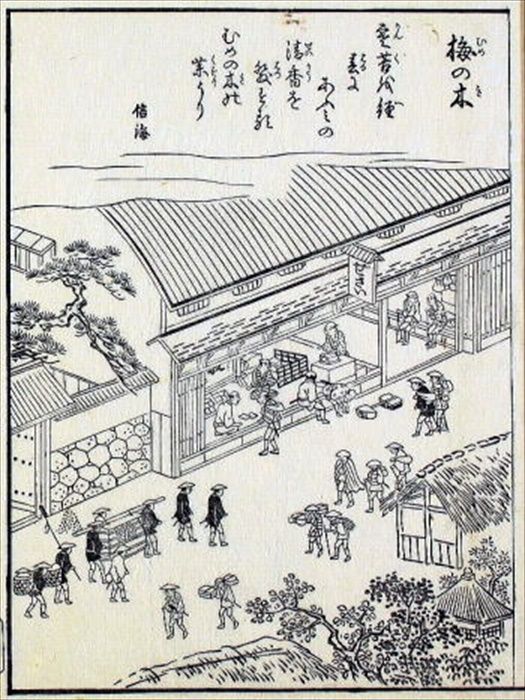

傍らに『東海道名所図絵 「梅の木」 碑』が建っていた。

「江戸時代の東海道沿線のガイドブックに記載されていた六地蔵村の様子。

宿場と宿場の間の休憩所である立場(たてば)がおかれ、梅木(うめのき)立場と称された。

「ぜさい」 を名のる道中薬、腹薬の 「和中散」 を商う店があることで、

京・大坂・江戸にまで知れ渡っていた。」

こちらは伊勢参宮名所図会「梅の木」であるが、同じ様な情景を。

【 http://saigyo.sakura.ne.jp/umenoki.html

】より

江戸時代の、東海道の各種の店が有った家に其の名前と業種を書き込んだ木札が

この村にも。

『六地蔵村 両替商 ◯茶太』

二階には虫籠窓(むしこまど)が。

右手に『天理教栗東分教会』。

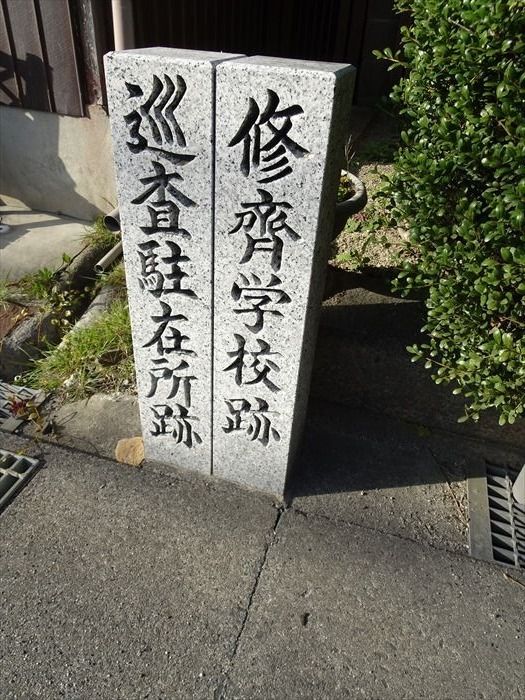

『脩齋学校跡』碑そして『巡査駐在所跡』。

手原に造られた厚進学校は明治8年だったが、こちら六地蔵地区には明治6年に

『修齊学校』が建てられたのだと。

明治24年に簡易梅ノ木小学校となり、明治26年に厚進学校ともう一校の3校が統合されて

現在の「葉山小学校」になったと。

巡査駐在所は、明治14年六地蔵分署として設置、昭和35年まで存続したのだと。

更に旧東海道を進むと、六地蔵会議所を過ぎた左手の路地脇に『地蔵堂』があり、

2体の地蔵尊が祀られていた。

『六地蔵村 綿屋』。

木札『六地蔵村 綿屋』。

畑に植わっている状態は『棉』、そして白い実を摘んだ瞬間から『綿』である事を

先日、仕事支援のやりとりの折り想い出したのであった。

右手に屋根付きの白塀の立派な家が。

白塀の屋根瓦には鳩の像が。

旧東海道は緩やかに右にカーブ。

右手に虫籠窓付きの旧家が現れる。

『高念寺』手前の右手にあった蔵。

左手に『六地蔵村 表具師 古梅堂』

身近な襖や障子に限らず、寺宝、美術品等の表装物は伝統的な京表具技術を身につけた

表具師が手作業で行っている店。

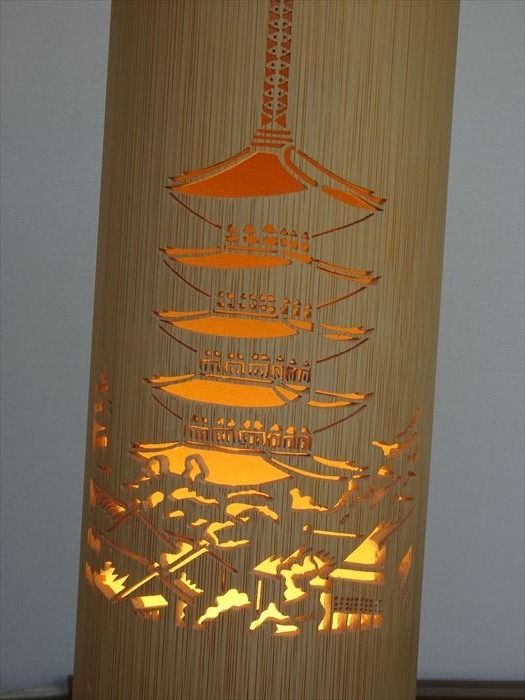

掛け軸。

布袋様のモデルになった中国禅僧の名前は「契此(かいし)」。

七福神の中で、唯一実在する人物のモデルがはっきりされている神様。

布袋様が持っている軍配は、人間の吉凶を占うためのものと。

出会った人のこれからの人生での幸運を占ってあげていたとのこと。

美しく五重塔が切り抜かれて「行灯」の如く。

更に進んで十字路を過ぎると、左手に『真宗大谷派 香雲山 高念寺』があった。

『真宗大谷派 香雲山 高念寺』寺標。

正面に『太鼓門の山門』が。

『地蔵堂』。

『高念寺 本堂』。

『高念寺』の創建年代は不詳であるが、宝徳3年(1451)道順により中興された。

山門は長屋門に二階を乗せたような太鼓門であり、境内には庭園風の植栽の中に

五輪塔などが配されていた。

『親鸞聖人御像』。

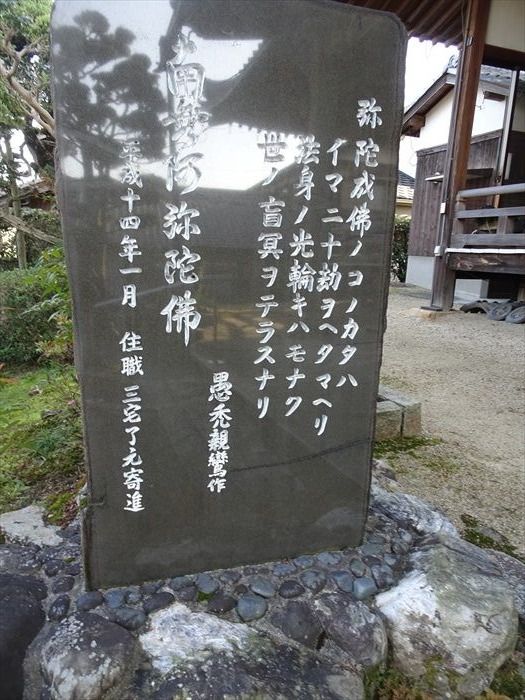

石碑には

『弥陀成佛ノコノカタハ イマ二十劫ヲヘタマヘリ 法身ノ光輪キハモナク

世の盲冥をテラスナリ。』

意味は「阿弥陀如来が法蔵菩薩の昔、一切衆生を救いたいという願いをおこし、永い永い

修行の結果、さとりを開き仏をなられてから、釈尊が説法されたその時までに、すでに十劫と

いう長い時間が経っている。

阿弥陀仏の成仏以来、その仏の御身より放たれる光は、限りなく、十方のいずこをも、

また過去、現在、未来を通して、どこでも、いつでも照らし続け、智慧のない私たちに

信心の智慧を与え続けていてくださるのである。」という『親鸞聖人』の教え。

『太鼓門の山門』の屋根瓦には天女の姿が。

折しも、境内に来られた若い住職が本堂を案内して下さいました。

そしてたわけ者の『たわけ』の語源について住職から学んだのでした。

たわけ者の「たわけ」は、「田分け」と書き、子供の人数で田畑を分けると、孫の代、

ひ孫の代へ受け継がれていくうちに、それぞれの持つ面積は狭くなり、少量の収穫しか入らず

家系が衰退する。

そのような愚かなことを馬鹿にして、「たわけ者」と呼ぶようになった、と住職から。

しかし、帰宅してネットで調べてみると

「しかし、「たわけ」という言葉は、「ばかげたことをする」「ふざける」などを意味する動詞

「戯く(たわく)」の連用形が名詞となった言葉であるため、「田分け」の説は「戯け」と

「田分け」を洒落た俗説で、「戯け者」が正しい語源である」説が有力と。

「へー、なるほど!!」とその時は思いましたが・・・。

そしてペットボトルのお茶・「 綾鷹

」👈リンク も頂きました。これぞ『一期一会』。

そして旧東海道は旧小野村に入って行った。

『小野村 五葉の松』。

こちらのお宅の中に『五葉松』あるようです。『五葉松』は、普通の松の葉に比べ、

極端に松葉の長さが短いのが特徴。

盆栽に仕立てることが多いが、放置すれば10m以上に育つのだ。

我が家の庭の五葉松の芽摘みもしなければと!!

木札『小野村 五葉の松』。

その『五葉松』が屋号になっていたのだろう。

旧手原村に入ると、右手に『真宗大谷派 小野山 光圓寺』があった。

ここまで見てきた浄玖寺・福正寺・高念寺と同様、街道から細い参道の先に山門があった。

常夜燈の建つ参道の先に『光圓寺 山門』。

『光圓寺 本堂』。

『光圓寺』は、明応2年(1493)幸円の開基であり、本尊は阿弥陀如来である。

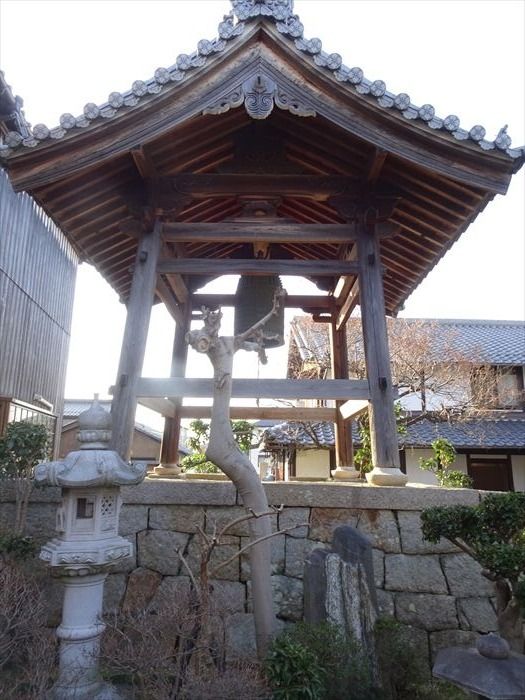

『鐘楼』。

本堂に掛かる太鼓と梵鐘。

・・・ もどる

・・・

・・・ つづく

・・・

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.14

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.13

-

藤澤浮世絵館・「御上洛東海道と幕末の浮… 2020.08.12