PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

東海道まち歩き (2)…

New!

オジン0523さん

岡山駅構内と山陽本… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

【100円ショップのピ… Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

岡山駅構内と山陽本…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん【100円ショップのピ… Gママさん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 藤沢歴史散歩

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】

この日は6月9日、「旧東海道を歩く」のブログアップも完了し、新型コロナの影響で

外出もままならなかったが、6月に入りやや落ち着きを取り戻したので、我が街・藤沢市の

「 藤沢市文化財ハイキングコース 」👈リンク の内、唯一?未だ本格的に訪ねることがなく

残されていた場所へのマスク付きの散策に向かったのであった。

自宅近くから早朝のバスを利用して、遊行寺前で下車し「藤沢橋」がこの日のスタート地点。

藤沢橋交差点手前には、「藤沢橋自動車排出ガス測定局」があった。この建物は一見すると、

なまこ壁があり藤沢宿に関する施設の様に思うのだが関係なく、景観への配慮でこの様な

「旧東海道・藤沢宿

旧東海道 藤沢宿 遊行寺橋(旧大鋸橋)・高札場跡

江戸 からの東海道を 進むと、東海道第六の宿、藤沢宿 内の遊行寺 橋(旧大鋸橋 ) で

境川 (片瀬川 )を越えてから高座郡に入ります。橋を渡って、右手が大 久保町。

橋のたもとに高札場 があり、公定運賃 の定め、キリシタン禁制 など、 徳川幕府 の重要法令が

掲示されていました。左手(南側)には「江の島 一ノ島 居」が建てられていました。

江の島弁財天の川の鳥居 で、東海道と別れて居をくぐれば、 「江の島道 」です。」

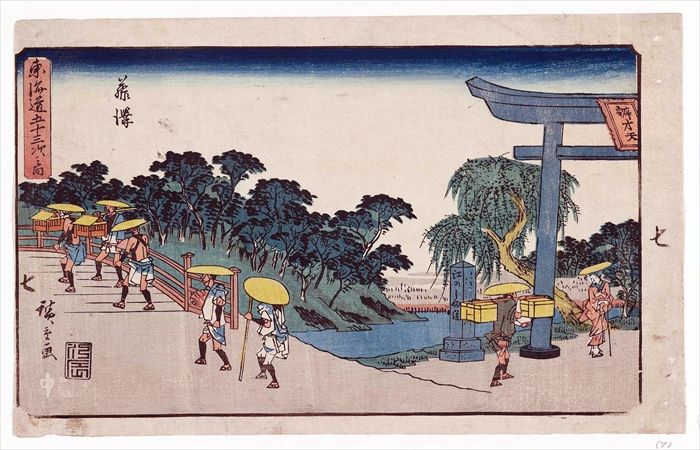

初代歌川広重「東海道五拾三次 藤沢(狂歌入東海道)」

「うちかすむ 色のゆかりの ふち沢や 雲居をさして 登る春かな」

「東海道五十三次 藤澤宿」(隷書東海道)

夜の藤沢宿の場面が描かれています。画面右側にある鳥居が江の島道の入口である

客引きなど、様々な人々の様子が描かれ、当時のにぎわいが感じられます。

藤沢宿の夜の風景で、右側にある鳥居が江の島一ノ鳥居(江の島道入口)、左手にあるのが

大鋸橋(現遊行寺橋)です。宿場に着いた人々と客引きをする宿の人々の様子が描かれ、

にぎわいが感じられます。

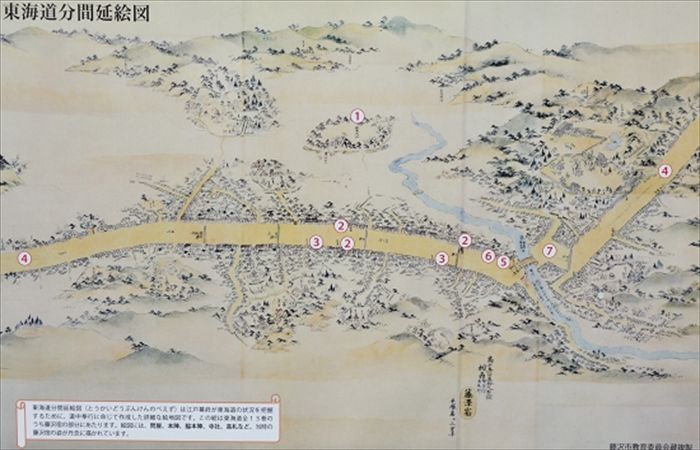

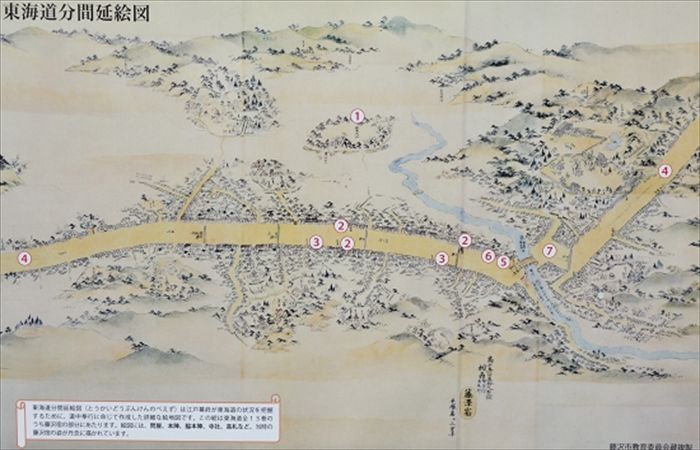

「東海道藤沢宿成り立ち・しくみ」案内板。

作成した詳細な絵地図。この絵は東海道の13巻のうち藤沢宿の部分にあたります。

絵図には、問屋、本陣、脇本陣、寺社、高札など、当時の藤沢宿の姿が丹念に描かれています。

藤沢宿

藤沢宿は慶長6年(1601年)東海道の宿場となり、後に戸塚宿、川崎宿が追加され

五十三次の第6番目の宿場となりました。天保14年(1843年)の記録では、宿場の

人数4089人、家数919軒でした。大山道や江の島道が分かれる観光地としての賑わいに加え、

周辺農村からの物資の集積地として繁盛しました。

宿場の機能がなくなったあとも、明治時代から昭和初期にかけては、交通の要所として地の利を

生かした問屋業などで栄え、その面影を残す土蔵や町屋がわずかに残っています。

①藤沢御殿

藤沢御殿は、藤沢宿が整備される前の慶長元年(1596年) 、東海道を利用する際の

休憩・宿泊施設として徳川家康が築いたと推定されます。記録によれば将軍の御殿利用は

寛永11年(1634年)の三代将軍家光の利用が最後のようです。

②本陣と脇本陣

江戸幕府は、街道を往来する幕府の役人や大名、公家などの専用宿舎として各宿場に本陣を

指定しました。藤沢宿では堀内本陣と蒔田本陣がありましたが、堀内本陣は延元22年

(1745年)火災のため役を返上し、その後は蒔田本陣1軒となりました。

脇本陣は本陣の補助的な施設で、享和3年(1803年)時点で大久保町と坂戸町に

1軒ずつありましたが、のちに坂戸の脇本陣は廃業し、大久保町の脇本陣も別の家が勤めるなど

特定の家に限定されていなかったようです。

③問屋場

職場の役割として休泊と並んで重要なのが人馬継ぎ立て、すなわち運輸の機能でした。

問屋場後は人馬の継ぎ立てを行うための役所です。藤沢宿では、大久保町と坂戸町に

各々1か所ありました。

④見附

見附は土居ともいい、宿場の玄関口となる施設で、道の両側に石垣が築かれていました。

通常、江戸方と京方の両方にあり、見附から見附けまでが宿場の範囲で、藤沢宿の長さは

約2190mでした。

⑤高札場

高札場は幕府の法令などを掲示する場所で、往来の激しいところや地域の中心部に置かれます。

藤沢宿では大鋸橋(現遊行寺橋)の際に設けられていました。屋根付きで高さ約3.6m、

横幅5.4m 、縦幅1.8mの規模でした。

⑥旅籠屋

一般の武士や庶民は旅籠屋に泊まりました。藤沢宿の旅籠は享和13年(1803年)には

49軒、天保14年(1843年)には45軒あったという記録があります。

⑦枡形

宿場の両端の街道をクランク状に曲げた場所を枡形といいます。藤沢宿では遊行寺の脇から

大鋸橋(現遊行寺橋)に至るクランクが見られますが、これは、軍事防衛上の必要から意図的に

設けられたものです。

東海道分間延絵図。

「旧東海道・藤沢宿」

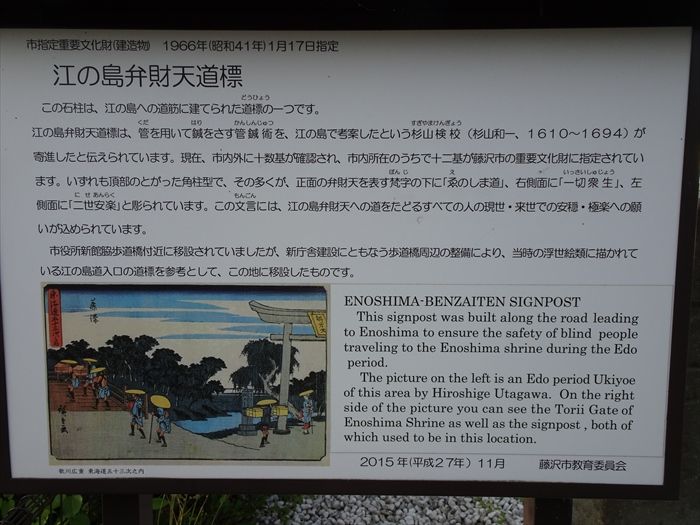

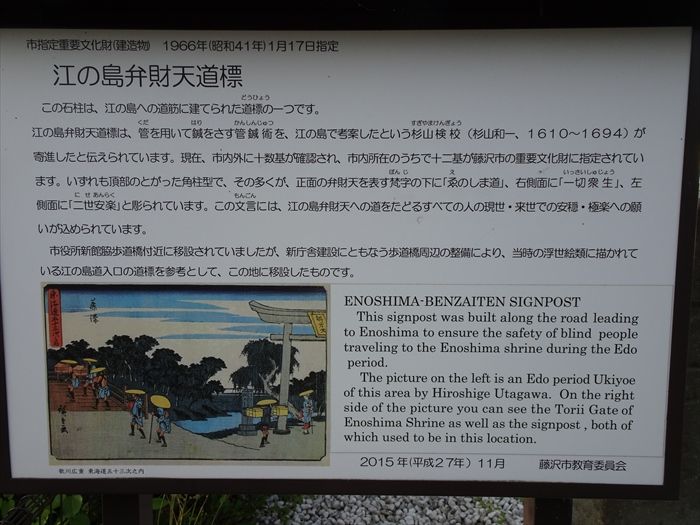

「江ノ島弁財天 道標」。

「江の島弁財天道標

この石柱は、江の島への道筋に建てたれた道標(どうひょう)の一つです。

江の島弁財天道標は、管(くだ)を用いて鍼(はり)をさす管鍼術(かんしんじゅつ)を、

江の島で考案したという杉山検校(すぎやまけんぎょう 杉山和一、1610~1694)が

寄進したと伝えられています、現在、市内外に十数基が確認され、市内所在の十二基が藤沢市の

重要文化財に指定されています。いずれも頂部のとがった角柱形で、その多くが、正面の

弁才天を表す梵字(ぼんじ)の下に「ゑ(え)のしま道」、右側面に「一切衆生

(いっさいしゅうじょう)」、左側面に「二世安楽(にせあんらく)」と彫られています。

この文言(もんごん)は、江の島弁才天への道をたどるすべての人の現世・来世での安穏・

極楽への願いが込められています。

市役所新館脇歩道橋付近に移設されていましたが、新庁舎建設にともなう遊歩道の整備により

当時の浮世絵類に描かれている江の島道入口の道標を参考として、この地に移設したものです。」

「二世安楽」の文字が。

正面の弁才天を表す梵字(ぼんじ)の下に「ゑ(え)のしま道」、

右側面に「一切衆生(いっさいしゅうじょう)」の文字が。

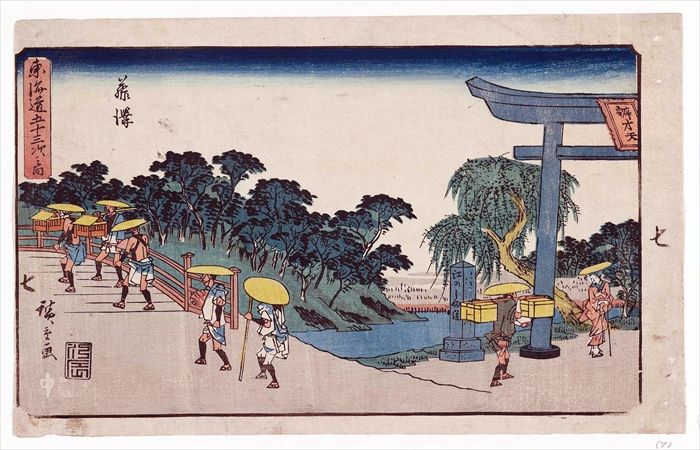

広重 東海道五十三次之内 藤沢(行書東海道)。

「画面右に江の島一ノ鳥居、左に大鋸橋(現遊行寺橋)を描いています。

大鋸橋を通っているのは東海道で、この鳥居が東海道から江の島道への入口になっています。

橋の上の人物が担いでいるは御神酒枠(おみきわく・大山から水や酒を持ち帰るためのもの)で、

一行が大山詣の帰りであることが分かります。」

「藤沢橋 交差点」。

横浜方面を見る。

こちらは茅ヶ崎方面の藤沢橋への下り坂。

そして、藤沢橋から江の島方面に向かう国道467号線入口右にあったのが

「金砂山観世音(きんささんかんのんどう)」。

「金砂山観世音」寺標。

「鼻黒稲荷大明神」社号標。

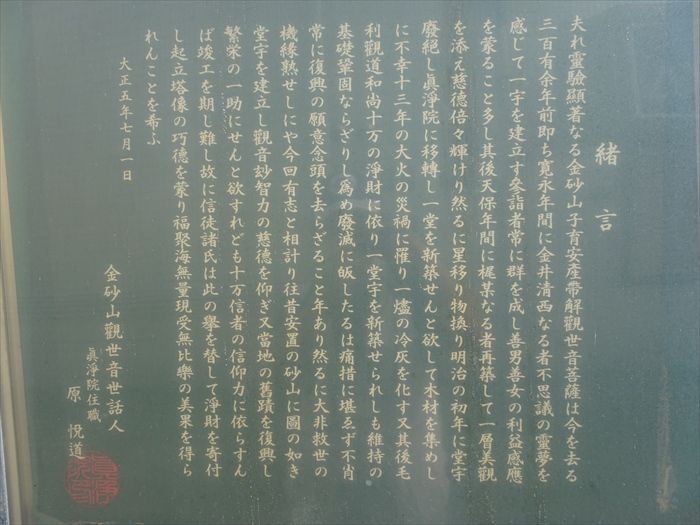

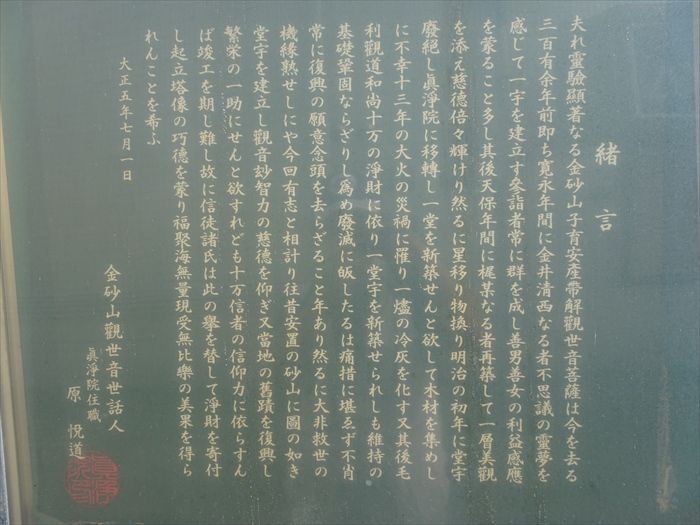

「緒言

夫れ靈驗顕著なる金砂山子育安產帶解觀世音菩薩は今を去る三百有余年前即ち寛永年間に

金井清西なる者不思議の靈夢を感じて一宇を建立す參詣者常に群を成し善男善女の利盆

感應を蒙ること多し其後天保年間に梶某なる者再築して一層美觀を添え慈德倍々輝けり

然るに星移り物換り明治の初年に堂宇廢絕し真浄院に移轉し一堂を新築せんと欲して

木材を集めしに不幸十三年の大火の災禍に罹り一燈の冷灰を化す又其後毛利觀道和尚

十万の浄財に依り一堂宇を新築せられしも維持の基礎鞏固ならざりし高め綾滅に破したるは

痛措に堪るず不肖常に復興の願意念頭を去らざること年あり然るに大非救世の機綠

熟せしにや今回有志と相計り往昔安置の砂山に圖の如き堂宇を建立し觀音妙智力の慈德を

仰ぎ又當地の舊蹟を復興し繁栄の一助にせんと欲すれども十方信者の信仰カに依らすんば

竣工を期し難し故に信徒諸氏は此の車を替して浄財を寄付し起立塔像の巧德を蒙り

福聚海無量現受無比樂の美果を得られんことを希ふ

大正五年七月一日 金砂山觀世音」

階段下から観音堂を見る。

「観音堂」

本堂の左隣に朱に塗られた「鼻黒稲荷大明神」が。

実は、性病の一つ梅毒患者が治癒を目的にお参りする神社でもあったのだと。

江戸時代、藤沢宿には娼妓が多数いたのだ。鼻黒とは、鼻先が膿んで真っ黒になり、

その後「落ちて」無くなるとのこと。

藩も厳しく取り締まりをしたそうですが、あまり効果がなかったと。

境内にある「嗚呼九月一日」碑。

・大正12年9月1日に大地震があり、震源の数里四方は被害が甚大であった、

・藤沢地方もその範囲内にあり、堂宇・人家は倒壊し百余名が死亡した、

・その時から七年目に当たり、藤沢町民の有志が相談して慰霊祭を行い、併せてこの慰霊碑を

建立したことなど。

この石碑の左側には金砂山安産子育観世音の石碑もあった。

そして「藤澤橋」を渡る。

下を流れるのは「境川」。赤い橋が「遊行寺橋」。

江戸時代に大名行列が渡ったといわれる橋で、旧東海道が境川を渡るところに架けられていた。

擬宝珠のついた赤い欄干のこの橋は、時宗総本山遊行寺の門前の橋である。

現在の橋は、昭和35年に造られたPC桁橋である。

「境川」石灯籠。

境川というのは、かつて武蔵と相模の境ということ。

こちらは「境川」の下流方向。

滝川という小さな川が左手から合流。

「藤澤橋」を渡り、最初の路地を右に入る。

境川に合流する滝川に架かる舟玉橋を渡る。

大鋸(だいぎり)2丁目の住宅街を進む。

右手にあったのが「船玉神社(ふなたまじんじゃ)」。

「船玉神社

日本武尊の奥方、女神である。船玉とは船霊のことで、船中に守護神として祭る神である。

日本武尊が走水(横須賀)から房総に渡ったとき、荒れ狂う海に身を投じて日本武尊を

助けたという故事から船の航行安全を守る神として崇められるようになったと。

神社前の道は鎌倉街道で腰越又は深沢を通って鎌倉へ入ったようです。

昔は江の島からこの付近まで舟が出入りしたと言われ、鎌倉三代将軍の源実朝が舟を造らせた

材木を切り出した所と伝えられています

ここは大鋸(だいぎり)と言う地名ですが、「大鋸(おおが)ひき」と言う職人たちが住んで

船大工や玉縄城の御用などをしていたと言われています

藤稲荷大明神(ふじいなりだいみょうじん)

この道10メートル先を右折階段を登り山の上にあります。藤稲荷は大鋸の御幣山(おんべやま)

の西のはずれにある。藤沢宿最古の稲荷だそうです。」

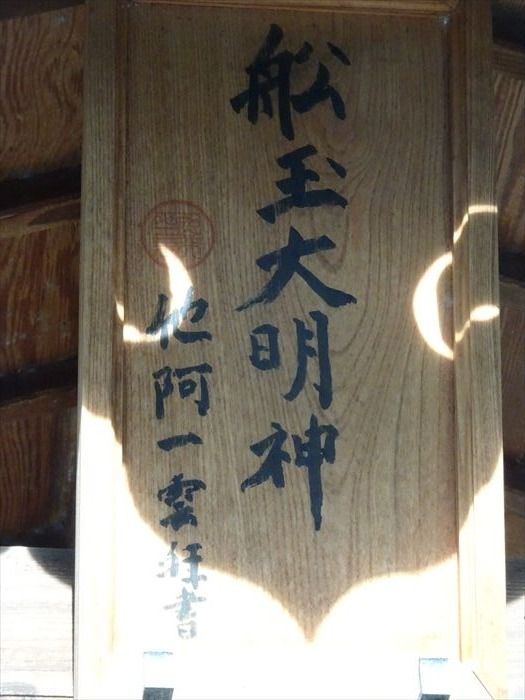

船玉神社「本堂」。

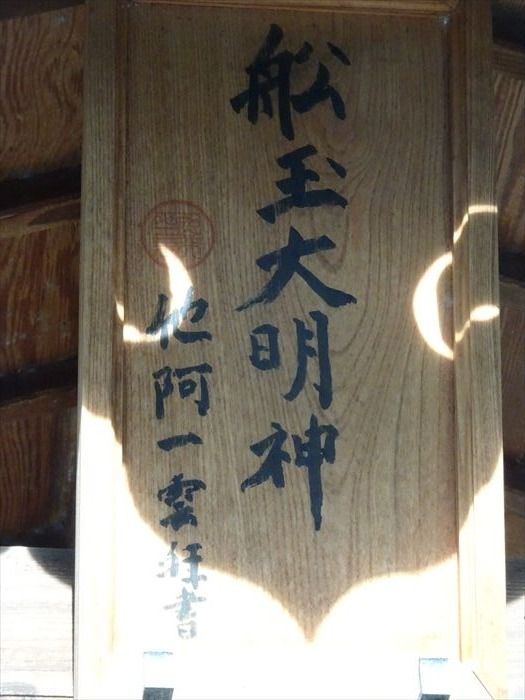

扁額「船玉大明神」。

「内陣」。

境内には小さな社もあった。

その横に二宮金次郎像も。

船玉神社改築記念碑。

この石碑は??

「船玉のみ社まえへ・・・もみぢうえる はやかんれきをむかえんと言われての心

あらしふくよの中ますます そだて大木へ」

・・・ つづく ・・・

この日は6月9日、「旧東海道を歩く」のブログアップも完了し、新型コロナの影響で

外出もままならなかったが、6月に入りやや落ち着きを取り戻したので、我が街・藤沢市の

「 藤沢市文化財ハイキングコース 」👈リンク の内、唯一?未だ本格的に訪ねることがなく

残されていた場所へのマスク付きの散策に向かったのであった。

自宅近くから早朝のバスを利用して、遊行寺前で下車し「藤沢橋」がこの日のスタート地点。

藤沢橋交差点手前には、「藤沢橋自動車排出ガス測定局」があった。この建物は一見すると、

なまこ壁があり藤沢宿に関する施設の様に思うのだが関係なく、景観への配慮でこの様な

「旧東海道・藤沢宿

旧東海道 藤沢宿 遊行寺橋(旧大鋸橋)・高札場跡

江戸 からの東海道を 進むと、東海道第六の宿、藤沢宿 内の遊行寺 橋(旧大鋸橋 ) で

境川 (片瀬川 )を越えてから高座郡に入ります。橋を渡って、右手が大 久保町。

橋のたもとに高札場 があり、公定運賃 の定め、キリシタン禁制 など、 徳川幕府 の重要法令が

掲示されていました。左手(南側)には「江の島 一ノ島 居」が建てられていました。

江の島弁財天の川の鳥居 で、東海道と別れて居をくぐれば、 「江の島道 」です。」

初代歌川広重「東海道五拾三次 藤沢(狂歌入東海道)」

「うちかすむ 色のゆかりの ふち沢や 雲居をさして 登る春かな」

「東海道五十三次 藤澤宿」(隷書東海道)

夜の藤沢宿の場面が描かれています。画面右側にある鳥居が江の島道の入口である

客引きなど、様々な人々の様子が描かれ、当時のにぎわいが感じられます。

藤沢宿の夜の風景で、右側にある鳥居が江の島一ノ鳥居(江の島道入口)、左手にあるのが

大鋸橋(現遊行寺橋)です。宿場に着いた人々と客引きをする宿の人々の様子が描かれ、

にぎわいが感じられます。

「東海道藤沢宿成り立ち・しくみ」案内板。

作成した詳細な絵地図。この絵は東海道の13巻のうち藤沢宿の部分にあたります。

絵図には、問屋、本陣、脇本陣、寺社、高札など、当時の藤沢宿の姿が丹念に描かれています。

藤沢宿

藤沢宿は慶長6年(1601年)東海道の宿場となり、後に戸塚宿、川崎宿が追加され

五十三次の第6番目の宿場となりました。天保14年(1843年)の記録では、宿場の

人数4089人、家数919軒でした。大山道や江の島道が分かれる観光地としての賑わいに加え、

周辺農村からの物資の集積地として繁盛しました。

宿場の機能がなくなったあとも、明治時代から昭和初期にかけては、交通の要所として地の利を

生かした問屋業などで栄え、その面影を残す土蔵や町屋がわずかに残っています。

①藤沢御殿

藤沢御殿は、藤沢宿が整備される前の慶長元年(1596年) 、東海道を利用する際の

休憩・宿泊施設として徳川家康が築いたと推定されます。記録によれば将軍の御殿利用は

寛永11年(1634年)の三代将軍家光の利用が最後のようです。

②本陣と脇本陣

江戸幕府は、街道を往来する幕府の役人や大名、公家などの専用宿舎として各宿場に本陣を

指定しました。藤沢宿では堀内本陣と蒔田本陣がありましたが、堀内本陣は延元22年

(1745年)火災のため役を返上し、その後は蒔田本陣1軒となりました。

脇本陣は本陣の補助的な施設で、享和3年(1803年)時点で大久保町と坂戸町に

1軒ずつありましたが、のちに坂戸の脇本陣は廃業し、大久保町の脇本陣も別の家が勤めるなど

特定の家に限定されていなかったようです。

③問屋場

職場の役割として休泊と並んで重要なのが人馬継ぎ立て、すなわち運輸の機能でした。

問屋場後は人馬の継ぎ立てを行うための役所です。藤沢宿では、大久保町と坂戸町に

各々1か所ありました。

④見附

見附は土居ともいい、宿場の玄関口となる施設で、道の両側に石垣が築かれていました。

通常、江戸方と京方の両方にあり、見附から見附けまでが宿場の範囲で、藤沢宿の長さは

約2190mでした。

⑤高札場

高札場は幕府の法令などを掲示する場所で、往来の激しいところや地域の中心部に置かれます。

藤沢宿では大鋸橋(現遊行寺橋)の際に設けられていました。屋根付きで高さ約3.6m、

横幅5.4m 、縦幅1.8mの規模でした。

⑥旅籠屋

一般の武士や庶民は旅籠屋に泊まりました。藤沢宿の旅籠は享和13年(1803年)には

49軒、天保14年(1843年)には45軒あったという記録があります。

⑦枡形

宿場の両端の街道をクランク状に曲げた場所を枡形といいます。藤沢宿では遊行寺の脇から

大鋸橋(現遊行寺橋)に至るクランクが見られますが、これは、軍事防衛上の必要から意図的に

設けられたものです。

東海道分間延絵図。

「旧東海道・藤沢宿」

「江ノ島弁財天 道標」。

「江の島弁財天道標

この石柱は、江の島への道筋に建てたれた道標(どうひょう)の一つです。

江の島弁財天道標は、管(くだ)を用いて鍼(はり)をさす管鍼術(かんしんじゅつ)を、

江の島で考案したという杉山検校(すぎやまけんぎょう 杉山和一、1610~1694)が

寄進したと伝えられています、現在、市内外に十数基が確認され、市内所在の十二基が藤沢市の

重要文化財に指定されています。いずれも頂部のとがった角柱形で、その多くが、正面の

弁才天を表す梵字(ぼんじ)の下に「ゑ(え)のしま道」、右側面に「一切衆生

(いっさいしゅうじょう)」、左側面に「二世安楽(にせあんらく)」と彫られています。

この文言(もんごん)は、江の島弁才天への道をたどるすべての人の現世・来世での安穏・

極楽への願いが込められています。

市役所新館脇歩道橋付近に移設されていましたが、新庁舎建設にともなう遊歩道の整備により

当時の浮世絵類に描かれている江の島道入口の道標を参考として、この地に移設したものです。」

「二世安楽」の文字が。

正面の弁才天を表す梵字(ぼんじ)の下に「ゑ(え)のしま道」、

右側面に「一切衆生(いっさいしゅうじょう)」の文字が。

広重 東海道五十三次之内 藤沢(行書東海道)。

「画面右に江の島一ノ鳥居、左に大鋸橋(現遊行寺橋)を描いています。

大鋸橋を通っているのは東海道で、この鳥居が東海道から江の島道への入口になっています。

橋の上の人物が担いでいるは御神酒枠(おみきわく・大山から水や酒を持ち帰るためのもの)で、

一行が大山詣の帰りであることが分かります。」

「藤沢橋 交差点」。

横浜方面を見る。

こちらは茅ヶ崎方面の藤沢橋への下り坂。

そして、藤沢橋から江の島方面に向かう国道467号線入口右にあったのが

「金砂山観世音(きんささんかんのんどう)」。

「金砂山観世音」寺標。

「鼻黒稲荷大明神」社号標。

「緒言

夫れ靈驗顕著なる金砂山子育安產帶解觀世音菩薩は今を去る三百有余年前即ち寛永年間に

金井清西なる者不思議の靈夢を感じて一宇を建立す參詣者常に群を成し善男善女の利盆

感應を蒙ること多し其後天保年間に梶某なる者再築して一層美觀を添え慈德倍々輝けり

然るに星移り物換り明治の初年に堂宇廢絕し真浄院に移轉し一堂を新築せんと欲して

木材を集めしに不幸十三年の大火の災禍に罹り一燈の冷灰を化す又其後毛利觀道和尚

十万の浄財に依り一堂宇を新築せられしも維持の基礎鞏固ならざりし高め綾滅に破したるは

痛措に堪るず不肖常に復興の願意念頭を去らざること年あり然るに大非救世の機綠

熟せしにや今回有志と相計り往昔安置の砂山に圖の如き堂宇を建立し觀音妙智力の慈德を

仰ぎ又當地の舊蹟を復興し繁栄の一助にせんと欲すれども十方信者の信仰カに依らすんば

竣工を期し難し故に信徒諸氏は此の車を替して浄財を寄付し起立塔像の巧德を蒙り

福聚海無量現受無比樂の美果を得られんことを希ふ

大正五年七月一日 金砂山觀世音」

階段下から観音堂を見る。

「観音堂」

本堂の左隣に朱に塗られた「鼻黒稲荷大明神」が。

実は、性病の一つ梅毒患者が治癒を目的にお参りする神社でもあったのだと。

江戸時代、藤沢宿には娼妓が多数いたのだ。鼻黒とは、鼻先が膿んで真っ黒になり、

その後「落ちて」無くなるとのこと。

藩も厳しく取り締まりをしたそうですが、あまり効果がなかったと。

境内にある「嗚呼九月一日」碑。

「大正拾弐年九月壹日関東之地大震震源袮在千丹那山震

幅方數十里斫地倒家減財損人其被害甚大喩之無物就中

禍殃之大為帝都及金港不啻年土火其地域以揺減巨億之

物貸殉難之生靈至算十數寓惨鼻之状豈忍説乎哉我藤澤

之地亦在其圏中於震動最尤巍然藤澤山堂宇殆倒壊市

街家屋亦大半没其姿一望凄然如臨荒墟特損生命者壹百

餘名為天地暗澹鬼哭啾々日光有如無回想富時則肌膚

生票戰慄不能語嗚呼逝者難追天譴易遣震災以來早既閲

七星霜何人對殉難者無一片弔慰之念ロ是乎藤澤町民有

志膂謀設一大法筵併建之供養碑以欲教後毘長追憶富時有

所自警其擧洵美也矣予聞之賛称不措乃不吝筆勞茲録其

梗概以使成其志云爾銘日

一大地異揺坤軸來物貲成喪世夢始開

獨憐老幼無辜殉災乃壮賛唄薦登靈臺

昭和四年九月壹日

藤澤山主大僧正他阿尊光」

石碑背面上部の碑文は上記の如く漢文ですが、次のような内容が読み取れるのだと・大正12年9月1日に大地震があり、震源の数里四方は被害が甚大であった、

・藤沢地方もその範囲内にあり、堂宇・人家は倒壊し百余名が死亡した、

・その時から七年目に当たり、藤沢町民の有志が相談して慰霊祭を行い、併せてこの慰霊碑を

建立したことなど。

この石碑の左側には金砂山安産子育観世音の石碑もあった。

そして「藤澤橋」を渡る。

下を流れるのは「境川」。赤い橋が「遊行寺橋」。

江戸時代に大名行列が渡ったといわれる橋で、旧東海道が境川を渡るところに架けられていた。

擬宝珠のついた赤い欄干のこの橋は、時宗総本山遊行寺の門前の橋である。

現在の橋は、昭和35年に造られたPC桁橋である。

「境川」石灯籠。

境川というのは、かつて武蔵と相模の境ということ。

こちらは「境川」の下流方向。

滝川という小さな川が左手から合流。

「藤澤橋」を渡り、最初の路地を右に入る。

境川に合流する滝川に架かる舟玉橋を渡る。

大鋸(だいぎり)2丁目の住宅街を進む。

右手にあったのが「船玉神社(ふなたまじんじゃ)」。

「船玉神社

日本武尊の奥方、女神である。船玉とは船霊のことで、船中に守護神として祭る神である。

日本武尊が走水(横須賀)から房総に渡ったとき、荒れ狂う海に身を投じて日本武尊を

助けたという故事から船の航行安全を守る神として崇められるようになったと。

神社前の道は鎌倉街道で腰越又は深沢を通って鎌倉へ入ったようです。

昔は江の島からこの付近まで舟が出入りしたと言われ、鎌倉三代将軍の源実朝が舟を造らせた

材木を切り出した所と伝えられています

ここは大鋸(だいぎり)と言う地名ですが、「大鋸(おおが)ひき」と言う職人たちが住んで

船大工や玉縄城の御用などをしていたと言われています

藤稲荷大明神(ふじいなりだいみょうじん)

この道10メートル先を右折階段を登り山の上にあります。藤稲荷は大鋸の御幣山(おんべやま)

の西のはずれにある。藤沢宿最古の稲荷だそうです。」

船玉神社「本堂」。

扁額「船玉大明神」。

「内陣」。

境内には小さな社もあった。

その横に二宮金次郎像も。

船玉神社改築記念碑。

この石碑は??

「船玉のみ社まえへ・・・もみぢうえる はやかんれきをむかえんと言われての心

あらしふくよの中ますます そだて大木へ」

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[藤沢歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.09

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.08

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.