PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【道路に散らばった… New!

Gママさん

New!

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

【道路に散らばった…

New!

Gママさん

New!

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 藤沢歴史散歩

【藤沢歴史散歩 ブログ リスト】

右手にJR大船工場(正式には「JR東日本 鎌倉総合車両センター」)の広大な跡地。

この広大な敷地には、昭和18(1943)年に「大日本帝国海軍 横須賀海軍工廠 田浦造兵部

深沢分工場」(以下「海軍工廠 深沢分工場」と略す)が設置され、魚雷等が造られていたようだ。

終戦後に日本国有鉄道の土地となり、昭和20(1945)年12月1日に「日本国有鉄道(国鉄)

大井工機部 大船分工場」として発足。昭和25(1950)年 に「国鉄 大船工場」、

昭和62(1987)年には「JR東日本 大船工場」、平成12(2000)年には「JR東日本

鎌倉総合車両所」、平成16(2004)年 には「JR東日本 鎌倉総合車両センター」と

名称を変更しているのだと。

「NEMS cafe」案内板が巨大な跡地の狭い入口に。

新型コロナ対応で新たに出店した店なのであろうか?

入口で中を覗いていると、大きな声で「いらっしゃいませ!!どうぞどうぞ!!」の

声をかけられたが・・・。

そして「古舘橋(ふたてばし)」入口交差点に。

「古舘橋」とあるのは、このあたりは当時の武士の館だったのであろう。

下を流れる川が「柏尾川」。

「柏尾川」を渡り、再び藤沢市内に戻ったのであった。

北に向かっ進んで行き、御霊神社の裏参道を下りると「鎌倉古道(上の道)」と

刻まれた標石が道の角に。

鎌倉街道(かまくらかいどう)👈リンク

特に鎌倉時代に鎌倉政庁が在った鎌倉と各地を結んだ古道については

鎌倉往還(かまくらおうかん)や鎌倉道(かまくらみち)とも呼ばれ、

また鎌倉海道(かまくらかいどう)とも書く。

一方で、現況の道路で「鎌倉街道」や「かまくらみち」と通称される路線も存在するのだ。

「鎌倉街道(古道)上道」として定説化しているのは、鎌倉から武蔵西部を経て上州に至る古道で、

ルートである。武蔵国府付近は、東芝府中工場 - 分倍 - 中河原へ抜けるルートとなっている。

そして右に進むと直ぐに古道が途切れ、辻の角に立つ標石柱の前には神戸製鋼のフェンスで

囲まれた敷地内に兜松があったが、昭和22年(1947年)に枯死してしまったという。

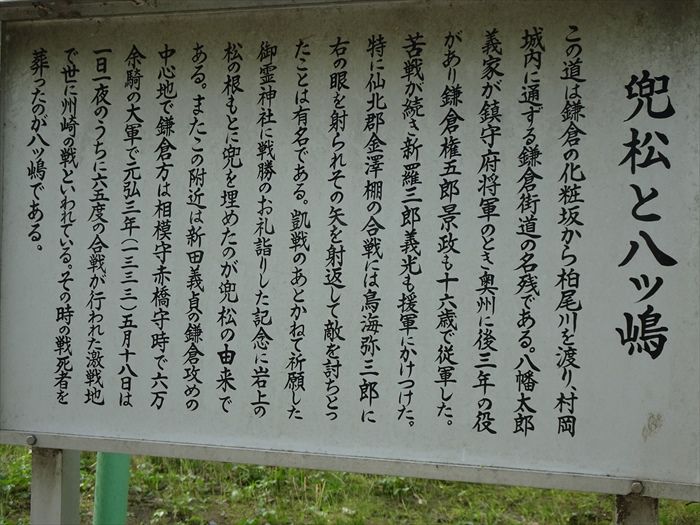

フェンスには「兜松と八ッ嶋」の看板があるだけであった。

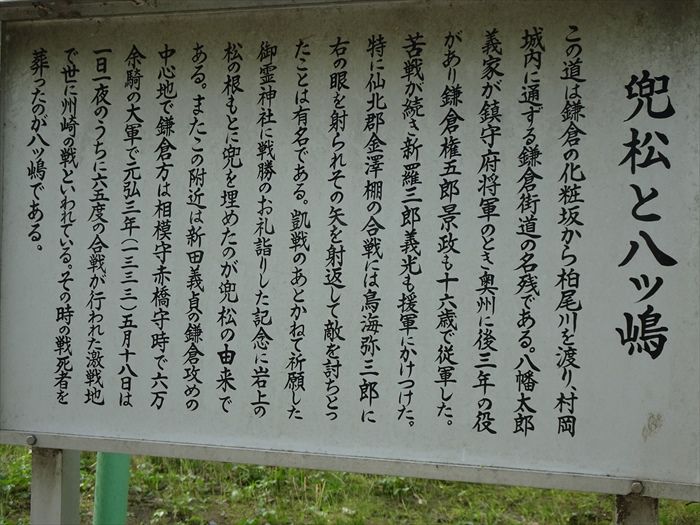

「兜松と八ツ嶋

この道は鎌倉の化粧坂から柏尾川を渡り、村岡城内に通ずる鎌倉街道の名残である。

八幡太郎義家が鎮守府将軍のとき奥州に後三年の役があり鎌倉権五郎景政も十六歳で従軍した。

苦戦が続き新羅三郎義光も援軍にかけつけた。特に仙北郡金沢棚の合戦には鳥海弥三郎に

右の眼を射られその矢を射返して敵を討ちとったことは有名である。

凱旋のあとかねて祈願した御霊神社に戦勝のお礼詣りした記念に岩上の末の根もとに

兜を埋めたのが兜松の由来である。またこの付近は新田義貞の鎌倉攻めの中心地で鎌倉方は

相模守赤橋守時で六万余騎の大軍で元弘三年(一三三三)五月一八日は一日一夜のうちに六五度の

合戦が行われた激戦地で世に州崎の戦いといわれている。

その時の戦死者を葬ったのが八ツ嶋である。」

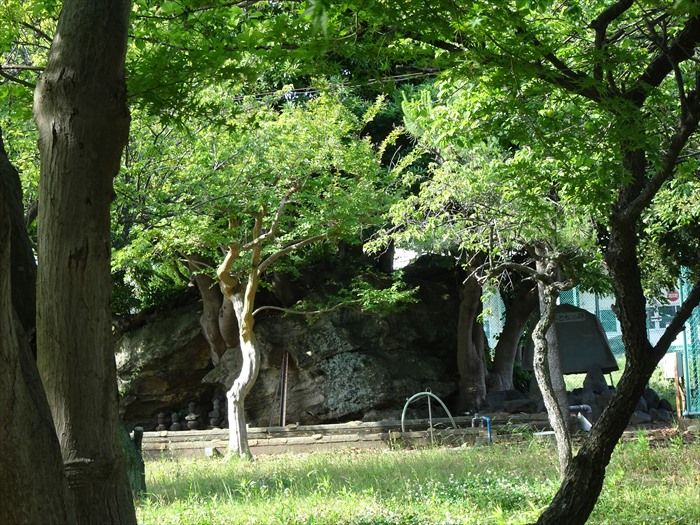

兜山(塚)の木立をフェンス越しに。

ズームで。

「かぶと松の碑

永保3年(1083)陸奥守兼鎮守府将軍源義家赴任、後三年の役となる。 鎌倉権五郎景政若干16歳で

出陣。仙北郡金沢柵の合戦の時、 鳥海弥三郎に右目を射られ、その矢を射返して敵を討ちとった。

凱旋し御霊神社に戦勝を報告、記念にこの岩上の松の根もとに 兜を埋めたといわれている。

源頼朝は鎌倉に幕府を開き、北条氏これを継ぐ。 元弘3年(1333)5月、新田義貞上野国で挙兵

利根川を渡り疾風のごとく鎌倉に迫る。

三浦義勝、村岡に陣を敷き鎌倉総攻撃を敢行 18日村岡の激戦となる。 鎌倉方赤橋守時以下

九十余人自害す。村岡方の戦死者を八ツ嶋に葬る 今回この兜松に合祀す。 」と

刻まれているとネットから。

そして「兜松と八ツ嶋」から引き返して「御領神社」に向かう。

途中、美しいガクアジサイが。

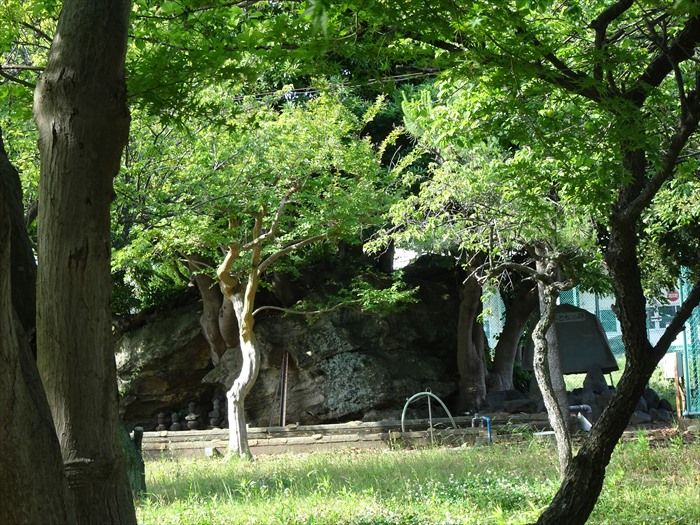

「御霊神社」の裏山の後河内公園北の断崖絶壁の山肌とその下に駐車した?車が並ぶ。

旧家の前の左手に産直野菜の出店「はやしふぁーむ」があった。

ズッキーニ。

そしてこれは初めて見る「丸いズッキーニ」・グリーンエッグ。

買いたかったが、まだまだ歩くので・・・・。

来年、種を買って育ててみたいと思いながら。

そして、変形十字路の右手奥に「御霊神社(ごりょうじんじゃ)」の石鳥居が見えた。

藤沢市宮前560。

「宮前御霊神社」案内柱。

そして角にあった「道祖神」碑とその手前に「力石」が2個。

白ペンキで重さが書かれてあったが・・・??。

「道祖神碑」。

双体神祇道祖神、文化十一(1814)年そして「祭神」の銘。

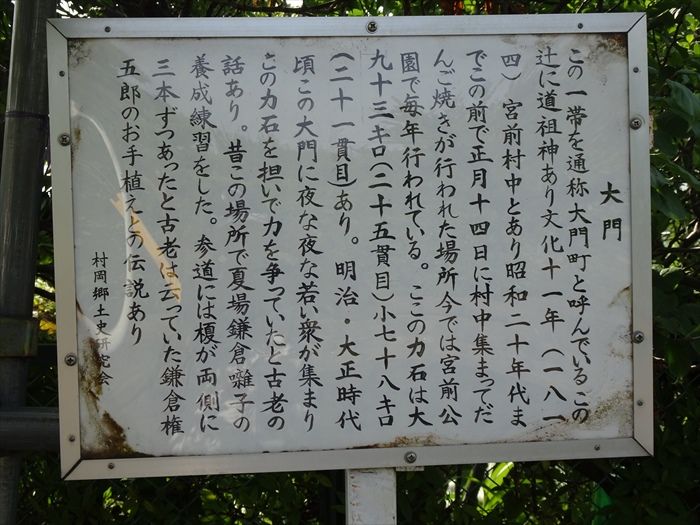

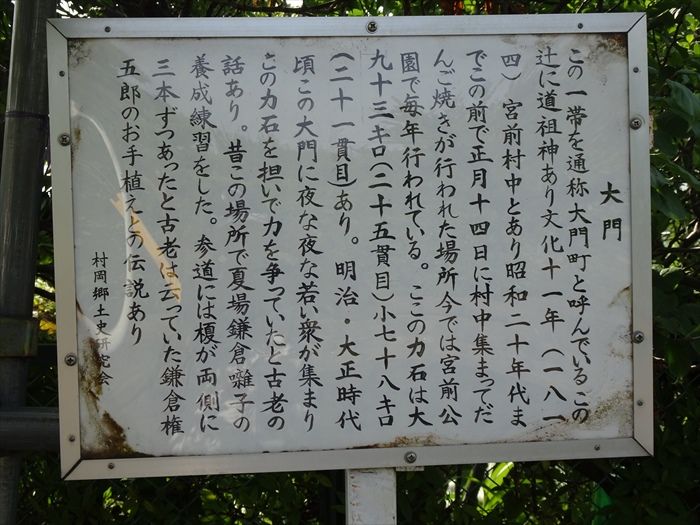

「大門

この一帯を通称大門町と呼んでいるこの辻に道祖神あり丈化十一年(一八一四)

宮前村中とあり昭和二十年代までこの前で正月十四日に村中集まってだんご焼きが行われた

場所今では宮前公園で毎年行われている。ここの力石は大九十三キロ(二十五貫目)

小七十八キロ(二十一貫目)あり。明治・大正時代項この大門に夜な夜な若い衆が集まり

この力石を担いで力を争そっていたと古老の話あり。普この場所で夏場鎌倉囃しの

養成練習をした。参進には榎が両側に三本ずつあったと古老は云っていた鎌倉権五郎の

お手植との伝説あり」

「御霊神社」石鳥居と扁額。

参道の「タブノキ」。

「タブノキ」の前には松尾芭蕉の」句碑が。

「梅が香に のつと旭の出る 山路かな」

立春を過ぎて残る寒い朝。梅の香が匂う山路には、何の前触れもなく朝日がひょっこりと

昇ってくる と。

「のっと」という日常語を持ってきて、死後に一大流行を作り出した「軽み」の

実践句であると。何故ここに芭蕉句が?梅の名所なのか?

「宮前町内会館」。

「御霊神社」碑。

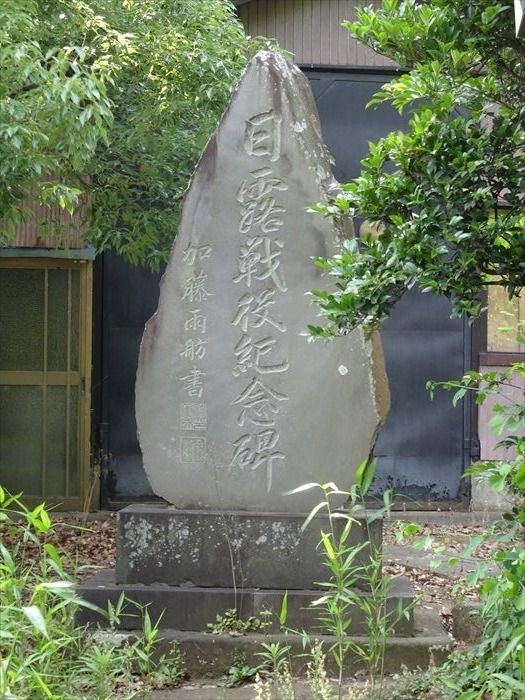

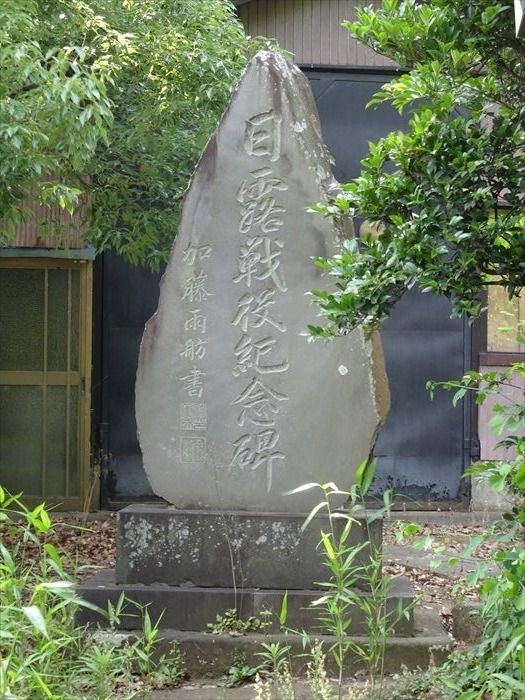

「日露戦役記念碑」。

「手水舎」。

「社殿」への石段。

石段手前にあった「御霊神社」石碑。

「御祭神 本殿五座

崇道天皇 光仁天皇第二皇子早良親王(さわらしんのう)

権五郎景政(ごんごろうかげまさ)

葛原親王(くずはらしんのう)

高見王(たかみおう)

高望王(たかもちおう)

境内副社

十二天王 疱瘡神 笹折矢竹稲荷 七面宮

祭日 毎年九月十八日

由来沿革

御祭神崇道天皇は桓武天皇が御宇延暦十二年五月現在の京都市に御霊宮として祀り給い

其の後村岡に五郎良文公が住し天慶三年に勧請し戦勝祈願をなしたるを初めとす

のち鎌倉権五郎景政を合せ祀り二柱たりしが北条時頼の命により 葛原親王 高見王

高望王の三柱を加え県下に十三の分社ありその後村岡五ヶ村総鎮守として現在に至っている」

「社殿」。

藤沢市宮前のここ村岡御霊神社は、坂東八平氏の祖村岡五郎(平良文)が勧請したと伝わる。

平良文は、桓武天皇を祖とする平氏で、承平・天慶の乱では平将門とともに平国香と戦ったと

されるが定かではない。御霊神社の近辺に良文の館があったとされ、祭神の鎌倉権五郎景政も

この地に住したと考えられている。景政は、良文の子孫。父景成の代に鎌倉の大倉ヶ谷に

館を構え「鎌倉氏」を名乗ったと。

階段上に「寿老人」。

「神社正面旧階段の鎌倉石

前の鎌倉石の階段は慶応四年に御霊神社の造営完成後神社正面の階段九二段を

元鎌倉郡今泉村より切り出し村人たちが運んで神社の正面階段に石工が工事しました

慶応四年(一八六九)一三九年の歳月の経過で鎌倉石は軟質なので消耗が激しく危険なので

昭和五二年神社萱葺き屋根を銅板に改修工事した後階段も新しく白川石にて改修し現在に

至っております。」

「寿老人」に近づいて。

「末社十二天王社」の朱の鳥居。

「末社十二天王社」

十二天王を祀る「石祠」。

「十二天王社」碑。

「七面宮」。

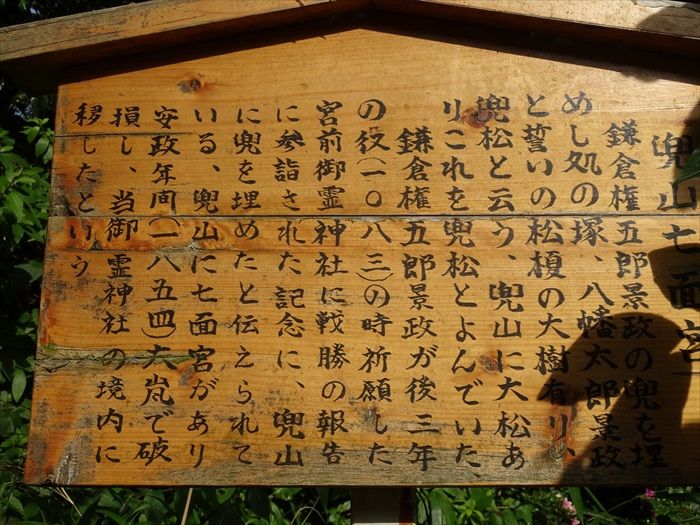

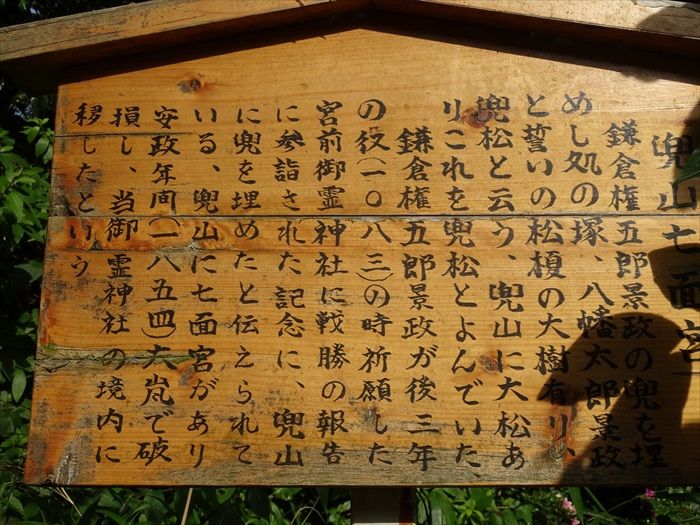

「兜山七面宮

鎌倉権五郎景政の兜を埋めし処の塚、八幡太郎景政と誓いの松榎の大樹あり、兜松と云う、

兜山に大松ありこれを兜松とよんでいた。

鎌倉権五郎景政は,後三年の役で源義家に従い戦功をたて,戦勝を祈願した宮前の御霊神社に

戦勝の報告に参詣された記念に兜山に兜を埋めたと伝えられています。

兜山には七面宮があり安政年間(一八五四)大風で破損し当御霊神社の境内に移したという。」

「折笹矢竹稲荷大明神」。

鎌倉権五郎景政が後三年の役の際に片目を射られた矢を射返して敵を討った。

この矢を地に刺すと矢笹が生えてきたので矢竹稲荷を祀ったというと。

「旗立山の由来

この碑の左上山頂に平坦地(平台山)が一二〇〇坪程あります。

前九年の役(一〇五六)の出陣にあたり、源頼義がこの山にて白幡を立て軍勢を集めたことから

この地は旗立山と呼ばれています。

また、その子源義家も後三年の役(一〇八六)の時に同じように白幡を立てたとされています。

(其のとき村岡城主鎌倉権五郎景正が初陣としてこの戦いに参戦しました。)

この旗立山には葛原親王(桓武天皇第五王子)が祀られていた塚があったとも伝えられています。」

「疱瘡神」

解説石板によると、天然痘は最も恐ろしい疫病とされ、その苦しみを少しでも軽くするため

石塔を建て、祈りを捧げたのだと。

この「疱瘡神」は八幡山の麓にあったが、鎌倉権五郎景政により御霊神社に移された

ものだとか。

帰路は「女坂」を下る。

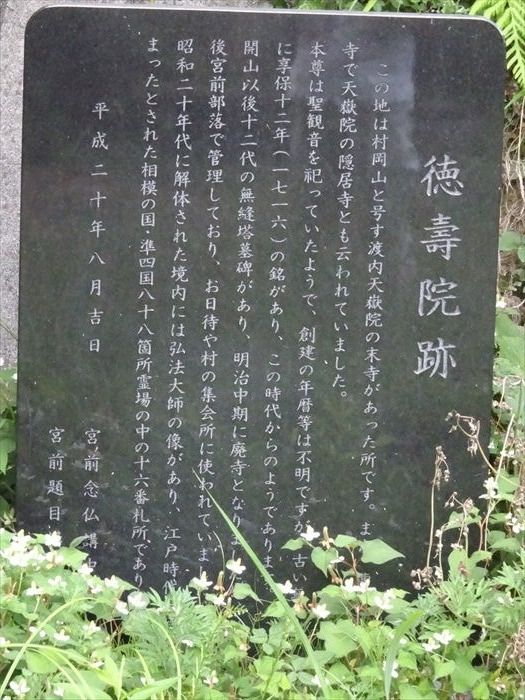

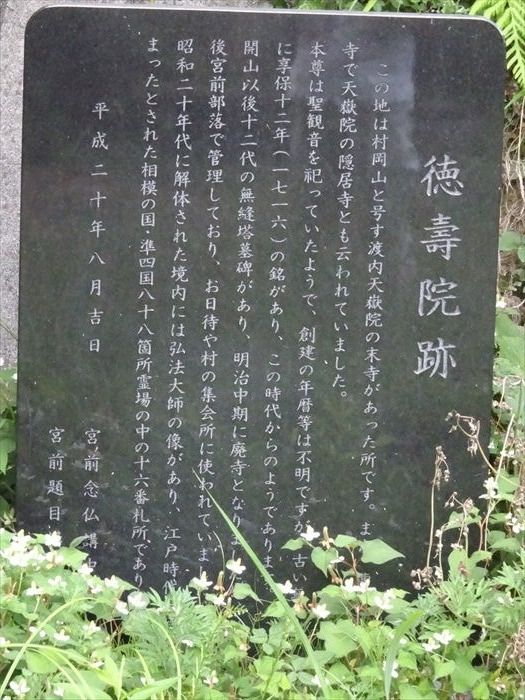

石段の下にまで下り、正面の空き地の奥にあったのが「徳寿院跡」案内板。

第十六番村岡山徳寿院(廃寺)跡。

草むらの脇の斜面下のやぐらの中に石仏そしてその横に石碑群が。

「大師像」は、徳寿院跡地の後の崖をくりぬいたやぐらの一番右端にあった。

「大師像」の左手には昭和57年宮前念佛講中が建てた石碑が並んでいた。

「 準四国八十八ヶ所 第廿六番阿波國観音寺 」👈リンク 石碑。

第16番御詠歌

「ただたのめ ふたたびとては あひがたき 稔りをここに 宮前の寺。

昔の人は稲刈り後の暇になった頃、相模国準四国詣りをしたようです。

なんと、八十八ヶ所4、5日で回ったと。

「徳寿院跡

この地は村岡山と号す渡内天嶽院の末寺があっ所です。

また、○○寺で天嶽院の隠居寺とも云われていました。本尊は聖観音を祀ってぃたようで

創建の年歴等は不明ですが、古い〇〇に享保十二年(一七一六)の銘があり、この時代からの

ようであります。

開山以後十二代の無縫塔墓碑があり、明治中期に廃寺となりました。その後宮前部落で

管理しており、お日待や村の集会所に使われていました。

昭和二十年代に解体された境内には弘法大師の像があり、江戸時代に始まったとされた

相模の国・準四国八十八箇所霊場の中の十六番札所であります。

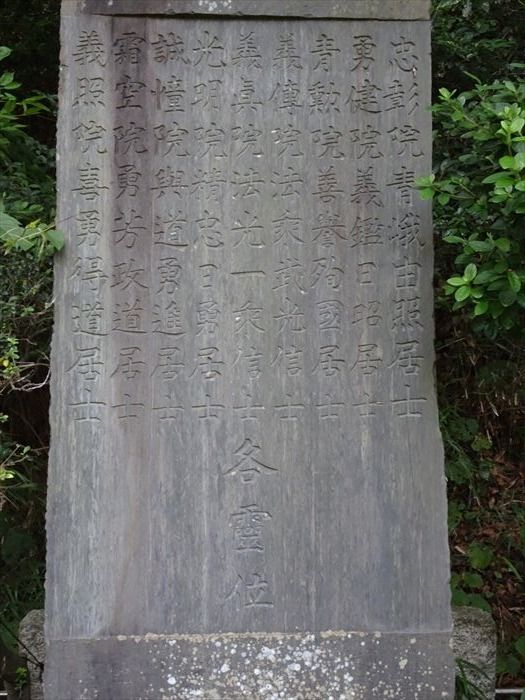

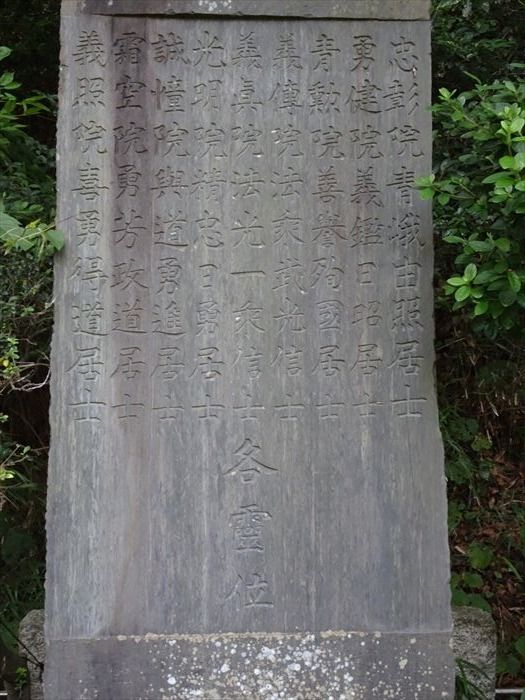

慰霊碑。

戒名が。歴代の住職であろうか?

「村岡御霊神社」の帰路、参道の左にあったのが「内出町稲荷社」。

「社殿」をズームで。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

右手にJR大船工場(正式には「JR東日本 鎌倉総合車両センター」)の広大な跡地。

この広大な敷地には、昭和18(1943)年に「大日本帝国海軍 横須賀海軍工廠 田浦造兵部

深沢分工場」(以下「海軍工廠 深沢分工場」と略す)が設置され、魚雷等が造られていたようだ。

終戦後に日本国有鉄道の土地となり、昭和20(1945)年12月1日に「日本国有鉄道(国鉄)

大井工機部 大船分工場」として発足。昭和25(1950)年 に「国鉄 大船工場」、

昭和62(1987)年には「JR東日本 大船工場」、平成12(2000)年には「JR東日本

鎌倉総合車両所」、平成16(2004)年 には「JR東日本 鎌倉総合車両センター」と

名称を変更しているのだと。

「NEMS cafe」案内板が巨大な跡地の狭い入口に。

新型コロナ対応で新たに出店した店なのであろうか?

入口で中を覗いていると、大きな声で「いらっしゃいませ!!どうぞどうぞ!!」の

声をかけられたが・・・。

そして「古舘橋(ふたてばし)」入口交差点に。

「古舘橋」とあるのは、このあたりは当時の武士の館だったのであろう。

下を流れる川が「柏尾川」。

「柏尾川」を渡り、再び藤沢市内に戻ったのであった。

北に向かっ進んで行き、御霊神社の裏参道を下りると「鎌倉古道(上の道)」と

刻まれた標石が道の角に。

鎌倉街道(かまくらかいどう)👈リンク

特に鎌倉時代に鎌倉政庁が在った鎌倉と各地を結んだ古道については

鎌倉往還(かまくらおうかん)や鎌倉道(かまくらみち)とも呼ばれ、

また鎌倉海道(かまくらかいどう)とも書く。

一方で、現況の道路で「鎌倉街道」や「かまくらみち」と通称される路線も存在するのだ。

「鎌倉街道(古道)上道」として定説化しているのは、鎌倉から武蔵西部を経て上州に至る古道で、

ルートである。武蔵国府付近は、東芝府中工場 - 分倍 - 中河原へ抜けるルートとなっている。

そして右に進むと直ぐに古道が途切れ、辻の角に立つ標石柱の前には神戸製鋼のフェンスで

囲まれた敷地内に兜松があったが、昭和22年(1947年)に枯死してしまったという。

フェンスには「兜松と八ッ嶋」の看板があるだけであった。

「兜松と八ツ嶋

この道は鎌倉の化粧坂から柏尾川を渡り、村岡城内に通ずる鎌倉街道の名残である。

八幡太郎義家が鎮守府将軍のとき奥州に後三年の役があり鎌倉権五郎景政も十六歳で従軍した。

苦戦が続き新羅三郎義光も援軍にかけつけた。特に仙北郡金沢棚の合戦には鳥海弥三郎に

右の眼を射られその矢を射返して敵を討ちとったことは有名である。

凱旋のあとかねて祈願した御霊神社に戦勝のお礼詣りした記念に岩上の末の根もとに

兜を埋めたのが兜松の由来である。またこの付近は新田義貞の鎌倉攻めの中心地で鎌倉方は

相模守赤橋守時で六万余騎の大軍で元弘三年(一三三三)五月一八日は一日一夜のうちに六五度の

合戦が行われた激戦地で世に州崎の戦いといわれている。

その時の戦死者を葬ったのが八ツ嶋である。」

兜山(塚)の木立をフェンス越しに。

ズームで。

「かぶと松の碑

永保3年(1083)陸奥守兼鎮守府将軍源義家赴任、後三年の役となる。 鎌倉権五郎景政若干16歳で

出陣。仙北郡金沢柵の合戦の時、 鳥海弥三郎に右目を射られ、その矢を射返して敵を討ちとった。

凱旋し御霊神社に戦勝を報告、記念にこの岩上の松の根もとに 兜を埋めたといわれている。

源頼朝は鎌倉に幕府を開き、北条氏これを継ぐ。 元弘3年(1333)5月、新田義貞上野国で挙兵

利根川を渡り疾風のごとく鎌倉に迫る。

三浦義勝、村岡に陣を敷き鎌倉総攻撃を敢行 18日村岡の激戦となる。 鎌倉方赤橋守時以下

九十余人自害す。村岡方の戦死者を八ツ嶋に葬る 今回この兜松に合祀す。 」と

刻まれているとネットから。

そして「兜松と八ツ嶋」から引き返して「御領神社」に向かう。

途中、美しいガクアジサイが。

「御霊神社」の裏山の後河内公園北の断崖絶壁の山肌とその下に駐車した?車が並ぶ。

旧家の前の左手に産直野菜の出店「はやしふぁーむ」があった。

ズッキーニ。

そしてこれは初めて見る「丸いズッキーニ」・グリーンエッグ。

買いたかったが、まだまだ歩くので・・・・。

来年、種を買って育ててみたいと思いながら。

そして、変形十字路の右手奥に「御霊神社(ごりょうじんじゃ)」の石鳥居が見えた。

藤沢市宮前560。

「宮前御霊神社」案内柱。

そして角にあった「道祖神」碑とその手前に「力石」が2個。

白ペンキで重さが書かれてあったが・・・??。

「道祖神碑」。

双体神祇道祖神、文化十一(1814)年そして「祭神」の銘。

「大門

この一帯を通称大門町と呼んでいるこの辻に道祖神あり丈化十一年(一八一四)

宮前村中とあり昭和二十年代までこの前で正月十四日に村中集まってだんご焼きが行われた

場所今では宮前公園で毎年行われている。ここの力石は大九十三キロ(二十五貫目)

小七十八キロ(二十一貫目)あり。明治・大正時代項この大門に夜な夜な若い衆が集まり

この力石を担いで力を争そっていたと古老の話あり。普この場所で夏場鎌倉囃しの

養成練習をした。参進には榎が両側に三本ずつあったと古老は云っていた鎌倉権五郎の

お手植との伝説あり」

「御霊神社」石鳥居と扁額。

参道の「タブノキ」。

「タブノキ」の前には松尾芭蕉の」句碑が。

「梅が香に のつと旭の出る 山路かな」

立春を過ぎて残る寒い朝。梅の香が匂う山路には、何の前触れもなく朝日がひょっこりと

昇ってくる と。

「のっと」という日常語を持ってきて、死後に一大流行を作り出した「軽み」の

実践句であると。何故ここに芭蕉句が?梅の名所なのか?

「宮前町内会館」。

「御霊神社」碑。

「日露戦役記念碑」。

「手水舎」。

「社殿」への石段。

石段手前にあった「御霊神社」石碑。

「御祭神 本殿五座

崇道天皇 光仁天皇第二皇子早良親王(さわらしんのう)

権五郎景政(ごんごろうかげまさ)

葛原親王(くずはらしんのう)

高見王(たかみおう)

高望王(たかもちおう)

境内副社

十二天王 疱瘡神 笹折矢竹稲荷 七面宮

祭日 毎年九月十八日

由来沿革

御祭神崇道天皇は桓武天皇が御宇延暦十二年五月現在の京都市に御霊宮として祀り給い

其の後村岡に五郎良文公が住し天慶三年に勧請し戦勝祈願をなしたるを初めとす

のち鎌倉権五郎景政を合せ祀り二柱たりしが北条時頼の命により 葛原親王 高見王

高望王の三柱を加え県下に十三の分社ありその後村岡五ヶ村総鎮守として現在に至っている」

「社殿」。

藤沢市宮前のここ村岡御霊神社は、坂東八平氏の祖村岡五郎(平良文)が勧請したと伝わる。

平良文は、桓武天皇を祖とする平氏で、承平・天慶の乱では平将門とともに平国香と戦ったと

されるが定かではない。御霊神社の近辺に良文の館があったとされ、祭神の鎌倉権五郎景政も

この地に住したと考えられている。景政は、良文の子孫。父景成の代に鎌倉の大倉ヶ谷に

館を構え「鎌倉氏」を名乗ったと。

階段上に「寿老人」。

「神社正面旧階段の鎌倉石

前の鎌倉石の階段は慶応四年に御霊神社の造営完成後神社正面の階段九二段を

元鎌倉郡今泉村より切り出し村人たちが運んで神社の正面階段に石工が工事しました

慶応四年(一八六九)一三九年の歳月の経過で鎌倉石は軟質なので消耗が激しく危険なので

昭和五二年神社萱葺き屋根を銅板に改修工事した後階段も新しく白川石にて改修し現在に

至っております。」

「寿老人」に近づいて。

「末社十二天王社」の朱の鳥居。

「末社十二天王社」

十二天下の小池で鎌倉景政(19)は射られた左目を洗ったことで平癒したという。

十二天王社は十二天明神天神七代地神五代を奉祭し(『御霊宮来山(仁安2年(1167年))』

『大永元年(1521年)文書』)、小名小山(村岡城址からのびる山の最南端)に祀られていたが、

後に十二天王社は御霊神社に移され祀られる(『十二天王碑』『末社十二天王社看板』)。

昭和初頭(1925年ころ)には道路拡幅で山は削られ、3m半ぐらいの「シシオトシ」もなくなり、

湘南貨物駅ができたことで鎌倉権五郎景政の服を洗ったと伝えられている十二天の小池

(『御霊神社略記』)もなくなり、片眼の魚の住家もなくなったため、金森氏(通称十二天)の

宅端に祠を造り記念碑を建てたという。かつては天王様という立派な御輿を担ぎ、毎年7月14日に

盛大に祭りが行われたが、(御輿は山頂に埋められ)御霊神社の御霊庵での日侍講に変わり、

12歳を頭とする子供十二天祭りへと発展したと伝わる。」

十二天王を祀る「石祠」。

「十二天王社」碑。

「七面宮」。

「兜山七面宮

鎌倉権五郎景政の兜を埋めし処の塚、八幡太郎景政と誓いの松榎の大樹あり、兜松と云う、

兜山に大松ありこれを兜松とよんでいた。

鎌倉権五郎景政は,後三年の役で源義家に従い戦功をたて,戦勝を祈願した宮前の御霊神社に

戦勝の報告に参詣された記念に兜山に兜を埋めたと伝えられています。

兜山には七面宮があり安政年間(一八五四)大風で破損し当御霊神社の境内に移したという。」

「折笹矢竹稲荷大明神」。

鎌倉権五郎景政が後三年の役の際に片目を射られた矢を射返して敵を討った。

この矢を地に刺すと矢笹が生えてきたので矢竹稲荷を祀ったというと。

「旗立山の由来

この碑の左上山頂に平坦地(平台山)が一二〇〇坪程あります。

前九年の役(一〇五六)の出陣にあたり、源頼義がこの山にて白幡を立て軍勢を集めたことから

この地は旗立山と呼ばれています。

また、その子源義家も後三年の役(一〇八六)の時に同じように白幡を立てたとされています。

(其のとき村岡城主鎌倉権五郎景正が初陣としてこの戦いに参戦しました。)

この旗立山には葛原親王(桓武天皇第五王子)が祀られていた塚があったとも伝えられています。」

「疱瘡神」

解説石板によると、天然痘は最も恐ろしい疫病とされ、その苦しみを少しでも軽くするため

石塔を建て、祈りを捧げたのだと。

この「疱瘡神」は八幡山の麓にあったが、鎌倉権五郎景政により御霊神社に移された

ものだとか。

帰路は「女坂」を下る。

石段の下にまで下り、正面の空き地の奥にあったのが「徳寿院跡」案内板。

第十六番村岡山徳寿院(廃寺)跡。

草むらの脇の斜面下のやぐらの中に石仏そしてその横に石碑群が。

「大師像」は、徳寿院跡地の後の崖をくりぬいたやぐらの一番右端にあった。

「大師像」の左手には昭和57年宮前念佛講中が建てた石碑が並んでいた。

「 準四国八十八ヶ所 第廿六番阿波國観音寺 」👈リンク 石碑。

第16番御詠歌

「ただたのめ ふたたびとては あひがたき 稔りをここに 宮前の寺。

昔の人は稲刈り後の暇になった頃、相模国準四国詣りをしたようです。

なんと、八十八ヶ所4、5日で回ったと。

「徳寿院跡

この地は村岡山と号す渡内天嶽院の末寺があっ所です。

また、○○寺で天嶽院の隠居寺とも云われていました。本尊は聖観音を祀ってぃたようで

創建の年歴等は不明ですが、古い〇〇に享保十二年(一七一六)の銘があり、この時代からの

ようであります。

開山以後十二代の無縫塔墓碑があり、明治中期に廃寺となりました。その後宮前部落で

管理しており、お日待や村の集会所に使われていました。

昭和二十年代に解体された境内には弘法大師の像があり、江戸時代に始まったとされた

相模の国・準四国八十八箇所霊場の中の十六番札所であります。

慰霊碑。

戒名が。歴代の住職であろうか?

「村岡御霊神社」の帰路、参道の左にあったのが「内出町稲荷社」。

「社殿」をズームで。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[藤沢歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.09

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.08

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.07

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.