PR

Keyword Search

Comments

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

ピラミッドの謎に迫る「完全解剖!大ピラミッド七つの謎」を再放送していたので、これを

録画し楽しんだので、全てテレビ映像からの写真を引用・掲載させて頂きその内容を

紹介いたします。

圧倒的な存在感を誇るクフ王のピラミッド誕生の秘密、巨石を積み上げる驚異のテクノロジー

などを考古学者・河江肖剰氏を案内人に登場させて紹介。

さらに、幻の古代都市ピラミッドタウンの発掘最前線、ピラミッドがカギを握る社会の大激動、

権力者の野望と愛憎が渦巻く下剋上ドラマなど、世界遺産ピラミッドに秘められた謎と

歴史ロマンに迫る番組だったのです。

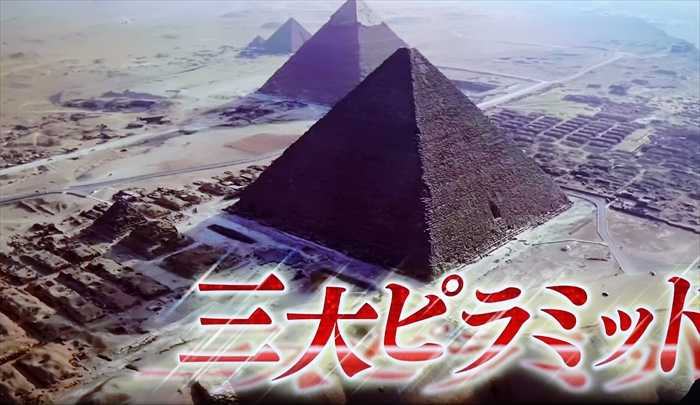

世界遺産「三大ピラミッド」は、エジプト、ギザの砂漠にある、3基のピラミッドの総称。

英語ではGiza pyramid complex(ギザのピラミッド群)と呼ばれる。隣接するスフィンクス

とともに、エジプトを象徴するイメージとなっている。

造営時期は現在より約4500年前の、紀元前2500年頃とされ、いずれもエジプト第4王朝に

建設されている。古代エジプト王国のファラオの墓陵であり、被葬者の名をとって

写真手前からクフ王のピラミッド、カフラー王のピラミッド、メンカウラー王のピラミッドと

呼ばれているのである。

私がこの地を訪ねたのは、40年以上前であっただろうか。

クフ王のピラミッドの頂上に上っている人の姿が。後ろにカフラ王のピラミッドが見える。

1864(元治元)年にピラミッドを見物し、スフィンクス前で写真に納まった遣欧使節団の

武士たちの姿。

随行員の手記に「三角山に登山、入窟の者もあり。この山何の故に作りしやと問うに、

仏の為という。山後に又二山あり。その下に石首あり。石首の下に本朝人列立して写真をとる」と

あるのだと。

今、最新の発掘調査で大ピラミッドの全貌を解き明かす新発見が相次いでいると。

再び三大ピラミッドを反対方向から。

写真手前からメンカウラー王のピラミッド、カフラー王のピラミッド、クフ王のピラミッド。

クフ王のピラミッドを上空から。

そして番組タイトル

「完全解剖! 大ピラミッド 七つの謎」。

およそ4500年前に築かれた巨石建造物・三大ピラミッド。

クフ王のピラミッドは三大ピラミッドの中で最大で、高さ146.6m(現在の高さ138.8m)である。

クフのピラミッドの底辺の長さは約230m。

カフラー王のピラミッド。

三大ピラミッドのうち中央に位置する。高さはおよそ136メートル(頂上部分が一部崩れて

いるため、創建当時より低くなっている)。頂上付近に創建当時の化粧石が一部残っている。

見かけ上、三大ピラミッドの中でもっとも高いように見えるが、それはカフラー王のピラミッドが

立っている岩盤が、クフ王のそれに比べてやや高くなっているためで、実際はクフ王のピラミッド

の方が高い。

メンカウラー王のピラミッド。

三大ピラミッドの中ではもっとも小さい。高さおよそ65メートル。

ただしピラミッド複合体の規模としては、ほかの2つのピラミッドに劣らない規模を備えている。

ピラミッドの南側には、3基の王妃たちの小さなピラミッドが東西に並んでいる。

参道も存在し、東へと延びている。北面には大きな傷跡が残るが、これはピラミッドを破壊

しようとしたものが破壊できずに終わったものの名残であるという。

クフ王のピラミッドの内部紹介。

奥へと巨大な空間が延びている。

高さ8m、全長47m、これは大回廊と呼ばれている通路。

壁面が7cmずつ内側にせり出すことで重力を分散している。

大回廊を登り切ると、その奥に現れるのは地上50mに位置する「王の間」。

棺の様なものが置かれているが、中身はカラッポ。

クフ王のミイラは未だ見つかっていないのだ。

現代の土木技術から考えても驚異的な精度で築かれた大ピラミッド。

設計図などの記録は今尚発見されておらず多くの謎で満ちているのだ。

そして7つの謎のスタート。

①どのようにして巨石を積み上げたか?

数々の巨石建造物を残した古代エジプト文明。

ピラミッドに使われている石の重さは平均2.5トン。

最大のものはおよそ60トン、アフリカ像7頭の重さに匹敵する。

建造当時は車もクレーンもない時代、いったいどのようにして巨石を積み上げたので

あろうか。その方法を巡って今まで様々な説がとなえられて来たと。

1.滑車引き上げ説、しかしこの時代滑車はまだ発明されていなかった。

2.担ぎ上げ説、木材の上に石を載せてお神輿のように担ぎ上げる方法。

しかし持ち上げに失敗すると、石材が下に落ちて来て非常に危険。

それでは実際に行われた積み上げの方法とはどの様なものであったのだろうか。

その謎を解く手掛かりは以外なところにあると、それが未完成のピラミッド。

クフ王と同時代に建てられた墓には、傾斜路が残っているのだと。

墓から延びていたのは傾斜路という坂道。

この傾斜路こそがピラミッド構築に欠かせないものであったと。

しかし大ピラミッド建造に使われた傾斜路がどの様な形をしていたのか今尚様々な

議論が続いているのだと。

これまで考えられて来たのは大きく3種類。

1.らせん型傾斜路

2.ジグザグ型傾斜路

3.直線型傾斜路

その中で最有力なのが3.直線型傾斜路であると。

しかし一つ問題なのが、

直線型傾斜路であるレベルまで行った事は解るがそれ以上延ばしていくと角度の問題が

発生することが避けられない。

よってその後にどのような方法が用いられたかが大きな議論になっていると。

傾斜路が延びて行くと、ピラミッドを作る以外にも傾斜路を作る為の大量の土砂と膨大な時間が

必要となって来る。

傾斜路の角度を急にしても、今度は巨石を引き上げる途方も無い力が必要となるのだ。

2018年、その手掛かりとなる大きな発見があったと。

エジプト中部の砂漠で進む採石場の発掘調査で、急勾配の傾斜路で路面にいくつもの

同じ穴が見つかったのだ。

この人が入り込める程の大きな穴。

穴に柱が立っていて、この柱にロープをかけて様々な場所から引っ張ったのだと。

複数のチームが入れ替わりながら巨石を上へ上へと引き上げて行ったと。

この柱の利用により傾斜角12度を超えても引き上げが可能となったのだと。

巨石の後ろにいても引き上げが可能な土木システムなのであったと。

古代エジプト人は傾斜路利用の「マスター」であり、傾斜路と柱を様々な形で工夫しながら

大ピラミッドを建設して行ったことが解りつつあるのだと。

②どのくらい時間がかかったのか?

大ピラミッドの建造は王の即位とともに始まったことは解っていたと。

では完成までにどのくらいの時間がかかったのか。

最も有名なのは紀元前5世紀、古代ギリシャの歴史家ヘロドトスが唱えた説。

「10万人の人間を使い、20年の歳月を要した」と。

20世紀にはエドガー・ケイシーによる「建造期間 100年」説も。

この謎に迫る資料が遠く離れた場所で見つかったのだと。

大ピラミッドから南東に約200km、紅海沿岸の遺跡・ワディエル=ジャラフ。

ここはピラミッドが造られた時代の港であったと。

今周辺で遺跡が続々と発見されて注目されている場所である。

2013年、この2つの岩の間でとんでもない発見が。

見つけたものは1000にも及ぶ細かい紙の破片。

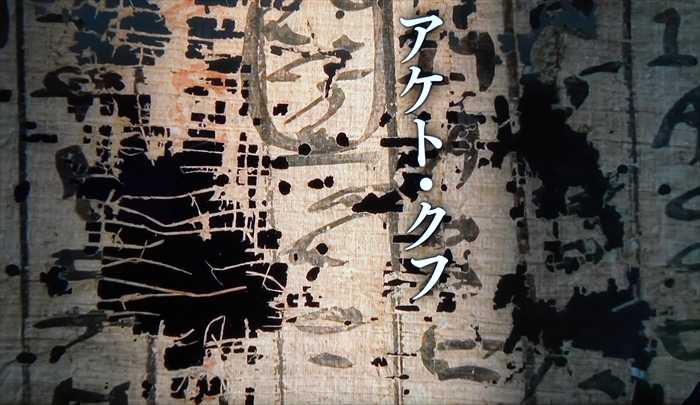

エジプト最古の「パピルス」であったと。

21世紀最大の発見と称されたほどの、エジプト文明の謎に迫る極めて重要な発掘。

書かれていたのはクフ王のピラミッドを表す古代の言葉「アケト・クフ」。

そいて大量の細かい紙の破片「パピルス」のジグソーパズルが今も行われていると。

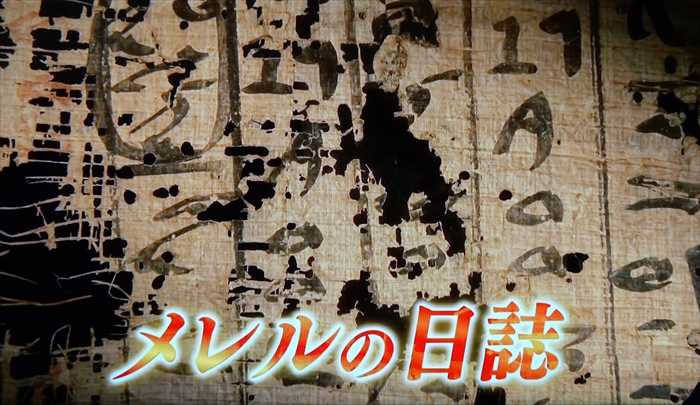

この最古のパピルスにはクフ王のピラミッドを建造したチームの記録があると解ったと。

「メレル」という人物の存在も。

最古のパピルスにはメレルが書き残した日々の作業記録、いわばメレルの日誌があったのだと。

メレルは中級の役人で、40名のチームを束ね王に関わる物資の運搬を担当、よって大ピラミッド

建造に携わっていた監督で重要な役割を担っていたと。

そしてメレルの日誌の中に、大ピラミッドの建造日数を解明するヒントが残されていたと。

メレルの日誌にはトゥーラという採石場の記録も。

メレルはピラミッドの建造現場と採石場や港など各地を日々移動していたのだと。

メレルの自筆に因る生々しい記録。

そしてメレルの記録には大ピラミッドの建造期間に迫る2つの重要な手がかりとなる

記載も残されていたと。

メレルが訪ねた採石場トゥーラは、白くて良質な石灰岩の産地であったのだ。

これがピラミッドを覆う化粧板に使われたのだと。

もともとピラミッドは滑らかな化粧板で表面全体が覆われ、太陽の下で白く輝く存在であった。

化粧板はピラミット建造の最後の仕上げとして使われたのだ。

その産地であるトゥーラをメレルが訪ねていたことは、大ピラミッド建設が最後の工程に

入ったことを示唆していると。

ピラミッドの建造は通常、王の即位とともに始まる。

それから何年後に仕上げに入ったかが判れば、大凡の建造期間が判明するのではと。

そこで重要になるのが2つ目の手掛かり。

クフ王の下で13回目の家畜調査が行われたとパピルスに記述があったと。

当時エジプトでは、税金を決めるため家畜の頭数を数える調査が2年に一度行われていたのだと。

よってクフ王が即位して26年目かその翌年に大ピラミッドは化粧板で表面を多い

完成を迎えたと推測できるのだと。

これまでベールに包まれて来た大ピラミッドの建造期間が、監督メレルの残したパピルスによって

遂にその謎が明らかになったのだと。

・・・つづく・・・

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.19

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.18

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.17