PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

【褄黒豹紋蝶の蛹 ・…

New!

Gママさん

New!

Gママさん

明石海峡大橋ブリッ… New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

Gママさん

New!

Gママさん明石海峡大橋ブリッ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (2)… New! オジン0523さん

バイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 藤沢歴史散歩

「長生院」から下ってきた坂道を振り返る。

「稲葉家基碑と隅切三(すみきりさん)」

時宗の宗紋は、「折敷に三文字紋」、「隅切三(すみきりさん)」。これは一遍上人が出られた

伊予の河野氏の家紋から採られた。稲葉家の家紋は、「折敷に三文字紋」、時宗の宗紋と

同じ。寛永4年(1627)、稲葉正成公が真岡二万石の城主となった。

正成公は、この偶然に驚いた。この「折敷に三文字紋」は、瀬戸内海の大三島に鎮座する

三島神社(大山祇神社とも称される)の神紋であり、大三島大明神を氏神とした越智氏の家紋と

なった。そして、越智氏から分かれた一族も又、「折敷に三文字紋」を家紋とした。

著名なものとしては鎌倉期に河野水軍を率いて瀬戸内海を治めた河野氏、戦国期に活躍した

違えども伊予越智氏から分かれた一族であり、それぞれ歴史上に名を残す人物を輩出している。

正成公は、「折敷に三文字紋」が証する稲葉家と宗祖一編上人を仰ぐ時宗との縁を大切にした

とのこと。

そして「永代供養塔」と「本堂」も振り返る。

「俣野大権現」

「俣野大権現

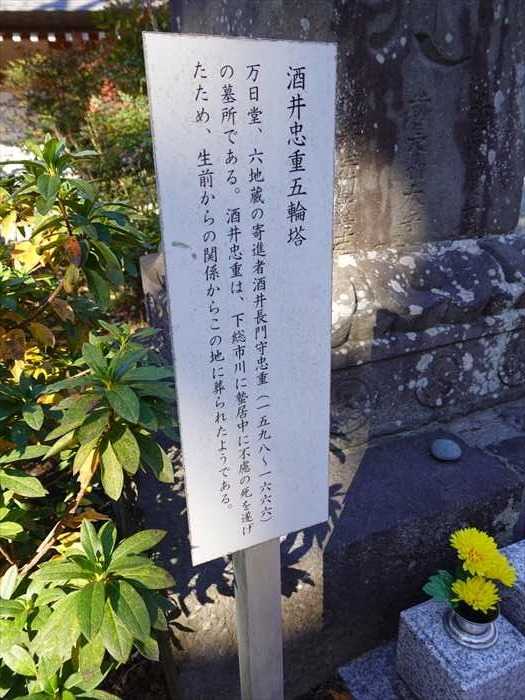

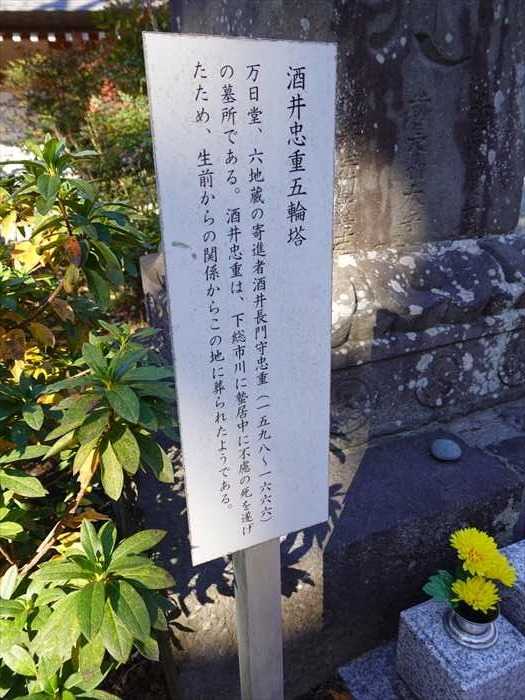

そして「酒井忠重五輪塔」。

「酒井忠重五輪塔

万日堂、六地蔵の寄進者酒井長門守忠重(一五九八~一六六六)の墓所である。

酒井忠重 は、下総市川に蟄居中に不慮の死を遂げたため、生前からの関係からこの地に

葬られたようである。」

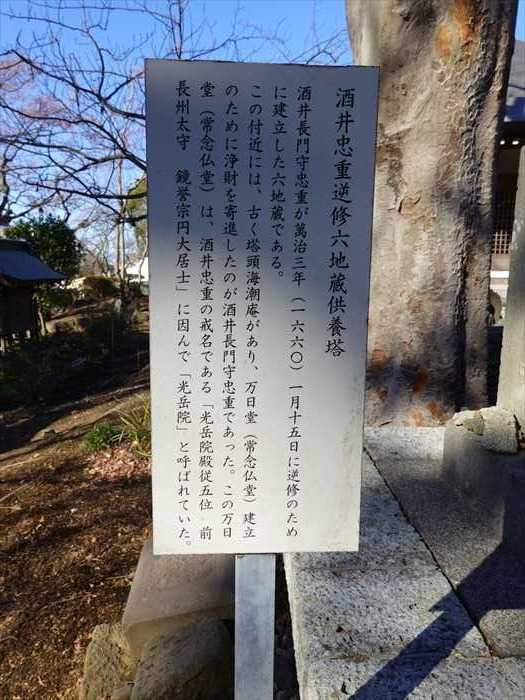

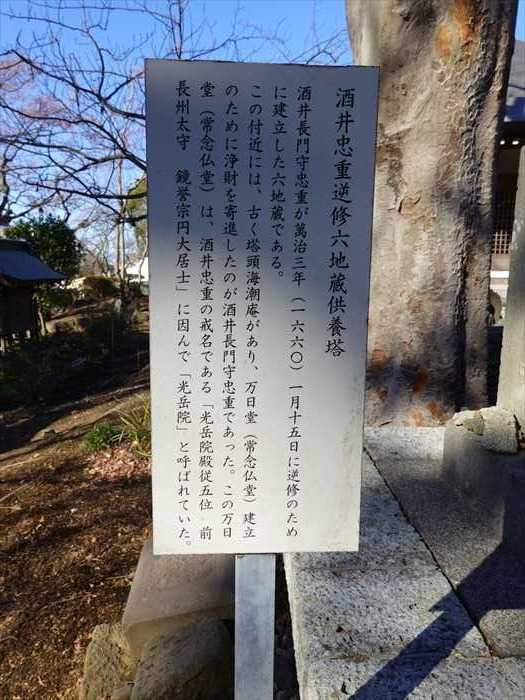

「酒井忠重逆修六地蔵供養塔」

内部に諏訪神社の神輿が二基。

屋根に竜の神輿(左)と屋根に鳳凰の神輿(右)

左の神輿は明治の終わりから大正の頃に茅ケ崎市下寺尾から譲渡された神輿であると。

明治11年頃の二宮梅澤流の製作神輿で当時、下寺尾諏訪神社の境内八坂神社として

祀られていたと。

譲渡された神輿(明治20年、愛川町半原大工矢内右兵衛藤原高光の製作神輿で真土神社の

境内八坂神社として祀られていた。)の可能性があるのだと。

時宗総本山清浄光寺(遊行寺)の東門脇に建つ「小栗判官墓所入口」の石柱。

石柱の先に、墓所のある長生院への小路が続いているのであった。

旧東海道の遊行寺坂側の東側入口。

そして旧東海道の反対側には「 諏訪神社 」👈リンク が。

遊行寺境内の駐車場旧東海道側にある石碑群。

右から「蓄霊供養塔」。

「戦没者供養塔」

遊行七十代一求(いちぐ)上人による戦没者慰霊名号碑と同時に、藤沢市戦没者の会によって、

供養塔が東門の左側「敵御方供養塔」の側に建立されている。

碑には「倶會一處(くえいっしょ) 戦没者供養塔 遊行七十世他阿一求書」とある。

趣旨は戦没者慰霊名号碑と同様である。

「倶會一処」とは、極楽では多くのもっとも善き者と共に一つの所にいるという意味であると。

「藤沢敵味方供養塔」。

「国指定史跡 大正十五年(一九ニ六)十月一一十日指定

そして東側からの参道沿右側にあったのが「鈴木貫介の歌碑」。

「もののあわれも知らさりし 少年にてこのみ寺の 小野小町の歌を読みしか」

鈴木貫介は、国府津に住み、川田順に師事した歌人。

「一遍上人像」の裏にあったのが「清水浩の句碑」

「春愁と いふ傘さして ひとりかな 浩」。

一遍上人の”花の事は花に聞け、雲のことは雲に聞け、私は知らない”という有名な言葉があるが、

その教えに応える”春愁に落ちて孤独に悩んでも、人の助けを借りずに自分で自分を見詰め

直しなさい”ということを俳句にしたもののようだ。

奇しくも一遍上人像のすぐ後ろに建てられたことに何か強い想いが感じられるのであった。

そして境内を時計回りに完全に?1周し散策を終えたのであった。

正面に「遊行茶屋」。

トイレ・休憩所に立ち寄る。

藤棚。

5月になれば。

【http://www.jishu.or.jp/hana-migoro】より

遊行寺の境内は何度となく散策したが、本堂の裏までゆっくりと散策することは今回が

初めてなのであった。

完全制覇の残りは「遊行寺宝物館」と「小書院の前の菖蒲園」であろうか。

・・・ もどる ・・・

・・・END・・・

「稲葉家基碑と隅切三(すみきりさん)」

時宗の宗紋は、「折敷に三文字紋」、「隅切三(すみきりさん)」。これは一遍上人が出られた

伊予の河野氏の家紋から採られた。稲葉家の家紋は、「折敷に三文字紋」、時宗の宗紋と

同じ。寛永4年(1627)、稲葉正成公が真岡二万石の城主となった。

正成公は、この偶然に驚いた。この「折敷に三文字紋」は、瀬戸内海の大三島に鎮座する

三島神社(大山祇神社とも称される)の神紋であり、大三島大明神を氏神とした越智氏の家紋と

なった。そして、越智氏から分かれた一族も又、「折敷に三文字紋」を家紋とした。

著名なものとしては鎌倉期に河野水軍を率いて瀬戸内海を治めた河野氏、戦国期に活躍した

違えども伊予越智氏から分かれた一族であり、それぞれ歴史上に名を残す人物を輩出している。

正成公は、「折敷に三文字紋」が証する稲葉家と宗祖一編上人を仰ぐ時宗との縁を大切にした

とのこと。

そして「永代供養塔」と「本堂」も振り返る。

「俣野大権現」

「俣野大権現

時宗総本山清浄光寺(遊行寺)は正中二年(一三二五)に遊行第四代呑海上人によって

創建されました

遊行寺は呑海上人の実兄に当る地頭俣野五郎影平公が大檀越となって広大な敷地と

大殿堂を寄進され総本山としての基礎を創られたものであります。

影平公は貞和年中(一三四五-四九)に没しておりますが後に俣野大権現として山内に

祀られ今日に至っております 」

そして「酒井忠重五輪塔」。

「酒井忠重五輪塔

万日堂、六地蔵の寄進者酒井長門守忠重(一五九八~一六六六)の墓所である。

酒井忠重 は、下総市川に蟄居中に不慮の死を遂げたため、生前からの関係からこの地に

葬られたようである。」

「酒井忠重逆修六地蔵供養塔」

酒井長門守忠重が萬治三年(一六六〇)一月十五日に逆修のために建立した六地蔵である。

この付近には、古く塔頭海潮庵があり、万日堂(常念仏堂)建立のために浄財を寄進した

のが酒井長門守忠重であった。この万日堂(常念仏堂)は、酒井忠重の戒名である

「光岳院殿従五位 前長州太守 鏡誉宗円大居士」に因んで「光岳院」と呼ばれていた。」

「逆修」とは生前に、自分の死後の冥福 (めいふく) のために仏事をすること。

予修 (よしゅ) 、逆善、逆修善とも言うと。

内部に諏訪神社の神輿が二基。

屋根に竜の神輿(左)と屋根に鳳凰の神輿(右)

左の神輿は明治の終わりから大正の頃に茅ケ崎市下寺尾から譲渡された神輿であると。

明治11年頃の二宮梅澤流の製作神輿で当時、下寺尾諏訪神社の境内八坂神社として

祀られていたと。

譲渡された神輿(明治20年、愛川町半原大工矢内右兵衛藤原高光の製作神輿で真土神社の

境内八坂神社として祀られていた。)の可能性があるのだと。

時宗総本山清浄光寺(遊行寺)の東門脇に建つ「小栗判官墓所入口」の石柱。

石柱の先に、墓所のある長生院への小路が続いているのであった。

旧東海道の遊行寺坂側の東側入口。

そして旧東海道の反対側には「 諏訪神社 」👈リンク が。

遊行寺境内の駐車場旧東海道側にある石碑群。

右から「蓄霊供養塔」。

「戦没者供養塔」

遊行七十代一求(いちぐ)上人による戦没者慰霊名号碑と同時に、藤沢市戦没者の会によって、

供養塔が東門の左側「敵御方供養塔」の側に建立されている。

碑には「倶會一處(くえいっしょ) 戦没者供養塔 遊行七十世他阿一求書」とある。

趣旨は戦没者慰霊名号碑と同様である。

「倶會一処」とは、極楽では多くのもっとも善き者と共に一つの所にいるという意味であると。

「藤沢敵味方供養塔」。

「国指定史跡 大正十五年(一九ニ六)十月一一十日指定

藤沢敵御方供養 総高一四九.五センチメートル 安山岩製

この石塔は、上杉禅秀の乱で戦死した敵・御方(味方)を供養するため、応永ニ十五年(一四一八)に

造立されたものです。

造立されたものです。

基礎石の上に角柱型の石塔が立てられ、塔身に銘文が刻まれています。

銘文は、磨滅していて読みとにくいのですが、次のように解読・解駅されています。

南無阿弥陀佛

自應廿三年十月六日兵乱至同

自應廿三年十月六日兵乱至同

廿四年於在々所々敵御方為

刀水火落命人畜亡魂皆悉往生浄土

故也過此塔婆之前僧俗可有十念者也 応永廿五年十月六日

故也過此塔婆之前僧俗可有十念者也 応永廿五年十月六日

応永ニ十三年(一四一六)十月六日からの戦乱は同ニ十四年に至り、

あちらこちらで敵方も御方も箭(矢).刀・水・火のために命を落としました。

亡くなった人間や家畜(軍馬など)の魂が、皆ことごとく極楽浄土へ往生しますように。

この塔婆の前を通り過きる僧侶も俗人も十念(十回の南無阿弥陀仏)をとなえて下さい。

亡くなった人間や家畜(軍馬など)の魂が、皆ことごとく極楽浄土へ往生しますように。

この塔婆の前を通り過きる僧侶も俗人も十念(十回の南無阿弥陀仏)をとなえて下さい。

この戦乱は、足利持氏に対して禅秀が起こしたもので、関東を統治する

鎌倉公方持氏と、その補佐役との争いだったため、鎌倉から関東各地に

戦火が広がりました。結局、室町幕府が持氏に援軍を送り、翌年一月に

禅秀らの敗北自害で落着しました。銘文末の日付は塔の造立日で、乱が

起きてからちょうど三回忌にあたります。時の遊行寺住職は遊行十四代

(藤沢八世)太空上人。文中にある「敵御方」は戦乱の勝者持氏にとっての

敵味方をいうもので、この石塔は、持氏が発願主となって、太空上人を

導師として造立したものと考えられています。

敵と味方を一緒に供養した石塔の中では古い作例で、この他の類例と

しては、慶長四年(一五九九)高野山奥の院(和歌山県)に、豊臣秀吉の朝鮮

出兵による両軍戦死者を供養して造立されたものなどが知られています。

時宗では、怨(数)・親(味方)両者を区別せず平等に弔った石塔の意味で、

怨親平等碑とも呼んています。」

そして東側からの参道沿右側にあったのが「鈴木貫介の歌碑」。

「もののあわれも知らさりし 少年にてこのみ寺の 小野小町の歌を読みしか」

鈴木貫介は、国府津に住み、川田順に師事した歌人。

「一遍上人像」の裏にあったのが「清水浩の句碑」

「春愁と いふ傘さして ひとりかな 浩」。

一遍上人の”花の事は花に聞け、雲のことは雲に聞け、私は知らない”という有名な言葉があるが、

その教えに応える”春愁に落ちて孤独に悩んでも、人の助けを借りずに自分で自分を見詰め

直しなさい”ということを俳句にしたもののようだ。

奇しくも一遍上人像のすぐ後ろに建てられたことに何か強い想いが感じられるのであった。

そして境内を時計回りに完全に?1周し散策を終えたのであった。

正面に「遊行茶屋」。

トイレ・休憩所に立ち寄る。

藤棚。

5月になれば。

【http://www.jishu.or.jp/hana-migoro】より

遊行寺の境内は何度となく散策したが、本堂の裏までゆっくりと散策することは今回が

初めてなのであった。

完全制覇の残りは「遊行寺宝物館」と「小書院の前の菖蒲園」であろうか。

・・・ もどる ・・・

・・・END・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[藤沢歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.08

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.07

-

今年も遊行寺への初詣、そして境内巡り(… 2021.01.06 コメント(1)

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.