PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

岡山後楽園の花菖蒲…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの… Gママさん

Gママさん

バイクのシートが裂… noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん東海道まち歩き (1)… New! オジン0523さん

【街路樹のなのみの…

Gママさん

Gママさんバイクのシートが裂…

noahnoahnoahさん

noahnoahnoahさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

Calendar

カテゴリ: 横浜市泉区歴史散歩

そして次に「三嶋神社」を訪ねた。

右手に石造りの一の鳥居が。

横浜市泉区岡津町2352。

この周辺は「岡津城」が有った場所であると。

一の鳥居に前、横浜市立岡津小学校への裏門前のこの盛り上がった場所が

「岡津城」の土塁のようであった。

城跡は、標高59m、比高(ひこう)40mであったと。

岡津城は扇谷上杉氏・上杉定正の養子、上杉朝良の居城。1512(永正9年)には相模に

進出した伊勢宗瑞(北条早雲)によって攻略された。早雲は岡津城を江戸衆の

太田大膳亮に与えた。1590年(天正18年)に北条氏が滅亡し、徳川家康が関東に

入封したのちは彦坂元正が当地の代官として赴任し、岡津陣屋が置かれたが、

1606年(慶長11年)に改易されたため陣屋も廃さた。現在城址は本丸跡が

三嶋神社の北側上方には 横浜市立岡津中学校のグラウンドになっており、曲輪跡とされる

三嶋神社の前には土塁を確認することができる。また陣屋が築かれたのは横浜市立

岡津小学校のあたりで、ここが岡津城の最下段の曲輪で、近くにかかる鷹匠橋と呼ばれる

青い橋が大手道とされていると。

そして再び「三嶋神社」の一の鳥居を潜る。

そして二の鳥居。この鳥居は六脚の両部鳥居であった。

左右に石灯籠が。

右手の手水舎。

水盤には手造りの屋根が。目的は??

そして正面に「社殿」。

岡津全域の鎮守さまで、天文5年(1536)に創建と伝えられ、

祭神は大山祇命(

おおやまつみのみこと)。天正18年(1590)に今の岡津小学校地に

陣屋を築いた代官頭の彦坂小刑部(

こぎょうぶ)元正をはじめ、その後の岡津村の領主は

守護神として三嶋神社を信仰した。昭和47年(1972)まで神社の参道は県道から鳥居まで

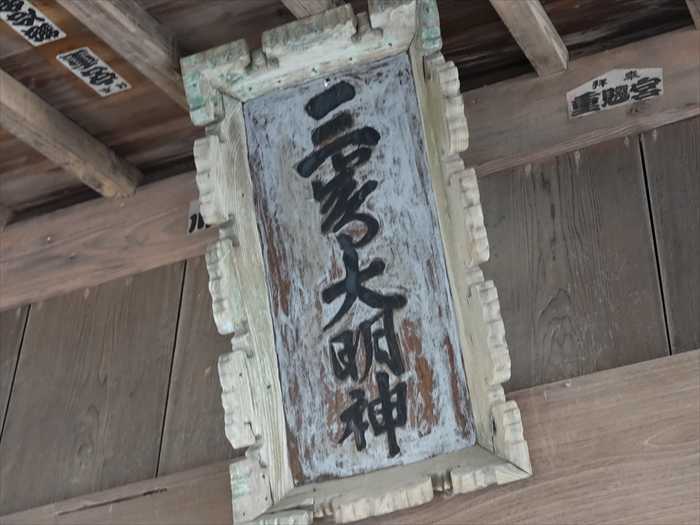

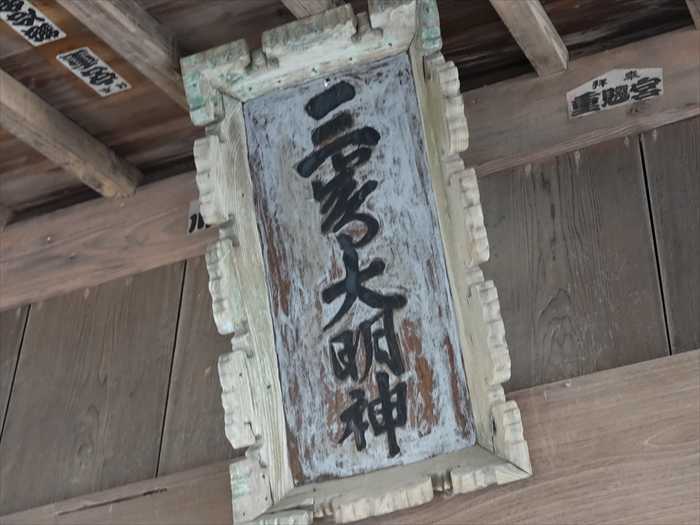

扁額は「三島大明神」。

「社殿」前から境内を見る。階段下を真っ直ぐ進むと、参道であるが

横浜市立岡津小学校のグランドを横断していたのであった。

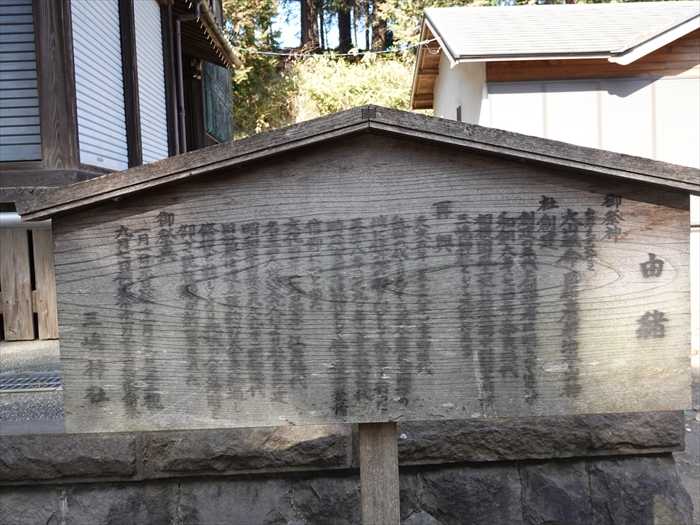

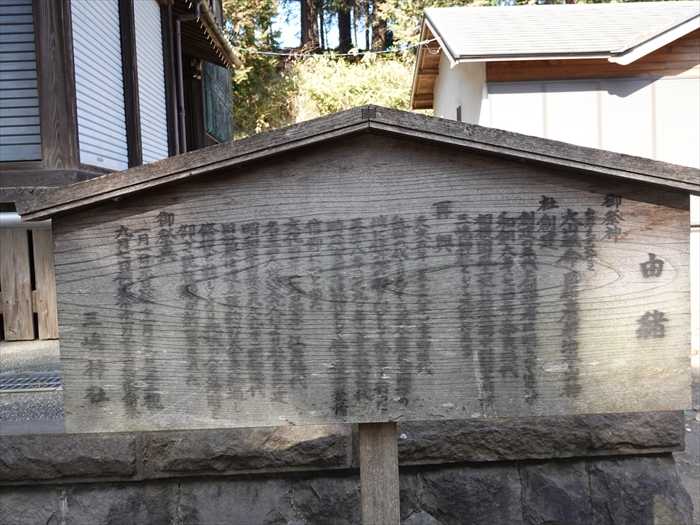

「由緒

御祭神 大山祇命(

社創建 創建の年代と創健者は明らかでないが和銅六年(七一四)奈良時代相模国風土記に

鎌倉郡中川村字岡津三嶋神社として文献にある。

再興 天文五年(一五三六)室町時代乱世の代より多くの武人・農民が岡津の地に住み

心の拠り所として祭事を行った。天正十八年(一五九〇)安土桃山時代、時の

代官が守護神として社を造営整備信仰につとめた。

文化四年(一八〇七年)江戸時代名主四人世話人九人により社を再建昭和四十四年

(一九九九年)昭和時代旧社殿は建立後約百六十年経過し修復も難しくなり地域の

人々の浄財を仰ぎ現社殿が新築されました。

御祭典 一月一日 元旦祭 九月七日 例大祭

十一月十五日 七五三祝 十一月二十三日 新穀感謝祭 三嶋神社」

神楽殿。

社務所。

「皇紀二千六百年記念植樹之碑」。

石の社があったがやや荒れ果てて。

「奉納」と書かれた石碑もあった。

「岡津城」に関連した石塔であろうか。

そして次に小高い山上にある神社に向かった。

神社への坂道から新たに出来る工事中の道路を見る。

「阿久和川」に向かう直線のバイパス工事の様であった。

正面に小さな神社。

小さな「稲荷社」社殿。

朱の鳥居の前右にあったのが「庚申供養塔」。

「文字庚申供養塔」で寛政八(1796)年の文字が。

双体道祖神

昭和四十五(1970)年に移設と有るだけで年代は不明。

そして来た道を戻り「阿久和川」を渡る。橋の名は「伊勢堰橋」。

県道401号線に突き当たり左折して進むと直ぐにあったのが「岡津町」交差点。

ここを右折して坂を上って行く。

この道路は横浜市営地下鉄ブルーライン(1号線)の「踊場駅」方面への道で、

道路の両脇には様々なファミレスが賑やかに並んでいた。

南に進んで行くと道路脇の花壇の菜の花が美しく。

そして次に訪ねたのが右手にあった高野山真言宗

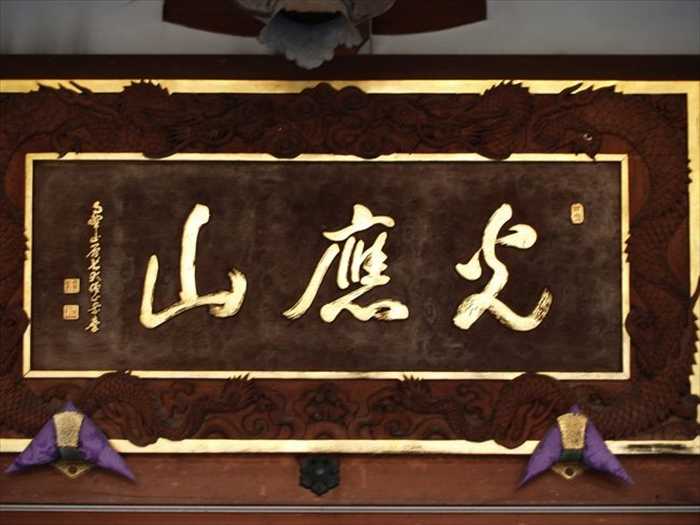

「光應山 普光寺(こうおうさん ふこうじ)」。

この寺は「光應山 東光院( とうこういん) 普光寺」といい、

本尊の玉眼、彩色の聖観世音菩薩像の大慈大悲の光が普く(あまねく)輝いているという

意味が込められていると。

本堂は平成3年の建築、本堂の内陣には弘法大師の一生を描いた欄間があり、境内には

歓喜天(かんきてん)堂や四国八十八カ所の砂が敷き詰められた砂踏霊場があった。

寺入口右の盛土の上に天神社が祀られ、その境内に原田由右衛門門人建立の

「筆塚(ふでつか)」も。

「光應山普光寺」の寺号標石。

「ほほえみ観音」。

お顔をズームして。

参道脇には「六地蔵堂」。

真っ赤な頭巾、涎掛け姿の「六地蔵」。

小高い場所に「神社」が。

名前は「天神社」。

原田由右衛門(よし(う)えもん)門人建立の「 筆塚 」👈リンク。

「天神社」裏の桜の大樹。春になれば見事な姿に変身するのであろう。

庚申塚の「舟形光背型地蔵立像+三猿」

台座には「同行四人」

正面右側 「奉庚申供養成就」

正面左側 「寛文十戌十一月六日」(1670)の文字が刻まれていた。

右側には「駒型〇〇塔」。

正面に「普光寺」の「本堂」の姿が。

左手には小さな「弁天池」が。

「弁天堂」。

技芸上達、商売繁盛にご利益があるとされる。

「子育観音像」と「〇〇地蔵」。

「水屋」。

「水天」と刻まれた石塔。

「神奈川宗務支所」。

境内の「石仏群」。

絵を描いているのか?

本を読む。

これは?小さな琴を弾く?

涅槃仏?

「聖天堂」。

商売繁盛、夫婦和合にご利益があるとされる「大聖歓喜天様」をお祀りしていると。

双身像の聖天様は、夫婦和合・安産・子宝の神様として信仰されていると。

「本堂」を正面から。

室町時代中期に開山したと伝わる。

開山は円威和尚、二世円成和尚であり、ご本尊様である聖観音菩薩像は、開山円威和尚の追善の

ために、二世円成和尚が造立されたとの記述が残っていると。

それによると、聖観音菩薩像が安置されたのが長禄三年(1459年)。

その二年前に円威和尚が入寂されたと記されているので、少なくとも当山は1450年代には

開山していたことがわかるのだと。

「弘法大師像」。

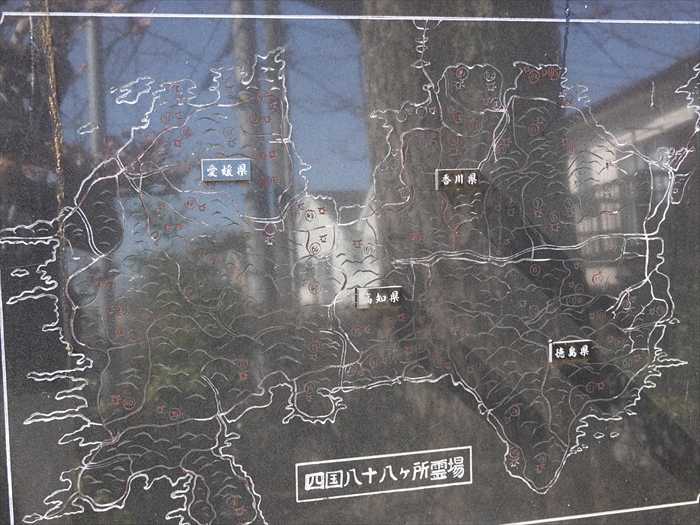

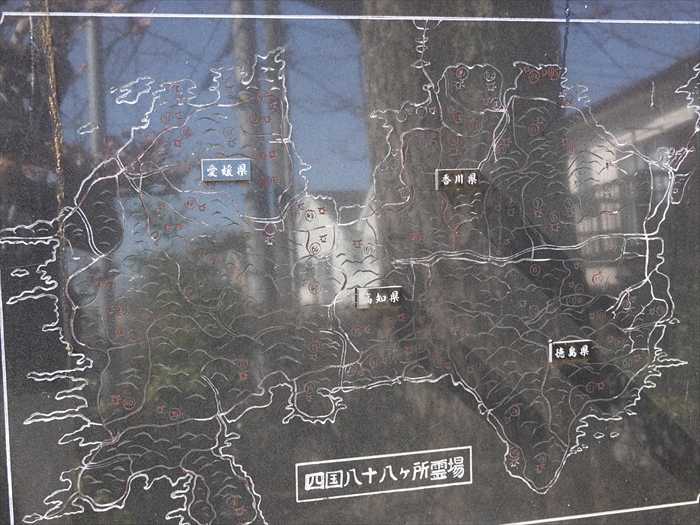

周囲には「四国八十八ヶ所霊場」の寺院名と御本尊の刻まれた石柱が円形に並んでいた。

別の角度から。

懐かしき「 四国八十八ヶ所霊場 」👈リンク 碑。

私は2018(平成三十年).03.30に「結願」したのであった。

「四国八十八ヶ所お砂踏み霊場」案内板。

四国八十八ヶ所御砂踏み霊場の第一番「霊山寺」の石仏。

四国八十八ヶ所御砂踏み霊場の第八十八番「大窪寺」の石仏。

参道中央に「香炉堂」と「香炉」。

「横浜市名木古木指定 ヤマモミジ」。

前方に石仏、左手には「賽の河原」。

石仏は「水子地蔵尊」。

「賽の河原」。

「本堂」。

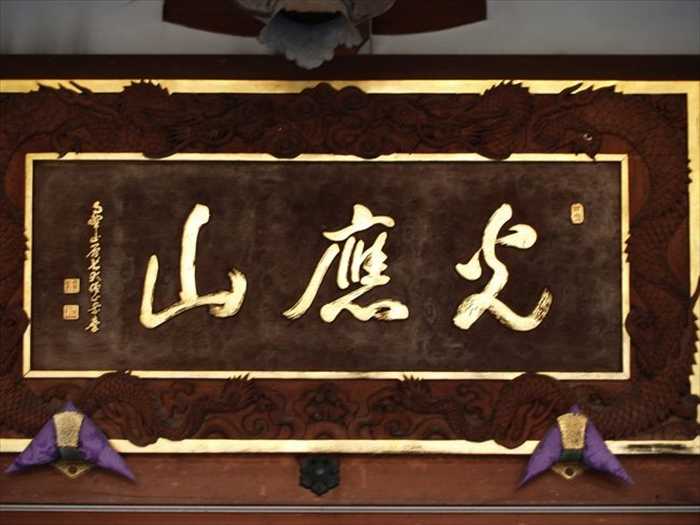

「普光寺本堂」に掛かる「光應山」の扁額。

「本堂」前から境内を見る。

「本堂 内陣」。

ズームして。

「本堂」左側斜面には墓地が拡がっていた。

その上に「鐘楼」が見えた。

再び「本堂」を見る。

屋根には「五三の桐」、「左三つ巴」の施された鬼瓦等が。

「普光寺」を後にして「観音谷北側」交差点を左折して進むと左側にあったのが

「防災協力農地」の案内板があった。

「防災協力農地」とは、地震災害が発生した場合に、農地所有者の協力により、農地を

あらかじめ登録することによって、市民の避難空間としての活用と、災害復旧用資材置場を

確保することを目的とした制度とのこと。

そして右手奥には朱の鳥居のある小さな「社」があったが。

その隣は「なかまる動物病院」の駐車場であったが、関係があるのだろうか?

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

右手に石造りの一の鳥居が。

横浜市泉区岡津町2352。

この周辺は「岡津城」が有った場所であると。

一の鳥居に前、横浜市立岡津小学校への裏門前のこの盛り上がった場所が

「岡津城」の土塁のようであった。

城跡は、標高59m、比高(ひこう)40mであったと。

岡津城は扇谷上杉氏・上杉定正の養子、上杉朝良の居城。1512(永正9年)には相模に

進出した伊勢宗瑞(北条早雲)によって攻略された。早雲は岡津城を江戸衆の

太田大膳亮に与えた。1590年(天正18年)に北条氏が滅亡し、徳川家康が関東に

入封したのちは彦坂元正が当地の代官として赴任し、岡津陣屋が置かれたが、

1606年(慶長11年)に改易されたため陣屋も廃さた。現在城址は本丸跡が

三嶋神社の北側上方には 横浜市立岡津中学校のグラウンドになっており、曲輪跡とされる

三嶋神社の前には土塁を確認することができる。また陣屋が築かれたのは横浜市立

岡津小学校のあたりで、ここが岡津城の最下段の曲輪で、近くにかかる鷹匠橋と呼ばれる

青い橋が大手道とされていると。

そして再び「三嶋神社」の一の鳥居を潜る。

そして二の鳥居。この鳥居は六脚の両部鳥居であった。

左右に石灯籠が。

右手の手水舎。

水盤には手造りの屋根が。目的は??

そして正面に「社殿」。

岡津全域の鎮守さまで、天文5年(1536)に創建と伝えられ、

祭神は

陣屋を築いた代官頭の彦坂

守護神として三嶋神社を信仰した。昭和47年(1972)まで神社の参道は県道から鳥居まで

扁額は「三島大明神」。

「社殿」前から境内を見る。階段下を真っ直ぐ進むと、参道であるが

横浜市立岡津小学校のグランドを横断していたのであった。

「由緒

御祭神 大山祇命(

社創建 創建の年代と創健者は明らかでないが和銅六年(七一四)奈良時代相模国風土記に

鎌倉郡中川村字岡津三嶋神社として文献にある。

再興 天文五年(一五三六)室町時代乱世の代より多くの武人・農民が岡津の地に住み

心の拠り所として祭事を行った。天正十八年(一五九〇)安土桃山時代、時の

代官が守護神として社を造営整備信仰につとめた。

文化四年(一八〇七年)江戸時代名主四人世話人九人により社を再建昭和四十四年

(一九九九年)昭和時代旧社殿は建立後約百六十年経過し修復も難しくなり地域の

人々の浄財を仰ぎ現社殿が新築されました。

御祭典 一月一日 元旦祭 九月七日 例大祭

十一月十五日 七五三祝 十一月二十三日 新穀感謝祭 三嶋神社」

神楽殿。

社務所。

「皇紀二千六百年記念植樹之碑」。

石の社があったがやや荒れ果てて。

「奉納」と書かれた石碑もあった。

「岡津城」に関連した石塔であろうか。

そして次に小高い山上にある神社に向かった。

神社への坂道から新たに出来る工事中の道路を見る。

「阿久和川」に向かう直線のバイパス工事の様であった。

正面に小さな神社。

小さな「稲荷社」社殿。

朱の鳥居の前右にあったのが「庚申供養塔」。

「文字庚申供養塔」で寛政八(1796)年の文字が。

双体道祖神

昭和四十五(1970)年に移設と有るだけで年代は不明。

そして来た道を戻り「阿久和川」を渡る。橋の名は「伊勢堰橋」。

県道401号線に突き当たり左折して進むと直ぐにあったのが「岡津町」交差点。

ここを右折して坂を上って行く。

この道路は横浜市営地下鉄ブルーライン(1号線)の「踊場駅」方面への道で、

道路の両脇には様々なファミレスが賑やかに並んでいた。

南に進んで行くと道路脇の花壇の菜の花が美しく。

そして次に訪ねたのが右手にあった高野山真言宗

「光應山 普光寺(こうおうさん ふこうじ)」。

この寺は「光應山 東光院( とうこういん) 普光寺」といい、

本尊の玉眼、彩色の聖観世音菩薩像の大慈大悲の光が普く(あまねく)輝いているという

意味が込められていると。

本堂は平成3年の建築、本堂の内陣には弘法大師の一生を描いた欄間があり、境内には

歓喜天(かんきてん)堂や四国八十八カ所の砂が敷き詰められた砂踏霊場があった。

寺入口右の盛土の上に天神社が祀られ、その境内に原田由右衛門門人建立の

「筆塚(ふでつか)」も。

「光應山普光寺」の寺号標石。

「ほほえみ観音」。

お顔をズームして。

参道脇には「六地蔵堂」。

真っ赤な頭巾、涎掛け姿の「六地蔵」。

小高い場所に「神社」が。

名前は「天神社」。

原田由右衛門(よし(う)えもん)門人建立の「 筆塚 」👈リンク。

「天神社」裏の桜の大樹。春になれば見事な姿に変身するのであろう。

庚申塚の「舟形光背型地蔵立像+三猿」

台座には「同行四人」

正面右側 「奉庚申供養成就」

正面左側 「寛文十戌十一月六日」(1670)の文字が刻まれていた。

右側には「駒型〇〇塔」。

正面に「普光寺」の「本堂」の姿が。

左手には小さな「弁天池」が。

「弁天堂」。

技芸上達、商売繁盛にご利益があるとされる。

「子育観音像」と「〇〇地蔵」。

「水屋」。

「水天」と刻まれた石塔。

「神奈川宗務支所」。

境内の「石仏群」。

絵を描いているのか?

本を読む。

これは?小さな琴を弾く?

涅槃仏?

「聖天堂」。

商売繁盛、夫婦和合にご利益があるとされる「大聖歓喜天様」をお祀りしていると。

双身像の聖天様は、夫婦和合・安産・子宝の神様として信仰されていると。

「本堂」を正面から。

室町時代中期に開山したと伝わる。

開山は円威和尚、二世円成和尚であり、ご本尊様である聖観音菩薩像は、開山円威和尚の追善の

ために、二世円成和尚が造立されたとの記述が残っていると。

それによると、聖観音菩薩像が安置されたのが長禄三年(1459年)。

その二年前に円威和尚が入寂されたと記されているので、少なくとも当山は1450年代には

開山していたことがわかるのだと。

「弘法大師像」。

周囲には「四国八十八ヶ所霊場」の寺院名と御本尊の刻まれた石柱が円形に並んでいた。

別の角度から。

懐かしき「 四国八十八ヶ所霊場 」👈リンク 碑。

私は2018(平成三十年).03.30に「結願」したのであった。

「四国八十八ヶ所お砂踏み霊場」案内板。

四国八十八ヶ所御砂踏み霊場の第一番「霊山寺」の石仏。

四国八十八ヶ所御砂踏み霊場の第八十八番「大窪寺」の石仏。

参道中央に「香炉堂」と「香炉」。

「横浜市名木古木指定 ヤマモミジ」。

前方に石仏、左手には「賽の河原」。

石仏は「水子地蔵尊」。

「賽の河原」。

「本堂」。

「普光寺本堂」に掛かる「光應山」の扁額。

「本堂」前から境内を見る。

「本堂 内陣」。

ズームして。

「本堂」左側斜面には墓地が拡がっていた。

その上に「鐘楼」が見えた。

再び「本堂」を見る。

屋根には「五三の桐」、「左三つ巴」の施された鬼瓦等が。

「普光寺」を後にして「観音谷北側」交差点を左折して進むと左側にあったのが

「防災協力農地」の案内板があった。

「防災協力農地」とは、地震災害が発生した場合に、農地所有者の協力により、農地を

あらかじめ登録することによって、市民の避難空間としての活用と、災害復旧用資材置場を

確保することを目的とした制度とのこと。

そして右手奥には朱の鳥居のある小さな「社」があったが。

その隣は「なかまる動物病院」の駐車場であったが、関係があるのだろうか?

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[横浜市泉区歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

横浜市泉区歴史散歩 目次 2021.05.25

-

横浜市泉区の古道を巡る(その38):鎌倉… 2021.04.07 コメント(2)

-

横浜市泉区の古道を巡る(その37):龍長… 2021.04.06

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.