PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

ムラサキチドメ、オ…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいの里… New! オジン0523さん

【ONCA COFFEE ・ … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいの里… New! オジン0523さん

【ONCA COFFEE ・ …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

『 鎌倉散策 目次

』

👈リンク

鎌倉・円覚寺塔頭・「松嶺院」の散策を続ける。

「拾翠巌佛」。

「毘盧遮那仏立像(びるしゃなぶつりゅうぞう) 大日如来 江戸中期の作

ひつじ・さる歳生まれの守り本尊」と。

よく見ると袈裟に一面仏像が彫られていた。

石仏3体が並ぶ。

「空」と刻まれた石碑。

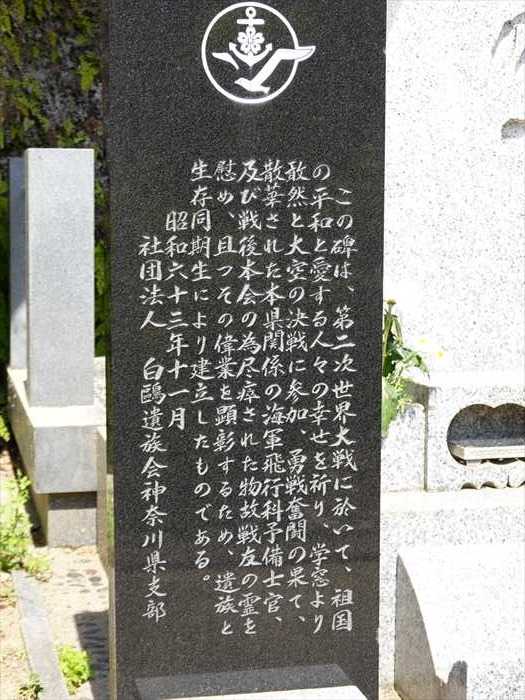

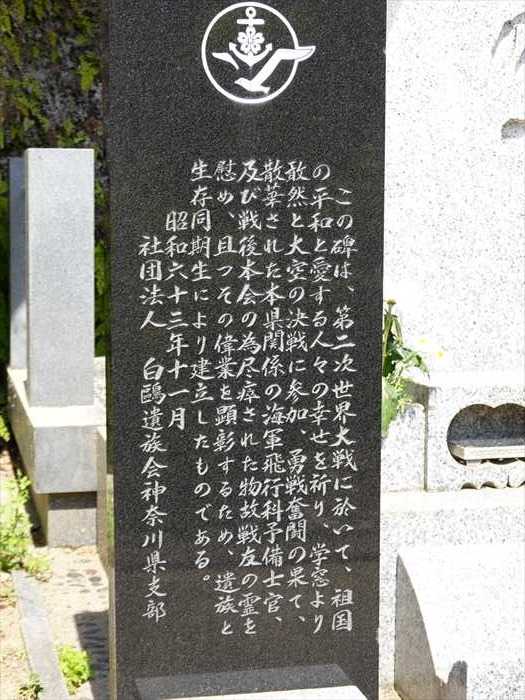

「この碑は、第二次世界大戦に於いて、祖国の平和と愛する人々の幸せを祈り、学窓より

敢然と大空の決戦に参加、勇戦奮闘の果て、散華された本県関係の海軍飛行科予備士官、

遺族と生存同期生により建立したものである。

昭和六十三年十一月 社団法人 白鴎遺族会神奈川県支部」

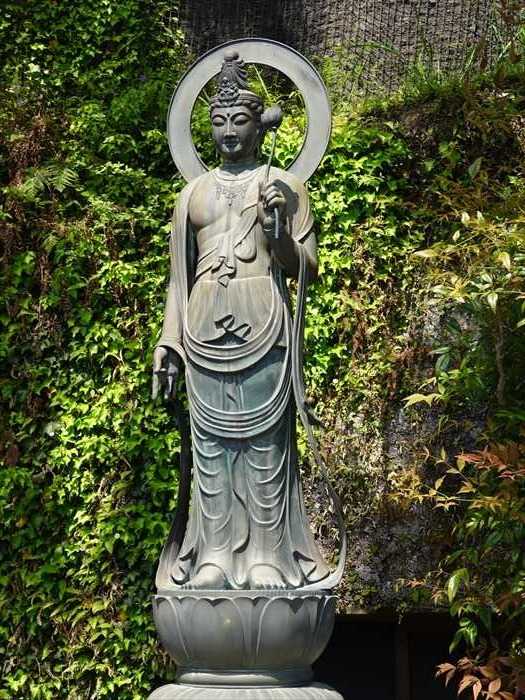

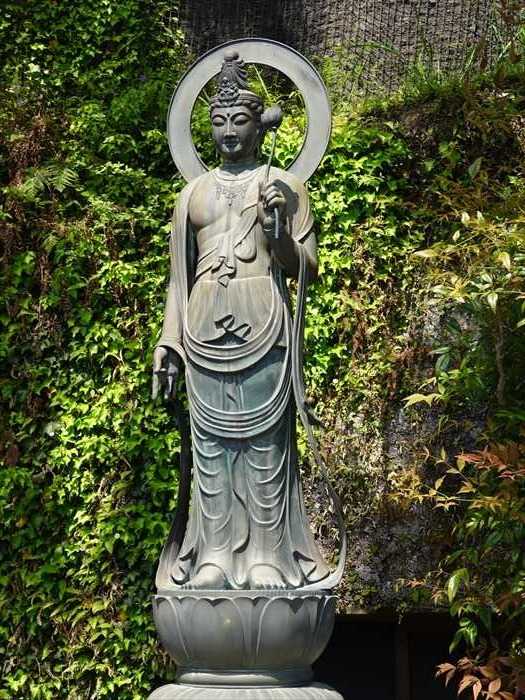

「青松観音(せいしょうかんのん)」。

「聖観音菩薩立像 大慈悲を以って衆生を救ってくださる子(ねずみ)歳生れの守り本尊」。

素朴な石仏。

この石仏も。

「松嶺院」の境内裏山の墓地内は撮影禁止。

芥川賞作家開高健、中山義秀、俳優佐田啓二、女優田中絹代、オウム真理教の被害者坂本弁護士

一家の墓もある。これらの墓には小さな案内板が付けられている。田中絹代の墓石には

顔のレリーフが飾られ、墓誌には開高健だけが戒名ではなく俗名で彫られている。

しかし、何と言ってもようやく裁判が結審したオウム真理教が起こした一連の事件で、

新しい生花が供えられていた。「合掌」。

写真中央の墓地の崖面には、コンクリートでやぐらを埋めた様な跡も見えたのであった。

そして「遍路みち」で境内を一周して入口まで戻る。

ここにも美しい豪華な牡丹の花が。

前方に大きな石塔。

日露戦争戦没者の慰霊塔で、亀の甲羅の上に乗った石碑には「護国塔 従軍司教釈宗演 書」と

あった。

円覚寺二百七世・釈宗演は、日露戦争には従軍司教として出征しているのだと。

夏場は、花と緑につつまれた美しい場所なのだ。

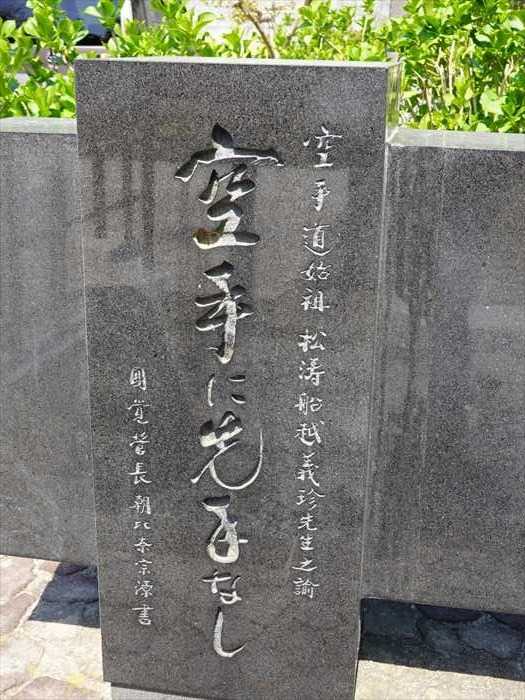

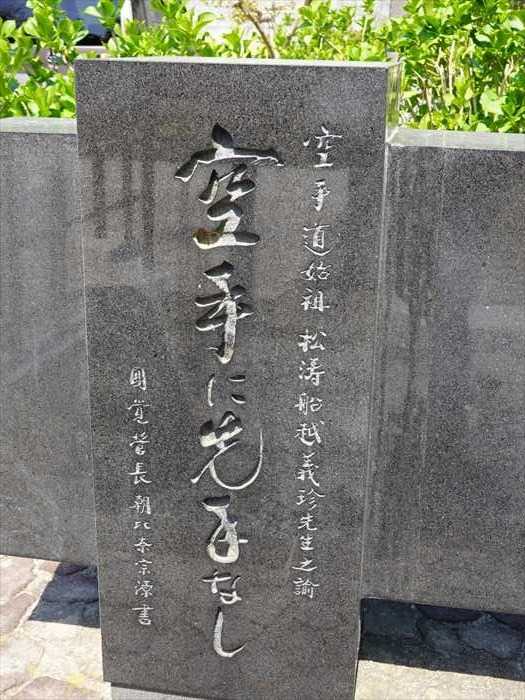

「空手道始祖松濤船越義珍先生之論 空手に先手なし」碑。

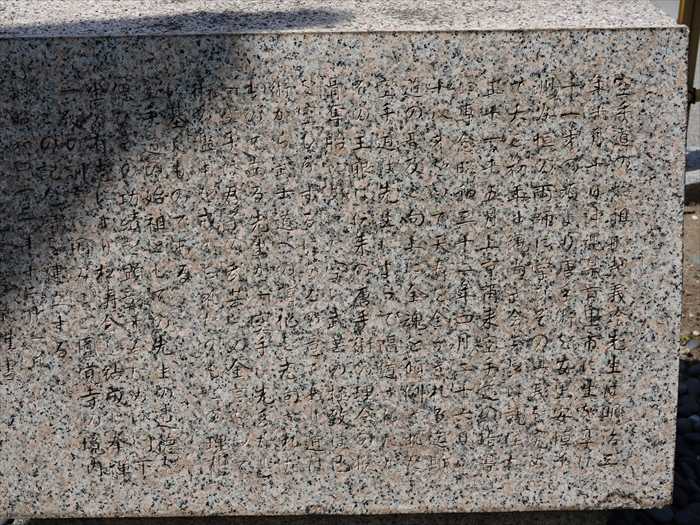

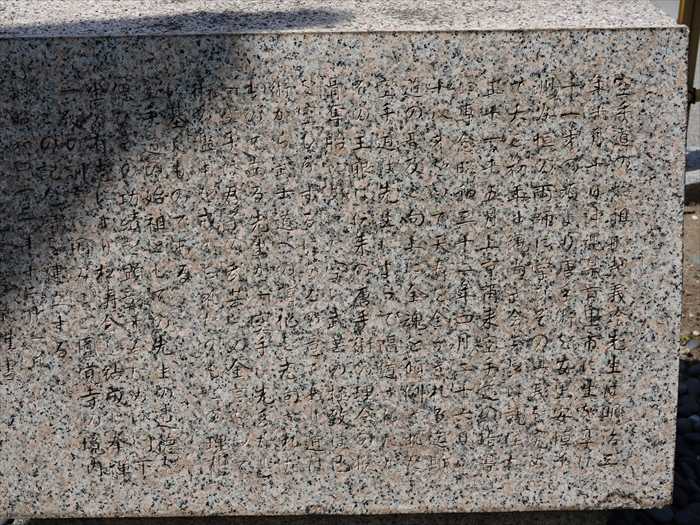

「空手道の始祖 船越義珍は、明治三年十月十日(明治元年十一月十日)沖縄県首里市に生を享け、

十一才(十三才)の頃より安里安恒、糸洲安恒の両師に学び、その奥義を極めて大正初年

沖縄尚武会会長に就任、大正十一年五月上京爾来、空手道の指導に専念、昭和三十二年四月

二十六日、八十八才を以て天寿を全うされる迄斯の道の普及と向上に全魂を傾倒された空手道は

先生によって唱道されたが、その主眼は伝来の唐手術の理念の換骨奪胎にあった空は武芸の極致は

己を空しうするにあるの意であり、道は術から武士道への醇化を志向されたものであることから、

「空手に先手なし」「空手は君子の武芸」の金言を以て術の乱用を戒められたのもこの理解に

基づくものである。

空手道の始祖としての先生の遺徳を偲び、その功績を顕彰するために門下生の有志により

松涛会を結成し、拳禅一致の訓言に因みここ円覚寺境内にこの記念碑を建立する。

昭和四十三年十二月一日 大濱 信泉 謹書」

そして「松嶺院」を後にして隣の藁葺き屋根の「選佛場」を訪ねた。

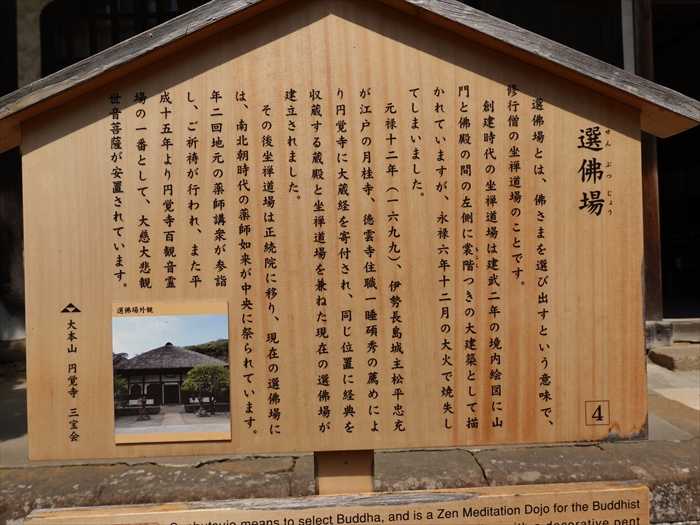

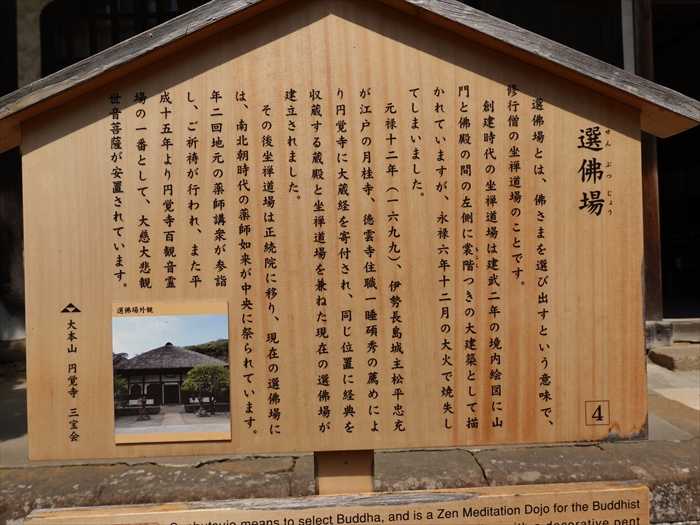

「選佛場

「選佛場」内部。

左右に畳が敷かれていた。

この畳の上で座禅を。

中央に南北朝時代の「薬師如来像」。

衣紋を深く彫り出し、袖下を長く垂らす宋風のスタイル。穏やかにうっすら残る唇の紅が

以前は印象的であったがこの日は・・・。

お顔をズームして。

「吊灯篭 」。

「大慈大悲観音菩薩像」。

お顔をズームして。

そして次に「仏殿」へ。

円覚寺の伽藍は、建長寺と同様に中国の径山(きんざん)・万寿寺に習った左右対称型の様式で、

その中心となるのがこの仏殿です。 弘安五年(1282年)の創建当時から存在していましたが、

長い歴史の中で遭遇した震災により幾度も倒壊・焼失を繰り返しました。

現在の仏殿は、昭和39年(1964年)に落慶法要を迎えたもので、関東大震災で倒壊した

先代の仏殿から頑丈な鉄筋コンクリート製に作り替えられました。

なおこの外観は、元亀四年(1573年)の仏殿古図を参考に復元されたもの。

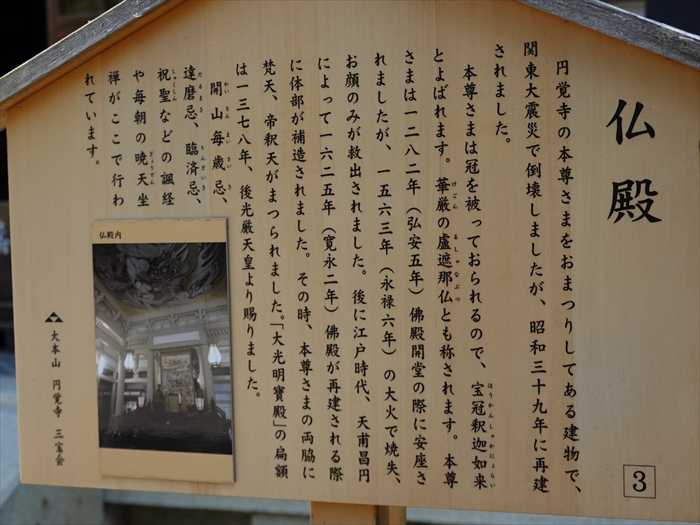

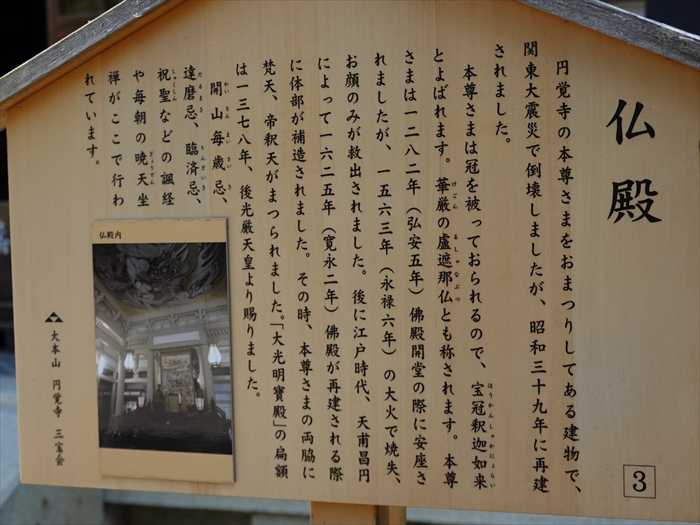

「仏殿

円覚寺の本尊さまをおまつりしてある建物で、関東大震災で倒壊しましたが、昭和三十九年に

再建されました。

本尊さまは冠を被っておられるので、宝冠釈迦如来とよばれます。華厳の盧遮那仏とも

称されます。

本尊様は一ニ八ニ年(弘安五年)佛殿開堂の際に建立されましたが、一五六三年(永禄六年)の

大火で焼失、お顔のみが救出されました.後に江戸時代、天甫昌円によって一六ニ五年

(寛永ニ年)佛殿が再建される際に体部が補造されました。その時、本尊様の両脇に梵天、

帝釈天がまつられました。「大光明寶殿」の扁額は一三七八年後光厳天皇より賜りました。

開山毎歳忌、達磨忌、臨済忌、祝聖などの諷経や毎朝の暁天坐禅がここで行われています。」

「仏殿」内部。

ご本尊は冠を被っておられるので、「宝冠釈迦如来(鎌倉市指定文化財)」と呼ばれ、

華厳の 盧遮那仏 とも称されます。

脇侍は、向かって左が「帝釈天」、右が「梵天」とされており、何れも鎌倉市の指定文化財と

なっている。

冠を被っておられるので、「宝冠釈迦如来」。

宝冠と胸飾りを纏うおごそかな姿は圧巻。

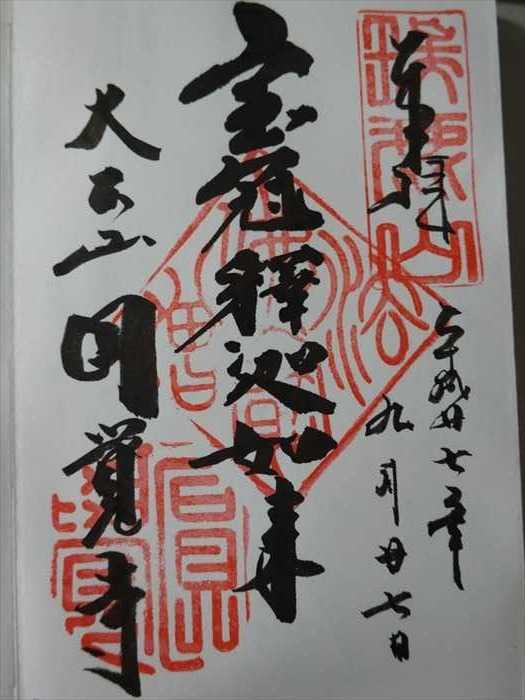

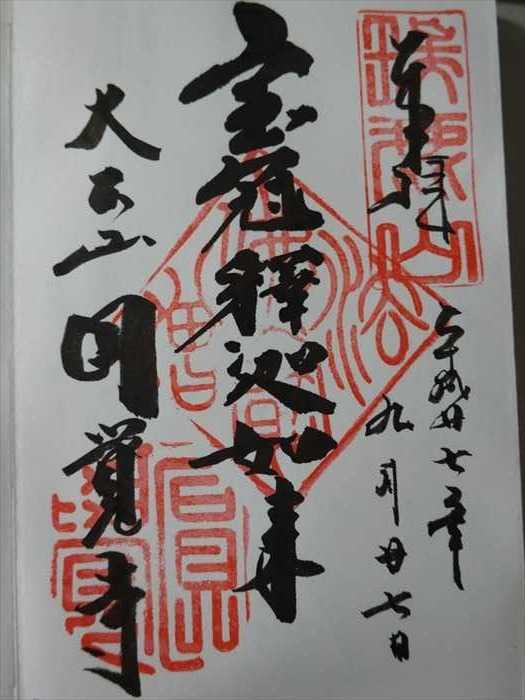

以前戴いた「鎌倉五山 第二番 円覚寺」の「宝冠釈迦如来」の御朱印です。

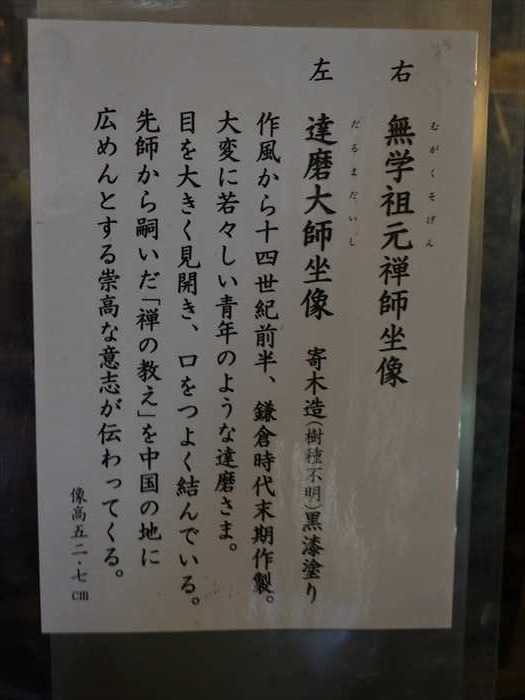

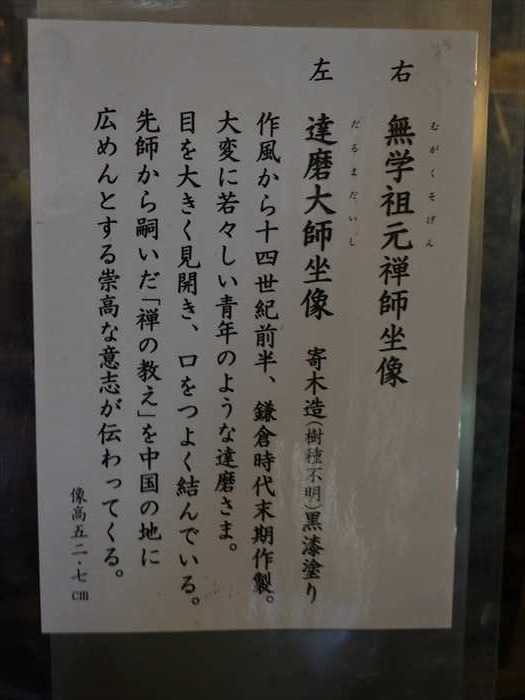

仏殿に入って左奥に鎮座する二体の坐像は、左が「達磨大師像」、右が「無学祖元像」。

左 達磨大師(だるまだいし)坐像。

右 無学祖元(むがくそげん)禅師像。

「右 無学祖元(むがくそげん)禅師像

左 達磨大師(だるまだいし)坐像 寄木造(樹種不明)黒漆塗り

作風から十四世紀前半、鎌倉時代末期作製。

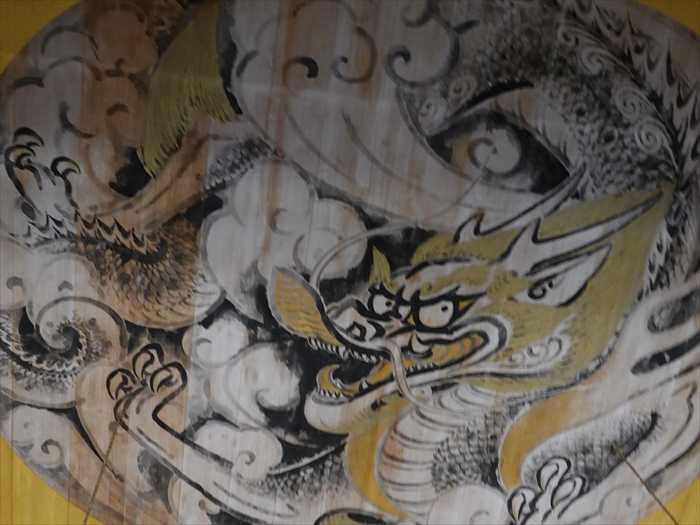

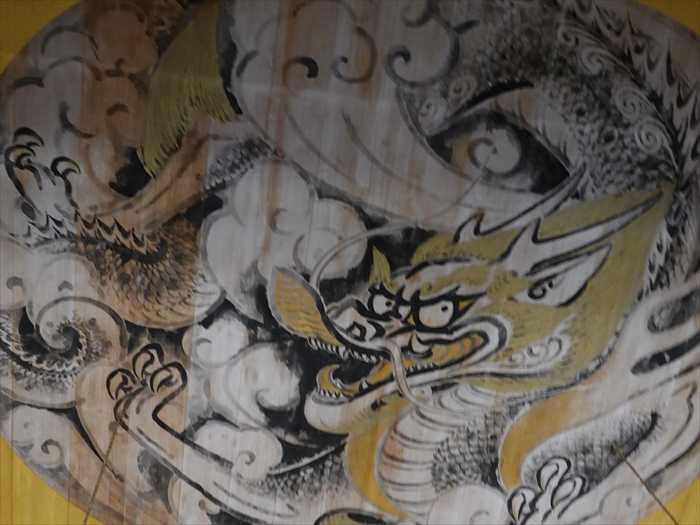

天井の龍は「白龍図」。

なお円覚寺仏殿の龍の爪は3本だが、建長寺仏殿の龍の爪は5本ある。

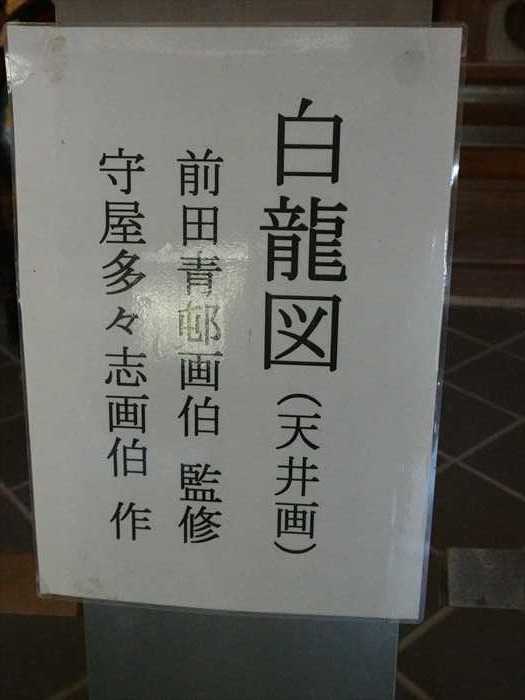

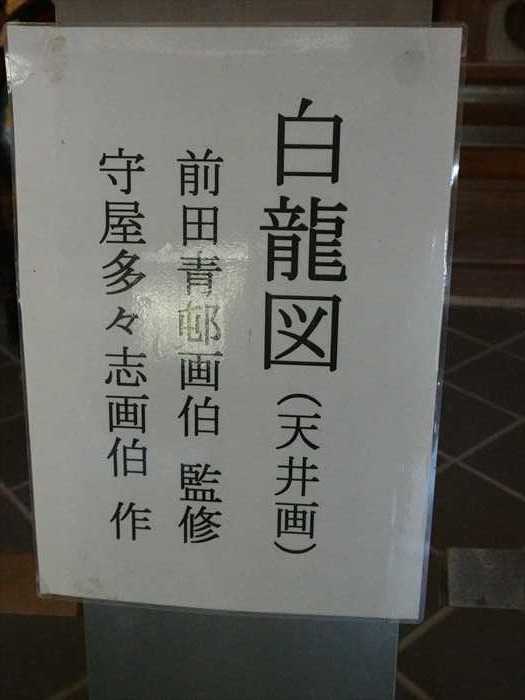

「白龍図(天井画)

前田青邨画伯 監修

守屋多々志画伯 作」。

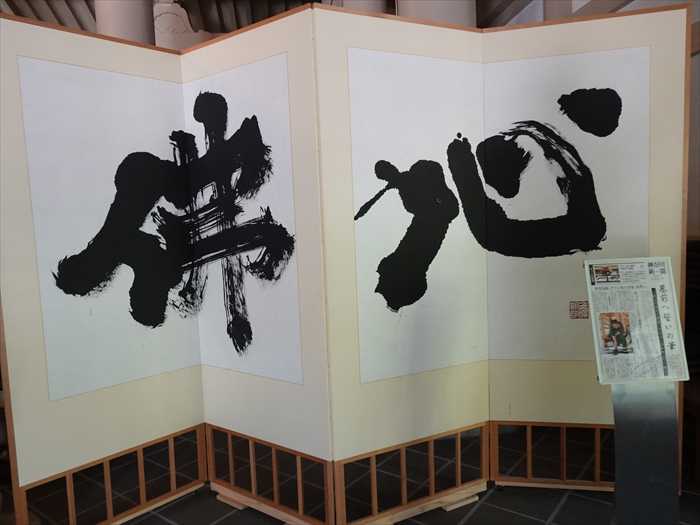

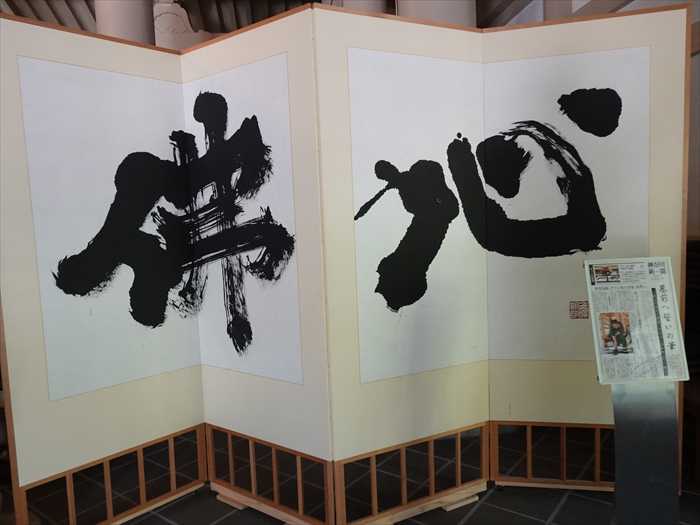

「佛心」と書かれた大きな屏風。

「木魚」と「太鼓」。

そして「仏殿」の前から「三門」を見る。

「選仏場」の横の道は「龍隠庵(りょういんあん/りゅういんあん)」の入口。

寺号標石「龍隠庵」。

参道角にあった石仏。

道を進むとあった「龍隠庵」案内板。

新緑のモミジ葉が美しく輝いていた。

左に折れ、右に折れると正面に崖をくりぬいた「やぐら」が。

見上げて。

新緑のカオスを楽しむ。

「やぐら」の中に「観音像」。

この石段の上に「龍隠庵」。

「やぐら」の中の五輪塔。

「龍隠庵(円覚寺塔頭)」

円覚寺百二世大雅省音(おおがしょういん)の塔所。もと龍隠軒と称した。

長尾忠政により創建。本尊は観音菩薩。

百三十七世芳隠省菊によって開かれた。

法珠院の宿寮(龍隠軒)であったが、一四ニ六年(応永三十三年)に塔頭に列せられる。

のちに法珠院が衰退し、龍隠軒のみが残った。

そして引き返し「仏殿」脇の参道を奥に向かって進むと左手にあったのが

「居士林(こじりん)」。

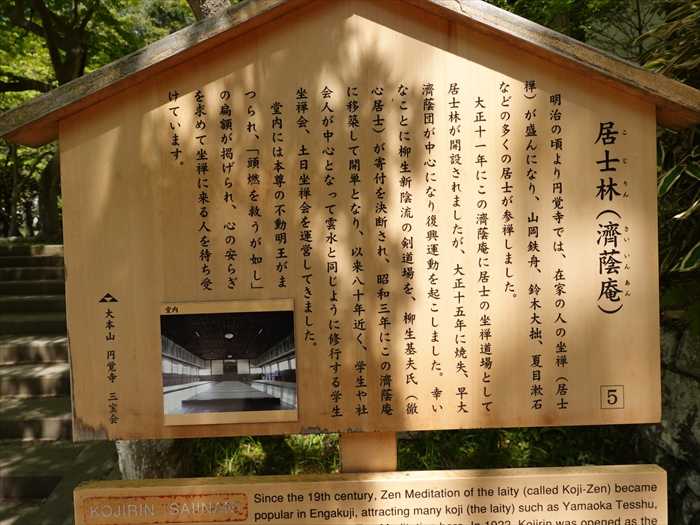

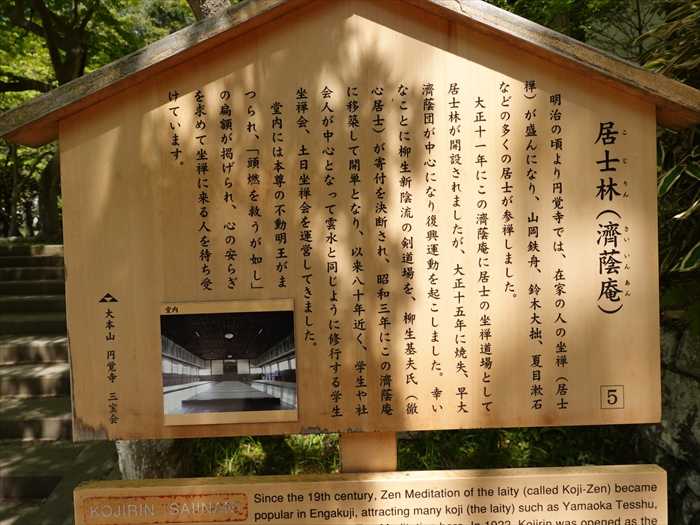

「居士林(濟蔭庵(さいいんあん))

明治の頃より円覚寺では、在家の人の座禅(居士林)が盛んになり、山岡鉄舟鈴木大拙、

夏目漱石などの虎児が参禅しました。

大正11年にこの濟蔭庵に居士の座禅道場として居士林が開設されましたが、大正15年に消失、

早大濟蔭団が中心になり復興運動を起こしました。

幸いなことに柳生新陰流の剣道場を柳生基夫氏が寄付を決断され、昭和3年にこの濟蔭庵に

移築して以降80年近く、学生や社会人が中心となって雲水と同じように修行する学生座禅会、

土日座禅会を運営してきました。

堂内には本尊の不動明王がまつられ、「頭燃を救うが如し」の扁額が掲げられ、心の安らぎを

求めて座禅に来る人を持ち受けています。」

「山門」。

「居士」とは在家の禅の修行者を指し、居士林は禅を志す在家のための専門道場。

もと東京の牛込にあった柳生流の剣道場が、昭和3年(1928)柳生徹心居士より寄贈され、

移築された。

現在も学生坐禅、土日坐禅会など、初心者でも参加できる坐禅会が定期的に開かれている と。

「仏殿」を横の参道から見る。

左手にあったのは「円覚寺」関係者の住居か?

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

鎌倉・円覚寺塔頭・「松嶺院」の散策を続ける。

「拾翠巌佛」。

「毘盧遮那仏立像(びるしゃなぶつりゅうぞう) 大日如来 江戸中期の作

ひつじ・さる歳生まれの守り本尊」と。

よく見ると袈裟に一面仏像が彫られていた。

石仏3体が並ぶ。

「空」と刻まれた石碑。

「この碑は、第二次世界大戦に於いて、祖国の平和と愛する人々の幸せを祈り、学窓より

敢然と大空の決戦に参加、勇戦奮闘の果て、散華された本県関係の海軍飛行科予備士官、

遺族と生存同期生により建立したものである。

昭和六十三年十一月 社団法人 白鴎遺族会神奈川県支部」

三分の一を神風特別攻撃隊の中枢として失う。白鴎遺族会はその同期生と遺族の連帯のもとに発足、社団法人として活躍中とのこと。

「青松観音(せいしょうかんのん)」。

「聖観音菩薩立像 大慈悲を以って衆生を救ってくださる子(ねずみ)歳生れの守り本尊」。

素朴な石仏。

この石仏も。

「松嶺院」の境内裏山の墓地内は撮影禁止。

芥川賞作家開高健、中山義秀、俳優佐田啓二、女優田中絹代、オウム真理教の被害者坂本弁護士

一家の墓もある。これらの墓には小さな案内板が付けられている。田中絹代の墓石には

顔のレリーフが飾られ、墓誌には開高健だけが戒名ではなく俗名で彫られている。

しかし、何と言ってもようやく裁判が結審したオウム真理教が起こした一連の事件で、

新しい生花が供えられていた。「合掌」。

写真中央の墓地の崖面には、コンクリートでやぐらを埋めた様な跡も見えたのであった。

そして「遍路みち」で境内を一周して入口まで戻る。

ここにも美しい豪華な牡丹の花が。

前方に大きな石塔。

日露戦争戦没者の慰霊塔で、亀の甲羅の上に乗った石碑には「護国塔 従軍司教釈宗演 書」と

あった。

円覚寺二百七世・釈宗演は、日露戦争には従軍司教として出征しているのだと。

夏場は、花と緑につつまれた美しい場所なのだ。

「空手道始祖松濤船越義珍先生之論 空手に先手なし」碑。

「空手道の始祖 船越義珍は、明治三年十月十日(明治元年十一月十日)沖縄県首里市に生を享け、

十一才(十三才)の頃より安里安恒、糸洲安恒の両師に学び、その奥義を極めて大正初年

沖縄尚武会会長に就任、大正十一年五月上京爾来、空手道の指導に専念、昭和三十二年四月

二十六日、八十八才を以て天寿を全うされる迄斯の道の普及と向上に全魂を傾倒された空手道は

先生によって唱道されたが、その主眼は伝来の唐手術の理念の換骨奪胎にあった空は武芸の極致は

己を空しうするにあるの意であり、道は術から武士道への醇化を志向されたものであることから、

「空手に先手なし」「空手は君子の武芸」の金言を以て術の乱用を戒められたのもこの理解に

基づくものである。

空手道の始祖としての先生の遺徳を偲び、その功績を顕彰するために門下生の有志により

松涛会を結成し、拳禅一致の訓言に因みここ円覚寺境内にこの記念碑を建立する。

昭和四十三年十二月一日 大濱 信泉 謹書」

そして「松嶺院」を後にして隣の藁葺き屋根の「選佛場」を訪ねた。

「選佛場

選佛場とは、佛さまを選び出すという意味で、修行僧の坐褝道場のことです。

創建時代の座禅道場は建武ニ年の境内絵図に山門と佛殿の間の左側に裳階(もこし)つきの

大建築として描かれていますが、永祿六年十ニ月の大火で焼失してしまいました。

大建築として描かれていますが、永祿六年十ニ月の大火で焼失してしまいました。

元祿十ニ年(一六九九)、伊勢長島城主松平忠充が江戸の月桂寺、徳雲寺住職一睡磧秀の薦めに

より円覚寺に大蔵経を寄付され、同じ位置に経典を収蔵する蔵殿と座禅道場を兼ねた現在の

選佛場が建立されました。

より円覚寺に大蔵経を寄付され、同じ位置に経典を収蔵する蔵殿と座禅道場を兼ねた現在の

選佛場が建立されました。

その後坐褝道場は正続院に移り、現在の選佛場には、南北朝時代の薬師如来が中央に祭られて

います。年ニ回地元の薬師講衆が参詣し、ご祈祷が行われ、また平成十五年より円覚寺百観音

霊場の一番として、大慈大悲観音菩薩が安置されています。」

います。年ニ回地元の薬師講衆が参詣し、ご祈祷が行われ、また平成十五年より円覚寺百観音

霊場の一番として、大慈大悲観音菩薩が安置されています。」

「選佛場」内部。

左右に畳が敷かれていた。

この畳の上で座禅を。

中央に南北朝時代の「薬師如来像」。

衣紋を深く彫り出し、袖下を長く垂らす宋風のスタイル。穏やかにうっすら残る唇の紅が

以前は印象的であったがこの日は・・・。

お顔をズームして。

「吊灯篭 」。

「大慈大悲観音菩薩像」。

お顔をズームして。

そして次に「仏殿」へ。

円覚寺の伽藍は、建長寺と同様に中国の径山(きんざん)・万寿寺に習った左右対称型の様式で、

その中心となるのがこの仏殿です。 弘安五年(1282年)の創建当時から存在していましたが、

長い歴史の中で遭遇した震災により幾度も倒壊・焼失を繰り返しました。

現在の仏殿は、昭和39年(1964年)に落慶法要を迎えたもので、関東大震災で倒壊した

先代の仏殿から頑丈な鉄筋コンクリート製に作り替えられました。

なおこの外観は、元亀四年(1573年)の仏殿古図を参考に復元されたもの。

「仏殿

円覚寺の本尊さまをおまつりしてある建物で、関東大震災で倒壊しましたが、昭和三十九年に

再建されました。

本尊さまは冠を被っておられるので、宝冠釈迦如来とよばれます。華厳の盧遮那仏とも

称されます。

本尊様は一ニ八ニ年(弘安五年)佛殿開堂の際に建立されましたが、一五六三年(永禄六年)の

大火で焼失、お顔のみが救出されました.後に江戸時代、天甫昌円によって一六ニ五年

(寛永ニ年)佛殿が再建される際に体部が補造されました。その時、本尊様の両脇に梵天、

帝釈天がまつられました。「大光明寶殿」の扁額は一三七八年後光厳天皇より賜りました。

開山毎歳忌、達磨忌、臨済忌、祝聖などの諷経や毎朝の暁天坐禅がここで行われています。」

「仏殿」内部。

ご本尊は冠を被っておられるので、「宝冠釈迦如来(鎌倉市指定文化財)」と呼ばれ、

華厳の 盧遮那仏 とも称されます。

脇侍は、向かって左が「帝釈天」、右が「梵天」とされており、何れも鎌倉市の指定文化財と

なっている。

冠を被っておられるので、「宝冠釈迦如来」。

宝冠と胸飾りを纏うおごそかな姿は圧巻。

以前戴いた「鎌倉五山 第二番 円覚寺」の「宝冠釈迦如来」の御朱印です。

仏殿に入って左奥に鎮座する二体の坐像は、左が「達磨大師像」、右が「無学祖元像」。

左 達磨大師(だるまだいし)坐像。

右 無学祖元(むがくそげん)禅師像。

「右 無学祖元(むがくそげん)禅師像

左 達磨大師(だるまだいし)坐像 寄木造(樹種不明)黒漆塗り

作風から十四世紀前半、鎌倉時代末期作製。

大変に若々しい青年のような達磨さま。

目を大きく見開き、ロをつよく結んでいる。

先師から嗣いだ「禅の教え」を中国の地に

広めんとする崇高な意志が伝わってくる。

像高 五ニ・七cm」

天井の龍は「白龍図」。

なお円覚寺仏殿の龍の爪は3本だが、建長寺仏殿の龍の爪は5本ある。

「白龍図(天井画)

前田青邨画伯 監修

守屋多々志画伯 作」。

「佛心」と書かれた大きな屏風。

金澤翔子さん(30)の書展「心」が16日、鎌倉市山ノ内の円覚寺で始まった。

同寺は金澤家の菩提寺(ぼだいじ)で、この日は52歳で亡くなった父・裕さんの

十七回忌。翔子さんは席上揮毫(きごう)で、心を込めて「佛心(ぶっしん)」と書き上げた。

参拝者ら約200人が見つめる中、1メートル数十センチ四方の紙2枚に書を書き上げ、

「元気とハッピーと感動を、心を込めて書きました」と笑顔で話したと 神奈川新聞が報道。

「木魚」と「太鼓」。

そして「仏殿」の前から「三門」を見る。

「選仏場」の横の道は「龍隠庵(りょういんあん/りゅういんあん)」の入口。

寺号標石「龍隠庵」。

参道角にあった石仏。

道を進むとあった「龍隠庵」案内板。

新緑のモミジ葉が美しく輝いていた。

左に折れ、右に折れると正面に崖をくりぬいた「やぐら」が。

見上げて。

新緑のカオスを楽しむ。

「やぐら」の中に「観音像」。

この石段の上に「龍隠庵」。

「やぐら」の中の五輪塔。

「龍隠庵(円覚寺塔頭)」

円覚寺百二世大雅省音(おおがしょういん)の塔所。もと龍隠軒と称した。

長尾忠政により創建。本尊は観音菩薩。

百三十七世芳隠省菊によって開かれた。

法珠院の宿寮(龍隠軒)であったが、一四ニ六年(応永三十三年)に塔頭に列せられる。

のちに法珠院が衰退し、龍隠軒のみが残った。

そして引き返し「仏殿」脇の参道を奥に向かって進むと左手にあったのが

「居士林(こじりん)」。

「居士林(濟蔭庵(さいいんあん))

明治の頃より円覚寺では、在家の人の座禅(居士林)が盛んになり、山岡鉄舟鈴木大拙、

夏目漱石などの虎児が参禅しました。

大正11年にこの濟蔭庵に居士の座禅道場として居士林が開設されましたが、大正15年に消失、

早大濟蔭団が中心になり復興運動を起こしました。

幸いなことに柳生新陰流の剣道場を柳生基夫氏が寄付を決断され、昭和3年にこの濟蔭庵に

移築して以降80年近く、学生や社会人が中心となって雲水と同じように修行する学生座禅会、

土日座禅会を運営してきました。

堂内には本尊の不動明王がまつられ、「頭燃を救うが如し」の扁額が掲げられ、心の安らぎを

求めて座禅に来る人を持ち受けています。」

「山門」。

「居士」とは在家の禅の修行者を指し、居士林は禅を志す在家のための専門道場。

もと東京の牛込にあった柳生流の剣道場が、昭和3年(1928)柳生徹心居士より寄贈され、

移築された。

現在も学生坐禅、土日坐禅会など、初心者でも参加できる坐禅会が定期的に開かれている と。

「仏殿」を横の参道から見る。

左手にあったのは「円覚寺」関係者の住居か?

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.