PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

蓮、夏椿、夕菅、青…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: JINさんの農園

「葛見神社の大クス」を訪ねた後は「伊東祐親の墓所」を訪ねた。

伊東市11。

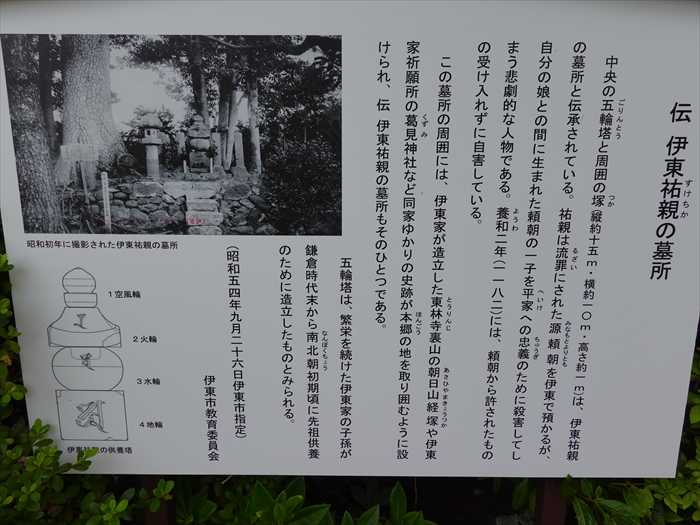

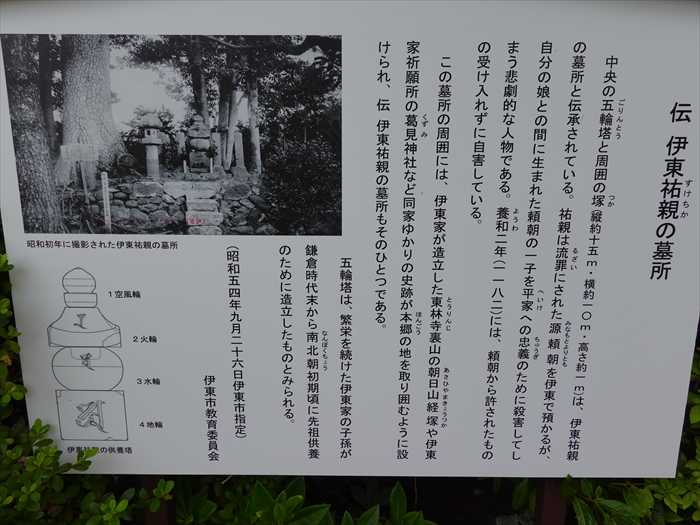

「伝 伊東祐親の墓所

伝承されている。祐親は流罪にされた源頼朝を伊東で預かるが、自分の娘との間に生まれた

頼朝の一子を平家への忠義のために殺害してしまう悲劇的な人物である。

養和ニ年(一一八ニ)には、頼朝から許されたものの受け入れすに自害している。

この募所の周囲には、伊東家が造立した東林寺裏山の朝日山経塚や伊東家祈願所の葛見神社など

同家ゆかりの史跡が本郷の地を。取り囲むように、設けられ、伝 伊東祐親の墓所もその

ひとつである。

五輪塔は、繁栄を続けた伊東家の子孫が鎌倉時代末から南北朝初期頃に先祖供養のために造立した

ものとみられる。」

墓所を撮影した大正初期の絵葉書。左側に立つ大木は既に枯死しているのだと。

【http://23.pro.tok2.com/~freehand2/rekishi/sukechika.html】より

【http://23.pro.tok2.com/~freehand2/rekishi/sukechika.html】より

「伝 伊東祐親の供養塔」への入り口には石灯籠、そして踏石が。

「伝 伊東祐親の供養塔」

市指定文化財、鎌倉時代後期、安山岩、高さ 140.5cm。

最下部の「地輪」は方形で、側面は、四面とも梵字「ア」を雄渾に大きく薬研彫されていた。

墓は、曽我物語の曽我十郎五郎と曽我十郎五郎の父、河津三郎の墓のある真西を向いて

立っているのであると。

伊東祐親の戒名は「東林院殿寂心入道大居士」なのであろう。

五輪塔は上から「空輪」「風輪」「火輪」「水輪」「地輪」。

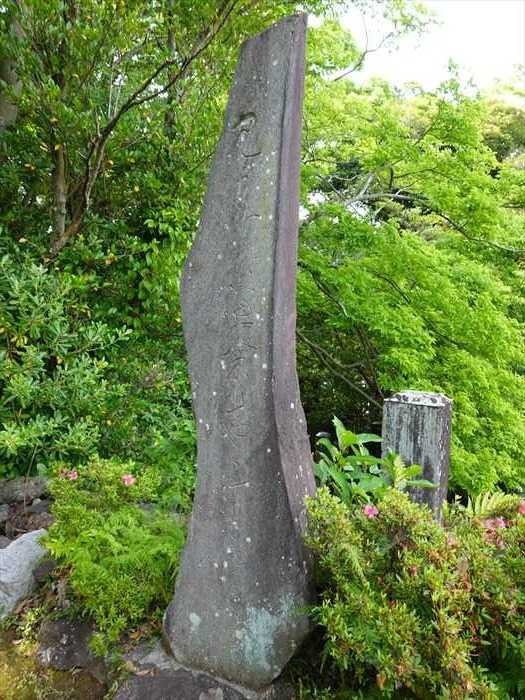

歌碑があった。

「三笠山 さしてまもれる めぐみをば ゆくすえまでも 猶(なお)たのまなん 祐親」

これは祐親の辞世の句だとされるが、出典が明らかではないようだ。

今上天皇陛下の「浩宮徳仁親王 御見学記念碑」。

何故ご見学されたのであろうか、もしも源平の争乱を、武士である源氏が天皇から政権を

奪い取った戦いであったと解釈すれば、最後まで平家側、天皇側に忠義を尽くした伊東祐親は、

勤王の志士であったとも解釈できるのであるが・・・・。

墓地内で寝転んでいた猫は源氏の白であったが・・・・

義父の墓を守っている源頼朝の仮の姿であろうか?。

近くには根っこが絡みついた樹木が。

源頼朝と八重姫の姿が重なるのであったが。

「伝 伊東祐親の供養塔」を後にして次の「佛現寺」へと車で向かう。

真っ赤なブーゲンビリアを車窓から。

伊東市の鳥は「イソヒヨドリ」であると。

《イソヒヨドリの特徴》

ヒタキ科に属し、ツグミやコマドリの仲間で、いわゆる「ヒヨドリ」ではありません。

全長 : 約25センチ

季節 : 留鳥

生息環境 : 海岸・市街地

伊東の生息地 : 宇佐美から赤沢に至る海岸線、市街地、伊豆高原

鳴き声 : 『ピーピーピコピコ』 澄んだ声

色 : 頭、胸、背、翼、尾まで鮮やかな青・腹はあかさび色に似たオレンジ色

ネットから。

【https://zukan.com/jbirds/leaf128878】より

そして「佛現寺」への「山門」を車で潜る。

元々ただの駐車場入口だった所に立派な「山門」が建ち、本堂の裏手なのに今ではこちらが

正面のようだ。旧山門のアクセスの悪さもあるが、毘沙門堂の草庵跡の存在が薄れてきたこともあるのだろう。

「本堂」前の広い広場の奥に車を駐め境内の散策開始。

「戦争犠牲青少幼年諸精霊供養塔」。

「永代供養墓」。

「馬頭観世音菩薩」碑。

「宮田家之墓」と刻まれていたが。

「多宝塔」。

「日蓮宗 霊跡本山海光山佛現寺境内案内図」。

「アメリカデイゴ」。

「佛現寺 縁起」。

本堂を出て「天水桶」。

白の「カシワバアジサイ」。

庫裡の玄関。扁額には「天鼓自然鳴」。

日蓮宗・法華文句には「而して天鼓自然鳴を長出して無問自説を表わすなり」とある と。

天鼓とは打たなくても妙音を発するという説話上の鼓のことと。

本堂の屋根。

「南無妙法蓮華経 日蓮大菩薩」碑。

純白のアジサイ。

相輪が輝く釈迦本佛殿の屋根越しに、相模湾や伊東の市街地が見えた。

「佛現寺歴代墓所」。

「妙昭寺歴代墓所」

「鐘楼」。

この「鐘楼」は自動で鐘を突く仕組みになっているようであった。

「梵鐘」は「平和の鐘」と呼ばれていると。

佛現寺の梵鐘は明暦2年(1656年)4月の鋳造で、永く親しまれておりましたが、たまたま大東亜戦争の折に供出せしめられ悲しい思いで送りました。

石段の横に並ぶ墓石群。

この句碑??には??

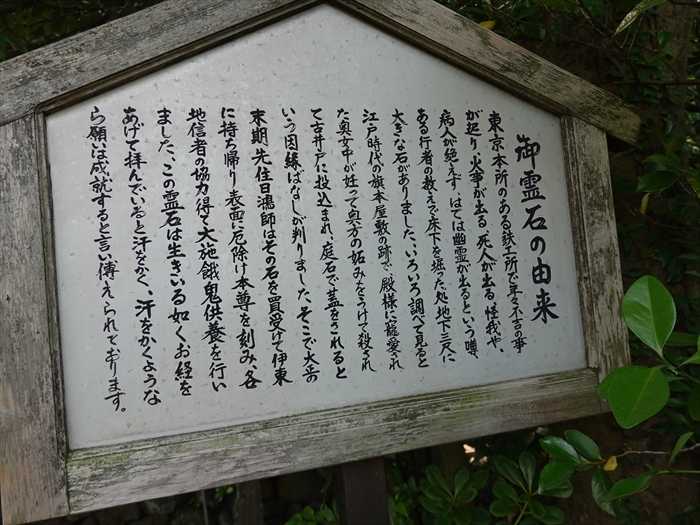

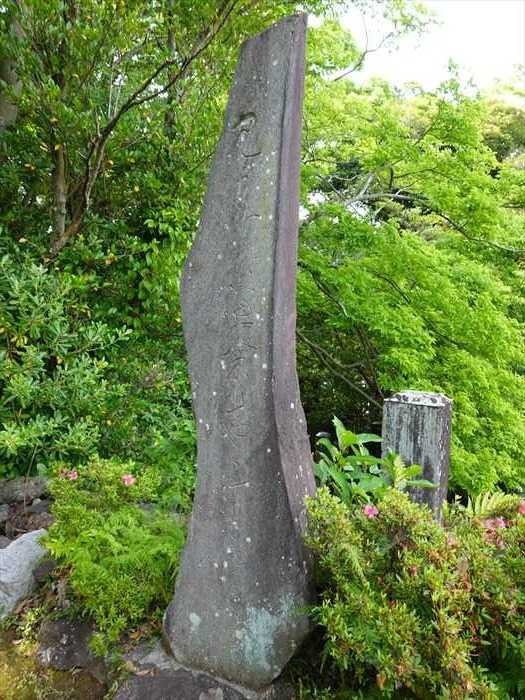

「南無妙法蓮華経」と刻まれた「御霊石」。

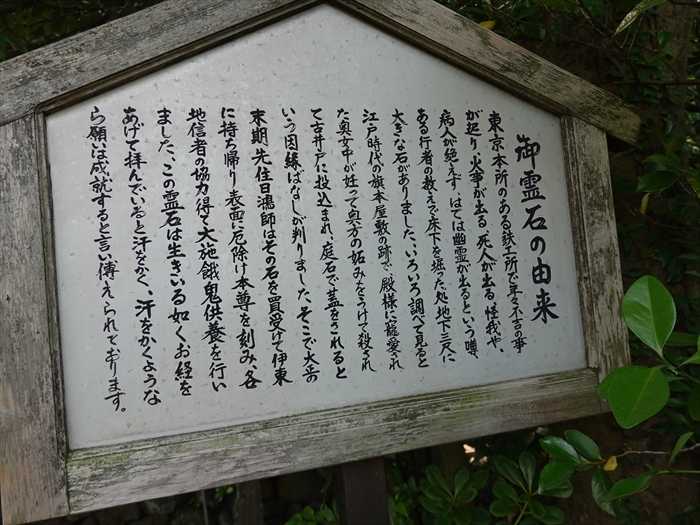

「御霊石の由来

東京本所のある鉄工所で年々不吉の事が起り、火事が出る、死人が出る、怪我や病人が絶えず、

はては幽霊が出るという噂、ある行者の教えで床下を堀った処地下三尺に大きな石がありました。

いろいろ調べて見ると江戸時代の旗本屋敷の跡で、殿様に寵愛された奥女中が妊って奥方の

妬みをうけて殺されて古井戸に投込まれ、庭石で蓋をされるという因縁ばなしが判りました。

そこで大正の末期先住日鴻師(にっこうし)はその石を買受けて伊東に持ち帰り表面に厄除け

本尊を刻み、各地信者の協力得て大施餓鬼供養を行いました、この霊石は生きいる如くお経を

あげて拝んでいると汗をかく、汗をかくようなら願いは成就すると言い傳えられております。」

様々な墓石が並んでいた。

「鰻供養塔」、「鶉(うずら)供養之碑」。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

伊東市11。

「伝 伊東祐親の墓所

伝承されている。祐親は流罪にされた源頼朝を伊東で預かるが、自分の娘との間に生まれた

頼朝の一子を平家への忠義のために殺害してしまう悲劇的な人物である。

養和ニ年(一一八ニ)には、頼朝から許されたものの受け入れすに自害している。

この募所の周囲には、伊東家が造立した東林寺裏山の朝日山経塚や伊東家祈願所の葛見神社など

同家ゆかりの史跡が本郷の地を。取り囲むように、設けられ、伝 伊東祐親の墓所もその

ひとつである。

五輪塔は、繁栄を続けた伊東家の子孫が鎌倉時代末から南北朝初期頃に先祖供養のために造立した

ものとみられる。」

墓所を撮影した大正初期の絵葉書。左側に立つ大木は既に枯死しているのだと。

【http://23.pro.tok2.com/~freehand2/rekishi/sukechika.html】より

【http://23.pro.tok2.com/~freehand2/rekishi/sukechika.html】より「伝 伊東祐親の供養塔」への入り口には石灯籠、そして踏石が。

「伝 伊東祐親の供養塔」

市指定文化財、鎌倉時代後期、安山岩、高さ 140.5cm。

最下部の「地輪」は方形で、側面は、四面とも梵字「ア」を雄渾に大きく薬研彫されていた。

墓は、曽我物語の曽我十郎五郎と曽我十郎五郎の父、河津三郎の墓のある真西を向いて

立っているのであると。

伊東祐親の戒名は「東林院殿寂心入道大居士」なのであろう。

五輪塔は上から「空輪」「風輪」「火輪」「水輪」「地輪」。

歌碑があった。

「三笠山 さしてまもれる めぐみをば ゆくすえまでも 猶(なお)たのまなん 祐親」

これは祐親の辞世の句だとされるが、出典が明らかではないようだ。

今上天皇陛下の「浩宮徳仁親王 御見学記念碑」。

何故ご見学されたのであろうか、もしも源平の争乱を、武士である源氏が天皇から政権を

奪い取った戦いであったと解釈すれば、最後まで平家側、天皇側に忠義を尽くした伊東祐親は、

勤王の志士であったとも解釈できるのであるが・・・・。

墓地内で寝転んでいた猫は源氏の白であったが・・・・

義父の墓を守っている源頼朝の仮の姿であろうか?。

近くには根っこが絡みついた樹木が。

源頼朝と八重姫の姿が重なるのであったが。

「伝 伊東祐親の供養塔」を後にして次の「佛現寺」へと車で向かう。

真っ赤なブーゲンビリアを車窓から。

伊東市の鳥は「イソヒヨドリ」であると。

《イソヒヨドリの特徴》

ヒタキ科に属し、ツグミやコマドリの仲間で、いわゆる「ヒヨドリ」ではありません。

全長 : 約25センチ

季節 : 留鳥

生息環境 : 海岸・市街地

伊東の生息地 : 宇佐美から赤沢に至る海岸線、市街地、伊豆高原

鳴き声 : 『ピーピーピコピコ』 澄んだ声

色 : 頭、胸、背、翼、尾まで鮮やかな青・腹はあかさび色に似たオレンジ色

ネットから。

【https://zukan.com/jbirds/leaf128878】より

そして「佛現寺」への「山門」を車で潜る。

元々ただの駐車場入口だった所に立派な「山門」が建ち、本堂の裏手なのに今ではこちらが

正面のようだ。旧山門のアクセスの悪さもあるが、毘沙門堂の草庵跡の存在が薄れてきたこともあるのだろう。

「本堂」前の広い広場の奥に車を駐め境内の散策開始。

「戦争犠牲青少幼年諸精霊供養塔」。

「永代供養墓」。

「馬頭観世音菩薩」碑。

「宮田家之墓」と刻まれていたが。

「多宝塔」。

「日蓮宗 霊跡本山海光山佛現寺境内案内図」。

「アメリカデイゴ」。

「佛現寺 縁起」。

本堂を出て「天水桶」。

白の「カシワバアジサイ」。

庫裡の玄関。扁額には「天鼓自然鳴」。

日蓮宗・法華文句には「而して天鼓自然鳴を長出して無問自説を表わすなり」とある と。

天鼓とは打たなくても妙音を発するという説話上の鼓のことと。

本堂の屋根。

「南無妙法蓮華経 日蓮大菩薩」碑。

純白のアジサイ。

相輪が輝く釈迦本佛殿の屋根越しに、相模湾や伊東の市街地が見えた。

「佛現寺歴代墓所」。

「妙昭寺歴代墓所」

「鐘楼」。

この「鐘楼」は自動で鐘を突く仕組みになっているようであった。

「梵鐘」は「平和の鐘」と呼ばれていると。

佛現寺の梵鐘は明暦2年(1656年)4月の鋳造で、永く親しまれておりましたが、たまたま大東亜戦争の折に供出せしめられ悲しい思いで送りました。

昭和23年(1948年)1月、新鋳。

現代の大家6名の和歌や俳句が刻まれている。

新しき 國につくさむ むつみあひ ともにはたらき 共に榮えて 千葉胤明

とどろきて 消えゆく鐘に 明けくれの こころ寄すらむ 伊豆の国人 窪田空穂

寝ねたりて おもひ空しき 暁の こころにひびく 大寺のかね 尾上八郎

初日のほる 一天四海 やはらきの 春来れりと 初日はのほる 佐々木信綱

朝夕に 打つ鐘の音は 天ひびき 地ひびき永遠に ひびきわたらむ 斎藤茂吉

三世の 佛みな座にあれば 寒からず 高浜虚子

山寺や 撞きそこなひの 鐘霞む 高浜虚子

尾上八郎は尾上柴舟の本名。

「三世の佛」は、大正2年(1913年)1月19日、鎌倉虚子庵の句会で詠まれた句。

「山寺や」は、蕪村の句。『題苑集』収録。年代不詳。

石段の横に並ぶ墓石群。

この句碑??には??

「南無妙法蓮華経」と刻まれた「御霊石」。

「御霊石の由来

東京本所のある鉄工所で年々不吉の事が起り、火事が出る、死人が出る、怪我や病人が絶えず、

はては幽霊が出るという噂、ある行者の教えで床下を堀った処地下三尺に大きな石がありました。

いろいろ調べて見ると江戸時代の旗本屋敷の跡で、殿様に寵愛された奥女中が妊って奥方の

妬みをうけて殺されて古井戸に投込まれ、庭石で蓋をされるという因縁ばなしが判りました。

そこで大正の末期先住日鴻師(にっこうし)はその石を買受けて伊東に持ち帰り表面に厄除け

本尊を刻み、各地信者の協力得て大施餓鬼供養を行いました、この霊石は生きいる如くお経を

あげて拝んでいると汗をかく、汗をかくようなら願いは成就すると言い傳えられております。」

様々な墓石が並んでいた。

「鰻供養塔」、「鶉(うずら)供養之碑」。

・・・もどる・・・

・・・つづく・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[JINさんの農園] カテゴリの最新記事

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.26

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.25

-

御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その… 2024.06.24

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.