PR

X

Keyword Search

▼キーワード検索

Comments

jinsan0716

@ Re[1]:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

Yさんへ 書き込みありがとうございます。 …

吉田裕孝@ Re:御用邸のある町・三浦郡葉山町を歩く(その13): 山口蓬春記念館~旧金子堅太郎葉山別邸 恩賜松荘&米寿荘~旧鹿島守之助別邸~旧小田良治別邸(06/23)

New!

偶然か必然かをかりませんが、私の散歩道…

jinsan0716

@ Re[1]:寒川町の寺社旧蹟を巡る(その22) ・ 梶原景時館跡(一之宮天満宮)~西町集會所(薬師堂)~濱降祭駐輿記碑~梶原伝七士の墓(07/25)

ななしさんへ 書き込み、ありがというご…

蓮、夏椿、夕菅、青…

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん

開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 … New!

Gママさん

New!

Gママさん

エコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

New!

隠居人はせじぃさん

New!

隠居人はせじぃさん開成町あじさいまつ… New! オジン0523さん

【目が皿になった朝 …

New!

Gママさん

New!

Gママさんエコハウスにようこそ ecologicianさん

noahnoah研究所 noahnoahnoahさん

Calendar

カテゴリ: 鎌倉市歴史散歩

鎌倉散策 目次

「永福寺跡」を堪能した後は先程訪ねた「通玄橋」を渡り、久しぶりの「瑞泉寺」に向けて

坂道を上って行った。

途中、左手の小さな広場にあった「庚申塔」。

左の立て札には「「荏柄天神社御旅所」と書かれ、石柱には「三社大権現」と刻まれている

ようであった。

そしてここから瑞泉寺の参道になる。

石柱には「旧関東十刹第二位 錦屏山瑞泉寺」と刻まれていた。

狭い山道を進むと前方に総門が見えて来たがトラックが邪魔。

総門の左側が工事中であった。

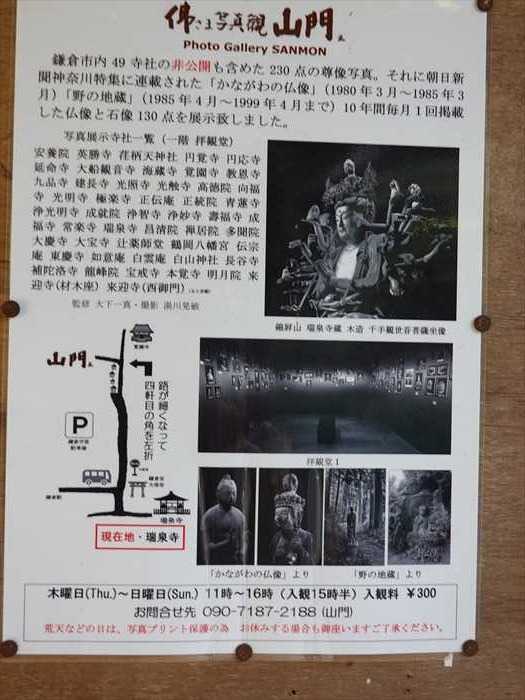

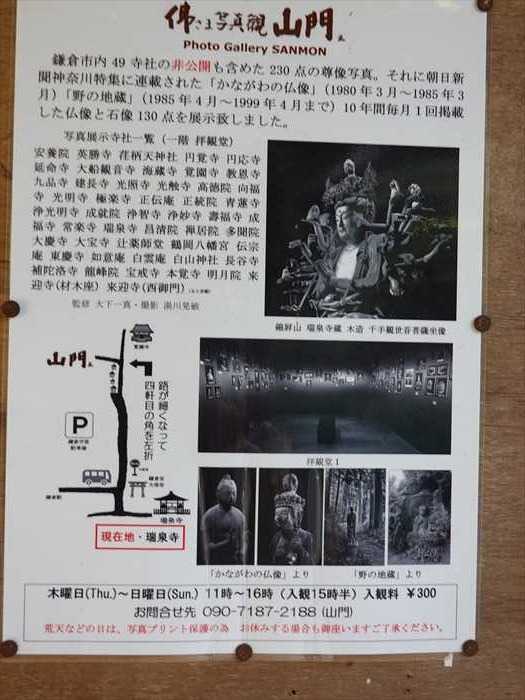

「佛さま写真観山門

鎌倉市内49寺社の非公開も含めた230点の尊像写真。それに朝日新聞神奈川特集に連載された

「かながわの仏像」(1980年3月~1985年3月)「野の地歳」(1985年4月~1999年4月まで)

10年間毎月1回掲載した仏像と石像130点を展示致しました。」

「錦屏山 瑞泉寺蔵 木造 千手観世音菩薩坐像」。

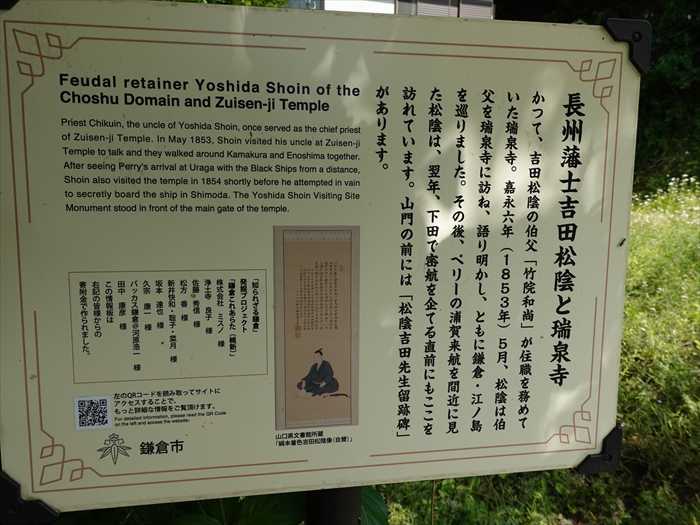

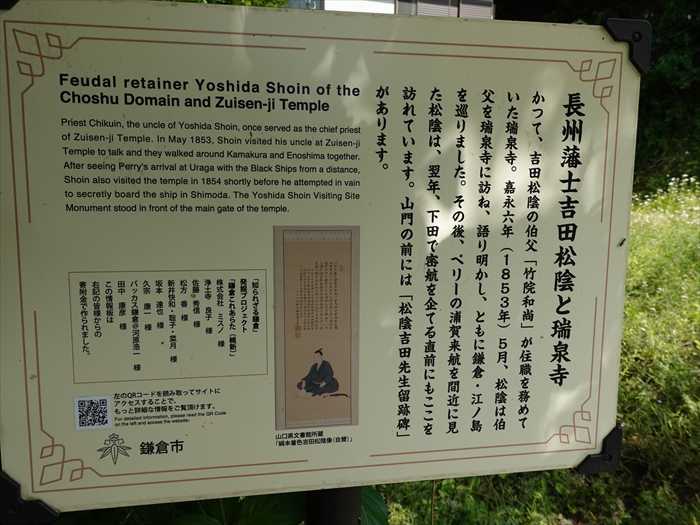

「長州藩士吉田松陰と瑞泉寺

かって、吉田松陰の伯父「竹院和尚」が住職を務めていた瑞泉寺。嘉永六年( 1853年) 5月、

松陰は拍父を瑞泉寺に訪ね、語り明かし、ともに鎌倉・江ノ島を巡りました。

その後、ペリーの浦賀来航を間近に見た松陰は、翌年、下田で密航を企てる直前にもここを訪れています。山門の前には「松陰吉田先生留跡碑」があります。」

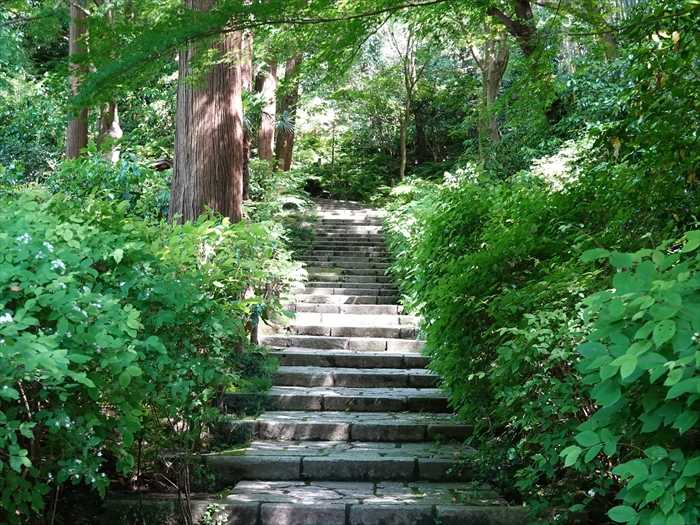

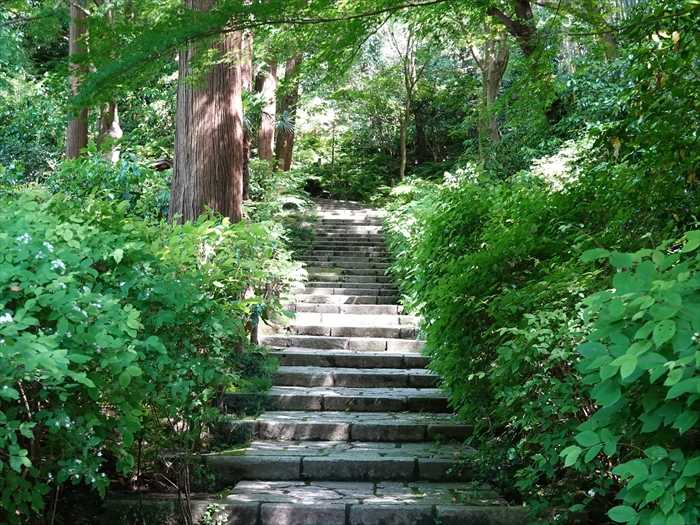

「総門」を抜け、更に長い参道を進む。

受付小屋で拝観料200円を払って進む。

そして木々に囲まれた坂道は石段に変わる。

紅葉ヶ谷の奥にある境内は三方を山に囲まれているので、山が間近に迫って来るのであった。

「夢窓国師古道場」と刻まれた石碑。

夢窓国師は、瑞泉寺の開山であり後醍醐天皇や足利尊氏も深く帰依し、鎌倉~南北朝期に

夢窓国師の作として、国の名勝に指定されているのだ。

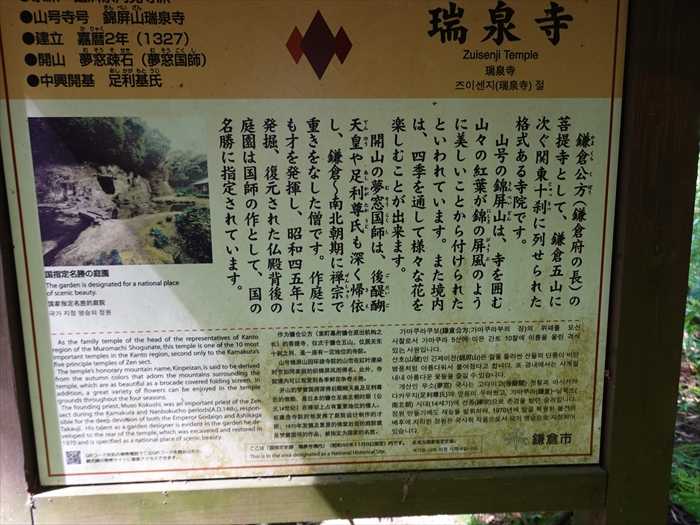

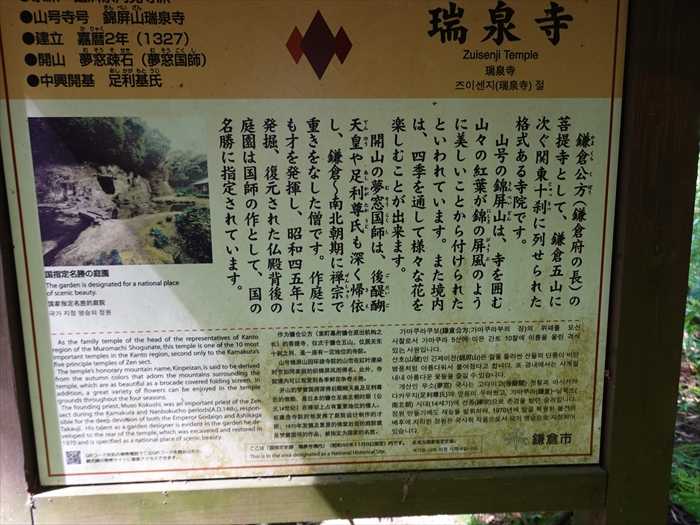

瑞泉寺(ずいせんじ)

鎌倉公方(鎌倉府の長)の菩提寺として、鎌倉五山に次ぐ関東十刹に列せられた格式ある寺院で

す。山号の錦屏山は、寺を囲む山々の紅葉が錦の屏風のように美しいことから付けられたとい

われています。また境内は、四季を通して様々な花を楽しむことが出来ます。

開山の夢窓国師は、後醍醐天皇や足利尊氏も深く帰依し、鎌倉 ~ 南北朝期に禅宗で重きをな

した僧です。作庭にも才を発揮し、昭和45年に発掘、復元された仏殿背後の庭園は国師の作

として、国の名勝に指定されています。

● 宗 派:臨済宗円覚寺派

● 山号寺号:錦屏山瑞泉寺 (きんぺいざん)

● 建 立:嘉暦2年 (1327)

● 開 山:夢窓疎石 (夢窓国師)

● 中興開基:足利基氏

写真は、国指定名勝の庭園

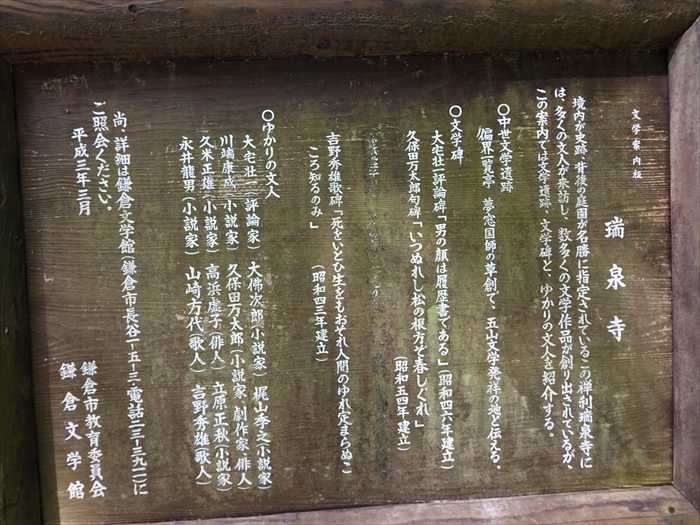

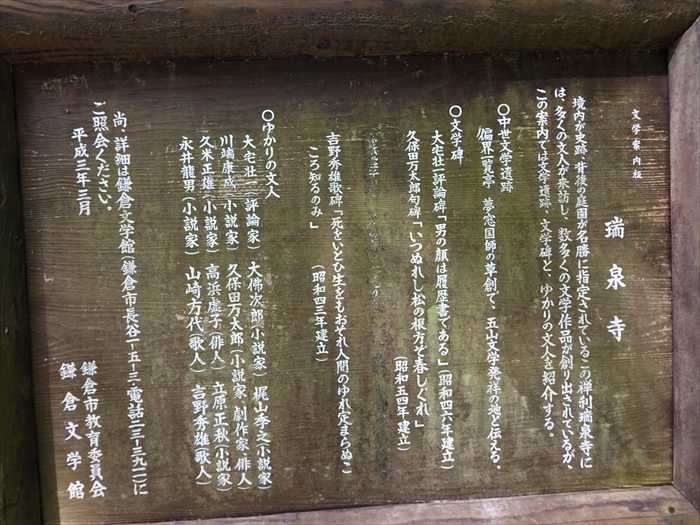

文学案内板「瑞泉寺」

境内が史跡、背後の庭園が名勝に指定されているこの禅刹瑞泉寺には、多くの文人が来訪し、

数多くの文学作品が創り出されているが、この案内では文学遺跡、文学碑と、ゆかりの文人を

紹介する。

〇 中世文学遺跡

徧界一覧亭 夢窓国師の草創で、五山文学発祥の地と伝える。

〇 文学碑

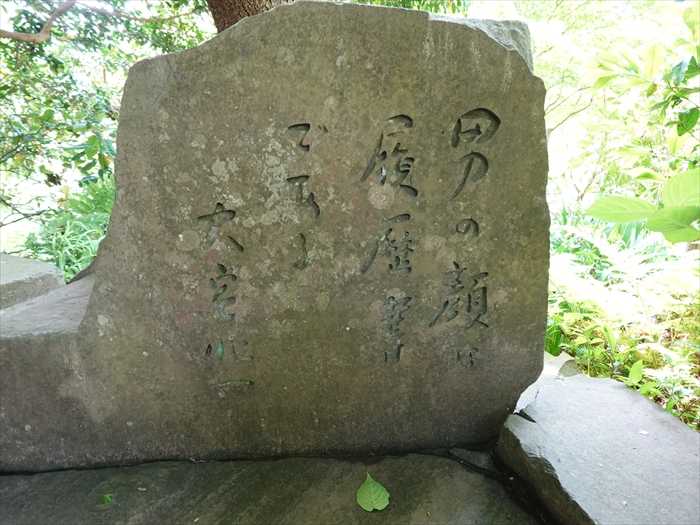

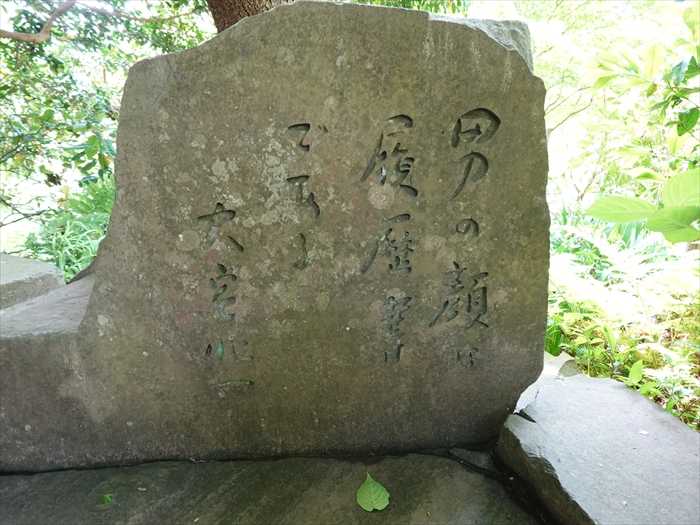

大宅壮一評論碑 「男の顔は履歴書である」 (昭和46年建立)

久保田万太郎句碑 「いつぬれし松の根方ぞ春しぐれ」(昭和54年建立)

吉野秀雄歌碑 「死をいとひ生をもおそれ人間ゆれ定まらぬこころ知るのみ」

(昭和43年建立)

〇 ゆかりの文人

大宅壮一(評論家) 大佛次郎(小説家) 梶山季之(小説家)

川端康成(小説家) 久保田万太郎(小説家・劇作家・俳人)

久米正雄(小説家) 高浜虚子(俳人) 立原正秋(小説家)

永井龍男(小説家) 山崎方代(歌人) 吉野秀雄(歌人)

尚、詳細は鎌倉文学館にご照会ください。

瑞泉寺境内にはたくさんの歌碑や文学碑があった。吉田松陰・留跡碑や方代歌碑の他、

久保田万太郎、吉野秀雄等歌人の碑も。

前住職の大下豊道和尚が和歌に理解があったのだと。

山門に至る参道は、苔むした古くからの石段と新しい石段があった。

やはり苔むした古くからの石段の方が気持ちが引き締まるので、こちらを慎重に進む。

右手にあった新しい石段。

そして「山門」前に出る。

山門左手前に「松陰吉田先生留跡碑」。

前述のごとく

「吉田松陰の伯父「竹院和尚」が住職を務めていた瑞泉寺。

嘉永六年( 1853年) 5月、松陰は拍父を瑞泉寺に訪ね、語り明かし、ともに

鎌倉・江ノ島を巡りました。

その後、ペリーの浦賀来航を間近に見た松陰は、翌年、下田で密航を企てる直前にもここを

訪れています。」と。

裏面には

「瑞泉寺竹院上人松蔭吉田先生伯父也

山門前右手前には山崎方代の歌碑が。

「手の平に 豆腐をのせて いそいそと いつもの角を 曲りて帰る 方代」

山崎方代(1914~1985)

甲州右左口生まれ、鎌倉手広に没す歌人。歌集に『方代』『右左口』『迦葉』など。

随筆集、全歌集

手水場

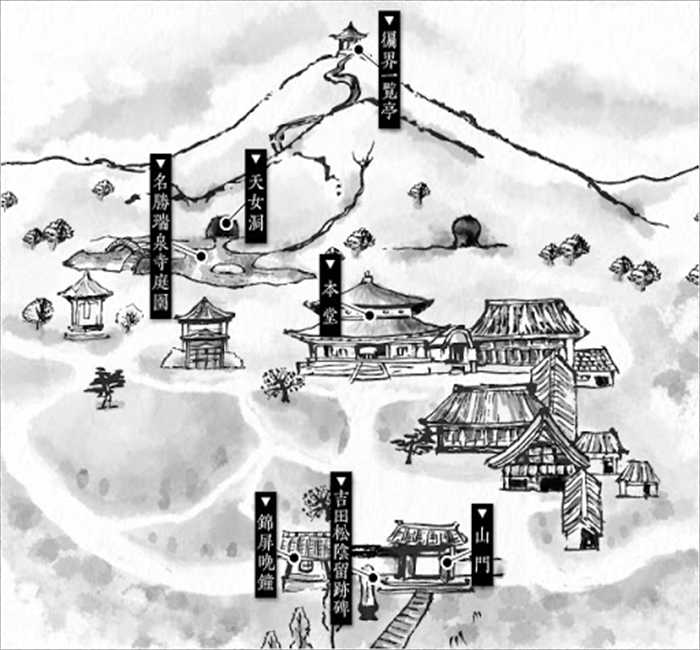

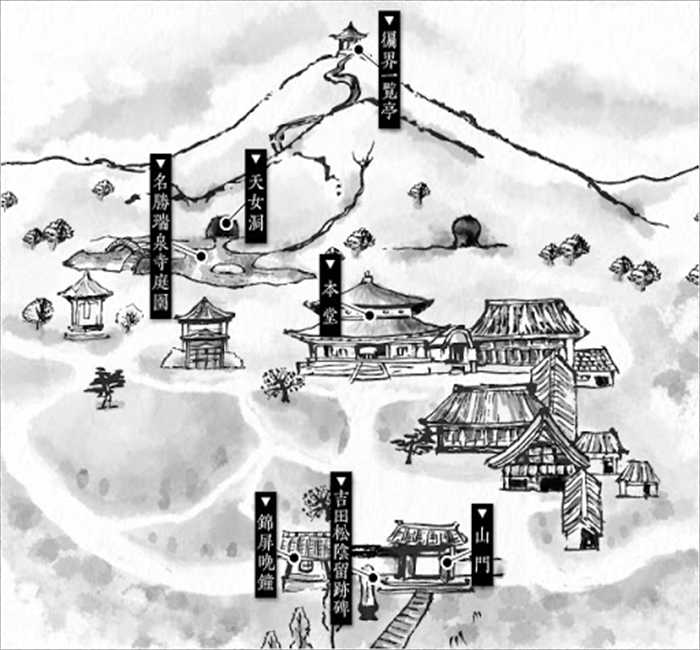

山門前にあった、境内配置図

「国之指定 史跡 瑞泉寺境内、名勝 瑞泉寺庭園」

「瑞泉寺」といえば、庭園が有名だが、敷地内には様々な花が植えてあり、四季折々の花を

楽しむこともできるのだ。「瑞泉寺」は「花の寺」とも呼ばれている人気の寺。

「国指定史跡 瑞泉寺境内

国指定史跡 瑞泉寺庭園 昭和46年11月8日 文部省指定

創建は、嘉暦2年(1327)、錦屏山と号し、開山は夢窓疎石、臨済宗円覚寺派に属する。

徧界一覧亭も創建と同時期に建てられ、亭の前庭を兼ねた書院庭園もそのころに造られたもの

と思われる。

南北朝時代に入ると、鎌倉公方足利基氏が疎石に帰依したため公方の塔所となり、関東十刹に

名をつらぬ、礎石派の拠点として関東禅林に重きをなした。

現在、寺内に古建築は残っていないが、発掘復元された池庭と、十八曲して一覧亭にいたる登

坂路の遺構はよく保存されている。また、背後の山に多くのやぐら群をふくむ境内地がほぼ全

域にわたって保持されていることは貴重である。

注 意

この史跡、名勝の現状をみだりに変更し、滅失、き損、衰亡等保存に影響を及ぼす行為は

禁止されています。」

「山門」。

扁額「瑞泉蘭若」

「蘭若(らんにゃ)」とは元来は梵語で「町村を去ること近からず遠からず、修行に適した所」

の意だが、転じて中国では官寺=公の寺に対して私寺を表すと。

よって「瑞泉蘭若」とは、ご自身が気に入って住まう庵、という意味になるのだと。

「青蛙木々の涙を仰ぎ見る 風天」

「風天」は、たしか渥美清の俳号であったが・・・・。

「一覧亭 復興碑」。

瑞泉寺の徧界一覧亭は、夢窓疎石が1328年(嘉暦3年)に庭園の山上に建立したもので、

富士を正面に望む景勝の地だったという。

徧界一覧亭では、鎌倉五山の僧が集まり詞会が開かれた。

「前もまた重なる山の庵にて梢(こずえ)に続く庭の白雲」は、疎石がこの亭で詠んだものと

伝えられている。

その後、荒れ果てた「徧界一覧亭」をみた徳川光圀(水戸光圀)が堂を建て、そのそばに

東屋を造り「一覧亭集詩板」を掲げたというが今はない。

「山門」を潜り進む。

仏殿(本堂)が見えた。

「境内 配置図」。

【http://www.kamakura-zuisenji.or.jp/guide/】より

左に進むと、久保田万太郎の句碑。

「いつぬれし 松の根方ぞ 春しぐれ」

久保田万太郎(1889~1963)

小説家、劇作家、演出家、俳人。浅草生まれ。

小説に『春泥』『末枯』。句集に『道芝』、全集あり。文化勲章受賞

「男の顔は履歴書である 大宅壮一」。

「男の顔は履歴書である

大宅壮一(1900~1970)

評論家、大阪府生まれ。「大宅壮一全集」全三十巻。

マスコミ塾を記して人材を育て、大宅壮一文庫を残した」

「大宅壮一」はキャッチコピーや造語つくりの名人で、駅弁大学、一億総白痴化、恐妻、

家庭争議、太陽族、虚業家・・・など、いくらでも挙げることができるが、

「男の顔は履歴書」もそのひとつ。

そして彼の墓はこの瑞泉寺にあるのだと。

「鐘楼」。

近づいて。

「梵鐘」。

「鐘楼」近くの石仏。

半跏の地蔵菩薩が新緑に染まって。

藤棚は既に花が終わって。

「鐘楼」の奥にはこんもりした場所が有り、法衣姿の狸の石像があり、それを囲む様に様々な

石仏が並んでいた。

「むじな塚」と呼ばれていると。

鐘楼の近くにあった「錦屏晩鐘」碑。

瑞泉寺の山号が錦屏山(きんぴょうざん)。

「安國利生塔(あんこくりしょうとう)」

足利尊氏は、後醍醐天皇の菩提を弔うため、夢窓疎石の勧めで全国に安国寺を建て

この利生塔を置いたと。

「大玄関」の案内板。

「大玄関」。

「庫裡」。

茶室「南芳庵(なんぽうあん」。

平成二十三年(2011)の建立。

「本堂」。

建物は昭和五十年(1975)の再建。

「本堂」の脇には、鎌倉市の指定天然記念物である黄梅と冬桜が植わっている。

鎌倉三十三観音霊場札所。

「本堂」に近づいて。

開山は鎌倉時代末期から南北朝時代初期の禅僧、夢想国師(むそうこくし・別名、

夢窓疎石 むそうそせき)によって開山された古寺。

夢窓疎石が「禅院相応の勝地」(禅宗寺院にふさわしい景勝の地)として創建した瑞泉院が前身。

その後足利基氏(あしかがもとうじ)が中興して寺名を改めました。

北条高時(ほうじょうたかとき・鎌倉幕府最期の執権)や後醍醐天皇に帰依された有名な

禅僧で、円覚寺や浄智寺の住持を歴史した名僧として有名。

稀代の作庭家としても有名で、京都の天龍寺や西芳寺の庭園を設計した作庭家としても

優れている。

鎌倉市二階堂710

大雄寶殿(佛殿)

右側:開山夢窓国師坐像

中央:本尊釋迦牟尼佛

左側:阿弥陀如来

千手観世音

水戸黄門様奉安 札所六番

「本堂」には中央に本尊である「釈迦牟尼仏」、右に「夢窓国師像」、

左に「木造千手観音坐像(市文)」が安置されていた。

本尊である「釈迦牟尼仏」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

「永福寺跡」を堪能した後は先程訪ねた「通玄橋」を渡り、久しぶりの「瑞泉寺」に向けて

坂道を上って行った。

途中、左手の小さな広場にあった「庚申塔」。

左の立て札には「「荏柄天神社御旅所」と書かれ、石柱には「三社大権現」と刻まれている

ようであった。

そしてここから瑞泉寺の参道になる。

石柱には「旧関東十刹第二位 錦屏山瑞泉寺」と刻まれていた。

狭い山道を進むと前方に総門が見えて来たがトラックが邪魔。

総門の左側が工事中であった。

「佛さま写真観山門

鎌倉市内49寺社の非公開も含めた230点の尊像写真。それに朝日新聞神奈川特集に連載された

「かながわの仏像」(1980年3月~1985年3月)「野の地歳」(1985年4月~1999年4月まで)

10年間毎月1回掲載した仏像と石像130点を展示致しました。」

「錦屏山 瑞泉寺蔵 木造 千手観世音菩薩坐像」。

「長州藩士吉田松陰と瑞泉寺

かって、吉田松陰の伯父「竹院和尚」が住職を務めていた瑞泉寺。嘉永六年( 1853年) 5月、

松陰は拍父を瑞泉寺に訪ね、語り明かし、ともに鎌倉・江ノ島を巡りました。

その後、ペリーの浦賀来航を間近に見た松陰は、翌年、下田で密航を企てる直前にもここを訪れています。山門の前には「松陰吉田先生留跡碑」があります。」

「総門」を抜け、更に長い参道を進む。

受付小屋で拝観料200円を払って進む。

そして木々に囲まれた坂道は石段に変わる。

紅葉ヶ谷の奥にある境内は三方を山に囲まれているので、山が間近に迫って来るのであった。

「夢窓国師古道場」と刻まれた石碑。

夢窓国師は、瑞泉寺の開山であり後醍醐天皇や足利尊氏も深く帰依し、鎌倉~南北朝期に

夢窓国師の作として、国の名勝に指定されているのだ。

瑞泉寺(ずいせんじ)

鎌倉公方(鎌倉府の長)の菩提寺として、鎌倉五山に次ぐ関東十刹に列せられた格式ある寺院で

す。山号の錦屏山は、寺を囲む山々の紅葉が錦の屏風のように美しいことから付けられたとい

われています。また境内は、四季を通して様々な花を楽しむことが出来ます。

開山の夢窓国師は、後醍醐天皇や足利尊氏も深く帰依し、鎌倉 ~ 南北朝期に禅宗で重きをな

した僧です。作庭にも才を発揮し、昭和45年に発掘、復元された仏殿背後の庭園は国師の作

として、国の名勝に指定されています。

● 宗 派:臨済宗円覚寺派

● 山号寺号:錦屏山瑞泉寺 (きんぺいざん)

● 建 立:嘉暦2年 (1327)

● 開 山:夢窓疎石 (夢窓国師)

● 中興開基:足利基氏

写真は、国指定名勝の庭園

文学案内板「瑞泉寺」

境内が史跡、背後の庭園が名勝に指定されているこの禅刹瑞泉寺には、多くの文人が来訪し、

数多くの文学作品が創り出されているが、この案内では文学遺跡、文学碑と、ゆかりの文人を

紹介する。

〇 中世文学遺跡

徧界一覧亭 夢窓国師の草創で、五山文学発祥の地と伝える。

〇 文学碑

大宅壮一評論碑 「男の顔は履歴書である」 (昭和46年建立)

久保田万太郎句碑 「いつぬれし松の根方ぞ春しぐれ」(昭和54年建立)

吉野秀雄歌碑 「死をいとひ生をもおそれ人間ゆれ定まらぬこころ知るのみ」

(昭和43年建立)

〇 ゆかりの文人

大宅壮一(評論家) 大佛次郎(小説家) 梶山季之(小説家)

川端康成(小説家) 久保田万太郎(小説家・劇作家・俳人)

久米正雄(小説家) 高浜虚子(俳人) 立原正秋(小説家)

永井龍男(小説家) 山崎方代(歌人) 吉野秀雄(歌人)

尚、詳細は鎌倉文学館にご照会ください。

瑞泉寺境内にはたくさんの歌碑や文学碑があった。吉田松陰・留跡碑や方代歌碑の他、

久保田万太郎、吉野秀雄等歌人の碑も。

前住職の大下豊道和尚が和歌に理解があったのだと。

山門に至る参道は、苔むした古くからの石段と新しい石段があった。

やはり苔むした古くからの石段の方が気持ちが引き締まるので、こちらを慎重に進む。

右手にあった新しい石段。

そして「山門」前に出る。

山門左手前に「松陰吉田先生留跡碑」。

前述のごとく

「吉田松陰の伯父「竹院和尚」が住職を務めていた瑞泉寺。

嘉永六年( 1853年) 5月、松陰は拍父を瑞泉寺に訪ね、語り明かし、ともに

鎌倉・江ノ島を巡りました。

その後、ペリーの浦賀来航を間近に見た松陰は、翌年、下田で密航を企てる直前にもここを

訪れています。」と。

裏面には

「瑞泉寺竹院上人松蔭吉田先生伯父也

先生訪上人於瑞泉寺前後四回

其在埜山獄也賦詩日

山光竹色人窓青

方丈幽深倚錦屏

今我為囚空憶昔

月中一夜叩雲扁

可以知先生魂魄存于此地也

昭和四稔四月 蘇峰菅原正敬撰并書」と刻まれているとネットから。

山門前右手前には山崎方代の歌碑が。

「手の平に 豆腐をのせて いそいそと いつもの角を 曲りて帰る 方代」

山崎方代(1914~1985)

甲州右左口生まれ、鎌倉手広に没す歌人。歌集に『方代』『右左口』『迦葉』など。

随筆集、全歌集

手水場

山門前にあった、境内配置図

「国之指定 史跡 瑞泉寺境内、名勝 瑞泉寺庭園」

「瑞泉寺」といえば、庭園が有名だが、敷地内には様々な花が植えてあり、四季折々の花を

楽しむこともできるのだ。「瑞泉寺」は「花の寺」とも呼ばれている人気の寺。

「国指定史跡 瑞泉寺境内

国指定史跡 瑞泉寺庭園 昭和46年11月8日 文部省指定

創建は、嘉暦2年(1327)、錦屏山と号し、開山は夢窓疎石、臨済宗円覚寺派に属する。

徧界一覧亭も創建と同時期に建てられ、亭の前庭を兼ねた書院庭園もそのころに造られたもの

と思われる。

南北朝時代に入ると、鎌倉公方足利基氏が疎石に帰依したため公方の塔所となり、関東十刹に

名をつらぬ、礎石派の拠点として関東禅林に重きをなした。

現在、寺内に古建築は残っていないが、発掘復元された池庭と、十八曲して一覧亭にいたる登

坂路の遺構はよく保存されている。また、背後の山に多くのやぐら群をふくむ境内地がほぼ全

域にわたって保持されていることは貴重である。

注 意

この史跡、名勝の現状をみだりに変更し、滅失、き損、衰亡等保存に影響を及ぼす行為は

禁止されています。」

「山門」。

扁額「瑞泉蘭若」

「蘭若(らんにゃ)」とは元来は梵語で「町村を去ること近からず遠からず、修行に適した所」

の意だが、転じて中国では官寺=公の寺に対して私寺を表すと。

よって「瑞泉蘭若」とは、ご自身が気に入って住まう庵、という意味になるのだと。

「青蛙木々の涙を仰ぎ見る 風天」

「風天」は、たしか渥美清の俳号であったが・・・・。

「一覧亭 復興碑」。

瑞泉寺の徧界一覧亭は、夢窓疎石が1328年(嘉暦3年)に庭園の山上に建立したもので、

富士を正面に望む景勝の地だったという。

徧界一覧亭では、鎌倉五山の僧が集まり詞会が開かれた。

「前もまた重なる山の庵にて梢(こずえ)に続く庭の白雲」は、疎石がこの亭で詠んだものと

伝えられている。

その後、荒れ果てた「徧界一覧亭」をみた徳川光圀(水戸光圀)が堂を建て、そのそばに

東屋を造り「一覧亭集詩板」を掲げたというが今はない。

「山門」を潜り進む。

仏殿(本堂)が見えた。

「境内 配置図」。

【http://www.kamakura-zuisenji.or.jp/guide/】より

左に進むと、久保田万太郎の句碑。

「いつぬれし 松の根方ぞ 春しぐれ」

久保田万太郎(1889~1963)

小説家、劇作家、演出家、俳人。浅草生まれ。

小説に『春泥』『末枯』。句集に『道芝』、全集あり。文化勲章受賞

「男の顔は履歴書である 大宅壮一」。

「男の顔は履歴書である

大宅壮一(1900~1970)

評論家、大阪府生まれ。「大宅壮一全集」全三十巻。

マスコミ塾を記して人材を育て、大宅壮一文庫を残した」

「大宅壮一」はキャッチコピーや造語つくりの名人で、駅弁大学、一億総白痴化、恐妻、

家庭争議、太陽族、虚業家・・・など、いくらでも挙げることができるが、

「男の顔は履歴書」もそのひとつ。

そして彼の墓はこの瑞泉寺にあるのだと。

「鐘楼」。

近づいて。

「梵鐘」。

「鐘楼」近くの石仏。

半跏の地蔵菩薩が新緑に染まって。

藤棚は既に花が終わって。

「鐘楼」の奥にはこんもりした場所が有り、法衣姿の狸の石像があり、それを囲む様に様々な

石仏が並んでいた。

「むじな塚」と呼ばれていると。

鐘楼の近くにあった「錦屏晩鐘」碑。

瑞泉寺の山号が錦屏山(きんぴょうざん)。

「安國利生塔(あんこくりしょうとう)」

足利尊氏は、後醍醐天皇の菩提を弔うため、夢窓疎石の勧めで全国に安国寺を建て

この利生塔を置いたと。

「大玄関」の案内板。

「大玄関」。

「庫裡」。

茶室「南芳庵(なんぽうあん」。

平成二十三年(2011)の建立。

「本堂」。

建物は昭和五十年(1975)の再建。

「本堂」の脇には、鎌倉市の指定天然記念物である黄梅と冬桜が植わっている。

鎌倉三十三観音霊場札所。

「本堂」に近づいて。

開山は鎌倉時代末期から南北朝時代初期の禅僧、夢想国師(むそうこくし・別名、

夢窓疎石 むそうそせき)によって開山された古寺。

夢窓疎石が「禅院相応の勝地」(禅宗寺院にふさわしい景勝の地)として創建した瑞泉院が前身。

その後足利基氏(あしかがもとうじ)が中興して寺名を改めました。

北条高時(ほうじょうたかとき・鎌倉幕府最期の執権)や後醍醐天皇に帰依された有名な

禅僧で、円覚寺や浄智寺の住持を歴史した名僧として有名。

稀代の作庭家としても有名で、京都の天龍寺や西芳寺の庭園を設計した作庭家としても

優れている。

鎌倉市二階堂710

大雄寶殿(佛殿)

右側:開山夢窓国師坐像

中央:本尊釋迦牟尼佛

左側:阿弥陀如来

千手観世音

水戸黄門様奉安 札所六番

「本堂」には中央に本尊である「釈迦牟尼仏」、右に「夢窓国師像」、

左に「木造千手観音坐像(市文)」が安置されていた。

本尊である「釈迦牟尼仏」。

・・・ もどる ・・・

・・・ つづく ・・・

お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

[鎌倉市歴史散歩] カテゴリの最新記事

-

古都「鎌倉」を巡る(その134) :長勝寺… 2021.09.03

-

古都「鎌倉」を巡る(その133) :安国論… 2021.09.02

-

古都「鎌倉」を巡る(その132) :安国論… 2021.09.01

【毎日開催】

15記事にいいね!で1ポイント

10秒滞在

いいね!

--

/

--

© Rakuten Group, Inc.